贵州省瓮福地区磨坊磷矿段构造特征及其分布规律

刘洁波,杨正坤,向明坤,刘波

(1.瓮福集团有限责任公司,贵州福泉550005;2.贵州省有色金属和核工业地质勘查局地质矿产勘查院,贵州贵阳550005)

贵州瓮安—福泉地区是我国重要的磷矿区,已发现磷矿层(点)30多处,其中有多个大型磷矿床。仅翁福磷矿区白岩背斜地区提交的磷矿总资源/储量就有298509×104t,储量排名亚洲第一,为磷矿大型矿床下限的60倍。该高坪—白岩背斜磷成矿带包含磨坊、玉华、穿岩洞等磷矿段。其中磨坊磷矿段,具有磷品位高、矿床规模大的特点[1]。

目前,针对高坪—白岩背斜含磷成矿带有大量关于稀土、微量元素、古生物演化、碳同位素、地层对比、海侵体系的文献,关于磷成矿条件与地层环境等的研究较多[2-3],很少有文献针对磷矿区的构造特征和分布规律进行研究,分析构造对磷矿床的影响。本文通过对磨坊磷矿段构造特征和分布的认识,探讨该区构造的特征规律和演化次序,以及断层对磷矿体的影响和破坏,对将来磷矿的开发利用提供一些有用的依据。

1 地质背景

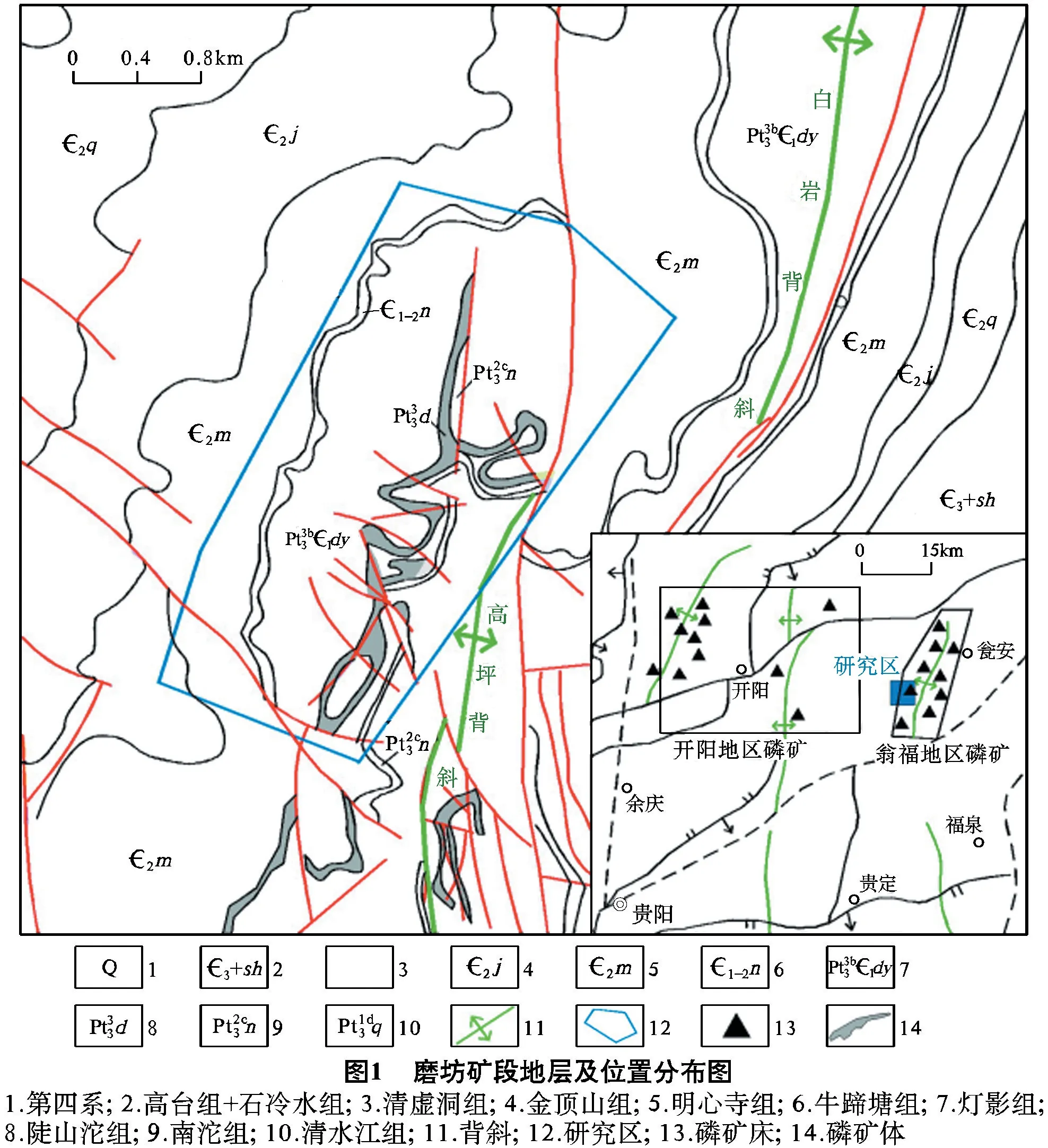

瓮福磷矿位于扬子地台南缘,黔北台隆遵义断拱贵阳复杂构造变形区。属于黔中成磷区,是发育在浅水陆棚地区的一套与磷矿沉积有关的岩石组合。磷矿段主要位于白岩—高坪背斜的核部及两翼内,区内断层构造十分发育,主体上由近南北向和北东向断层构造构成。白岩—高坪背斜核部出露青白口系下江时期清水江组,向两翼由老自新依次分布有震旦系、寒武系、二叠系及三叠系地层[4]。该背斜轴线总体呈北北东向展布,背斜的首尾端偏转呈“S”型,中部被小坝断层错断(见图1)。

2 矿床沉积特征

磨坊磷矿段是一个厚度较大、矿石质量较好、较稳定连续的海相含碘磷块岩矿床。含磷岩系由震旦系陡山沱组第一段到第四段组成,由灰色含磷白云岩、灰白色硅质白云岩、白—乳白色硅质岩、深灰色致密状磷块岩、白云质磷块岩以及白云岩组成。磷矿体以海侵第二旋回沉积的“b矿层”为主,“b矿层”大部分属隐伏矿体,主要分布在研究区的西部。地表含磷岩系位于矿段东段及南部,沿地表呈弯曲带状。海侵第一旋回沉积的“a层矿”产于陡山沱组第二段(Pt33d2)底部,岩性为白云岩夹黑色薄层磷块岩;多呈小透镜体在局部地段产出,厚度大部分不足1m,不具工业意义[5]。含磷岩系下伏地层为南沱组冰碛砾岩,在南沱组缺失区域,直接与清水江组凝灰质板岩不整合接触;上覆地层为灯影组深灰色—浅灰色致密状白云岩等岩组成。

该地区常见磷矿石沉积构造有致密块状构造、条带状构造、团块状构造及层纹状构造,沉积结构有胶状结构、砾屑结构、砂屑结构等。不同的磷矿石结构和构造反映了当时磷质洋流在大湾海湾及下谷龙海滩沉积古环境附近的水动力条件和沉积环境的变化特征[6]。尤其是含磷岩系中的条带状构造,其薄层状的灰色白云质和黑色的胶磷矿集合体相间产出,反映了当时沉积环境从动荡的滨海环境转变为宁静的半局限海或浅海环境。

3 磨坊磷矿段构造特征

3.1 磨坊磷矿段褶皱构造的特征及分布规律

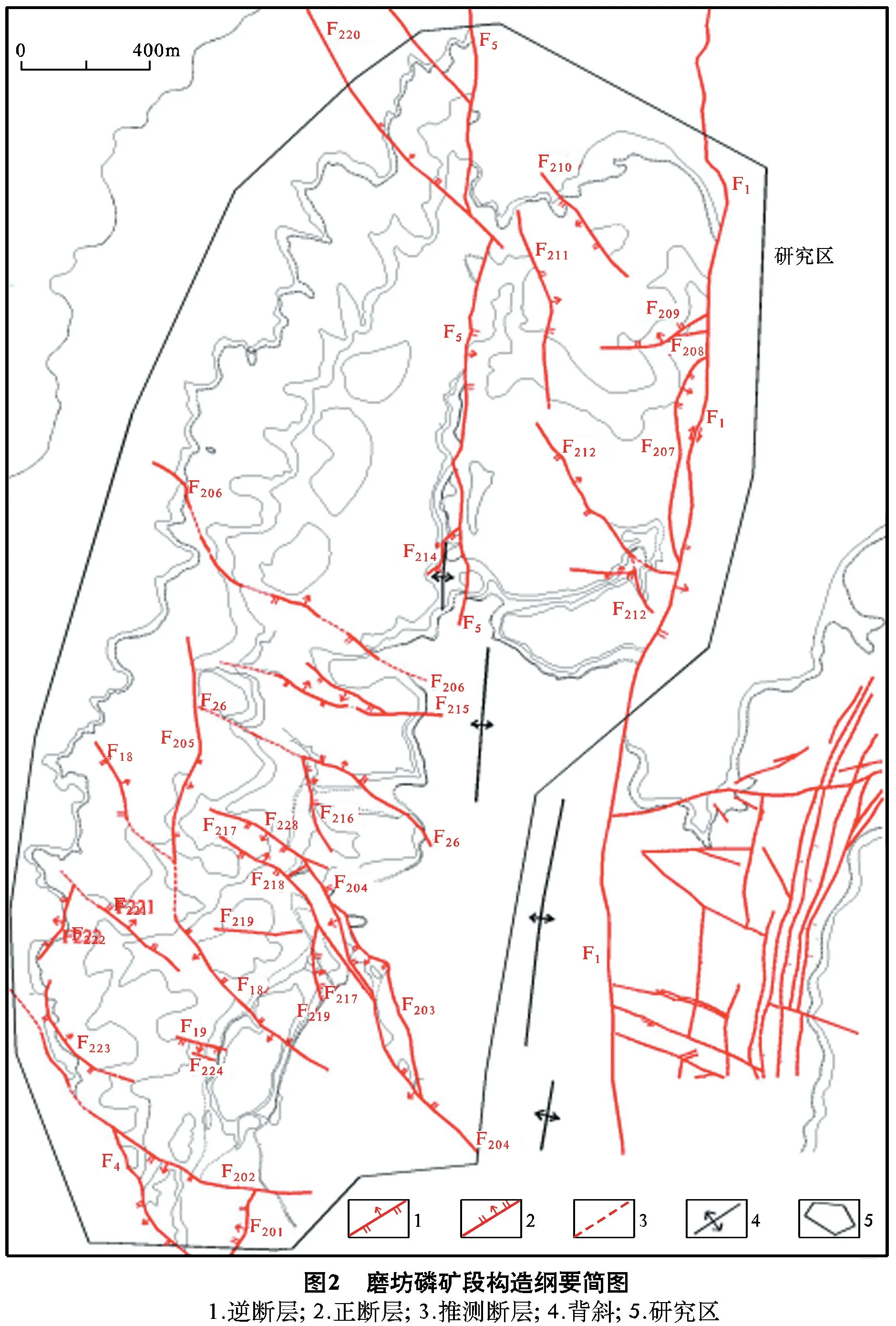

磨坊磷矿段位于高坪背斜北段。背斜核部宽缓,核部由青白口系下江时期清水江组(Ptq)构成,两翼为南华系上统南沱冰碛岩组(Ptn)、震旦系下统陡山沱组(Ptd)、震旦系上统—寒武系纽芬兰统灯影组(Pt∈1dy)和寒武系第二统—纽芬兰统牛蹄塘组(∈1-2n)、寒武系第二统明心寺组等组成。背斜轴向方位北北东5°~10°。西翼完整,地层倾向290°~320°,倾角8°~25°,平均17°;东翼受F1断裂的破坏,地层部分错失。在塘边以北主要为陡山沱组及灯影组地层为主,地层倾向15°~50°,倾角10°~30°;在塘边以南,均为清水江组地层,地层倾向50°~105°,倾角21°~28°,局部为32°~55°。高坪背斜在本区内两翼倾角平缓、向北逐渐倾伏、形态开阔简单。背斜轴线在塘边以南呈右列出现(见图2)。

3.2 磨坊磷矿段断层构造的特征及分布规律

磨坊磷矿段内可见33条断层,断层构造按分布方位共有5组,分别为南北向、北西向、北西西向、近东西向、及北东向。其中近南北、北西和北西西三组断层是主要的错矿断层,至少有9条垂直断距大于20m,以F5、F21l、F205为主,就整个矿段而言,破坏矿体的主要断层,在北面为F5,在南面以F20为主。

(1)近南北组:矿段内规模最大,破坏矿层最强烈的一组断层。F1、F5、F2l1和F205四条断层,分布在矿段北部及东部,F207、F219分布在西翼。近南北组主要断裂F1的特征如下:位于矿段东部近背斜轴部的东翼。断层走向近南北或北北东,倾向84°~100°,断层倾角为70°~86°,亦称小坝断裂。断层线在本区范围长4392m,断层角砾岩发育,角砾大小不等,1~10mm,排列杂乱,破碎带宽一般为6~13m,最宽为18m。在北部断层两盘为明心寺组,中部上盘明心寺组与下盘灯影组一段接触,南部位于清水江组地层中。平推断距大于200m。F1为区域一级平推断层,是限制性断裂构造,形成本区域东部的断裂构造格架。同时,磷矿体以F1为界,分属两个不同的矿段,磷矿石类型和特征亦区别较大。

(2)北西组:矿段内较为发育、但断距不大的一组断层。其性质有平推断层、逆断层及正断层。在北部稀疏分布,在磨坊矿段南部背斜西翼,分布较集中,由南到北依次有F4、F223、F221、F18、F20等16条。其中规模最大的F4特征如下:位于矿段最南部扁担山小湾至碑山朗一线上,属区域二级断层,其规模仅次于F1断层。断层走向北西,向南渐转为北西西,在磨坊矿段范围内长2120m,断面倾向235°~247°,倾角50°~64°。北段发生在寒武系明心寺组地层中;中段有明显的断层角砾岩带,宽度1~6m,角砾岩成份以白云岩为主,角砾大小不等,砾径0.5~20mm,呈棱角状,排列杂乱,胶结物为白云质,断层角砾岩带沿走向略显锯齿状弯曲,南西盘下降,北东盘上升,为一正断层。南西盘为明心寺组与北东盘灯影组第二、三段接触。垂直断距75~130m。

(3)北西西组:是磨坊磷矿段内破坏矿层但断距不大的一组近横向断层,由南到北依次有F202、F224、F19等6条,发育程度次于北西组。其主要断裂F202特征如下:位于磷矿段中部,走向北西西,长度642m,倾向204°~225°、倾角70°~75°。断层角砾岩带宽1~5m,角砾成份以白云岩为主,砾径1~20mm,胶结物为白云质及少量铁质。断层南南西盘下降,北北东盘上升,为一高角度正断层。两盘矿层垂直断距24~30m。断层向西延伸与F4相交,交角35°,断层沿倾向与F4交角为19°。

(4)近东西组:是磨坊磷矿段内规模小,破坏矿层轻微的一组横向小断层,南面有F208,垂直断距19m;北面有F209,垂直断距3~14m。走向延伸一般107~346m,断层往北倾斜。倾角70°~89°,破碎带宽度小于6m。对矿层的完整性和构造形态几乎没有影响。

(5)北东组:是磨坊磷矿区内规模最小的一组断层,有F2l4、F218、F201及F222等。前两条断层对矿层有轻微破坏,其垂直断距小于16m;后两条小断层分布在矿段西缘和南缘边界线上,对磷矿体无影响。

3.3 磨坊磷矿段地表节理特征及分布规律

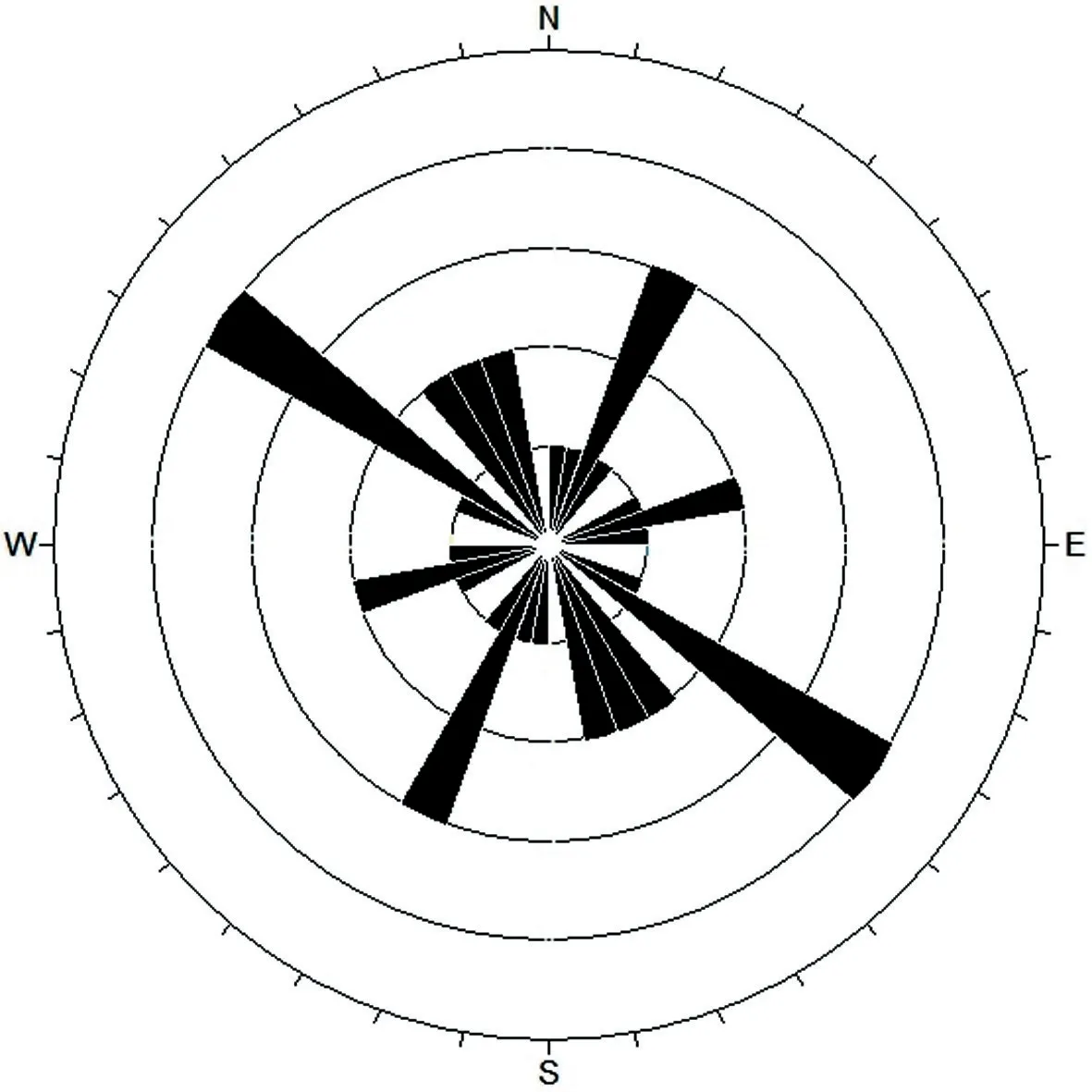

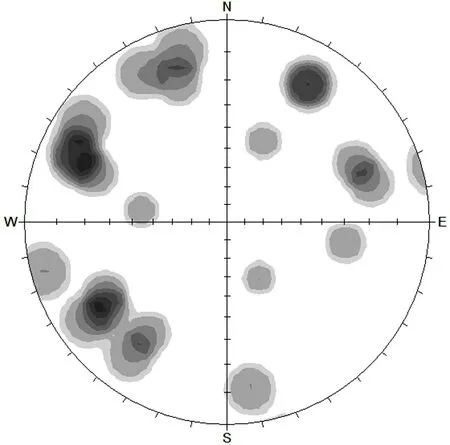

磨坊磷矿段地表零星出露震旦系陡山沱组(Ptd)地层,由于该地层经历多期地质构造旋回,受到不同方向的构造应力作用,岩石破碎,节理没有统计规律。寒武系第二统—纽芬兰统牛蹄塘组(∈1-2n)、寒武系第二统明心寺组主要由泥岩、粉砂质泥岩组成,受构造应力改造后,形成的构造形迹后期不易保留,多减弱甚至消失。在该区构造形迹相对保留较好的地层是震旦系上统—寒武系纽芬兰统灯影组(Pt∈1dy)白云岩。在高坪背斜西翼灯影组的白云岩地层中,选择了2个相对较好的节理统计点,对点上发育的“X”共轭节理进行了构造要素统计。通过对节理产状的统计分析,做出裂隙走向玫瑰花图和裂隙极点等密图(见图3、图4)。节理裂隙走向主要分为北西组和北东组,具体特征如下:

(1)北西组:走向300°~310°,倾角64°~75°,倾向随着所处位置向北东,或者南西方向倾斜。节理面平直光滑,常闭合无脉石充填,延长0.7~1.7m,属剪节理,在白云岩中延伸最长可达10m。在矿层及其顶板岩层内亦可见该组断裂。

图3 研究区裂隙走向玫瑰花图(节理数:24半径:4)

图4 研究区裂隙极点等密图(下半球等角投影)

(2)北东组:走向20°~30°,倾向北西,倾角70°~80°,倾向比较稳定。节理面多平直紧闭,无充填,延长0.5~5m。属剪节理。发育在灯影组白云岩中,矿层及其顶板中亦可见。

根据白云岩地层中节理分布的统计,发育的节理多为共轭“X”节理。主要优势方位为北西与北东,反映了震旦系上统—寒武系纽芬兰统灯影组白云岩地层曾受到一期方位为335°~345°的最大主应力作用,造成岩石多处破裂。该组节理在矿段内多处可见,分布广泛广,规模大,反映了该期构造作用对地层改造强烈,对区内岩石的力学结构影响深远。

4 结论

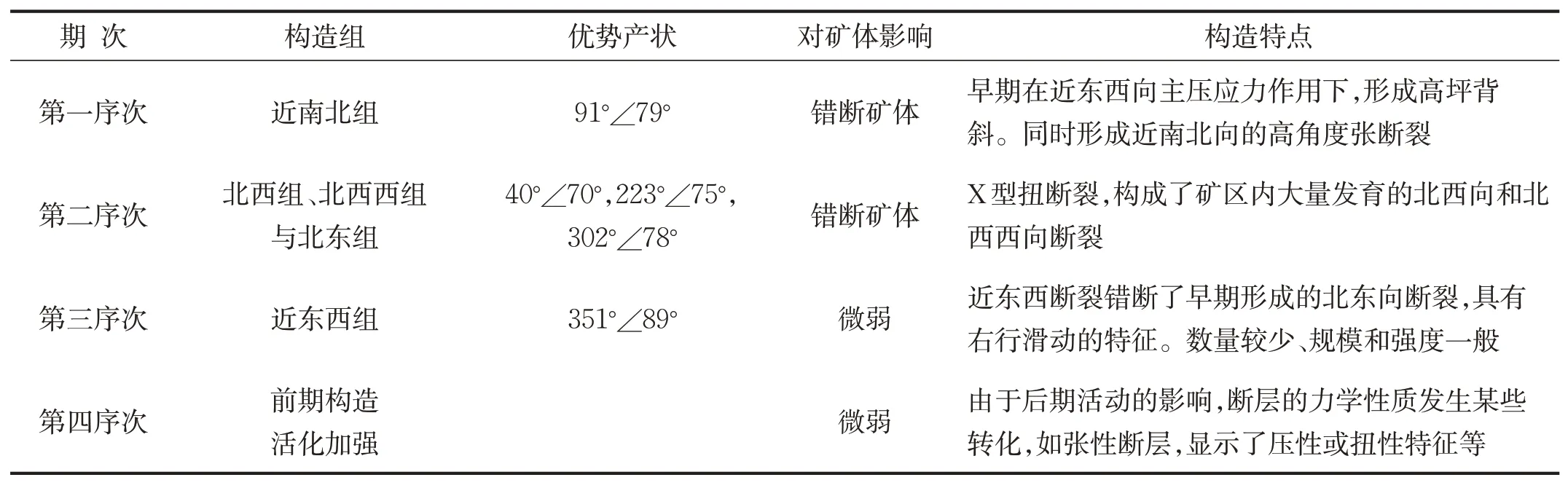

前文对磨坊磷矿段发育的褶皱、断层进行了总结,建立了磨坊磷矿段的构造格架。根据对磨坊磷矿段构造分布的特征、断层之间的相互交接、截错等关系,结合滑动面上线理特征、裂隙方位玫瑰花图和极点等密图的受力特点,将矿区构造分为四个序次的构造活动(见表1)。

表1 磨坊磷矿段构造活动期次简表

第一序次构造活动为早期在近东西向主压应力作用下,形成褶皱枢纽近南北的高坪背斜,同时形成近南北向的平行褶皱轴的纵向高角度张断裂(近南北组断层),其中F1为该区一级断裂,限制了后期断裂构造活动的边界。

第二序次构造活动形成X型扭断层(即北西组、北西西组与北东组断层)。北西组、北西西组断层构造表现活跃,受后期构造活动的叠加,形成该区的破矿构造,具有性质多样的特点。早期在挤压应力的作用下西区磷矿体北边形成倾向北东的逆断层,后期应力释放和变化,形成了多条倾向南西的正断层,南边的F4断裂为该区的一级断裂,控制了断层活动的西南边界。在中北部,北西向的F220错断了早期形成的南北向F5断裂。构成了研究区内大量发育的北西向和北西西向断层。

第三序次的构造活动,主要为少量横向张断层(即近东西组断层)。分布在磨坊磷矿段的东南角,近东西断层错断了早期形成的北东向断层,具有右行滑动的特征。仅存在的少量近东西组断层,受早期形成的断裂限制,规模和强度相对较小。

第四序次的构造活动,主要为燕山期构造的活化,纵向张断裂两盘相对位移而引起的旁侧羽状小断裂的发育。由于后期活动的影响,断层的力学性质发生某些转化,如有的横张断层,显示了压性或扭性特征。有的X型扭断裂,显示张扭或压扭形迹等[7-8]。

综上所述,磨坊磷矿段内构造形迹主要以褶皱构造和断层构造为主,其中第一序次早期的褶皱构造控制了磨坊磷矿的分布,断裂构造受褶皱的影响和制约。稍晚形成的近南北向F1和F5断层,构成了东矿段、西矿段的构造格架,对其它方向的断层起到限制作用,并破坏矿体;第二序次主要以北西组、北西西组与北东组的断层构成,在区内分布范围广、强度大,在南北向断层未影响到的区域,以该期断层为主,对矿层有一定的破坏作用。第三序次为小规模的东西向断层,局部错断北东向断裂。第四期次为燕山期构造的活化和加强,形成活动性质复杂的断层。