利用生命表评价天敌昆虫防治栗山天牛的效果

吕 军 ,唐 桦,廖成家,李虹飞,李佩福

(1.宽甸县森林病虫害防治检疫站,辽宁 宽甸 118200;2.中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所,国家林业和草原局森林保护学重点实验室,北京 100091)

栗山天牛Massicusraddei属鞘翅目天牛科,是目前我国东北林区危害最为严重的重大害虫,对东北林区天然林的主要树种辽东栎Quercusliaotungensis和蒙古栎Q.mongolica造成了严重危害[1]。栗山天牛从20世纪90年代初开始在我国东北的辽宁、吉林和内蒙古暴发成灾,发生面积143.33万hm2,严重发生面积28.4万hm2。受害林分中枝枯叶凋,林相残败,使国家和地方多年来投入大量资金保护的森林遭到严重毁坏,不但不能产生经济效益,而且严重影响了生态效益的发挥。仅在辽宁省宽甸县,栗山天牛目前的发生危害面积就达5.35万hm2,占全县栎树面积的20.9%,造成木材损失量达151.9万m3,直接经济损失达3.8亿元[2]。因此,有效防治栗山天牛已成为天然林保护工程中急需解决的重大问题。

国内外有关栗山天牛的研究已有很多报道,2017年以来又在致死因子、天敌昆虫、风险评估、生物学特性与综合防治等方面开展了大量研究[3-20],且多为国内研究工作,仅有两篇国外文献报道了一种寄生蜂Euurobraconyokahamae寄生栗山天牛的蛹[19]并研究了这种寄生蜂的生物学特性[20],而关于栗山天牛生命表的研究尚未见报道。

为比较天敌昆虫不同释放量对栗山天牛的防治效果,对生物防治栗山天牛情况进行更科学的评价,从而得出最佳释放量,2015年在辽宁省宽甸县设置了3个不同梯度的天敌释放处理和1个对照,然后对每个处理及对照进行连续3年的生命表数据调查,从而编制出各处理及对照的自然种群生命表,并对生命表进行分析比较。

1 研究方法

1.1 试验地的选择

2015年5月,在辽宁省宽甸县,每隔2 km左右选定3个天敌释放处理A、B、C和1个不进行任何处理的对照CK,每个处理和对照的面积均为133.33 hm2,处理区的总面积为400 hm2;同时调查记录各处理和对照的定位信息及其自然环境条件(表1)以及栗山天牛为害辽东栎的情况(表2)。

1.2 试验方法

栗山天牛在辽宁省宽甸县3年发生1代,跨4个年份,世代整齐,绝大部分成虫每隔3年同时羽化出现,2008年7月初成虫开始出现、7月下旬为成虫羽化盛期[21],由此推断,2015年刚好是前一年成虫整齐羽化并产卵之后越冬小幼虫开始活动的第1年,而栗山天牛幼虫孵化后的第1年均是在栎树韧皮部或形成层取食,第2年才开始逐渐蛀入木质部取食[21],从表2也可看出栗山天牛幼虫的这种特点;因而,2015年5月份是释放肿腿蜂防治栗山天牛小幼虫的最佳时期,2016年和2017年的5月份是释放花绒寄甲防治栗山天牛大幼虫和蛹的最佳时期;据此并参照唐艳龙等释放花绒寄甲成虫和卵防治栗山天牛的研究[22],设计了各处理的防治方法:2015年5月上旬,处理A、B、C每树白蜡吉丁肿腿蜂成虫的释放量分别为150、100、50头;2016和2017年5月上旬,处理A、B、C每树花绒寄甲成虫的释放量分别为30、20、10头,每树花绒寄甲卵卡的释放量分别为3张(约含300粒卵)、2张(约含200粒卵)、1张(约含100粒卵);对照CK不进行任何处理。

1.3 栗山天牛自然种群生命表的调查方法

每年的不同季节、每隔1~3个月进行一次生命表数据解析木调查。将栗山天牛分为5个时期,即卵期、低龄幼虫期(在韧皮部和木质部浅层之间危害的幼虫,一般为1~4龄幼虫,记录为小幼虫)、大龄幼虫期(钻蛀进入木质部深层危害的幼虫,一般为5~6龄幼虫,记录为大幼虫)、蛹期和成虫期,进行调查。首先,将砍伐的试验木截成1 m长的小木段,解剖前逐段记录小木段的直径,并详细记录栗山天牛的存活状况;同时,详细记录木段的羽化孔数和啄木鸟啄食的孔数,羽化孔数记录为成虫存活数,啄木鸟啄食的孔数记录为幼虫被啄木鸟捕食数。然后,仔细解剖木段,先剖去木段的树皮,观察皮下每一头卵及低龄幼虫总数,死亡数量及死亡原因;随后将木段劈开,详细记录幼虫、蛹及成虫总数、死亡数量及死亡原因。

1.4 栗山天牛各虫期死亡原因的判别

根据多年研究资料总结出各虫期死亡原因的判别标准见表3。

表3 各虫期死亡原因的判别

1.5 统计分析方法

用i(i=1,2,3,…,n)表示栗山天牛的发育阶段,j(j=1,2,3,…,m)表示死亡原因,Dx表示每种因子致死的栗山天牛数量,qx和sx表示发育阶段x的死亡率和存活率。某个发育阶段x的活虫数量Lx表示为:

某个发育阶段x的死亡百分率为:

则发育阶段x的存活率为:

sx=1-qx

参照唐桦等[23]计算种群趋势指数(I)的方法,具体列出本试验I值的计算公式:

I=SE·SL1·SL2·SP·SA·F♀·P♀

式中:SE为栗山天牛卵期存活率;SL1、SL2分别为低龄幼虫、大龄幼虫存活率;SP为蛹期存活率;SA为成虫存活率;F♀为平均单雌产卵量;P♀为雌性比率。

参照李飞[24]计算种群数量排除控制指数(the Exclusion Index of Population Control,EIPC)的方法,对各致死因子在种群中的作用进行评价,以找出对种群数量发展趋势起重要作用的重要致死因子。EIPC计算公式如下:

EIPCi=1/Si

式中:i=1,2,3,……表示生命表中从上到下各致死因子的序号;Si表示与各致死因子相对应的存活率。

根据收集的栗山天牛不同时间段的数据,组成一个初始虫量为1 000粒卵的生命表,它们在生长发育过程中面临着各种各样的致死因子,按照这些致死因子在生命表中从上到下的排列顺序,可以给出相应的序号及对应的EIPC序号:卵期(1.病原微生物,EIPC1;2.失水,EIPC2;3.被捕食,EIPC3),低龄幼虫期(4.肿腿蜂,EIPC4;5.被捕食,EIPC5;6.白僵菌,EIPC6),大龄幼虫期(7.花绒寄甲,EIPC7;8.啄木鸟,EIPC8;9.白僵菌,EIPC9),蛹期(10.花绒寄甲,EIPC10;11.白僵菌,EIPC11),成虫期(12.发育不良,EIPC12)。

2 结果与分析

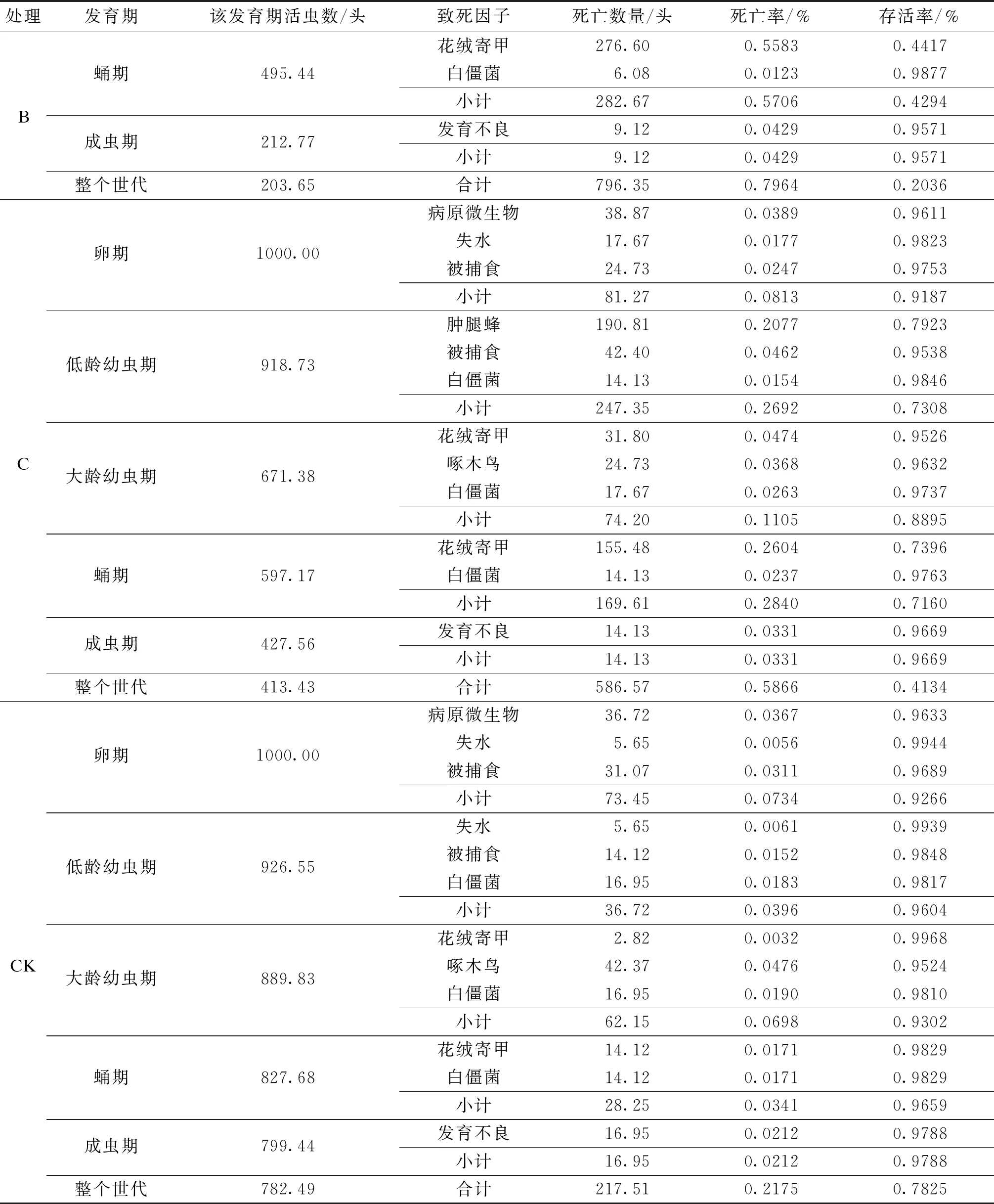

2.1 各处理及对照的自然种群生命表

随机抽样解剖各处理及对照被栗山天牛侵害的栎树,获得了连续3年(2015-2017年)的生命表调查数据,根据这些数据从卵期到成虫期组建了各处理及对照的自然种群生命表(表4)。

表4 处理A、B、C和对照CK的栗山天牛自然种群生命表

续表4 处理A、B、C和对照CK的栗山天牛自然种群生命表

2.2 各处理及对照的种群趋势指数计算

根据姜静[20]关于栗山天牛雌雄性比的详细研究结果,计算出羽化盛期的平均雌雄性比为0.9867∶1,换算成雌虫占成虫总数的百分率为49.67%,得出了栗山天牛雌性比率为0.4967;同时此文中还给出了栗山天牛的平均单雌产卵量为33.2粒。代入种群趋势指数公式即可计算出各释放天敌处理及对照的种群趋势指数,详见表4的脚注。

通过对生命表(表4)分析比较得出,2015-2017年宽甸地区栗山天牛完成1个世代后,3个处理A、B、C和对照CK的种群趋势指数分别为2.6015、3.3582、6.8176和12.9035;可以看出,处理A、B的种群趋势指数均远低于对照,生物防治栗山天牛的效果显著;3个处理的防治效果由高到低的排列顺序是:A>B>C。处理A的种群趋势指数比对照降低了79.84%,使得栗山天牛的种群数量大为降低;由初始1 000粒卵完成整个世代后的剩余活虫数也可看出(表4第2列:进入该发育期活虫数),处理A的剩余活虫数最低,仅为157.76头(对照为782.49头);因而处理A的栗山天牛种群数量明显比对照降低了很多,是3个处理中防治效果最显著的。所以,处理A的防治方法,即5月上旬每树释放白蜡吉丁肿腿蜂成虫150头、花绒寄甲成虫30头及其卵卡3张的方法,可作为防治栗山天牛的首选措施在生产中大面积推广应用。

2.3 影响栗山天牛自然种群数量的主要因素分析

不同致死因子对栗山天牛种群的控制作用不同,根据不同阶段的存活率计算出各致死因子的排除控制指数EIPC,结果见表5。

表5 各致死因子的排除控制指数

由表5可看出,在处理A中对栗山天牛自然种群控制作用最大的是蛹期的花绒寄甲EIPC10、低龄幼虫期的肿腿蜂EIPC4及大龄幼虫期的花绒寄甲EIPC7,其排除控制指数分别为2.724 6、1.448 4和1.216 1。如果缺少这3个因子,则种群密度为现有的4.799 1倍,假设全部致死因子的控制指数为EIPCall,则EIPCall=1.031 5×1.015 5×1.026 1×1.448 4×1.013 9×1.013 9×1.216 1×1.025 4×1.021 1×2.724 6×1.016 2×1.064 5=6.005 9。所以,花绒寄甲和肿腿蜂是处理A中栗山天牛自然种群的关键控制因子。

同理可看出,在处理B中对栗山天牛自然种群控制作用最大的也是蛹期的花绒寄甲EIPC10、低龄幼虫期的肿腿蜂EIPC4及大龄幼虫期的花绒寄甲EIPC7,其排除控制指数分别为2.263 9、1.393 7和1.206 9。如果缺少这3个因子,则种群密度为现有的3.808倍,而全部致死因子的控制指数EIPCall仅为4.698 6;所以,花绒寄甲和肿腿蜂也是处理B中栗山天牛自然种群的关键控制因子。

在处理C中对栗山天牛自然种群控制作用最大的同样是蛹期的花绒寄甲EIPC10和低龄幼虫期的肿腿蜂EIPC4,其排除控制指数分别为1.352和1.262 1。如果缺少这两个因子,则种群密度为现有的1.706 4倍,而全部致死因子的控制指数EIPCall为2.339 4;所以,花绒寄甲和肿腿蜂也是处理C中栗山天牛自然种群的关键控制因子。

在对照CK中对栗山天牛自然种群控制作用最大的是大龄幼虫期的啄木鸟EIPC8,其排除控制指数为1.050。如果缺少这个因子,则种群密度为现有的1.050倍,而全部致死因子的控制指数EIPCall为1.273 5;所以,啄木鸟是对照中栗山天牛自然种群的关键控制因子,但控制作用不明显。

从上述分析可得出,本次试验所释放的花绒寄甲和肿腿蜂在防治栗山天牛中起到了关键作用,且在处理A和处理B中的控制效果很好,而在处理C中的控制效果不明显,这是由于释放天敌昆虫的数量不够大的缘故。

3 讨 论

研究结果表明,处理A的种群趋势指数最低,比对照降低了79.84%,使得栗山天牛的种群数量大为降低;因此,处理A的防治方法(5月上旬每树释放白蜡吉丁肿腿蜂成虫150头、花绒寄甲成虫30头及其卵卡3张)防治效果最显著,可作为生物防治栗山天牛的首选措施在生产中大面积推广应用。

本次试验所释放的花绒寄甲和肿腿蜂在防治栗山天牛中起到了关键作用;尤其是在处理A的试验中所释放的天敌昆虫起到的作用最大,且控制作用最明显;而在对照中,起到关键控制作用的是啄木鸟,但控制作用不明显。可见,在林区自然环境中天敌的种类和数量都很少,没有明显的控制作用;这也从另一方面佐证了刘军在“栗山天牛在辽宁省发生危害的规律及防治对策”一文中论述的观点:“由于栗山天牛幼虫在树干内隐蔽,受外界不利影响极小,有得天独厚的适宜生存环境,加之天敌控制能力弱小,如啄木鸟、獾子、五道眉数量远远达不到自然平衡状态,种群迅速增殖造成危害也是必然的趋势”[2]。所以,人工大量释放栗山天牛的优势天敌昆虫是一种事半功倍的控制措施,由于大量增加了林区自然环境中的天敌种类和数量,最终使得天牛与天敌之间达到一种动态平衡状态,从而能将天牛的危害控制在经济允许水平之下。

本研究将栗山天牛分为5个时期(卵期、低龄幼虫期、大龄幼虫期、蛹期和成虫期),在每年的不同季节、每隔1~3个月进行一次生命表数据解析木调查,对低龄幼虫期、大龄幼虫期和蛹期存活情况的调查数据是准确的,但卵期由于栗山天牛成虫是将卵产于树皮裂缝里并分泌与树体颜色相近的胶状物覆盖卵,导致看不到明显的产卵痕迹,而很难判断它究竟产了多少卵,只能借助剖去木段的树皮来观察皮下是否有卵,这样就使得我们看不到那些藏于极为隐蔽的树皮裂缝里的卵,而必将导致调查到的卵数量低于卵的实际数量。由于生命表调查数据中卵的数量偏低,栗山天牛整个世代的初始数量就偏低,相对的剩余活虫数量就偏高了,因而就导致最后计算出的种群趋势指数偏高。由于3种处理和1个对照的种群趋势指数都会在卵的数量上偏低,因而它们之间的相对差距是不变的,不会影响试验结果的准确性。今后进一步研究和探寻出能够快速发现那些藏于极为隐蔽树皮裂缝里卵的方法,从而编制出更精确的栗山天牛自然种群生命表。

另外,在一般情况下天牛卵的死亡率都较高,由于许多藏于极为隐蔽的树皮裂缝里的卵没有被发现,再加上有的卵被捕食后,可能看不到任何印记(如被蚂蚁或鸟捕食了),它们的死亡情况不得而知,因而本试验所计算出的卵死亡率,很有可能远低于卵的实际死亡率;再者,由于栗山天牛成虫羽化后在林间时而落下补充营养、时而飞行于林间,且多在3 m以上的高处活动,难以统计被鸟类或其他动物捕食等原因而导致死亡的死亡率,只能在解剖树体时发现很少的因发育不良而死于蛀道内的成虫,因而本试验所计算出的成虫死亡率,必将远低于成虫的实际死亡率;所以,以上这两个因素也是导致种群趋势指数比实际情况偏高的重要因素之一。