岁不我与:全面放开生育极具紧迫性

丁安华

我国生育政策的表述,迄今为止,基本上还是抑制性的。虽然十四五规划提到“包容性”,仍然是一种中性论述,并非鼓励性的生育政策。一个更重要的观察是,在十四五规划建议中将人口和生育政策写入应对老龄化社会的章节中,笔墨不重、层级偏低。

低生育与老龄化,是两个不同而又互相关联的社会问题。老龄化的到来,基本上是一个给定的前景,政策只能响应,无法改变;而低生育率,则是一个有可能改变的变量,要力争一个更好的未来,政策上必须积极作为。遗憾的是,尽管社会上的呼声高企,但生育政策的调整严重落后于新的时代。

衡量人口出生情况的直接指标是粗出生率,即一定时期内(通常指一年内)出生人口占总人口的比率。生儿育女是人生最重大的决定之一,为人父母者需要做好生理和心理上的准备。考虑到只有育龄女性才能生小孩,粗出生率可以进一步分解为:

粗出生率 = 育龄女性占总人口的比例 × 总和生育率

可见,出生率的变化,取决于育龄女性的占比和每个育龄女性的生育数量,前者体现的是生育的生理能力,后者体现为生育的心理意愿。总和生育率越高,意味着平均每位妇女生育孩子的数量越多。

生育能力:育龄女性最后一个高峰即将过去

女性只能在特定的年龄段生孩子,这是生物学的规律。所以,育龄女性人口的数量决定生育能力。合意的育龄阶段处在20至39岁之间,观察育龄女性人口数量和占比的变化,具有人口学分析的重要意义。

我国育龄女性人口数量,具有周期性特性。这与新中国历史上出现的两次生育高峰相关(图1):第一次是上世纪60年代至70年代初期,第二次是80年代至90年代初期,两次高峰相隔约24年。目前,第二次生育高峰期出生的女性人口,已经进入育龄阶段的中后期;换言之,80后女性的最佳生育年龄正在逐渐消逝。到2032年,我国育龄女性人口最后一个高峰将彻底消失,到2035年,中国育龄女性数量将较2020年下降约4000万人,降幅超过20%。

我国育龄女性人口占比,总体上呈下行趋势(图2)。育龄女性占比从1993年峰值的17.8%下降至2019年的14.1%。这是由两方面因素造成的,一是20-39岁年龄段(男性+女性)总人口占比下降;二是性别选择的后遗症。受计划生育政策和重男轻女传统思想的影响,普遍的性别选择偏好导致中国出生人口男女性别比例(每100名女婴所对应的男婴数)扭曲。近30年来,这一比例最低约为108,最高甚至超过125。尽管近年来中国出生人口性别比缓慢向均值回归,但2019年该值仍然高达114。这两个因素叠加,加剧了未来育龄女性人口占比的下滑,到2035年将较2020年下降3.4个百分点。

生育意愿:总和生育率持续下行

从全球看,反映生育意愿的“总和生育率”下降已经成为普遍现象。全球总和生育率已从1950-1955年的5.0“腰斩”至2015-2020年的2.5,略高于2.1的更替生育水平。2015-2020年,欧洲(1.61)、北美(1.75)和拉美(2.04)的总和生育率均处更替生育水平以下,亚洲(2.15)和大洋洲(2.36)略高,只有非洲地区的总和生育率仍保持在4.44的高位。

从经济发展角度看,总和生育率与人均GDP呈负相关关系。各国横向比较,同一时期经济发展水平越高的国家,总和生育率越低。从时序上看,同一国家总和生育率会随经济发展水平的提高而不断下降。不过,我国的生育率与人均GDP的负相关关系,处于回归曲线之下,说明我国生育率的陡峭下行,不仅与人均GDP水平相关,而且与计划生育政策的严厉约束相关。

个体层面,总和生育率下降是育龄女性个人及其家庭成本收益权衡的结果,更是个人选择和外部激励交互作用的结果。总和生育率与女性受教育程度、职业机会、养育成本以及社会保障制度相关。一方面,女性受教育年限提高和职业机会提升增加了生育的机会成本,孩子生养费用上升则加重了家庭财務和时间负担。另一方面,我国社保制度尤其是多层次养老保险体系的建立降低了生育的潜在收益,“养儿防老”的必要性大幅降低。

图1:新中国历史上出现两次生育高峰

图2: 20-39岁人口及育龄女性占比呈下行趋势

双重冲击下,生育政策的调整极具紧迫性

十四五期间,我国人口出生将面临“育龄女性人口缩减”(能力衰减)和“总和生育率下滑”(意愿不足)的“双重冲击”。假若维持现有抑制性生育政策不变,即使在最乐观的情形下(假设育龄女性分年龄别死亡率较“六普”调查下降0.05个千分点,总和生育率较2019年提高0.1个千分点),2035年新生儿数量仍将较2020年下滑23.3%。而在中性情形和悲观情形(假设育龄妇女分年龄别死亡率与“六普”调查持平,总和生育率与2019年持平为中性情形,总和生育率较2019年下降0.1个千分点为悲观情况)下,2035年出生人口将分别下滑28.1%和32.8%。

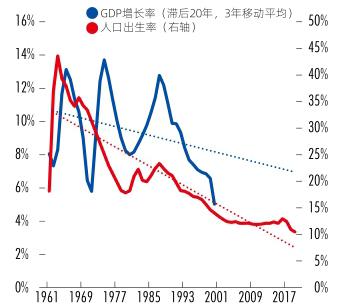

人口出生率下降将导致一系列严峻的经济和社会问题。第一,“少子化”使得劳动人口减少,我国适龄劳动人口自2015年开始逐年下降,人口增长对经济的推动力减弱;第二,人口结构的变化将加重未来老龄化社会的抚养负担,更多资源将从生产性领域转移至医疗保健等非生产性领域,投资强度下降制约经济的进一步增长;第三,年轻人是最具创造力的群体,年轻人占比下降将从根本上削弱经济活力和创新能力。

考虑到我国正处在育龄女性人口数量的最后一个高峰,生育政策调整的时间窗口转瞬即逝,全面放开、鼓励生育刻不容缓。两年前,我在《花儿与少年:人口增长的道德意义》一文中提出,要争取一个更好的未来,关键不在于被动应对人口老龄化,而在于积极提升生育率,走出“低生育陷阱”,从而改变中华民族人口增长的曲线。令人沮丧的是,面对出生人口的骤降,近年来政策虽不断调整,但仍明显落后于现实,说生育政策出现严重误判也许并不为过。

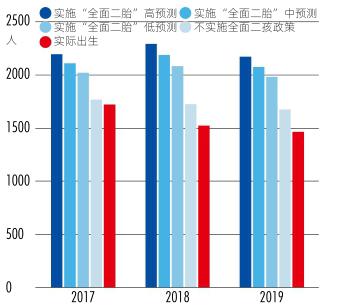

2011年,政府宣布全面实施双独二孩政策,2013年二孩政策又进一步向单独家庭开放,2016年全面二孩政策正式实施。全面实施二胎政策后,历年实际出生人口数量均低于政策调整前预期的最低水平(图3),未起到减缓人口出生率下滑的作用。这主要源于对国民生育意愿的高估,随着养育子女的时间和物质成本不断攀升,家庭财务、职业发展等软约束成为了压制生育率的主要因素。在此情形下,除非采取激励性的生育政策,否则人们还是会选择减少生育。

十四五规划纲要中删除了关于“坚持计划生育基本国策”的表述,转而使用“制定人口长期发展战略,优化生育政策,增强生育政策包容性”等措辞。今年2月召开的十三届全国人大常委会第二十五次会议也要求各地对人口与计划生育领域相关法规、规章、规范性文件进行全面清理,释放出积极的政策信号。不过,时间不等人。日月逝矣,岁不我与。生育政策调整迫在眉睫,等到育龄女性人口高峰过去,再调整政策就会事倍功半、勉为其难。

因此,必须尽快全面放开生育限制,同时形成综合性的解决方案,提供生育的正向激励,降低抚养成本,提振生育意愿。生育,既包括生,也包括育。人口问题是社会问题,正如国家卫健委所指出的,人口减少“折射出的是区域经济体制、产业结构、社会政策等综合性、系统性问题”,不可能仅通过全面放开生育一项政策得到解决。不过,这些都不构成反对全面放开生育的理由。政策论述上,全面放开生育限制,成本几乎为零,何乐而不为呢?当然,这远远不够,要提高生育意愿,必须提供正向激励。对个体家庭而言,“生”可能不是问题,“育”才是关键。放开生育只是解决了对于“生”的限制,而“育”的负担可能依旧沉重,所以还要加大力度减轻未成年子女的抚养负担、降低教育成本,从制度上提供生育便利。

图3: “全面二胎”政策实际出生人口远低于预测

图4: 人口问题将深刻影响未来经济发展路径

如何提供生育的正向激励?中国实施了30多年的计划生育,本质上是生育的负向激励,花费了大量的人力、物力和财力。有研究发现,1997-2012年期间,中国实施计划生育的总投入累计达8113亿元,占同期公共财政开支的比例1997年为2.49%,2001年下降为1.17%,之后一直维持在1%左右(杨志勇、李琼:“中国计划生育政策直接成本估算:1997-2012年”,《财经问题研究》,2016年3月)。从这一线索看,起步阶段,可以考虑提供相当于公共财政开支的1%作为鼓励生育的正向激励。按2021年公共财政支出预算计,约为2500亿元。尽管这一水平远远低于主要发达国家用于鼓励生育的开支水平,但毕竟迈出了关键的一步,同时为未来预留政策空间。生育激励,大部分并非直接的财政支出,按国际上的通行做法,主要是从延长带薪产假、新生儿津贴、公共住房优惠、家庭税务减免入手。

结论

当前我国已经处于人口负增长的边缘,生育率持续走低,新生儿数量逐年减少,深刻地影响着未来社会经济发展的路径(图4),更关系到我国两个一百年发展目标的实现。出生率主要取决于育龄女性数量和生育意愿。因此,解决人口发展问题,一方面需要把握育龄妇女人口仍处于高峰的窗口期,尽快全面放开生育限制;另一方面还需通过完善生育全过程的社会配套制度和政策激励,加大对育儿家庭的全方位支持,提升家庭的生育意愿,力争中华民族永续发展的美好未来。