丝绸之路出土的异文锦袍与东西方纺织服饰艺术交流

杨 雪, 刘 瑜

(东华大学 服装与艺术设计学院,上海 200051)

文字符号具有鲜明的区域文化识别性,书法则是以文字为书写对象的艺术,具有造型和装饰特性,它依托笔画线条的塑造形成了特有的表现美学和精神意蕴。12—14世纪丝绸之路出现了规模空前的,横跨东亚、中亚、西亚、北非和欧洲大陆的物质文化大交换,当时丝绸之路沿线地区广泛流行穿着带有阿拉伯书法字符装饰的锦袍,这种潮流在蒙元时期(约公元1206—1368年)达到高峰。以阿拉伯书法形式为装饰灵感的纺织服饰品从西亚沿丝绸之路传播到欧洲、北非、中亚地区乃至中国,成为见证古代丝绸之路中外纺织服饰艺术跨文化传播和交流的重要物质载体。

然而,目前国内学者针对丝绸之路纺织服饰考古所见异文锦袍的系统性、综合性研究成果暂付阙如。把来自不同地域、相同时期的题字锦袍实物置于古代丝绸之路视域下,将研究的重点聚焦在众多实物样本堆叠成的表象的内在连系上,对其进行分类、归纳和比较,从而管窥12—14世纪丝绸之路沿线纺织服饰品跨区域流通、交流互鉴以及融合衍生的复杂性。

1 异文锦袍概述

从12世纪起,一种以西亚语言作为长袍纹样的装饰现象沿丝绸之路传播蔓延开来,社会上较为富裕和有一定社会地位的人都流行穿着这种带有铭文装饰的长袍。中国境内的纺织服装考古也有发现这种异国文字织锦,学界将其称为“异文锦”,“异文锦袍”即采用异文锦制作的袍服。

单就服饰品上装饰铭文而言,中国亦有悠久的历史渊源[1]。但文中所涉及的是具有阿拉伯铭文字符装饰的锦袍(以下简称“阿拉伯铭文锦袍”),溯其文化背景主要源自西亚纺织服饰艺术的“Tirāz”(下文音译为“提拉兹”)传统,该词是阿拉伯语从古波斯语借用而来,原意指“刺绣”。

提拉兹纺织传统与伊斯兰社会敬拜“荣誉礼袍”的服饰习俗有关,统治者会将带铭文的提拉兹锦袍赏赐给受奖者,以表彰他们卓著的履职功绩,彰显其高贵的社会地位。因此,阿拉伯铭文锦袍从设计之初就兼具服饰的功能性及社会化符号意义[2]。这种装饰了阿拉伯铭文的纺织品受到中亚和西亚社会统治阶层的高度重视,起初仅在巴格达、大不里士、撒马尔罕、元大都等处的国营工坊生产制作,但是随着时间的推移,这些阿拉伯铭文纺织品逐渐在更大和更低的社会阶层流行,并被应用于私人服装,作为商品交换。

传统伊斯兰文化反对在装饰艺术中出现神祇的形象,而作为誊抄、记录《古兰经》的阿拉伯语被认为是神圣的,因此在纺织服装面料的装饰艺术中以阿拉伯铭文书法作为装饰手段,借以传达赞美、荣耀神祇。阿拉伯文锦袍常见的装饰字体主要有纳斯赫体(Naskh)和库法体(Kufic),文字内容简短,多作镜像排布,循环出现,常见的表达内容有:“死后光荣”“胜利”“死后灵魂得以安宁”等祝祷铭文,也有的织出了年代、产地、死者姓名和织造者姓名等。

综上,中国学界称之为“异文锦”的这类带有阿拉伯铭文装饰的织物在传统伊斯兰纺织艺术门类中有特定称谓,其阿拉伯语名为“Tirāz”,英文转译为“Tiraz textiles”(提拉兹纺织品),又称“Inscribed textiles”(题写有铭文的纺织品)。“异文锦袍”在英文文献中被译为“Inscribedrobe”(题写有铭文的袍)。

2 中外丝绸之路异文锦袍风格流变、传播与融合

12—14世纪这种带有阿拉伯铭文装饰的丝织面料和织锦袍服在内亚丝绸之路沿线的纺织服饰工坊中被大量生产和制作。其穿用及流行范围横跨亚欧非大陆,对当时丝路沿线纺织服装和丝绸贸易的发展进程产生过重要影响。笔者对照中外丝路沿线纺织服饰考古所见异文锦袍及残片实物,分析中国境内考古所见异文锦袍的存世时间、使用地域、面料工艺、形制结构、服饰功能、穿着习惯、装饰动机、主题纹样呈现等内容。

目前已知国内纺织服饰考古出土的12—14世纪异文锦袍实物主要有:1956年新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县阿拉尔墓葬出土的灵鹫球路纹锦袍和联珠对羊纹异文锦袍残片;1988年黑龙江省哈尔滨市阿城区巨源乡金代齐国王墓出土的酱色地异文锦袍;1978年内蒙古包头达茂旗明水墓出土的辫线织金异文锦袍。另外,在中国丝绸博物馆还收藏有团窠对牛纹锦(馆藏编号:2586)、团窠对格里芬纹锦(馆藏编号:2544)和团窠对孔雀纹锦(馆藏编号:2853)等异文锦袍残片。除此以外,民间还散落着许多私人收藏品。

总体来看,国内异文锦袍及残片实物数量虽然不多,但基本源于12—14世纪,具有相同或相似的艺术及技术特征,并且类似的锦袍和残片在域外也有大量实物存世。然而,目前学界只有零星几篇论文和考古报告对上述6件实物进行过描述性的单独记录,或在论述纺织史相关内容时简略提及。国内异文锦袍及残片汇总见表1。笔者尝试按照出土和存世实物的断代时间顺序,将这些异文锦袍及异文锦残片汇总在表1后发现,这些异文锦袍及残片透露出当时丝路沿线阿拉伯铭文锦袍的流行要素。

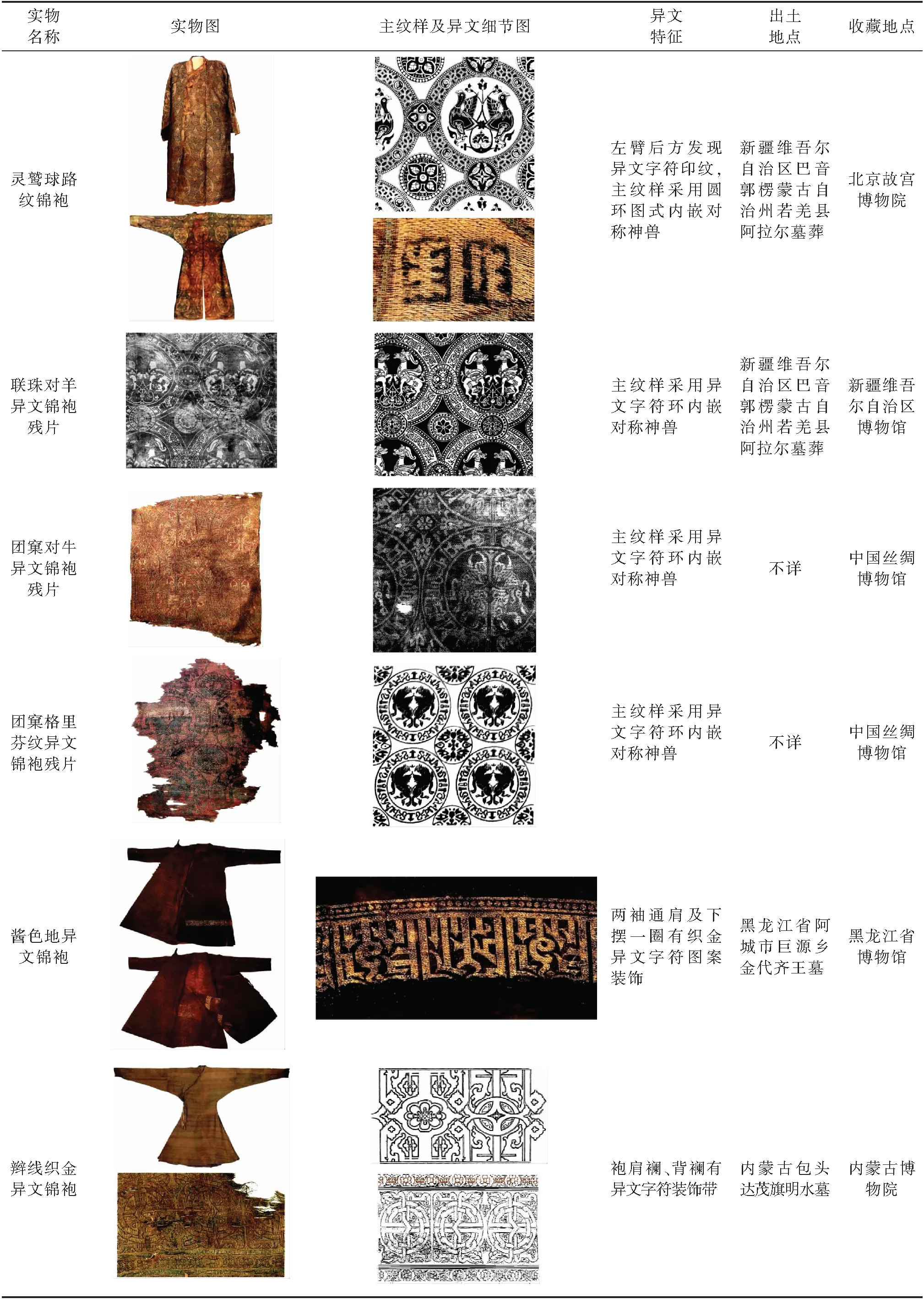

表1 中国境内纺织服饰考古所见12—14世纪异文锦袍及残片汇总

表1所列出的6件异文锦袍实物和残片按照字符纹饰呈现位置可以大致分为3类:①具有大圆环式结构的对鸟或者对兽纹服用丝织品,字符环遍布周身;②在两袖通肩及下摆一圈装饰有织金异文字符图案的锦袍;③在袍之肩襕和背襕位置装饰有变体字符饰带的蒙古式辫线织金异文锦袍。

这3类实物恰好分属于11—14世纪阿拉伯铭文锦袍在丝绸之路沿线发展流变的3个时期:①约11世纪早期至12世纪早期,塞尔柱式样大圆环字符纹锦袍流行期;②约12世纪中后期至13世纪早期,由塞尔柱式样异文锦袍向蒙古式样过渡期;③约13世纪中后期至14世纪,变体铭文装饰固定出现在肩襕背襕位置的蒙古式异文锦袍流行期。笔者将结合境内外同类型实物证据,具体分析3个流变时期丝绸之路东西方异文锦袍的装饰特征、流传路径以及在艺术上互鉴与融合的体现。

2.1 塞尔柱式异文锦袍流行期

塞尔柱王朝(Seljuk,公元1037—1194年)是11世纪初由原先在哈萨克大草原游牧的塞尔柱人南下伊朗高原建立,其服饰艺术建立在传统阿拉伯-波斯纺织服饰文化基础之上。塞尔柱王朝在波斯地区前后存在了150余年,对中亚和西亚地区的民族服饰融合以及纺织服饰物质文化艺术的跨文化交流都起到了显著的促进作用,其所在地区出土阿拉伯铭文锦袍实物众多。异文锦袍中最具代表性的塞尔柱式花缎异文锦袍就流行于这一时期。这是一种骑马袍,又被称作“塞尔柱兰帕斯锦袍”(Seljuk silk lampas robe,其中“lampas”意为彩色花纹细锦缎)。身穿这种带有大圆环纹锦袍的人物形象广泛出现在同时期中亚细密画、壁画、彩陶绘画人物的服饰中,在众多存世的塞尔柱兰帕斯锦袍实物中可以看到,“生命树加对鸟纹”的组合是一个备受追捧的主纹样母题,除此以外还有对牛纹、对羊纹等。

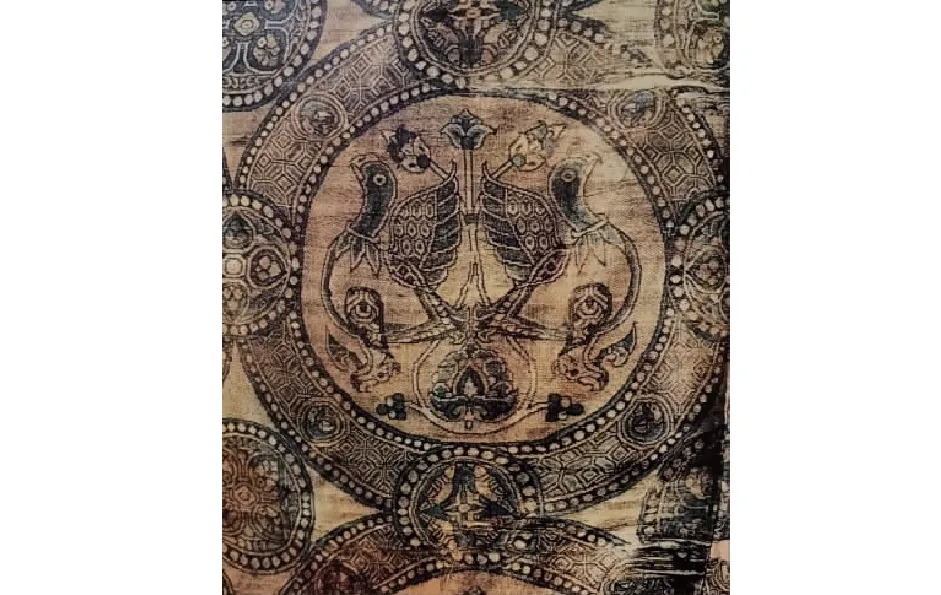

1953年新疆阿拉尔墓地出土了一件被定名为“灵鹫球路纹锦袍”的服饰品,袍身长138 cm,两袖通长194 cm,袖口宽15 cm,下摆宽81 cm,从其面料纹样和款式风格来看,与域外所见塞尔柱式锦袍如出一辙。该锦袍面料采用3枚斜纹组织,两经三纬,其专用纹纬可以根据配色横纹的需要,采用分段调换色纬的方法,达到丰富的色彩效果。主体纹样是复式小联珠环组成的大圆环团窠,圆环内部填充纹样的中轴为生命树,树根部饰以葡萄纹,两侧为一组相背引颈而立的灵鹫纹(见图1)。这件华丽的锦袍映射出古波斯生命树的叙事特征,其中的生命树纹象征着不朽和永生,灵鹫则是波斯宗教神话中灵魂的守护神,联珠圆环代表着在天空中移动的系列日影,即日神;同时也显示出与同时期中亚西亚地区所流行的塞尔柱锦袍式样具有极为相似的款式结构及面料细节特征。几何纹与写实纹样相辅相成,塑造出一种理性、秩序、和谐统一的视觉效果。有学者另据出土织绣品种的多样化特征,推断墓主人很有可能是一位活跃在丝绸之路上的丝绸商贩[3]。

图1 灵鹫球路纹锦袍纹样细节

对于这件锦袍的断代,学界存在一定的争议:魏松卿[4]根据随葬物品认定该墓为北宋至南宋绍兴年间的墓葬(10—12世纪);尚刚[5]则认为魏的断代过晚,他认为从图案判断该袍应属晚于8世纪中叶的唐代;张琼[3]也认为该袍织锦图案风格属波斯萨珊式样,将其认定为8世纪前后的服饰。笔者在波士顿艺术博物馆发现一件类似织锦残片,如图2所示(馆藏编号:33.371),或可佐证灵鹫球路纹锦袍的断代。据博物馆记录,这件兽身人面球路纹异文锦残片是西班牙布尔戈·德奥斯马大教堂的圣佩德罗·德·奥斯马主教(San Pedro de Osma,卒于1109年)墓葬裹尸布的一部分[6],上面的铭文内容显示“这是在巴格达镇上制作的”,根据目前所发现的实物及相关研究,人们更倾向于认为它是在西班牙被制作的[7]。通过将图1和图2这两件存世实物的面料纹样细节与7—8世纪波斯萨珊王朝时期流传下来的连珠纹锦进行比对可以看出,灵鹫球路纹锦袍上所呈现的圆环相连图式已不是直接继承自8世纪波斯萨珊联珠纹样,应属11—12世纪塞尔柱王朝时期纺织纹样的创新设计,该类织锦在11—12世纪的中亚、西亚地区风靡一时。故笔者认为灵鹫球路纹锦袍被魏松卿断代为北宋至南宋绍兴年间,即存世时间约为11—12世纪的论断是更为可信的。除此以外,新疆维吾尔自治区博物馆和中国丝绸博物馆馆藏的3件大圆环异文锦实物残片也透露出这种大圆字符环相连图式所流行的“镜像对称”纹样主题和“切圆填花”的骨架构成模式的相似性,同属11—12世纪中亚、西亚丝织品主流特征。

图2 兽身人面球路纹异文锦

值得一提的是,前文所述新疆灵鹫球路纹锦袍上有一处意为“以真主的名义”的阿拉伯印文,透露出该锦袍主人可能具有伊斯兰宗教信仰和文化背景。同时这样一句铭文如此刻意地出现在墓葬服饰上,显示出这件锦袍很可能是为墓主人专门备好用以下葬的冥衣。笔者的这一猜想或许可以在美国大都会艺术博物馆的一套馆藏实物(见图3)中得到印证。

图3 靛蓝色地对鸟纹题字锦袍与同款纹样冥枕及覆面

与该锦袍一同被发现的还有采用相同纹样面料制作而成的一个小枕头[图3(c)]和一个覆面[图3(d)],表明其是作为丧葬服饰而穿用的[8]。尤其是图3(d)中长方形覆面,中心纹样是锦缎上生命树对鸟纹单元的缩小版,表明覆面上的纹饰是专门织造,与锦袍和枕头共同组成冥具纺织品套装。此线索对认识和理解新疆阿拉尔墓葬出土灵鹫纹锦袍的服装用途具有重要意义,它们共同指向11—12世纪中亚伊斯兰文化区域曾经流行让逝者身着提拉兹铭文锦袍入殓的丧葬服饰习俗,而这一习俗表象又佐证了此类锦袍在当时流行之盛。

综合中外丝绸之路沿线出土和存世的11—12世纪中期异文锦袍实物来看,塞尔柱式样锦袍面料纹样构成特征为:以大圆环相接平铺式骨架结构为基础;复合圆环间填充库法体或纳斯赫体镜像阿拉伯铭文,圆环内填充以生命树为中轴左右对称的鸟或兽纹作为主要纹样;圆环相接间隙填充簇四宾花作为辅助纹样。异文锦袍被作为冥衣装身入殓的服饰风俗沿丝绸之路从西亚一路传播到中国新疆。这种异文锦面料和袍服形制被后面到来的同为马背民族的蒙古人吸收借鉴,并在其后的服饰艺术演化进程中获得了进一步的发展。

2.2 由塞尔柱异文锦袍式样向蒙古式样过渡期

塞尔柱王朝后期社会动荡,服制也遭受到不同程度的冲击,以铭文锦袍为例,传统塞尔柱式大圆环织锦缎铭文锦袍式微,出现了越来越多装饰纹样风格杂糅的款式,成为后来蒙古时期异文锦袍式样的过渡阶段,时间大约为12世纪末至13世纪中后期。

1988年中国境内黑龙江省哈尔滨市阿城区巨源乡金代齐国王墓出土的酱色地异文锦袍的字符排布及款式设计就与12世纪塞尔柱锦袍后期流行的题字装饰风格十分接近,存世时间也基本一致。该袍通肩袖长111.5 cm,胸宽60 cm,下摆宽77.5 cm;袍面为平纹锦地,经纬加Z捻,织金异文字符带状纹样为4枚左向斜纹显花;形制为传统圆领朝服袍款式,连肩窄袖左衽长身衣,后衣身下摆处有开衩及褶裥,开合方式为系纽扣,内有酱色衬里,内絮薄丝绵[9]。

齐国王墓的墓主是金代太祖完颜阿骨打的堂弟完颜晏。据宋代洪浩《松漠纪文》记载:“回鹘自唐末浸微,本朝盛时,有如居秦川为熟户者。女真颇陕,悉徙之燕山、甘、凉、瓜、纱……其人卷发深目,眉修而浓,自眼睫而下多虬髯。帛有兜罗锦、毛罽、绒棉、注丝、熟绫、斜褐。又善结金线。又以五色丝线成袍,名曰克丝,甚华丽。又善捻金线,别作一等背织花树……今亦有目微深而髯不虬者,盖与汉儿通而生也。”[10]从文献可知,金代统治者从中亚地区掳来大批织工及手艺匠人,供自己王朝进行丝绸锦缎和服饰的生产制作,这些中亚工匠在宋代已居于秦川一带,专门从事宫廷纺织品生产并与汉人通婚,这件酱色地异文锦袍或许就由其制作。从该袍的款式结构细节可以看出,金代宫廷异文锦袍的设计是对中原朝服袍和游牧民族骑马袍的多重借鉴,并基于其左衽服饰传统进行了适应性改良。

酱色地异文锦袍两袖通肩及下摆的织金异文图案,以往学界观点普遍认为是变体阿拉伯文字母,但经过对字形笔画比对,以及根据金代举国崇尚佛教文化的时代背景,统治者身着阿拉伯伊斯兰铭文锦袍似与史实不合,故笔者更倾向于主张此为古梵文或者巴利文的变体佛经铭文,但是其书法呈现模式在很大程度上借鉴了阿拉伯铭文锦袍的字符襕程式。12世纪丝路沿线带有通肩袖字符襕的出土及存世异文锦袍实物较多。两袖通肩及下摆一圈的织金异文图案虽然至今未能被解读,但可以肯定它透露出中国金代丝绸纺织服饰艺术已与西域文化建立起密切联系。

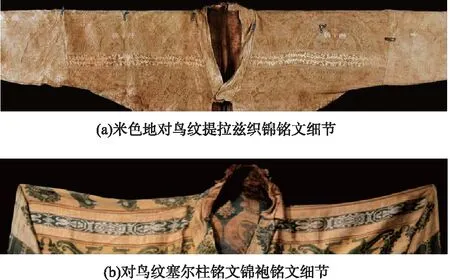

英国邦瀚斯(Bonhams)拍卖行米色地对鸟纹提拉兹锦袍如图4所示,该袍通肩袖长140 cm,基本款式为交领右衽长袖窄身衣。该袍由斜纹纬锦面料制成,衣身上有两组库法体阿拉伯文装饰:其一是装饰在胸前肩内侧的长条形镜像字符带“umila li-ughurli al-jama bi-kuchafin”,意思是“在库车制作的吉祥的袍”;另外一组则是装饰在大圆字符圆环中的内容“al-malik al-muzaffar al'a”,意思是“胜利的国王”,如图4(b)所示。这件拍品因其上铭文的破译从众多实物证据中脱颖而出,成为具有可辨识产地的异文锦实物[11]。纺织品上的阿拉伯铭文与具有独特中亚伊斯兰风格的装饰图案相结合,暗示了这组服饰品的历史大约可追溯到蒙古入侵之前的“龟兹锦”。这一独特的历史铭文提供了丝绸之路干线上纺织生产中心的信息,表明库车在这一时期仍然是丝绸之路上主要的奢侈品丝绸生产中心之一,为了解丝绸之路上的纺织服饰文化交流史提供了又一实例。

带铭文的面料所制成的锦袍具有显著特定社会阶层和宗教文化标识性意义。塞尔柱后期流行的异文锦袍肩部铭文装饰细节如图5所示。相比较图4这件邦瀚斯拍卖行的铭文锦袍,图5(b)与图5(c)所示的两件阿迦汗博物馆藏的题字锦袍铭文装饰更加彻底地剥离了圆环字符模式,题字位置由“圆环遍布衣身”“衣身与前肩部兼有”转变为“固定呈现在左右前肩部”,而且题字纹与背景纹的界限也变得更加清晰,这种铭文锦袍式样流行于中亚塞尔柱王朝后期。

图4 米色地对鸟纹提拉兹织锦袍及细节

图5 塞尔柱后期流行的异文锦袍肩部铭文装饰细节对比

通过对比博物馆和拍卖行所拍摄的实物照片(见图5)可以清晰地发现:从这种锦袍上的字符襕与袖端接缝的面料纱向和纹样看,制作这种提拉兹铭文锦袍所用的锦缎是预先设计织就的,袍前衣身与后衣身面料纹样倒顺向左,肩部无拼缝,说明前衣身至肩缝至后衣身皆由同一块面料连裁制成,面料幅宽约为两侧袖接缝之间的宽度。可见这种铭文锦袍从纺织、选料到裁剪、制衣,工艺细节处理都十分考究。

另外,这些锦袍前后衣身纹样自肩部开始方向呈逆向,这是由于采用了连肩通袖平面裁剪的制衣工艺,其肩袖及腋下结构线的裁、缝及熨烫处理都与中国传统平肩连裁“十字型”平面结构袍服相仿。不同之处在于对衣襟线、腰身曲线、衣身前后下摆及开衩结构的分片裁、缝处理——中原定居文明宽身袍衫与草原游牧民族窄身胡服骑马袍结构的分野由此展露。

综合目前丝绸之路沿线纺织服饰考古所见异文锦袍实物来看,金代齐国王墓出土的酱色地异文锦袍风格与12世纪末塞尔柱晚期流行的题字锦袍变款式样相仿,与塞尔柱前期流行的式样相比这一时期锦袍上的字符纹饰排布发生了明显的转变:大圆环程式被剥离,长条形字符装饰带固定呈现在锦袍的肩袖和下摆位置,铭文与背景边界被清晰地划分出来成了前衣身的视觉焦点,锦袍整体外观更具神圣感和仪式感。另据14世纪早期的中亚细密画图像证据显示(见图6),这种铭文锦袍在中亚、西亚地区的服用规格甚高,此亦与金代齐国王墓葬的规格级别相符合,且这种款式的袍服至14世纪初期都还是宫廷高等级正装。异文锦袍在中国的出现,暗示了提拉兹铭文装饰的服饰即使在遥远的东亚地区仍然具有特定的符号意义,无论上面的铭文是否是阿拉伯文,这种题字模式已经在中国落地生根。

图6 中亚细密画中的通肩袖襕铭文锦袍

2.3 蒙古式异文锦袍流行时期

公元1125年金国灭辽,辽国贵族耶律大石率部西征,两年后建立“西辽”。公元1141年,西辽军队与塞尔柱王朝大军在撒马尔罕以北展开决战,塞尔柱遭遇惨败,西辽统治了中亚绝大部分地区。1219年,成吉思汗率蒙古军队打败了花剌子模,后于中亚、西亚地区建立四大汗国,在中国建立元朝。在中亚这些王朝走马灯式轮换之时,海上与陆上丝绸之路作为交通要道被逐一打通,丝路沿线绚烂多姿的纺织服饰文化在这一时期得以更加深入地交汇、碰撞、融合与衍生。

13—14世纪是欧亚大陆文化和艺术交流的重要转折点。蒙古宫廷借助纺织服饰品建构起他们在地区文化差异中的审美认同和视觉身份认同。蒙古式异文锦袍在西亚、中亚和中国境内流行的款式风格、主题纹样及文字装饰特点不尽相同,呈现出明显的地域性文化迁移特征,文中通过考察相关实物来对其作出进一步分析。

表1所列最后一例为内蒙古包头达茂旗明水墓出土的一件异文锦辫线袍。明水墓属蒙古汪古部落时期的墓葬,汪古部族世居之地为辽金属地,该墓葬建造时间为公元13世纪。墓中出土的这件异文锦袍身长142 cm,通肩袖长246 cm,袖口宽14 cm,下摆宽115 cm,基本款式为交领右衽连肩窄袖收腰辫线袍。袍面料主体纹饰为一对狮身人面团窠纹,双肩至袖部有带状变体阿拉伯文纹饰[12]。

另外,苏富比拍卖行收藏有一件伊尔汗国时期的异文锦袍,如图7所示,其款式为圆领肩连窄袖收腰右衽辫线袍,主纹饰采用了带背光的对鸟纹[见图7(b)],后肩自中缝至袖接缝处装饰有带状镜像变体阿拉伯字符纹饰[见图7(c)]。这件拍品与1978年出土于内蒙古包头达茂旗明水墓出土的蒙元时期辫线织金异文锦袍款式和装饰风格如出一辙。织金锦加辫线袍的工艺技术繁复程度以及其反映出的手工难度和时长,决定了其在当时的社会背景中具有极高的服用规格。

图7 对鸟纹辫线异文织金锦袍

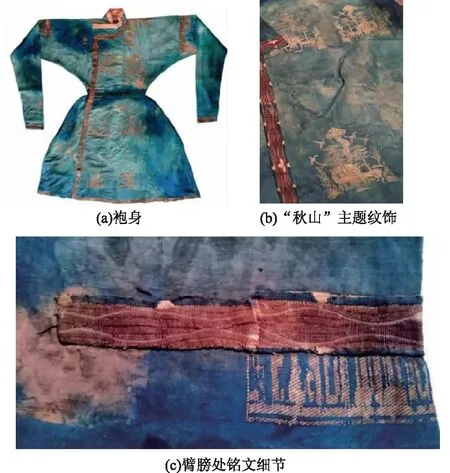

除此以外,笔者还搜集到卡塔尔伊斯兰艺术博物馆藏蒙元时期的这种墨绿地织金狩猎纹缀缂丝龙纹圆领异文锦袍,馆藏编号为TE.103.2007,如图8所示。这是一件典型13—14世纪西亚地区流行的异文锦袍。该袍保存状况良好,基本形制为圆领连肩窄袖收腰右衽长身衣。面料纹样的织造采用了织金缂丝工艺,主体纹样是狩猎纹,在衣襟、下摆、大臂、袖口处均有缂丝龙纹饰边[见图8(c)],上臂处装饰有织金阿拉伯铭文[见图8(b)]。这种臂章式样题字长袍在同时期的中亚细密画图像中十分常见,广泛应用于宫廷和民间服饰中。类似款式的实物还有香港私人收藏的一件存世时间约为13—14世纪的蓝地狩猎纹异文锦袍,如图9所示,其主纹样系“秋山”主题,纹样组成元素有森林、草地、云朵、大雁、鹿等,款式细节更加具有传统蒙古袍的特点,大臂位置拼接装饰有阿拉伯铭文字符带[见图9(c)]。

图8 墨绿地织金狩猎纹缀缂丝龙纹圆领异文锦袍及纹样细节

图9 蓝地狩猎纹异文锦袍及细节

透过存世实物证据,可以看到这一时期蒙古式异文锦袍最显著的风格特点是设计上的“因借与折衷”,即在保留传统蒙古袍、辫线袄、织金锦等元素的基础之上,广泛汲取了来自中亚和中国的纹样主题元素;既有对波斯萨珊式字环装饰的复兴和对塞尔柱时期阿拉伯文饰带装饰的传承,又有创新,具体表现为花体字符线条更抽象、多变,饰带更宽,笔画首尾细节更具装饰性,这些都进一步丰富了传统西亚题字锦袍的视觉语汇,弱化了其原本的伊斯兰服饰文化符号属性,使之更加“国际化”。蒙古式异文锦袍对异文字符形式及其符号化意义的保留,更多是出于对宗教铭文主题、权力和社会地位的象征性表达和模仿,其在蒙元时期的流行范围从西亚一直延伸到中国境内,可谓当时的丝路“爆款”。

产生“因借与折衷”设计风格的基础条件之一是蒙元时期纺织服饰官营手工业和国际化商贸往来的繁荣发展。《元史·哈散纳传》记载:“窝阔台为蒙古大汗时……得西域所掳回族匠人3 000户,驻于荨麻林(今河北省张家口市万全区西洗马林)。后任平阳、太原两路达鲁花赤,监管各色工匠(此处所记工匠大多为撒马尔罕人)。”[13]蒙古军队在对中亚、西亚等地区进行征服的过程中吸纳了当地众多工匠,沿丝绸之路建立起各种官营纺织服饰手工司局并进行有效的生产管理。壮者效其力,匠者效其技,富者施其财,形成了众多丝绸之路纺织服饰商品集散贸易中心城镇。例如哈剌和林,从契丹和伊斯兰各地送来的匠人使其在一个短时期成了一座城市。这些国际化的手工作坊成就了蒙元时期织锦异文锦袍的奢华风姿。

总而言之,13—14世纪是蒙古式异文锦袍盛行的时期,这一时期的流行款式主要分为基础蒙古袍和辫线袍两种,实物中辫线织金异文锦袍的服用规格明显更高。基础蒙古袍式样在西亚和中亚地区流行的款式细节略有不同,西亚更流行带有铭文臂章装饰的长袍,这种长袍融合了传统阿拉伯臂章式铭文袍的传统,多采用具有中亚、东亚风格的“秋山春水”“狩猎”等主题纹样装饰。中亚地区流行的异文锦袍则延续了塞尔柱式式样字符条带的装饰位置,在原先可识读的阿拉伯文纳斯赫体、库法体书法笔画基础之上增加了更多纯粹装饰的意味,以至于这些锦袍上组合铭文的确切含义至今难被解读,被认为是“伪铭文”,即仿阿拉伯铭文的设计。

3 结语

文字是区域文化的符号表现,出现在他乡之地带有异国铭文的华丽锦袍是古代丝绸之路上借由服饰传播文化的重要物质载体。起源自西亚纺织服饰文化中提拉兹传统的异文锦袍,其主要特点是以阿拉伯书法字符笔画作为装饰纹样,以特定的镜像呈现模式装饰在袍身的固定位置。异文锦袍起初采用的大都是可识读的库法体、纳斯赫体文本,后来衍生成了越来越难辨识的装饰性字符纹饰。这种具有特定字符装饰的服饰潮流从12世纪起沿着古丝绸之路从西亚传播到欧洲、北非、中亚乃至东亚,其间经历了从塞尔柱式样到蒙古式样的演化传承与融合创新,最终在蒙元时期达到了高峰。中国境内纺织考古所见的异文锦袍和异文锦残片是这一时期中外丝绸之路纺织服饰艺术跨文化交流的又一鲜活例证。