京津冀地区农民工流动与市场整合研究

李 晓 峰, 黄 星

(中国农业大学 经济管理学院, 北京 100083)

一、引 言

20世纪70年代后,中国城乡二元体制逐步松动,城市各种限制性政策、制度逐步被取消、放松,大量农民工进入城市就业,开启了城乡、地区间的人口流动。国家自上而下的改革推进了社会、经济、文化的流动。随着工业化、城镇化的快速发展,中国已进入人口流动迁移最为活跃的时期,人类史上最大规模的人口迁徙正在持续进行,受过教育的青壮年大量向沿海、中心城市流动。京津冀、长三角和珠三角城市群,是我国经济最具活力、开放程度最高、创新能力最强、吸纳外来人口最多的地区[1]。其中,京津冀地区作为中国“首都经济圈”,是中国特大城市最集中、科技和教育最发达的区域之一,是环渤海经济圈的重要组成部分,我国北方经济规模最大、最具活力的地区。凭借优越的区位条件、优良的自然禀赋和雄厚的经济实力,其已成为吸引中国农民工就业的最主要目的地和农民工主要集中地区。伴随着农民工就业的市场化程度越来越高,其流动性(包括地区间和行业间流动)也不断增强。

根据劳动力市场运行规律,农民工市场机制的有效运行使农民工资源通过有效流动而得到整合:工人们普遍向能获得高收入的地理位置或行业部门流动,其结果是抹平了同质农民工工资在地区或行业间的差距,使农民工市场得到整合且整合程度随着农民工在地区和行业间的流动而逐渐提高。市场整合程度越高,农民工资源最佳配置越容易实现,市场效率也就越高。那么,随着京津冀地区全面一体化的建设,京津冀地区市场对农民工资源的配置和调节功能发挥如何?农民工在该地区内部的流动情况和市场整合程度如何?还存在哪些阻碍?一般而言,市场化是指利用价格机能达到供需平衡的一种市场状态,而劳动力的价格就是工资。京津冀地区是农民工就业的主要目的地之一,在就业过程中农民工在地区内部大量流动,这种流动带来了农民工工资水平在地区之间的均等化,使得农民工市场出现整合并且市场整合程度随着农民工在地区和行业间的流动逐步提高。农民工市场整合源于农民工劳动力价格的比较,可以说明农民工市场化情况。同时,农民工是劳动力市场的重要组成部分,对农民工市场化的研究在一定程度上可以阐明京津冀劳动力要素市场化变化规律。

关于京津冀地区农民工流动及市场整合方面,学者们进行了大量研究。

首先,从农民工流动过程角度来看,吴良镛提出大北京规划[2-3],纪韶等指出2005年北京市人大常委会废除了《北京市外地来京务工经商人员管理条例》放松管制[4],随后天津也出台了多项措施来解除农民工的后顾之忧,加大了京津地区对河北省以及外来农民工的拉力。王勇发现区域性的劳动力结构性短缺将农民工从河北吸引到了京津地区,其转移过程分为两大阶段:第一阶段为改革开放初期,第二产业发展迅速;第二阶段为改革开放的深入发展时期,农民工不断向第三产业转移[5]。

其次,从农民工劳动力市场结构来看,饶旻发现京津冀地区农民工市场发展并不平衡,北京地区对农民工的吸引力最大,其次是天津,而河北是农民工的主要输出地[6];此外,京津冀地区的产业结构的比较优势也有所不同,北京市第三产业较发达,天津市第二产业较发达,而河北省以第一产业为主。纪韶认为,京津冀地区农民工流动分布主要集中于京津地区,呈现梯度分布差异,流入多于流出,男性比例高于女性;近年来承载力下降,预测到2020年,河北省的农村剩余劳动力将达到980万人,岗位不足,劳动力供大于求的矛盾逐渐突出[7]。此外,由劳动力流动带来的一系列社会治安、人口压力和环境治理等问题日益严重。孙久文等提出区域经济一体化四阶段[8]:贸易一体化——要素一体化——政策一体化——完全一体化,孙久文、丁鸿君进行了2005年、2009年京津冀一体化分析,认为区域一体化稳步发展但不平衡[9]。马骥运用“价格法”计算了环渤海地区1985~2006年市场一体化进程[10]。吕典玮和张琦从市场、产业和空间一体化3个方面探讨其一体化整合程度,对京津地区1986~2007年按“价格法”进行了测算[11]。踪家峰和刘姗姗对1980~2004年京津冀和长三角地区一体化程度进行了测算和分析,认为两地一体化进程都在不断加深[12]。周立群、夏良科按市场和政策一体化指标对1989~2007年京津冀、长三角、珠三角区域经济一体化程度进行分析测算,由强到弱位序如前,即经济一体化程度上京津冀大于长三角大于珠三角区域[13]。娄文龙采用1990~2011年数据分析,得出的位序则是珠三角、京津冀、长三角[14]。周传豹等分析认为农村转移劳动力市场出现从区域整合迈向全国整合的良性趋势[15]。陈红霞、席强敏分析了京津冀1994~2012年城市劳动力市场一体化水平及影响因素,认为从收入层面京津冀城市劳动力市场的分割情况较为严重[16]。江曼琦、谢姗指出1995~2013年期间,京津冀地区市场分割程度呈现逐渐收敛的趋势[17]。此外,林巍、任伟峰从人力资源一体化角度进行了分析[18];周密、赵晓琳通过2005~2013年数据分析发现农民工数量对不同规模城市的工资影响不同[19];王贤文等对京津冀地区人口短期流动的时间特征、空间规律进行了分析[20];李晓峰、李珊珊研究发现消费因素影响了农业劳动力流动,2016年城乡净收入差距的泰尔指数最低的3个省级行政地区依次为天津、上海、北京[21]。以上这些研究可以为本研究进行市场整合程度测量的行业选择,以及对研究结论进行解释等方面提供参考。

再次,从农民工来源和居住特征方面,劳动和社会保障部调研组分析了2002年跨省流动就业的农民工中6.9%输入到北京[22]。国家统计局调研组认为,2004年在北京市务工的农民工占总体的3.8%[23]。朱信凯、陶怀颖指出,在北京务工的农民工中,近半数来源于江苏和河南,分别占29.13%和20.47%;其次是河北、山西和山东,比例分别为13.49%、11.63%和8.37%[24]。北京市农民工问题调研组认为北京农民工来源地涉及30个省份,主要集中在河北、河南、安徽、山东和四川五大农业省,占全市农民工总数的64%[25]。以上文献对京津冀地区农民工流动与市场研究现状的总体轮廓做了概括和分析,使我们对京津冀地区农民工总体流动情况有所了解和掌握,为本文后续相关分析提供了总体认识和分析基础。

最后,关于市场整合(一体化)测度方法,目前对京津冀地区农民工市场整合程度进行测量的专门研究还不多,但国内外有关市场整合程度研究的文献可以为本研究提供方法和思路参考。如Ravallion提出用相关分析法和Granger分析法相结合测定市场整合程度[26];Engle和Granger建立了共聚合法对市场整合程度进行检验[27];喻闻、黄季焜运用共聚合法对中国大米市场整合程度进行了分析[28];武拉平运用共聚合法对中国小麦、玉米和生猪市场的市场一体化程度进行了检验[29]。还有一些研究对市场整合的测度方法进行了梳理[30-32],如“生产法”“贸易法”“价格法”等[33-35]。通过以上研究,现有研究探讨阻碍市场整合的因素及破解办法。总体上看,已有文献专门针对京津冀地区农民工市场整合方面的还较少,但可以为本文京津冀地区农民工流动,进而随之发生的市场整合提供分析和方法基础。

综上,本研究将京津冀地区农民工流动和市场作为研究对象,使用专门调研数据分析京津冀地区农民工流动状况和特征,构建计量模型对农民工市场整合程度进行测量,并通过历年《中国劳动统计年鉴》中相关面板数据进行实证计量,探寻不同地区市场间工资传导规律。这可以拓宽市场化的研究视角,为各地区相关部门改善农民工就业条件、出台有关产业政策以及促进区域协调发展提供量化参考。

二、京津冀地区农民工流动状况与特征分析——基于调研数据

中国农业大学国家农业农村发展研究院农民工专项调查课题组于2013年7~9月对京津冀地区(主要是北京市、天津市、河北省石家庄市和唐山市的主要城区)农民工的生活与就业状况进行了随机调查和访谈,共获得有效问卷396份。调查内容主要包括农民工的个人基本特征、生活、就业、收入、消费和培训等方面。虽然调查的工作时间较短,但调研时期为调研对象在其农民工生涯中的所有阶段。中国农民工自1978年以来开始流动和迁移,进入21世纪农民工的流动更为频繁与自由。北京市自2005年以来对外来务工人员管理更为宽松,因而2013年对京津冀地区农民工基本情况的调研能够在一定程度上反映出该区域农民工流动的总体特征。从调研数据中的年龄结构来看,其平均年龄在35岁,年龄结构分布集中在20~30岁、其次是30~40岁,与李晓峰、黄星2013年对北京市农民工的调研数据一致[36]。2013年,全国城镇户籍劳动力的平均年龄在40岁,年龄结构集中在40~50岁、其次是30~40岁。上述数据反映出农民工群体以年轻人为主,因而在就业与流动的区域、行业方面呈现出异地性、频繁性、劳动密集型等特征。

在所有问卷调研对象来源中,除新疆、西藏、海南、台湾、香港、澳门外,农民工来自全国28个省级行政区的农业劳动力。在京津冀地区就业的农民工中,来自河北的最多,占35.84%;前5个地区依次是河北、河南、山东、安徽和湖北,约占全部的71.9%,其次是来自山西、甘肃、四川、江苏和湖南等地。

1.京津冀地区农民工流动状况

(1)流动频率

京津冀地区农民工的流动较为稳定。农民工的流动不仅包括区域流动,即工作地点的变换,还包括行业流动。有50.24%的农民工在近10年中发生了工作地点的变换,28.57%的农民工发生了工作行业的变换。地点变换最多达到5次,其中变换1次或2次的农民工居多,占比分别为30%和12.38%,变换超过3次的农民工仅占7.86%;行业变换最多达4次,其中变换1次至2次的农民工占28.81%,超过3次的仅占4.52%。虽然超过一半的农民工进行过区域流动,超过30%的农民工变换过工作行业,但是近10年来频繁流动的人数并不是很多,京津冀地区农民工的流动呈现出较为稳定的状况。

为更好地反映农民工流动速度的快慢,在观察京津冀农民工流动次数的基础上统计出区域流动时间间隔分布,可以看出随流动次数的增加促使农民工人数越来越少。此外,第二次流动距第一次流动的时间间隔在2年以内的人最多,第三次距离第二次流动、第四次距离第三次流动的时间间隔多集中在1~3年,工作3年以上再流动的人数相对较少,表明农民工的工作时间越长再进行流动的可能性越小。

(2)流动方向

京津冀地区大部分农民工近10年来仍在区域内流动。在3次区域变动的流动人口中未流出该区域的比例均超过65%,首次流动流向南方的人数仅占有效样本总数的9.52%,第二和第三次流动流向南方的人数降到5%以下,南方流入城市主要集中在广州、浙江、海南、上海等发展速度较快的省份,除京津冀地区外北方流入城市主要集中在东北三省、山东和内蒙古。

京津冀地区农民工从事的行业主要集中在建筑业、制造业、餐饮业、零售批发业及服务业等以体力为主的行业。其中,建筑业吸纳的劳动力最多,占26.19%;从事餐饮业的农民工相对较少,仅占13.57%;其余3个行业占比相同。

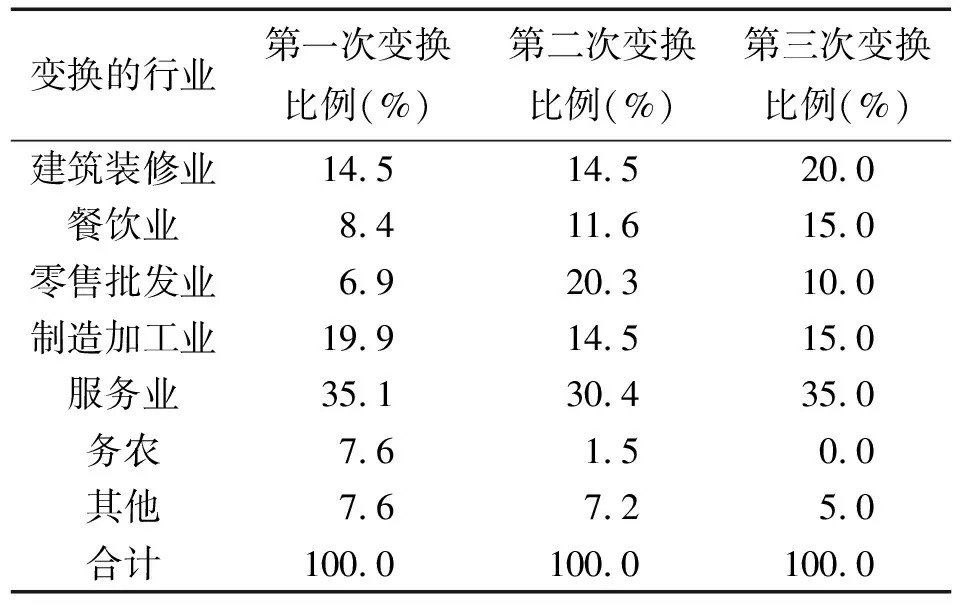

农民工行业流动的职业选择有较大的局限性,以水平横向的流动为主,低阶层向高阶层的向上流动较为困难。表1显示了3次流动的行业变换情况,其中转向服务行业的农民工人数最多,占比超过30%,服务业逐渐成为吸纳农民工的重要渠道。转向餐饮业的农民工占流动人口的比例呈现上涨趋势,从第一次流动的8.4%逐渐上涨到15%。建筑业和制造业也吸纳了较多的劳动力,依然是农民工从业的主体。

表1 京津冀地区农民工变换工作行业分布

(3)流动原因

京津冀地区农民工的流动原因有向发展型过渡的趋势。早期农民工外出务工是为了生存,经济利益是首要的考虑因素。近年来,农民工的流动原因逐渐开始向发展型过渡,在注重物质金钱的基础上开始追求更好的发展前景以及对自身的塑造。

在京津冀地区农民工区域流动的原因中,排在首位的是“想赚钱”,占比43.17%;家庭因素为第二大原因,占比12.57%,农民工在变换工作地点时会考虑到孩子的教育、对家人的照顾以及工作地点距离家乡的远近等家庭问题,部分农民工会选择跟随配偶或父母;除了这两大因素外,占比较多的原因为“寻求更好的环境和发展机会”和“开阔眼界充实自己”,分别为9.29%和6.01%。

在行业流动的原因中,京津冀地区农民工第一次行业流动原因中“想赚钱”的原因依然占比最高,为45.28%,“家庭因素”下降为7.55%。与区域流动不同的是,行业流动原因中多出了身体因素和自身能力因素,有7.55%的农民工由于工作太累或年纪太大导致身体承受不了而变换工作行业,6.6%的农民工选择了自己擅长的工作岗位。在行业变换问题上农民工也考虑了发展前景和自我实现的因素,分别占比9.43%和8.49%。可以看出,京津冀地区农民工在进行流动时考虑了更高层次的需求,而不仅仅是生存需求,而且随着流动经历的增加,在职业流动原因上表现出越来越理性的特点。

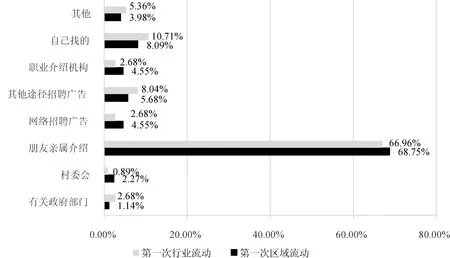

(4)流动途径

京津冀地区农民工的流动途径主要以自发性流动为主,有组织的流动比例较低。图1统计了第一次区域流动和行业流动的途径对比,两者在分布上相差较小。由于农民工获得就业信息的渠道少、对社会职业中介机构诚信的认同感较低,无论是进行区域流动还是行业流动都主要靠朋友亲属介绍,这主要是因为该种方式就业成本低且成功率高。京津冀地区农民工的流动方式过于单一,通过有关政府部门或村委会介绍进行流动的比例很低,在3%以下;通过职业机构介绍和招聘广告的流动途径占比也较低,且均低于农民工自己找工作的比例,说明农民工在流动过程中通过职业中介等市场化行为的程度不高,就业信息不完全,信息来源渠道较为单一。

图1 京津冀地区农民工第一次行业流动和区域流动途径分布

据调查,京津冀地区农民工自主性较强,区域流动和行业流动的决策大多数都是由自己决定的,区域流动和行业流动由农民工自己决策的比例分别为83%和75%。其次,家庭成员的意见也占了较大比重,两者分别为12%和17%。其后主导决策的是亲戚朋友、公司、其他。

2.京津冀地区农民工流动特征

(1)京津冀农民工流动阶层边界仍难以突破

京津冀地区农民工无论是区域流动还是行业流动都没能给他们带来工作阶层的实质性转变,农民工的流动仅限于在较低阶层内部水平流动与转移,他们从事的职业以体力劳动或半体力劳动为主,从事脑力劳动职业、管理层或企业老板的微乎其微,“向下容易向上难”的这种状况将使农民工的社会阶层固化日益严重。在代际继承明显的条件下,他们的第二代、第三代可能也无法摆脱这个较为封闭的阶层固化,农民工想要在城镇化进程中真正融入京津冀城市生活显得较为困难。

(2)京津冀地区农民工流动渠道单一

城镇人口往往可以通过多种途径来改变自己原有的生活方式和状况。例如可以通过接受高等教育来获得好的工作,通过家庭殷实的资产进行创业,甚至于通过婚姻来实现身份的转变。但是,农民工的受教育程度普遍较低,由于父辈的农民身份不可能获得较为丰厚的资产,社会歧视等问题也使得他们融入城市的可能性较低,加上政府部门的组织力度不够,农民工市场化程度不高,相关职业机构也未起到应有的作用,他们的流动只能依托以亲缘、地缘关系为基础建立起来的信息网络。

(3)京津冀地区农民工开始注重自身发展

关于流动原因,有近10%的农民工流动的原因是寻求更好的发展环境和充实自己,还有原因是为爱好和实现理想,这部分人与早期农民工相比有了比生存需求更高层次的发展需求,在进行职业选择时更加注重长远发展,关注将来是否有发展的机会,甚至把增长见识、开阔视野放在首位。在变换行业时,他们不再像早期农民工一样为了生计工作在不喜欢的岗位上,部分人会忠于自己的兴趣爱好和特长,选择从事自己感兴趣的行业。

三、京津冀地区农民工市场整合分析

市场整合理论主要是应用在商品市场中的,并在实践中不断地发展和完善。本文将市场整合的概念应用到农民工流动中来,主要考察与农民工流动相关的地区市场之间的整合。即某一个地区农民工工资变化对另一地区农民工工资变化的影响程度。从理论上讲,如果农民工流动无任何壁垒,在不同区域市场之间流动时,输入区的工资应该等于输出区的工资加上流动成本,因而,输出区的价格变化会引起输入区价格的同样方向和同等程度的变化,如此则称为这两个市场是完全整合的。农民工市场整合进一步分为长期市场整合和短期市场整合两种。长期整合指两个市场的工资之间存在长期的、稳定的联系,即使这种长期均衡关系很难在短期内被打破,但最终也会恢复到原来的均衡状态。短期整合指某一市场工资的变化,会立即在下一期引起另一市场上相关工资的变化,反映了市场之间工资传递的及时性和工资反应的敏感性。

农民工流动与其他高素质劳动力流动不同,具有较强的亲缘性、地缘性等特征,使市场整合与其充分流动之间不必然存在因果关系。但农民工流动与劳动力市场初级阶段特征较为接近,对其流动频率、方向、原因、途径的研究能够在一定程度上反映出农民工劳动力市场的发育状况、成熟度等,随着城镇化、市民化的推进,农民工自身素质的提高,农民工劳动力市场进一步与城镇劳动力市场融合、一体化市场整合是劳动力要素市场未来发展的趋势。基于工资的信息传导机制对市场整合进行研究具有良好的理论与实践基础,能够有效地刻画出京津冀地区农民工劳动力市场整合情况。

本文中京津冀地区农民工市场整合的研究主要包括:由于农民工一直在北京、天津和河北三地间流动,检验这种流动造成的农民工市场是否存在整合关系及整合关系类型(短期或长期整合);对存在整合关系的市场进行因果关系检验,判断农民工工资信息的传播方向,寻找中心市场,确定不同地区间工资传导规律;结合以上分析,具体测量中心市场和其他市场间整合程度的高低。

1.研究方法与数据来源

(1)研究方法

研究方法体现在整合关系的检验和整合程度的测量上。

①整合关系的检验

首先,在对北京、天津和河北3个地区农民工分行业工资水平时间序列进行平稳性检验(ADF检验)的基础上,采用Engle和Granger的两步法(EG检验)[27]对地区之间的整合关系进行检验。具体为:对两地区工资水平变量Xi和Xj的协整回归模型Xi=β0+β1Xj+ε进行最小二乘估计(OLS)得到残差序列εt,对其进行ADF检验,如果其不是平稳序列,则两地区市场间不存在长期整合关系;反之,则存在长期整合关系。

进一步地对误差修正模型(ECM)进行检验,判断市场间是否存在短期整合关系,进而判断市场之间的因果关系;再结合市场特点及其他因素判断中心市场及市场间的工资传导规律。

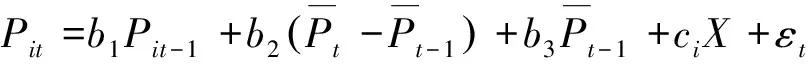

②整合程度的测量

(2)数据来源及说明

本研究中行业范围是指那些就业人员主要为农民工的行业,这些行业也是农民工的主要就业行业,包括制造业、建筑业、采矿业、批发零售贸易业、住宿餐饮业和低端居民服务业。本研究拟用历年各地区分行业(农民工主要就业行业)城镇单位就业人员平均劳动报酬和平均人数(其中平均劳动报酬可从历年《中国劳动统计年鉴》直接获得,平均人数用劳动报酬总额除以平均劳动报酬计算获得)来近似代替,在没有其他直接相关数据的前提下,具有其科学合理性。估计过程中利用Eviews6.0对时间和行业混合所形成的面板数据进行模型估计与检验,京津冀地区数据区间为1996~2016年。除特殊说明外,模型所使用的数据均来自Wind资讯数据库或作者据其加工所得。

2.实证模型分析

(1)实证模型构建

京津冀农民工地区工资差异的面板协整模型(下称“工资差异模型”)设定为:

LOGDQAit=β0+β1LOGDQBit+εt

LOGDQAit(或LOGDQBit)表示A(或B)地区t时期i行业就业农民工工资水平的对数,以此衡量农民工工资水平,文中分别用B、T、H表示北京、天津和河北;β0为截距项;斜率系数β1反映B地区间农民工工资的相对变化而导致A地区农民工工资的相对变化;εt为残差项。

对模型变量的有关说明:

①农民工地区工资水平(DQ):模型中用历年京津冀各地区分行业(农民工主要就业行业)城镇单位就业人员平均劳动报酬近似代替。某地区该指标值越大,说明该地区吸引力越强,工资水平越高;反之,指标值越小,吸引力越弱,工资水平越低。

②根据经验判断,农民工工资的传导方向应该是北京与天津和河北相比,北京作为主导;天津与河北相比,天津作为主导。因此,京津冀地区两两进行协整关系检验时,共有3个面板协整模型:在北京与河北或天津检验时,方程左边为河北或天津工资对数序列,右边为北京工资对数序列;在天津与河北检验时,方程左边为河北工资对数序列,右边为天津工资对数序列。形成的3个模型为:

LOGDQHit=β0+β1LOGDQBit+εt

(1)

LOGDQTit=β0+β1LOGDQBit+εt

(2)

LOGDQHit=β0+β1LOGDQTit+εt

(3)

(2)模型估计、检验与结果分析

根据前述方法,本部分模型估计步骤、检验及结果分析如下:

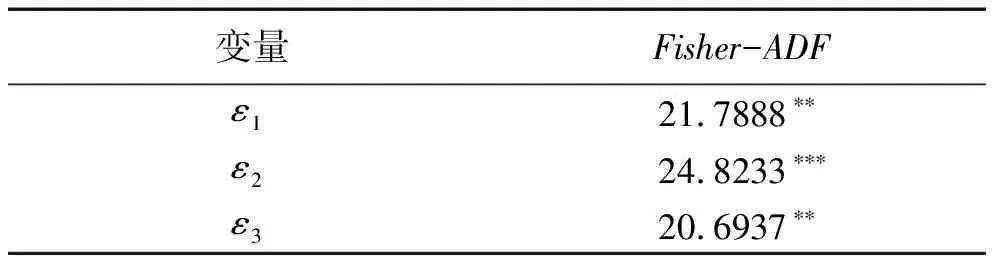

①变量平稳性检验

对变量LOGDQ的各自形成的面板数据分别进行平稳性检验,判定各变量的平稳性。在平稳性的检验方法中,面板单位根检验在时间序列单位根检验理论的基础上进行了延续和发展。我们采用目前面板单位根检验最常用的Fisher-ADF检验方法。检验结果见表2。

表2 面板数据的平稳性检验

根据以上检验结果,我们可以判定变量LOGDQBit、LOGDQTit和LOGDQHit均为一阶单整序列,三者之间均可以进行协整关系检验。

②协整关系检验

本文采用Engle和Granger的两步法(EG检验)对变量间的协整关系进行检验[27]。

第一步:对协整回归模型LOGDQAit=β0+β1LOGDQBit+εt,进行最小二乘估计(OLS),可以得到残差序列εt和各变量估计系数。

第二步:对得到的εt进行平稳性检验,检验方法同上述面板数据平稳性检验方法。如果其不是平稳序列,则农民工工资在A地区和B地区之间不存在长期协整关系;反之,则存在长期协整关系,即二者的线性组合存在一种长期稳定的均衡关系。按照模型(1)(2)(3)分别对京津冀3个地区进行两两协整关系检验,具体结果见表3。

根据表3,我们可以综合判定残差εt序列均为0阶单整序列,满足平稳性要求。这表明京津冀农民工工资地区之间存在长期协整关系,此长期协整关系可以分别表述为:

表3 京津冀地区残差序列εt平稳性检验

LOGDQHit=-0.6525+1.0076LOGDQBit

LOGDQTit=1.2256+0.8682LOGDQBit

LOGDQHit=-1.7090+1.1254LOGDQBit

我们从模型结果可以看出,3个模型拟合效果均较为理想。

③因果关系检验

为进一步说明变量之间的因果关系,本文建立面板数据误差修正模型,用以判断京津冀3个地区之间的工资变化因果关系。面板数据误差修正模型(ECM)(以模型(1)为例)如下:

ΔLOGDQHit=αΔLOGDQBit+λecm+εt

其中,ecm为误差修正项(ecm=ΔLOGDQHit-1-γΔLOGDQBit-1-δ)。该模型表明:LOGDQHit的短期波动ΔLOGDQHit由解释变量的短期波动ΔLOGDQBit和误差修正项共同决定。理论上,如果虚拟假设α=λ= 0成立,则不存在地区B到地区H的因果关系;反之,若不成立,则存在地区B到地区H的因果关系。

对上述模型进行变换,模型两边分别加上LOGDQHit-1,并将ecm代入,整理可得到:

LOGDQHit=-λδ+αLOGDQBit+(λ+1)LOGDQHit-1-(α+λγ)LOGDQBit+μt

令:μ0=-λδ,μ1=α,μ2=λ+1,μ3=-(α+λγ)

则模型进一步变为:

LOGDQHit=μ0+μ1LOGDQBit+μ2LOGDQHit-1+μ3LOGDQBit+μt

其中:

因此,我们可以通过估计对变换得到的模型各系数μ0、μ1、μ2、μ3,再计算得到ECM模型的各项系数。通过以上方法,分别建立3个地区之间的ECM模型估计,结果见表4。

表4 京津冀三地区间ECM模型估计结果

以上模型结果显示:3个模型的拟合效果都比较理想,在以各省(市)工资水平对数为因变量的误差修正模型中,误差修正项回归系数均为负,说明北京农民工工资水平分别对河北和天津农民工工资水平、天津农民工工资水平对河北农民工工资水平在长期内具有显著的格兰杰因果关系;同时误差修正机制存在,当期作为因变量地区的工资水平受前期误差修正项的反向影响,3个ECM模型解释分别如下:

对第一个模型,如前期河北农民工工资超过受同期北京农民工工资影响的均衡水平,则本期河北农民工工资会向均衡水平调整,调整力度为5.65%。另外,北京农民工工资的一阶差分的滞后项系数为0.2767,表明短期内北京农民工工资是河北农民工工资的格兰杰成因,在其他条件不变的前提下,北京农民工工资每增加1%,河北农民工工资相应增加约27.67%。

对第二个模型,如前期天津农民工工资超过受同期北京农民工工资影响的均衡水平,则本期天津农民工工资会向均衡水平调整,调整力度为32.57%。另外,北京农民工工资的一阶差分的滞后项系数为0.3487,表明短期内北京农民工工资是天津农民工工资的格兰杰成因,在其他条件不变的前提下,北京农民工工资每增加1%,天津农民工工资相应增加约34.87%。

对第三个模型,如前期河北农民工工资超过受同期天津农民工工资影响的均衡水平,则本期河北农民工工资会向均衡水平调整,调整力度为54.53%。另外,天津农民工工资的一阶差分的滞后项系数为0.3116,表明短期内天津农民工工资是河北农民工工资的格兰杰成因,在其他条件不变的前提下,天津农民工工资每增加1%,河北农民工工资相应增加约31.16%。

④整合程度的测量

根据上文分析可知,北京为京津冀三地间的中心市场,而天津为津冀两地间的中心市场。根据对市场整合程度测量的市场联系指数法(IMC指数法)对京津冀地区间农民工市场整合程度进行测量。分别得到IMC1= 15.3867(表示河北和北京农民工市场整合程度的市场联系指数)、IMC2= 2.6009(表示天津和北京农民工市场整合程度的市场联系指数)、IMC3= 10.7469(表示河北和天津农民工市场整合程度的市场联系指数)。

根据以上结果,我们可以知道,京津冀三地之间农民工市场整合程度相对较高。其中,天津与北京农民工市场的整合程度最高,市场一体化程度较高;整合程度排第二的是河北和天津农民工市场;河北与北京农民工市场整合程度在京津冀地区相对最低。

四、结论与政策建议

1.研究结论

(1)总体上看,京津冀地区农民工的区域和行业流动均较为稳定。超过65%的农民工主要在京津冀地区内部流动,服务业逐渐成为吸纳农民工的重要渠道,但京津冀地区农民工的职业选择有较大的局限性,仅限于在较低阶层内部水平流动与转移,低阶层向高阶层的向上流动较为困难,社会阶层固化较为严重,较难真正融入城市生活。农民工的流动以自发性为主,通过职业中介等市场化行为的程度不高,多依托以亲缘、地缘关系为基础建立起来的社会网络,但也开始将个人未来发展作为流动的考虑因素之一。

在国家倡导大力发展服务业的背景下,以北京和天津两个直辖市为核心的京津冀城市群的服务业得到较大发展,吸引了大量农民工就业,由于工作机会相对充足,他们主要在区域内流动就业,这很好地解释了京津冀地区农民工在本区域流动就业,而且服务业是他们就业的重要渠道。但农民工群体作为非正规劳动力市场的主要就业力量,教育程度总体偏低,以亲朋好友等亲缘和地缘关系介绍工作为主,他们主要在劳动密集型行业就业(在服务业就业也主要是提供体力劳动为主的服务业),在这些行业内部自由流动,这也导致了他们很难进入城市正规劳动力市场就业,形成了阶层固化,与城市正规劳动力市场之间存在较为严重的市场分割。

(2)本文建立的京津冀农民工地区工资差异的面板协整模型表明,京津冀三地相互之间均存在长期和短期整合关系,误差修正模型则进一步说明了北京为京津冀三地间的中心市场,而天津为津冀两地间的中心市场。短期中,作为因变量地区的工资水平如果超过受另外地区农民工工资水平的影响,则下期会向均衡水平调整。另外,计算的三地相互之间的市场联系指数则表明京津冀三地农民工市场整合程度较高。其中,天津与北京农民工市场的整合程度最高,向一体化靠近;河北和天津农民工市场整合程度次之;河北与北京农民工市场整合程度相对最低。

这与实际情况和已有文献给出的结论基本一致。北京市首先废除了农民工管理条例(如2005年北京市人大常委会首先废除了《北京市外地来京务工经商人员管理条例》等),并进一步强化了为农民工服务的理念,因此,北京地区对农民工吸引力最大,成为农民工在京津冀地区流动就业的中心市场。天津对农民工相关政策也做了调整,成为对农民工有较大吸引力的就业地区。相对来说,河北对农民工的吸引力要弱于两大直辖市。另外,从整合程度来说,由于北京和天津第二产业和第三产业均相对较发达,产业结构相近,两地之间几乎零距离,农民工市场的变化也会迅速传递,整合程度最高,而河北主要以第一产业为主,与北京差异较大,整合程度相对最低。

2.政策建议

未来,京津冀地区劳动力市场应该更加开放,区域协调能力应该更强,劳动力流动应该更加方便,市场整合程度的提高导致向一体化方向发展。随着京津冀地区的工业化、城镇化加快发展,大量农民工在地区之间流动就业的现象将存在很长一段时间。结合本文结论及农民工自身的具体情况,提出如下政策建议:

(1)发展城市服务业,促进农民工充分流动

加强京津冀三地服务业的发展,进一步吸收农民工就业,严格落实最低工资制度,为农民工提供相对稳定的就业环境和条件,促进农民工充分流动,提高农民工人力资源的使用效率。

京津冀地区在城市群功能定位上,以北京作为中国的“政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心”为基础,因地制宜发展服务业,与“珠三角”城市群打造制造业高地的定位不同。而服务业是京津冀地区农民工最主要的就业行业,未来对区域内城市服务业的升级、优化,有利于农民工职业素养的提升及职业生涯的长远发展,稳定、规范、先进的服务业态与管理体系建设是必要的。

(2)加强农民工培训,建设就业智慧AI系统

加强农民工培训,包括:建立京津冀各地区政府、用人单位和个人共同承担,以及社会力量捐助的多元化投入机制解决培训经费问题;突出职业和工作技能等的培训,利用相关科研院所、技术推广组织、中等职业学校、职业技术推广中心和培训中心等解决培训载体问题,提升农民工个人能力,促进他们技能的专业化和标准化,这有利于打破阶层固化,打通上升通道。同时,培训内容要尽可能做到与岗位需要挂钩,可采用与用工单位签订合同定向培训的办法,还需要加强文化知识、社交能力和计算机等方面的培训,进一步提高农民工个人素质。

同时,为促进农民工就业的市场化,鼓励京津冀地方政府相关部门牵头,建设农民工就业智慧AI系统(就业平台),将京津冀的农民工资源和企业资源有效纳入系统,联合大型中介组织、劳动力输出机构,通过大数据分析识别功能,自助匹配相应用人企业和农民工劳动信息数据,提供备选方案,实现就业网络化、科技化,拓宽农民工就业渠道。

(3)增加京津冀三地间农民工市场整合程度,提高农民工市场效率

加强京津冀三地政策体系的系统性和一致性,在制定政策的导向上突出农民工的“服务”功能,提高对农民工服务的精细化和科学化水平。同时,加强“管理”职能,定期发布就业市场相关信息,引导农民工在京津冀地区有序流动,达到劳动力资源最优配置。尤其在农民工市场整合差距较大的河北省,需要在软硬环境方面加大投入力度,通过新的增长点如雄安新区及省会城市石家庄等主要城市升级改造、繁荣创新,形成对农民工的吸引力和竞争力。打通三地之间的政策衔接,侧重对农民工本人社保和医疗等政策的打通和福利的改善,促进三地区之间工资趋同(扣除生活成本),进一步增加京津冀地区农民工市场的整合程度,提高农民工市场效率。

在京津冀协同发展过程中,既要注重一体化发展,又要根据现实基础有一定的分工、形成相对特色。进一步延伸产业链,促进产业升级迭代。北京市作为龙头,在创新和标准化方面发挥核心作用;天津市依托交通便利,可作为物质与要素集散中心;河北省有广泛的县域基础,有利于培育新的增长点。在区域发展中,农民工发挥着不可或缺的基础作用,逐步实现京津冀地区基础设施与就业、保障等制度环境的协同。

随着京津冀协同发展战略的推进以及京津冀地区城市改革的进一步加快,为充分发挥人口资源优势,提高人力资源利用效率,城市对外来人口管理相关政策会进一步完善,管理水平会进一步提高,从而为农民工流动与市场整合提供更好的制度和市场环境,使农民工成为促进京津冀地区城市经济社会快速发展的重要力量。