文艺百家工程文艺讲坛

“文艺百家”工程·文艺讲坛是大型艺术类公益讲坛,讲坛邀请省内、国内知名文艺家,每月举办一次,本着“不厚名家,不薄新人”的原则,通过打造文艺的百花园,推出优秀文艺作品,优秀文艺人才,同时为文艺工作者以及文艺爱好者提供丰富的精神食粮,加强艺术教育,为人民群众搭建一个与艺术零距离接触、面对面交流的桥梁。

春节文化的精神内涵及其传承发展

常用笔名李鉴踪,研究馆员。1964年出生于重庆长寿,1985年毕业于西南师范大学中文系,曾就职于四川省文联。中国民间文艺家协会会员,中国民俗学会会员,四川省民俗学会常务理事,四川省民间文艺家协会副主席,《中国民间文学大系·故事·四川卷》执行主编。

长期致力于传统文化和民俗文化研究,先后在《光明日报》《世界宗教研究》《文艺报》《民俗曲艺》(台湾)等报刊发表过《红楼梦的神话楔子及其作用》《古镇保护与开发的博弈学思考》《绵竹年画生长、发育的文化土壤》《羌族的配偶神信仰刍议》《我们为什么喝茶》等学术论文50余篇;出版过《姻缘·良缘·孽缘一一中国民间婚恋习俗》《情趣盎然的交际礼仪》《末世情怀>等学术著作和文化读物多部;策划、主编过《中国民俗文化系列》《世界民俗文化系列》《往事如烟怀旧诗文系列》等丛书多套。

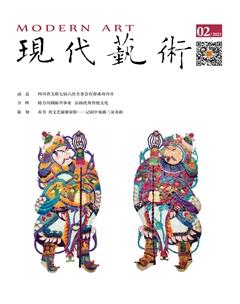

2021年1月20日15时,由四川省文学艺术界联合会指导,《现代艺术》杂志社主办,四川省民间文艺家协会协办的“文艺百家”工程·文艺讲坛2021年第2期(总第38期)民间文艺专场在《现代艺术》杂志社网络直播间开讲。“过來腊八就是年”,时值腊八节,我们特比恩邀请到中国民间文艺家协会会员,四川省民间文艺家协会副主席,《中国民间文学大系·故事·四川卷》执行主编李建中老师为我们分享主题为《春节文化的精神内涵及其传承发展》的精彩讲坛!

李老师就“春节”这一主题,为我们深入浅出、生动有趣地讲解了这一节日背后所蕴含的精神文化内涵。我们国家有许多传统节日,古话说:“百节年为首”,“年”也就是“春节”,是中华民族最古老、最盛大、最隆重、最具全员性和人文意义的第一大节日。李老师向我们解释到,其实“春节”这个名字才出现一百来年,在古代常用“新春”“新年”“元旦”“元日”“大年”“过年”等称呼。当我们国家逐渐改用阳历后,人们为了区分阴历与阳历的一月一日,便把阴历一月一日这个紧邻“立春”的节日改称为“春节”,同时将原来称呼阴历新年的“元旦”这个名字送给了阳历的一月一日。

李老师还将春节文化的精神内涵归纳为:一颗感恩之心,一种团圆之乐,一个希望之梦。李老师谈到,春节就是一场感恩的仪式,人们通过祭神祭祖,感恩天地馈赠,感谢祖先保佑;团圆是春节文化的核心内涵,回家过年,是许多人一年到头的最大心愿;待到春节到来时,意味着春天也到了,新一轮的播种季即将开始,新一轮的收割季也丰收在望。贴春联、挂年画、挂灯笼、贴窗花、贴福字等习俗,除了增添节日气氛外,更饱含着人们对新一年的希望、憧憬和梦想。

李老师还对当下春节气氛的淡化现象提出了自己的看法,在古代宗法社会,广大民众确实有着“合家团圆”的强烈需求。但是,在工业化、城镇化高速推进的今天,“漂”在外地的青年人和各种劳动者,平时不再处于如家庭亲情般的强关系中,让他们在春节时脱离习惯的社交圈,回到家乡与几乎完全陌生的宗族成员经营关系,是有些不情愿的。基于此,李老师发出号召:传统的春节活动有必要在传承发展中革故鼎新,适应当下年轻人的社交需求。

李老师还特意介绍了全国各地许多富有特色的春节活动,例如“游百病”“秦淮灯会”“拉保保”等,通过李老师讲解,观众充分了解了我国传统节日“春节”的文化风俗、精神内涵,感受到了我国传统文化的深厚魅力。