循环肿瘤DNA在脑胶质瘤中的研究进展

孙新新 综述 顾明亮 审校

癌症的基因组特征对于早期诊断、选择治疗和预后评估至关重要。目前,癌症的治疗已由基于“统一方案”的指导逐步转向“个性化治疗”的新范式,即根据特定的生物分子标记物为每位患者“量体裁衣”制定最优化的治疗方案。传统上,通过外科手术或组织活检可获得用于肿瘤基因组分析的DNA。然而,此方法获得的仅是肿瘤在特定时间和空间的有限信息,无法反映其随时间变化的动态演化和异质性[1]。近年来,液体活检作为体外诊断的一个分支,在脑胶质瘤的诊断和监测方面得到广泛应用[2-3]。液体活检是指通过检测血液、尿液和脑脊液(cerebrospinal fluid,CSF)等体液中的循环肿瘤细胞(circulating tumor cells,CTCs)、循环肿瘤DNA(circulating tumor DNA,ctDNA)、循环肿瘤RNA(circulating tumor RNA,ctRNA)、microRNA、蛋白质和微囊(如外泌体),对肿瘤等疾病做出诊断[4]。该方法通过对生物体液中的肿瘤细胞或核苷酸实时取样,为肿瘤监测提供一种侵袭性小、克服重复采样限制和方便快捷的检测手段。本文就脑胶质瘤分子标志物、ctDNA检测方法和研究进展进行综述。

1 脑胶质瘤的分子标志物

脑胶质瘤是中枢神经系统中最常见的恶性肿瘤,占中枢神经系统恶性肿瘤的80%,在神经系统肿瘤中约占27%,5年死亡率在肿瘤死因顺位中居第3位,仅次于胰腺癌和肺癌[5]。2016年世界卫生组织(WHO)对脑胶质瘤的分类进行了重大更新,在组织学诊断基础上附加了一些分子病理学特征。分子生物学标志物对确定分子亚型和进行个体化治疗及临床预后判断具有重要意义[6]。

70%~80%的低级别脑胶质瘤和大多数继发性胶质母细胞瘤(glioblastoma,GBM)发生IDH 突变。IDH1/2 突变后酶活性发生改变,将α-酮戊二酸(αketoglutaricacid,α-KG)还原成羟戊二酸[R(2)-2-hydroxyglutarate,2-HG],导致2-HG 累积。2-HG 的过量产生抑制组蛋白和DNA 去甲基酶活性,导致组蛋白和DNA高甲基化,引起表观遗传调控的异常,进而阻碍细胞分化。高浓度的2-HG 也通过抑制脯氨酰羟化酶而避免低氧诱导因子降解,促进细胞对缺氧环境的适应性,进而促进肿瘤的生长[7]。IDH基因突变时常伴随1p/19q 联合缺失,具有该联合缺失的患者预后良好,对PCV(丙卡嗪、洛莫司汀、长春新碱)和替莫唑胺(temozolomide,TMZ)的应答均有改善,因此其为化疗反应的一个标志物,但这种联合缺失导致的化学敏感性机制仍不清楚[8-9]。MGMT 编码一种DNA 错配修复蛋白,该蛋白将肿瘤细胞鸟嘌呤O6位点的甲基转移至自身的半胱氨酸残基上,修复受损的鸟嘌呤核苷酸,而MGMT 启动子特异性CpG 位点的甲基化使MGMT 基因沉默,导致DNA 烷基化修复无效,增强对烷基化疗药物(如TMZ 和洛莫司汀等)的应答[10-11]。MGMT 启动子甲基化可将使用烷基药物治疗患者的无进展生存期和总生存期延长,因此MGMT 启动子的甲基化水平可以作为一种预后标志物[10]。EGFR编码酪氨酸激酶,在GBM患者中较为活跃或过度表达,50%~60%的GBM患者出现EGFR过度表达,30%的GBM 患者EGFRvⅢ发生突变,EGFR过度表达可导致一些对肿瘤形成至关重要的信号通路的激活,如MPAK和PI3K/AKT,促进肿瘤的生长[12]。

肿瘤细胞通过重新激活端粒酶或端粒选择性延长来维持其端粒长度。在脑胶质瘤中,TERT启动子突变导致端粒酶活性增加[13]。在90%的IDH突变型和1p/19q联合缺失的少突胶质细胞瘤及80%的IDH野生型GBM中检测到TERT启动子突变[14]。ATRX基因编码的染色质重构蛋白H3.3是整合至端粒中所需要的染色质重构复合物的核心成分,ATRX突变与端粒选择性延长关系密切相关[15]。弥漫性中线胶质瘤(diffuse midline gliomas,DMG)是一种恶性程度极高的丘脑或脑干胶质瘤,通常发生于儿童,不能完全切除,临床预后极差[16]。HIST1H3和H3F3A基因编码的H3.1K27M和H3.3K27M变异是DMG 最常见的变异,其次是H3F3A 基因编码的H3.3G34V/R变异[17]。H3变异抑制多梳抑制复合物活性,导致H3在K27位点的三甲基化下降以及肿瘤抑制因子(如p16INK4a)的表观遗传异常[18]。

上述分子标志物明显影响脑胶质瘤的增殖、转移和侵袭等,进而促进脑胶质瘤的发生和发展,通过对分子标志物的研究不仅有助于进一步全面了解胶质瘤的分子生物学特征,更有利于对脑胶质瘤的精准治疗,对临床应用具有深远的意义。

2 ctDNA概述

2.1 ctDNA简介

细胞游离DNA(cell free DNA,cfDNA)是由坏死或凋亡细胞释放的短片段(通常为130~180 bp)双链DNA,存在于血液和其他体液中[19]。ctDNA由肿瘤细胞通过凋亡、坏死或直接分泌的方式释放进入循环系统,也可能由CTC、转移灶的肿瘤细胞释放至循环系统,其携带的分子遗传学改变与肿瘤细胞具有高度一致性[20]。ctDNA占cfDNA很小的比例,该比例根据疾病负担、部位和肿瘤生物特征(包括组织学、血管化、增殖和凋亡率)而变化[21]。ctDNA 的半衰期相对较短(小于2 h),利用ctDNA 分析实时监测肿瘤反应成为可能[4]。ctDNA不仅易于识别,而且能实时反映肿瘤负荷和最新动态信息。ctDNA 的应用包括分子诊断、检测肿瘤反应、发现微小残留病灶复发、跟踪复发时纵向基因组演(进)化、指导患者靶向治疗、发现耐药基因等[22]。

2.2 ctDNA检测方法

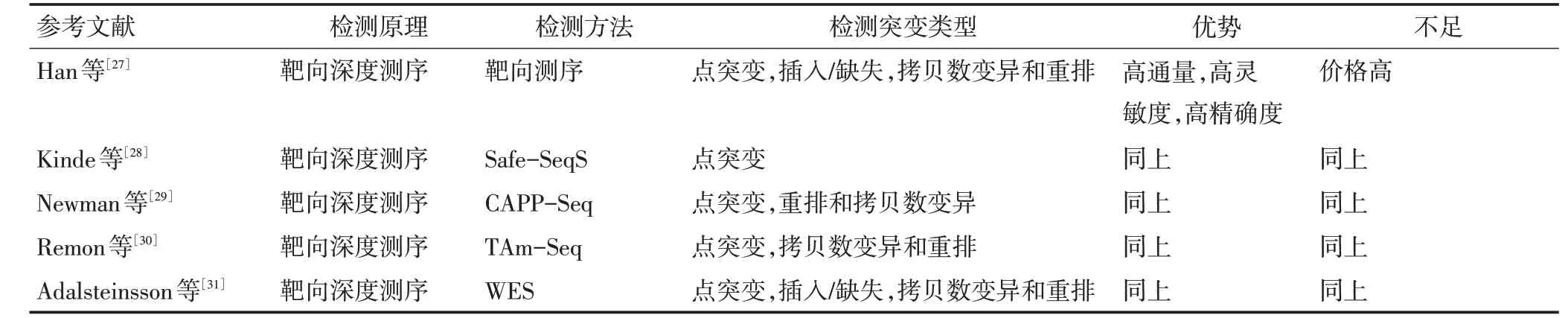

在循环系统中ctDNA的数量极少,仅占cfDNA的0.01%~1%,因此ctDNA检测极具挑战性,技术要求灵敏度高。近年来ctDNA的检测策略日趋成熟和完善,根据所依赖的技术平台,ctDNA检测方法大致可以分为PCR的技术方法与基于二代测序(next generation sequencing,NGS)的技术方法。这两类技术包括基于PCR(PCRbased)技术、数字PCR以及靶向深度测序3个方面,常用的研究方法见表1。

表1 ctDNA检测常用的检测方法

表1 ctDNA检测常用的检测方法(续表1)

3 脑胶质瘤与ctDNA

肿瘤的基因组特征对于肿瘤的早期诊断和治疗至关重要。因脑胶质瘤的浸润特征及其敏感的神经解剖学位置,手术风险较高,患者及家属多不能接受多次手术或开放活检,在临床上应用限制性较大[32]。取样的限制和侵入性危害,通过单一位置的组织无法捕获瘤内异质性,因此传统的活检方法具有较大的局限性。肿瘤切除或活检通常是在诊断或复发时进行,而不能在整个疾病过程和治疗过程中随时实施,对肿瘤的纵向监测和评估也是一个挑战[33]。而ctDNA检测可通过循环系统采集样本,无需手术或开放活检,创伤性较小、允许重复采样,并可反映肿瘤发生发展过程的时空异质性,因此ctDNA检测是可靠的脑胶质瘤液体活检策略。与其他实体肿瘤相比,由于血脑屏障限制了ctDNA进入循环系统的运输,大幅降低患者血液中ctDNA浓度,利用液体活检诊断和监测中枢神经系统肿瘤的病情变化依然具有挑战性[34]。CSF可以与中枢神经系统肿瘤细胞密切接触,并携带肿瘤所释放的细胞或者核酸,其液体活检相对于传统活检而言,更适合进行中枢神经系统肿瘤的诊治[35]。目前ctDNA检测已经应用于多项脑胶质瘤研究。

3.1 ctDNA在脑胶质瘤患者早期诊断中的应用

由于组织活检受限于肿瘤的可及性和肿瘤细胞的异质性,ctDNA检测对于肿瘤的早期诊断和治疗具有重要意义。Huang等[3]通过Sanger测序和巢式PCR分析了11例儿童脑瘤患者CSF ctDNA的H3F3A和HIST1H3B突变情况,发现6例DMG患者中的4例发生H3.3K27M变异,1例幕上胶质母细胞瘤患者的ctDNA发生H3.3G34V变异。利用配对的肿瘤组织标本进行Sanger测序或免疫组织化学验证,发现ctDNA H3.3在DMG患者中的检测具有100%的特异性和87.5%的灵敏度,该研究表明对于DMG患者可以考虑收集CSF,分析ctDNA H3.3的突变情况用于诊断,并有可能在不需要肿瘤组织的情况下进行分子分型,以开展分子导向的癌症治疗。Martínez-Ricarte等[32]通过靶向全外显子测序和ddPCR技术分析了20个弥漫性胶质细胞瘤患者CSF ctDNA的7个基因(IDH1、IDH2、TP53、ATRX、TERTp、H3F3A和HIST1H3B)的突变情况,将弥漫性胶质瘤分为IDH野生型GBM、IDH突变型GBM/弥漫性星形细胞瘤、少突胶质细胞瘤和弥漫性中线胶质瘤4个亚型。禹金良等[36]利用NGS方法分析了12例脑胶质瘤患者的CSF标本和肿瘤间质液标本的ctDNA,发现TP53、EGFR或SETD2基因突变,分子水平较影像学发现复发时间平均提前2.9个月,同时多个突变基因匹配到靶向潜在获益药物或潜在耐药药物。Piccioni等[37]利用NGS Panel分析了370例星形胶质细胞瘤和少突胶质细胞瘤的ctDNA,发现ctDNA突变频率随着胶质瘤级别的增加而增加,其中Ⅰ级20%、Ⅱ级28%、Ⅲ级40%和Ⅳ级55%,表明对于低级别肿瘤ctDNA的改变仅在较少部分患者中发现,因此单纯的ctDNA分析可能不足以有效诊断肿瘤的早期阶段,需要与影像技术相结合。

3.2 ctDNA可作为肿瘤突变负荷的指标

ctDNA变化有助于判断肿瘤负荷,Mattos-Arruda等[38]对CSF中的ctDNA数量是否会随着时间而变化展开研究,进而通过这种变化了解脑肿瘤的进展。其研究中收集6例GBM、转移性乳腺癌和肺癌脑转移患者治疗前、治疗期间、病情进展或尸检时的CSF和血浆样本,发现所有CSF ctDNA的等位基因突变频率(mutant allelic frequency,MAF)均高于血浆,并且CSF ctDNA的MAF随着手术切除和(或)系统治疗而降低,随着肿瘤的恶化而升高。MAFs随着时间的变化,与脑肿瘤负荷的变化趋势相同。Panditharatna等[2]收集了48例儿童DMG患者治疗前以及治疗期间每次MRI检查时的血液标本和治疗前、治疗期间或尸检时的CSF样本,在88%患者的血浆和CSF ctDNA中检测到了H3K27M变异。对其中14例儿童弥漫性内生型桥脑胶质瘤患者在放疗前后进行了血浆ctDNA含量监测,发现血浆ctDNA H3K27M的MAF减少≥50%与MRI测定的肿瘤体积减少≥10%之间存在75%的一致性,表明放疗后肿瘤负荷显著下降。可见,CSF和血浆ctDNA可作为肿瘤突变负荷检测的指标。

3.3 ctDNA可作为对疗效实时监测的指标

ctDNA检测可用于监测化疗、放疗等治疗手段的治疗反应效果。Pentsova 等[39]利用MSK-IMPACT 技术分别在63%的实体瘤脑转移患者和50%的原发性中枢神经系统肿瘤患者中检测到相关基因突变,在33%接受靶向治疗的实体瘤脑转移患者的CSF ctDNA 中检测到多种耐药突变,如EGFR T790M、KRAS G12A等。其中1例肺癌脑转移患者在治疗前的肺癌组织检测到EGFR L858R突变,厄洛替尼治疗44个月后出现脑转移病情进展,在CSF ctDNA 中检测到KRAS G12A突变,该突变是EGFR TKI抑制剂的耐药突变。激酶抑制剂在中枢神经系统的耐药机制尚不明确,普遍认为是药物渗透不足引起的。对于小部分中枢神经系统获得性激酶抑制剂耐药的患者可以增加药物剂量或鞘内给药,以克服药物渗入中枢神经系统的减少。Miller 等[40]发现1 例GBM 患者的原始肿瘤DNA 存在高水平的EGFR 扩增和EGFR 错义突变,而RT/TMZ 治疗6 个月病情进展,随后TMZ/BEV(bevacizumab)治疗12 个月复发时收集CSF,分析发现CSF ctDNA出现PDGFRA的突变,未发现原来的GBM 中EGFR 突变;另1 例GBM 患者最初的肿瘤DNA发生PIK3CA(E545K)突变,而TMZ治疗18个月病情进展时的肿瘤组织活检显示MET和PDGFRA突变,随后BEV联合辅助治疗9个月的CSF ctDNA保留MET 突变并获得MYC 突变而未发现PDGFRA 突变。随着肿瘤组织和脑脊液收集时间间隔的增加,基因图谱的差异更大,特别是EGFR 通路,这遵循了一种趋同进化的模式,后续采集的样本显示了同一基因或相关信号通路中的其他基因突变,可能导致耐药性的产生。综上所述,ctDNA可以作为一种评估肿瘤治疗反应的有效方法,用于监测肿瘤进展和治疗效果。

3.4 ctDNA分析有利于反映肿瘤细胞的异质性

组织活检可能仅代表被切除部分的肿瘤特征。ctDNA来源于不同部位的肿瘤细胞,ctDNA可以更全面反映肿瘤基因图谱,再现肿瘤细胞空间和时间异质性[1]。Pan等[41]设计了针对脑肿瘤Panel,对脑干胶质瘤患者CSF 中的ctDNA 进行捕获后的深度测序,97.3%CSF ctDNA中检测出肿瘤组织的至少1个突变信息,其中CSF和肿瘤组织突变信息有50%以上的重复一致性达91.9%,完全一致的比例高达83%。CSF ctDNA具有极高的检测灵敏度,6.4%患者的CSF ctDNA 中发现了肿瘤组织DNA 无法检出的突变,如NF1、KIT 和EGFR 突变。Zhao 等[42]比较分析了17 例脑胶质瘤患者的肿瘤组织DNA和CSF ctDNA 的基因变异,研究发现两者的基因变异具有高度一致性,而且发现了16 个仅存在于CSF ctDNA 的基因突变,如ATM、MLH1、SMARCB1、NRAS、CDH1、CDKN2A 等。CSF ctDNA可以克服单一位点取材的局限性,可更加全面地反映肿瘤细胞的异质性。

4 结语

ctDNA作为一种操作简单、侵害性小和易于动态监测的肿瘤标志物已越来越多地应用于临床,在脑胶质瘤早期诊断、监测治疗反应、发现早期复发和跟踪复发时的纵向基因组演(进)化以及指导患者靶向治疗有着巨大的应用潜力。但DNA 含量少,对检测方法的敏感性和特异性要求高,同时ctDNA检测缺少统一的标准。此外,目前大多数队列研究采用的是回顾性设计,缺少大样本、前瞻性临床研究数据支持,限制了其在临床的广泛应用。将来随着技术方法的不断改进创新,临床研究的不断深入,ctDNA 有望广泛应用于脑胶质瘤的临床诊疗。