基于连续无有效降水日数的吉林省干旱灾害识别与检验

曲美慧 涂 钢 冯喜媛

(1.吉林省气象科学研究所,吉林长春 130062;2.长白山气象与气候变化吉林省重点实验室,吉林长春 130062)

1 引言

吉林省因独特的地理位置和气候条件成为我国重要的商品粮基地。 干旱是其主要气象灾害之一, 严重旱灾常造成水资源的严重缺乏、 草原退化、土地沙化和农作物大幅度减产,对国民经济特别是粮食安全影响极大[1]。 据民政部门灾害统计,吉林省10 年平均旱灾成灾面积占总成灾面积的35%, 近40 年数据显示旱灾面积超过10 万公顷的有34 年,给吉林省粮食产量、农业经济造成严重影响。 有研究表明如果对干旱灾害不予以重视和有效应对,到2030 年中国东北地区农民的农业收入将会损失50%以上[2]。 因此对干旱灾害客观、有效地监测、评估对防灾减灾、粮食安全和社会稳定具有十分重要的意义。

多年来, 众多学者对东北地区干旱开展了诸多研究,张数杰等[3]发现辽宁西部和南部、吉林西部和黑龙江西南部地区干旱发生频率较高, 是干旱主发区;程红军[4]利用Z 指数分析吉林省春旱时空分布特征,得出春旱发生频率在西部最大;杨晓晨等[5]计算降水蒸散指数,发现吉林省西部在玉米生长季内为干旱高风险区;刘玉英等[6]利用干旱气象灾害风险指数得到吉林省农业干旱灾害风险较高地区为白城、松原、长春和四平;涂钢等[7]利用陆面模式模拟东北地区生长季地表干湿状况显著变干的年际趋势及年代际空间变化;孙凤华等[8]从降水日数、 强度和持续时间角度分析了东北地区干旱化趋势。 但对干旱与灾害实况对比检验方面的研究较少。

众所周知, 降水不足或长时间无降水是干旱发生的根本原因,为此,许多学者从连续无降水日数角度开展干旱相关研究工作,刘莉红等[9-10]利用中国北方夏半年最长连续无降水日数定义极端干期,采用EMD、小波分析等方法分析了无降水日数、极端干旱的变化,指出近50 年来中国北方夏半年最长连续无降水日数总体上呈增加趋势;黄晚华等[11]将连续无降水日数适当补充完善,从逐日动态角度分析南方作物干旱的时空变化特征,使干旱监测和评估在时间尺度上更加精细化;孙小龙等[12]对内蒙古干旱监测分析认为连续无有效降水日数法对评估长时间、持续性干旱较为有效。

为此,本文采用连续无有效降水日数(Continuous days without available precipitation,DNP)对吉林省作物生长季期间的干旱进行识别,以《中国气象灾害大典·吉林卷》[1]作为旱灾实况,检验DNP对旱灾识别效果,给出DNP 对实际旱灾的指示意义。 此外,因DNP 可以表征地表水分补给状况,同时考虑研究时段是作物生长季,因此定义3mm 作为日有效降水临界值,干旱等级参照文献[9-11]及经验:16d≤DNP≤25d 判定为轻旱;26d≤DNP≤40d判定为中旱;41d≤DNP≤60d 判定为重旱;DNP>60d 判定为特旱。

2 研究区域概况、资料及方法

吉林省位于东北平原中部,地势呈东南高、西北低的特征,属温带大陆性季风气候,四季分明,雨热同季。 其作物生长季是5—9 月,降水量占全年降水量的89%左右。

逐日降水观测资料来自国家气象信息中心提供的吉林省26 个国家级气象观测站, 时间为1961—2017 年5—9 月。 实际干旱灾害情况参照《中国气象灾害大典·吉林卷》中第二章干旱灾害(1961—2000 年)。 考虑干旱的区域性特点,参照《中国气象地理区划手册》[13]将吉林省分为西部(7 站)、中部(5 站)和东部(14 站),在此基础上又分为9 个地区,相应26 站也归于9 个地区,其中长白山保护区包含在白山地区中,气象站名与《中国气象灾害大典·吉林卷》中的市、县名称对应,同时规定气象站点有无旱灾发生以实况发生地距离最近为原则。

考虑到DNP 特点,分作物生长季和季节两种时间尺度开展干旱的识别与检验。 在识别作物生长季尺度干旱与实际旱灾的吻合率时, 规定在同一站无论同一年中发生1 次或多次干旱均记录为当年有1 次干旱发生; 另因实际旱灾记载中无干旱分级,为此本次识别和检验不考虑干旱等级,但通过DNP 对典型干旱年中旱灾事件的识别,初步评估和检验了DNP 对干旱等级的识别能力。

3 识别与检验

3.1 作物生长季干旱灾害识别与检验

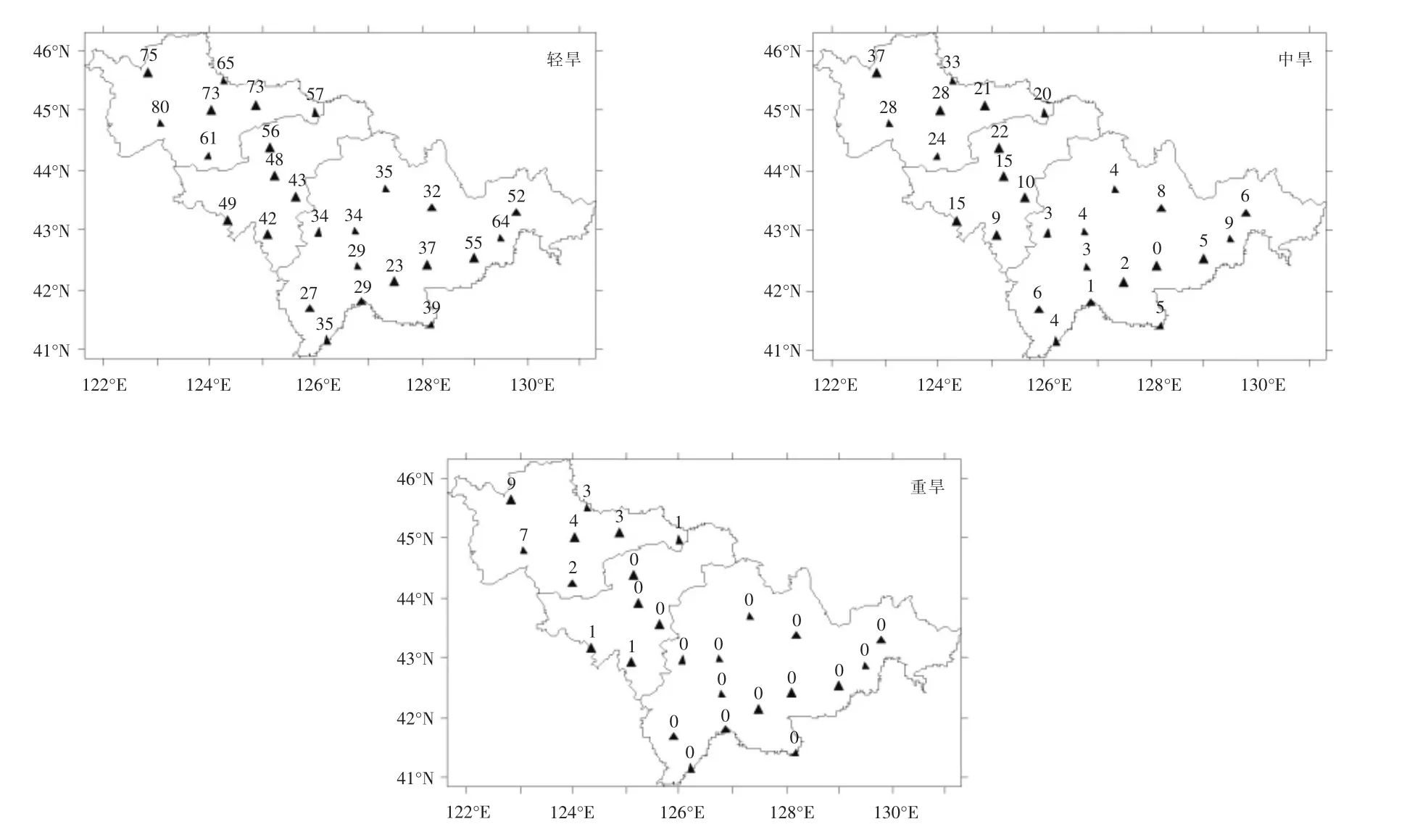

逐站统计1961—2017 年生长季DNP 各级干旱发生次数。结果显示,57 年间吉林省作物生长季共发生干旱1 600 站次, 平均28 站次/年,即全省范围内每年每站至少发生1 次干旱。 其中轻旱21.84 站次/年; 中旱5.6 站次/年; 重旱0.56 站次/年;无特旱。

图1 是吉林省干旱的空间分布, 可以明显地看到各级干旱发生频次存在显著的从西向东减少的分布规律。轻旱频发且东部略有突出;东部无重旱,中部地区仅四平、辽源站各1 次重旱;全省无特旱。西部地区是干旱易发区,与文献[3]中吉林省西部地区干旱发生频率较高, 是干旱主发区的结论一致。

表1 是1961—2000 年吉林省9 个地区作物生长季尺度实际旱灾与DNP 统计结果。 实际旱灾发生情况:全省范围为4.98 站次/年,其中西部地区2~3 站次/年,中部、东部地区1~2 站次/年,空间上呈从西向东减少趋势,与DNP 空间分布(图1)特征一致。从发生频次来看,DNP 中旱以上西部地区3~4 站次/年,中部、东部地区1~2 站次/年,与实际旱灾结果较为接近。 实际旱灾发生相对比较突出的是西部白城地区(与图1 类似),旱灾达52 站次; 中部长春地区33 站次; 东部延边地区22 站次;辽源、白山旱灾频次较低。

比较DNP 与实际旱灾吻合率发现:除通化地区外,吻合率在60%~97%,且西部、东部地区高于中部地区,尤其是西部吻合率在89.5%以上,其中白城地区吻合率高达96.9%。 可见DNP 对吉林省作物生长季旱灾的识别效果较好。 至于通化地区出现的较低吻合率具体原因有待进一步探究。

3.2 春、夏、秋旱灾害识别与检验

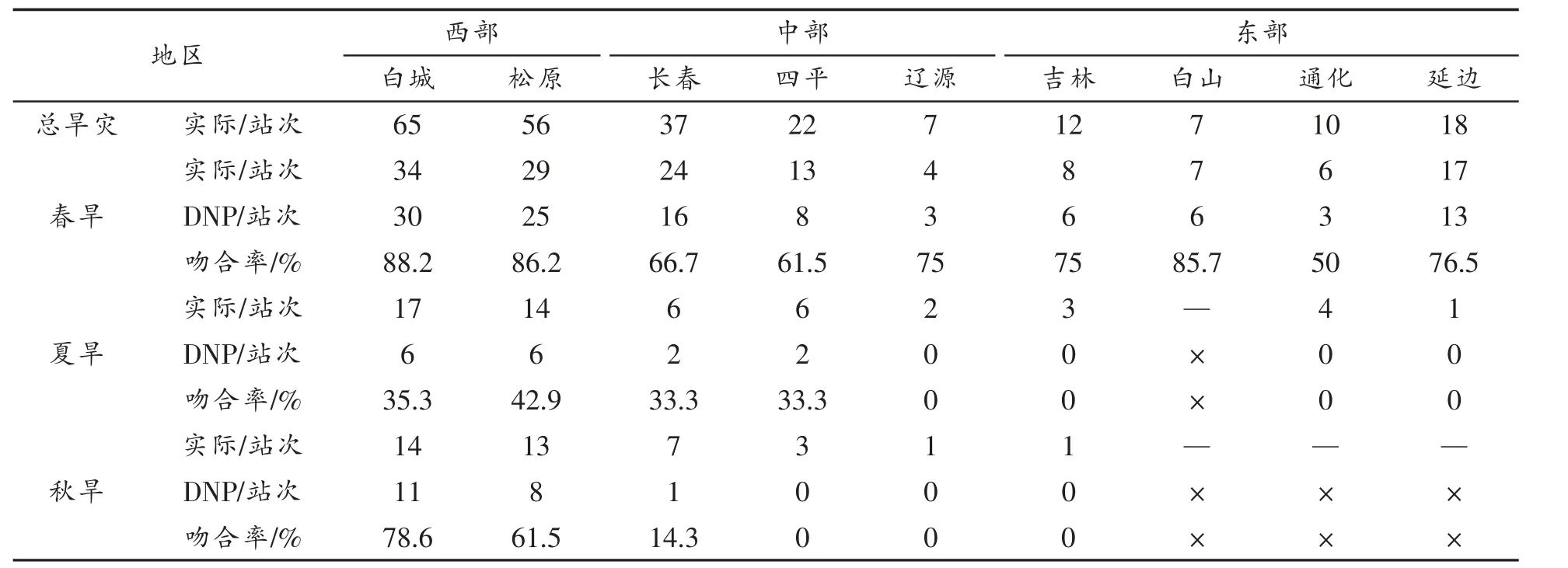

参照《中国气象灾害大典·吉林卷》 定义春、夏、 秋旱时间分别为4 月20 日—6 月10 日、7 月10 日—8 月31 日、9 月1 日—10 日。 统计DNP 对春、夏、秋旱的识别和检验,结果见表2。

实际旱灾西部地区为3 站次/年,中部、东部地区为1~2 站次/年,春、夏、秋旱实际发生频次均呈由西向东减少的空间分布特征, 与作物生长季尺度的旱灾频次空间分布较为一致,白城、长春、延边地区依然是各自区域中旱灾发生频次较高的,辽源、白山地区旱灾发生频次较少,该结论与文献[6]中给出的干旱灾害高风险区一致。 春旱发生频次最高, 全省范围春旱占旱灾总频次的60.7%;夏旱、秋旱分别占22.6%、16.7%。西部地区春、 夏、 秋旱占本地区旱灾总频次约52%、26%、22%;中部地区分别占62%、21%、17%;东部地区分别占81%、17%、2%。 可见,春旱频率显著高于夏、秋旱,验证了吉林省“十年九春旱”的说法。 东部地区秋旱发生较低,对该地区应多关注春旱,尤其是延边地区。

从表2 的检验结果看, 春旱全省(除通化地区)吻合率均在61%以上,白城地区吻合率最高,达88.2%。 夏旱西部、中部地区(除辽源地区)吻合率在33%~42.9%;东部地区吻合率为0,其中白山地区无夏旱记载。 秋旱西部白城地区和松原地区吻合率分别为78.6%、61.5%;中部地区吻合率低,长春地区吻合率只有14.3%,四平地区、辽源地区吻合率为0;东部地区只有吉林1 站次秋旱记载,且吻合率为0,其他地区无秋旱记载。 由此可见,DNP 对全省阶段性旱灾有一定的识别率, 尤其对春旱吻合率较高, 对西部地区秋旱也有较高识别率,但夏旱全省范围内识别率不高,秋旱中东部识别率很低。

图1 吉林省1961—2017 年作物生长季DNP 各级干旱发生次数的空间分布

3.3 DNP 对典型干旱年发生的干旱事件的识别与检验

依据旱灾记录无法确定实际干旱等级, 也就无从检验DNP 分级, 而典型干旱年是在干旱强度、面积、持续时间等方面表现异常严重,因此通过检验DNP 对这类极端年份的识别情况,在某种程度上弥补了无干旱等级检验的不足。参照《中国气象灾害大典·吉林卷》和《中国气象地理区划手册》 选取吉林省典型干旱年份:1963 年、1967 年、1970 年、1972 年、1977 年、1982 年、1989 年、1992年、1997 年、2000 年共计10 年, 依据灾情的详细描述,进一步检验DNP 对典型干旱或重灾年干旱事件的吻合度。

选择典型干旱年中灾情描述详细并舍去地点、时间记载不明确的事件,全省共计发生22 站次旱灾,即白城、长春、辽源、延边地区分别为16、4、1、1 站次。DNP 与典型干旱年的对比结果如表3(因篇幅所限只列出白城地区通榆站的结果)。 若不考虑DNP 的干旱等级,DNP 评定发生干旱20站次,吻合率达90.9%。 其中干旱发生时间与实际典型干旱年记载时间吻合为19 站次, 吻合率为86.4%。 若考虑DNP 的干旱等级且将中旱等级以上视为成灾即定义为吻合,则在DNP 识别出的19站次中有9 站次吻合,吻合率只有40.9%。 此外在余下的10 次轻旱中, 仅发生1 次轻旱有5 站次;发生连续2 次轻旱且间隔2 天的有2 站次; 发生连续2 次轻旱且间隔4 天的有1 站次; 发生连续2 次轻旱且间隔5 天的有1 站次; 发生连续2 次轻旱且间隔6 天的有1 站次。 可见时间间隔较短的连续轻旱成灾的概率会增大。 假设DNP 识别出中旱以上等级的干旱或者2 次以上轻旱且间隔时间很短(小于4 天),则与典型干旱年事件吻合率达60%;假设DNP 识别出中旱以上等级的干旱或者2 次以上轻旱且间隔时间很短(小于6 天),则与典型干旱年事件吻合率可达73.7%。 可见,一方面DNP 识别干旱等级较实际干旱程度偏低,另一方面通过调整可以提高DNP 对于典型干旱事件的吻合率。

表1 1961—2000 年作物生长季吉林省9 个地区的实际旱灾与DNP 统计结果

表2 1961—2000 年作物生长季吉林省9 个地区的实际旱灾与DNP 统计结果

4 结语

(1)1961—2000 年吉林省实际旱灾空间上呈由西向东减少的趋势。发生频次上,作物生长季时间尺度西部地区2~3 站次/年;中部、东部地区为1~2 站次/年。 季节时间尺度旱灾发生频次5~6 站次/年;春旱发生频次最高,3~4 站次/年;夏、秋旱依次为1~2 站次/年、1 站次/年。 全省范围春旱、夏、秋旱分别占总频次的60.7%、22.6%、16.7%;各地区春旱发生频次显著大于夏、秋旱;东部地区秋旱很少发生。

(2)对于作物生长季时间尺度旱灾检验,DNP吻合率在60%~97%, 其中西部地区, 吻合率在89%以上,白城地区吻合率高达96.9%。 对季节尺度旱灾检验,DNP 对全省阶段性旱灾有一定的识别率, 尤其对春旱, 全省范围内吻合率较高,为50%~88%;夏旱吻合率为0~42.9%;秋旱在西部地区为61.5%~78.6%,但中东部秋旱识别率很低,为0~14.3%。

(3)不考虑干旱等级时,DNP 与历史典型旱灾年灾情事件的吻合率达90.9%, 与实际旱灾发生时间的吻合率较高,达86.4%;但若假设DNP 识别出中旱以上等级的干旱或者2 次以上轻旱且间隔时间很短(小于6 天),则吻合率可达73.7%。 说明DNP 评定的干旱等级较实际偏低。 同时也发现DNP 识别的时间间隔较短的连续轻旱过程也会导致旱灾发生, 这为业务工作中如何更好地利用DNP 监测、评估干旱提供了新思路。

表3 1961—2000 年通榆县典型干旱年的实际旱灾与DNP 统计结果