东晋阿育王像研究

——以长干寺阿育王像为主

祁海宁

(1.南京大学历史学院 江苏南京 210023;2.南京师范大学社会发展学院 江苏南京 210023)

内容提要:东晋时期,武昌寒溪寺、建康长干寺和荆州长沙寺,先后出现三尊金铜菩萨像和佛像,造像者指为阿育王或其第四女,它们被统称为“阿育王像”。从晋至唐,这批佛造像产生了重要的影响,也一直受到佛教史研究的关注。1995年四川成都出土梁代石质阿育王像实物之后,中外学者进行了更为深入的讨论。但是,这批佛造像究竟是哪国铸造,与阿育王是否有关等关键问题一直没有得到明确的解答。通过全面梳理东晋三座阿育王像的史料和相关考古资料,进一步利用考古学和史学研究的成果进行分析,可以发现三尊东晋阿育王像皆为托名伪作,与阿育王无关。它们的出现发挥了两个方面的作用,其一是为相关寺院提供了神圣性支持;其二是为东晋政权提供了合法性支持。

《高僧传》记载,东晋成帝咸和年间长干寺获得一尊带有“阿育王第四女所造”铭文的金铜佛像。在此事件前后,位于湖北武昌的寒溪寺和荆州的长沙寺也获得带有“阿育王造”铭文的金铜菩萨像和佛像,它们被统称为“阿育王像”。这批佛像来源神秘,全都带有神异色彩,造像者又都直指佛教中大名鼎鼎的转轮圣王阿育王。它们出现后,不仅在当时引起了轰动,从晋至唐还形成了一股阿育王像崇拜的潮流。

长干寺阿育王像(以下简称“长干像”)是中国佛教史上著名的“瑞像”之一[1],历代佛教文献史不绝书。在唐代开凿的敦煌323窟壁画中即有“东晋扬都金像出水”图,表现的就是长干像首次出现时的场景,金维诺、马世长等很早就对此壁画内容进行了研究[2]。1995年,成都西安路出土带有铭文的梁代石质阿育王像,引起了中、韩、日等多国学者对此种类型佛造像的关注。利用文献与考古资料,中外学者较为深入地探讨了阿育王像的起源、造型特征、流传情况、建康与成都阿育王像的关系,以及对新罗等国造像的影响等问题[3]。虽然有学者认为成都出土阿育王像是从西域直接传入的结果[4],但是以宿白先生为代表的大部分学者都认为成都阿育王像的原型应来源于南朝的都城建康[5]。而巫鸿、苏铉淑等学者更为关注阿育王像背后特殊的含义,洞察性地指出阿育王像的出现带有强烈的政治意义[6]。

虽然东晋阿育王像经过了学界较为充分的讨论,但是一些基础性、关键性的问题却被有意无意地忽视了,比如包括长干像在内的、最早的几尊阿育王像到底从哪里来?是哪国铸造的?与阿育王有没有直接的关系?这些问题事关东晋阿育王像的本质。本文通过对相关文献和考古材料进行梳理和比对,希望就此问题提出自己的观点,不妥之处,请大家指正。

一、有关长干像的文献记载

长干像和其他两尊东晋阿育王像的记载,在《名僧传》《高僧传》《历代三宝记》《集神州三宝感通录》(以下简称《感通录》)《广弘明集》《辩证论》《续高僧传》《法苑珠林》等南朝至唐代的佛教文献中辗转传抄,记录众多。其中,《名僧传》和《高僧传》是目前所知最早的记录[7],而《感通录》《法苑珠林》等唐代文献在前人的基础上进一步加工,信息更为丰富,特别是补充了各像在东晋以后、南朝至隋唐时期的经历。对长干像的记载首见于《高僧传》卷十三《慧达传》中:

又昔晋咸和中,丹阳尹高悝,于张侯桥浦里,掘得一金像,无有光趺,而制作甚工。前有梵书云是育王第四女所造。悝载像还至长干巷口,牛不复行,非人力所御,乃任牛所之,径趣长干寺。尔后年许,有临海渔人张系世,于海口得铜莲华趺,浮在水上,即取送县。县表上上台,敕使安像足下,契然相应。后有西域五僧诣悝云,昔于天竺得阿育王像,至邺遭乱,藏置河边。王路既通,寻觅失所。近得梦云,像已出江东,为高悝所得。故远涉山海,欲一见礼拜耳。悝即引至长干,五人见像,歔欷涕泣,像即放光,照于堂内。五人云,本有圆光,今在远处,亦寻当至。晋咸安元年,交州合浦县采珠人董宗之,于海底得一佛光。刺史表上,晋简文帝敕施此像。孔穴悬同,光色一重,凡四十余年,东西祥感,光趺方具。[8]

根据这段记载,长干像是在东晋成帝司马衍当政的咸和年间(326-334年),于都城建康张侯桥下的河浦中被丹阳尹高悝首先发现,随后施给长干寺。《高僧传》没有介绍该像的大小,但是从它出水后需要用牛车运载来看,其重量和规格不会很小,估计像高应在1米以上。张侯桥位于长干里[9],与长干寺仅一街之隔。《建康实录》卷二引《丹阳记》称:“大长干寺道西有张子布宅,在淮水南,对瓦官寺门,张侯桥所也。桥近宅,因以为名。”[10]张侯桥下为淮水支流,名“跃马涧”,因此长干像是从河中出水亮相的,这本身就体现了该像的与众不同。

长干像出水后又展现了很多神异之处:首先,运载佛像的牛车不肯前行,自赴长干寺,显示该像具有自主意识、具有神格;其次,佛像背后的头光和脚下的莲花座原本缺失,经过四十余年,分别于在当时中国最东端的临海县和最南端的合浦县被发现,运送至建康,使整座佛像最终成为完璧;第三,西域僧人感梦而来,叙述佛像出自天竺,本来藏于邺城,自行来到建康问世,再次表明佛像有灵。

长干像在东晋以后的情况,《感通录》进行了较为详细的补充:

……此像花台有西域书,诸来者多不识。唯三藏法师求那跋摩曰:“此古梵书也,是阿育王第四女所造。”时凡官寺(笔者注:应为瓦官寺之误)沙门慧邃欲求摹写,寺主僧尚恐损金色,语邃曰:“若能令佛放光、回身西向者,非余所及。”邃至诚祈请。中宵闻有异声,开殿见像,大放光明,转坐面西。于是乃许模之,传写数十躯,所在流布。至梁武帝于光上加七乐天并二菩萨。至陈永定二年,王琳屯兵江浦,将向金陵,武帝命将溯流。军发之时,像身动摇不能自安。因以奏闻,帝检之有实。俄而锋刃未交,琳众解散,单骑奔北,遂上流大定,故动容表之……至德之始,加造方趺。自晋迄陈,五代王臣,莫不归敬……及隋灭陈,举国露首面缚西迁,如所表焉。隋高闻之,敕送入京,大内供养,常躬立侍。下敕曰:“朕年老不堪久立,可令右司造坐像,形相使同其立,本像送大兴善寺。”……今见在,图写殷矣。[11]

根据上述记载,长干像一直流传至唐代,在南朝时期仍然屡屡展现神通。在上述记载中,有几点值得关注:

第一,外国僧人求那跋摩为长干像铭文背书,进一步肯定该像为阿育王第四女所造。求那跋摩史有其人,《高僧传·求那跋摩传》记载,他出身罽宾王族,刘宋元嘉八年(431年)来到建康,住祇洹寺,主持翻译了《四分羯磨》《优婆塞二十二戒》等多部佛经,“文艺详允,梵汉弗差”[12]。

第二,该像在南朝极受崇敬和欢迎,被各寺模仿、复制了数十件,广为流传。瓦官寺僧慧邃求摹写之事即为其中一例。

第三,梁武帝时期,为该像的背光增加了七乐天和二菩萨,体现出梁武帝对该像的重视,也说明该像在梁代经过改造。

第四,该像在陈代屡次预示战争胜负、国之吉凶,显示神通,似已成为镇国重器。陈后主至德初年(583年)为该像增添方座,使之进一步加高。

第五,隋灭陈之后,隋文帝将该像迁至长安,入宫中供养,后又将其送往大兴善寺。通过隋文帝在此像面前不敢坐下、不堪久立的描述,我们可以明确长干像是一尊立姿佛像。

二、长干像的造型特征

长干像被迁往长安,唐代之后不知所终。南京本地迄今尚未发现东晋南朝时期的类似遗物。但是该像的造型特征,我们可以通过敦煌壁画和成都出土的梁代石质阿育王像了解。

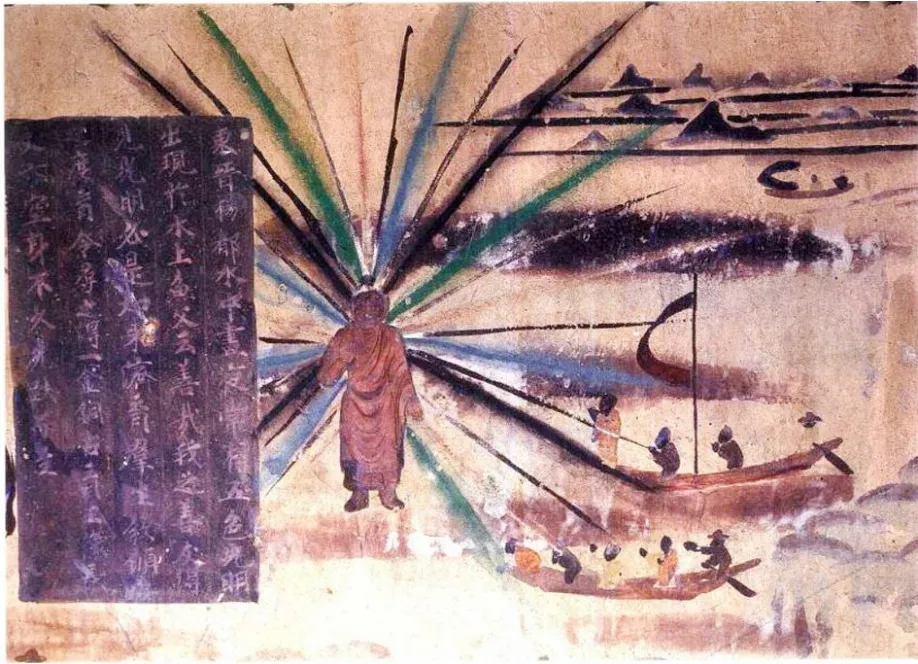

敦煌第323窟开凿于初唐时期,在后室南北两壁的上部绘制了多幅“佛教史迹画”,或称“感应故事画”,其中南壁上部中间绘制了由4幅画面组成的一组故事画,其中除了一幅“金佛靠岸图”1924年被美国人华尔纳盗走之外,其余三幅尚存[13]。

第一幅“杨都金像出水图”:一座高大的金色佛像站立水中,放五色光,二小舟驶近以迎(图一)。画旁有榜题:“东晋杨都水中,昼夜常有五色光明出现于水上。鱼父云,善哉,我之善友得见光明,必是如来济育群生。发愿寻之。度三月,令寻之,得一金铜古育王像,长丈六,空身不久,光趺而至。”[14]

图一// 杨(扬)都金像出水图(图片取自《敦煌石窟全集·佛教东传故事画卷》图123)

第二幅“佛座出水图”:水中涌现一座放射光芒的束腰形仰覆莲座(图二)。该图榜题为:“东晋海中浮一金铜佛趺,有光,舟人接得还至杨都,乃是育王像趺,勘之,宛然符合。其佛见在杨都西灵寺供养。”

图二// 佛座出水图(取自《敦煌石窟全集·佛教东传故事画卷》图124)

第三幅“佛光出水图”:一座火焰形佛光涌出水面(图三)。该图榜题为:“东晋时交州合浦水中,有五色光现,其时道俗等见水发,皆称善哉。我背世之得见如是五色光现,应时寻之,得一佛,佛光艳子。驰勘之,乃杨都育王像之光。”

图三// 佛光出水图(取自《敦煌石窟全集·佛教东传故事画卷》图125)

“杨都”应为“扬都”,即东晋都城建康,当时又为扬州治所驻地。根据画面与榜题,这组故事画表现的无疑是长干像的故事[15]。初唐时期长干像不仅存世,而且仍有较大影响,因此323窟对长干像的表现虽有夸张,如称像高达“丈六”(高约4.9米[16]),但其主要造型特征应是可信的。从画面上看,该像为立姿,肉髻突出,右手上举施无畏印,左手下垂施与愿印,身着通肩袈裟,领口呈鸡心状,衣纹呈U形;脚下佛座为束腰形仰覆莲座;圆形头光,上部呈火焰状。这些特征在成都出土的阿育王像实物上大都有所体现。

1995年,成都西安路南朝窖藏中出土一件残高0.48米的石质鎏金佛像。根据像背后的铭文“太清五年九月三十日佛弟子杜僧逸为亡儿李佛施敬造育王像……”判断,它是一件制作于梁太清五年(551年)自铭明确的阿育王像[17]。该像头部有较大的肉髻,脸和身体较瘦削,高鼻深目,唇上有八字胡须,身穿通肩式袈裟,右领反搭于左肩后,胸前成鸡心状。双手已残,从双手残断情况分析,原先右手施无畏印,左手施与愿印是可能的。赤脚立于仰覆莲座上。佛光近椭圆形,已残,正面刻画多尊坐佛,背面有仕女群像(图四)。

图四// 成都西安路出土阿育王像线图(据《成都市西安南路南朝石刻造像清理简报》改绘)

另外,四川博物院还收藏有7件清代光绪年间出土于成都万佛寺遗址的石质阿育王像残件,包括单体立像5件,头像2件,造型特征相同。其中一件立像(编号WSZ24)的背后有铭文:“益州总管柱国赵国公招敬造阿育王像一躯”,可知此像为北周保定二年至五年(562—565年)担任益州总管的宇文招所作。该像头部、双手已失,残高1.32米,其造型与衣饰皆与成都西安路出土的梁代阿育王像相近。而推定为阿育王头像的WSZ29螺髻硕大、唇带八字胡,亦与西安路出土阿育王像相近[18](图五)。

图五// 四川博物院藏阿育王像

王剑平、雷玉华将成都阿育王像的特征总结为以下五点:1.硕大的束发状肉髻;2.明显的八字形胡须;3.杏仁状睁开的双眼;4.通肩袈裟,衣纹呈“U”字形;5.通过造像断痕,推断左手握袈裟一角,右手施无畏印[19]。他们认为“阿育王像继承了犍陀罗地区创始期佛陀像的特征。这些佛像经过中亚、西域传入中原地区,后来流传江东,并沿长江水路传入四川地区。”[20]日本学者金子典正认为成都阿育王像诸特征与现存4世纪五胡十六国时期佛像极为相似,是以犍陀罗风格显著的四世纪中国佛像为底本而造的[21]。韩国学者苏铉淑也认为,成都阿育王像整体上具有犍陀罗造像风格,但犍陀罗影响是间接的。成都像以4世纪佛像为底本进行创作,反映了复古的理念[22]。

综上所述,虽然长干像现已不存,但是通过敦煌323窟壁画和成都出土的阿育王像实物,我们可以了解到长干像主要的造型特征。更为重要的是,中外学者已经认识到成都像虽然带有明显的犍陀罗风格,但是也具有4世纪中国金铜造像的特点。由此带来一个有趣的问题,作为成都像的原型,长干像很可能同样兼具犍陀罗与中国本土的风格,也就意味着它是一尊中国制作的金铜佛像,那么该如何理解它身上标志性的梵文铭文?

三、“寒溪像”与“长沙像”的相关记载

探究长干像的相关问题,有必要将它与另外两尊东晋阿育王像结合起来考察。根据另外两像最初入藏的地点,本文将它们称为“寒溪像”和“长沙像”。寒溪像目前最早见于《高僧传》卷六《慧远传》中:

又昔浔阳陶侃经镇广州,有渔人于海中见神光,每夕艳发,经旬弥盛。怪以白侃,侃往详视,乃是阿育王像,即接归,以送武昌寒溪寺。寺主僧珍尝往夏口,夜梦寺遭火,而此像屋独有龙神围绕。珍觉,驰还寺,寺既焚尽,唯像屋存焉。侃后移镇,以像有威灵,遣使迎接。数十人举之至水,及上船,船又覆没,使者惧而反之。竟不能获……及远创寺既成,祈心奉请,乃飘然自轻,往还无梗。[23]

根据上述记载,寒溪像发现于广州的海中,经陶侃之手入藏武昌寒溪寺,有遇火不焚、龙神围绕、轻重自如、择人而处等神通。据《晋书·陶侃传》的记载,陶侃进驻广州的时间是在元帝时,“太兴初(318年),进号平南将军,寻加都督交州军事……及王敦平(324年),迁都督荆、雍、益、梁州诸军事。”[24]因此,此像问世的时间应是在318-324年之间,早于长干像。不过,《高僧传》没有记载此像的材质、铭文、表现主题等信息,而《感通录》有所补充:

东晋庐山文殊师利菩萨像者。昔有晋名臣陶侃,字士衡,建旟南海。有渔人每夕见海滨光,因以白侃。侃遣寻之,俄见一金像陵波而趣船侧。检其铭勒,乃阿育王所造文殊师利菩萨像也……沙门慧远敬伏威仪,迎入庐岫……像今在山东林寺重阁上。[25]

据此,我们知道寒溪像是一尊带有铭文的由阿育王所造的文殊菩萨金铜像。有关长沙像的记载保留在《名僧传》和《高僧传》的《昙翼传》之中。《名僧传》成书更早,内容也较《高僧传》详细。《名僧传》不仅记载了昙翼获取长沙像的经过,而且记载了获像之前,昙翼在长沙寺铸造丈六金像的情况:

(昙翼)后还长沙寺……又铸丈六金像,先契二匠,便设大会,愿无鲠妨,四辈闻知,皆乐随憙。所获铜鴅过足周用,因以所余更造灵仪,举香七尺……永和十九年二月八日夜,忽有像现城北,身光照夜,明若晨曦,阖洲惊骚,远近云集。时白马寺遣迎,百人展力,折不能动。翼曰:“此必阿育王像,当往长沙寺,非强力所能移。”佥曰:“请効甚验。”翼乃稽首致敬,命弟子擎捧,裁有五人,飘然轻举……罽宾禅师僧伽难陁从蜀下,入寺礼拜,云是外国像。寻觅铭题,佛光果有胡书,读曰:“阿育王造也。”[26]

根据上述记载,长沙像是晋穆帝司马聃当政的永和年间(345-356年)凭空出现于荆州城北的,也有轻重自如,自主择寺的神通,最终为长沙寺所得。而且该像佛光上也有梵文铭文,经罽宾禅师僧伽难陁释读为“阿育王造”。但是该段记载有明显的错误,永和仅有十二年,不可能有十九年。另外罽宾禅师僧伽难陁也难以考证,《名僧传》目录中记载了僧伽提婆、僧伽跋澄、僧伽跋摩、僧伽达多、僧伽罗多哆等外国僧人[27],但没有对僧伽难陁的记载。

《高僧传》对长沙像的记载与《名僧传》类似,但是有两处重大修改或补充:第一,将此像出现的时间修改为孝武帝太元十九年(394年);第二,增加了昙翼去世后,带有铭文的像光也随之消失的记载——“(昙翼)终日,像圆光奄然灵化,莫之所之。”另外,还删去了昙翼主持铸造丈六金像的记载。《感通录》则对这一故事进行了更大幅度的修改与补充:

东晋穆帝永和六年岁次丁未……二月八日夜,有像现于荆州城北,长七尺五寸,合光趺高一丈一尺,皆莫测其所从也。初永和五年,广州商客下,载欲竟,恨船轻。中夜,觉有人来奔船,惊共寻视,了无所见,而船载自重不可更加……才泊水次,夜复觉人自船登岸,船载还轻。及像现也,方知其非时。大司马桓温,镇牧西陕,躬事顶拜,倾动邦邑。诸寺僧众,咸竞迎引,铿然不动……翼烧香,礼拜请,令弟子三人捧之,飒然轻举,遂安本寺……至晋简文咸安二年,始铸华趺……有罽宾僧伽难陀禅师者……便看像光背有梵文曰:“阿育王造也。”时闻此铭,更倍钦重……及病将棘,像光忽逝。翼曰:“佛示此相,病必不损,光往他方复为佛事。”旬日而终,后僧拟光更铸。中大通四年三月……届于金陵……敕于同泰寺大殿东北,起殿三间两厦,施七宝帐座,以安瑞像……太清二年…长沙寺僧法敬等,迎像还江陵,复止本寺……今见在江陵长沙寺。[28]

按照《感通录》的说法,该像最早于永和五年(349年)神秘地出现于广州,自行搭客船到达荆州,于第二年二月八日示现,为长沙寺所得。梁武帝时期该像被迎入建康,安放于同泰寺。侯景之乱后又被迎回江陵,一直保存至唐代。《感通录》给出了该像的具体数据——佛像本身高七尺五寸,加上光趺后高一丈一尺,按照唐代常用尺一尺等于30.6厘米换算,通高达到3.37米,体量很大的造像。

四、“长干三像”相关问题分析

以上我们对长干、寒溪、长沙三像(以下简称为“长干三像”)的文献材料进行了一次较为全面的整理。透过这些充满神秘色彩的记载,对于长干三像的真伪、铸造地点、造像作用等问题,我们还需要深入地分析和判断。

(一)长干三像的真伪

长干三像全部流传至唐代,分藏于各寺,当时的僧俗信众可以直接见到它们,因此这三尊金铜佛造像是真实存在的。而且成都出土的石质阿育王像实物证明,这种题材的佛造像一度相当流行。

佛教造像上的铭文,本是判定佛像制作年代、制作者、供养人等信息的重要依据。长干三像全部带有铭文,标称制作者为阿育王或是其第四女,表明其时代应为公元前3世纪。然而正是这些铭文的存在,有力地揭示了它们是伪作。现代佛学和考古学研究揭示,在阿育王的时代,人们为了突出佛的神性和完美,主张佛具有“不可像貌”性,反对直接表现佛的形象。当时人们主要使用空座、伞盖、圣树,甚至佛的脚印等象征物来表现佛,对佛的崇拜则通过建塔来实现[29]。因此,阿育王的时代没有佛像。世界上最早的佛像是公元1世纪,于印度西北部的犍陀罗和北部的秣菟罗(又译为“摩突罗”)几乎同时起源的。[30]在此之前,世界范围内没有发现过任何一尊佛造像。

依据现代学术常识,我们可以明确判断,任何带有“阿育王造”、或是“阿育王某女造”铭文的佛造像皆为伪作,与真正的阿育王无关,长干三像自然不能例外。其实,长沙像带有铭文的佛光随着昙翼逝世而消失的记载,已经揭露出铭文的真相。让如此关键的物证消失,无疑是故意销毁证据的行为。

(二)铸造地点分析

在长干三像的记载中,反复提及海和临海地区。长干像佛光发现于东海临海县、佛座发现于交州合浦县;寒溪像发现于广州海中;长沙像也是首现于广州。这些记载都是在暗示,长干三像来源于海外,从海路进入中国。东晋南朝时期,我国有从海外输入佛像的记录,比如东晋安帝义熙初年(405年),师子国(今斯里兰卡)遣使献玉像,经十年至建康,“高四尺二寸,玉色洁润”,被安置于瓦官寺,与戴逵雕塑的佛像、顾恺之绘制的维摩诘像并称为该寺“三绝”[31];梁天监十八年(519年),扶南国(今柬埔寨)国王留陁跋摩遣使向梁朝赠送来自天竺的旃檀瑞像[32]。这些从海外输入的佛像皆被看作国之重礼,来源与输入经过清楚地载见史册。

反观长干三像,在来源和运输路线的问题上除了用暗示的方法,还统一表现为用神迹代替事实——寒溪像是海上放光,被渔人发现,然后金像凌波,自行赴船;长沙像是突然出现于广州,自行搭船,再突然降临荆州;长干像更是神奇,主体佛像号称西域五僧从天竺传至邺城,尚属可能,但从邺城至建康则全凭神力,而且莲花座和背光又分别出现于相隔数千里的东海与南海。这种故弄玄虚的方式反而说明,长干三像皆没有从海外输入的有效证据,其在国内运输的路线也不可信。由此我们判断,长干三像应为本国铸造;进而可判断,大概率长干三像在当地铸造。

东晋时期,我国金铜佛造像的制作形成了一个高潮。前引《名僧传》记载,昙翼在荆州长沙寺“铸丈六金像”,已经证明该寺有能力铸造金铜佛像。另外,《法苑珠林》卷二十一记载,孝武帝宁康三年(375年),襄阳檀溪寺沙门释道安“于郭西精舍,铸造丈八金铜无量寿佛,明年季冬,严饰成就”[33];东晋太元二年(377年),沙门支慧护“于吴郡绍灵寺建释迦文丈六金像,于寺南傍高凿穴,以启镕铸”[34]。《晋书》卷十也记载,晋恭帝“深信浮屠道,铸货千万,造丈六金像,亲于瓦官寺迎之”[35]。考古学研究也证明,东晋十六国时期我国金铜佛造像大量出现,目前考古出土和世界各地收藏的这一时期的金铜佛像实物已达30余座,远超前代[36]。现藏于美国旧金山亚洲艺术博物馆、后赵建武四年(338年)制作的禅定佛像,是我国现存最早的有确切纪年的金铜佛像,其制作年代相当于东晋成帝咸康四年。该像高39.7厘米,已经属于体形较大的金铜造像[37]。总之,无论是历史记载还是实物证据都支持,东晋时期我国完全有条件制作长干三像这样的金铜造像,而且荆州、襄阳、吴郡等当时的重要城市和发达地区皆有条件自行铸造。因此我们推测,武昌的寒溪像和荆州的长沙像应该是当地铸造的。而长干像的情况具有一定的特殊性,它有可能于建康本地铸造;也有可能是建康作为国都能够调动全国的资源,将长干像的不同部分分配给不同的地区制作,然后运至建康组合成像。这或许是该像分现三地、最终合璧这一神迹的原始情况。

(三)祝圣与祥瑞

长干三像皆为本国铸造,为何一定要托名阿育王,又为何要千方百计地使它们披上神异的外衣?在这个问题上,已有多位学者进行了很好的研究。长干三像具有美国宗教学家米尔恰·伊利亚德所称的“神显”(hieophany)的性质,“神显”是指能够显示出神圣的事物。通过它们,可以使人们体验到神圣;神显还可以将空间神圣化,即“祝圣”[38]。段玉明指出,寺院是典型的“神圣空间”,但是寺院神圣性的获得,并不是本有的结果,而是建构的产物。他通过梳理《高僧传》的记载,将我国早期寺院空间神圣性的获得方式归为神圣显示、神圣借用、神僧效应三种。长干寺、寒溪寺、长沙寺就是通过借助阿育王像的力量为本寺祝圣,从而获得超出一般寺院的地位[39]。为了增强祝圣的力度,自然要千方百计地增强阿育王像的神圣性。

段玉明分析了长干三像对寺院的作用,而苏铉淑和巫鸿则看到了长干三像对东晋政权的作用。苏铉淑指出,佛教传入后,中国出现了与过去大为不同的新祥瑞,即以瑞像和舍利塔为代表的佛教祥瑞,它们被皇权积极利用,遂成为王朝的祥瑞。“这些佛教祥瑞需要从印度传来的圣物才能获得祥瑞的资格,而阿育王像就具备此一条件。”[40]巫鸿则对长干像故事的政治隐喻进行了更为深入的解读,他认为长干像在邺城消失、然后在建康出现的记载,是要说明北方被异族政权统治后,佛教中心已经随着晋室的南迁而转移到了南方,人们只有在南方才能找到年代最久远和最为尊贵的佛教遗物。长干像“开始时残缺不全的状态象征了国家的分裂,而其残缺部分在南方的重新发现,直至整个尊像在南方的复原则象征了晋王室统一和统治中国的天赋权利”[41]。

通过上述学者的分析可知,东晋时期长干三像的出现是精心谋划的产物。在此过程中,相关寺院与东晋政权形成了共谋、共生的关系:政权收获了想要的吉兆,收获了民心——“扬都翕然观拜,悟者甚众”“传写数十躯,所在流布”“躬事顶拜,倾动邦邑”[42];而寺院收获了瑞像、名声和政府的支持。除了寒溪寺后来发展的情况不明外,与阿育王像相关的长干寺、长沙寺和东林寺都发展成为东晋南朝时期具有重要影响力的大寺。就长干寺而言,《历代三宝纪》记载,长干像合璧完成之后,简文帝随即下令为该寺修建一座三层塔,实现了该寺自西晋以来恢复寺塔的夙愿[43]。

总之,长干寺阿育王像和其他两尊阿育王像是外来佛教文化与中国传统祥瑞政治相结合的产物,它们都是本国铸造的,而非来自域外,也与阿育王毫无关联。它们的出现既有利于提高寺院的神圣性,又有利于巩固东晋政权的合法性,客观上推动了东晋南朝时期佛教的进一步发展。