湿地生态效益补偿机制研究: 以鄱阳湖区为例

庞 洁,靳乐山①

(1.中国农业大学人文与发展学院,北京 100193;2.中国生态补偿政策研究中心,北京 100193)

湿地被称为淡水之源、地球之肾,是分布于陆生生态系统和水生生态系统之间最富生物多样性和生态景观特征的独特生态系统[1],具有蓄洪防旱、调节气候、改善水质、保护生物多样性等重要生态功能,在人类生存发展中发挥着不可替代的作用[2-3]。随着经济社会的快速发展,人类的生产、生活对湿地资源的依赖程度越来越高,湿地不断被开发,面积越来越少,与此同时,湿地质量不断下降,污染加剧,湿地及其生物多样性遭受破坏的问题也愈加严重。根据联合国千年生态系统评估,世界范围内湿地生态系统退化和丧失的速度超过了其他类型的生态系统[4],湿地保护成为世界各国普遍的热点与难点问题。中国自加入《湿地公约》后,虽然实施了多种政策来恢复和保护湿地,但是保护状况并不乐观,仍有一半湿地处于退化状态[5]。为了有效遏制湿地退化,发挥湿地生态服务功能,2014年《中共中央国务院关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》提出启动湿地生态效益补偿项目试点工作。2016年财政部、国家林业局联合印发《林业改革发展资金管理办法》,明确湿地生态效益补偿用于对因保护珍稀鸟类等野生动物而给湿地自然保护区及其周边范围内耕地承包经营权人造成的损失给予补偿[6]。湿地生态效益补偿成为解决湿地生态环境问题、缓解湿地保护与开发利用之间矛盾的重要政策工具。

目前,中国已针对森林、草原建立了中央财政支持下的生态补偿机制,区域上下游之间的流域生态补偿实践也日益丰富,湿地生态补偿还处于试点阶段。学术界大部分研究仍集中在对湿地生态补偿原理、补偿模式理论方面的讨论[7-8],缺乏对湿地生态补偿关键性问题的深入系统剖析,就如何设计成本有效且相对灵活的湿地生态补偿机制而开展的实证研究相对有限[9]。关于湿地生态补偿的实践研究主要是基于退田还湖工程[10],多为补偿主客体[11]、补偿标准[12-13]等方面的探讨。2014年中央启动湿地生态效益补偿试点以来鲜有对其进行深入研究的报道。因此,笔者基于鄱阳湖503户农户的实地调研数据和生态补偿分析框架,深入探讨兼具公平与效率的湿地生态效益补偿机制,以期为进一步完善湿地生态补偿机制提供参考。

1 生态补偿的基本逻辑及分析框架

1.1 基本逻辑

生态补偿的经济学理论基础是基本统一的,在自然资源保护领域,由于存在外部性而难以实现最优管理,生态补偿是一种促进具有外部经济性的行为发生的有效手段,用以解决资源环境领域的外部性问题[14]。图1显示了生态补偿的基本逻辑[15]。生态系统服务提供者(卖方)拥有一项可以提供生态服务的资源,比如一片森林,提供者如果将所有的森林砍伐掉转换成牧草地,或者以其他完全消耗掉该森林资源的方式,获得的收益为A,而消耗掉森林资源所带来的各项环境服务的损失为D+E+F。如果土地资源的经营者保持森林这样一种土地利用方式,其收益为B,保持森林的机会成本为A-B。如果在没有外力的情况下,生态系统服务提供者作为理性人,其最优选择是将森林转化为牧草地。为了使生态系统服务提供者继续提供生态服务,环境受益者或者使用者(买方)应拿出C额度的补偿来支付给土地经营者,C大于森林保护的机会成本A-B,小于生态系统服务的损失D+E+F。此时生态服务提供者的受益为B+C,大于收益A,小于D+E+F。对于环境提供者和环境受益者或使用者来说,其收益都增加,这对双方来说都是一种激励,是双赢选择。

1.2 分析框架

纵观国内外生态系统服务付费或生态补偿研究,生态补偿的分析框架包括补偿者与受偿者、补偿资金来源、补偿标准、补偿方式及补偿条件性等。其中补偿者与受偿者是生态补偿的基本组成部分,补偿标准是生态补偿研究中的核心和难点问题,补偿条件性是生态补偿最重要的特性,补偿方式是实施生态补偿最为敏感的问题。

一是补偿者与受偿者,即“谁补偿谁”问题。谁是补偿者,往往有三大原则,一是污染者付费原则,二是使用者付费原则,三是受益者付费原则[16]。补偿者既可能是生态系统服务的受益者,也可能是代表生态系统服务受益者的第三方〔政府、非政府组织(NGO)等〕,ENGEL等[17]将前者称为“受益者补偿”,后者称为“政府补偿”。按照公共产品理论,受益者分散的情况下,补偿者一般为各级政府,即“政府补偿”。通常来讲,小范围内“受益者补偿”比“政府补偿”更有效率,但随着受益范围的扩大,交易成本不断增加,由于交易成本存在规模效益,因此,大范围内“政府补偿”比“受益者补偿”交易成本更低,效率更高。从实践看,世界范围内大多数生态补偿项目都属于“政府补偿”。受偿者通常比较一致,即生态系统服务的提供者、保护者获得补偿。

二是补偿资金来源,即“谁来付费”问题。目前,我国生态补偿资金来源主要是中央财政纵向转移支付[18],但随着生态补偿范围日益扩大,资金需求持续增加,以政府为主的财政资金补偿难以为继。应充分发挥市场的作用,吸引金融机构、私人资本等投入生态补偿项目,建立多元化、多渠道的补偿资金融资机制。私人资本进入生态补偿项目的关键因素是能否获得回报、收益。因此,对于不同的生态补偿项目,可以按照收益多少,设计相应的融资体系(图2)。

三是补偿标准,即“补偿多少”问题。补偿标准是生态补偿研究中的核心问题和难点问题。生态补偿的标准包括2个重要方面:补偿标准的核算及补偿标准的差别化。

理论上,补偿标准应介于生态系统服务提供者的机会成本与其所提供的生态系统服务价值之间[19]。补偿标准如果小于机会成本,生态系统服务的提供者作为理性人,不愿意改变已有的土地利用方式。补偿标准如果大于生态系统服务价值,生态系统服务的受益者也不愿意支付补偿费用。只有当补偿标准介于两者之间时,生态系统服务的提供者和受益者才有可能达成一致。目前,国内外普遍接受的是机会成本视角的经济补偿标准,同时,标准的最终确定还要充分尊重提供者这一利益主体的受偿意愿[20]。

由于不同地区自然条件、社会经济状况存在差异性,生态补偿标准单一会产生过度补偿和补偿不足的问题,差别化的补偿标准能够显著提升生态补偿的效率[21]。特别是大规模的政府支付类型的生态补偿项目,有必要对补偿标准的差别化进行深入探讨,但补偿标准在多大程度上差别化,需要综合考虑差别化带来的交易成本和效率改进的增加程度[14]。

四是补偿方式,即“如何补偿”问题。可操作性强且交易成本低的补偿方式是生态补偿能否持续、有效实施的关键。根据补偿物的性质,生态补偿方式可分为资金补偿、实物补偿、政策补偿和技术补偿。实践中,在生态保护项目未取得广泛认知和认同的情况下,一般先以现金补偿或实物补偿的“输血式”补偿为主,然后逐步向政策补偿、技术补偿的“造血式”方式过渡[22]。

五是补偿条件性,即“补偿监管”问题。生态补偿条件性的含义如下:“环境服务提供者只有履行自然资源管理协议或采取了特定的土地利用方式才能获得补偿[23]。”在生态补偿项目实施过程中,需要监管受偿者是否按照政策要求采取了特定的土地利用方式,以及特定的土地利用方式是否产生了预期的生态系统服务。

2 研究区域与数据来源

鄱阳湖位于长江中下游南岸、江西省北部,鄱阳湖湿地是亚洲第一大淡水湖生态湿地,也是中国乃至世界重要湿地和候鸟越冬栖息地,在长江中下游防洪和蓄洪、区域气候调节和保护生物多样性等方面都发挥了重要的作用[24]。2014年,鄱阳湖国家级自然保护区被列入国家湿地生态效益补偿试点,补偿主要用于对候鸟迁飞路线上的重要湿地因鸟类等野生动物保护造成损失给予的支出,2018年鄱阳湖湿地生态效益补偿的补偿标准为80元·(667 m2)-1。目前,湿地生态效益补偿成为鄱阳湖区涉及范围最广、影响最大的生态补偿项目。

基于生态补偿分析框架,笔者所在课题组设计调查问卷,于2019年7月8—24日对江西省庐山市、共青城市、永修县、新建区和都昌县的14个镇27个村进行了湿地生态效益补偿实地调研,调研方式主要为农户问卷调查,共发放问卷509份,获得有效问卷503份,有效率为98.82%。调研问卷的主要内容包括4个部分,第1部分为家庭基本信息,了解受访者的个人特征、家庭特征、生产特征及家庭收支情况;第2部分为农户对湿地生态效益补偿政策的看法及意愿,调查受访农户对湿地生态效益补偿政策补偿标准、补偿方式、监管等的看法及其意愿;第3部分为问卷有效性调查,通过受访者自评和调研员评价来反映受访农户对问卷的理解和配合程度,以及调研问题的前后验证,从而评估问卷的有效性。

受访农户基本特征见表1。

表1 样本农户的基本特征Table 1 The essential features of the investigation samples

样本农户中男性占82.9%,这是因为调研时选择的访谈对象大多为户主,户主多为男性。样本农户整体年龄偏大,平均年龄为55.24岁。样本农户平均文化程度偏低,初中及以下文化程度占90.6%,高中以上学历仅有9人,但这并不影响问卷的反馈。样本农户平均家庭规模为3.69人,家庭常住人口为3~5人的居多,占46.1%;样本农户平均家庭耕地面积为0.58 hm2,其中42.2%的农户家庭耕地面积在0.27 hm2以下,12.3%的家庭耕地面积在1 hm2以上,多数农户的家庭耕地面积在0.58~1 hm2之间,占比为45.5%。受访农户家庭人均纯收入为8 924.40元·a-1,低于江西省农村居民人均纯收入平均水平。

3 湿地生态效益补偿机制构建

参考生态补偿分析框架和国内外生态补偿实践经验,针对湿地生态效益补偿实际,综合鄱阳湖农户调查数据,构建包括补偿者与受偿者、补偿标准、补偿方式、补偿条件性等核心元素的鄱阳湖湿地生态补偿机制。

3.1 补偿者与受偿者

3.1.1补偿者

理论上,湿地生态系统服务的受益者应为补偿者。保护鄱阳湖湿地生态系统,可以起到蓄洪防旱、调节气候、保护生物多样性等作用,受益者应为鄱阳湖整个湖区乃至全社会的每个人,按照“受益者付费”的一般性原则,所有受益者都应成为湿地生态效益补偿的补偿者。然而,受益者为分散个体,难以衡量及测算单个受益主体的受益数量,且大范围内交易成本较高,支付难度较大,根据生态补偿理论,在此情况下,政府应代表所有受益者承担补偿。

大多数受访农户认为,中央政府应作为补偿者。66.2%的受访农户认为补偿应由中央政府承担,24.1%的受访农户认为中央、省级、市县级政府都应承担补偿。其中,42.7%的受访农户表示对地方政府不太信任,因此,更希望由中央政府作为补偿者。目前,国内生态补偿实践中,如退耕还林工程、生态公益林、轮作休耕等均是以中央政府为主,地方政府为辅作为补偿者。

此外,世界自然基金会(WWF)、国际鹤类基金会(ICF)和全球环境基金(GEF)等社会组织,以及鄱阳湖区内的大雁保护协会、小天鹅保护协会、生态摄影协会等民间组织,这些社会组织公益资金和民间组织自筹资金也可作为丰富湿地生态效益补偿资金来源的渠道。湿地生态效益补偿涉及面广,考虑到各级政府支付能力,借鉴国内外生态补偿实践,湿地生态效益补偿可由中央政府主导,省、市(县)、社会组织共同作为湿地补偿主体。鄱阳湖湖区可分为国家级保护区、省级保护区及普通区域,各区域补偿资金来源可表达为

Cj=Nj+Sj+Lj+Oj。

(1)

式(1)中,j=1、2、3分别表示国家级保护区、省级保护区、普通区域;C为表示农户湿地生态效益补偿;N为国家层面的补偿资金;S为省级层面的补偿资金;L为市(县)层面的补偿资金;O为社会组织的补偿资金。N1>0,S1≥0,L1≥0,O1≥0;N2>0,S2>0,L2≥0,O2≥0;N3≥0,S3>0,L3>0,O3≥0。

3.1.2受偿者

理论上,湿地生态效益的提供者或保护者应为受偿者。遵循“谁保护,谁受益”“谁受损、补偿谁”的原则,按照两阶段补偿方法,湿地生态效益补偿的受偿者应包括因保护湿地和候鸟等野生动物而遭受损失的所有农户以及受损农户所在的社区(乡村)。目前,鄱阳湖湿地生态效益补偿的补偿对象只限定为鄱阳湖周边5 km范围内,因保护湿地和鸟类等野生动物而遭受损失的基本农田及第二轮土地承包范围内的耕地承包经营权人和受影响的社区(乡村)。

就鸟类等野生动物对鄱阳湖湿地及周边造成的损失来看,一是补偿范围不应仅限于耕地,还应包括其他利用方式的土地,如鱼塘、藕塘、养殖水域等。二是部分耕地承包经营权人会将自己的耕地转租给他人经营,因保护鸟类等野生动物而遭受农作物损失的农户应是耕地实际经营者,因此,耕地承包经营权人作为受偿者,会造成补偿无效率或补偿不足问题。受访农户中有38.1%的农户存在租入耕地的情况,而租入耕地因保护鸟类等野生动物而遭受的损失并没有得到相应补偿,大部分租地农户对此表示不满。因此,补偿对象应由耕地承包经营人调整为耕地实际经营者。三是补偿区域仅为5 km范围内,而鸟类等野生动物的活动范围是不固定的,超过5 km范围的区域也可能会受到鸟类等野生动物的破坏,因此,补偿区域应适当做出调整,对5 km之外受到损失的农户也应根据受损失程度给予补偿。

3.2 补偿标准

3.2.1补偿标准的核算

理论上,补偿标准应介于机会成本与其所提供的生态系统服务价值之间。国内生态补偿实践中多采用机会成本法,同时综合考虑受偿者的受偿意愿以及补偿者的支付能力等因素来确定合理的补偿标准。鉴于此,湿地生态效益补偿标准的核算以机会成本为主,但应大于机会成本,并需充分尊重农户受偿意愿,这样才能促使农户主动保护鄱阳湖湿地,否则会出现破坏湿地和非法猎捕候鸟等行为。

采用条件评估法(CVM)支付卡式来调查农户参与湿地生态效益补偿的受偿意愿,503户受访农户的受偿意愿主要分布在1 200、1 500、1 800、3 000元·hm-2·a-1等,受偿意愿为1 500元·hm-2·a-1的人数占比最大,占有效问卷总数的23.5%。根据受偿意愿分布频率数据,可以计算出鄱阳湖农户对湿地生态效益补偿的受偿意愿值为2 523.45元·hm-2·a-1,即农户主观期望的最低年补偿标准。

生态补偿标准的机会成本法原理是“环境保护过程中提供者所放弃的最大利益”[25]。农户保护湿地的机会成本主要是鸟类等野生动物对农户种植或者养殖破坏造成的损失。由于调研地89.4%的农户耕地选择种植水稻,因此,以水稻种植为例计算农户保护湿地的机会成本。在不受鸟类等野生动物破坏的情况下,根据水稻种植的投入产出数据(表2),耕地收入平均为17 129.40元·hm-2,化肥、农药、种子等平均总投入为7 853.40元·hm-2,据此得出农户种植水稻的平均净收入为9 276.00元·hm-2。而农户种植水稻遭受鸟类等野生动物造成的损失程度不尽相同,最严重的损失程度为90%,平均遭受的损失程度为27%,由此计算出农户保护湿地的平均机会成本为2 494.80元·hm-2。

表2 农户水稻种植的投入产出及机会成本Table 2 Farmers′ input and output from rice planting and the opportunity cost

综合农户受偿意愿、机会成本法标准,根据专家打分法,将主观补偿标准赋予权重0.3,机会成本法补偿标准赋予权重0.7,加权得到农户湿地生态效益补偿标准为2 503.39元·hm-2,约为现行补偿标准的2.1倍。这与农户调查结果基本相符,62.23%的农户表示补偿标准较低或太低,对于因为候鸟偷食而绝产的农户来说,补贴甚至不足正常收入的10%。36.78%的农户认为当前的补偿标准一般,尚可接受,0.09%的农户认为当前的补偿标准较高(表3)。

表3 受访农户对湿地生态效益补偿标准的评价Table 3 Evaluation on wetland ecological compensation standard by surveyed farmers

3.2.2补偿标准的差别化

理论上,机会成本和农户资源的异质性是实施湿地生态补偿标准差别化的基础。由表2可知,农户耕种的土地遭受鸟类等野生动物破坏的程度不尽相同,因此,农户参与湿地生态效益补偿的机会成本存在较大的差异性,机会成本的最小值为0元·hm-2,最大值为11 340元·hm-2。

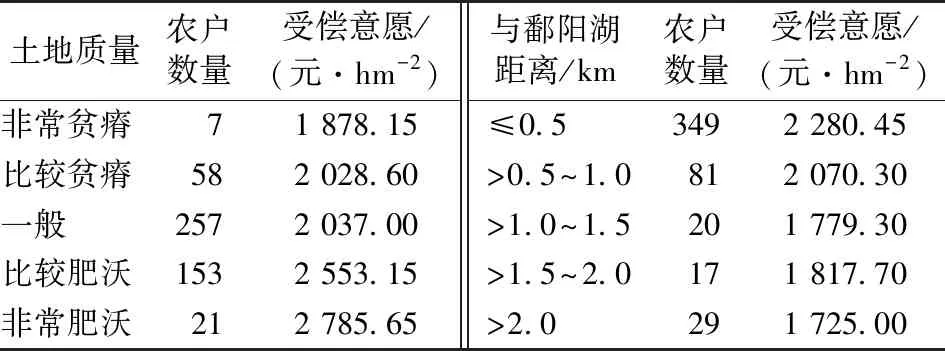

除此之外,农户参与湿地生态效益补偿的土地资源存在差异性,如土地质量、土地与鄱阳湖的距离等,这可能也会造成农户期望得到的补偿金额存在差别。因此,分析不同土地距离以及土地质量条件下农户受偿意愿均值的差异性,结果见表3。由表3可知,土地质量越好,农户受偿意愿均值就越高,土地质量非常贫瘠,农户受偿意愿均值为1 878.15 元·hm-2,而土地质量非常肥沃,农户受偿意愿均值为2 785.65 元·hm-2。总体上土地距离鄱阳湖越近,农户受偿意愿均值就越大,土地距离鄱阳湖在0.5 km之内的农户,其受偿意愿均值为2 280.45 元·hm-2,土地距离鄱阳湖在2 km之外的农户,其受偿意愿均值为1 725元·hm-2。

表4测算了不同土地质量及土地距离下农户参与湿地生态效益补偿的受偿意愿值,虽然结果显示不同土地质量及土地距离下农户的受偿意愿均值并不一致,但考虑到交易成本,这种差异性在统计上是否显著,对于确定补偿是否应采取差异化处理尤为重要。因此,采用多因素方差分析法进一步分析土地距离、土地质量对农户湿地生态效益补偿的受偿意愿影响。经过误差方差等同性的Levene检验,F值为1.125,P值为0.244,表明样本可以进行多因素方差分析。方差分析结果表明,土地质量在5%统计水平上显著,表明土地质量对农户参与湿地生态效益补偿的受偿意愿有显著影响;土地离鄱阳湖距离在10%统计水平上显著,表明土地离鄱阳湖距离对农户参与湿地生态效益补偿的受偿意愿具有显著影响。

表4 不同土地质量及土地距离条件下农户受偿意愿均值Table 4 The mean willingness to accept (WTA) of farmers with different land quality and land distance

综上,农户参与湿地生态效益补偿的机会成本以及资源禀赋存在显著差异性,当前的单一补偿标准可能会有损政策实施的效率,针对不同的土地受损失程度、土地质量以及土地距离,应该考虑制定差别化的补偿标准。

3.3 补偿的条件性

湿地生态效益补偿政策在实施中是否满足条件性直接影响了湿地生态效益补偿政策的生态补偿效率。湿地生态效益补偿的条件性是指“只有农户提供了湿地生态环境服务或者遵守了不偷猎候鸟破坏湿地的规定才能进行补偿”。为了保证湿地生态效益补偿支付的条件性,受偿者必须确保履行了候鸟及湿地的保护职责,而这需要通过有效的监管和一定的约束机制来完成。农户调查数据显示,67.5%的农户参与湿地生态效益补偿后还是会驱赶候鸟等野生动物,以防农作物遭受破坏,政府对农户保护候鸟及湿地行为的监管力度较弱。政府对补偿的弱监管不仅会影响农户当前的行为选择,还会影响农户将来的行为选择。笔者试图通过不完全信息动态博弈来分析弱监管对农户在湿地生态效益补偿中行为选择的影响。政府和农户属于博弈双方,政府的策略包括监管和不监管,农户的策略包括参与和不参与。政府监管可分为强监管与弱监管2种类型,农户对政府监管类型的信息是不对称的。当政府监管为强监管时,按照强监管的定义,农户将普遍倾向于遵守政策规定,但由于部分农户参与生态效益补偿的机会成本大于补助标准,选择参与意味着收入损失,博弈均衡的结果是这部分农户选择不参与。当政府监管为弱监管时,按照弱监管的定义,在违约成本偏低或实际监管概率偏低的情况下农户将普遍倾向于违反政策规定,即使是参与的机会成本大于补偿标准,选择参与而不遵守规定将带来收入增加,博弈均衡的结果是农户选择参与但不遵守规定。由此可以看出,弱监管会造成不公平性,即有人遵守规定,有人不遵守规定,但同样获得补偿,不公平性会进一步产生反向激励,这会极大地限制湿地生态效益补偿的政策效果。

湿地生态效益补偿标准偏低、违约成本太低和实际监管概率偏低是产生弱监管的根源,因此,在湿地生态效益补偿政策实施过程中,通过适当提高补偿标准、增加农户违约成本以及实际监管频率等改进补偿监管力度,进而真正实现湿地保护的政策目标。

3.4 补偿方式

理论上,一般的生态补偿方式主要包括资金补偿、实物补偿、技术补偿以及政策补偿等。其中,资金补偿和实物补偿一般属于输血型补偿,技术补偿和政策补偿则属于造血型补偿。就现有生态补偿实践来看,资金补偿是一种操作性强、成本低的补偿方式。农户调研结果(表5)也表明,大部分农户更倾向于现金补偿方式。其中,73.76%的农户表示最希望的补偿方式是现金补偿,14.71%的农户表示最希望的补偿方式是资金补偿+技术补偿或政策补偿,6.36%的农户表示最希望的补偿方式是政策补偿,4.17%的农户表示最希望的补偿方式是技术补偿。农户大部分选择现金补偿的主要原因,一是认为只要有了合理的现金补偿,就可以根据自己的需求购买商品或者发展产业等;二是表现出对当地政府部门的不信任,认为只有通过直接发放现金的方式,心理才更有安全感。从短期来看,现金补偿似乎更符合农户意愿,但单纯的现金补偿不仅给财政带来较大压力,而且也不能从根本上解决受偿者的生存与发展问题[26]。因此,为了提高补偿效率与政策的可持续性,湿地生态效益补偿应充分利用现金、技术、政策等多种形式组合补偿,或者可以尝试分阶段补偿,前期以现金、实物等“输血式”补偿,后期转为技术、政策等“造血式”补偿。

表5 农户最期望的补偿方式Table 5 The farmers′ most expected compensation way

4 讨论

湿地生态效益补偿机制的建立与完善对于维护湿地生态安全,促进生态文明建设具有至关重要的作用。根据调研结果,自湿地生态效益补偿实施以来,72.6%的受访农户表示鄱阳湖湿地生态环境明显改善,93.2%的受访农户表示野生动物数量和种类明显增加,53.9%的受访农户表示鄱阳湖水质显著提升。但由于湿地是多种资源的集合体,经济社会发展以及周围农户生产生活对其依赖程度较高,因而加强湿地保护影响到的利益主体规模较大,湿地生态补偿面临的问题也就更加复杂。目前,湿地生态效益补偿机制尚处于试点阶段,在调研中发现仍存在补偿范围不合理,补偿对象不完整、补偿标准偏低、补偿方式单一以及监管薄弱等问题。通过研究建议需进一步完善湿地生态效益补偿机制,补偿对象应由耕地承包经营人调整为耕地实际经营者,补偿范围不应仅限于5 km之内的耕地,还应包括其他利用方式的土地,如鱼塘、藕塘、养殖水域等,适当提高补偿标准,建议由当前的1 200 元·hm-2可提高到2 503.39元·hm-2,根据农作物受损失程度、土地与鄱阳湖距离以及土地质量等实现补偿标准的差别化,为了提高补偿效率与政策的可持续性,补偿应充分利用现金、技术、政策等多种形式组合补偿,或者可以尝试分阶段补偿,前期以现金、实物等“输血式”补偿,后期转为技术、政策等“造血式”补偿。

5 结论与启示

基于生态补偿一般理论框架,构建了湿地生态效益补偿分析框架,并结合调查数据进行了实证分析,得出以下结论:

(1)湿地生态效益补偿可由中央政府主导,省、市(县)、社会组织共同作为湿地补偿主体。进一步明晰补偿对象,补偿对象应由耕地承包经营人调整为耕地实际经营者,补偿范围不应仅限于5 km之内的耕地,还应包括其他利用方式的土地,如鱼塘、藕塘、养殖水域等。

(2)现有的补偿标准偏低,经CVM测算得到的农户受偿意愿为2 523.45元·hm-2·a-1,机会成本法估算的补偿标准为2 494.80元·hm-2·a-1,最后经加权得到湿地生态效益补偿标准为2 503.39元·hm-2·a-1,约为现行补偿标准的2.1倍。

(3)补偿标准需要差别化,考虑因素包括农作物受损失程度、土地与鄱阳湖距离以及土地质量等,其中农作物受损失程度是湿地生态效益补偿差别化的最重要考虑因素。

(4)补偿标准偏低、违约成本太低和实际监管概率偏低是产生弱监管的根源。在补偿方式上应注重多种补偿方式相结合,或者分阶段选择不同的补偿方式。

笔者的研究结论具有以下启示:

(1)农户是湿地生态效益补偿政策的实施主体,为保障农户利益,应当适当提高补偿标准,积极探索融资渠道,引导市场化资金募集方式。

(2)根据农户资源禀赋的异质性和机会成本异质性探索差别化补偿机制。平衡湿地生态效益补偿政策的短期和长远利益,实行多元化的补偿方式。

(3)加强湿地生态效益补偿实施效果监管评估,在农户层面上通过机制设计突出补奖资金的“条件性支付“以保证资金使用效率以及湿地生态保护效果。