竹文化及竹景的营造与配置

龙光红,秦 华

(西南大学园艺园林学院,重庆 400715)

我国是世界上竹类资源最为丰富、竹林面积最大、竹资源开发利用最早的国家之一,素有“竹子王国”之称[1]。竹作为理想的园林植物种类,兼具极高的观赏价值和厚重的文化底蕴,在我国造园史上竹景观的运用屡见不鲜。时至今日,竹景仍是现代园林景观的重要组成部分,并以其特有的艺术风格和审美情趣为现代园林带来无限的诗情画意,成为一道亮丽的风景线[2]。本文阐释竹的文化内涵,在此基础上分析竹景的营造和配置,有利于竹文化传承,以期为竹的园林应用提供参考。

1 竹文化的内涵

中国竹文化是以竹为载体的中国文化,换言之,是竹与中华文明的融合与沉淀;由物质文化而生,渗透和凝聚于精神文化之中,代表一种中华儿女的性情。就其内容可分为竹文化景观和竹文化符号两个方面。

竹文化景观是指竹“为人所用”后显示出来的中华文明,换言之,人们为了满足相关日常实践需要,如生活、生产、学习、审美需要等,进而有意识地用竹所创造的景象[3]体现民族群体的心理倾向和情感特点,以及文明进化的程度,其能反映出具有文化特征的“人化自然”。

竹文化符号是指竹作为一种象征物,被赋予理想人格、审美愿望、宗教观念等精神,人们的内在情感、思想观念常借竹以表现和抒发,因此,竹成为中华文化的一种重要符号[4]。

竹文化景观与竹文化符号二者相辅相成,不可分割,共同组成了博大精深的竹文化[5]。综上所述,竹文化是人类在长此以往的生产和生活实践中,通过对竹的不断认知与感悟,从而创造出的物质与精神文明总和,涵盖了社会风俗、历史文脉、精神涵养等方面。

2 传统竹文化的内容

文学家苏轼曾写道“食者竹笋,庇者竹瓦,载者竹筏,燃者竹薪,衣者竹皮,书者竹纸,履者竹鞋,真可谓不可一日无此君也!”可见,自古以来人们的生活、生产都与竹息息相关,主要体现在物质生产、精神生活与竹景几个方面。

在人类文明的发展进程中,竹子是文明的载体和工具。《弹歌》中记载,上古先民有断竹、续竹、飞土、逐肉的习俗,表明在上古时期竹就用于书写、娱乐等。商代开始有“书简”、“册”用于记载文字,即将文字写在竹片上并用绳索串起。春秋战国时期出现了毛笔,笔杆选用竹作为原材料。东晋时期,造纸专家葛洪寓居夹江,在当地造出了中国历史上的第一张竹纸;唐代,竹纸制作技术已臻成熟,竹纸被大量运销到京城长安,供内府使用,“年达六万番之多”。

竹与人类的精神生活更是密不可分,在诗、画、礼、乐以及园林造景方面均可觅其踪影。竹因其挺拔凌云、刚直有节、经霜不凋的特征,受到了历代文人墨客的称颂,涌现出大量颂竹、咏竹的文学及绘画作品。竹的摇曳之声和清疏之影,以及常青不凋之色,尽入诗情画意,并借以象征高节、正直、坚韧等情操和志向。竹还被列为“八音之一”,竹制乐器音色柔和而又不失明亮,富有中国古典乐器的特殊韵味。一些宗教甚至把竹视为神灵的象征,赋予以竹子神秘而又超自然力量的色彩,体现出古时人们虔诚的宗教信仰和对未来的渴望。

竹景是中国传统园林艺术主要意境之一,其产生和发展与古典园林的发展史一脉相承。自先秦伊始,已有植竹的相关案例。《拾遗记》中写道“始皇起虚明台,穷四方之珍,得云冈素竹”,这是有关竹子用于造园的最早记载[5]。彼时,竹主要用于编制器皿,有规模地种竹一般只限于营建狩猎场和战略物资基地,以竹造园还处于萌芽阶段。魏晋南北朝时,儒道释玄诸家争鸣,人们的思想得到空前解放,崇竹、尚竹、寓情崇竹、引竹自况的风尚广为推崇。北魏御苑“华林园”内,“竹柏荫于层石,绣薄丛于泉侧”。这一时期园林游赏功能逐步上升,以观赏、组景为目的的竹子栽培愈加得到重视,以竹造景成为造园必备,竹景在我国园林中的地位得以初步确立[6]。到了隋唐时期,竹景观更加注重诗情画意的营造,寓情于竹,引竹入画,以竹造景。“以泉石竹树养心,借诗酒琴书怡性”恰如其分地体现出当时文人们的园林观。王维辋川别业中的斤竹岭和竹里馆均以竹为主景,竹石小品应用广泛,竹景在我国园林中的地位正式确立。宋朝时,汲由写意山水园的发展,“岁寒三友”等小景组合也随之出现,成为植物“人格化”的典型;还产生了“盆景”这种新的艺术欣赏模式,而竹子正是其中必备的植物材料。明清时期,竹子在园林景观中的运用越发成熟,与粉墙、漏窗、景石等相互衬托,以竹寓意,借竹抒情,表达园主人高风亮节的情思和返璞归真的愿望。

纵观我国传统竹文化的发展历程,其内涵丰富,格调高雅,独具民族特色,并随着时间的沉淀历久弥新。

3 竹景的营造与配置

中国古典园林的创作营造以“虽由人作,宛自天开”为宗旨,非常讲究植物的配置,而竹子则充当了极为重要的角色[7]。寓情于竹,以竹造景,竹景被赋予了造园者的情思、志向、操守,其所彰显的是博大精深的竹文化。

3.1 竹景观的营造手法

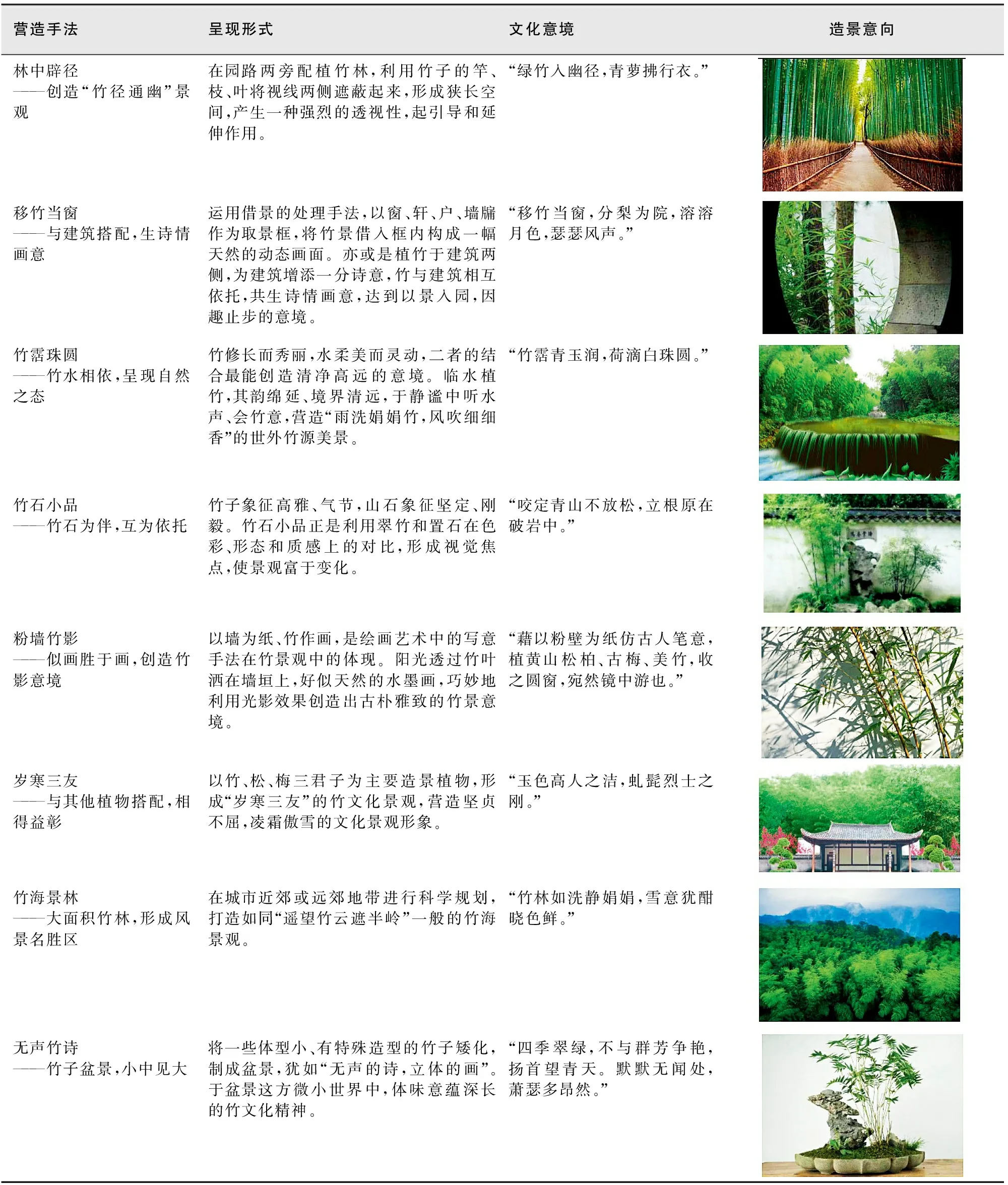

以竹景观的营造手法来体现竹文化意境,其呈现形式与造景意向见表1。

表1 竹景观的营造手法

3.2 竹景观的配置形式

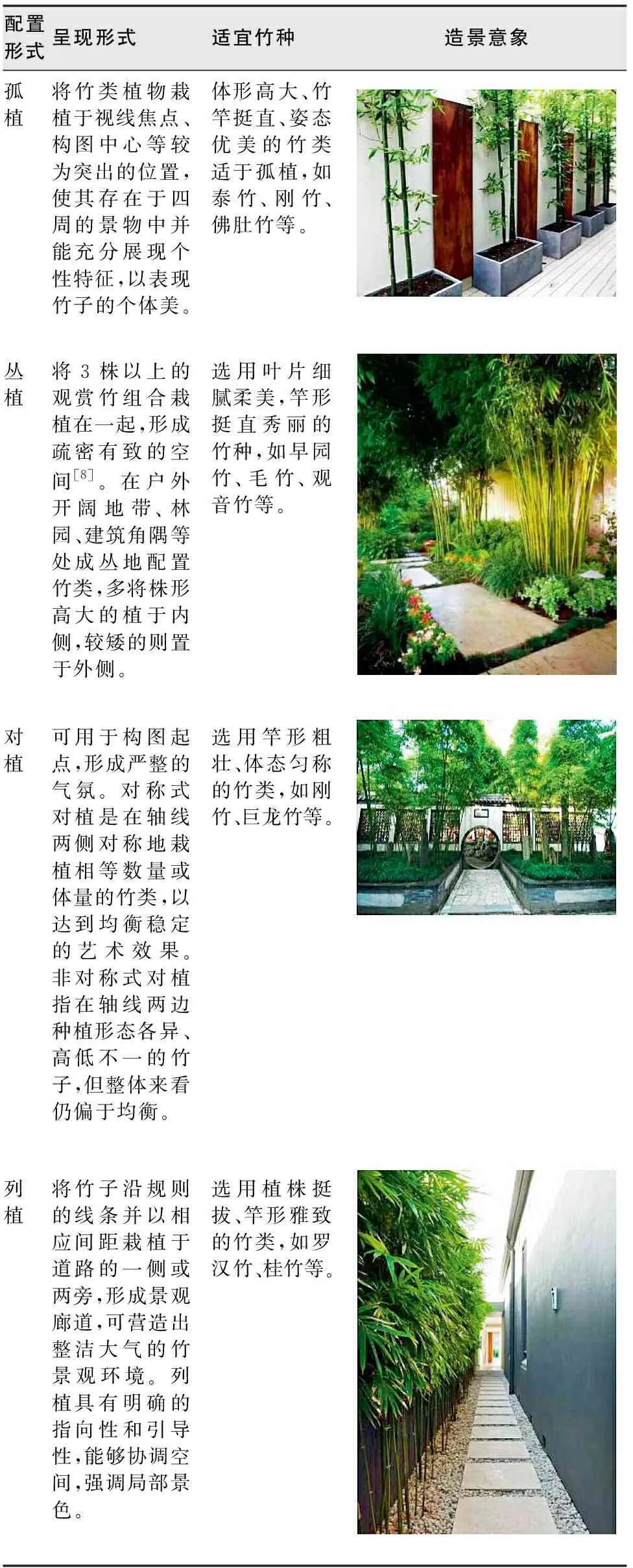

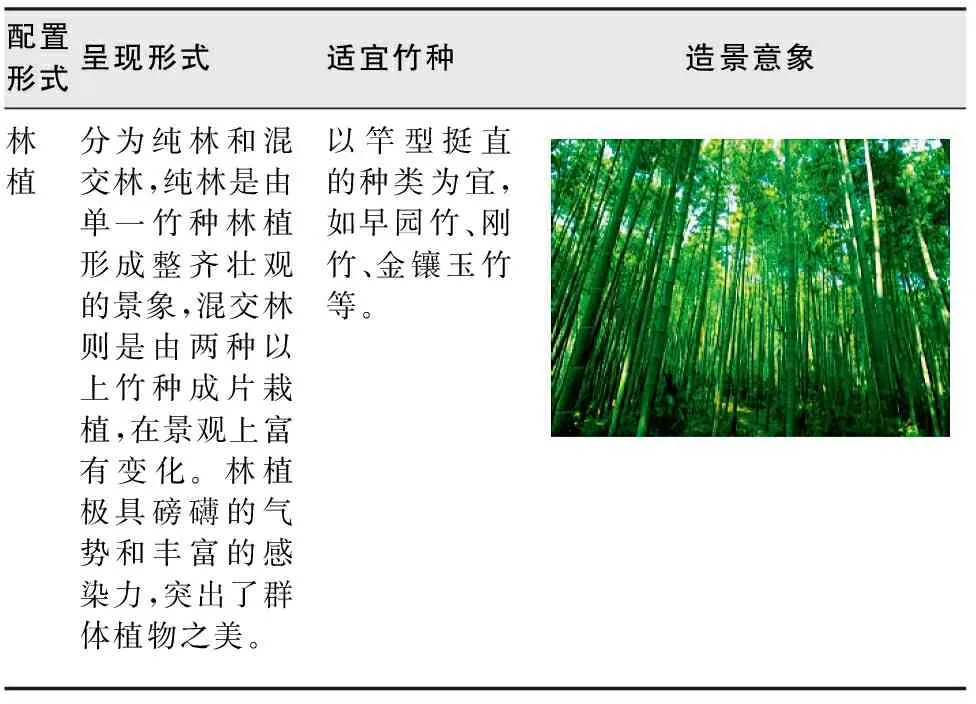

竹景观的配置形式有孤植、丛植、对植、列植和林植(表2)。

表2 竹景观的配置形式

续表2

3.3 竹景观的配置手法

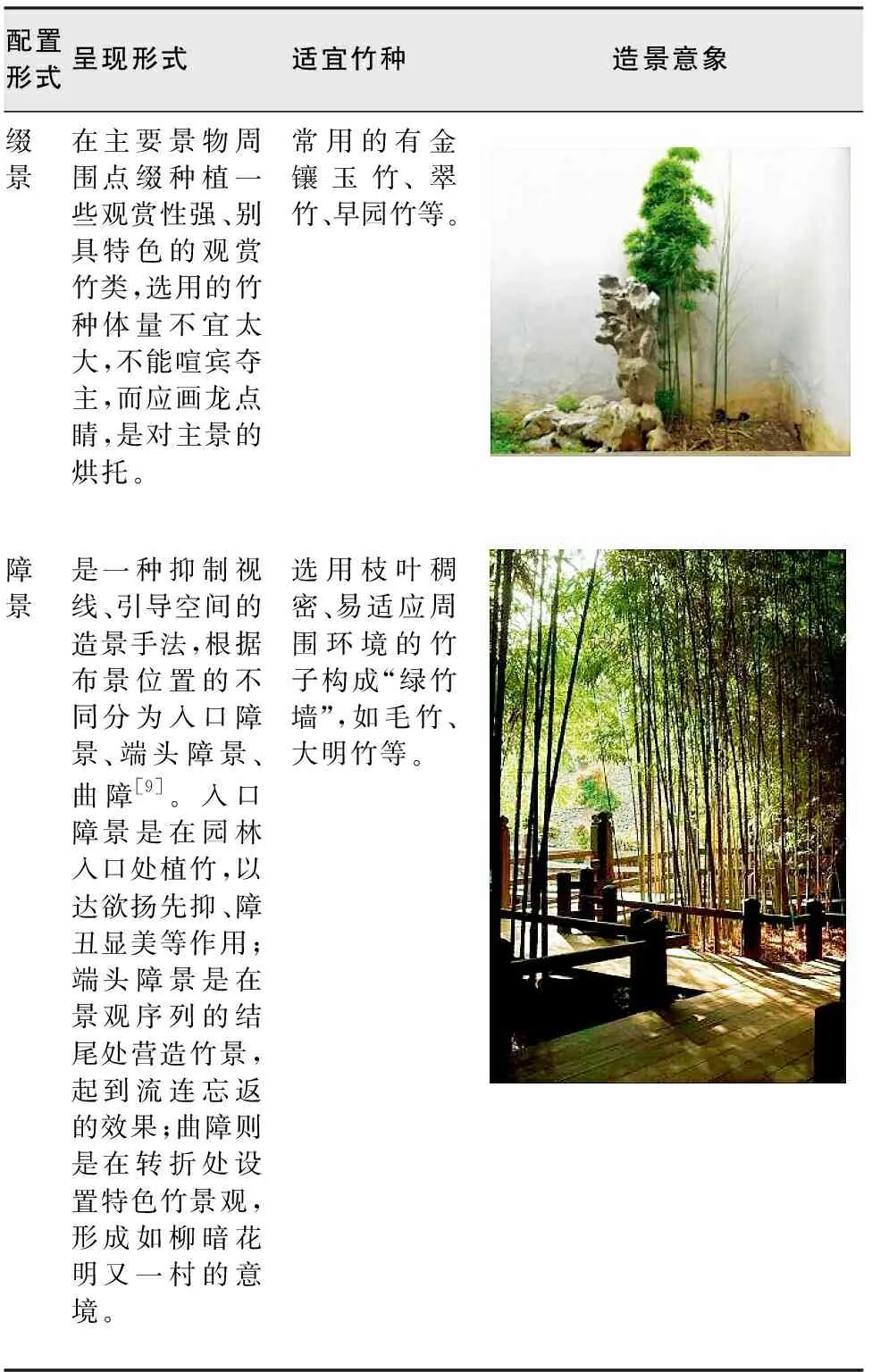

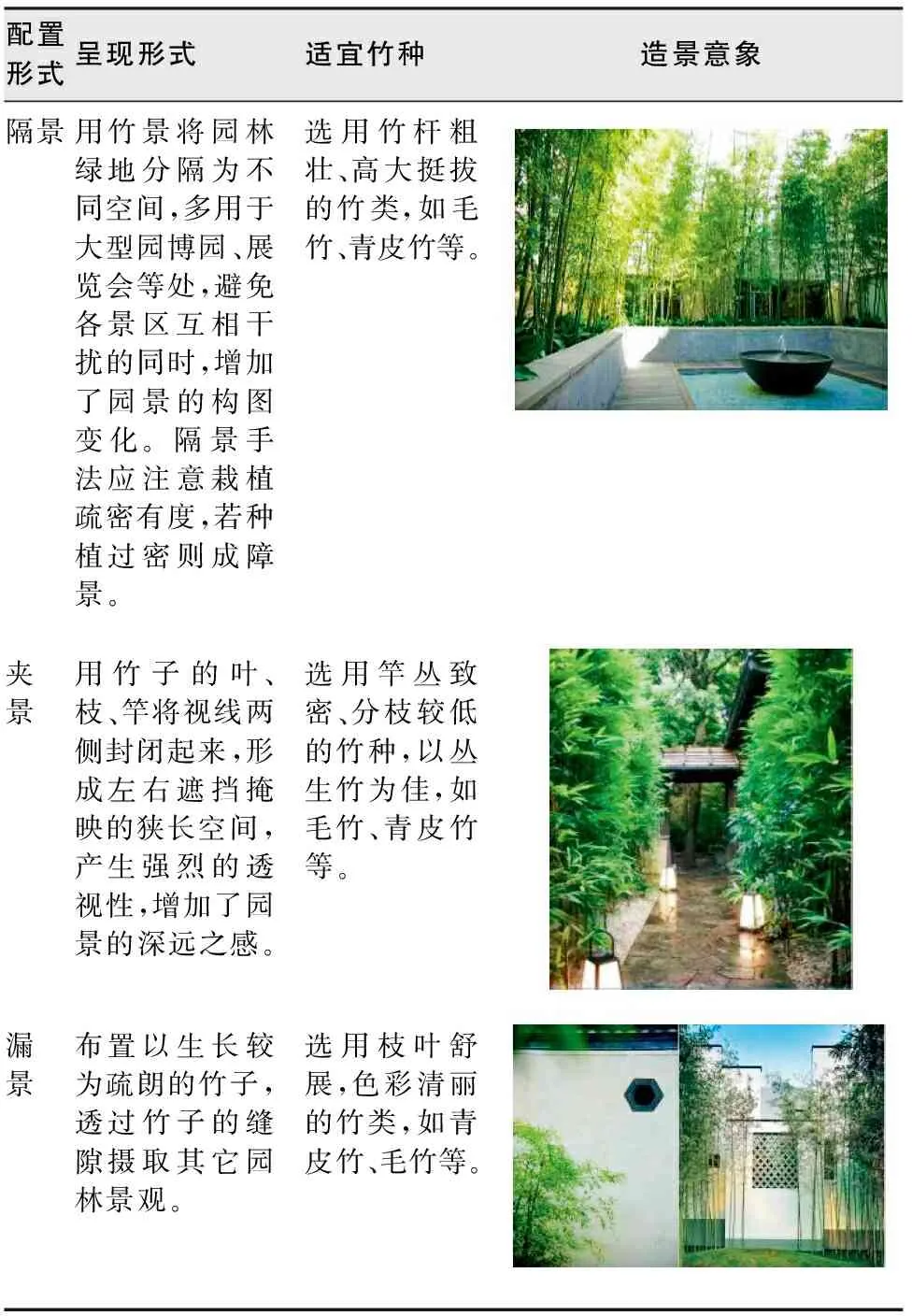

竹景观的配置手法有缀景、障景、隔景、夹景、漏景等几种形式(表3)。

表3 竹景观的配置手法

续表3

4 竹文化在园林景观中的发展趋势

随着人们审美意识和精神需求的不断提高,在园林景观中,竹文化表达方式的载体呈多元化、科学化发展。

借助数字景观技术,现代竹建筑的结构更为灵活,易于造型;其性能更加稳固,抗压能力良好。竹景观建筑所运用到的新型材料与先进技术,慢慢地改变着传统的竹文化符号,成为现代建筑和园林景观设计发展的新趋势之一。

基于传统竹文化的精神与理念,现代园林景观设计又有所革新。譬如新中式景观,通过对古典园林设计手法、技巧的传承与变通,结合新材料新工艺的运用,以传统的造园手法、色彩图案、植物空间营造等来打造现代景观空间,用现代的视角、材质、审美去表达中式园林的韵味[8-10]。在新中式园林中,竹文化景观简洁大方,通过材料本身的质感,使人在心理和视觉上产生强烈的冲击,出色地表现出秀丽的竹韵风情。其景观语言更侧重于竹文化氛围和意境的营造,而并非是出于对竹子的寓意象征以及君子节气等精神文化的诠释。

清雅脱俗的中国园林,凝聚了历代中国艺术的精髓。竹文化受其深刻影响,不仅内涵广博,文化底蕴深厚,而且表现形式多样,这也决定了其强大的包容性和可塑造性。竹文化的传承是其得到良好发展的前提,与此同时,竹文化的发展又能促进其传承,二者在总体上具有共通性,一脉相承。从竹文化及其在城市园林中的运用可知,在传统与当代之间取得知性的平衡,发掘传统文化的现代意义,表达时代感之余,还应保留对传统文化的欣赏和尊重,才能使竹文化欣欣向荣。