高血压性脑出血强化降压治疗后血肿扩大的影响因素分析

蔡少澜 叶萍仙

脑出血由于病情进展迅速且相对严重,对发病者脑实质损伤较大,进而导致患者预后较差,目前流行病学调查结果显示,高血压是诱发脑出血的重要原因,故在患者入院时尽早开展降压治疗可以显著改善患者病情及预后[1,2]。多个国内外指南均推荐,在患者入院后尽早开展强化降压治疗能显著减少脑出血病灶扩大及继发性神经功能损伤[3,4]。但临床资料显示,仍有部分患者在开展强化降压治疗后脑出血灶继续扩大,而其影响因素却众说纷纭[5],故本次研究针对此情况开展研究,旨在寻找导致强化降压治疗患者脑出血灶继续扩大的影响因素,为临床治疗提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2016年6月至2019年4月于金华广福医院确诊的高血压性脑出血(hypertension intracerebral hemorrhage,HICH)并行强化降压治疗的患者的临床资料。纳入标准为:①符合《中国脑出血诊治指南(2014)》中对于HICH诊断[3];②在我院接受强化降压治疗,且完成治疗;③发病24 h以内入院;④入院时格拉斯哥昏迷量表(glasgow coma scale,GCS)评分>12分且美国国立卫生研究院卒中量表(national institute of health stroke scale,NIHSS)评分<20分;⑤临床资料完整。排除标准为:①其他原因所致脑出血;②CT检查资料不完全;③接受手术或其他治疗方式;④严重肝肾功能异常;⑤肿瘤等其他严重的慢性全身性疾病;⑥精神异常或既往神经疾病史。共有164例患者符合纳入、排除标准,其中男性112例、女性52例;年龄47~72岁,平均年龄(63.92±14.21)岁;入院时GCS评分12~18分,平均(13.19±3.19)分;入院时NIHSS评分7~24分,平均(15.24±3.01)分。

1.2 方法 收集患者病历资料,包括性别构成、体重指数(body mass index,BMI)、血压、入院时GCS评分、入院时NIHSS评分、基础疾病、脑卒中病史、吸烟饮酒及使用抗凝药物史等一般资料;凝血功能实验室检查指标包括血小板(platelet,PLT)、D-二聚体、纤维蛋白原(fibrinogen,FIB)、凝血酶原时间(prothrombin time,PT)、活化部分凝血活酶时间(activated partial thromboplastin time,APTT)、谷丙转氨酶(alanine aminotransferase,ALT)、谷草转氨酶(aspartate aminotransferase,AST)、估计肾小球滤过率(estimated glomerular filtration rate,eGFR);发病至首次CT时间、血肿体积、出血位置、血肿形态等影像学资料。脑血肿增大标准:血肿体积较首次CT检查增加>33%或增加>6 ml即为血肿增大[6]。血肿体积=血肿的最大长径×宽×层数/2[7];斑点征定义:血肿范围内非血管走行区直径1~2 mm斑点样和/或线样增强的高密度影[7]。

1.3 统计学方法 采用SPSS 22.0软件进行数据处理分析。符合正态分布的计量资料以均数±标准差()表示,比较采用成组t检验;计数资料以例(%)表示,组间比较采用χ2检验;危险因素分析采用多元logistic回归模型。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

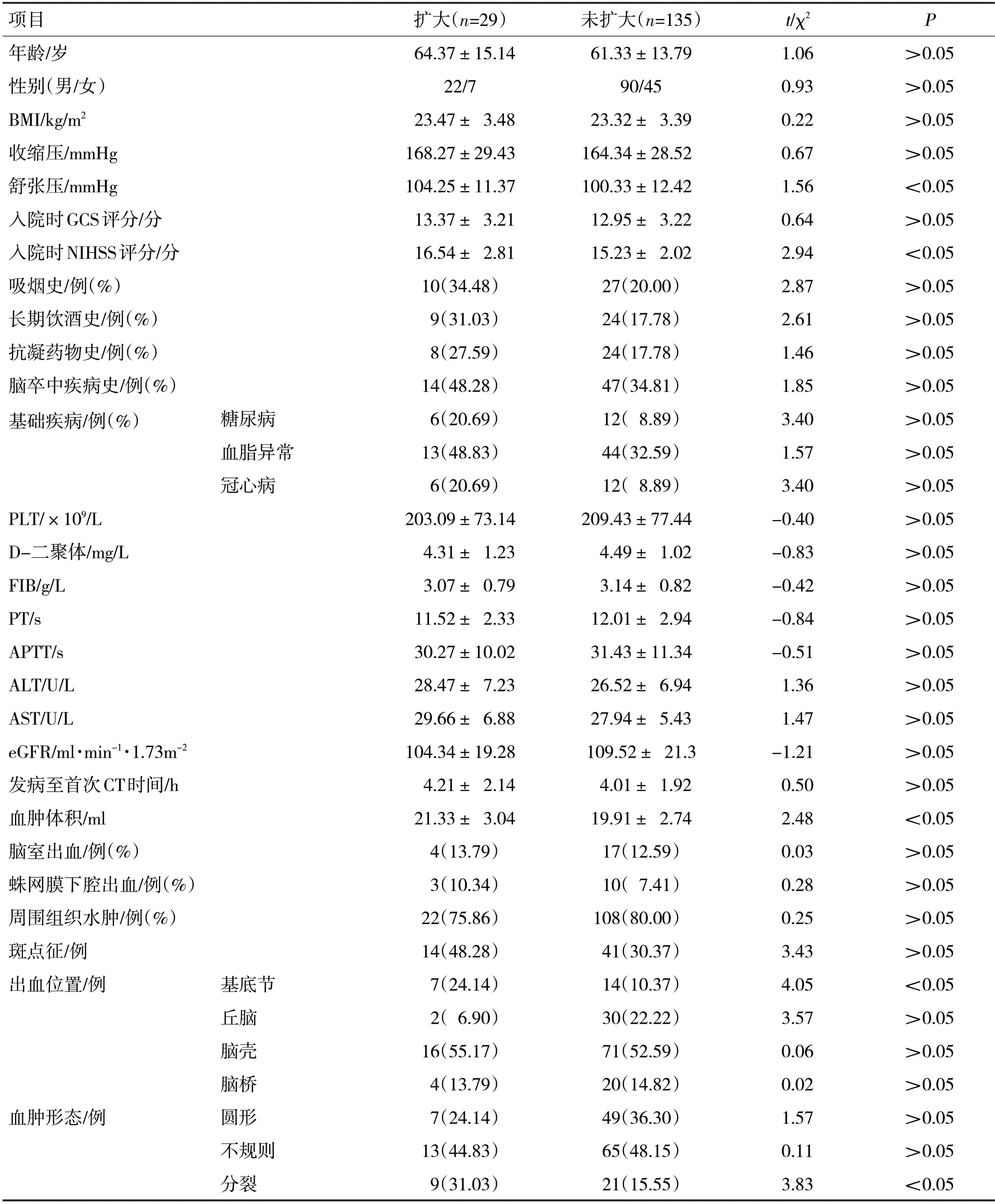

2.1 影响患者脑血肿扩大的单因素分析 所有开展强化降压治疗的患者中,共29例患者发生脑血肿扩大,发生率为17.68%。影响患者脑血肿扩大因素的单因素分析单因素分析见表1。

表1 影响患者脑血肿扩大因素的单因素分析

由表1可见,血肿扩大患者入院时NIHSS评分、基底节出血率显著高于血肿未扩大患者,而血肿体积显著大于未扩大患者,舒张压高于未扩张患者,血肿呈分裂形态比例低于未扩张患者,差异具有统计学意义(P均<0.05)。

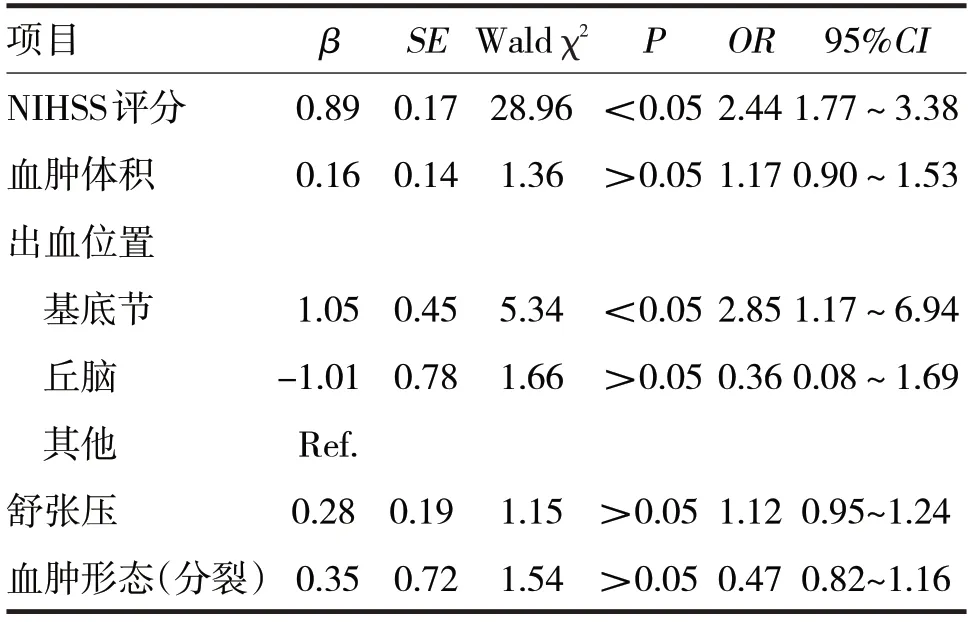

2.2 影响患者脑血肿扩大的logistic回归分析 根据单因素分析结果,以治疗后是否发生血肿扩大为因变量,以NIHSS评分(实测值)、血肿体积(实测值)、出血位置、舒张压、血肿形态作为自变量进行logistic回归分析,结果见表2。

表2 导致患者脑血肿扩大因素的logistic回归分析结果

由表2可见,NIHSS评分、基底节出血是影响患者血肿扩大的危险因素(OR分别=2.44、2.85,P均<0.05)。

3 讨论

在以往对于脑出血诊疗的经验认为,快速降低HICH患者收缩压可能会导致脑灌注不足进而引发脑缺血等其他严重并发症[8]。但是近年大量临床研究显示,灌注量并非导致脑缺血的唯一决定因素,相对于正常脑组织,脑出血患者由于水肿等原因,脑组织代谢需求降低,故灌注量减少控制在一定范围内不会导致脑缺血的发生,这也是国内外指南推荐强化降压治疗的依据[9,10]。研究显示,开展强化降压治疗后HICH患者仍有血肿扩大的风险[11],虽然出血位置被大多数研究认为是导致HICH血肿扩大的危险因素,但是对于基底节及丘脑之间的差异研究却较少,这也是开展本次研究的主要依据。

本次研究结果显示NIHSS评分、出血位置(基底节)是导致HICH患者强化降压治疗后脑血肿扩大的危险因素。NIHSS评分是反映患者神经功能损伤情况的可靠指标[12],Tsivgoulis等[13]研究指出NIHSS评分与HICH患者病情显著相关,主要是由于HICH导致血肿及周围组织水肿压迫正常脑组织导致患者神经功能受损,而上述两个原因是在多个研究中被认为是影响脑出血患者血肿扩大的危险因素,这与本次研究相符。以往对于HICH患者血肿扩大的风险研究显示出血位置是影响因素之一,在本次研究中,基底节出血是导致强化降压治疗后HICH患者血肿扩大的危险因素,可能主要有以下几点原因:①虽然短时间内降低收缩压可以减少脑组织血流灌注,降低血肿扩大风险,但是导致HICH的病理研究显示,高血压所致的终末动脉血管壁结构改变是导致患者脑出血的重要原因,此类改变的血管主要集中在大脑中动脉[14]。基底节主要结构基底节的主要供血动脉均来自于大脑中动脉分支,而且均为终末动脉的重要代表,而通过强化降压治疗并不能快速改变已经基底节变性的血管壁结构,故其发生再出血的风险更大。②研究显示,脑出血后所致的周围组织压迫引起的脑组织坏死发生再出血是导致脑血肿扩大的重要影响因素[15]。基底节位于脑组织深部,周围脑实质组织相对较多,出血后对脑白质影响较大,而丘脑出血后多扩张进入脑室,且体积相对较小,故对脑实质水肿的影响小于基底节,所致的水肿也相对较轻。而本次研究中影像学显示血肿扩大与未扩大两组患者周围组织水肿人数比较并无显著差异,这可能与样本量较小所致的偏倚有关。③HICH主要导致基底节豆纹动脉侧支、丘脑膝状体动脉及穿通动脉出血,但是有研究显示,高血压导致患者微血管出血的可能性也较大[16]。相较于丘脑,基底节体积较大的同时且血供也相对丰富,故其微小血管相对较多,治疗后继续出血的可能性也相对较大。既往有文献认为发病时间、凝血功能都会对HICH血肿再扩大有影响[17],而本次研究结果得出两者对HICH血肿再扩大影响的差异不显著,可能与部分口服抗凝药的患者直接影响凝血功能,从而影响HICH血肿再扩大有关。HICH患者口服抗凝药是否增加血肿扩大及不良预后的结局目前仍存在争议。

本次研究为单中心小样本量回顾性研究,结果存在偏倚的可能性较大,同时缺少相应的动物学实验数据,笔者也会在今后的研究中针对性的开展相关研究,完善对于HICH强化降压治疗的评估。

综上所述,NIHSS评分、基底节区出血是影响强化降压治疗后HICH患者脑血肿扩大的危险因素,在今后的临床工作中应加强对NIHSS评分高、基底节出血患者的病情监控,警惕血肿进一步扩大以免耽误治疗时机。