以高考试题导学体液免疫

洪勇刚

2020年高考理科综合全国卷Ⅲ生物学试题是高考评价体系发布后基于其进行设计的,发挥了立德树人、高考育人的功能。试题与2019年相比,稳中有进,难度有所下降,充分体现了学科特点。试题将新冠肺炎、疫情防控与人体健康及人体免疫调节等内容有机整合,体现时代精神、强化社会责任,显现核心价值。研究和分析2020年高考试题,对生物学教学及2021年复习备考具有重要的指导意义。其中,2020年高考理科综合全国卷Ⅲ第4题充分体现了健康理念,深化学生对生命活动规律的理解。教学中,我们可以此题为例导学体液免疫的相关知识,渗透健康理念。

一、原题的呈现与分析

原题:(2020年·全国卷Ⅲ·4)下列有关人体免疫调节的叙述,合理的是( )

A.若病原体不具有细胞结构,就不会使人体产生抗体

B.病原体裂解后再注射到人体,就不会使人体产生抗体

C.病原体表面若不存在蛋白质分子,就不会使人体产生抗体

D.病原体经吞噬细胞处理后暴露出的抗原可使人体产生抗体

分析:从高考结束后学生对答案时的表情可以看出此题并不简单。此题语言表达简练,聚集了人体生命活动的调节内容之一:免疫调节。内容涵盖了抗原概念、病原体与抗原的关系、体液免疫调节过程,考查了学生建构模型,理解核心知识和概念的能力,属于不算复杂的组合型题目,难度中等,正确选项为D。A、B、C选项均涉及对抗原概念及外延的理解、辨析病原体与抗原的关系。D选项主要涉及平时课堂上教师常讲甚至可以说是直接灌输的内容,也是对教材中体液免疫过程模型的建构与记忆。

对于生物学基础知识掌握得比较好的学生来说,此题较容易得分,而对于基础知识薄弱的学生来说却属于难题。学生对A、B选项会比较模糊,选C的错误率很高,主要原因是对抗原概念的外延理解不到位,又加之C选项前置于D选项,不加以分析比较就容易选错。D选项是建立在对体液免疫过程的准确理解上的,内容实属抽象,需要学生具备一定的逻辑推理能力,同时也要具有建立模型分析抽象问题的能力。

二、回归教材,厘清概念,建构模型

回归课本,人教版普通高中课程标准实验教科书《生物必修3·稳态与环境(2007版)》第37页,有定义“能够引起机体产生特异性免疫反应的物质叫抗原”,接着阐述“病毒、病菌等病原体表面的蛋白质等物质,都可以作为引起免疫反应的抗原”,从中我们应当分析、理解、辨析以下问题:病原体是什么?病原体等于抗原吗?抗原就是蛋白质吗?抗原就是病毒、病菌吗?“蛋白质等物质”的“等”字怎么理解?若学生对这些问题的理解含糊不清,那此题就很容易失分。

1.抗原的概念

从教材对抗原的定义来看,简洁了一些,只要是能够引起机体产生特异性免疫反应的物质都是抗原,可见抗原种类之多。在免疫中引起机体产生抗体或是引起机体产生一些能发挥免疫作用的淋巴细胞,无论是发挥体液免疫作用还是细胞免疫作用,都应先有抗原的刺激。教学过程中,教师应适当拓展抗原的相关知识,讲解抗原的异物性(“自己”也能成为抗原)、大分子性,以及特异性。

抗原来源多样化,如细菌、病毒等不属于自身细胞成分引起机体产生免疫反应,不同血型的人之间输血溶血、器官移植免疫等现象也与细胞表面抗原有关,而且体内某些成分也可以成为抗原,如引起自身免疫疾病的结构或成分、癌细胞等。

抗原一般相对分子质量大,而大分子物质中蛋白质分布广泛,结构多样,是生命活动不可缺少的成分,容易形成抗原,如细菌和病毒等生物机体暴露在表面的蛋白质就很容易成为抗原。但是,教师在讲授中也要强调抗原不等同于蛋白质,也有一些小分子物质或其他颗粒性物质,如青霉素、灰尘等物质对于能引起过敏反应的人来说就是抗原。

教材指出:一种抗原只能与相应的抗体或效应T细胞发生特异性结合的现象,但物质的抗原性质是由表面的抗原决定簇所决定的。抗原决定簇是一种特定的化学基团,不同的抗原分子表面具有差异性。换言之,抗原决定簇就是抗原的身份和标志,是免疫反应具有特异性的物质基础。所以,我们不能认为病原体直接等同于抗原刺激机体产生免疫反应,而是其抗原决定簇暴露出来之后刺激机体产生免疫反应的。

综上所述,教学中教师只有讲清楚抗原的概念及外延,使其成为学生的必备知识,才能让学生综合分析、理解应用知识。

2.对病原体的认识

病原體有很多种,分布非常广泛,如人的口、鼻、咽、消化道、泌尿生殖道,以及皮肤等场所或器官。病毒、衣原体、支原体、细菌和真菌等微生物常常感染人的病原体。这些生物可以是细胞型生物,也可以是非细胞型生物,但均可以成为抗原引发免疫反应,甚至引起疾病,如鼠疫杆菌、天花病毒、狂犬病病毒等毒性很强,感染后一般能引发疾病;再如,新型冠状病毒感染后其传播能力很强。基于对这些病原体知识面的扩充,上述高考试题的A选项便容易推断对错了。

3.体液免疫模型建构

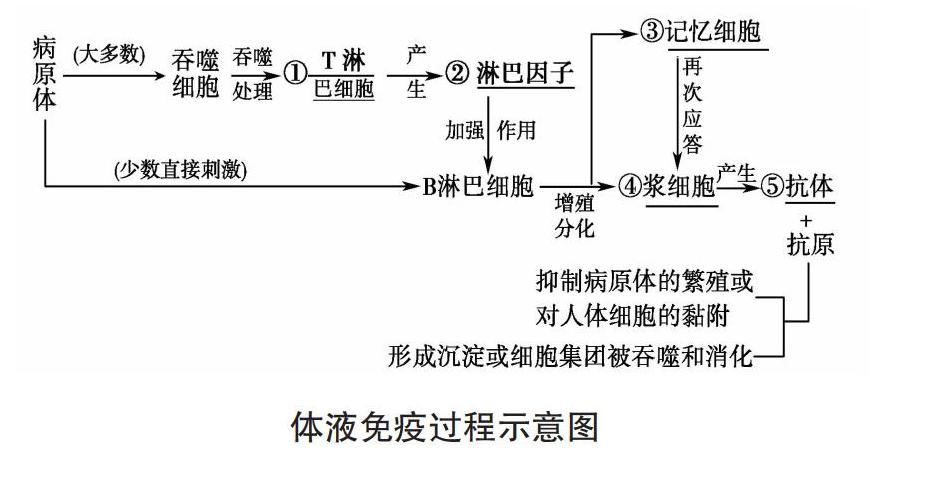

病原体进入机体后即成为抗原,大多数抗原都要经过吞噬细胞的摄取和处理,这一过程能将抗原分解成碎片,关键作用就是要将其抗原决定簇暴露出来。少数病原体的抗原决定簇不需要处理,可以直接刺激B细胞。然后,抗原被呈递给T细胞,与表面分子有关,实则是抗原决定簇与T细胞细胞膜的受体结合,完成信息传递,刺激T细胞产生淋巴因子。淋巴因子再刺激B细胞进一步增殖分化成浆细胞和记忆细胞。如果有同样抗原再度入侵可立即发生二次免疫以消灭之。这样上述高考试题的B选项自然就容易推断对错了。

教师可以结合教材体液免疫示意图建构模型,强化学生理解记忆。

三、教学与复习备考启示

1.近几年高考理科综合全国卷Ⅲ生物学试题难度较小,不是拉开学生梯度的学科。命题基于基础性和应用性,试题设计的理论依据或答案均源于教材和题目本身。因此,在生物学复习过程中,我们应从花样繁多的教辅书、题海中跳出来,回归教材、回归概念,这才是高效的教学与复习备考方法。但回归教材,不仅仅是简单的背课本和概念填空,在回归过程中,教师要帮助学生抓住知识特点、记住关键,加深理解、弄清细节。

2.高中生物学具有概念多、原理多、文字叙述多等特点,需要记忆的内容也较多,而概念的学习不仅要记得“是什么”,还应理解其外延。教师应围绕主干知识将一个单元内或一个模块的知识通过模型联系在一起。这样做能起到加深学生理解记忆的效果。

3.基于新课程标准和高考评价体系,教学与复习备考也应回归评价体系内涵,以之为准绳和导向,让学生明确“考什么”“怎么考”。人体健康的理念将会是高考的热点和重点,教师在教学中也应逐步渗透这一理念。

◇责任编辑 邱 艳◇