北京市中心区道路微循环系统建设研究

马文倩,王 栋,叶凯丰

(北京市路政局道路建设工程项目管理中心,北京 100031)

目前,我国正处于城市化和机动化迅速发展的阶段,2017年北京市机动车保有量达到590.9万辆,同比增长3.4%,位居全国第一[1].机动车数量的快速增长、城市用地等因素的制约致使交通供需矛盾突出,交通拥堵成为“城市病”的突出症结,严重制约了城市的可持续发展.究其原因:一方面是一些早期规划设计的道路条件已难以满足快速增长的交通需求;另一方面是不合理的城市道路功能和路网级配结构限制了路网功能的发挥[2].

微循环系统紊乱、功能不畅是造成城市交通拥堵的重要因素.道路微循环主要由城市次干路、支路等低等级道路构成,承担着分流主干路网车流,畅通局部交通的重要作用.国外对微循环系统建设研究主要集中在交通组织和交通管理方面.Michael从次干路与支路的供给方面进行研究,通过建立交通控制方式模型,证明了影响支路空间的因素之一是出行时间的长短[3];Christophe研究建立了新的交通循环组织方式[4].国内李静、王军利等人提出交叉口、学校及区域的3种微循环模式,重点对学校周边交通问题并结合微循环模式提出改善方案,分析了微循环在主动预防城市交通拥堵中的作用[5];林春华、魏超等人论证了采用小规模渐进式的方式推广街区制,是实现道路微循环的有效手段[6];奇格奇、吴建平等人在老城区交通微循环方案设计中,利用交通仿真技术对实施方案的评估与决策提供理论依据与数据支持[7];宋雪鸿从城市交通微循环特性分析、交通需求预测、交通管理规划等方面阐述了城市交通微循环交通建设规划理论和相关应用技术[8];汤天培、李杨等人从路网改善、停车治理、公交优化、慢行交通4个方面分析交通微循环所适用的老城区交通问题及改善对策[9].另外,还有学者研究分析了我国目前城市道路网络存在的问题,提出当前城市交通拥堵问题主要是由道路微循环系统功能不畅导致的.

目前,对大城市中心区道路微循环系统建设的研究较少,《北京市“十三五”时期交通发展建设规划》(2016—2020年)和《2018年北京市交通工作报告》中都明确提出优化城市道路网络功能和级配结构,着力实施密路网、小街区,疏通道路毛细血管,提升城市通透性和微循环能力[10-11].因此,有必要对大城市中心区道路微循环系统建设进一步研究.本文基于北京市微循环系统建设现状特征、影响因素等方面展开论述,从规划、设计、管理等方面提出微循环系统建设改善策略,对北京市微循环道路的实证研究进行交通仿真,旨在为改善城市中心区交通问题提供参考.

1 微循环系统建设现状特征及因素分析

1.1 微循环系统建设发展现状及特征

《2005年北京市政府工作报告》指出“完善的城市道路微循环系统可以有效合理地分配交通流、缓解道路压力、提高道路交通运行速度,是城市道路交通网络中重要的、不可缺少的组成部分”[12].城市道路微循环系统是由次干路、支路及以下等级道路组成的区域路网,是与主干路衔接的集散系统,主要为城市中心区各分区内区域的交通服务,与由快速路和主干路组成的主循环系统相比,良好的微循环系统可以有效分担城市主干路网交通压力,提高路网的连通度和可达性,对城市交通系统高效运转起着关键作用.

北京市中心城区胡同、背街小巷、老旧小区分布集中,交叉口多而密;非直线交通流较大,干扰严重,不利于过境交通分流.截至2017年年底,北京市城区道路总里程6 359 km,其中:快速路390 km;主干路984 km;次干路653 km;支路及以下4 332 km[13].2011年至2017年期间,北京市共完成148条次支路建设,累计建设里程约90.23 km,涉及东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区6个行政区.已建成道路通车后与现有道路形成区域交通网,实现了对联通道路的分流作用,在一定程度上提高了路网的集散能力和运行效率.

《北京市城市总体规划(2016—2035年)》要求大幅提高次干路和支路规划实施率,到2035年集中建设区道路网密度力争达到8 km/km2,道路网规划实施率力争达到92%[14].截至2016年年底,北京市集中建设区道路网密度4.443 km/km2,与规划目标尚有差距,北京市城市道路按道路里程规划的实现情况如表1所示.

表1 2016年北京市城市道路按道路里程规划实现情况

北京市城市道路中快速路、主干路道路实施率较高,分别达到86%、66%,而次干路、支路实施率偏低,同时受旧城路网格局影响,北京市城市道路网络级配大致为1∶1.6∶2∶2.8,与《城市道路交通规划设计规范》中推荐的1∶2.2∶2.9∶7.8级配比例相比尚有差距,制约了城区道路的整体通行能力.城市集中建设区现状道路网密度较低,原因在于规划建设实施政策机制尚不完善,且既有建成区内微循环道路的新建、改建难度较大,征地拆迁困难,造成街区道路完成度较低,依然存在断头路、错口路、瓶颈路、丁字路等,导致道路微循环不畅.

1.2 因素分析

1)道路微循环系统建设缺乏科学规划,项目储备不足.城市中心区路网结构有待进一步优化,微循环道路建设相对滞后,缺少以缓解交通拥堵为核心的总体实施规划.随着近年来微循环道路建设力度的加大,中心区存在项目储备不足的问题,影响后续微循环道路建设的延续性.

2)道路微循环系统建设实施难度大,总体进展较为缓慢.由于微循环道路均处于城市建成区,既有自身实施难度大的客观性,也存在影响实施进展的因素,主要有:①房屋拆迁征收困难.城市核心区安置房源供需矛盾突出,居民用房置换房源紧缺,且征收多涉及企事业单位、居民住户的拆迁腾退问题,建设资金需求大,征收工作周期长、协调难度大,直接制约道路建设进度.②前期工作周期长.新开工道路需开展勘察设计招标、方案设计、用地预审、立项评估、施工监理招标、征地拆迁、搬迁腾退等工作,若占用绿地、林地、耕地,还需调整规划、用地还建等,工作周期相对较长,开工时间滞后.③代征道路用地、代征代建道路腾退等遗留问题复杂.开发商未能及时将代建道路移交区道路养护单位,或是圈地挪作他用,形成历史遗留问题;道路建设占地需与物业公司、居民业主协商腾退问题,难度较大.④协调机制仍不完善.微循环道路建设工作涉及市区两级多部门,且各区的建设体制也有所不同,特别是区交通主管部门统筹协调全区微循环道路建设难度很大.

3)道路建成后疏于管理,没有充分发挥畅通“微循环”作用.部分完工道路开放交通后,由于交通设施不完善,管理措施不到位,机非混行、停车秩序混乱等问题突出,影响了道路通行能力及行车安全,降低了道路微循环发挥改善交通拥堵的作用.

2 微循环系统建设改善策略研究

微循环道路多处于城市建成区,受老城文化风貌保护等条件限制影响,难以进行大规模的改扩建工程,使得城市交通过度依赖主干路网.因此,在主干道交通承载量日趋饱和的情况下,如何保障城市道路微循环系统畅通,是缓解交通拥堵的重要课题.

2.1 规划引领,加强储备——微循环道路网规划布局策略

基于次干路、支路实施率低,路网等级级配不合理的特点,以中心区为重点,根据辖区交通发展需求、道路分布特点,调整优化“中心城区微循环交通规划”,在此框架下,本着“突出重点、控制规模、注重实效”的原则,研究制订符合辖区发展特点的道路微循环建设计划,打通重要节点附近道路“微循环”.通过技术创新、完善政策、试点探索、滚动实施等手段,全面提高次干路和支路实现率.此外,结合路网规划和发展需求,建立全市统一的交通基础设施项目储备库,坚持远近结合、阶梯储备、滚动管理的模式,实现对全市微循环道路的全过程统筹和全周期管理.

2.2 合理设计,科学引导——微循环道路建设策略

1)持续完善和建设城市次支路.通过对次支路、街巷路进行完善和改造,逐步完善局部区域路网,缓解城市主干路和快速路通行压力.结合重点功能区制订周边区域微循环道路的联动建设计划,结合土地开发规划建设方案,衔接好周边路网结构,从区域路网角度选择关键道路优先建设,从而盘活区域路网.

2)注重微循环道路的连接线建设.新改扩建道路在提高道路自身通行能力的同时,加重了彼此间连接道路的交通压力,导致了新瓶颈出现.制订微循环道路建设方案时,需充分考虑区域内各条道路的拓扑关系,从“点—线—面”的层面全面考虑微循环道路建设.

3)交通控制要及时跟进道路建设.新改扩建道路的通行能力虽然已有显著提高,但交叉口信号控制配时仍然沿用新改扩建前的方案,导致微循环道路建设的作用并未充分发挥甚至无法发挥.在微循环道路建设完成后,应及时通过交通调查了解其对交通运行情况的影响,并及时调整相关交通控制方案.

4)道路建设与交通诱导协同解决交通问题.道路建设为解决交通问题提供了基础、必备的条件,如何引导车辆使用微循环道路,缓解城市快速路、主干路的交通压力成了新的问题,这就需要依靠完善的交通诱导措施来加以实现.在进行微循环道路建设的同时,需要了解其建设能够为过境车辆运行提供的供给,并针对供给设计相应的过境交通诱导方案,充分发挥微循环道路作用.

2.3 顶层谋划,完善机制——微循环道路管理机制策略

现阶段微循环道路项目缺乏对全市整体性、前瞻性的工作部署,面临前期储备不足、实施难度大的困难,亟须整合市、区两级力量,形成综合治理、共担共治的工作格局;构建市区两级协同推进工作的信息共享平台,加强各部门在财政投入、土地供应、重点工程推进与空间布局在建设时序上的沟通衔接,形成推进合力;科学制订年度重点工作建设计划,完善区级主责、督查督办的责任机制,以实现市区协调、部门联动、同步高效.

2.4 加强管理,综合施治——微循环交通管理策略

做好已完工道路的移交管理工作,加强配套交通工程设施的同期建设,加强秩序管理,避免新建道路成为停车场,通过单行交通组织、合理规划停车、强化秩序管控等方式,改善出行环境,切实发挥道路建设作用.例如:对背街小巷实施机动车单行,结合周边路网条件,科学组织、合理引导,保障车辆行驶有序;结合区域道路特点,以解决停车资源、深入挖潜道路空间为主要手段,通过设置单行单停、斜列式停车位等方式,提升整体交通环境;全面从严开展交通综合执法,部门联合开展常态化交通违法整治,严查违法停车、违法变道等交通违法行为,加强路侧停车秩序整治;积极推动治理重心下移,鼓励属地政府采取区域自治方式,规范胡同、街巷的动静态交通秩序,保障微循环畅通.

3 实证研究

3.1 道路选取及概况

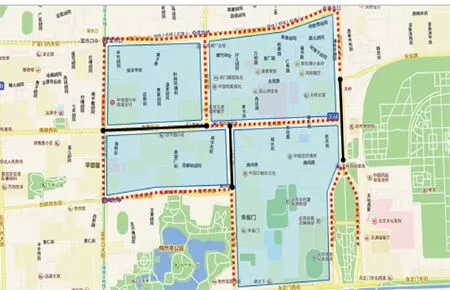

以北京市西城区南中轴路、太平街二期、南横东街3条改扩建道路作为一个局部道路微循环工程实例进行分析.采用最小闭合回路扩展方法确定关联道路,即以南中轴路、太平街二期、南横东街3条为边,向道路两侧、道路端点周边分别选取一定级别的道路(通常为同级或高一级道路)搜索能够闭合最小回路.由于3条微循环道路的关联道路存在重合路段,则认为这3条微循环道路彼此联系紧密,组成了联合体的关联区域如图1所示.

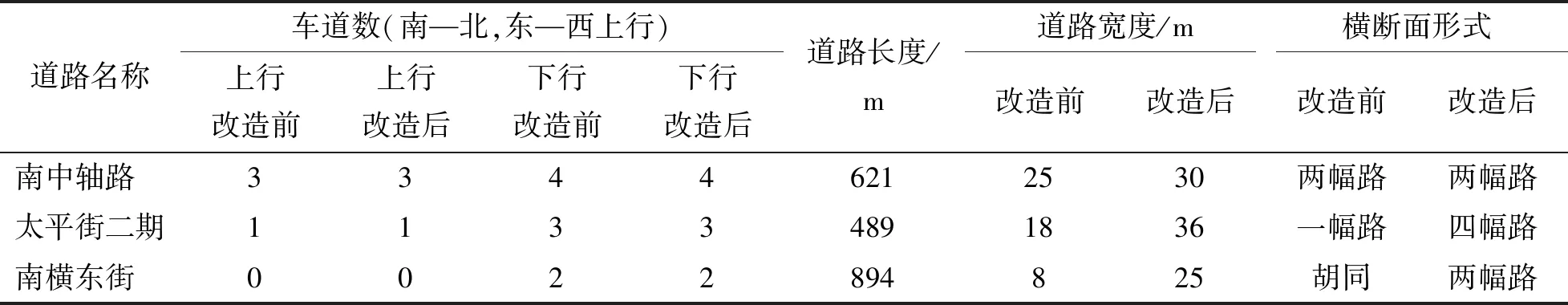

3条道路改造信息如表2所示[15].

注:黑色道路为微循环建设工程改扩建道路;红色虚线道路为关联道路;蓝色围合区域为关联区域.图1 西城区微循环道路关联区域示意图

表2 西城区微循环道路改造基本情况

3.2 仿真模型搭建

根据表2中微循环道路改扩建前后的道路信息,结合实地调研得到的交叉口控制配时,建立了改扩建前后关联区域内路网.根据现场调查,获取到工作日17:30—18:30 1 h内的主要道路断面流量,反推得到路网OD,并载入路网,期望线如图2所示.

图2 西城区算例路网期望线

对改造后的各交叉口进行了信号配时,并设置仿真步长1/10 s、仿真时间40 min,向Q-Paramics Analyzer分析器输出分析文件采样时段长30 min,分别使用了6、13、21、23、67共5个随机种子进行了仿真,结果取均值.

3.3 实施效果评价

通过仿真运行计算,在路网可达性方面,该区域路网时间可达性时间指标由10 min22 s缩短为7 min41 s,减少了161 s,改扩建道路较为有效地提升了自身路段行车速度,并提升了部分其他路段的行车速度,对其关联道路内的交通运行状态改善起到了积极作用.已建成道路通过拓宽、改造,提升了道路原有标准,使得公共交通、行人与非机动车通行条件得到同步提升,加强了与外围路网的连通性,提升了该区域道路微循环能力.

4 结束语

良好的道路微循环系统是完善城市路网结构、缓解城市交通压力、改善城市交通拥堵问题的有效手段.本文在分析国内外城市交通微循环相关研究成果的基础上,从微循环系统定义及功能特性出发,重点阐述了北京微循环系统建设现状及因素分析,同时从规划、建设、管理等方面提出了微循环系统的建设思路.最后以北京市西城区微循环道路为例,应用交通仿真的方法,论证了道路改造方案的可行性和和合理性,为城市道路微循环系统建设提供参考.由于微循环系统建设受约于土地政策和交通需求的精准预测,后续研究还有待于对土地政策、交通需求、交通组织、出行特征等指标问题的具体分析,并制定相应条件技术标准,以便为道路微循环系统设计时提供参考.此外,道路微循环分流干道交通量,势必会对区域内部的交通造成干扰,因此,如何对支路合理划分路权将是进一步研究的方向.