基于综合区划的中国西南地区自然资源动态变化特征分析

赖明, 吴淑玉, 张海燕, 刘玖芬, 王新华, 陈熹卓

(1.中国地质大学(武汉)资源学院,湖北武汉 430074; 2.自然资源要素耦合过程与效应重点实验室,北京 100055; 3.中国地质调查局烟台海岸带地质调查中心,山东烟台 264000;4.中国科学院地理科学与资源研究所,北京 100101; 5.中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心,北京 100055)

0 引言

20世纪80年代以来,中国以大量消耗自然资源与一定环境破坏为代价,实现了经济持续高速发展[1]。当前中国已经全面进入生态文明的新时代,经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,是推进国家治理体系和治理能力现代化的时代,迫切需要建立健全中国特色的自然资源治理体系,提升自然资源治理能力[2]。为有效合理地开发利用自然资源,减小生态环境压力,达到维持发展与资源利用的动态平衡,促进资源可持续利用和经济可持续发展,需要对中国自然资源进行综合区划,探讨分析自然资源的动态变化,明确自然资源动态变化状况,提高对自然资源的认知能力。我国在20世纪20年代至30年代便开始了区划工作的相关研究[3],至今已取得了较为丰硕的成果。中国区划工作经历了服务于自然本底认知[4]、服务于工农业生产[5]、服务于经济建设以及当前服务于可持续发展4个阶段[6-7]。其中研究较多且较为成熟的有气候[8-10]、生态[11-13]、地理[5,7,14]等自然区划,以及服务于单项自然资源的农业[15-17]、植被[18-19]、土地[20-21]、水资源[22]等区划工作。然而,以自然资源为研究对象,从“山水林田湖草是生命共同体”的理念出发,由单一大尺度到多维尺度和单一要素到多要素综合的自然资源综合区划还处于萌芽阶段。中国西南地区分布有丰富的江河、森林、牧草、农田等自然资源,前人在西南地区进行了大量的区划研究,如傅伯杰等[11]在“中国生态区划方案”中将西南地区划分到亚热带湿润常绿阔叶林生态地区和南亚季风湿润、半湿润常绿阔叶林生态地区两个二级生态区划中; 郑景云等[10]对西南地区的气候区进行了新的划分,但目前针对自然资源的综合区划还存在不足。

本文基于已有研究,以张海燕等[23]划分的中国自然资源综合区划一级分区为基础,以一级分区中的西南林耕自然资源大区为例,根据区域特征确定指标和权重,按照区划方案进行该大区的二级、三级自然资源综合区划,并根据区划结果,对区划内的自然资源动态变化进行特征分析,以期阐明自然资源的空间分异特征和动态演变规律。

1 研究区概况

西南林耕自然资源大区主要分布于中国7大自然地理分区之一的西南地区,包括云南省、贵州省、四川省东部、重庆市西部、陕西省南部、甘肃省南部、河南省西部、广西壮族自治区西部以及湖北省和湖南省的少部分地区(图1)。全区总面积约102.32×104km2,占全国陆地总面积的约10.62%。西南林耕自然资源大区的地形较为显著地分为四川盆地及其周边山地、云贵高原中高山山地丘陵区和青藏高原高山山地区3个地形单元[24]; 气候类型主要包括四川盆地中亚热带湿润季风气候、云贵高原中南亚热带季风气候,大区南端少部分地区为热带季雨林气候; 大区内春季和秋季降水量整体偏少,冬季降水量最少,夏季湿润多雨,全区年降水量整体呈“东多西少,南多北少”的分布规律; 主要农作物包括水稻、小麦、油菜、玉米等。西南林耕自然资源大区包含贵州省梵净山、云南省西双版纳、云南省苍山洱海等多个自然保护区,重点保护对象包括亚热带森林生态系统、热带森林生态系统、冰川遗迹、高原湖泊等自然系统,以及黔金丝猴、珙桐、弓鱼等珍稀动植物[25-27]。

图1 西南林耕自然资源大区地理位置

2 自然资源综合区划方案

2.1 数据来源

本文获取的地形地貌数据、植被数据、气象数据、流域数据和陆地生态系统空间分布数据(自然资源)来自中国科学院资源环境科学与数据中心(http: //www.resdc.cn/),其中植被数据包括基于遥感数据与气象数据,运用光能利用率模型模拟的植被净初级生产力(Net Primary Productivity,NPP)数据和归一化植被指数(Normalized Difference Vege-tation Index,NDVI)。

2.2 区划指标体系与权重

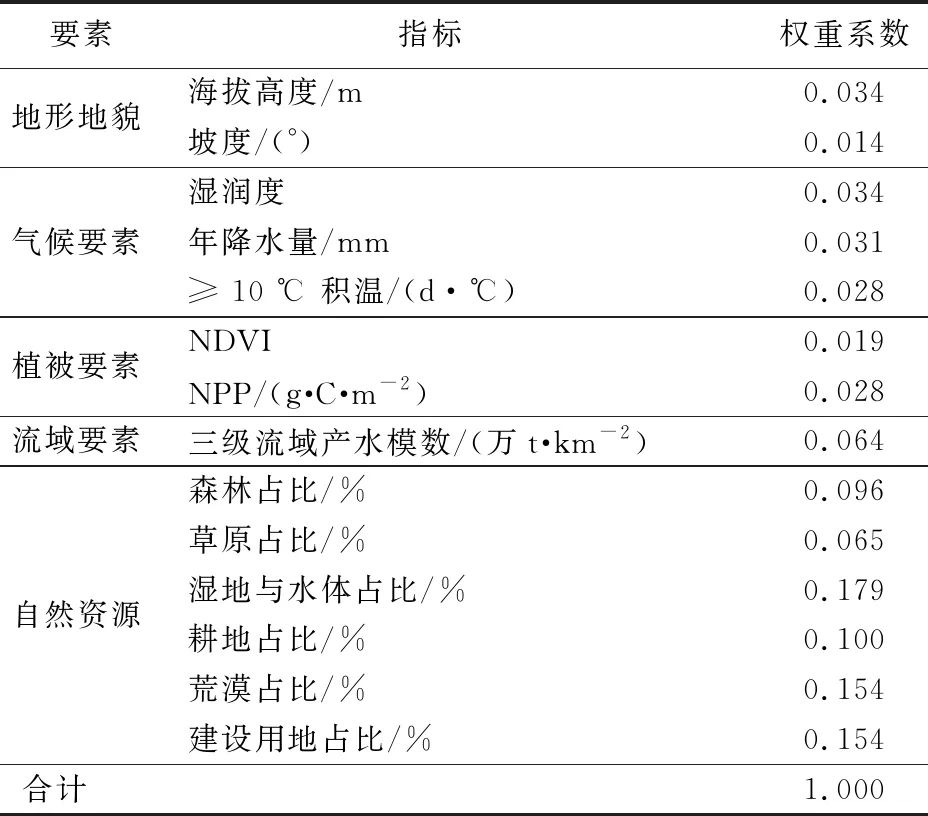

西南林耕自然资源大区以地形地貌、气候、植被、流域和陆表自然资源为主控要素大类,并在各主控要素中选择具有代表性的指标,按照地区特点确定指标权重。各指标及权重系数见表1。

表1 区划要素指标和权重系数

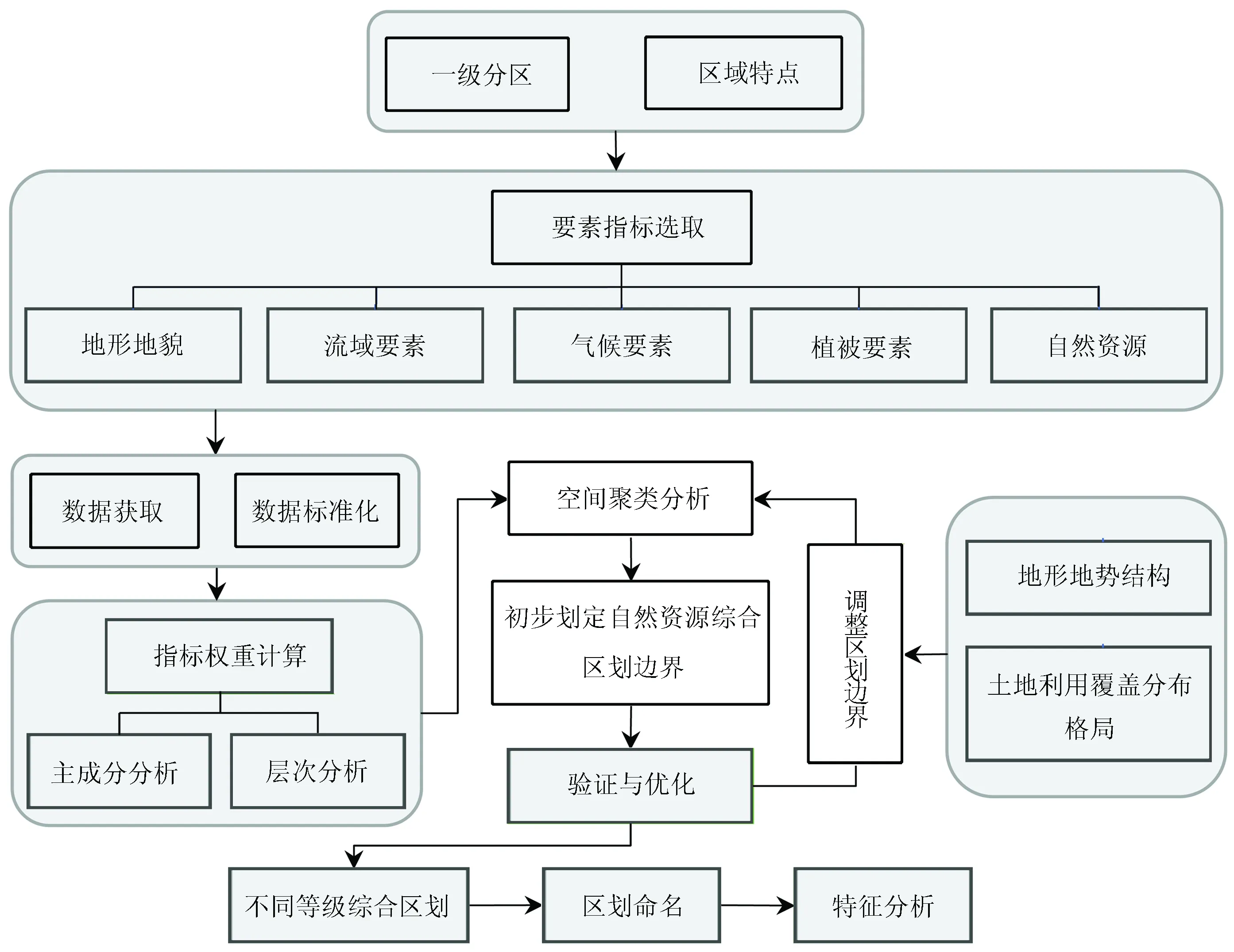

2.3 区划体系构建

西南林耕自然资源大区的二级、三级区划是在全国自然资源综合区划一级分区的基础上,按照区划方案(图2),基于获取的各指标数据,综合考察自然资源、气候、地形地貌、社会经济发展情况等客观要素,以栅格像元为基本单元,突破以往区划按照行政区划划分的界限,运用网格法对西南林耕自然资源大区进行不同等级的界限划分。由于西南地区各自然资源混杂分布,难以确定区域之间的主导资源和优势资源,则在宏观上依据大中尺度数据,按照自然地理分异的地带性和非地带性规律进行自然资源大区的二级和三级区划。

本文继承张海燕等[23]对中国自然资源综合区划一级分区的成果,对西南林耕自然资源大区进行二级、三级区划,区划代码依然以“Ⅳ”开头。二级区划在“Ⅳ”后加阿拉伯数字,如“Ⅳ2”; 三级区划在二级区划代码的基础上再加阿拉伯数字,如“Ⅳ21”。其中,二级、三级区划分别为自然资源亚区和自然资源地区,二级区划采用“自然地理位置+地貌形态组合特征+温湿情况/气候类型+自然资源一级类型+亚区”的命名规则,三级区划采用“具体自然地理位置+地貌形态组合特征+自然资源二级类型+地区”的命名规则。

图2 区划方案流程图

3 结果

3.1 区划结果

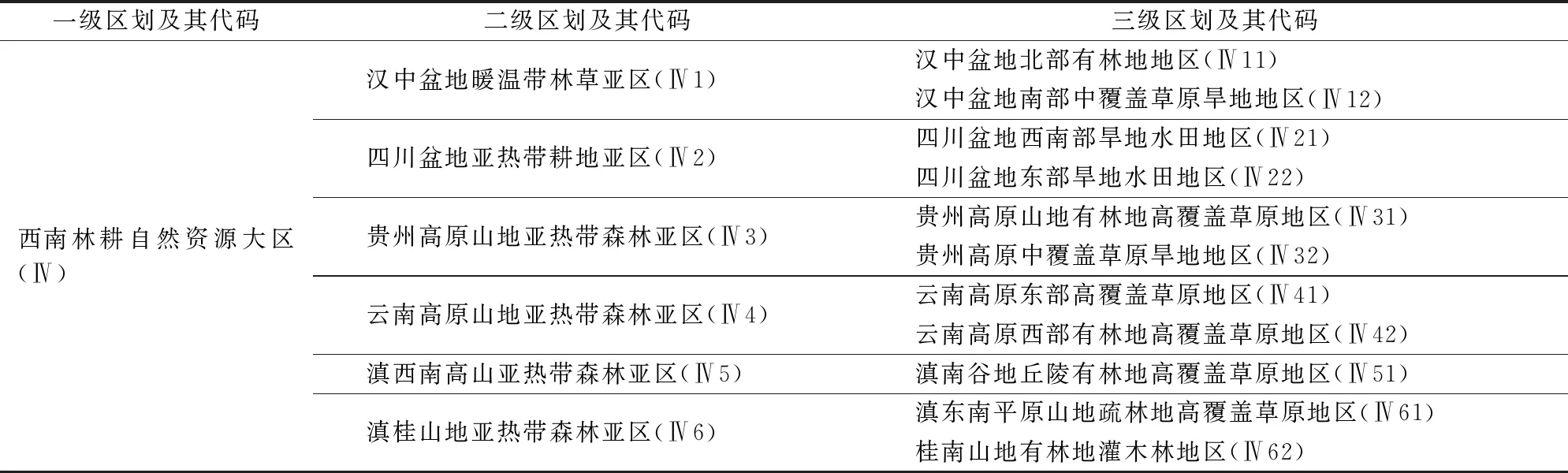

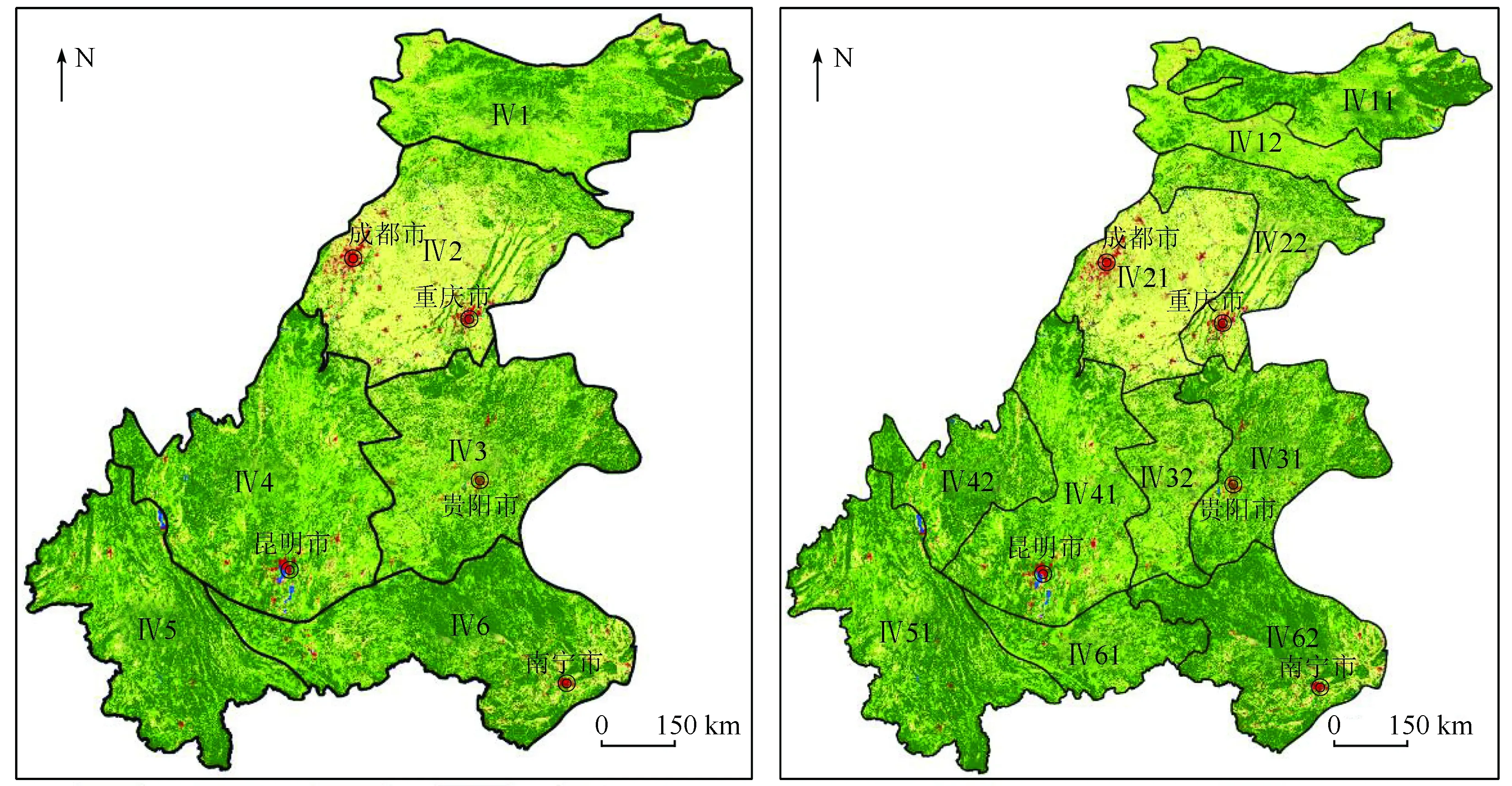

在一级分区的基础上,基于区划指标体系与权重,按照区划方案和命名规则,将西南林耕自然资源大区划分为6个自然资源亚区。在二级区划的基础上,划分了11个自然资源地区,利用ArcGIS获取二级和三级区划的边界图。(表2和图3)。

表2 区划结果及命名

(a) 二级区划边界 (b) 三级区划边界

3.2 区划特征分析

3.2.1 西南林耕自然资源大区特征分析

根据1990—2018年自然资源动态变化转移矩阵(表3),西南林耕自然资源大区的自然资源类型以森林、耕地和草原为主。2018年,全区森林、耕地和草原面积分别约为49.51×104km2、30.82×104km2和18.96×104km2,分别约占该大区总面积的48.38%、30.12%和18.53%。西南林耕自然资源大区各类自然资源的面积变化中,较为明显的是耕地和森林、耕地和草原、森林和草原之间的相互转变,约占全区变化总面积的90%。1990—2018年,耕地面积减少约0.90×104km2,建设用地面积增加约1.06×104km2。其中,耕地转变为建设用地的面积约为1.13×104km2,而建设用地转变为耕地的面积仅有约0.35×104km2,表明建设用地的增加大部分来自耕地的占用。

表3 1990—2018年大区自然资源动态变化转移矩阵

3.2.2 三级区划特征分析

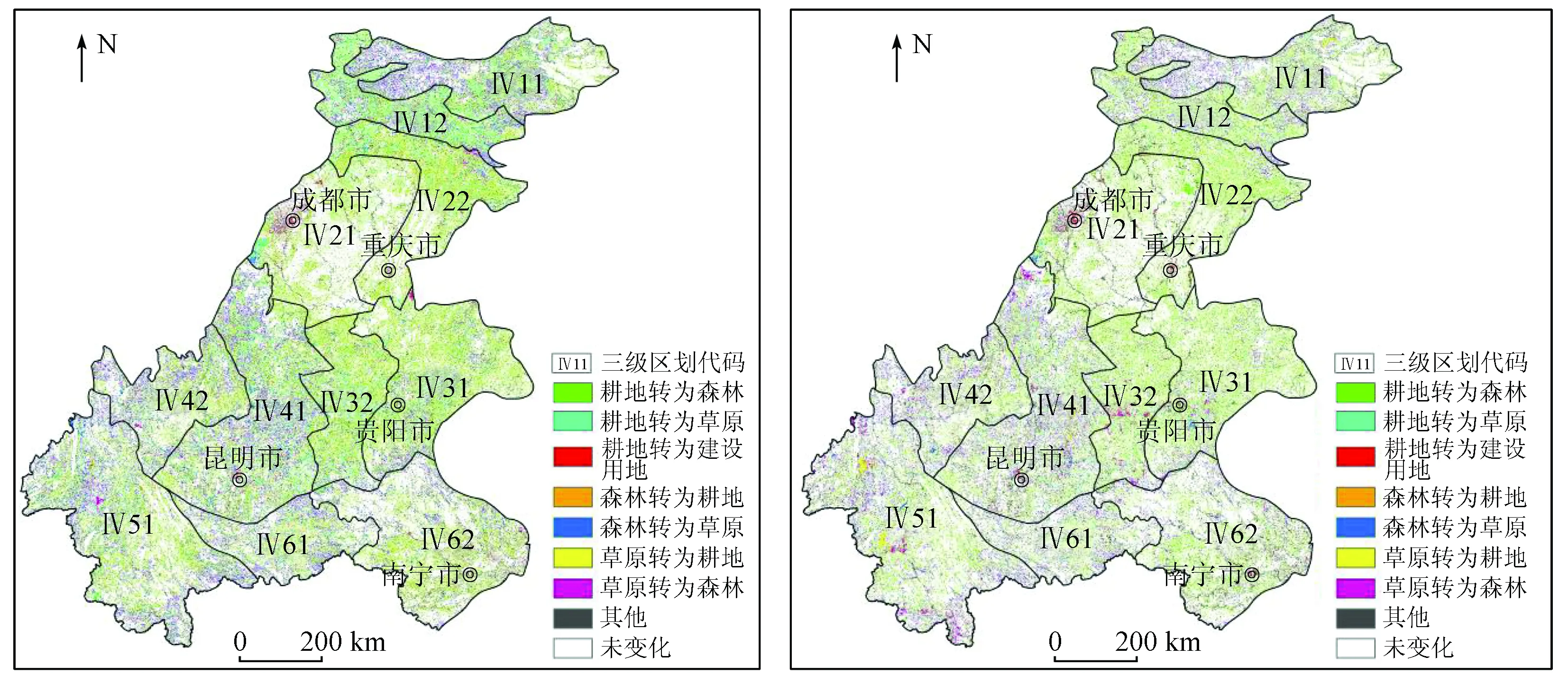

本文重点以三级自然资源综合区划为对象进行特征分析。利用ArcGIS获取大区在三级区划的背景下1990—2000年、2000—2010年、2010—2018年及1990—2018年的自然资源动态变化分布图,并依次记作第1期、第2期、第3期和第4期(图4)。

(a) 1990—2000年自然资源动态变化分布 (b) 2000—2010年自然资源动态变化分布

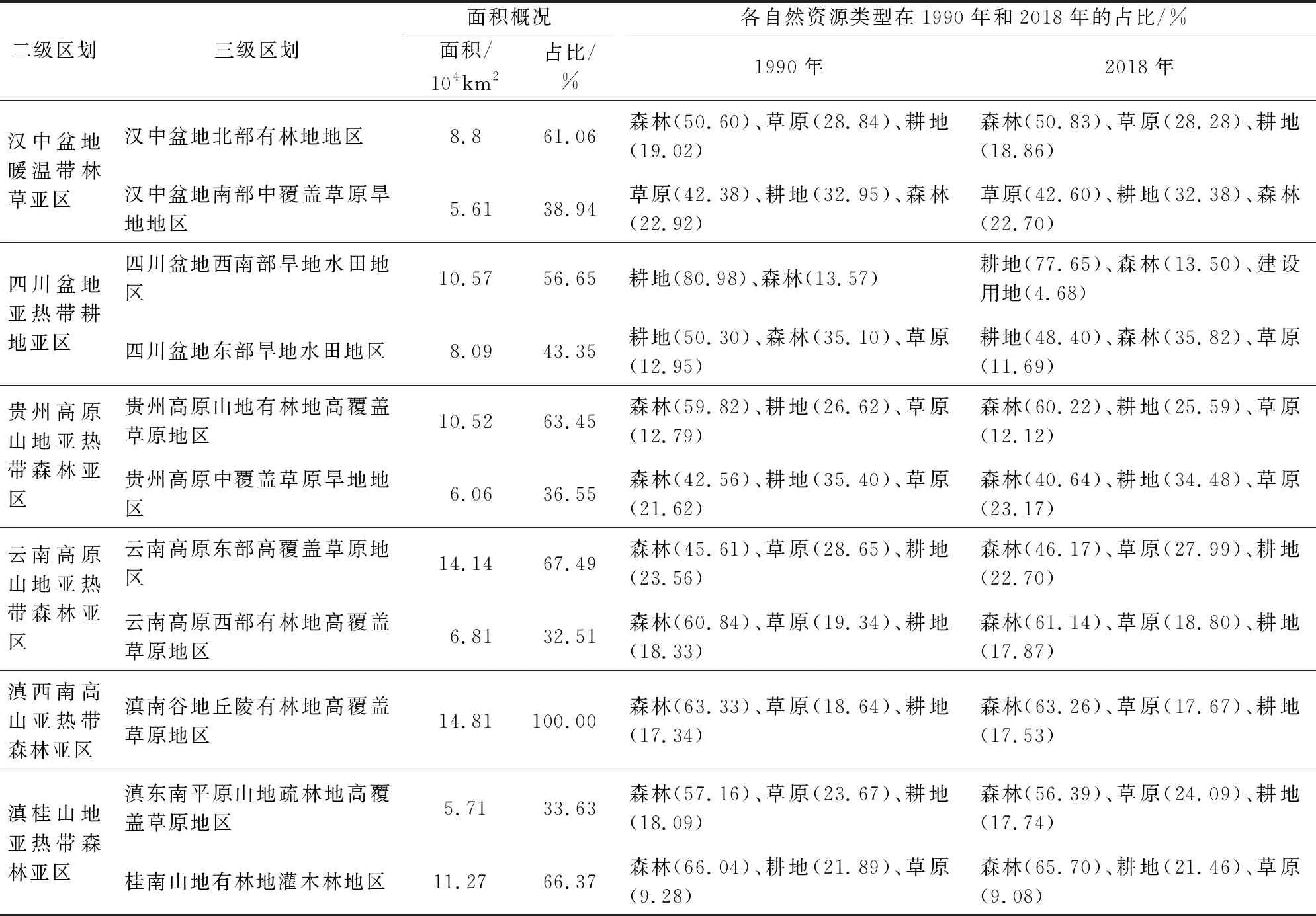

西南林耕自然资源大区共分为11个自然资源地区,由表4可知,各三级区划中绝大部分面积为森林、耕地和草原,在1990—2018年,主要资源的面积占比变化不大,基本保持稳定状态。其中,森林面积占比超过50%的有汉中盆地北部有林地地区、贵州高原山地有林地高覆盖草原地区、云南高原西部有林地高覆盖草原地区、滇南谷地丘陵有林地高覆盖草原地区、滇东南平原山地疏林地高覆盖草原地区和桂南山地有林地灌木林地区; 耕地集中分布在四川盆地西南部旱地水田地区和四川盆地东部旱地水田地区,其中四川盆地西南部旱地水田地区的耕地面积占比在1990年达到80.98%,2018年减少到77.65%; 草原面积相对较高的有汉中盆地南部中覆盖草原旱地地区,1990—2018年保持在约42%。

根据三级区划自然资源动态变化分布图(图4),各期的自然资源动态变化分布情况在整体上大致相当,变化数量和分布状况只在一些区域有微小的差异。森林转变为耕地以及耕地转变为森林在区划内的分布位置基本一致,森林和草原之间、耕地和草原之间的变化分布情况也相类似。森林和耕地之间的相互转变主要分布于四川盆地西南部旱地水田地区、四川盆地东部旱地水田地区、贵州高原山地有林地高覆盖草原地区、贵州高原中覆盖草原旱地地区和桂南山地有林地灌木林地区。森林和草原之间的相互转变主要分布于汉中盆地北部有林地地区、云南高原东部高覆盖草原地区、云南高原西部有林地高覆盖草原地区、滇南谷地丘陵有林地高覆盖草原地区、滇东南平原山地疏林地高覆盖草原地区; 耕地和草原之间的转变主要分布于汉中盆地南部中覆盖草原旱地地区; 耕地向建设用地的转变集中分布于各省会城市和直辖市。

比较第1期、第2期和第3期可以看出,贵州高原中覆盖草原旱地地区在第3期有明显的森林转变为草原的趋势,说明该地区的森林转变为草原主要集中于近10 a间。对比建设用地的动态变化分布情况,第1期的建设用地增加较少,而第3期的建设用地增加明显,1990—2018年间的建设用地呈增加趋势。从全部4期的分布图看,四川盆地亚热带耕地亚区和桂南山地有林地灌木林地区都呈现大片空白,这表明四川盆地内的耕地和广西西部的森林在近30 a间没有发生明显的转变。

表4 三级区划自然资源面积占比统计表

4 结论与讨论

(1)基于自然资源综合区划方案和原则,在一级区划(西南林耕自然资源大区)的基础上,进行二级(自然资源亚区)和三级(自然资源地区)区划,共划分了6个亚区和11个地区。各个区划内有明显的优势主导资源,各区划间的资源占比、变化情况有显著差异,表明该区划结果较为合理。

(2)自然资源区划可以全面反映区划单元内自然资源的空间分异状况、空间结构和生态功能特征。本文对西南林耕自然资源大区三级区划内自然资源的动态变化进行了分析研究,结果表明: 1990—2018年间,研究区内自然资源变化主要表现为森林、耕地和草原三者间的相互转变,耕地面积有所减少,森林、草原面积的总量和占比基本保持动态平衡,森林和耕地之间的相互转变主要分布于贵州和重庆的地区,森林和草原、耕地和草原之间的相互转变主要分布于云南和陕西的地区; 2010—2018年,建设用地明显增加,主要集中分布于各省会城市和直辖市,表明研究区城镇化发展速度逐渐加快,建设用地不断向外扩张,大量耕地被占用; 四川盆地内的耕地和广西西部的森林面积基本未变,表明该区耕地和森林保护情况良好。

(3)现行区划方案、区划界限还需进一步验证、完善。本文遴选的区划指标只能满足开展全国或大区范围内自然资源研究、管理的需要,要满足省市县或更高级别的自然资源研究、管理需要,还需增加指标,探索创新区划技术方法。此外,还缺少用于特征分析的连续性、高精度基础数据,期待全国自然资源要素综合观测工程数据的产出和共享。