早期心理康复干预对急性脑卒中患者的影响

吴银霞,李彦梅,曹金英,申晓玲

(邯郸市第一医院,河北 邯郸 056002)

脑卒中是由于脑部血管突然破裂或因血管阻塞导致血液不能流入大脑而引起脑组织损伤的一组疾病。随着全球人口老龄化进程,脑卒中已成为我国第一大致死性及致残性疾病[1]。脑卒中具有骤然发病和进展迅速等临床特点,大多数患者出现机体功能受损,从而不能及时调整心态接受疾病带来的健康变化,导致患者出现明显焦虑、抑郁等负性情绪。有统计显示,脑卒中后约 50% 的患者存在焦虑、抑郁伴失眠体验[2]。邵洪娟[3]和刘莹等[4]指出神经心理症状的发生可导致脑卒中患者发生机体内分泌紊乱,产生悲观抑郁情绪,不会主动参与康复锻炼,从而影响患者神经功能康复,甚至加重病情进展,导致脑血管疾病再次发生,因此,对急性脑卒中患者不仅需要神经科医生的药物治疗和康复治疗师的康复锻炼,还需要精心护理和早期的心理干预共同配合才能达到最理想的康复状态[5]。 目前,对脑卒中患者不良情绪障碍的临床治疗主要为药物治疗及心理康复干预,药物治疗由于远期效果不确切,且不良反应相对较大,临床应用受限。近年来发现,对于急性脑卒中患者的早期开展神经心理康复护理在康复过程中效果较为明显,故神经心理康复干预越来越受到临床护理工作人员的重视[6-7]。本研究主要观察早期心理干预对急性脑卒中患者焦虑抑郁发生率及日常生活活动能力的影响,以明确早期心理康复干预用于急性脑卒中患者的价值。

1 资料与方法

1.1一般资料 选取2020年2—5月在邯郸市第一医院住院的急性脑卒中患者60例为研究对象,均确诊为急性脑卒中;病情相对稳定,有基本的理解能力,能配合完成量表调查;知情同意并自愿参加研究。排除昏迷患者;听不懂普通话及不能配合的患者;既往有焦虑抑郁等不良情绪疾病者。将患者随机分为研究组及对照组,每组30例。研究组男19例,女11例;年龄45~78(64.3±6.9)岁。对照组男16例,女14例;年龄46~78(65.4±9.1)岁。2组患者一般资料比较差异无统计学意义(P均>0.05),具有可比性。

1.2护理干预方法 对照组患者采用常规护理方式干预,以讲解及监护病情、常规用药指导等为主。 研究组患者给予常规护理+心理康复干预,具体方法如下。

1.2.1脑卒中知识教育 患者入院后,向患者及其家属介绍脑卒中的发病原因、发病特点、处理措施及预后等,使患者初步认识脑卒中并逐渐接受,帮助患者适应目前的身体功能状态,理性、正确地对待疾病,积极配合治疗及康复。应用多样化的图片和视频方式进行健康教育,语言要通俗易懂、深入浅出,使患者容易理解,同时要及时解答患者的疑惑,安抚患者情绪。

1.2.2个体化的心理康复指导 护士要及时了解患者的需求,及时识别有严重负性情绪的患者,重点关注,及时掌握患者的心理状况,调整护理干预措施:对情绪低落的患者加以有效引导,为患者的不良情绪提供必要的宣泄渠道,组织恢复较好的同类患者现身说教,树立患者信心,促使患者积极参与康复训练;对生活无法自理的患者进行鼓励,指导患者进行一些比较细小的日常生活活动,以讨论的方式激励患者对美好生活的向往,同时与其家属沟通如何为患者提供更好的帮助。

1.2.3肢体表情等非语言干预 护士面带微笑进行沟通,用微笑的力量去感染患者,缓解患者抑郁的心情;始终保持诚挚、鼓励的眼神可增加患者对护士的亲近感及信任感,拉近护士和患者之间的距离,促使患者主动表达需求;患者诉不适时,用认真倾听,并及时给予安抚,以减轻患者内心的抑郁情绪。

1.3观察指标 ①治疗前及治疗4周后,由经过培训的两名评定者采用 HAMA焦虑量表和HAMD抑郁量表评价2组患者的焦虑、抑郁状态。a. HAMA量表。无焦虑:HAMA评分<7分;可能有焦虑:7分≤HAMA评分<14分;轻度焦虑:14分≤HAMA评分<21分;中度焦虑:21分≤HAMA评分<29分;重度焦虑:HAMA评分≥29分。b. HAMD量表。无抑郁:HAMA评分<7分;轻度抑郁:7分≤HAMA评分<17分;中度抑郁:17分≤HAMA评分<24分;重度抑郁:HAMA评分≥24分。②干预前及干预4周后,用Barthel指数评估患者日常生活活动能力,总分为100分,得分越高说明患者独立性越强,依赖性越小。③参考李美凤[8]护理工作满意度评价表的设计,自行设计调查问卷评价患者对护理工作的满意度。满分为百分,总分越高满意度越高。

2 结 果

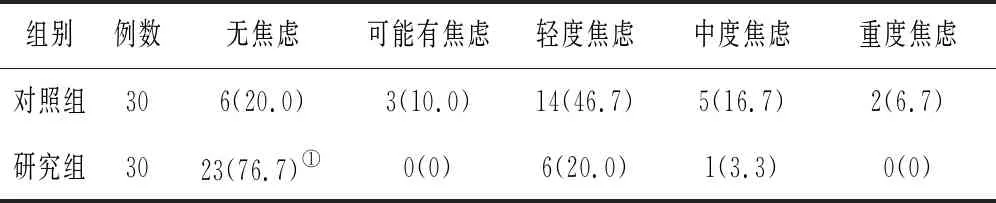

2.12组患者焦虑、抑郁发生率比较 对照组发生焦虑24例(80.0%),研究组发生焦虑7例(23.3%),对照组焦虑发生率明显高于研究组(P<0.05)。对照组发生抑郁23例(76.7%),研究组发生抑郁8例(26.7%),对照组抑郁发生率明显高于研究组(P<0.05)。见表1及表2。

表1 2组急性脑卒中患者焦虑发生情况比较 例(%)

表2 2组急性脑卒中患者抑郁发生情况比较 例(%)

2.22组患者干预前后日常生活活动能力比较 2组干预前Brathel 评分比较差异无统计学意义(P>0.05);2组干预后Brathel评分均明显增高(P均<0.05),且研究组明显高于对照组(P<0.05)。见表3。

表3 2组急性脑卒中患者干预前后Barthel评分比较

2.32组患者对护理工作满意度评分比较 对照组护理满意度评分为(67.13±9.33)分,研究组为(91.35±4.77)分,研究组护理满意度评分明显高于对照组(P<0.05)。

3 讨 论

脑卒中是一种急性脑部血管突发病,引起脑组织、脑神经不可逆损伤,甚至导致患者死亡。对于大部分脑卒中患者,发病后的躯体以及语言等多种神经功能丧失不能及时适应,极易导致抑郁、焦虑等情绪。本研究结果显示,即使经过4周的病情适应期,对照组患者的焦虑及抑郁的发生率分别高达80.0%和76.7%,提示脑卒中患者在急性期存在更高的焦虑、抑郁等不良情绪。

李娟等[9]指出脑卒中后的情绪障碍可以导致患者消极悲观,影响患者参与康复的意愿,降低神经功能康复水平,增加患者的致残率和病死率。既往研究证实,情绪障碍疾病不仅是脑卒中的结果,还是脑卒中发病的重要危险因素,抑郁症状是脑卒中发病的独立危险因素[10]。抑郁、焦虑等心理因素通过扰乱机体神经内分泌功能及血管内皮功能,进而可能引起高血脂症并加速动脉粥样硬化形成,从而增加急性脑梗死的发生风险,影响脑卒中后神经功能的康复进程[11]。故保持良好的心理状态,积极配合治疗对于脑卒中患者来说至关重要,是脑卒中患者尽快恢复生活自理能力的前提条件。由此可见,应该将神经心理康复干预放在首要位置,使患者保持良好的情绪,增加患者主动参与康复的主动性,从而提高康复疗效[12-13]。本研究结果提示,经过4周的早期心理康复干预,研究组患者的焦虑及抑郁发生率均明显低于对照组。说明及早给脑卒中患者神经心理康复干预可明显改善脑卒中患者悲观情绪,能很快认识疾病带给身体的变化,以积极的心态配合疾病的治疗、康复。

既往研究证实,早期神经功能康复治疗可以促进脑卒中患者神经细胞恢复,从而提高康复效果[14]。早期的神经功能康复措施能有效地促进脑卒中患者大脑的运动和大脑皮层功能的重组,促进神经缺损症状的重新恢复[15]。突发脑卒中不仅能在肢体上导致患者运动和感觉障碍,还给患者身心带来重大创伤,其发生和康复都与心理因素有关,而心理状态和肢体功能的康复密切相关[16-17]。本研究结果显示,经过4周的心理干预,研究组患者的Barthel评分明显高于干预前及对照组患者,提示对急性脑卒中患者实施早期心理康复干预明显改善了脑卒中患者的日常生活活动能力。

夏昌华等[13]指出心理护理对于提升护理服务质量具有重要的意义。护理满意度的提升有利于营造和谐的护患关系,拉近护士与患者之间的距离,降低患者对医疗环境的恐惧,提高患者对医护工作的配合度。本研究中,研究组患者的护理满意度得分明显高于对照组,由此可见心理康复干预极大地增加了医护之间的粘合度,从而促进脑卒中患者的康复。

综上所述,脑卒中患者多因发病急,对身体残疾缺乏一个适应的过程,突然的打击使患者很容易罹患心理疾患,容易产生焦虑、自卑、恐惧、抑郁等多种负性情绪,并会出现自暴自弃、抵抗治疗等不良行为,患者的早期康复非常关键。不良的心理状态严重影响了患者对临床治疗的配合的积极主动性,因此心理护理应是脑卒中患者护理的关键措施,故常态化、规范化地对急性脑卒中患者实施早期心理康复干预意义重大。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突。