中国稀土开采总量控制政策效应评估

易璐, 郑明贵,2

(1. 江西理工大学经济管理学院,江西 赣州 341000; 2. 中国科学技术大学管理学院,合肥 230026)

稀土属于国家的优势矿产资源, 改革开放以来,稀土开采、冶炼和应用技术稳步发展,产业规模不断扩大,不仅满足了国内经济社会发展的需要,而且为全球提供了90%以上的稀土需求[1]。 但经过半个多世纪的超强度开采,中国稀土资源的保有储量和保障年限不断下降,主要矿区资源加速衰竭[2]。1991 年,离子型稀土矿产被列入国家保护性开采的特定矿种,政府开始对稀土资源的开发与生产进行管制。 2006 年以前,我国以审批和颁发采矿许可证为手段治理矿业开发秩序,缺乏对资源开发的合理规划与管理,政策效果并不显著,仍然存在资源过度开采、回收率较低、非法开采等问题,资源环境破坏比较严重[3]。 2006 年政府开始实施开采总量控制政策,2012 年又规范了指令性生产计划指标的分配方案。 基于2006 年和2012 年出台的2 项稀土产业政策,利用事件研究法对其政策效应进行评价,检验政策实施的效果,可以为我国制定和完善稀土产业政策提供参考依据。

1 文献综述

随着国家宏观调控政策的频频出台,学者们在稀土产业政策领域开展了一系列的研究。在稀土政策对国内外市场的影响方面,杜凤莲等采用供给、需求弹性理论分析出口管制政策对国际稀土市场的影响[4]。SHEN Lei 等对出口配额、出口关税、行业整合、资源储备等6 种关键稀土政策进行了具体分析[5]。Mancheri 调查了中国实施的稀土出口限制政策及其对世界贸易的影响[6]。 从稀土定价权视角分析稀土政策方面,马乃云和陶慧勇从稀土出口及定价权回归角度分析财税政策措施[7]。 宋文飞等重点阐释了稀土定价权缺失的理论机理, 对解决稀土定价权缺失的渠道进行了探讨[8]。 周代数等从国际定价权的涵义与决定机制出发,对稀土国际定价体系的重构提出了相应的政策建议[9]。 在稀土政策的现状分析及发展取向方面,吴志军通过对稀土产业政策的现状及成效进行整理,进而探讨产业政策对我国稀土产业的影响[10]。倪平鹏等从开采现状的层面上探讨稀土资源开发存在的问题,提出建立稀土资源保护性开发战略[11]。 程建忠和车丽萍分析了中国典型的稀土资源存在的问题, 探讨了稀土资源的发展方向[12]。 蔡晓凤和赖丹基于资源禀赋差异视角对比分析稀土企业改革前后税负水平及改革效应[13]。可见,稀土产业政策研究主要包括出口管制、定价权问题、资源管理、财税政策等。 但并没有深入涉及对稀土产业政策的实施效果进行评价,针对稀土产业政策的研究也仅停留于定性分析。

在政策效果评价的定量研究方面, 学者们通过构建各类模型对政策的实施效果进行实证分析。 何欢浪和陈琳通过构建博弈模型,研究了政府征收稀土资源税的不同方式对企业税负转移的影响[14]。 王玉珍运用计量经济分析工具和方法,分析了我国所采取的阶段性稀土产业政策效果[15]。 高艺和廖秋敏将稀土企业排污费强度作为环境规制指标引入异质性企业贸易模型,研究了稀土企业排污费强度对出口的影响[16]。 许庆庆通过构建系统动力学模型仿真资源环境政策对我国稀土产业可持续发展的影响[17]。针对我国稀土资源开发政策的效应进行研究,由于涉及的年限较短,统计数据比较有限,此类方法并不适用。 因此,本文采用事件研究法定量评价稀土产业政策的实施效应。 事件研究法是利用研究对象在事件发生前的历史趋势估计事件发生后的结果,通过将政策实施后的实际效果与按实施前表现出的发展趋势所推导的效果进行比较,确定事件的影响程度。

综上,关于我国稀土产业政策实施效应的定量研究,文献中很少涉及。 本文将事件研究法引入,建立GM(1,1)模型,给出政策效应值的测量方法,丰富了政策评估的理论与方法。通过对稀土矿产量和3 类稀土精矿产品产量进行政策效应测度,并根据稀土资源条件和分布格局,区分3 类不同稀土矿产品进行对比分析,为完善稀土产业政策体系提供对策建议。

2 研究设计

2.1 政策事件描述

2006 年以前国家对稀土矿山开采实施了一系列限制政策,但受政策执行力不足、国内及国际市场需求强劲等因素制约,政策效果并不明显。 2005 年,国务院颁布了《国务院关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》, 表明国家对优势矿产资源的重视程度不断提高,保护战略资源、减少生态环境破坏是未来开发政策的主要目标之一[18]。 在此背景下,2006 年起国家陆续出台并实施多项稀土产业政策,其中有2 项关键产业政策。

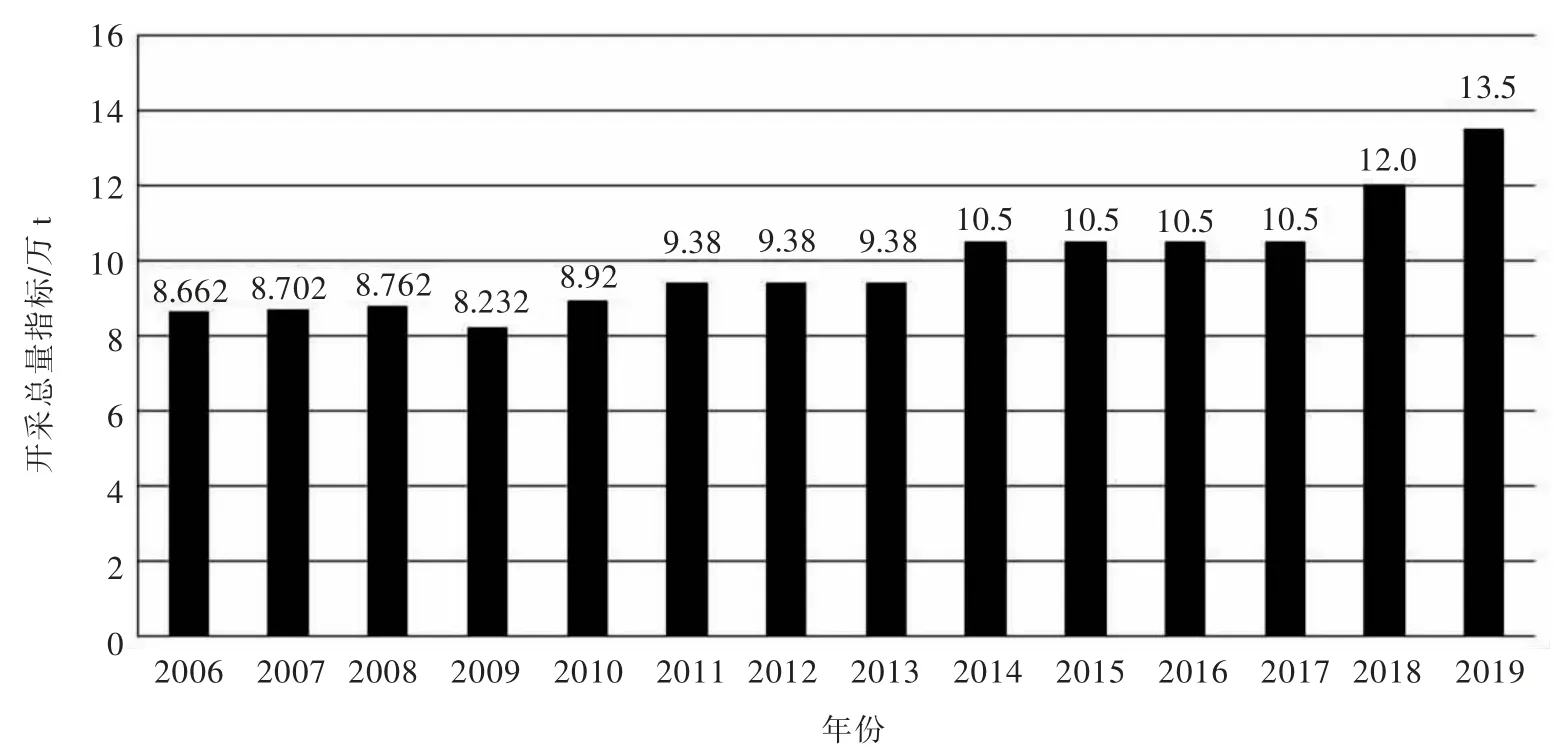

政策一: 按照保护性开采特定矿种管理相关规定,原国土资源部自2006 年起对稀土矿实行开采总量控制管理,每年将开采总量控制指标分配下达到省级国土资源主管部门。 2006—2019 年下发的稀土矿开采总量控制指标如图1 所示,2006 年至2010 年的稀土矿开采总量指标大体持平,2011 年至2017 年开采总量指标有所上升,但上升幅度不大。 由于市场需求增加,2018 和2019 年的开采总量指标增长较快。这项政策的出台是为了降低稀土资源开发强度,提高资源利用效率,有效保护和合理利用稀土资源以保障稀土的可持续供应。

图1 2006—2019 年稀土矿开采总量控制指标Fig. 1 Total amount control index for rare earth mining from 2006 to 2019

政策二:2007 年起稀土矿产品和冶炼分离产品生产被纳入到国家指令性生产计划管理, 工信部于2012 年6 月制定了 《稀土指令性生产计划管理暂行办法》,将稀土矿山和冶炼分离企业生产、销售的稀土矿产品和冶炼分离产品, 以及利用国外进口的稀土矿产品和从稀土废旧物品中提取生产的稀土产品纳入到计划管理范畴, 符合条件的生产企业需向省级工业主管部门申请计划, 经工信部组织审查后每年度分2 批下达生产计划[19]。实施稀土指令性生产计划管理政策是为了进一步规范稀土生产经营活动,对稀土市场的供应端产生一定的影响,达到有效调整稀土市场的供需形势,进而掌握稀土定价权的目的,对稀土资源保护和合理利用具有重要的战略意义。

2.2 政策事件窗口

事件研究法的分析过程共涵盖3 个窗口:一是估计窗口, 确定事件发生前研究对象一般规律的时间段;二是事件窗口,展现事件发生时研究对象实际状态和预期状态差异的时间段;三是事后窗口,体现事件长期影响的时间段[20]。根据本文政策事件的发生时间,同时考虑政策的滞后效应,确定出事件窗口的时间范围。 政策一出台时间是2006 年, 估计窗口为2000—2005 年,事件窗口为 2006—2010 年,事后窗口为 2011—2016 年。 政策二出台时间是 2012 年,估计窗口为2007—2011 年,事件窗口为2012—2013 年,事后窗口为2014—2018 年。

2.3 政策效应计算模型

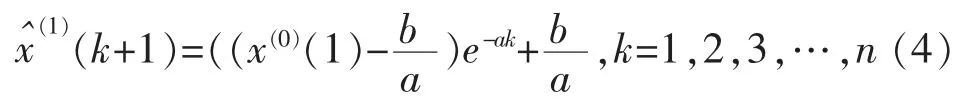

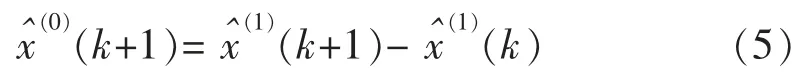

政策效应是用来估计事件的影响程度。根据研究对象特点及数据收集情况,通过计算实际产量与无政策影响下的预测产量的差额来分析政策的效应。实际产量是通过CBC 金属网收集数据得出, 而预测产量是通过设定模型来进行估计。 GM(1,1)模型是一个单变量的一阶微分方程,是原始数据不多情况下的理想预测模型[21]。采用GM(1,1)预测模型对稀土矿产量和3 类稀土精矿产品产量进行预测,将预测产量与实际产量进行比较,从而计算出政策效应值。

模型如下:

设有原始数据列

建立灰微分方程为:

用回归分析求得 a,b 的估计值,取 x(1)(0)=x(0)(1),得到灰微分方程的时间序列:

预测方程为:

政策效应值为预测值F 与实际值R 之间的差额S:

2.4 模型检验统计量

假设政策效应值均值S 为0,备择假设为政策效应值均值不为0[22]。 如果估计结果拒绝原假设,则说明开采总量控制政策显著影响了稀土产量。检验统计量如下:

其中:S 是(t1,t2)期间上的政策效应值;σ2(t1,t2)是(t1,t2)期间上政策效应值的方差。

3 政策效应评估

3.1 政策一效应评估

选取1995—1999 年稀土矿产量的实际数据进行预测,运用式(1)~式(5)计算出 2000—2016 年的预测值F1,再利用式(6)和式(7)测算政策效应值 S1和检验统计量t,计算结果见表1。

表1 2000—2016 年政策效应值计算结果Table 1 Calculation results of policy effect values from 2000 to 2016

由表1 可知, 产量预测值F1呈现逐年递增的趋势。 在估计窗口(2000—2005 年),预测值 F1与实际值R1的偏差 S1在 0.36 至 1.71 万 t 之间波动。 在事件窗口(2006—2010 年),S1增长比较明显,从 2006 年的 1.65 万 t 增长至 2010 年的 6.82 万 t。 在事后窗口(2011—2016 年), 实际产量基本在 10 万 t 上下浮动,而 S1逐年递增,从 11.3 万 t 扩大到 24.57 万 t。 从统计的显著性来看,在事件窗口(2006—2010 年),政策效应值在的10%置信水平下无法拒绝原假设,政策的影响还不足够显著。在事后窗口(2011-2016 年),政策效应值在1%,5% 和10%的置信水平上显著,说明了政策一在短期内对稀土矿产量的影响不显著,政策的滞后效应使得长期影响具有显著性。

2007—2016 年稀土矿开采总量控制指标值、实际产量值和预测产量值的数据对比情况如图2 所示。

图2 2007—2016 年稀土矿开采总量控制指标值、实际产量值和预测产量值Fig. 2 Total control index value, actual output value and predicted output value of rare earth mining from 2007 to 2016

从图2 中可以看出:无政策一情况下,按照原先的发展趋势产量会不断增加,2006 年实施了开采总量控制管理政策后,2007 年至2010 年实际产量虽有小幅增加, 但从2011 年起产量值趋于平稳,2015—2016 年稀土矿实际产量和控制指标达到了一致。长期来看稀土矿产量逐步得到了有效控制,政策效果比较明显。

3.2 政策二效应评估

我国轻、重稀土资源存在不同的资源条件和分布格局,轻稀土以内蒙古白云鄂博混合型稀土矿及山东微山湖、四川冕宁的氟碳铈矿为主,中重稀土以江西、广东、福建等南方七省的离子型稀土矿为主。2012 年起国家对混合型稀土矿、氟碳铈矿、离子型稀土矿等稀土原矿采选后获得的精矿及其他稀土矿产品的生产和出口下达指令性生产计划。为了体现政策的管控效果,以下分别对3 类稀土精矿产量(以REO 计)进行分析。

3.2.1 离子型稀土精矿产量

选取2002—2006 年离子型稀土精矿产品的产量实际值进行预测,运用式(1)~式(5)计算出 2007—2018 年的预测值 F2,再利用式(6)和式(7)测算政策效应值S2和检验统计量t。 计算结果见表2。

表2 2007—2018 离子型稀土精矿产量实际值与预测值Table 2 Actual and predicted output of ion-adsorption rare earth mineral products from 2007 to 2018

由表 2 可知,在估计窗口(2007—2011 年),预测值F2与实际值R2的偏差 S2逐年递增, 从 0.02 万t增长至3.87 万t。 在事件窗口和事后窗口(2012—2018 年),预测值 F2呈现缓慢递增的趋势,S2基本在3 万t 至4 万t 上下浮动。从统计的显著性来看,在估计窗口 (2007—2011 年),2010 年和 2011 年政策效应值在5%和1%置信水平上显著, 说明在政策一的影响下,离子型稀土精矿产量得到了有效控制。 在事件窗口和事后窗口(2012—2018 年),政策效应值的在5%和1%的置信水平上显著, 说明政策二进一步影响离子型稀土精矿产量,政策效应明显。长期来看,国家指令性生产计划管理政策持续影响离子型稀土矿产品的产量。

3.2.2 混合型稀土精矿产量

选取2002—2006 年混合型稀土精矿产品的产量实际值进行预测,运用式(1)~式(5)计算出 2007—2018 年的预测值 F3,再利用式(6)和式(7)测算政策效应值S3和检验统计量t。 计算结果见表3。

表3 2007—2018 混合型稀土精矿产量实际值与预测值Table 3 Actual and predicted output of mixed rare earth mineral products from 2007 to 2018

由表3 可知, 预测值F3与实际值R3的偏差S3逐年递增。在估计窗口(2007—2011 年),无政策二的情况下政策效应统计结果不显著。 在事件窗口(2012—2013 年),2013 年政策效应值在 10%的置信水平上显著,说明政策二的实施对混合型稀土精矿产量有一定的影响。在事后窗口(2014—2018 年),政策效应值在5%和1%的置信水平上显著, 说明政策二长期影响了混合型稀土精矿产量,政策的实施使混合型稀土精产品的产量得到了有效控制。

3.2.3 氟碳铈精矿产量

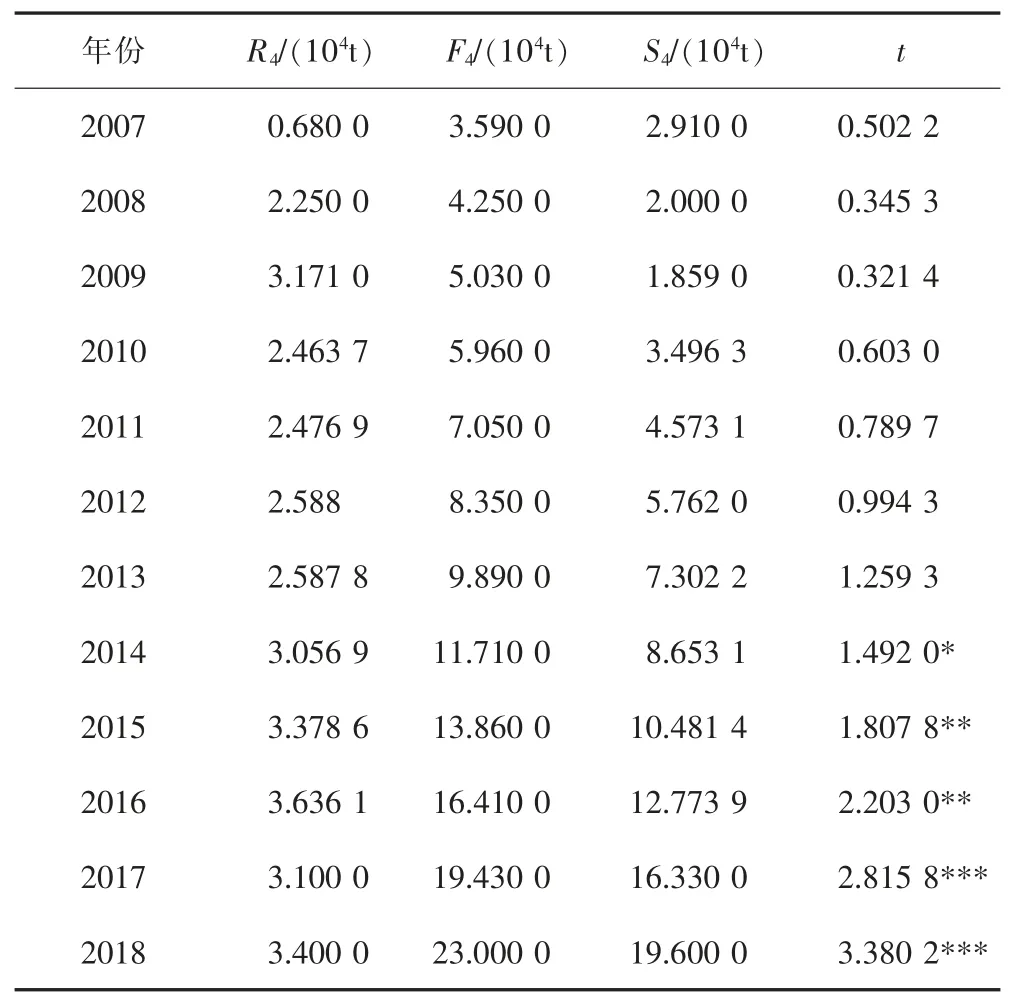

选取2002—2006 年氟碳铈精矿产品的产量实际值进行预测,运用式(1)~式(5)计算出 2007—2018年的预测值 F4,再利用式(6)和式(7)测算政策效应值S4和检验统计量t。 计算结果见表4。

表4 2007—2018 氟碳铈精矿产量实际值与预测值Table 4 Actual and predicted output of fluorocarbon antimony mineral products from 2007 to 2018

由表 4 可知,2012 和 2013 年的产量在 2.58 万 t左右,2014 年起产量逐年上升,2016 年达到3.6361万 t, 比 2012 年增长了 40.5%,2017 年和 2018 年的产量比2016 年有小幅下降。 预测值和实际值的偏差逐年在扩大,2012 年两者的偏差值 S4仅 2.91 万 t,2018 年增加到最大的 19.6 万 t。 在估计窗口(2007—2011 年)和事件窗口(2012—2013 年),无政策二的情况下政策效应统计结果不显著; 在事后窗口(2014—2018 年),政策效应值在10%,5%和1%的置信水平上显著。结果表明,2012 年指令生产计划管理政策的实施对氟碳铈精矿产量有一定的长期影响。

3.2.4 三类矿产品的政策效应对比

从测算结果来看,3 类稀土矿产品的政策效应值都出现了不断增大的趋势,说明政策二对3 类矿产品产量有着不同程度的影响。 从统计显著性来看,政策二对离子型稀土精矿的政策效应影响范围包括事件窗口和事后窗口(2012—2018 年),且显著性水平较高, 混合型稀土精矿和氟碳铈精矿在事后窗口(2014—2018 年)的政策效应具有显著性。 指令性生产计划管理政策对中重稀土的产量控制效果更加显著,同时也反映出政策具有很强的长期影响力。

4 结论与建议

基于 2006 和2012 年出台的 2 项稀土产业政策,将事件研究法纳入分析框架,建立GM(1,1)模型对产量指标进行预测,并给出了政策效应值的测量方法,分别对2 项关键产业政策做出了效应评估。 主要研究结论如下:

1) 以稀土矿产量指标评估2006 年实行的稀土矿开采总量控制管理政策的效应,经测算,政策效应值从2007 年到2016 年逐年增大,由于政策的滞后效应,在事后窗口(2011—2016 年),政策效应更加显著,说明开采总量控制管理政策会长期影响稀土矿产量。

2) 根据稀土资源条件和分布格局, 区分3 类不同稀土矿产品对2012 年《稀土指令性生产计划管理暂行办法》 政策的实施效果进行评估和对比分析。2012 年起3 类精矿产品的政策效应值均在逐年增长,在事件窗口和事后窗口(2012—2018 年),离子型稀土精矿的政策效应更加显著,即对于具有战略储备功能的中重稀土,政策效果明显。

根据以上研究结论,提出如下政策建议:

1) 保持政策连续性,加强监督管理。 总量控制和指令生产计划政策是为保护稀土资源,直接对产量上限进行严格管理, 在下达控制指标的基础上,应采取切实有效的监管措施打击非法盗采及超指标或无指标生产行为。 同时注重发挥市场配置资源的作用,指标的确定和分配要考虑市场因素和战略布局。

2) 根据稀土配分,进一步加强稀土的分类管理,提高生产指标制定的科学性。对于储量大的轻稀土资源,在注重保护环境的同时,可适度扩大生产规模以获取更大的经济效益;对于储量小、战略性强的中重稀土资源,建议将生产指标细化到矿区,并建立重要稀土资源战略储备的长效机制。