民用煤模拟燃烧排放细颗粒物的单颗粒特征及气态污染物分析

李淑娇,任秀龙,赵金波,牛红亚

(河北工程大学 地球科学与工程学院,河北 邯郸 056038)

由于空气污染对人类及环境造成的一系列危害,近年来大气污染一直是人们关注及研究的热点问题,尤其是在一些霾污染频发的城市,细颗粒物已经成为造成空气污染的主要污染物之一,而煤炭燃烧产生的颗粒物便是引起霾污染的关键颗粒物[1-2]。据统计,煤作为我国能源消耗中的主导性能源,在我国一次能源消费中占有较大比重,2013年占比为67%,随着国家对能源结构进行调整,2018年占比虽有所下降,但仍以煤炭为主要消耗燃料,约占60%[3]。我国对煤炭的利用大致可以分为工业用途和民用两大类,其中,民用燃煤主要用于居民炊事和取暖。相比工业燃煤企业多数已经安装了先进的除尘设备,民用煤不仅燃烧效率低,且未采取任何有效减排控制措施,单位质量的民用煤燃烧排放污染物远高于工业燃烧[3-5]。从时间分布上来看,多项研究表明,冬季污染相对于其他季节较为严重,主要是由于冬季燃煤采暖排放量过高,有数据显示,北方采暖季燃煤的贡献率达到了8.8%~59%[4],严重威胁到了人们的身体健康。因此,我们需要对燃煤排放的颗粒物及气态污染物进行一番研究。

目前也有许多国内外学者对民用燃煤方面进行了研究,如张熠晨等[6]研究了不同类型的炉具排放大气污染的差异,陈睿等[7]研究了河北省民用煤大气污染的特征,建立了2017年民用煤排放污染物清单,马丽萍等[8]通过模拟陕西不同地区的民用煤燃烧,得出各地不同煤型的排放因子。此外,也有研究学者的研究方向多为通过分析各个城市PM2.5及PM10的组分来推测污染来源及成因[9-10]。而对细颗粒的单颗粒特征研究相对较少。本文通过模拟烟煤、无烟煤、蜂窝煤三种民用煤型的燃烧,通过扫描电镜获取颗粒物的粒径形貌等物理特性,结合分析燃烧过程中的气态污染物排放因子,对燃煤单颗粒的形貌变化,燃烧状态等做研究,有利于补充民用煤燃烧污染物排放的有关资料,为煤炭清洁利用提供参考资料。

1 材料与方法

1.1 样品与采样系统

本次研究共采用6种煤炭,分别为3种烟煤,2种无烟煤和1种蜂窝煤。其中,烟煤和无烟煤都是块煤,分别采集于山西忻州、陕西榆林、云南昆明、河北保定和山西阳泉。煤质分析见表1。

表1 煤质分析结果

采样系统主要由燃烧室、稀释缓冲通道、采样器和在线监测仪四部分组成(图1)。选取的煤样称重后,放在燃烧炉中燃烧产生烟气,经由稀释通道稀释降温至环境温度,连接的单颗粒采样设备将稀释冷却后的烟气颗粒物采集到准备好的碳支持膜上,同时通过连接在稀释通道上的在线监测仪观测气态污染物的变化。

1.2 采样设备与材料

实验中用到的设备材料:三级撞击式单颗粒采样器、采样泵、φ3 mm的碳支持膜等用来采集样品,夹取膜时用镊子防止样品被污染,秒表记录采样时间,采完样后将采集好的样品用镊子小心放入包埋管中,并用记号笔编号,放入自封袋中。此外,本研究所用仪器和检测仪器设备见表2。

1.3 样品采集与分析

由于待测样品需要燃烧,实验开始前首先要选取合适的引燃物,经测定,蜂窝煤燃烧至通红时产生极少量烟气,粒子浓度一般不超过5 μg/m3,对本实验影响不大。因此,本实验利用蜂窝煤来对样品进行引燃。具体做法:单颗粒采样设备连接稀释通道后,设定稀释采样器的比例(设定范围为1~40倍,这里设置为6倍),在燃烧室外用木材或其他可燃烧物引燃蜂窝煤至通红,放入燃烧炉中用粉尘仪(Dust Trak)测试背景值,测试时间大约为10 min。分组将准备好的定量散煤(烟煤100 g、无烟煤500 g、蜂窝煤一块)放于燃烧至通红的蜂窝煤上,开启采样器及各种在线监测仪进行采样,直至CO2浓度回归背景值。根据燃烧状态,煤炭燃烧可分为三个阶段:前期——引燃阶段,伴随着较多烟尘;中期———明火阶段,燃烧旺盛且时间较长,是煤炭燃烧的主要过程;后期——燃尽阶段[11]。每阶段用三级撞击采样器采集一次单颗粒,采样粒径分为0~1.0 μm、1.0~2.5 μm、2.5 μm,因亚微米颗粒物在空气中停留时间长,对人体危害更大,本研究优先分析0~1.0 μm的粒子。为确保碳支持膜上的颗粒物分布均匀、数量适中,采集时间设置为60~90 s,具体采样时间根据各阶段燃烧过程中颗粒物排放的浓度来决定,采样设备的气体流速稳定在1.0 L/min。采集好后的单颗粒样品用镊子小心放入包埋管中,并记录信息及编号分批次用密封袋装好,保存在温度为25 ℃,相对湿度为(20±3)%的恒温恒湿箱内,以便作下一步分析。

图1 实验室模拟采样系统Fig.1 Laboratory simulation sampling system

表2 采样设备

样品分析主要通过带能谱的透射电镜(TEM-EDX)及日本JCM-6000型台式扫描电子显微镜(SEM)分析观察颗粒物的显微形貌和化学组成,采用单粒子法进行解析,后续通过软件Digital micrograph对形貌粒子进行统计分析。

2 结果与讨论

2.1 单颗粒的微观特征

通过对单颗粒进行分析,本研究将颗粒物分为三种类型:烟尘颗粒、有机颗粒和矿物颗粒。其中,烟尘颗粒和有机颗粒又可统称为碳质颗粒。

图2 烟尘颗粒的形貌和能谱图Fig.2 Morphology and energy spectrum of soot particles

图3 有机颗粒的形貌和能谱图Fig.3 Morphology and energy spectrum of organic particles

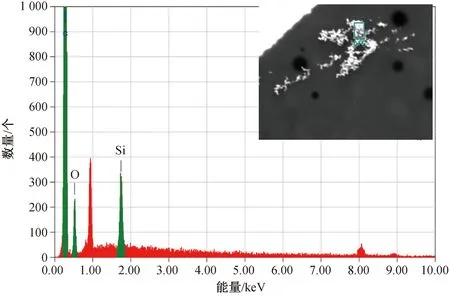

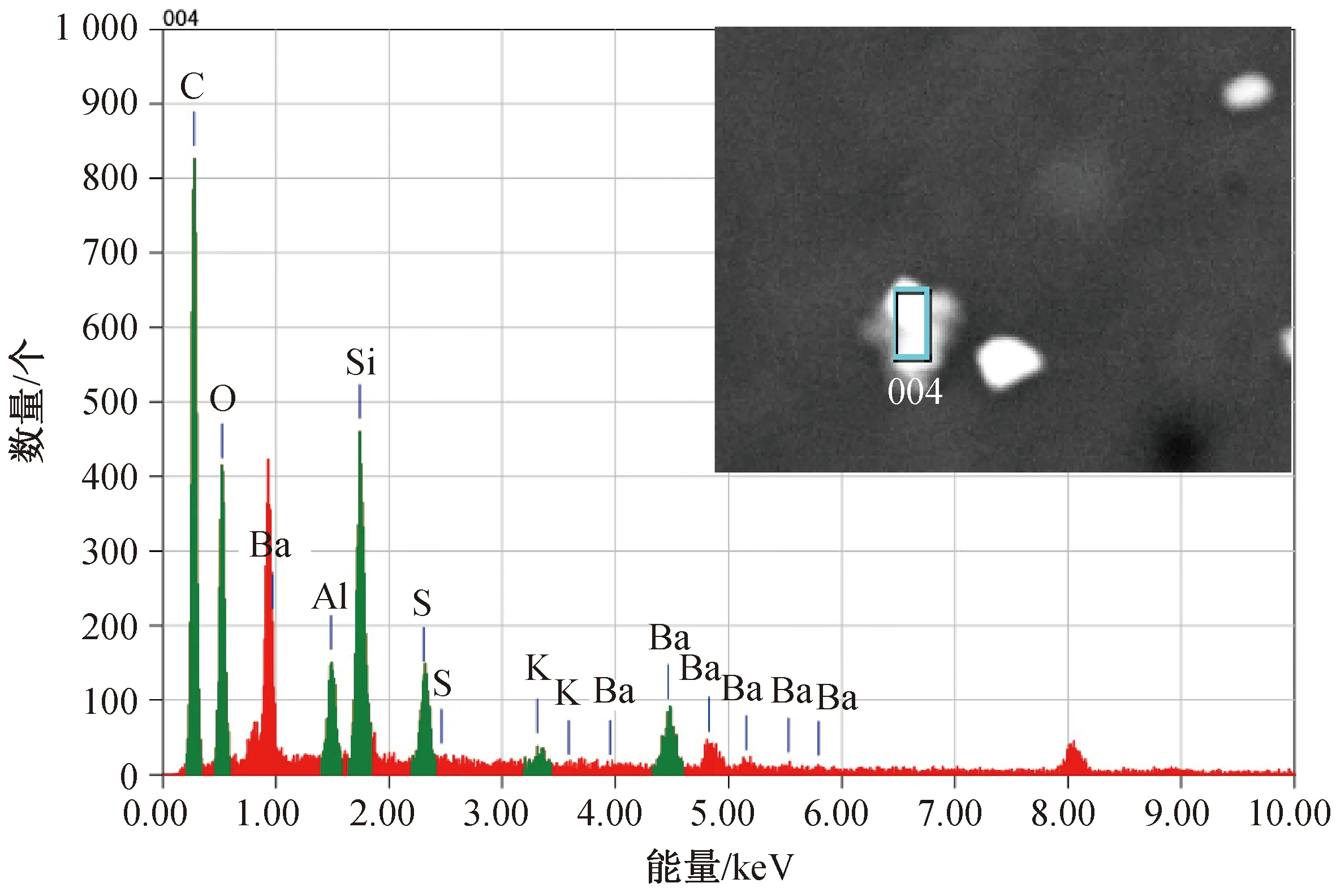

烟尘颗粒性质稳定,主要成分为C元素、O元素和Si元素,有时含有少量的S元素,通常呈链状或密实状,由多个球形颗粒聚集在一起形成,又称烟尘集合体(图2)。有机颗粒则多数呈球形或近球形(图3),主要含C元素和O元素,有时含有少量的S、Si、Cl和K元素,在电子光束作用下非常稳定。矿物颗粒又可按元素组成分为富Si颗粒(主要含Si、O元素)、富Ca颗粒(主要含Ca、O元素)、富S颗粒(主要含S、O元素)和金属颗粒(以Fe、Zn、Mg等金属元素的一种为主)等,多为不规则形状(图4)[3]。

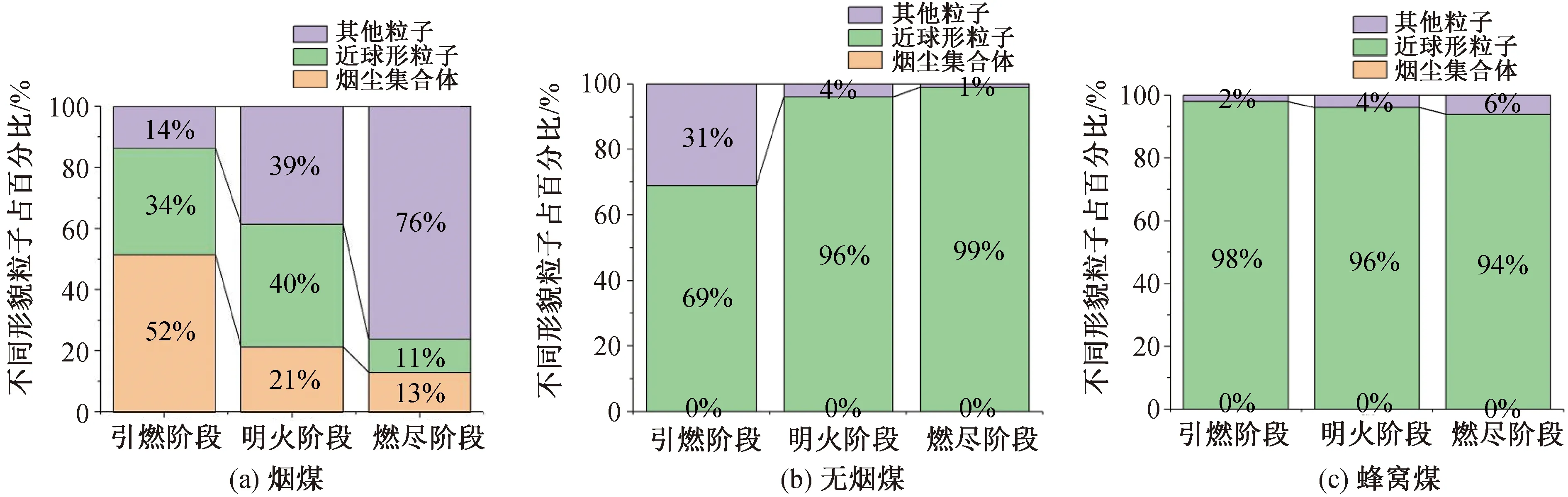

扫描电镜下,烟煤Y1的第一阶段,即引燃阶段主要以链状的烟尘集合体(烟尘颗粒)为主,约占52 %,随着燃烧的进行,明火阶段、燃尽阶段所占比例逐渐降低,分别为21 %、13 %,其他形貌的粒子(矿物颗粒)占比明显升高,由引燃阶段、明火阶段的14 %、39 %,升高到了燃尽阶段的76 %,近球形粒子(有机颗粒)也有所降低(图5(a))。相比起烟煤Y1,无烟煤WY1和蜂窝煤FWM燃烧排放颗粒物形貌较为单一,只有近球形粒子和其他粒子。无烟煤在燃烧过程中近球形粒子占比逐渐升高,其他粒子逐渐降低(图5(b)),而蜂窝煤的近球形粒子占比逐渐降低,其他粒子逐渐升高(图5(c)),但无烟煤和蜂窝煤的整个燃烧过程皆以近球形粒子为主。说明相较于烟煤燃烧,无烟煤和蜂窝煤燃烧排放颗粒多为碳质有机颗粒,且蜂窝煤多于无烟煤,这可能与煤的成熟度及成分有关。

图4 矿物颗粒的形貌和能谱图Fig.4 Morphology and energy spectrum of mineral particles

图5 民用煤燃烧不同阶段各形貌粒子占比Fig.5 Proportion of particles with different morphologies in different combustion stages of civil coal

2.2 单颗粒的粒径分布

分别对烟煤、无烟煤及蜂窝煤的排放颗粒各选一种进行粒径统计,本次3组样品,共统计分析1 533个粒子。

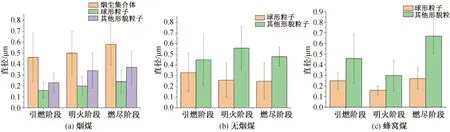

图6为烟煤Y1、无烟煤WY1及蜂窝煤FWM燃烧过程中各阶段的粒径分布特征。可以看出,几乎所有颗粒物粒径均分布在0.05~0.80 μm之间,烟煤的烟尘集合体由于聚化程度好,链条较长,粒径较大,粒径均值为0.45~0.55 μm,粒径主要分布在0.25~0.75 μm之间;球形粒子相对较小,粒径均值为0.15~0.20 μm,与蜂窝煤的球形粒子大小相近,粒径分布区间为0.10~0.35 μm。相较于烟煤和蜂窝煤,无烟煤的球形粒子相对较大,粒径均值为0.25~0.35 μm,球形颗粒物分布在0.05~0.50 μm之间。这与张银晓[12]得出的燃煤颗粒物分布在0.04~4.50 μm之间,且这些一次细颗粒物大多集中在0.35~0.55 μm左右大致相符。

2.3 不同煤种民用煤燃烧产生气态污染物对比

根据民用燃煤气态污染物单位时间的排放量、耗煤量及燃煤排放CO、SO2的质量浓度,将第二阶段,即明火状态下,每消耗1 kg燃煤所产生的气态污染物的排放量表示气态污染物的排放因子。

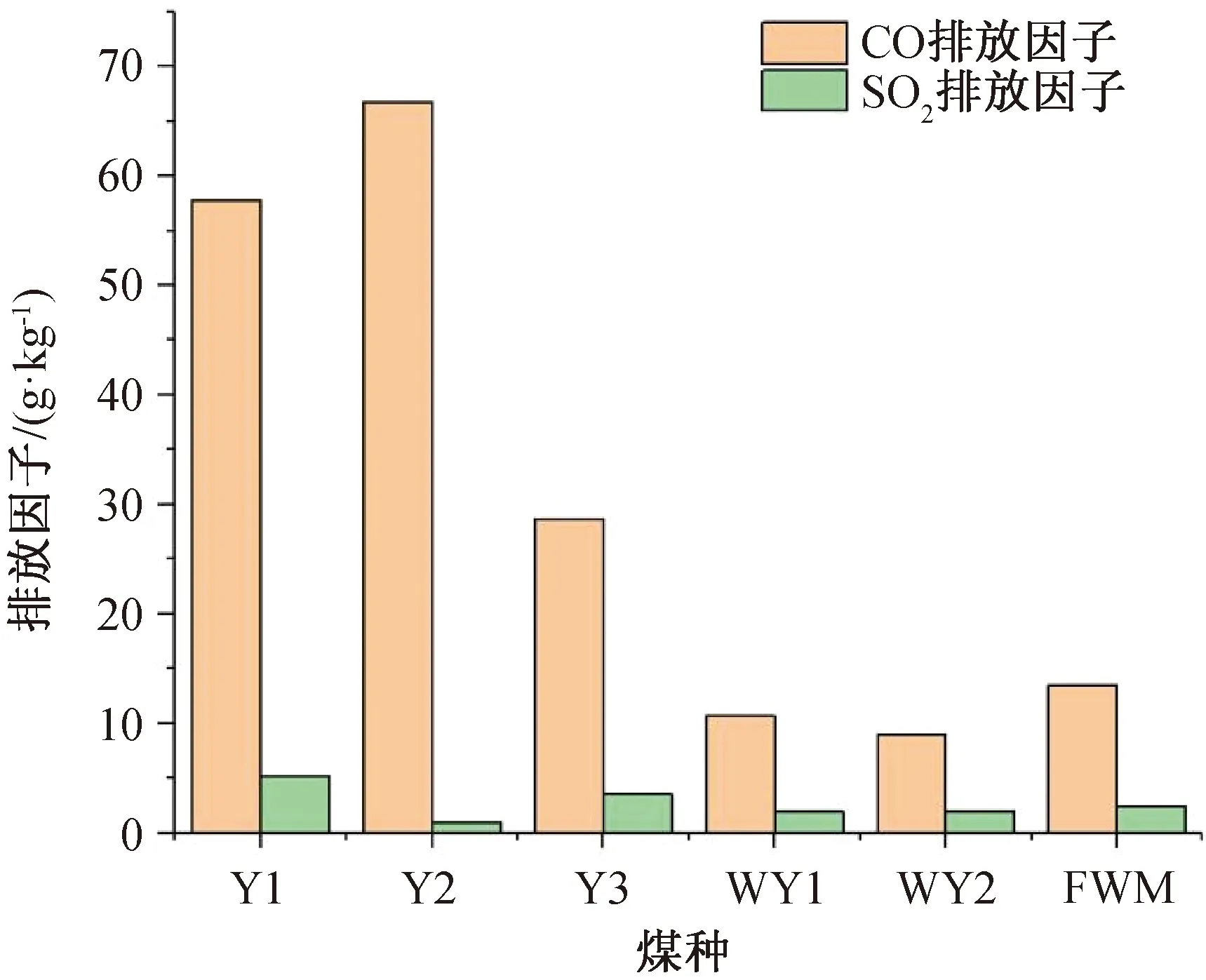

经统计分析,得出民用燃煤的2种气态污染物排放因子,如图7所示。

由图7可以看出,3种煤型之间的气态污染物存在明显差别,CO排放因子明显高于SO2,最高为66.70 g/kg,这可能是由于煤燃烧不完全,燃烧效率低造成的。此外,烟煤的CO排放因子整体高于无烟煤和蜂窝煤,可能是因为煤种的结构、烟煤挥发分大于无烟煤及蜂窝煤所导致。SO2的排放因子无明显差别,但烟煤Y2的SO2排放因子较其他煤种最低,这可能与烟煤Y2的含硫量低有关。

图6 不同煤型各阶段颗粒物粒径均值及标准差Fig.6 Mean and standard deviation of particle size of different coal types in different stages

图7 不同煤种气态污染物排放因子Fig.7 Emission factors of gaseous pollutants from different coals

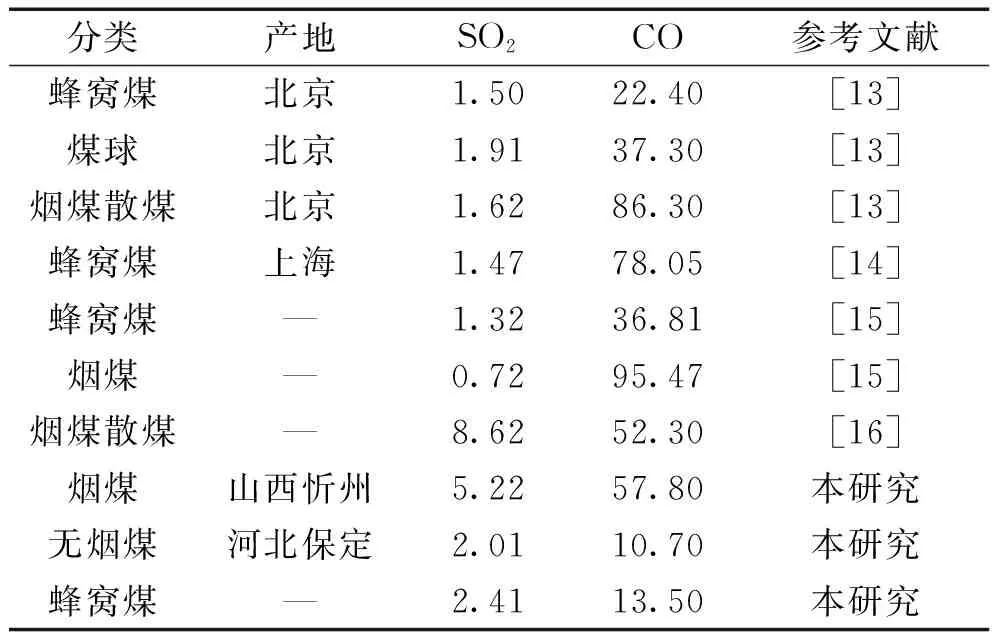

排放因子的测定值与燃料特性(如挥发分含量、灰分、粒度等)、燃烧条件(如炉膛容积、供氧条件和气流扰动条件等)相关,存在一定差异。将本研究所得数据与已有的文献数据进行对比,具体见表3。对比已有的文献资料,不同煤质、不同燃烧方式的各个指标研究结果差异明显。梁云平等[13]研究了民用燃煤中蜂窝煤、煤球、烟煤散煤的气态污染物排放情况,测得的烟煤CO排放因子为86.30 g/kg,高于其他煤型,约为蜂窝煤的3.9倍、煤球的2.3倍,因所测煤质含硫量相近,SO2排放因子差别不大,但均比本研究较低,可能是因为北京排放标准较严格,产煤的标准限值较高。孙竹如等[14]测得的蜂窝煤CO排放因子为78.05 g/kg,与本研究相差较大,可能与本研究采用的蜂窝煤挥发分低有关。刘亚男等[15]研究不同生物质及民用煤的燃烧实验,测得的SO2排放因子与本研究相差不大,但相对应烟煤和蜂窝煤的CO排放因子均明显大于本研究结果,可能与燃烧条件不充分有关。陈建华等[16]通过研究不同工况条件下燃煤的排放因子,计算得出蜂窝煤SO2、CO的排放因子分别为8.62、52.30 g/kg,与本研究一致性较好。综上所述,说明煤质及采样测试方式等的不同对测定结果都有显著影响。

表3 文献报道的民用燃煤排放因子(单位:g·kg-1)

3 结论

1)烟煤排放的颗粒物前期以链状烟尘颗粒为主,后期以不规则形貌的矿物颗粒为主,无烟煤和蜂窝煤排放的颗粒物整个过程皆主要为近球形粒子的有机颗粒。三种煤型排放颗粒物皆以碳质颗粒为主。

2)大部分燃煤颗粒的粒径在0.05~0.80 μm之间,烟煤的烟尘集合体粒径均值在0.45~0.55 μm之间,球状粒子与蜂窝煤的球形粒子大小相近,粒径均值区间为0.15~0.20 μm,相较于烟煤和蜂窝煤,无烟煤的球形粒子相对较大,粒径均值为0.25~0.35 μm,球形颗粒物分布在0.05~0.50 μm之间。

3)相同质量下,燃煤CO的排放量明显高于SO2的排放量,且烟煤的CO排放因子整体高于无烟煤和蜂窝煤,SO2的排放因子与含硫量有关。

4)低成熟度煤炭(烟煤)主要排放烟尘颗粒(又称为黑碳),中高等成熟度的煤炭主要排放有机颗粒。因此,建议政府鼓励居民做饭取暖时采用成熟度高的精煤或其他清洁能源代替。