原始纤维材料涂绘工具的起源与演变

陶园 王其才

摘要:原始涂绘工具是纤维材料工具起源的一部分,也是人类对纤维材料的最早加工利用形式之一。纤维材料涂绘工具的发展是纺织加工技术进步的体现,为追溯纤维材料作为涂绘工具使用的起源契机和演变过程,探索与之相关的纺织加工技术的进展,将纤维材料作为涂绘工具的起源、发展演变到形制成熟的整体脉络进行了论证与梳理。基于人类生产力发展水平和文明意识进化规律,文章以旧石器时代的岩画、新石器时代的彩陶、殷商甲骨卜辞等软物质涂绘痕迹为线索,结合最早出土毛笔实物,证明了纤维材料涂绘工具及纺织加工技术的久远与重要性,为纤维材料的起源和原始纺织加工技术研究提供补充与佐证。

关键词:纤维材料;涂绘工具;痕迹;起源;文明

中图分类号:TS101;K876.9

文献标志码:B

文章编号:10017003(2021)04007406

Abstract:Primitivepaintingtoolsareoneoftheearliestformsoffibrousmaterials,andalsooneoftheearliestformsofhumanprocessingandutilizationoffibrousmaterials.Thedevelopmentofpaintingtoolsmadeoffibrousmaterialsembodiestheprogressoftextileprocessingtechnology.Totracebacktotheoriginandtheevolutionprocessoffibrousmaterialsaspaintingtoolsandexplorethedevelopmentofrelevanttextileprocessingtechnology,theauthordemonstratedandsortedouttheoverallcontextofthegenesis,evolutionandmorphologicalmaturityoffibrousmaterialsaspaintingtools.Basedonthedevelopmentlevelofhumanproductivityandtheevolutionlawofcivilizationconsciousness,withpaintingtracesleftbysoftmaterialslikePaleolithiccliffpaintings,Neolithiccoloredpotteries,and(oracle)inscriptionsandonbonesandtortoiseshellsoftheShangdynastyastheclues,combinedwiththeearliestunearthedwritingbrush,thisstudyprovedtheantiquityandimportanceofpaintingtoolsmadeoffibrousmaterials,aswellastextileprocessingtechnology,toprovidesupplementandevidencefortheoriginoffibrousmaterialsandresearchonprimitivetextileprocessingtechnology.

Keywords:fibrousmaterial;paintingtool;trace;origin;civilization

作者简介:陶园(1987),女,讲师,博士,主要从事史前纺织材料与技术的起源及发展研究。

纤维材料最为人所熟知的应用形式是经纺纱织造而成的“布”,包括家纺和服装,是与人们日常生活关系最密切的材料之一。尤其是纤维材料作为服饰文化的载体,不仅能够起到御寒遮体的作用,更在几千年文明传承中,拥有了众多的内涵和寓意,成为解读传统历史文化的重要材料[1-2]。事实上,远古的纤维材料在被劈分、绩接[3]纺纱织造成“布”之前,很可能早已作为绑扎、系挂、携带等工具为人类所用,作为工具起源几乎是纤维材料最早和最主要的起源契机[4]。原始纤维材料作涂绘工具之用,是其工具起源历程中的重要部分。这一方面是由纤维材料的基本性能所决定,天然动物纤维抑或植物纤维,均能有效吸蓄颜料液,柔软易变形,具备成为最早最原始涂抹、绘画工具的天然优势。另一方面,随着人类文明的进步和艺术的发展,涂绘工具的出现成为必然,甚至成为推动艺术发展的重要因素之一。

古人曾有云:“孰有書不由笔?茍非书,则天地之心,形声之发,又何由而出哉?是故知笔有大功于世也。”[5]“笔”是涂抹、绘画、书写等创作过程中不可或缺的工具。早在上万年前的旧石器时代,人类就已经开始了绘画与艺术的创作之旅,其中,不论是简单的涂抹还是精细的描绘,都需要有“笔”一类工具的存在。作为原始纤维材料制成的“笔”类工具,其形制是不统一和不确定的,可能是天然的一截野兽尾巴或一束杂草,也可能是专门制作,由动物或植物纤维捆扎集束而成的原始笔类工具。为便于将其与后世制作精良的毛笔区分开来和避免误解,本文将原始起源阶段的“笔”类工具称之为“涂绘工具”。在经过长期的发展之后,起源于纤维材料的涂绘工具最终演变成中国最传统独特的书写、绘画工具——毛笔。

1 纤维材料涂绘工具的起源

在一些旧石器时代的岩绘作品上,可以觅得纤维材料涂绘的痕迹。岩绘是在岩石上涂绘颜料进行创作的一种艺术形式,属于岩画的一种[6]。岩绘在旧石器时代就已出现,堪称人类最古老的画作。史前岩绘具有一定的艺术水平,对于其作画工具,由于缺乏相关同期物证,无从得知。在此仅基于当时生产力发展水平,对可能的作画工具作相关分析,并从中探索纤维材料类涂绘工具存在的可能性。

1.1 手指和硬质工具涂绘的困难

史前岩画的颜料一般由赤铁矿、黄铁矿、锰矿、亚铅[7]等研磨加以动物脂肪、骨髓或者尿液、血液等调和而成。史前岩绘的创作,除人手之外,能够借助的涂绘工具大概包括:树枝、石质抹刀、动植物纤维集束的纤维材料涂绘工具等。就涂绘功能而言,手指或树枝蘸取颜料液可以描绘一些简单、粗糙的图形或线条,难以进行大幅画作或大面积的颜色填涂。石抹刀可用于大面积的平涂,难以进行精细的动物形象描绘或线条勾勒。同时,由于抹刀无法吸蓄液体,因此难以在竖直崖面或者洞窟顶部进行涂绘。

1.2 纤维材料涂绘工具的优势与可行性

动植物纤维集束而成的纤维材料涂绘工具因质软且易于吸收颜料液,几乎能够满足任何的涂绘需求,不论是线条勾勒还是大面积平涂,不论是画在竖直岩面还是洞穴顶部,并且其绘画效果更好,效率更高。陈兆复曾在云南沧源第五岩画点明确辨认出毛笔作画的痕迹,并指出,在大幅的画作中,即便是用手指来勾勒轮廓,颜色的填涂也必须用软笔类工具,即毛笔或刷子才能完成[8]。

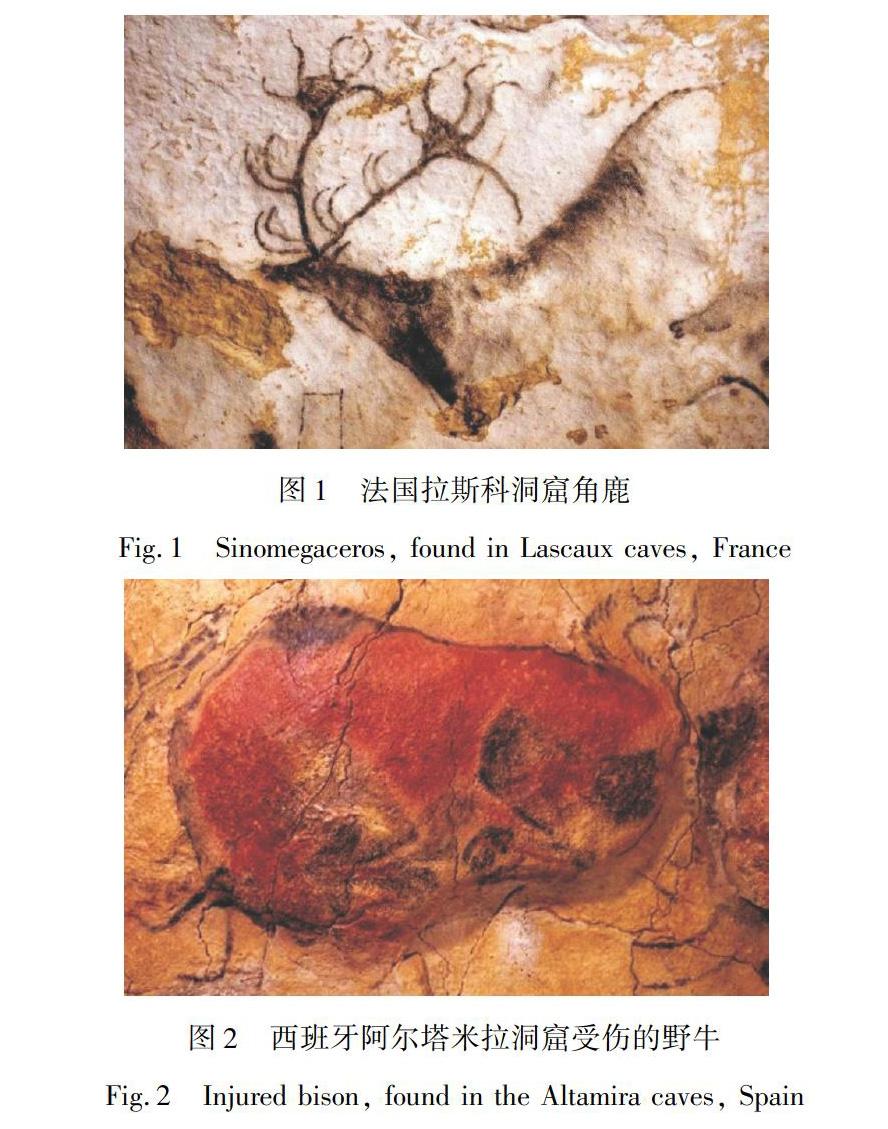

就一万年以上的旧石器时代岩画而言,也有很多带有软物质纤维材料的涂绘痕迹。如图1所示的角鹿[9],发现于法国拉斯科洞窟[10],距今约15000年,画中用黑色细线描绘了一对树枝似的鹿角,线条圆整,边界清晰,过渡自然,手指和树枝难以达到如此效果。鹿的颈、背部位色调较浓,充分凸出颈背部的厚重感,但相邻色块间边界模糊而非明显的色块,说明涂绘工具具有吸蓄颜料的功能,不似抹刀涂绘,因此,整件作品似乎处处有着纤维材料涂绘工具作画的痕迹与特征。再如图2受伤的野牛[11],发现于西班牙阿尔塔米拉洞窟[12],距今约17000年,为细线条勾勒轮廓,然后填涂颜色而成。画面色彩浓重,生动逼真,上色均匀且自然连续,不同颜色的界限过渡十分柔和,坚硬的抹刀恐无法绘出如此效果。再者,画中野牛长度近2m,纤维材料集束后可吸收储存颜料液,因此涂绘效率较之抹刀要高得多,而史前岩画所用颜料通常是用血液加矿物颜料调和而成,所以有易凝固的倾向,且时间过久易腐败变质,所以用高效的纤维材料涂绘工具进行绘画似乎更符合事实需求。

1.3 所需纺织加工技术的可能性

从工具制作的可能性上讲,上述岩画虽处于旧石器晚期,但仍然有理由证明纤维材料涂绘工具的存在。首先,可集束的纤维状材料获取非常容易,如野牛、野马等兽类的尾巴、鬃毛,丛生的细草,都是时时存在于先民身边的纤维类物质。第二,纤维材料的加工非常容易,细草、鬃毛捆束即可,兽尾更是堪称天然的软筋骨纤维材料涂绘工具,其尾端具有近似毛笔笔尖的毛发集束成尖形态。兽尾作为涂绘工具,其毛发直、顺且耐磨,毛发间的毛细效应利于其吸收并储存染液,这应该是纤维材料涂绘工具最理想的参照体。《吕氏春秋》载“昔葛天氏之乐,三人操牛尾,投足以歌八阙……”,这描绘的很可能是先民手握牛尾,挥动着涂绘充满神秘色彩或象征意义的图案或符号。因为,据考证“舞”字在中国早期文明中,往往特指的是人手的动作,后来才延伸发展成全身跳动的“舞蹈”之意[13]。无论是动物皮毛还是尾巴,无论是草还是植物茎叶,这些都是广泛存在于人类生活周边并十分容易获取和加工的材料,符合旧石器时代低生产力水平的前提条件。因此,纤维材料涂绘工具在旧石器时代古老岩绘中的使用和存在具有一定的可能性和合理性。

2 纤维材料涂绘工具的发展

随着人类文明意识的进步和社会生产力水平的提高,在新石器时代,陶器的生产制作变得越来越普遍。纵观史前各个时期的陶器,不论其做工粗糙还是精细,绝大多数都带有装饰纹样。从出土实物看,陶器的装饰主要有刻划符号图案和颜料涂绘图案两种。相较之下,刻划是用硬质工具在陶器表面留下痕迹,属于“破坏性”的装饰方法,会破坏陶器表面原有的光滑质感;而颜料涂绘则是用柔软的纤维材料蘸取颜料液描绘出一定的图案,不会对陶器造成任何的损伤,显然是更适合陶器装饰的涂绘工具。同时,大量陶器的绘制装饰需求无疑也大大促进了涂绘工具向着更高效、更精细的方向迅速发展。

2.1 史前彩陶上的纤维材料涂绘痕迹

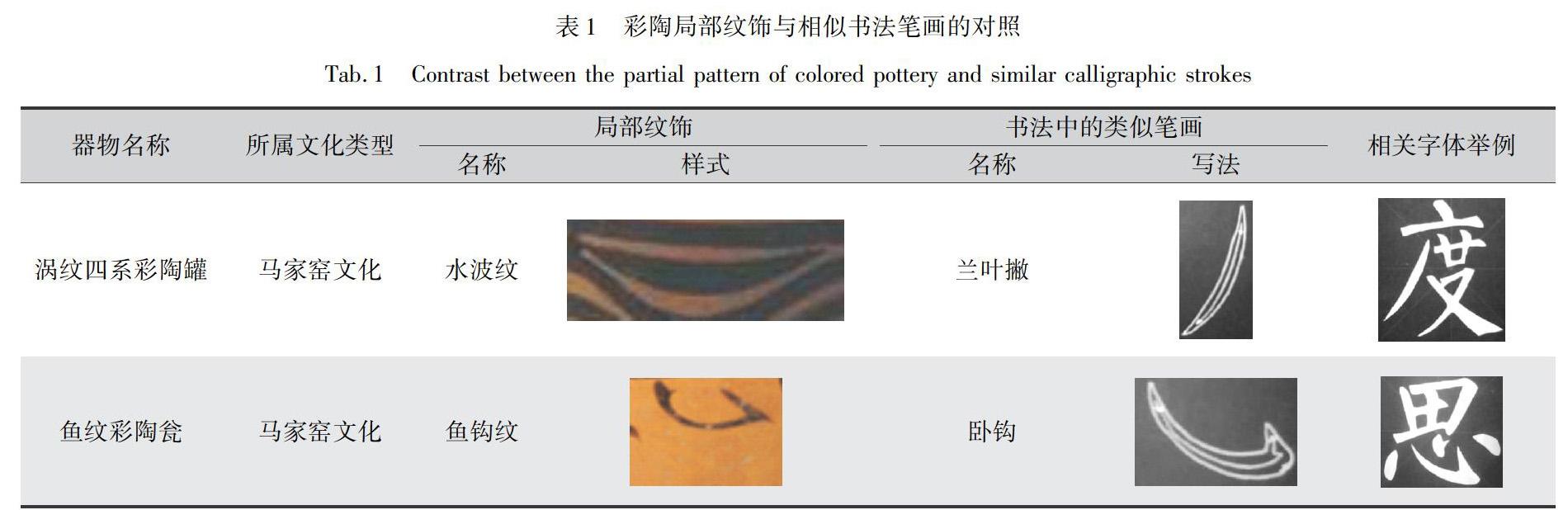

纤维材料涂绘工具在史前时期的发展主要体现在对于彩陶的涂绘。彩陶在中国新石器时代多地都有出土,依据地域和断代的不同,分属于新石器时代不同的文化类型,是史前时期先民艺术创作能力与审美水平的杰出代表。不同文化类型的彩陶风格迥异,其中马家窑文化类型的彩陶,纹样色彩绚丽而又富于变化,是史前彩陶艺术的最高成就之一[14]。图3为甘肃永靖三坪遗址出土的涡纹四系彩陶罐,属马家窑文化,其纹饰从上到下主要有漩涡纹、水波纹,整件器物所饰线条自然流畅,十分精美,素有“彩陶之王”的美称[15]。陶罐中部的漩涡纹为多个同心圆构成,从内到外,每个都是完美的圆形,且间距相等、分布均匀,必须借助工具完成。瓶身下部的水紋绵延流长,似波光粼粼,十分具有水纹的动态美。线条颜色均匀时粗时细、时急时缓,随创作需要而控制自如,每一处都自然流畅而又完整圆润,并且其中部分线条与书法中的笔画“撇”具有异曲同工之妙(表1)。

若要绘制出上述的画面效果,其绘制工具必需满足以下两点:一是头端能够吸附和储存足量的颜料液,才能一笔绘出连续流畅且饱满滋润的长线条;二是头端形态在粗细和方向上要能够自由控制,才能实现线条粗、细、急、缓的灵活变换。显然,只有柔软的纤维材料涂绘工具能够做到这两点,而其他硬质材料无法完成。国外的学者曾用实验考古的方式推测漩涡纹是用圆规一类的工具,同时绑扎多个由纤维集束而成的笔头来完成,然后一次性绘出多个同心圆[16]。其不无道理,但即使先民确是用的这种圆规工具,它的多个笔头也必须是纤维材料类软物质制成,因为只有纤维材料才能吸蓄颜料液,从而保证多个完整的圆形均能一次性绘出,所以其仍属于纤维材料涂绘工具的大范畴。再如图4所示的马家窑文化鱼纹彩陶瓮,其纹饰中最下方的鱼钩纹,带有明显笔锋,与书法中的笔画“卧钩”十分相似(表1),无疑也是用纤维材料涂绘工具所书,甚至此时的纤维材料涂绘工具已经从简单的天然纤维捆扎发展成了形制一定的毛笔。

对于彩陶为毛笔类纤维材料软工具所绘,潘天寿先生曾说:“吾国最早之毛笔画,始见于新石器时代彩陶。此种彩绘陶器全用线条绘成,运线长,水分饱,流动圆润,粗细随意,点画之下笔收笔处,每有蚕头蚕尾,证其为毛笔所绘无疑。”[17]董作宾先生也认为:“仰韶期的陶片上小狗、小鸟,或较精细的花纹,都需要用毛笔去图绘,而在民国二十年冬季我们在距小屯三里以内的后冈,所得的仰韶期用毛笔彩绘的陶器,也至少在四千五百年以上。”[18]另外,梁同书《笔史》载,“虞舜造笔,以漆书予方简”,舜生活的年代约为新石器时代末期,这一记载基本契合了新石器时代已有毛笔这一观点[19]。

2.2 纤维材料涂绘工具的相关物证

对于新石器时代毛笔或纤维材料涂绘工具的存在,彩陶上纷繁复杂的花纹和线条为第一力证。此外,曾在多地出土的笔帽和砚,也能够为毛笔或纤维材料涂绘工具的存在提供佐证。

笔帽的主要功能是防止墨汁蒸发和笔尖弯折、磨损,对毛笔和纤维材料涂绘工具有着非常强的保护作用,但对硬质刻划工具毫无意义。江苏大墩子遗址曾发现距今6000多年的骨质笔帽[20],数量达15件之多[21]。笔帽为小球头圆锥形,内部挖空形成腔体。器物通体打磨光滑、制作精良,足见其重要的使用价值。该笔帽在形制上已十分类似于现今的毛笔笔帽,是新石器时代毛笔存在的强有力证据。

砚,用来磨墨或磨制矿物颜料的石盘,研磨越细颜料的附着性就会越好,是毛笔书写和绘画时所需的研磨工具,能够从侧面证明史前纤维材料涂绘工具的存在。早在旧石器时代,距今约两万年的下川文化就曾出土磨臼、磨锤[22]和赭石颜料。可见磨臼和磨锤是用来研磨颜料的成套工具,这是迄今为止发现最早的砚台类工具。拥有中国最早彩陶的大地湾文化也曾出土带有光滑研磨面的研磨石和带有凹陷研磨坑的研磨盘[23]。宝鸡北首岭遗址曾出土距今6000年的双格石研磨盘(图5)[24],其整体样式为圆角梯形状,外壁直,底平坦,中间有一凸起将整个砚台分为两格。其中较小一格用来研磨矿物颜料,较大一格近圆形,应为盛水池,该研磨盘当属迄今为止发现的最完整的砚。半坡遗址曾出土成套研磨器工具,且研磨盘和研磨棒均染有红色颜料痕迹,足见也是做颜料研磨之用[25]。姜寨遗址也曾出土研磨盘和研磨棒[26]。

2.3 所需的纺织加工技术

彩陶的绘制工具基本可以确定,至少是纤维材料涂绘工具,并且极有可能是包含笔头和笔杆的复合形式的毛笔,因为这时候已经出现了复合工具,所以毛笔的复合也就不足为奇了。复合必须用到线绳类纺织材料,所以此时对应的纺织技术应该至少包括基本的劈分、绩接、撮合等技术,制成具有一定细度和强度的线或绳。

3 纤維材料涂绘工具的成熟

纤维材料涂绘工具的成熟意味着,纤维材料已经从形制粗糙、原始的简单集束绑扎使用发展演变成真正意义上的毛笔,上竹下毛,竹毛复合,制成现今为人们所熟知的毛笔形制。

3.1 甲骨文中的毛笔存在痕迹

甲骨文是迄今为止发现的中国最早文字,多用刀契刻而成(也称刻辞),但也有极少数为笔书写(也称书辞),包括朱书和墨书。这些用笔写的字有两个主要特点,一是字体粗大,多数比同版契刻的文字要大得多;二是多数写在甲骨的背面[27]。表2[28]所列为殷墟第三、四期卜骨上的部分书辞,从这些书辞中不难看出其笔法的柔美丰润,甚至已经有了露锋、藏锋、提、按等基本的运笔方式,如“”“”“”“”等字体起笔、收笔处露锋,中间运笔过程中笔画丰满圆润,再如“”“”等字体起笔、收笔均藏锋,笔法最引人注意的当属“”字,若行云流水,笔法流畅,运笔过程中的提、按等把握得恰到好处,整个字体非常潇洒飘逸,非毛笔不能书。这些书辞的出土,是当时已有毛笔,并用毛笔书写的强有力证据。董作宾[18]先生认为这些书辞必为毛笔所书,理由是书辞中带有明显的毛笔书写的笔锋与姿势。另外,在部分涂饰朱、墨的刻辞中,其朱或墨色涂饰十分均匀,且不出所刻的字体之外,董作宾也认为这是殷人使用毛笔的另一证据。

关于殷代毛笔的具体形制是否跟现代毛笔相一致,不得而知,考古学家董作宾先生在论及殷商时期的毛笔时说“殷代已有了毛笔的使用,这话似乎要使人惊异,不过这里所谓毛笔,不必如现世所用的竹管兔毫,只要是一支小兽的尾巴,或者一丛捆在一起的细毛,功用同于毛笔的,都可以叫他作毛笔”[17]。

甲骨书辞上留下的是切切实实的毛笔书写痕迹,同时,在另外一些与书写和笔有关的甲骨文字中(表3),均以“”作为笔的象形,“”是“”(竹的甲骨字形)的一半,所以实际是用“竹”来指代“笔”。竹制的笔无疑就是“上竹下毛”的毛笔,说明在殷商时期,人们概念中的“笔”就是指“毛笔”,是用来写字和画图案的记事工具。殷商已有毛笔,应该是确定无疑的了。

3.2 最早的毛笔出土实物

有据可证的最早出土实物为湖南长沙左家公山1954年出土的战国毛笔,为迄今出土最早的毛笔之一,有“天下第一笔”之称[29]。笔杆为竹,直径0.4cm,长度18.5cm;笔头材质为兔箭毛,长约2.5cm。其制作工艺为,先将笔杆头端劈开,使其夹紧笔头,后用丝线缠绕捆扎固定,最后外涂生漆一层[30]。这是一支制作精良的毛笔,材质选用兔箭毛,为兔背上最好的、最适合做毛笔的一撮毛,其弹性强、锋颖好,也是现代制笔的常用材料之一;工艺上虽不是现代的胶水黏着,但其用丝线捆扎,将笔头牢牢固定,已属先进。显然,战国时期的毛笔在选材、工艺等方面都已经相当成熟和先进,是明显经过长期演变、改进的结果,是纤维材料作为涂绘工具的最高级形态。

4 结 语

纤维材料作为最早为人类所用的材料之一,在起源之初,作为捆绑、系挂、保暖等工具为人类生产和生活提供了巨大的帮助和便利,是不可或缺的软物质,极大地保障并促进了人类生存、生产、生活的进步。纤维材料作为涂绘工具,是纤维材料工具起源的一部分,是人类最早对纤维材料进行使用和加工的形式之一。其起源与发展过程,一定程度上代表了纤维材料的应用和纺织加工技术从简单到复杂的进化历程。从旧石器时代的岩绘到新石器时代的彩陶再到甲骨书辞,这些艺术形式的发展离不开作画、书写工具的进步,从一束杂草、一截兽尾到制作精致的毛笔,不论其形制如何,纤维材料涂绘工具都自始至终在人类文明和艺术的进阶之路上发挥着重要的作用。

参考文献:

[1]林少雄.中国服饰文化的深层意蕴[J].复旦学报(社会科学版),1997(3):62-68.

LINShaoxiong.ThedeepmeaningofChinesegarmentculture[J].JournalofFudanUniversity(SocialScienceEdition),1997(3):62-68.

[2]宋金英.女为悦己者容:中国古代女性服饰表征与审美取向[J].民俗研究,2018(3):74-79.

SONGJinying.Womensappearanceforself-pleasing:therepresentationandaestheticorientationofwomensclothinginancientChina[J].FolkloreStudies,2018(3):74-79.

[3]陈维稷.中国纺织科学技术史(古代部分)[M].北京:科学出版社,1984:15.

CHENWeiji.HistoryofChineseTextileScienceandTechnology(AncientTimes)[M].Beijing:SciencePress,1984:15.

[4]陶园,于伟东.纺织材料应用起源探析[J].丝绸,2015,52(4):63-69.

TAOYuan,YUWeidong.Explorationandanalysisonapplicationoriginsoftextilematerials[J].JournalofSilk,2015,52(4):63-69.

[5]苏易简.文房四谱[M].台北:商务印书馆,1986:3.

SUYijian.FourTreasuresoftheStudy[M].Taipei:CommercialPress,1986:3.

[6]张嘉馨.岩画研究中的断代问题:以将军崖岩画的年代研究为例[J].中央民族大学学报(哲学社会科版),2018,45(5):69-77.

ZHANGJiaxin.Astudyofdatinginrockartresearch:takingtheresearchoftheageofJiangjunyarockartasanexample[J].JournalofMinzuUniversityofChina(PhilosophyandSocialSciencesEdition),2018,45(5):69-77.

[7]陳兆复,邢琏.外国岩画发现史[M].上海:上海人民出版社,1993:25.

CHENZhaofu,XINGLian.HistoryofDiscoveryofForeignRockPaintings[M].Shanghai:ShanghaiPeoplesPublishingHouse,1993:25.

[8]陈兆复.中国岩画发现史[M].上海:上海人民出版社,1991:400.

CHENZhaofu.TheDiscoveryHistoryofChineseRockPainting[M].Shanghai:ShanghaiPeoplesPublishingHouse,1991:400.

[9]李达.浅谈稚拙美在中国绘画的体现[D].天津:天津大学,2017:15.

LIDa.IntroductiontotheEmbodimentofthePlainandintheChinesePainting[D].Tianjin:TianjinUniversity,2017:15.

[10]埃马努埃尔·阿纳蒂.世界岩画:原始语言[M].银川:宁夏人民出版社,2017:8-69.

EMMANUELAnati.WorldRockPainting:PrimitiveLanguage[M].Yinchuan:NingxiaPeoplesPublishingHouse,2017:8-69.

[11]申肖飞.艺术形式与时空文化:以西方史前时期和文艺复兴时期的艺术为中心[D].武汉:湖北美术院,2011:15.

SHENXiaofei.TheStudyof"ArtFormandSpace-timeCulture"toWesternPrehistoricTimesandRenaissanceArtastheCenter[D].Wuhan:HubeiInstituteofFineArts,2011:15.

[12]苏姗·露维斯,王永军,孙晓勇.岩画与艺术史学:学科视角的持续探索[J].民族艺术,2017(4):124-136.

SUSANLowish,WANGYongjun,SUNXiaoyong.Cliffpaintingandthehistoryofart:acontinuingexplorationfromadisciplinaryperspective[J].JournalofNationalArt,2017(4):124-136.

[13]陈绶祥.遮蔽的文明[M].北京:工艺美术出版社,1992:126.

CHENShouxiang.VeiledCivilization[M].Beijing:ArtsandCraftsPress,1992:126.

[14]王志安.从马家窑彩陶画综谈中国画艺术的渊源与发展[J].艺术品鉴,2019(13):136-143.

WANGZhian.DiscussionontheoriginanddevelopmentofChinesepaintingartfromtheperspectiveofMajiayaopaintedpottery[J].JournalofArtappreciation,2019(13):136-143.

[15]马晓燕.试论“彩陶王”的文化内涵[J].丝绸之路,2010(6):26-27.

MAXiaoyan.Theculturalconnotationof"thekingpaintedpottery"[J].TheSilkRoad,2010(6):26-27.

[16]PAPADOPOULOSJohnK,VEDDERJamesF,SCHREIBERToby.Drawingcircles:experimentalarchaeologyandthepivotedmultiplebrush[J].AmericanJournalofArchaeology,1998,102(3):507-529.

[17]潘天寿.听天阁画谈随笔(一)[J].老年教育(书画艺术),2010(12):28-29.

PANTianshou.PaintingessaysinTingtiangepavilion(Ⅰ)[J].JournalofGeriatricEducation(PaintingandCalligraphyArt),2010(12):28-29.

[18]董作宾.甲骨文断代研究例[M]//庆祝蔡元培先生六十五岁论文集:上册.北京:中央研究院历史语言研究所,1933:417.

DONGZuobin.ExamplesofOracleBoneInscriptionsDating[M]//CollectionofEssaystoCelebratethe65thBirthdayofMr.CAIYuanpei:VolumeOne.Beijing:InstituteofHistoricalLinguistics,AcademiaSinica,1933:417.

[19]傅玉璋.我国古代的毛笔[J].历史教学问题,1981(4):64.

FUYuzhang.AncientChinesewritingbrush[J].JournalofHistoryTeachingProblem,1981(4):64.

[20]尹焕章,张正祥,纪仲庆.江苏邳县四户镇大墩子遗址探掘报告[J].考古学报,1964(2):15,28,40.

YINHuanzhang,ZHANGYuxiang,JIZhongqing.TheexcavationreportofDadunzisiteinPicounty,Jiangsuprovince[J].JournalofArchaeological,1964(2):15,28,40.

[21]何德亮.大汶口文化彩陶的艺术特征[J].东南文化,2008(4):9-10.

HEDeliang.TheartisticcharacteristicsofpaintedpotteriesunearthedfromDawenkouculture[J].SoutheastCulture,2008(4):9-10.

[22]杨志恒.书美发生学研究[D].北京:首都师范大学,2006:16.

YANGZhiheng.TheMethodofCalligraphyAdoptsofDevelopmentalPsychology[D].Beijing:CapitalNormalUniversity,2006:16.

[23]郎树德,贾建威.彩陶[M].兰州:敦煌文艺出版社,2004:7-23.

LANGShude,JIAJianwei.PaintedPottery[M].Lanzhou:DunhuangLiteratureandArtPublishingHouse,2004:7-23.

[24]吴施池.中國原始艺术[M].北京:紫禁城出版社,1996:110.

WUShichi.PrimitiveChineseArt[M].Beijing:ForbiddenCityPress,1996:110.

[25]吴锐.中国思想的起源[M].济南:山东教育出版社,2002:236.

WURui.TheOriginofChineseThought[M].Jinan:ShandongEducationPress,2002:236.

[26]巩文.骊山脚下古村落弹指六千年[M]//二十世纪中国百项考古大发现.北京:中国社会科学出版社,2002:62-63.

GONGWen.TheAncientVillageAttheFootoftheLishanMountainSpans6000Years[M]//100GreatArchaeologicalDiscoveriesinChinainthe20thCentury.Beijing:ChinaSocialSciencesPress,2002:62-63.

[27]陈梦家.殷墟卜辞综述[M].北京:中华书局,1988:14.

CHENMengjia.SummaryofYinXusDivination[M].Beijing:ZhonghuaBookCompany,1988:14.

[28]刘一曼.试论殷墟甲骨书辞[J].考古,1991(6):553.

LIUYiman.OntheinscriptionsonoraclebonesinYinruins[J].Archaeology,1991(6):553.

[29]吴晓懿.战国毛笔形制及其对简牍书法的影响[J].中国书法,2015(13):148-152.

WUXiaoyi.TheshapeandformoftheWarringStatesbrushanditsinfluenceonthecalligraphyofbambooslips[J].ChineseCalligraphy,2015(13):148-152.

[30]吴铭生.长沙左家公山的战国木椁墓[J].文物参考资料,1954(12):3-19.

WUMingsheng.WarringstateswoodentombinZuojiagongmountainChangsha[J].HeritageReferenceMaterials,1954(12):3-19.