清和汤联合西药治疗肝胃不和型反流性食管炎40例*

范普雨,刘 磊,张志军

(1.河南中医药大学第三附属医院,河南 郑州 450008; 2.郑州人民医院,河南 郑州 450053)

反流性食管炎是指胃、十二指肠等上消化道胃内容物反流到食管,引起黏膜损伤及炎性改变的疾病,严重者可引起溃疡、狭窄甚至癌变。该病临床表现不一,主要症状是泛酸和胸骨后灼热、疼痛,其他临床表现包括反流物引起的食管和食管外的刺激症状(主要是吞咽困难及咳嗽、哮喘等呼吸道症状)[1]。本病病程较长,容易反复,缠绵难愈,常合并焦虑、抑郁等精神行为异常,给患者的工作和生活带来很大负担。近年来,随着生活节奏的加快,其发病率呈逐步上升趋势,造成了严重的社会负担。中医学对于本病早有认识,早在《黄帝内经》中就有论述,一般将其归为“反酸”“噎膈”等范畴[2]。中医治疗反流性食管炎一般采取辨证论治的原则,肝胃不和型是本病的常见证型,很多医家在治疗上以疏肝理气、和胃抑酸为原则。2018年3月—2020年3月,笔者采用清和汤联合西药治疗肝胃不和型反流性食管炎40例,总结报道如下。

1 一般资料

选择河南中医药大学第三附属医院收治的反流性食管炎患者80例,按1∶1的比例分为治疗组和对照组。治疗组40例,男18例,女22例;年龄平均(39.03±8.16)岁;病程平均(8.36±3.23)d。对照组40例,男19例,女21例;年龄平均(38.96±7.84)岁;病程平均(8.21±3.14)d。两组一般资料对比,差异无统计学意义(P<0.05),具有可比性。

2 病例选择标准

2.1 西医诊断标准

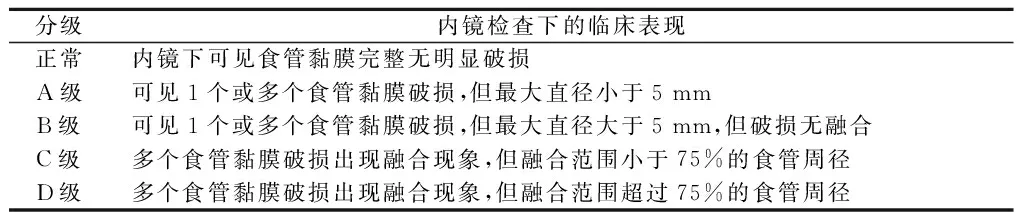

按照《2014年中国胃食管反流病专家共识意见》[3]及参考文献[4]中的洛杉矶分类法。反流性食管炎内镜检查的诊断及分级标准见表1。

表1 反流性食管炎内镜检查的诊断及分级标准

2.2 中医辨证标准

按照《中医内科疾病诊疗常规》[5]关于肝胃不和证的辨证标准。主症:胸骨后灼痛,泛酸,情绪不佳时加重。次症:嗳气,胸腹、胃脘胀满,吞咽有哽咽感。舌脉:舌质红,苔薄黄腻,脉弦。

3 试验病例标准

3.1 纳入病例标准

①符合以上诊断标准者;②年龄18~75岁,在本院就诊者;③无严重的心肺疾病及肝肾功能损伤者;④非孕妇及不在哺乳期的妇女;⑤了解并自愿接受本研究设计者。

3.2 排除病例标准

①年龄<18岁或>75岁者;②妊娠期、哺乳期或有精神性疾病者;③有泛酸、胸骨后灼热等症状的其他消化性疾病者;④消化道溃疡、肿瘤,以及因急性应激反应引起症状者;⑤依从性差,不愿意接受本研究治疗方案者。

4 治疗方法

对照组采用常规基础性治疗,戒除吸烟、饮酒、熬夜、不良情绪等不利因素,调整饮食结构,控制体质量。给予奥美拉唑肠溶胶囊(由四川科伦药业股份有限公司生产,国药准字H20065353,20 mg),1次1粒,1 d 1次;严重者1次1粒,1 d 2 次,口服。多潘立酮片(由西安杨森制药有限公司生产,国药准字H10910003,10 mg),1次1片,1 d 3次,口服。治疗组在对照组治疗基础上加用清和汤,药物组成:柴胡12 g,黄芩10 g,黄连6 g,党参15 g,清半夏12 g,干姜9 g,神曲30 g,生麦芽30 g,乌贼骨30 g,煅瓦楞30 g,甘草9 g。1 d 1剂,浓煎200 mL,分早晚2次口服。两组均治疗14 d后判定疗效。

5 观测指标及方法

症状分级标准:所有患者表现出的临床症状分为轻度、中度、重度3个等级,主症分别记2分、4分和6分,次症分别记1分、2分和3分。轻度:临床症状较轻,不影响工作和生活,可以忍受。中度:症状比较严重,影响工作和生活。重度:临床症状严重,不能正常工作和生活。

6 疗效判定标准

按照中华医学会消化内镜学会发布的《反流性食管病(炎)诊断及治疗方案》[6]的标准。治愈:临床症状基本消失,胃镜检查未见反流,黏膜破损等炎性改变基本正常。显效:临床症状明显改善,胃镜下仅可见少量反流液,破损或融合的黏膜较前明显缩小。有效:临床症状有所改善,胃镜下仍可见反流液,但量有所减少,破损或融合的黏膜较前有所缩小。无效:临床症状无明显改善,反流液量无减少,破损黏膜无缩小。

7 统计学方法

8 结 果

8.1 两组疗效对比

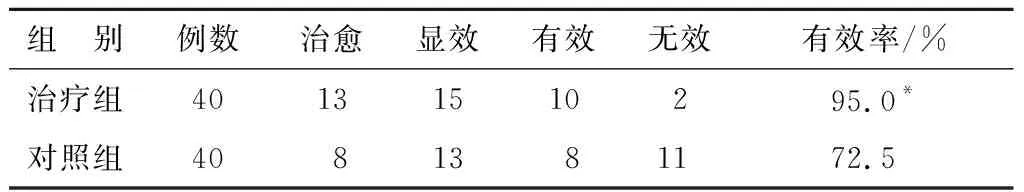

两组对比,经Ridit分析,u=2.12,P<0.05,差异有统计学意义。见表2。

表2 两组肝胃不和型反流性食管炎患者疗效对比 例

8.2 两组治疗前后临床症状总积分对比

与同组治疗前对比,两组治疗后的临床症状总积分均明显下降,差异有统计学意义(P<0.01)。与对照组治疗后对比,治疗组临床症状总积分明显降低,差异有统计学意义(P<0.01)。见表3。

表3 两组肝胃不和型反流性食管炎患者治疗前后临床症状总积分对比 分,

9 讨 论

反流性食管炎在临床上属于常见病、多发病。目前,西医学主要认为,本病是食管下段的括约肌松弛,使胃内容物反流到食管内,对食管黏膜的损害增强,引起食管黏膜的破损。一般认为胃酸是损害食管黏膜的主要因素,但也有学者研究[7]发现,胆汁在反流性食管炎的发病中起到非常重要的作用。随着生活节奏的加快,人们在生活水平提高的同时,工作和生活压力也逐渐加重,加之饮食不规律,导致本病的发生呈逐年上升趋势,给患者的生活带来很大的痛苦,大大降低了其生活质量。

反流性食管炎属中医学“吐酸”“嘈杂”范畴[8]。《黄帝内经》曰:“诸呕吐酸,暴注下迫,皆属于热。”《景岳全书》中提到“吐酸”“吞酸”等病名。陈无择在《三因极一病证方论》中言:“胸痞证者,胃中不和……”指出胸痞与反流性食管炎某些症状相似。反流性食管炎病位在胃,与肝、脾密切相关[9-10]。脾胃为中焦枢纽,为后天之本,脾胃壮则五脏六腑皆壮也[11]。胃主受纳腐熟水谷,其气以和降为顺[12]。脾升胃降,若脾胃失其和降,胃气上逆,则易发本病,出现泛酸、胸膈灼热、嗳气、咽部不适等症状[13]。泛酸、胸膈灼热多与肝胃不和有关。肝为将军之官,对人们的情志活动有非常重要的调节作用[14]。肝喜条达,主疏泄,性喜升恶降[15]。肝气血通和,则脾升胃降的功能正常运转;否则,易出现肝郁横逆克脾土,致中焦运行失常,胃失和降,进而出现胃气上逆。这也是该病的基本病机[16]。徐景藩采用自拟泄肝和胃汤治疗肝胃郁热证反流性食管炎,取得较好的临床疗效[17]。柯晓治疗反流性食管炎建议从“胃虚气逆”入手,采用旋覆代赭汤加味治疗[18]。许秀芬等[19]治疗本病肝胃不和证,采用半夏泻心汤合小柴胡汤加减。童送文[20]以半夏泻心汤加减治疗本病,采用辛开苦降法,取得较好的临床效果。李迎春[21]采用疏肝理气、和胃降逆法联合西药治疗本病,取得良好的临床效果。

本研究结果发现:清和汤治疗反流性食管炎疗效优于对照组,两组对比,差异有统计学意义(P<0.05);两组患者治疗后临床症状总积分对比,治疗组优于对照组(P<0.01)。由此可见,清和汤联合西药治疗反流性食管炎可以明显提高治疗效果,改善临床症状,值得在临床上推广使用。

——水溶性维生素泛酸篇