事能抑或守学

——《魏略·儒宗传》考释

王昊哲

(宁波大学 人文与传媒学院,浙江 宁波 315211)

近20年来,海内外学界对于鱼豢《魏略》的学术史研究,大体上形成了三个方向。一则以罗秉英为代表,侧重于做整体研讨,并已就《魏略》与《典略》的关系、《魏略》的叙事断限等问题[1]1-63进行了比较深入的考察。二则以余太山[2-6]为翘楚,习惯于选取《西戎传》《清介传》等部分《魏略》类传进行个案研究。除此之外,日本学界的津田資久[7-9]通过“历史书写”的研究理论,利用鱼豢《魏略》的相关史料,在陈寿的政治意识和曹植的相关问题上也取得了一定的成果。

尽管如此,《魏略》的《儒宗传》虽在三国史研究中多被征引,却没有专门的文章对其进行考释。从传首序言,到七位“儒宗”传记,至于卷末议论,《儒宗传》的三部分内容完全被裴松之引于注中,是《魏略》现存唯一完整的一卷。其中传首序言、董遇、贾洪、薛夏、隗禧四人传记及传末议论注于《三国志·王肃传》,邯郸淳事在《王粲传》,苏林事在《刘邵传》,乐详事在《杜畿传》。而自董遇到乐详,又括及了东汉末年到曹魏亡国的完整时间阶段,成书年代当与《魏略》整体成书时间相当。从《魏略》中的相关人物事迹和司马诸王的称谓可证《魏略》一书是鱼豢入晋以后脱稿成书的。该观点可见罗秉英《治史心裁——罗秉英文集》[1]24-25。从《儒宗传》中乐详条来看,其人亡于曹髦甘露以后,故而《儒宗传》成书必在甘露以后。因此,进行鱼豢《儒宗传》的专项研究之于《魏略》的研究的深入是有重大意义的。

“儒宗”称号与儒者类传皆非鱼豢首创,而《儒宗传》之名在鱼豢以前却难以寻觅。鱼豢《儒宗传》基于怎样的著书旨趣,其又表现出鱼豢怎样的“儒宗”观是本文着重解读的两个问题。

一、两汉魏晋以来的“儒宗”概念

入汉以来,史家逐渐形成了一套“儒宗”概念的评价体系。该称呼最早见于司马迁《史记》对叔孙通的评价,所谓“叔孙通希世度务,制礼进退,与时变化,卒为汉家儒宗。”[10]2726司马迁笔下“儒宗”仅此一人,可看作该概念的首次提出。至于班固时期,《汉书》中的“儒宗”数量增至数十人,开始以群体的形式被记录下来。吴祖春[11]统计《汉书》“儒宗”有12人,该统计并不精确。仅《汉书》卷八十一《马宫传》就有公孙弘、蔡义、韦贤等11人被定义为“儒宗”,除此之外还有叔孙通、董仲舒、萧望之、翟方进、师丹等皆在《汉书》中被称为“儒宗”。钱茂伟先生指出,班固笔下的“儒宗”基本具备了“通贯五经”与“位极人臣”两大特点[12]。换而言之,《汉书》中的“儒宗”群体具备了学术与政治的双重属性。“儒宗”概念与学术属性相连不难理解,而揉入政治属性就与东汉以来独特的权力架构有密切的关系。东汉政权凭借世家、豪族力量维系政权稳固,儒学世家的力量急剧膨胀。时人眼下,那些“累世儒学”的名儒大师就是当世的“儒宗”[13],他们的门生故吏“多至公卿”。东汉末期更是凭借社会地位和政治权威,利用地方上的“月旦评”,垄断了选官舆论[14]。因此,班固在书写“儒宗”的过程中不可避免受到当时时代群体共享意识形态的影响,以至呈现出如是的“儒宗”群体。

表1 班固《汉书》“儒宗”考

爰及魏晋南北朝时期,时代对于“儒宗”概念的认知基本继承了《汉书》中的评判标准。从《三国志》裴松之摭拾的各家论著当中可以看到,当世公认的“儒宗”包括了“当时之学,名冠华夏,为世儒宗”的郑玄[15]142;“名著海内,学为儒宗,士之楷模,乃国之桢干也”的卢植[15]650;“在朝称为儒宗,甚见器重”的董扶[15]865以及“宗庙制度皆循所定,朝野咨询,为一时儒宗”的邵循[15]1459等。显然,按照班固《汉书》的“儒宗”标准框架,郑玄、卢植与董扶、邵循分别体现了当时“儒宗”群体的学术与政治属性,可谓是班氏体系的完美继承。

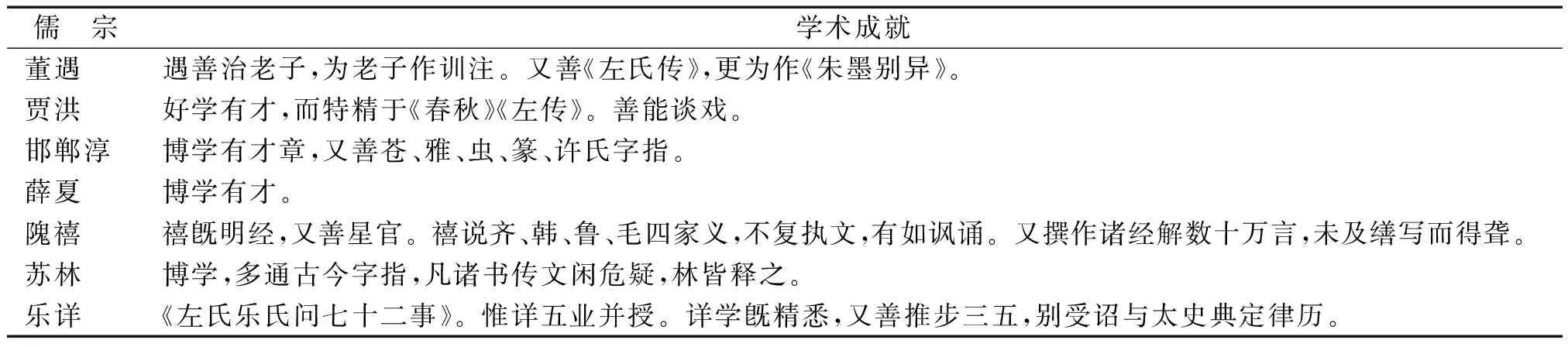

然而,鱼豢笔下的“儒宗”却与汉末以来的既有框架有所出入。《儒宗传》中的“儒宗”包括董遇、贾洪、邯郸淳、薛夏、隗禧、苏林、乐详七人。七人不仅在政治上没有夺目的功勋影响,纵观学术成就与上述郑玄、卢植相比也略显单薄。可以说相较于裴松之注引的几位“儒宗”,鱼豢《儒宗传》中的七人与此称号甚至有些不相匹配。曹魏时期,世家大族的力量相比于东汉时期更为膨胀。从权力结构的角度而言,鱼豢的“儒宗”人选多少应当括及部分以伏膺儒教称著于世的世家大族人物。然而如王粲、高堂隆、王肃等一批世家大族的儒学魁首,《魏略》中虽有佚文于世,却没有一人被鱼豢冠以“儒宗”称号。至于郑玄、卢植,今存《魏略》佚文中也无从查证。由此而言,鱼豢的“儒宗”观在当时的社会是有些离经叛道的。

二、鱼豢“儒宗”观的形成

(一)鱼豢《儒宗传》的著书旨趣

想要理解鱼豢的“儒宗”观,首先要理解鱼豢《儒宗传》的著书旨趣。鱼豢在《儒宗传序》中交代了自汉末至曹魏正始年间的儒学兴废,对明帝以来“学业沉陨”[15]421的乱象进行了深入的分析。基于《魏略》是一部当代史书的事实,必须看到鱼豢修史带有强烈的现实目的与社会反思。因此,鱼豢与先前的班固以及之后其他诸家在论著中单纯以“儒宗”称号标榜先贤的目的不同,以“儒宗”作为类传的传名,目的在于宣扬《儒宗传序》最后指出“处荒乱之际,而能守志弥敦”[15]421的精神。

表2 《儒宗传》七人官职考

既然鱼豢撰写《儒宗传》的目的在于宣扬“守学”精神,那么当时社会中与其抵牾的一定就是鱼豢在《魏略》中多次提到的“事能”品质。所谓“事能”,即鱼豢在传末议论中援引孔子所说的“专对四方”[15]422的能力。曹操“求贤三令”所代表的用人方针冲击了传统的儒家价值体系,将“才能”置于“德行”之上,在社会上广招“事能”人才。可以说开了世人以“诵诗三百,而不能专对于四方”[15]422贱学的先河。故而“学优能少”[15]507的董遇、贾洪、邯郸淳、薛夏、隗禧、苏林几位“守学”之士虽然皆在建安年间就已入仕,但都少有升迁。到黄初年间才在政府振兴文化的政策方针下,或官运亨通或衣锦还乡,受到优待。青年学者鱼豢[1]30也正是在此时得以有机会向薛夏等归老大儒问询经典,求教学问。因此,文帝时期短暂的文化复兴成为鱼豢等一批学者心中向往的盛世,为当时的“守学”之士提供了希望。

鱼豢主要为官时期为明帝一朝,所以对明帝朝的文化建设最为关注。“至太和、青龙中,中外多事,人怀避就。虽性非解学,多求请太学。太学诸生有千数,而诸博士率皆粗疎,无以教弟子。弟子本亦避役,竟无能习学,冬来春去,岁岁如是。又虽有精者,而台阁举格太高,加不念统其大义,而问字指墨法点注之间,百人同试,度者未十。是以志学之士,遂复陵迟,而末求浮虚者各竞逐也。”[15]420-421百余字的分析,指出了明帝时期文化建设的三大问题。第一,以古法将二千石以上官员的子弟大招阔揽进太学系统[15]464,而此间正是诸葛亮屡出祁山的战时,众多性非学的子弟,为避役涌入太学,造成太学教育系统生源质量下降,数量膨胀。第二,曹操时期形成的贱学之风与曹丕执政的短暂未能给明帝朝储备充足的学者人才,以至博士粗疏,学问不精,造成太学教育系统师源质量不足,数量稀缺。第三,教育的双向问题与一时的浮华之风致使选官体系遭受牵连,有志学者不能入仕,浮华之士各相竞逐。需要注意的是,《儒宗传》中的七位“儒宗”担任的黄门侍郎、秘书丞、给事中等皆是后来的清流官职,五官将文学与太祖军谋掾等又都为近侍。尽管在曹操时期未受重用,但也因为“职闲廪重”[16]1350的特点有充足的时间研学,得以在日后升迁。如今浮华之风盛行,“正始之音”后,新贵子弟垄断清途,大大挤压了“学优能少”“守学”之士空间。加之统一进程的加速,“事能”人才的需求再次增加,无疑缩减了“守学”之士的政治机遇。三大问题环环相扣,直接影响了正始年间朝廷官员的质量,可以说为曹魏灭亡埋下重大隐患。

明帝时期,刘馥等官员已然就教育问题有所反思。明帝亦通过几次扩揽博士的诏令与打击“浮华案”的措施试图扭转文化建设衰败的局面。然而一旦触碰到世家大族的利益,便无法进行。这就是为何刘馥上表中明明全面分析了“博士选轻,诸生避役,高门子弟,耻非其伦,故无学者”[15]464的多项问题,最终明帝也只能通过“高选博士”[15]94或使高堂隆、苏林、秦静等传业经书[15]717-718之类的方式,仅针对师源问题进行单向整治的原因。在面对曹魏新贵后代为主体的“浮华案”时,尽管明帝对“浮华不务道本”[15]97的风气提出了严厉警告,罢免了李胜、何宴等人的官职,但也多是点到即止,以至后来出现“正始之音”。

鱼豢在议论中针对诸项问题,提出筛选生源,提供有限教育资源的对策。为人物划分等级是九品官人法以来主流的社会观念,鱼豢这里所指的“中庸以上,材质适等”[15]422的标准由于受到当时社会的“才性之辩”的影响,说法各异,所以难下定论。但以刘劭《人物志》中将“中庸”归纳为理想品格的说法,结合“材质适等”,将这个标准理解为一种具有一定治学资质的人才类型当无异议。尽管该对策触及了世家大族的利益,且较之明帝朝末期通过刘劭的“科考法”[15]651-652,从考核层面扭转官员质量的对策,可实施的难度更大,但无疑以最直接的方式切中了曹魏社会后期众多时弊的要害。难断《儒宗传》成于魏末或是晋初,故而既可以将《儒宗传序》与“鱼豢议曰”看作是鱼豢针对魏末时弊的一篇策论,亦可将其视为曹魏灭亡后,对王朝文化教育领域的教训经验总结。或许从这个角度来说,其说是值得肯定的。

由是,《儒宗传》的撰写是鱼豢针对时弊的产物,著书旨趣在于宣扬“守学”精神,扭转魏末社会败亡的局面或总结魏亡的文化建设经验。《儒宗传》所展示出的“儒宗”观必须符合其著书旨趣。而世家大族中的儒学魁首所代表的是世家利益,其生活富足,仕途明朗,研学条件优渥,不但无法体现“守学”与“事能”的冲突,亦无法解释社会文化建设衰败的原因。因此,鱼豢的“儒宗”观之于时代普遍的概念认知必定是迥异的。

(二)鱼豢的“儒宗”评价标准

相较于官修史书,私家修史的鱼豢受到时代价值观的制约更小,个人价值观表达的空间更大。《儒宗传》即是鱼豢抒发自身“儒宗”观的载体。鱼豢《魏略》中一共有八位“儒宗”,除了《儒宗传》中的董遇、贾洪、邯郸淳、薛夏、隗禧、苏林、乐详七人,还有被称为“性器和厚,又文采温雅,用是京师归美,称为儒宗”[15]664的王象。爬梳史料,《儒宗传》中七位“儒宗”的生活经历、经世能力和学术成果有许多共同点,这也应当视为鱼豢《儒宗传》对“儒宗”概念的评判标准,是鱼豢“儒宗”观最为直接的展现。而王象之所以未载入《儒宗传》中,也是因为其与该标准有一定的出入。

首先,生活经历上,几位“儒宗”在乱世中都历经坎坷。董遇、贾洪、邯郸淳、隗禧四人都在三辅地区遭遇了兴平年间的李傕、郭汜之乱,所谓“州郡各拥彊兵,而委输不至,群僚飢乏,尚书郎以下自出采稆,或飢死墙壁闲,或为兵士所杀”[16]379描绘的正是当时士人生活的惨状。同时,薛夏因得罪地方豪族而被排挤入狱;乐详曾徒步南下求学。几位“儒宗”在这般情形下仍旧“常挟持经书,投闲习读”[15]420。“不以荒扰,担负经书”[15]422。诚然,如若不经历这样的荡析离居,如何体现他们身上“守学不辍”[15]422精神的宝贵。因此,历经坎坷而不以慌乱弃学的精神既是鱼豢宣扬的对象,也是是其“儒宗”评判最为重要的标准之一。

其次,经世能力上,《儒宗传》的几位“儒宗”皆非“事能”之辈。除了在乐详条中,鱼豢直接以“学优能少”给予评价外,在传尾的议论中也以“检其事能,诚不多也”[15]422的语句概括《儒宗传》的七人。之所以要特别强调“事能”的品性,是因为“事能”和“守学”本身并不冲突,一个人才可以兼而有之,但当时社会对人才“事能”品质的追求确实对鱼豢的史料采选提出了一定的要求。除了在《儒宗传》中对几位“儒宗”“事能”品质不足多次提及,鱼豢在《清介传》中吉茂条的“德优能少”[15]661与《勇侠传》中杨沛条的“事能见用”[15]486也皆有表述。多次的解释与强调表现了鱼豢在人物采选时对自身看法的一种辩解和申明,也是对曹魏后期“学优能少”之士难受重用现象的一种发声,或许更像是满足《儒宗传》著书旨趣的一种率性而为。因此,“事能”品质的缺乏无疑是《儒宗传》中七位“儒宗”的共同特点。

尽管如此,七人在仕途上却也取得了一定的成就。虽然他们的成就较之于班固罗列的宰相“儒宗”们还相差甚远,但在教育事业上,七人或为帝王师友,或致力于太学教育,都在社会的文化建设上留下了足迹。董遇为献帝旦夕侍講,深受其爱信;贾洪任白马王相,师宗曹彪;邯郸淳受到曹操、曹丕、曹植父子三人的礼遇;薛夏常与文帝推论书传,文帝曾评价给予“昔公孙龙称为辩捷,而迂诞诬妄,今子所说,非圣人言不谈,子游、子夏之俦,不能过也。若仲尼在魏,复为入室焉”[17]1272的高度评价;隗禧为谯王郎中,亦被虚心从学;乐详致力太学传业,谓之“惟详五业并授,其或难解,质而不解,详无愠色,以杖画地,牵譬引类,至忘寝食,以是独擅名于远近。”[15]507这样的儒者形象压轴于七人传末,是以告诫世人,尽管“学优能少”,却依旧可以凭借贵学品质取得“上为帝王所嘉,下为国家名儒”[15]422美名。想来,不以“事能”论人物,不以成就论高低,恐怕也是鱼豢“儒宗”评判的一条重要准则。

最后,学术成果上,七人也都有一定的造诣。鱼豢对于七人儒学成就的记录,很大程度上聚焦于七人的博学与对《左传》的精通。这两个特点,一是沿袭了班固以来,学为“儒宗”者须通贯“五经”的学术标准;二是源于汉献帝诏命荀悦依《左氏传》改作《汉纪》[17]2062。因其书“事以明臧否,致有典要”故而“大行于世”[15]316,以至于《左传》作为解“经”之作的编年体史书在当时重新受到了时人的重视。鱼豢问隗禧《左传》事中,虽隗禧并未对《左传》加以吹捧,但从其独到的见解和鱼豢以此为记的行为也可以证明,在研学领域,对《左传》的精通已成为当时评判儒者学术水准的重要标杆。

由此看来,一定的学术成就亦是鱼豢评判“儒宗”的重要标准。当然,根据隋、唐《经籍志》等典籍的相关记载,七人留下的各类解经专著和《魏略》一样多已散佚,今已很难通过直观的阅读感受七人的儒学水准。但较之郑玄、王肃等人广为流传的思想和理论,七人的学术水平显然也未能达到当时的学术之巅,影响十分有限。

表3 鱼豢《儒宗传》人物学术成就考

基于上述三点的归纳,可以发现,鱼豢笔下的“儒宗”群体究其经世才能不足,却凭借“守学”品质取得了一定的政治成就;究其学术成果,虽博学多才,却也比上不足。王象虽然也年少坎坷,牧羊读书,符合“守学”之士的标准。但检其事能,参修《皇览》,封为列侯,显然与“学优能少”的七人有所区别。同时,《皇览》“合四十余部,部有数十篇,通合八百余万字”[15]664是曹魏一代的类书巨著,其学术成就也非七人解经之作所能相提并论。因此,王象不载于《魏略·儒宗传》中,也从侧面凸显了《儒宗传》中七位“儒宗”的共同特点。

鱼豢的“儒宗”不是曹魏社会中的儒学魁首,相反,他们出身单贫,历经坎坷,是社会中,朝堂上的“普通”人。鱼豢出身单家[18]1447,与七人皆相识。结合传末议论句首“学之资于人也,其犹蓝之染于素乎”[15]422的感叹,鱼豢的“儒宗”观是基于“守学”改变命运这一认知的展现。故而鱼豢《儒宗传》的“儒宗”们是“平凡”的“儒宗”们;是儒生们触之可及的“儒宗”们;是单贫子弟可以成为的“儒宗”们。他们的塑造较之于“事能”官员当道的现实是悲哀的,较之于文化建设崩溃的社会是渴求的,较之于伏膺儒教的高门世族篡位禅代的行径是讽刺的。鱼豢的“儒宗”观如是而已。

三、鱼豢《儒宗传》的影响

从《三国志》的内文和后世诸家史书看来,鱼豢的“儒宗”观和《儒宗传》是被后世史家忽视,并选择遗忘的。陈寿面对鱼豢一万余字的《儒宗传》选择了完全的舍弃,甚至七位“儒宗”没有一人在《三国志》中被作以传记。值得注意的是,纵观《三国志》内文,陈寿亦无一处采用“儒宗”概念。上文所举郑玄、卢植、董扶、邵循四人被冠以“儒宗”号,皆出自《三国志》裴松之注。《三国志》内文中对于儒者的最高评价仅见于谯周的“硕儒”[15]1042与孙炎的“大儒”[15]419,毫无疑问,陈寿在此是十分保守的。因为就算鱼豢的“儒宗”人选不符合时人的公共价值认知,陈寿依旧可以根据班固以来形成的既有“儒宗”标准给予儒者们荣誉称号。在裴松之注引的陈寿《益州耆旧传》中,其曾以“在朝称为儒宗,甚见器重”给予董扶“儒宗”称号。因此,陈寿本人并不排斥“儒宗”号的使用,而《三国志》内文中不塑造“儒宗”群体的原因大概在于:其一,陈寿摭拾各方史料,对魏、蜀汉、吴的史料皆采取保守的态度,因而不取用“儒宗”这般极致的称号;其二,三国各自独立,地区性的学者难以产生全社会的影响力,因而不具备统一之世“儒宗”概念的评判条件;其三,曹魏时期儒道崩坏,入晋更甚,玄道之风盛行,一时之间“儒宗”概念可能失去了必要的编修价值。《益州耆旧传》作为地方文人集性质的著作,董扶作为汉末未及乱世的儒者,称为“儒宗”的条件较之于此更为成熟,这或许就是陈寿对于“儒宗”概念的某种考量。

总而言之,《三国志》无表、无志,体例简单,存在许多的缺陷。裴松之继而补之,并完整保留了鱼豢《魏略》的《儒宗传》,这未尝不是其对鱼豢“儒宗”观和七位“儒宗”的一种肯定。除了《儒宗传》,鱼豢同样撰写了诸如《寒贫传》《清介传》《纯固传》等新的类传篇目。尽管《梁书》曾对鱼豢类传“以事相类”的原则和标准提出过质疑[19]757,但依旧不可否认鱼豢修史关注视角的新颖与旨趣的特别。当然,鱼豢《儒宗传》虽然为后世保留了七位儒者珍贵的史料,但并非表示该类传就十分完美。纵向对比而言,七人的传记缺乏统一的格式,详略差异较大,仕途年谱也多有空缺。所谓“巨细毕载”[20]84,隗禧条中,鱼豢向隗禧的求教的内容虽一定程度上完善了隗禧人物的刻画,彰显了他的才学,却也因鱼豢和七人都“略余所识”,不免让人对几位“儒宗”评价的客观性产生质疑。

《魏略》已经散佚,但《儒宗传》所宣扬的“守学”精神依旧存在。或许《儒宗传》书写的背后,就是神秘史家鱼豢最为真实的一方面目。