传承与发展

——富连成社的剧目运营

贾晋杰

演剧是富连成社的营业方式。作为京剧职业教育机构,富连成社采取教演一体的办学模式,其演剧历史和教学历史同步构成,且由于富连成社的私营性质,科班演剧风格受市场反馈的影响形成。如何同时兼顾教学目的与市场需求的问题,贯穿富连成社办学始终。

排演剧目且成功演出,并获得良好的市场反馈,成为富连成社能否吸引观众、稳定观众群体、维持科班办学的关键。如何运营剧目,成为富连成社负责人进行筹划,以练兼演达到该社办学目标的重要手段。富连成社的办学成就,反证了该社剧目运营的成功。

剧目运营离不开该社负责人的主观运作,科班本身具备运营的基础水平,在实际操作的过程中,也充分体现了科班特色,成一家风格。除此之外,富连成社的剧目运营顺应京剧成熟时期的发展需求,同时反馈这一时期京剧演剧市场的观剧情况。

一、剧目运营的基础

富连成社进行剧目运营,具备两方面的基础:一是科班严格训练学员基本功,十分重视其技艺并不断提高学员的艺术表演水平;二是科班内教员具有深厚艺术积累,在教授学员、剧目排演等方面,均处于较高水平。

富连成社自创班始,就确立了“创办科班,不为发财致富、争夺名利,只为培养教育梨园后一代,永续香烟”[1]的办学使命,以此明确科班办学的主导方向,将学员教育放在首位,所以富连成社极重视学员技艺的培养,富连成社学员均具有较高的表演艺术水平。

富连成社“卒业者前后七百余人,为历来科班所未有”[2],且严格训练每位学员的基本功,对每位“童伶”的唱功做派都有基本标准要求,在此训练基础上,学员中开宗立派者不在少数。富连成社自第一科学员就人才辈出,名角屈指难数。该社剧目运营的风格,就是在此基础上形成的。对学员严格要求,在剧目运营方面有三个重要体现。

首先,保证了该社所排演剧目的整体观感。民国初年,有剧评家在观摩富连成社剧目后谈到,“盖科班之演习即在全剧之精神,不在一伶之优劣也”[3],不论演出何种剧目,全剧呈现出的精神面貌和表演水平,都可满足观众的欣赏需求。剧目还未演出,戏迷已“阅诸生所饰之人物”“辗转回环不忍释手”,这是对学员所演剧目的双重期待。[4]

其次,满足了富连成社人才续接的需求,学员表演水平持续为观众所认可。

以富连成社头两科学员的人才续接情况为例。自富连成科班成立后,培养人才众多。①其中出类拔萃尤为观众所欣赏的有四人:老生金丝红、黑头小穆子、武生康喜寿、花旦元元旦。②富连成社出演于广德楼,日日座无虚席。环顾当时北京剧坛,老生谭鑫培在中和戏院演出,武生余振庭在文明戏院演出,黑头有金秀山,花旦有王惠芳。在这样激烈的竞争环境下,富连成社依然能够大放异彩,“嗜调好艺者接踵于广德楼,持续数年如此。”[5]

四人年岁渐长后,刘荣升、小金钟、金连寿、小翠花四人乘势而起,昔日追捧“金丝红”者转而支持刘荣升、追捧“小穆子”者转而支持“小金钟”、追捧康喜寿者转而支持金连寿、追捧“元元旦”者转而支持小翠花。③广德楼依然比肩继踵,“遍历京中各剧园实无如广德楼观剧者之踊跃也”,可见富连成社人才续接的平稳。[5]

富连成社对每位学员都严格要求及训练,每位学员演出时皆须做到全神贯注无懈可击,每一角色的唱功做派皆有可圈可点之处。当时的人评价,富连成社确实有其他班所不能及之处,人才众多,即使同一出戏,亦能演出独特之处。富连成社能够保证有序的人才续接,为该社剧目排演提供了多种可能。[6]

第三,为富连成社“分包演剧”提供基础,可以保证各地演出人才齐备,所演出剧目均具有较高水平。[7]在富连成社发展高峰期,除了广德楼的常驻演出,该社还会承接丹桂园的演剧,或者被达官贵人府邸聘去演唱堂会,颇为忙碌。梅兰芳将富连成社的演出分为“馆子的营业戏、行戏、带灯堂会”,有时一个月仅堂会就可达八处之多。[8]如此高强度的演出安排,需要富连成社分配多批学员到各个地方演剧,对科班剧目排演水平和学员演剧水平均提出了较高要求。[9]

富连成社学员具有较高的表演艺术水平,为该社剧目运营创造了条件,使得富连成社剧目运营独具风格。富连成社向来以武戏享誉剧坛,正如观剧者评价的即便大班的武戏亦比不上富连成社的武戏表演得这般卖力,而学员技艺水平高低,恰恰是武戏能否精彩的关键,也是排演武戏剧目的基础。[10]

社内教员艺术积累深厚,是富连成社进行剧目运营的另一基础。富连成社自成立后,众教员授课得法,科班中生、旦、净、丑各行人才皆具。更为重要的是,富连成社内教员师承名家者众多,传承了众多剧目,在教授学员的同时,亦排演了一大批经典剧目。[11]例如富连成社所排剧目《五彩舆》,该剧本系早年四喜班梅巧玲、王九龄、时小福、朱连芬、杨朵仙、余紫云、孙菊仙、杨明玉、姚增禄、杨隆寿、叶中定、宋赶生等名家所排演,富连成社重拾旧本,将其搬上舞台,大放异彩。[12]

该班教员深厚的艺术积累,较高的艺术水平,为富连成社排演大量传统本戏和武戏提供了剧目资料库,排演出独具风格的剧目奠定了基础。

上述两点,是富连成社进行剧目运营的基础,交错渗透于富连成社剧目运营的方方面面,为富连成社运营自成一家特色的剧目奠定了基础,创造了条件。

二、剧目运营的特点

富连成社办学的成功,离不开剧目运营的成功,富连成社能够长久吸引观众,其剧目运营自然有独特之处。富连成社“每一开场,则人山人海,后至者辄无立足地”的演剧盛况,有赖于富连成社所排演的剧目对观众的吸引力。[6]富连成社的剧目运营,具有非常鲜明的特色,有别于其他科班和大班,深为观众青睐。可分为三个方面详述。

1、充分运用人数优势

富连成社不仅学员众多,而且学员技艺水平较高,且该社组织完善,秩序井然。在这种条件下,富连成社可以排演一些其他科班难以排演,角色繁杂、所需行当较多、演出难度较大的剧目。

以富连成社所排演的《英雄会》为例,这个戏需要50余人合演。当时北京剧坛各班社都因该剧用人过多不敢涉足,并且该剧不仅需要人数众多,排演难度亦较大,场子紧凑,程式繁杂独特,在其他短打戏中均不常见,甚至为该剧独有。富连成社学员众多,生旦净末丑各行演员齐备,具备排演此剧的条件,并且由于学员水平较高,在众多教员指导下亦可轻松应对该剧。角色整齐表演到位,演出十分精彩,是该社所排名剧之一。每次演出这一剧目,都能产生强大的号召力,座无隙地,盛况空前。[13]

富连成社各行当人才齐全。富连成社曾经排演的《三侠五义》《反五关》《甘露寺》等剧目,都较为繁杂,排演难度较大,但富连成社均能做到不间断地上演。[14]富连成社运用自己的人员优势,在学生有较高表演水平的基础上,排演繁杂的剧目,且深谙观众心理,在排演剧目时偏好文武穿插,偏重武戏较多、其他班因条件不足难以排演的剧目。[15]这一类剧目的排演,成为富连成社剧目运营的特色。

由于富连成社人才续接完备,该社还利用自己的人数优势,安排多科学员排演同一剧目,造成对比看点吸引观众。

以富连成社所排演的《冀州城》为例,在“连”字科学员演出时候,就曾有剧评家表示,“富”字科学员中不乏能演好这本戏的人才,并将其预设名单刊出与诸同好分享,众人翘首以待第三科学员排演“战冀州”。[16]第三科学员出演后果然广受欢迎,当时的人评价,第三科学员相比第二科学员有优而无劣,“历城”一段尤有趣味,表演三小时之久毫无疲劳之态,众演员亦有独到之处。即使是同一剧目,也因出演人员不同而别有风味。[17]

富连成社办学历史上,充分运用本科班人数优势来排演剧目,且该社排演剧目水平较高,深受观众青睐,这也成为富连成社剧目运营的特色之一。

2、整理排演传统剧目

富连成社的教员艺术积累深厚,为富连成社传承排演众多传统剧目奠定了基础。所以富连成社剧目排演的又一特点,即擅长整理排演传统剧目,其中包含众多已近失传的老戏。

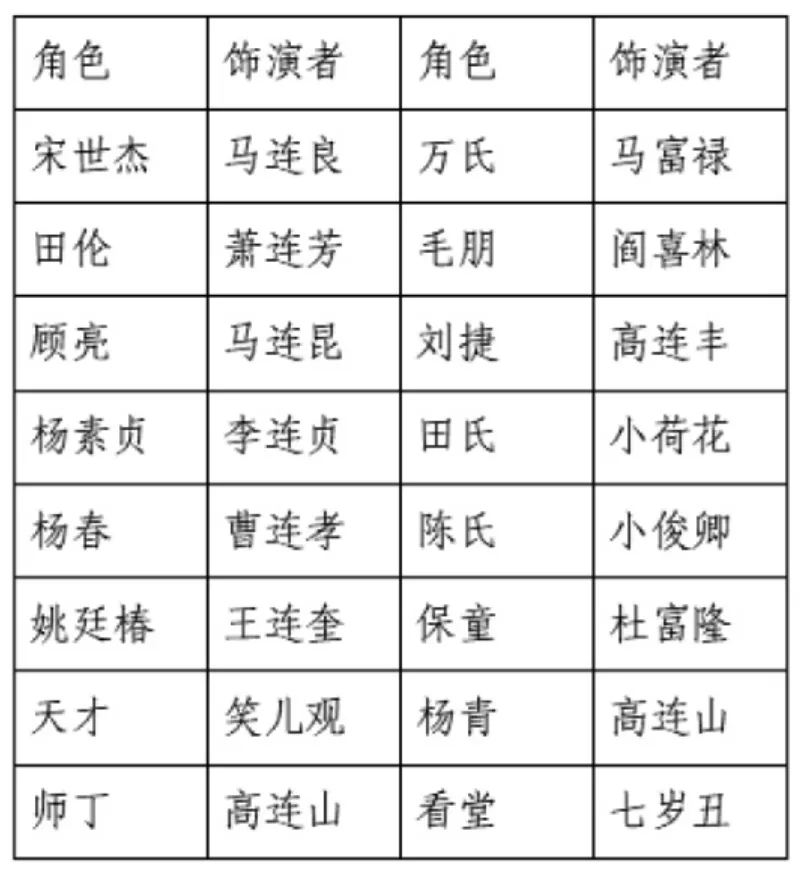

如富连成社所排演的《四进士》。此剧本是四喜班的得意之作,四喜班之后北京城内戏园久不上演该剧,偶尔上演也不过截取其中一二本。富连成社负责人不忍该剧没落,决定重新排演全本《四进士》。把剧本整理完善令学生学习,从而将这本传统戏重新搬演上舞台。该剧人才角色搭配得当,演出水平较高,深受观众欢迎。现将此剧各角色列表如下:[18]

?

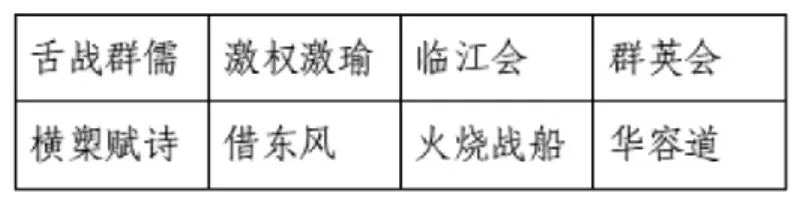

再如富连成社所排演的《群英会》。这本戏源自“三庆班”之卢胜奎,清同治、光绪年间,卢胜奎将《三国演义》中的一段故事编成轴子戏,共三十六本,《赤壁鏖兵》即为其中八本,包括:

?

八本《赤壁鏖兵》在三十六本三国戏中更显分量,结构严谨,情节动人。富连成社管事萧长华将这本戏教予学生,并在教学过程中不断修改,最终成为富连成社的招牌剧目,深受观众喜爱。当时的人认为,北京城科班首推富连成社,该社人才济济剧目繁多,众多剧目中尤以三国戏最佳。[19]由此可见《群英会》这本戏的重要地位。该剧在排演多次后,观众依然津津乐道,对剧中人物如数家珍。[20]

富连成社所排演的老戏众多。如富连成社所排演的《南界观》,曾由春台班名角王桂芬演唱过,大获赞誉,富连成社将其重新排演,搬上舞台。[21]富连成社排演的《三侠五义》,是根据“四喜班”旧本所排,系十本连台戏,极为精彩。富连成社社长叶春善的师傅杨隆寿、父亲叶中定皆曾演出该剧,他又将该剧传于富连成社学员,搬演上舞台。[22]再如富连成社所排演的《借赵云》,是一出深受观众欢迎的老戏,但在民国初年的北京却少有班社能够排演该剧,后亦由富连成社排演后搬上舞台。[23]

富连成社所排演传统剧目中,包含多本已近失传的老戏和本戏,成为该社剧目运营的又一特点。富连成社整理排演的剧目深受观众欢迎,当时的人称富连成社为“老戏的汇海”,“老戏”成为富连成社剧目运营的标签之一,且富连成社在排演老戏之时亦偏好其中文武穿插的剧目,剧目独特,演出精彩,观众亦非常喜爱。[24]

2、编演独具风格的新剧

创新为演剧团体注入新的生命力,富连成社在长期发展中,迎合市场需求,编演了一批独具风格的新剧目,成为富连成社剧目运营的特点之一。关于该社所编演的新剧褒贬不一,但从市场反馈的角度来看,富连成社所排演的剧目广受欢迎非常成功,尤其在科班发展后期,市场环境低靡,而该社所排演的剧目引发观众好奇心,刺激了市场需求,推动了科班发展。

以富连成社所排演的《酒乞》为例。此剧为富连成社1935年所排新剧,演出成绩相当可观,在北京连演十几场,戏票在数日前就可被抢购一空,演出盛况打破了当时北京剧坛的沉闷。出现这样的场面,原因在于新剧更能激发观众的好奇心理,且富连成社编演新剧依然偏好有武斗的戏,承袭富连成社偏重武戏的传统,由向来技艺过硬的富连成社学员出演,观众当然翘首以待。[25]

《酒乞》一剧穿插巧妙,马贼演兵操练一场非常整齐;范大杯“舞剑”一场又极为热闹;艾世菊之“报菜单”一场甚有客观,几百个菜名一口连成实不易;王太守之女及马贼之妹合舞剑一场,刀光剑影非常精彩;穿插武丑叶盛章的绝技,如上刁斗爬山、软梯抓铁锁,可谓飞檐走壁,能将此情节搬上舞台者,唯叶盛章一人。可见该剧亮点颇多,极为精彩。[25]

当时有人指出,该剧穿插甚妙,场面繁杂,甚为火炽,且运用诸多机关布景,沾染了“海派”京剧的演剧风格。关于富连成社所排演的新剧目,一直被人们所议论。富连成社1921年所排演的新剧《四花五洞》,即被观众评价为“谨守绳墨之富连成,亦为海派软化,前曾串演四万湖船……又来一个四花五洞”。[26]30年代之后,富连成社又陆续排演《乾坤斗法》《欧阳德》《小行者力跳十二堑》等剧,其中亦运用机关布景等砌末吸引观众。

富连成社此举,并不被当时戏评家所认可。有论者认为,富连成社作为培养京剧继承人的职业教育机构,带领学生排演带有“海派”风格的剧目似有不妥,“有好几十年历史的富连成也大唱‘海派’戏了,这多少让人有点惋惜。”[27]

然而对于富连成社所排演剧目中涉及到的“海派”风格,似乎并不能一概以负面影响贬斥该班。上文述及,由于富连成社的办学模式,该社演剧风格受市场反馈的影响形成,需要同时兼顾教学目的与市场需求。当时演剧市场风向为,名伶演唱大本戏时,需要在戏中串戏或加入砌末等物,即增加亮点,这样才可吸引观众,否则难有市场号召力。正如当时有戏迷所指出的,唱戏的人唱“海派”戏,亦是听戏的人造成的。[27]

从剧目运营的角度来看,富连成社所排演新剧不乏深受市场欢迎的作品。[28]如由盖春来、黄玉麟执导的《乾坤斗法》,在华乐戏院连演二十余场,场场满座,大受观众欢迎。由李元芳、冀韵兰、哈元璋主演,有五层立体布景,可见真雷、真风、真雨,砌末布景耗费一万五千元以上,以股份制出资筹备。[29]该戏演出大获成功,富连成社又加紧排演第二本。可见该戏受欢迎程度。[30]

《乾坤斗法》有如此盛况,仅以一句“最无价值,最无意外,最下乘之戏”来贬斥未免极端。[31]事实上,富连成社考虑到学生的练戏需求,一直努力保持甚至恢复排演传统剧目。1943年,富连成社外赴东北演剧前曾表示,此次演剧预备全演老戏,新本戏因彩砌尽被焚毁绝不演唱,登台演出后却反响平平,而后富连成社为求生存,置办行头出演《乾坤斗法》,却卖座二十余场,场场满堂。[32]观众喜好如此,市场风向如此,富连成社想要抗衡并非易事。

顺应市场风向,富连成社后期所排演新剧,反而为富连成社在残酷市场竞争中生存提供了可能。1945年富连成社入大光明戏院演唱夜戏,聘请剧作家翁偶虹编写《小行者力跳十二堑》《百鸟朝凤》等剧目。[33]以《小行者力跳十二堑》为例,由高韵升主演,剧情中穿插斗楚王、李太白、孟姜女、杨贵妃、李元霸等节目,公演之后为沉寂剧坛生色不少。[34]据资料记载,富连成社晚场入大光明戏院演出后,有每场卖出七百余张戏票的佳绩,门口高悬“座位已满”的牌子,富连成社社长叶荫章感叹,能有这样的成绩实属不易。[35]

当时众多剧评家对富连成社所排演新剧的风格评价不高,对《西游记》、《封神榜》等新编本戏,均不持正面态度,认为富连成社是迫于生存压力,不得不迎合市场,与观众对此类剧目的追捧形成对比。[36]产生这样的矛盾原因在于,剧评家多从学员教育角度出发,认为大批量排演带有“海派”风格的剧目,借助大量机关布景,利用剧情吸引观众,演出水平不高,不能保证学员基本功练习的需求。贬斥富连成社所排新剧的人,从学员教育角度出发;支持富连成社所排新剧的人,从剧目观赏角度出发。所反映的依旧是富连成社如何兼顾教学目的与市场需求的问题。

新剧排演是富连成社结合当时市场演剧环境与自身发展需求,用以维持科班办学的手段,最终呈现出的状态,并非全由富连成社主观决定。富连成社编演类型新剧,产生出独具风格的作品,成为富连成社剧目运营的又一特点。

富连成社剧目运营独具特色,形成自己的风格,在保证学员练戏、完成科班教学目标的基础上,同时满足观众的观剧需求,维持科班办学。富连成社的剧目运营不仅满足该社自身发展需求,同时以其独创性影响了同时期京剧教育机构。

三、剧目运营成功的原因

富连成社剧目运营的成功,不仅与该社负责人的主观运作相关,更有外部因素的影响。富连成社的剧目运营,顺应京剧成熟时期的发展需求,满足观剧市场的欣赏需求,同时承担了塑造和传承京剧的责任。

1、顺应京剧发展需求

富连成社办学时期,正值京剧成熟并鼎盛发展的时期。纵观京剧发展历史,自1790年“四大徽班”陆续进京,奠定了京剧的发展基础,而“花雅之争”中花部之盛,又成为京剧生长的温床。而且这一剧种也有其独特性。

京剧虽然形成于北京,但他不是土生土长的地方戏,而是由清代乾隆以来进入北京的徽班为基础,经徽调艺人和汉调艺人共同奋斗,受北京观众审美和欣赏趣味的陶冶,逐步地方化而衍变形成的一种皮簧戏。京剧形成之时,恰处于地方戏蓬勃发展,相互竞争的时期,它吸收、借鉴了昆曲、京腔、梆子等的剧目、唱腔、伴奏音乐、表演技巧,丰富了自己。所以,京剧不仅继承了徽、汉的传统,而且兼收并蓄,集众所长,在艺术上发展得相当成熟,相当完整,……。[37]

由上述可以看出京剧具有很强的综合性。这种特性不仅体现在声腔融合、借鉴表演技巧等方面,也体现在剧种剧目中。京剧移植吸收了多种剧种的剧目,沿袭“花部”重舞台轻文本的表演传统,所演剧目皆具有很强的舞台性。随着市场化程度不断提高,编演剧目受观众反馈影响,加之京剧形成并发展繁盛于社会转型时期,部分剧目亦受时代思潮影响,在此基础上形成了独具风格与时代特色的剧目。

徽班进京之初,演出还多半是一些诸腔杂陈的民间小戏和单本折子戏,这些戏的故事情节不够完整。到了道光二十年(1840),北京戏曲舞台上的剧目发生了一个重大变化,那就是“大轴子”戏的兴盛并赢得广大观众的喜爱。所谓大轴子戏,就是本戏,或全本新戏。[38]

经过数十年发展,到富连成社成立之际,一大批京剧剧目已经编演成熟,包括以杂剧、传奇、地方戏、老本京戏为依据改编的剧目。京剧从成熟期迈入繁盛期,从戏曲发展的需求和京剧传承的角度看,这批剧目亟待有人整理并传承给下一代人才,不致让前辈心血流失。

富连成社以自身实力承担了这个责任,将大批传统剧目整理排演,结合自身教学目标,顺应当时京剧观剧市场的喜好,系统传授给学员的同时将其搬上舞台。通过自身影响力,将传统剧目汇总保存并再传播。

富连成社作为京剧职业教育机构,在保证自身生存发展的前提下,为京剧传承做出努力。该社编演众多传统剧目的行为,是在自身教师具备深厚艺术积累的基础上,积极利用自己的平台传承好前辈所排演的京剧剧目的过程。通过上文即知,经富连成社整理传承的经典剧目不在少数,三国戏就是经富连成社的排演而再创辉煌。

且富连成社在整理传承传统剧目的时候并非照搬,而是在随教随演的过程中不断丰富细节。如《取桂阳》一剧,早年排演该剧,以二花饰陈应、鲍龙,无赵范之妻钱氏一角,富连成社以丑角饰陈、鲍,另加钱氏一角,由名旦李世芳扮演。使该剧目更富有舞台性,也更具亮点。[39]

富连成社顺应潮流,整理京剧发展成熟时期排演的众多经典剧目,同时兼顾教学目标和市场运营,在满足学员练习需求、观众欣赏需求的同时,也满足了自身的发展需求。

作为创办时间最长、培养人才最多、办学成就最大的旧式京剧科班,富连成社所传承的剧目随着科班学员的流布不断传播,成为京剧剧目传播的一支力量,为京剧的发展做出贡献。

2、满足观众的欣赏需求

进入民国后,京剧观众群体在时代变化下不断扩大,京剧演剧进一步市场化。富连成社这一时期正值鼎盛,富连成社剧目运营的成功,自然与其剧目能够满足观众的欣赏需求息息相关。

京剧观众群的扩大,与清末情况有显著不同。有从官僚胥吏转变过来的政客、资本家,有从士大夫、书生、墨客转变过来的高级知识分子,有从贩夫走卒转变过来的小商品经营者,独立的手工业者。当然,也还有相当数量的清廷贵胄的遗老遗少……此时京剧的演出,适应了观众层次范围的变化,一方面以其舞台场面的绚丽,戏剧情节的曲折,吸引着爱看热闹、“逛”市场的大量流动观众,一方面,又以其歌唱的韵味醇厚、舞蹈的典雅精致餍足了一些熟悉京剧的基本观众。[40]

富连成社顺应当时京剧演剧市场的观剧需求,以其学员较高的艺术水平、经典剧目的排演吸引具有一定京剧欣赏水平的观众。正如上文提及,即便是常见的剧目,由富连成社学员出演,依然有诸多吸引观众的亮点。

以京剧剧目《马上缘》为例,该剧属平常剧目,演出者众多,可由富连成社学员出演,却更为精彩。萧连芳饰演的薛丁山英姿飒爽;王连奎饰演薛丁山的丑妻,将形容丑陋之状惟妙惟肖演出,与樊梨花交手一场,表演惟妙惟肖;方连元所饰演的薛金莲,装饰精美,念白清脆,身法敏捷,与樊梨花交谈一场戏,嗓音柔和清楚,不近媚态;小翠花饰演樊梨花娉婷妩媚,与其女小宝成交谈之间诙谐热闹,与薛丁山打斗灿然却不紊乱。其他戏班演出该剧与富连成社有霄壤之别。[41]

富连成社以其剧目和表演,吸引了一大批忠实观众。剧评家在评价《反五关》时称:“余每观斯剧,见该伶等聚精会神始终不懈,深服教者热心指导,且悦诸伶敏慧过人,日曜日复观此剧凡二十余场,各场或文或武,唱打均佳,场子之整齐下手之完备,可谓无懈可击。”[42]

京剧重舞台轻文本,其编演剧目更加重视舞台呈现的效果与观众的反馈,以演员为中心排演剧目。到京剧鼎盛时期,表演艺术更加精进,各演员所创流派众多,戏迷对京剧的欣赏水平越来越高。富连成社的学员优中有优,其中不乏佼佼者,刚好满足了这一时期众多戏迷“捧角”“品戏”的需求,

手术时间270 ~ 570 min,平均387 min;术中出血量900 ~ 2 700 mL,平均1 701 mL。截骨部位:T4 1例,T7 1例,T8 4例,T9 4例,T10 5例,T11 6例,T12 2例。所有患者随访> 24个月。所有患者术后12个月截骨部位均获得骨性融合,X线片可见截骨端骨桥形成,截骨面间隙模糊或消失。典型病例影像学资料见图2。

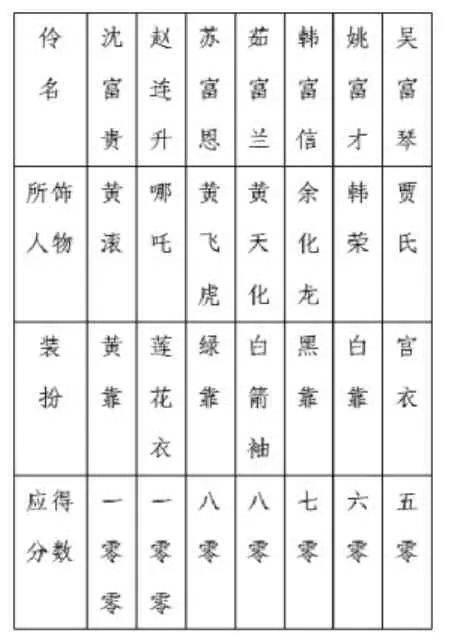

戏迷在观看富连成社所演剧目后,常对剧目中每一位“童伶”的表现细细品评,并将各人所饰演的人物与其相应得分打出,与同好分享。《反五关》中的演员表现如下:[42]

?

富连成社适应市场需求,结合科班生存发展需要,排演众多吸引观众的新编戏,既满足了剧目运营成功的条件,还能够同时满足科班教学目的与观众演剧需求。这是富连成社剧目运营的成功之处。

1、承担传承和塑造京剧的责任

富连成社办学过程中,不仅成为传承京剧的重要平台,并且因其不断发展,产生的影响力不断扩大,逐渐承担了塑造京剧的重任,成为该社剧目运营成功的重要原因。

富连成社作为著名京剧职业教育机构,在京剧发展过程中可作为一个载体,对京剧的发展产生影响。富连成社平台化传承京剧传统剧目,因其自身影响力较大,以学员为媒介进行传统剧目的再传播,即是其载体特征的重要体现。

富连成社在长期办学过程中,并非机械化传承京剧艺术,而是根据自身需要,创作了一些顺应时代潮流的新作品。在这个过程中,富连成社利用自身影响力事实上参与了京剧的塑造,进行了京剧的再构建。

富连成社对京剧艺术的贡献,可以体现在对京剧的规范和传播以及对京剧的构建等方面。富连成社所排演的剧目,是对艺术价值与商业价值的统整,该社排演的剧目及所涉及的风格,均是在京剧发展过程中顺应自身教学目标与市场需求不断整合而呈现出来的。

以富连成社所排演“海派”剧目为例,当时的戏迷表示“可喜的在北京还真能够看见地道的上海玩意了”[30]。前文曾提及,当时众多剧评家对该类剧目评价普遍不高,但仅从该类剧目所涉及风格来看,不能否认“海派”风格对北京京剧演剧市场产生的影响,对京剧剧目构建产生的影响,并且从富连成社东北演剧实况来看,这种影响正辐射至各地。富连成社受这一风格的影响,以自身反馈,对这一时期京剧演剧市场的构建产生影响。

四、结语

富连成社成功的剧目运营,是能够支撑富连成社长久办学的重要手段。富连成社是以“童伶”为主的京剧教演团体,学生学艺与演出实践相结合,以学兼演是学生的学习方式,这一办学模式决定了富连成社的剧目,必须在完成教学目标和保证市场需求中保持平衡。

富连成社在自身学员基本功扎实、教师艺术积累深厚的基础之上,进行剧目运营,充分运用科班人数优势,整理传统剧目,包括大量已近失传的老戏和本戏,并根据当时市场观剧风向排演新剧,且在各类剧目中,偏好整齐热闹的“武戏”,并使其成为富连成社的风格标签,从而自成一家。当时的观剧者对此曾高度评价说:“富连成之戏,最重规矩,不许偷懒,嗜戏者可以过瘾,学戏者足以取法。文戏可听,武戏尤可看。”[43]

富连成社剧目运营的成功,有其负责人主观运作得当的原因,亦与其适应当时客观环境密不可分。该社剧目运营顺应京剧成熟时期的发展需求,满足观剧市场的欣赏需求,同时以其自身影响力,作为载体承担了塑造和传承京剧的责任。

富连成社剧目排演的过程中,参与了京剧的继承、整理、传播和保存,参与了京剧文化的交流和京剧的再构建。现存于国家京剧院的《叶氏藏本》,是富连成社长期剧目运营基础上保存下来的京剧剧目册,共29函,包含剧目超过400个。富连成社学员700余人,这些剧目随着该社学员的艺术实践和教育传承流布于各地。

纵观富连成社办学历史,成功的剧目运营为富连成社打开市场、获取知名度、吸引观众群体、保障了资金收入,成为科班良好运营的关键,成为科班取得办学成就的重要因素。

注释:

①即富连成社,富连成社创办之初名喜连成科班,1912年改组更名为富连成社。

②金丝红,即王喜秀,富连成社“喜”字科学员,京剧老生。

小穆子,即董岐山,富连成社搭班学艺学员,京剧净角。

元元旦,即高喜玉,富连成社“喜”字科学员,京剧旦角。

③刘荣升,富连成社搭班学艺人员,京剧老生。

小金钟,即王连浦,富连成社“连”字科学员,京剧净角。

小翠花:即于连泉,富连成社“连”字科学员,京剧花旦。