环境分权的城市绿色创新效应

张凡 邵俊杰 周力

摘要:作为绿色发展和创新驱动两大发展战略的结合点,绿色创新必将成为中国“构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的重要引擎。文章基于2003-2018年215个城市的面板数据,采用空间双重差分模型以及门槛模型实证分析了环境分权对于城市绿色创新的影响及作用机制。研究发现:①环境分权促使城市绿色专利授权量增多,但对于城市绿色生产率的提高没有显著影响。这意味着环境分权对经济效应的整体影响还处于“弱波特假说”状态,环境分权激发技术创新和效率改进带来的收益还不足以显著抵消环境分权引致的成本,无法提高绿色全要素生产率,“强波特假说”不成立。②政府在制定适宜本地实际法律法规的同时,通过增加科技研发投入发挥“创新补偿效应”但由于政府科技研发投入具有一定的时滞性,短期内仅促使绿色技术的提升,并没有提高绿色生产率。③环境分权的绿色创新效应受到财政分权的影响。当政府资金使用的自由度较小时,环境分权对于绿色创新的影响受到掣肘;当政府资金使用的自由度较大时,环境分权显著提升了绿色创新能力。因此,在绿色发展的大背景下,为提升城市绿色创新能力,一方面要下放环境立法权、完善地方环境法律法规;另一方面在完善相关激励配套机制的基础上,积极推动财政分权程度与中央、地区环境管理权限划分相匹配。

关键词环境分权;绿色创新;科技研发投入:财政分权:空间DID

中图分类号F062.1文献标志码A文章编号1002-2104(2021)12-0083-10DOI:10.12062/cpre.20210808

随着“绿水青山就是金山银山”发展理念的践行,绿色创新已然成为实现经济效应和环境保护“双赢”的必然选择[']。高成本和经济活动外部性,致使绿色创新进程缓慢,难以满足目前经济高质量发展的需求。因此,有效的政府政策干预不可或缺。2008年以来,为了防治环境污染和改善生态环境,中国政府不断加强和完善环境分权建设[2]。尤其2015年新《中华人民共和国立法法》实施后,地方立法权扩大到所有地级市,中国环境分权迈上了新的起点。环境立法权限的下放,地方政府依据实际情况制定地方性的环境法律法规,填补国家环境立法的盲点,增强了法律有效性⑶。那么,日益完善的环境分权制度对于绿色创新的影响如何?特别在宏观层面,环境分权对于地方绿色专利数量以及绿色生产率产生怎样的影响?环境分权通过何种途径作用于地方绿色创新,以及环境分权对于绿色创新的影响是否会随着财政分权的变动而存在差异?对上述问题的回答,不仅有助于协调环境分权与绿色创新之间的关系,还可以保障新发展格局构建,推动高质量发展。

1文献综述与理论分析

1.1文献综述

环境分权可以理解为环境管理权限在不同层级政府(主要是中央政府和地方政府)之间的划分,属于环境事务管理权限的向下授权[4]。有关环境分权对于创新的影响研究成果丰富,相关结论却莫衷一是。目前,主要有三种观点:“促进论”“抑制论”和“不确定性”。

“促进论”认为环境分权提高了创新能力。首先,环境分权明确了地方政府在环境治理过程中的职责,便于地方政府依托信息优势,提供更有效率且严格的环境管理政策或者环境管理工具,倒逼企业绿色技术创新[5-7]。其次,环境分权进一步削减环境政策的执行和监督成本[8-9],加强了资源的节约与重新配置[10],推动生产过程中的绿色化。最后,环境分权增强了地方政府研发投入的积极性。政府研发支出在一定程度h上弥补企业开展技术创新活动的成本支出["-|2],降低企业进行绿色技术创新的风险,推动地方绿色技术创新[l3]。

“抑制论”认为环境分权抑制了创新。其抑制性表现在以下两个方面:其一,在“唯GDP论”和官员晋升锦标赛的中国行政体制下,环境分权可能成为地方政府发展经济的手段。即为了吸引更多的资本进驻,地方政府降低了环境保护标准,造成逐底竞争[l4-l5],难以促使地区绿色创新。其二,晋升锦标赛激励地方政府将政策资源往有利于自身政绩的方向倾斜[l6],风险低、收益高并且回报周期短的生产领域成为大量资源投资的圣地,而风险高、收益低并且回报周期长的科技领域成为资源投资的洼地。

“不确定性”认为环境分权对绿色创新的影响并不是简单的促进或者抑制作用,会因为环境分权类型、不同地区以及不同时期表现出一定的差异性。例如,马越越等[l7]发现不同环境分权类型因策略不同,产生的效果也就不同。具体来说,行政分权之于绿色创新呈现出非线性关系,监察分权表现为负向关系,而监测分权的影响并不显著。Ferrara等[l8]认为地区间的比较优势和跨界污染程度是决定环境分权“逐底竞争”还是“逐顶竞争”的关键因素。Peuckert[l9]发现,环境分权对于绿色创新的影响存在着短期效应和长期效应。从短期来看,环境分权抑制了绿色创新;而长期来看,环境分权积极推动了绿色创新。

综上所述,目前关于环境分权与绿色创新的研究主要集中于行政分权、监察分权和监测分权,而环境立法分权作为最基础及最重要的制度安排,鲜有研究关注。此外,绿色创新不仅包括绿色技术创新,还包括绿色效益创新。以往的研究仅关注于某一方面,未能全面评估环境分权对于绿色创新的影响。基于此,该研究利用2003—20l8年地级市面板数据评估环境分权对于绿色创新的影响,试图在以下方面做出探索:①基于20l5年后全国环境立法实施情况设置城市环境立法虚拟变量予以表征环境分权,尝试利用空间DID模型评估环境分权对于绿色创新的影响;②从绿色专利和绿色生产率两个视角探究环境分权对于绿色创新的影响,避免了环境分权存在的“伪创新”现象;③基于政府科技研发投入的中介机制,探究环境分权对于绿色创新的作用途径;④利用门槛模型讨论在现有财政分权体制背景下,环境分权对于绿色创新的空间异质性影响。

l.2理论分析

在环境管理权限不断下放和环境激励机制逐渐完善的背景下,环境分权对于绿色创新表现出一定的正向作用,具体表现为直接影响和间接影响。直接影响体现在两个方面:其一,环境管理权限的下放能够以较低的成本了解当地污染企业的排放情况和诉求。该信息优势便于制定适应当地实际情况的环境法律法规,发挥资源配置優势,有效推动绿色生产技术的革新成。其二,环境管理权限的下放降低了中央到地方相关法律法规解释的传递成本,这也给当地政府在具体执行过程中自主权,从而降低了政策执行成本。当成本优势足够大时,环境分权也会提高绿色创新。

间接影响指的是环境分权通过科技研发投入影响绿色创新。环境分权使得地方政府制定更为严苛的环境法律法规[2l],并且相关的法律法规条文更加细致化。环境分权从生产、销售以及管理层面压缩了企业尤其是高污染企业的成长空间,限制了企业绿色技术投入与创新活动。在经济增长和政绩考核的双重目标下,各地政府必然通过增加科技研发投入以减缓环境分权对于企业的不利影响,以实现地区经济增长。

绿色创新高风险、高投入的特性,在市场机制的作用下,企业容易陷入进退两难的博弈困境。为此,企业往往会选择等待策略。而政府增加科技研发投入,能够纠正企业绿色创新不足的正外部性,促使绿色创新达到社会最优水平⑵。具体来说,政府科技研发投入通过分担企业绿色创新资金投入,增加企业绿色创新动力,避免绿色创新不足而造成的社会福利损失。在政府科技研发投入和企业利润的驱动下,企业纷纷跟随,开展绿色创新。一旦企业绿色创新进入市场,能够产生绿色创新效应的溢岀效应,形成地区绿色创新。

从前文论述来看,环境分权与绿色创新之间体现了“波特效应”波特假说是环境经济学领域的经典理论,因创新程度不同,进一步被区分为“弱波特假说”和“强波特假说”弱波特假说指环境规制能够带来研发投入的增加,推动技术创新[23-24];强波特假说指环境规制不仅可以促进企业创新,还可以通过创新弥补企业合规成本,最终带来企业竞争力或者企业绩效的提升[25]。环境分权不仅可以通过直接效应促使专利产岀,还可以依托研发投入改进企业的生产技术和生产工艺,进而推动技术创新。但是由于科技研发投入的不确定性和滞后性[26],环境分权短期内无法提高生产率尤其是绿色生产率。

除环境分权外,财政分权也是影响绿色创新的重要因素。当地方政府获得独立财权后,可根据本地发展偏好配置财政资金,从而提高资源分配与使用效率,可能对绿色创新产生影响[27-29]。此外,财政分权还将决定着环境分权绿色创新效应的实施效果。根据前文可知,环境分权影响绿色创新的途径在于地方政府的科技研发投入,而科技研发投入依赖地方政府财政资金使用的自由度。当地方政策财政资金使用的自由度较低时,,官员晋

升锦标赛体制”可能扭曲了地方政府支岀结构,岀现“重基础设施建设,轻公共服务投资”现象財。这使得政府科技研发投入深陷“条块交叉”的泥淖,导致地方政府绿色创新资金不足,不利于绿色创新[3|]。当政府资金使用的自由度较大时,除了经济建设基本支出外,还有剩余。这使得地方政府灵活抽调财政资金用于科技研发投入,积极探索环境治理的先进工艺,促使绿色创新能力的提高。

2研究设计

2.1模型构建

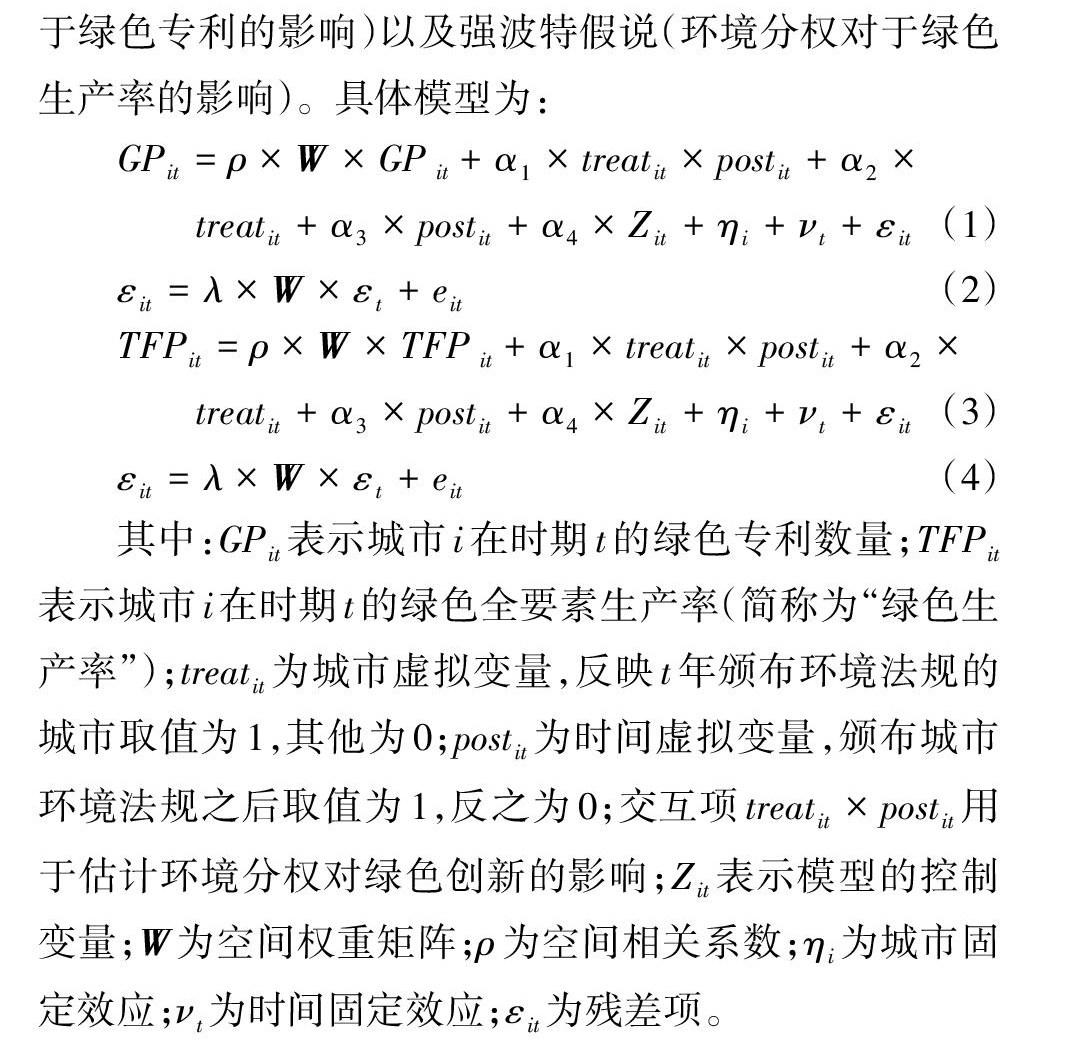

新《中华人民共和国立法法》实施后,各地级市颁布环境法律法规存在一定时空差异,这就为利用双重差分方法评价环境分权的绿色创新效应提供了宝贵机会。根据地级市颁布环境法律法规的地区和时间差异,构造双向固定效应模型来实证检验城市环境分权对绿色创新的影响。考虑到城市间绿色创新的空间依赖效应,其行为独立性假设不复存在。因此,如果不考虑空间因素的影响,有可能导致回归结果偏离实际情况。传统计量经济学假定个体具有独立性和均质性,而空间计量经济学放松了这一假定,考虑了空间相关性对行为主体的影响山,使模型更加贴近客观事实。因此,该研究将经典的双重差分模型与空间计量回归模型相结合,就环境分权与城市间绿色创新进行更为严谨科学的估计。环境分权对于绿色创新的影响进一步区分为弱波特假说(环境分权对于绿色专利的影响)以及强波特假说(环境分权对于绿色生产率的影响)。具体模型为:

其中:(預*表示城市i在时期t的绿色专利数量;TFP*表示城市i在时期t的绿色全要素生产率(简称为“绿色生产率”);treat*为城市虚拟变量,反映t年颁布环境法规的城市取值为1,其他为0;postit为时间虚拟变量,颁布城市环境法规之后取值为1,反之为0;交互项treat*xpost*用于估计环境分权对绿色创新的影响;7?表示模型的控制变量;W为空间权重矩阵;p为空间相关系数为城市固定效应;为时间固定效应;为残差项。

2.2变量选择

2.2.1绿色创新

绿色创新难以被直接度量,常用的代理指标有三大类:第一类是衡量绿色创新投入的指标,研究与开发投入(R&D);第二类是衡量绿色创新产岀的指标,专利;第三类是衡量绿色创新绩效的指标,绿色全要素生产率由。这些指标中,只有绿色专利数据和绿色全要素生产率能够提供充足的绿色技术与非绿色技术信息財。因此,文章将从绿色专利和绿色全要素生产率两个维度度量绿色创新。

绿色专利。由于专利申请量及专利申请量占比只是反映各地级市对绿色技术的重视程度,并不表示技术的提升;此外,专利申请到授权存在滞后性问题,一项专利从申请到授权通常需要1~2年[35]。据此,可以判定已授权的绿色专利数据更能直接地表示前期城市的创新能力。因此,本研究选择地级市绿色专利授权量表示绿色专利。

绿色全要素生产率。仿照Song等財的研究,采用SBM模型对绿色全要素生产率进行测度。该方法同时将经济增长与环境污染作为产出变量,更能体现经济增长与资源环境间的关系[37]。其中,投入包含了:①劳动力,采用全市年末从业人员数(万人)予以表示。②资本存量,对于不变价格资本存量的估算,采用永续盘存法计算得到脾。③能源,采用地市级电力消费数据(104kW?h)加以表征。产出包括了:①期望产出,2003年实际的地区生产总值(万元)。②非期望产出:工业烟尘排放量(t)、工业二氧化硫排放量(t)、工业废水排放量(104)。

2.2.2环境分权

环境分权反映了中央和地方政府间环境管理权限的划分情况。当前,绿色创新的测量指标主要包括虚拟变量[39](是否环境分权)、地方环保系统工作人员分布[4'37]以及地方性法律法规自主制定的比例三种叩。分析认为,虚拟变量和地方环保系统工作人员分布均是环境分权的结果,不能直接体现环境管理权限的下放。而设区的市逐步获得地方立法权,可以依法在环境保护等领域制定地方性法规,这是环境管理权力下放最直接的表现。据此,采用地方环境立法虛拟变量表征环境分权。值得注意的是,该研究中剔除了在2015年之前已经实施城市环境法规的4个直辖市、4个经济特区、18个省会城市以及26个国务院指定的特大城市。经过上述处理后,研究对象为215个一般地级市(表1)。

2.2.3控制变量

①经济发展水平,用人均GDP(元)进行表征;②财政分权,用财政收入与财政支出的比值来表示(%);③人力资本,用每万人口中高等学校在校学生数(人/万人)表示;④金融发展水平,用年末金融机构人民币各项贷款余额占GDP的比重(%)来表示;⑤产业结构高级化,用第三产业产值与第二产业产值之比(%)来表示;⑥外商直接投资,用实际利用外商投资额占GDP的比重(%)表示;⑦人口密度,以地区年末人口数与行政区域面积之比(104人/km2)表示。

2.2.4中介变量

环境分权主要通过科技研发投入影响地区绿色创新。采用科技支出与地区生产总值的比重(%)予以反映科技研发投入。

2.3数据

数据样本由2003—2018年中国215个地级市平衡面板数据组成,主要来自《中国城市统计年鉴>(2004—2019)。各地级市每年颁布的环境法律数来自中国知网,具体的获取步骤为:基于中国知网的高级检索,利用Py?thon软件,首先爬取了所有法律相关的链接,然后再逐个爬取其标题、发布日期、效力级别、作者机构、关键词等数据。根据爬取的数据,手动整理并形成各地级市环境法规数的面板数据。绿色专利数据来源于世界知识产权组织(WIPO)。所有价格型指标都是当年价格,为了消除通胀的影响,均采用省级层面的GDP指数(2003=100)进行平减处理。各省的GDP指数来源于《中国统计年鉴》(2004—2019年)。实际利用外商直接投资经汇率调整为以人民币计价,汇率来自国家统计局网站。表2给出了主要变量的描述性统计。

3实证分析

3.1空间相关性检验

在确定是否使用空间计量方法时,首先要考察数据是否存在空间依赖性。如果不存在,则使用经典的普通最小二乘法即可;如果存在,则可以使用空间计量模型。“空间自相关”spatialautocorrelation)可理解为位置相近的区域具有相似的变量特征。基于空间自相关的复杂性,文献中提出了一系列度量空间自相关的方法,其中最为流行的是“Moran,sI”本研究通过全局莫兰指数(GlobalMoran,sI)判断绿色创新是否具有空间相关性。表达式为:

其中,y;表示第i个城市的绿色创新效应,片表示第j个城市绿色创新效应,为样本量,-为城市平均创新效应,中矿为空间权重矩阵。

表3汇报了绿色专利和绿色生产率的莫兰指数。从表3可以看出,003—2018年,中国各地级绿色专利授权量的Moran'sI指数在1%的水平下显著为正,表明在全域范围内,绿色技术存在显著的空间正相关性和一定的空间集群分布特征。然而,绿色生产率的Moran'sI指数虽然为正,但大部分未通过显著性检验,表明我国绿色生产率在空间上集聚不明显。

3.2基准回归

表4汇报了环境分权对于绿色创新的影响。其中,第2列和第3列汇报了不考虑空间溢岀效应的系数估计结果;第4列和第5列展示了考虑空间溢岀效应的系数估计结果。根据莫兰指数结果(表3)可知,应采用空间双重差分模型进行分析(表4中的第4列和第5列系数估计结果)。结果显示,空间相关系数(q)大于0,且通过了1%的显著性水平,进一步佐证了城市间绿色创新能力存在着空间溢出效应。此外,在绿色专利授权量模型中,环境分权的估计系数在1%的水平上显著为正,表明环境分权会促进城市绿色专利授权量的增加。然而,在绿色生产率模型中,环境分权的估计系数不显著,这表明环境分权不会提高城市的绿色全要素生产率。可见,环境分权对城市绿色专利和绿色全要素生产率的影响是异质性的,弱波特假說成立,强波特假说不成立。这意味着中国的环境分权对经济效应的整体影响尚处于“弱波特假说”状 态,环境分权诱发的技术创新和效率改进带来的收益还不足以抵消环境分权所招致成本投入。

3.3 稳健性检验

为了增强结论的稳健性,基于表 4的第 4列和第 5列展开一系列稳健性检验。①PSM-DID模型。城市间可能具有很强的异质性,具备完全一致时间效应的可能性较小,因此,采用倾向得分匹配法(PSM)选取一批各方面特征与处理组尽可能相似的未立法城市作为匹配组,以消除样本选择偏差。对处理组和对照组进行倾向得分匹配后绘制了核密度函数曲线(图1)。在核匹配之前,两组样本的倾向得分值的概率密度分布存在一定差异,如果不加以匹配,直接比较这两组样本城市之间的差异,会产生估计偏误。在完成最近邻匹配后,基本消除样本的选择偏差(实验组和对照组样本的概率密度分布明显趋于一致)。采用PSM-DID方法重新估计了城市环境立法对绿色专利及绿色生产率的影响,回归结果见表5的第2列和第3列。②空间地理矩阵。相较于空间相邻矩阵,空间地理矩阵不仅可以提供城市间更多的信息,还满足“空间相关性随着距离的增加而减少”的原则。因此,使用空间地理矩阵可以更好地描绘城市间绿色创新的关联性。回归结果见表5的第4列和第5列。③替换因变量。采用绿色专利申请量和无对数化处理绿色生产率替代基准模型中的绿色专利授权量和对数化处理绿色生产率,回归结果见表5的第6列和第7列。④替换自变量。仿照Sjoberg等⑷]的研究,采用地方自主制定法律比例替代基准模型中treatitxpostit,回归结果见表5第8列和第9列。

将上述四个稳健性检验结果呈现在表5中,可以发现,环境分权的估计系数与基准模型估计结果高度类似,即环境分权可以显著提升城市绿色专利授权量,而对绿色生产率没有显著影响。由此证明,前文结论具有一定的稳健性。

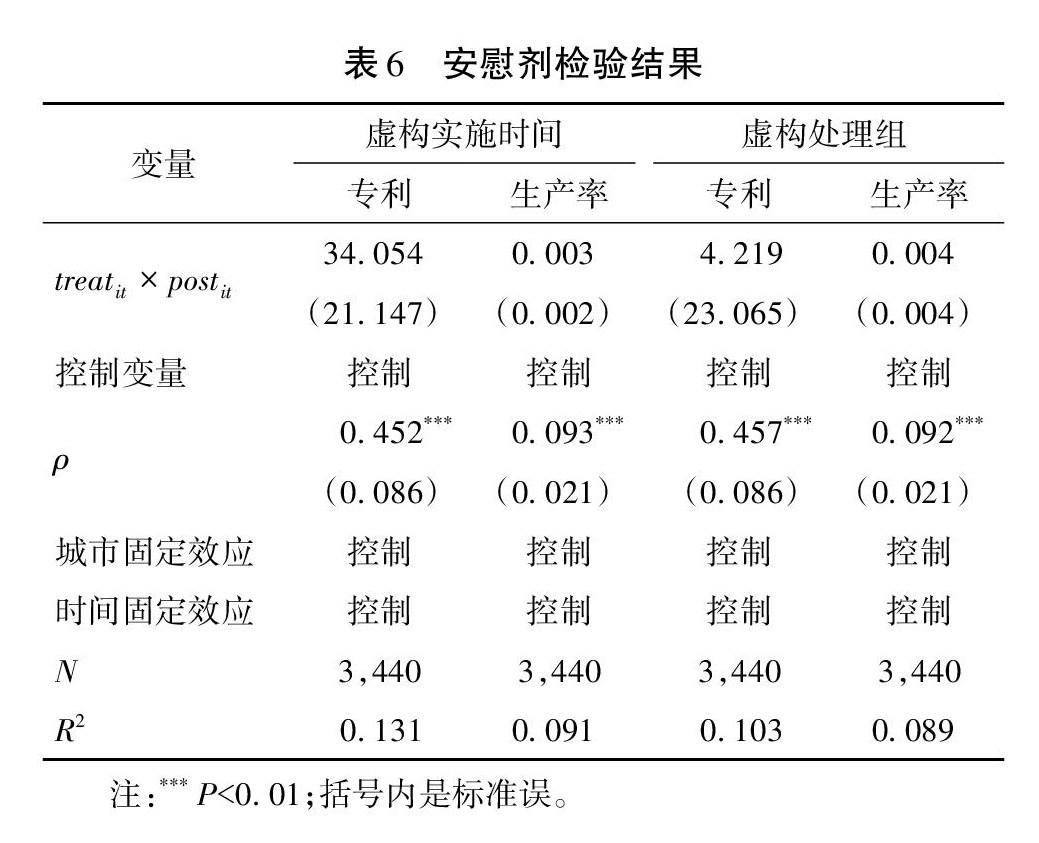

3.4安慰剂检验

为了排除基准结果受到人为设定或者遗漏变量的影响,进行两个安慰剂检验(表6)。第一,效仿刘瑞明等[41]的做法,虚构实施时间。具体做法为,将各地级市环境分权的时间提前2年。结果显示,假想的环境分权时间估计系数不显著。第二,仿照范子英等[42]的思路,虚构处理组。即将没有颁布环境法律法规的城市设定为假想的处理组,而将其余地区设定为假想的控制组。结果显示,假设的环境分权城市估计系数同样不显著。

上述两个安慰剂可以反证:地区绿色创新尤其是绿色专利数量的提升源于环境分权,与其他政策或者随机性因素无关。

4进一步分析

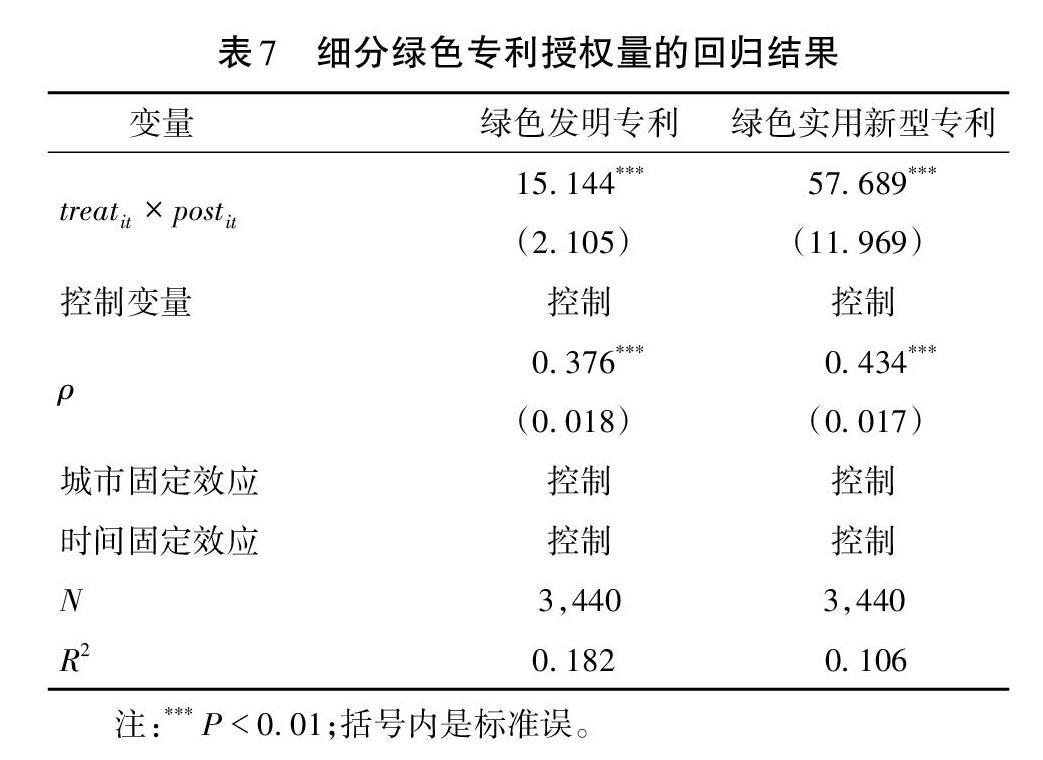

4.1细分绿色专利种类

根据绿色专利特点将其分为绿色发明专利授权量和绿色新型专利授权量两个部分,并借助回归模型探讨环境立法与二者的关系。具体的回归结果见表7。

表7汇报了细分绿色专利授权量的回归结果。回归结果显示,环境分权不仅可以提高绿色发明专利的数量,还可以提高绿色实用新型专利的数量。从估计系数的对比来看(绿色发明专利方程中,环境分权估计系数的置信区间为[11.019,19.269],绿色使用新型专利方程中,环境分权估计系数的置信区间为[34.231,81.147]),环境分权对于绿色实用新型专利的作用明显大于绿色发明专利。可能的原因在于,发明专利具有滞后性,从研发到申请专利有较长的时间间隔。

4.2机制检验

环境分权通过直接效应和间接效应影响绿色创新。由于直接效应难以量化,并且科技研发投入是环境分权影响绿色创新最主要途径。因此,借助于中介模型对上述传导路径进行识别检验。其中,政府科技研发投入用科技支出与地区生产总值的比重予以反映。中介效应模型为:

其中::it为绿色创新水平,包含绿色专利(C4)和绿色生产率(TFP);为可能存在的中介变量,即科技研发投入;7?是一系列控制变量向量;叫表示城市固定效应;七表示时间固定效应;勺是误差项。根据中介效应模型的原理[43],若系数a、1和*的回归系数均显著,且系数Y1较a〔变小或者显著性水平下降,则表明存在中介效应。具体的回归结果见表8。

表8汇报了中介效应的回归结果。当将科技研发投入作为中介变量时,环境分权在第2列和3列中均通过显著性检验,第4列中科技研发投入也通过了显著性检验,且4列中的环境分权的系数较2列中更小。由此可以判定研发强度是环境管制影响绿色创新的中介变量。这个结论与现有研究[44]相一致。环境分权促使政府提高科技研发投入,进而提升绿色专利授权量。但由于科技研发投入具有滞后性[26],短期内并不会影响城市的绿色生产率。4.3异质性分析

在中国式分权下,地方政府各项法律法规的制定与执行会受财政分权等因素的影响。为了在“官员晋升锦标赛”中获胜,地方政府通过扭曲财政支出结构获得“政绩”因此,环境分权往往被中国特有的分权体制所标榜,突出表现为环境分权的效果易受财政分权程度的影响。在这种情况下,环境分权与城市绿色创新并不是简单的线性关系。因此,在式(1)和式(3)的基础上进一步构建门槛模型。门槛模型能够识别不同的门槛区间内环境分权对绿色创新的影响效果心。具体模型为:

其中:Xi,为潜在的门槛变量(财政分权),其中财政分权用财政收入与财政支出的比值表示。x为不同的门槛值。具体的回归结果见表9。

表9汇报了门槛模型回归结果。在绿色专利模型中,当城市间财政分权低于门槛值时,环境分权的估计系数显著为负;当城市间财政分权大于门槛值时,环境分权的估计系数显著为正。这说明当政府资金使用的自由度较小时,环境分权对于绿色创新的影响受到掣肘;当政府资金使用的自由度较大时,环境分权显著提升了绿色创新能力。在绿色生产率模型中,当城市间财政竞争低于门槛值时,环境分权的估计系数不显著;当城市间财政分权大于门槛值时,环境分权的估计系数显著为正。这说明随着地方财政资金自由度的提升,环境分权能够提升绿色全要素生产率。

5结论

绿色创新既是推进绿色低碳发展的新动力,又是打-90-

造高質量发展的“绿色引擎”,成为“绿水青山”转化为“金山银山”的重要途径。本研究基于215个城市2003—2018年的面板数据,利用空间双重差分模型和门槛模型评估了环境分权对于绿色创新的影响。研究发现:①环境分权显著提高了绿色专利授权量,对绿色生产率没有显著影响,即环境分权可以促使弱波特假说的成立,对强波特假说没有显著影响。经过一系列稳健性和安慰剂检验后,结论仍然成立。环境分权对城市绿色专利和绿色全要素生产率的影响存在异质性,弱波特假说成立,强波特假说不成立。这意味着中国的环境分权对经济效应的整体影响尚处于“弱波特假说”状态,环境分权诱发的技术创新和效率改进带来的收益还不足以抵消环境分权所招致成本投入。②政府在制定适宜本地情况的法律法规时,会增加科技层面投入,促进企业治污技术的改进,发挥“创新补偿效应”,促使绿色技术的提升。但由于政府科技研发投入作用的滞后性,环境分权短期内并不会提高绿色生产率。③环境分权的绿色创新效应受到财政分权的影响。当政府资金使用的自由度较小时,环境分权对于绿色创新的影响受到掣肘;当政府资金使用的自由度较大时,环境分权显著提升了绿色创新能力[46-47]。

基于上述结论,提出以下建议:第一,推动中央政府和地方政府在环境立法事务方面的变革。在与中央环境法律法规不冲突的基础上,积极鼓励地方政府根据地区具体的环境特征与经济发展水平,因地制宜开展环境立法工作,发挥地方优势,最终实现本地区经济效应与环境效应双赢[48-49]。第二,在地方分权的基础上,完善相关的激励配套机制。配套设施应当着眼于生态补偿激励机制的构建,如加大企业绿色科技产权保护和奖励力度以及中央对于科技创新的转移支付,缓解环境分权的负外部性,最终促使绿色创新。第三,充分发挥财政分权视角下环境分权的创新激励作用。财政分权程度应当与中央、地区环境管理权限划分相匹配,加大对于科技研发方面的支持力度;同时,改变传统的官员考核模式,增加生态文明和环境管理等指标的考核。

参考文献

[1]陈诗一.中国的绿色工业革命:基于环境全要素生产率视角的解释(1980—290。)〕].经济研究,2010,45(11):21—34,58.

[2]李蕾蕾,盛丹.地方环境立法与中国制造业的行业资源配置效率优化[J].中国工业经济,2018(7):136—154.

[3]杜辉.“设区的市”环境立法的理想类型及其实现:央地互动的视角[J].法学评论,2020,38(1):126—135.

[4]祁毓,卢洪友,徐彦坤.中国环境分权体制改革研究:制度变迁、数量测算与效应评估[J].中国工业经济,2014(1):31—43.

[5]李强.河长制视域下环境分权的减排效应研究[J].产业经济研究,2018(3):53-63.

[6]。ATESWE.Ontheevolutionoffiscalfederalism:theoryandinsti?tutionsJ].Nationaltaxjournal,2008,61(2):313-334.

[7]HOTTENROTTH,REXHAUSERS.Policy-inducedenvironmentaltechnologyandinventiveefforts:isthereacrowdingout?[j].Indus?tryandinnovation,2015,22(5):375-401.

[8]RAMANATHANR,BLACKA,NATHP,etal.Impactofenviron?mentalregulationsoninnovationandperformanceintheUKindus?trialsector[j].Managementdecision,2010,48(10):1493-1513.

[9]GOELRK,MAZHARU,NELSONMA,etal.Differentformsofdecentralizationandtheirimpactongovernmentperformance:micro?levelevidencefrom113countries[J].Economicmodelling,2017,62:171-183.

[10]李强.环境分权与企业全要素生产率:基于我国制造业微观数据的分析[J].财经研究,2017,43(3):133-145.

[11]刘亮,蒋伏心.环境分权是否促进地方政府科技投入?[J].科技管理研究,2017,37(16):61-67.

[12]MANELLOA.Productivitygrowlh,environmentalregulationandwin-winopportunities:thecaseofchemicalindustryinItalyandGermanyJ].Europeanjournalofoperationalresearch,2017,262(2):733-743.

[13]徐红,赵金伟.研发投入的绿色技术进步效应:基于城市层面技术进步方向的视角[J]-中国人口·资源与环境,2020,30(2):121-128.

[14]屈小娥,刘柳.环境分权对经济高质量发展的影响研究[J].统计研究,2021,38(3):16-29.

[15]SIGMANH.Transboundaryspilloversanddecentralizationofen?vironmentalpolicies[J].Journalofenvironmentaleconomicsandmanagement,2005,50(1):82-101.

[16]黎文靖,程敏英,黄琼宇.地方政府竞争、企业上市方式与政企间利益输送:来自中国家族企业上市公司的经验证据[J].财经研究,2012,38(9):27-36,47.

[17]马越越,王维国.绿色环境分权、地方政府竞争对绿色技术创新影响的“本地一邻地”效应[J].中国管理科学,2021,29(5):1-13.

[18]FERRARAI,MISSIOSP,YILDIZHM.Inter-regionalcompeti?tion,comparativeadvantageandenvironmentalfederalism[J].TheCanadianjournalofeconomics,2014,47(3):905-952.

[19]PEUCKERTJ.Whatshapestheimpactofenvironmentalregula?tiononcompetitiveness:evidencefromExecutiveOpinionSurveys[J].Environmentalinnovationandsocietaltransitions,2014,10:77-94.

[20]冉啟英,王健龙,杨小东.财政分权、环境分权与中国绿色发展效率:基于地级市层面的空间杜宾模型研究[J].华东经济管理,2021,35(1):54-65.

[21]CHANGHF,SIGMANH,TRAUBLG.Endogenousdecentral?izationinfederalenvironmentalpolicies[J].Internationalreviewoflawandeconomics,2014,37:39-50.

[22]MAMUNEASTP,ISHAQNADIRIM.PublicR&DpoliciesandcostbehavioroftheUSmanufacturingindustries[J].Journalofpubliceconomics,1996,63(1):57-81.

[23]周力,沈坤荣.国家级城市群建设对绿色创新的影响[J].中国人口·资源与环境,2020,30(8):92-99.

24]HAMAMOTOM.EnvironmentalregulationandtheproductivityofJapanesemanufacturingindustries[J].Resourceandenergyeconomics,2006,28(4):299-312.

[25]龙小宁,万威.环境规制、企业利润率与合规成本规模异质性[J].中国工业经济,2017(6):155-174.

[26]胡志颖,李瑾,果建竹.研发投入与IPO抑价:风险投资的调节效应[J].南开管理评论,2015,18(6):113-124.

[27]余泳泽,刘大勇“中国式财政分权”与全要素生产率“竞次”还是“竞优”[J].财贸经济,2018,39(1):23-37,83.

[28]曾淑婉.财政支出、空间溢出与全要素生产率增长:基于动态空间面板模型的实证研究[J].财贸研究,2013,24(1):101-109.

[29]范子英,张军.财政分权与中国经济增长的效率:基于非期望产出模型的分析[J].管理世界,2009(7):15-25,187.

[30]傅勇,张晏.中国式分权与财政支出结构偏向:为增长而竞争的代价[J].管理世界,2007(3):4-12,22.

[31]张华,丰超,时如义.绿色发展:政府与公众力量[J].山西财经大学学报,2017,39(11):15-28.

[32]ANSELINL.Spatialeconometrics:methodsandmodels[M].Dor-drecht:KluwerAcademicPublishers,1988.

[33]KELLERW.Internationaltrade,foreigndirectinvestment,andtechnologyspillovers[J].Handbookoftheeconomicsofinnova-tion,2010,2:793-829.

[34]王班班.环境政策与技术创新研究述评[J].经济评论,2017(4):131-148.

[35]齐绍洲,林屾,崔静波.环境权益交易市场能否诱发绿色创新:基于我国上市公司绿色专利数据的证据[J].经济研究,2018,53(12):129-143.

[36]SONGML,DUJT,TANKH.Impactoffiscaldecentralizationongreentotalfactorproductivity[J].Internationaljournalofpro?ductioneconomics,2018,205:359-367.

[37]邹璇,雷璨,胡春.环境分权与区域绿色发展[J].中国人口·资源与环境,2019,29(6):97-106.

[38]徐淑丹.中国城市的资本存量估算和技术进步率:1992—2014年[J].管理世界,2017(1):17-29,187.

[39]李强,王琰.环境分权、环保约谈与环境污染[J].统计研究,2020,37(6):66-78.

[40]SJOBERGE,XUJ.AnempiricalstudyofUSenvironmentalfed?eralism:RCRAenforcementfrom1998to2011[J].Ecologicaleconomics,2018,147:253-263.

[41]刘瑞明,赵仁杰.国家高新区推动了地区经济发展吗:基于双重差分方法的验证[J].管理世界,2015(8):30-38.

[42]范子英,刘甲炎.为买房而储蓄:兼论房产税改革的收入分配效应[J].管理世界,2015(5):18-27,187.

[43]邵帅,李欣,曹建华.中国的城市化推进与雾霾治理[J].经济研究,2019,54(2):148-165.

[44]郭进.环境规制对绿色技术创新的影响“波特效应”的中国证据[J].财贸经济,2019,40(3):147-160.

[45]谢呈阳,王明辉.交通基础设施对工业活动空间分布的影响研究[J].管理世界,2020,36(12):52-64,65-66,161

[46]张佑林,胡歆,王凡.智慧城市建设提高城市创新能力了吗?

[J]-山东财经大学学报,2021,33(2):49-64.

[47]刘传明.环境信息公开对绿色发展效率的影响效应研究[J].山东财经大学学报,2021,33(5):25-42.

南大学学报(人文社会科学版),2020,19(1):103-115.

[49]陈智,吉亚辉.中国高技术产业创新绩效的影响因素研究:基于中国省级面板數据的空间计量分析[J].江南大学学报(人文社会科学版),2019,18(2):108-115.

[48]李雪,陈瑜.长三角地区产业技术创新的空间效应研究[J].江南大学学报(人文社会科学版),2020,19(1): 103-115.

[49]陈智,吉亚辉.中国高技术产业创新绩效的影响因素研究: 基于中国省级面板数据的空间计量分析[J].江南大学学报(人文社会科学版),2019,18(2): 108-115.

Urban green innovation effect of environmental decentralization

ZHANG Fan1,SHAO Junjie2,ZHOU Li2,3

(1.College of Finance, Nanjing Agricultural University, Nanjing Jiangsu 210095, China; 2.College of Economics and Management, Nanjing Agricultural University, Nanjing Jiangsu 210095, China; 3.Business School, Nanjing University, Nanjing Jiangsu 210093, China)

Abstract As the combination of green development and innovation-driven national development strategies, green innovation will be-come an important engine for China to accelerate the establishment of a‘dual circulation development pattern in which domestic eco-nomic cycle plays a leading role while international economic cycle remains its extension and supplement.Based on the panel data of215 cities from year 2003 to 2018, this paper empirically analyzed the impact and mechanism of environmental decentralization on ur-ban green innovation by using the spatial difference-in-differences model and threshold model.The results showed that: ① Environmen-tal decentralization promoted the increase of urban green patent authorization, but had no significant impact on the improvement of ur-ban green productivity.This means that the overall impact of environmental decentralization on economic effects was still in the state of‘weak Porter Hypothesis.The benefits brought by environmental decentralization to stimulate technological innovation and efficiencyimprovement were not enough to significantly offset the costs caused by environmental decentralization and improve green total factorproductivity.The‘strong Porter Hypothesiswas not tenable.② While formulating laws and regulations suitable for local reality, thegovernment tended to give play to the‘innovation compensation effectby increasing investment in scientific and technological R&D.However, due to the time lag of government R&D investment, it only promoted the improvement of green technology in the short term,and failed to improve green productivity.③ The green innovation effect of environmental decentralization was affected by fiscal decen-tralization.When the government had less freedom to use fiscal funds, the impact of environmental decentralization on green innovationwas constrained; when the government had greater freedom to use fiscal funds, environmental decentralization significantly improvedthe ability of green innovation.Therefore, in the context of green development, in order to improve the citys green innovation capacity,on the one hand, we should delegate environmental legislative power and improve local environmental laws and regulations.On the oth-er hand, on the basis of improving relevant incentive supporting mechanisms, we should actively promote the degree of fiscal decentral-ization to match the management power division of central and regional environmental authorities.

Key words environmental decentralization; green innovation; scientific and technological R&D investment; fiscal decentralization;

spatial DID

(責任编辑:刘照胜)