全球人工智能人才发展态势浅析

袁 珩,程如烟

(中国科学技术信息研究所,北京 100038)

当前世界各国争相发展人工智能,而缺少专业人才成为制约人工智能发展的瓶颈之一。为保持竞争力,各国政府都在大力培养和吸引全世界的人工智能人才。分析了解全球人工智能人才的情况以及我国人工智能人才发展存在的问题,对我国人工智能的发展至关重要。本文梳理了全球人工智能人才发展的总体情况,分析了我国人工智能人才存在的不足和问题,并对我国如何培养人工智能人才发展提出了建议。

1 全球人工智能人才总体情况

人工智能人才是指在人工智能相关行业,从事推动人工智能算法、技术、理论发展,保障人工智能产品和服务转化为实际应用的各类人才。当前,全球人工智能人才发展总体呈现以下几种态势。

1.1 人工智能人才数量持续增长

2017年,全球约有30万人工智能人才,其中包括20万产业人才,主要分布在各国人工智能公司和科技巨头中;10万学术人才及储备人才,主要分布在全球367所高校中[1]。

近年来,全球人工智能人才数量呈现逐年上升的趋势,特别是在近几年,美国、中国等国的人工智能人才数量增长更为迅速。斯坦福的《2019人工智能指数》的数据显示,2019年,共有13 500人出席神经信息处理系统大会(NeurIPS),比2018年(9 000多人)增长41%,是2012年人数的8倍多[2]。加拿大人工智能初创企业Element AI调查了2018年在21个国际学会上发表论文的作者指出,2018年全球共有2.24万人工智能顶尖人才,这一数字比2015年增长36%,比2017年增长19%[3]。

1.2 人工智能人才国别分布不均衡

当前在全球范围内,人工智能人才的分布仍然以美国为主导,中国、英国、法国、德国、加拿大等国紧随其后。《全球人工智能人才报告2020》显示,在美国工作的人工智能研究人员占全球的47.89%,在中国工作的占11.4%,之后依次是英国(5.3%)、法国(4.9%)、德国(4.7%)、加拿大(3.9%)和日本(2%)。剑桥大学发布的《2020人工智能全景报告》则显示,有90%在美国的留学生博士毕业后会选择留在美国工作;而在离开美国的博士中,仅有18%和17%的人到英国和中国就业[4]。

1.3 人工智能人才供不应求

人工智能发展日新月异,伴随而来的是人工智能领域人才需求激增。2017年全球对机器学习的人才需求比2015年增长了34倍,对自然语言处理、机器学习、计算机视觉、语音识别、机器人等学科人才的需求各增长了4~9倍不等[5]。

2018年,中国有 12 113 个人工智能相关岗位空缺,空缺数量全球第一;其次是美国,有7 465个岗位空缺;再次是日本,有3 369个岗位空缺。英国、印度、德国、法国、加拿大、澳大利亚等国家也面临人工智能人才短缺的局面[6]。

1.4 人工智能人才具有较强流动性

人工智能人才的流动性既体现在跨部门流动中,又体现在跨地域流动中。

(1)人工智能人才整体呈现出从学术界向产业界流动的趋势。1998—2017年,美国和中国均呈现出人工智能人才从学术界流向产业界的趋势,从学术界流向企业界的人工智能人才数量大于从企业界流向学术界的数量,并且这种趋势在最近几年(2013—2017年)进展加快(见表1)[7]。

表1 1998—2017年,美国和中国人工智能研究人员在本国内跨部门迁移情况(单位:人)

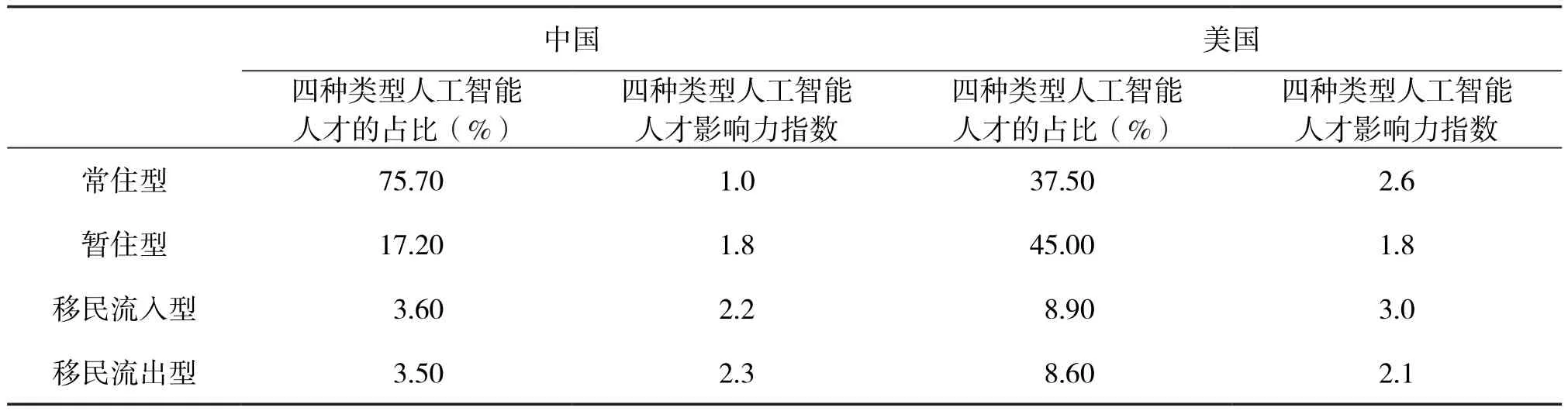

(2)美国和中国的人工智能人才总体呈流入趋势。1998—2017年,欧盟有7.8%的人工智能研究人员流出,6.8%流入,总体呈流出趋势;中国的人工智能研究人员有3.5%流出,3.6%流入,以0.1%的微小优势实现人工智能人才净流入;美国为8.6%流出,8.9%流入,总体呈流入趋势(见表2)。

表2 美国和中国人工智能人才流动情况比较(单位:%)

2 我国人工智能人才发展现状及存在的问题

近年来,在政府《新一代人工智能发展规划》的支持和推动下,我国人工智能企业快速发展(截至 2019年,我国共有745家人工智能企业,数量位居全球第二),越来越多的高校(截至2020年3月共有215家)开设了人工智能专业,并有15所高校进入全球计算机科学专业排名CS Rankings总榜前100名[8],这为我国人工智能人才的培养和使用提供了良好的基础。

2.1 我国人工智能人才的整体水平低于美国

中国人工智能研究人员不仅总量不及美国,其研究影响力也较美国有一定差距。根据爱思唯尔针对中美1998—2007年间的人工智能人才对比结果,中国常住型人工智能人才的影响力要远低于美国。

爱思唯尔根据流动性将各国的人工智能人才划分为常住型(Sedentary)、暂住型(Transitory)和移民型(Migratory),移民型又分为移民流入型(Migration Inflow)和移民流出型(Migration Outflow)。常住型是指1998—2017年间仅在一个地区居住的研究人员;暂住型是指在国外或某一地区停留不到两年的研究人员;移民型是指在国外或某一地区停留两年及以上的研究人员。

从表3的结果可以看出,我国人工智能人才以常住型为主,暂住型人才也占了近20%,移民型人才数量较少;在影响力上,我国的常住型和移民流入型人才整体不及美国这两类人才的影响力高。

美国的人工智能人才以常住型和暂住型为主,二者占比较为接近;其常住型人才的影响力比我国各类人工智能人才的影响力都高。美国的移民流入型人才影响力最高。

由此可见,我国高水平人工智能人才主要出自规模较小的移民流入型人才,而美国则主要依靠影响力较高、长期居住在国内的人才,并且对高水平人才也具有较大吸引力。

表3 1998—2017年中美四种类型人工智能人才的占比及影响力指数比较

2.2 我国缺少人工智能高端人才

我国在人工智能人才储备方面存在短板,特别是缺少高端人才,无法满足人工智能快速发展的强烈需求。这种不足通过以下数据可以体现出来:(1)美国智库信息技术与创新基金会(ITIF)根据H指数排名统计国际前10%的人工智能研究人员数量,发现截至2017年,中国约有977名高H指数人工智能研究人员,低于欧盟(5 787)和美国(5 158)[9]。(2)马可波罗智库的研究显示,2018年NeurIPS大会上的前1%人工智能人才口头演讲者中,29%为美国籍,9%为中国籍;且在前1%中,60%的人才在美国机构工作,1%在中国机构工作[10]。(3)领英《2017全球人工智能领域人才报告》[11]显示,美国人工智能领域10年以上资深人士占比为71.5%,而中国为38.5%。(4)清华大学《2020年人工智能全球2 000位最具影响力学者榜单》显示,在20个子领域排名前100的学者中,美国在人工智能领域占有绝对优势,达1 128人;中国只有171人入选,在规模上排名第二[12]。

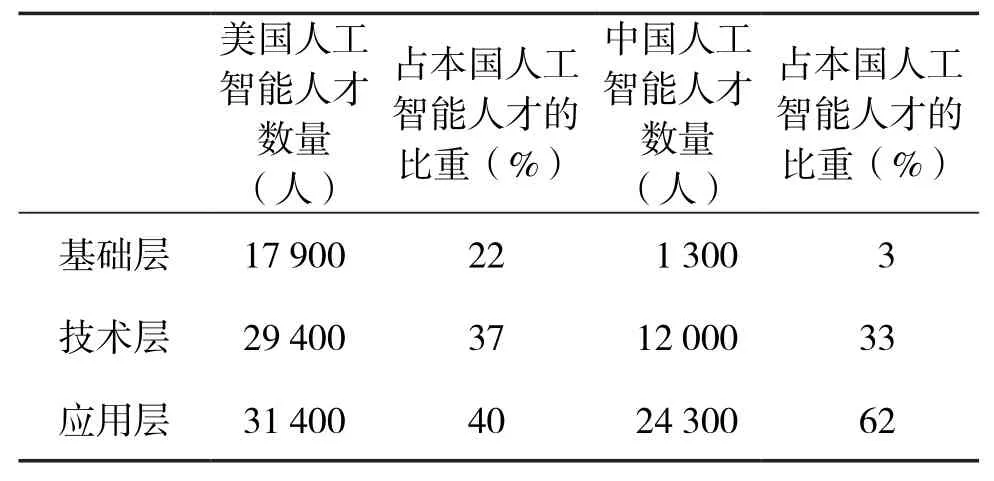

2.3 我国的人工智能人才结构不均衡

人工智能产业的技术构架通常由基础层、技术层和应用层构成。基础层由软硬件设施及数据服务组成,为人工智能产业链提供算力和数据服务支撑。技术层由基础框架、算法模型以及通用技术组成,为人工智能产业链提供通用性的技术能力。应用层主要包括应用平台和智能产品,为服务对象提供各类具体应用和适配行业应用场景的产品或服务[13]。

按人才结构来看,2018年,中国人工智能基础层人才仅占中国全部人工智能人才的3%,而应用层人才占比为62%。相比之下,美国人工智能人才的分布更加均衡,具体见表4。这表明,我国人工智能人才结构尚不均衡,人才大多集中在应用层和技术层,基础层的人才储备极其薄弱[1]。

表4 2018年中美人工智能在基础层、技术层和应用层中的人才数量对比

2.4 我国人工智能研究人员外流情况严峻

马可波罗智库的研究显示,参加2017年和2018年NeurIPS大会的中国籍高级研究人员中,59%隶属于美国研究机构,33%隶属于中国研究机构,约9%隶属于加拿大、新加坡、日本等国家。在从美国院校毕业的中国籍学生中,约78%在美国研究机构工作,仅有21%在中国研究机构工作[10]。

剑桥《2020人工智能全景报告》显示,NeurIPS 2019年接收论文的作者中,有 29% 都曾在中国获得本科学位;从国内大学毕业后,继续在NeurIPS 上发表论文的毕业生中,有 54% 去了美国[4]。

之所以出现这些问题,主要有以下两方面的原因:一是我国人工智能发展起步晚,人工智能的整体实力较弱,尚未形成对高水平人才具有足够吸引力的生态;二是我国人工智能人才培养起步较晚,尽管这两年开始重视系统培养人工智能专业人才,但专业人才的培育需要长期的积累和沉淀,培养出高水平的人工智能人才还需时日。

3 建议

针对我国在人工智能人才方面存在的问题和不足,借鉴发达国家成功的经验和做法,对我国提出以下建议。

(1)把人工智能教育贯穿到中小学阶段。

发达国家把人工智能的教育前移至中小学甚至幼儿园阶段,注重从小培养学生们的人工智能思维。日本提出使所有高中和大专院校毕业生掌握数理、数据科学和人工智能相关基础知识;韩国将在中小学阶段开设软件、人工智能等课程,在大学中增设人工智能专业,法国《国家人工智能战略》提出要改善教育环境,从小学阶段开始引入人工智能课程;美国《国家人工智能研发战略规划》提出,在幼儿园阶段开始计算机课程,在中小学中引进数据科学课程,培养计算机思维技能。

为此,建议我国从基础教育阶段开始着手,将人工智能教育纳入到中小学阶段。通过设置人工智能相关课程,开展科普活动等方式,推动中小学人工智能教育的发展。

(2)大学阶段要加强跨学科培养人工智能人才。

人工智能的多学科融合特点要求人工智能人才尽可能掌握多个学科的知识和技能。英国采用在区域内构建多学科生态系统的方式来培养人工智能人才,英国的“伦敦-牛津-剑桥”高校群,拥有以牛津大学、剑桥大学、帝国理工大学和伦敦大学学院为中心的人工智能学科群,汇集密集的教育研究资源,形成了良好的多学科生态环境。美国很多高校正在推动内部院系学科交叉的方式来培养人工智能人才,如卡内基梅隆大学宣布启动CMU AI计划,整合校内所有人工智能研究资源,促进跨学院、跨学科的人工智能合作,更好地培养人工智能人才[13]。

为此,建议我国大力支持高校人工智能相关学科的发展,扩大研究生的培养规模;鼓励各高校内部整合多个院系的资源或者多个高校联合形成人工智能学科群,进行复合型人工智能人才的培养;为非人工智能专业的大学生开设人工智能相关课程,使更多学生接触人工智能知识,培养跨学科人才。

(3)推进产学研合作的培养模式,发挥领军企业的人才培养作用。

算法、算力、数据是驱动人工智能快速发展的三大要素。高校、研究机构的理论研究基础雄厚,企业拥有较多实践经验和海量数据。要想培养高水平的人工智能人才,需要在算法、算力、数据多方面进行涉猎,需要产、学、研加强合作培养人才。Facebook与纽约大学合作建立数据科学中心,纽约大学的博士生可以申请在Facebook的人工智能实验室长期实习[14]。微软在内部设立了人工智能大学,培养不同专业背景的人才快速学习机器学习课程,并使用这些技能。谷歌开设了内部机器学习课程,在2012—2017年对其1.7万名工程师进行了培训。

为此,建议鼓励我国人工智能相关企业创办研究机构,与高校联合建设实验室,培养人才;鼓励研究人员在高校和企业之间流动;面向制造、金融、医疗等重点行业培育应用型人才。

(4)培育以人为中心的科研环境,吸引和留住人工智能人才。

人工智能人才具有较强的流动性,科研实力强大、科研环境良好的国家在吸引人工智能人才方面占有优势。当前,主要国家都在采取措施吸引人工智能人才。欧盟的《人工智能协调计划》坚持“以人为中心”的发展理念,提出将人才留在欧洲。美国《国家人工智能研发战略规划》提出,提升人工智能研发队伍并促使其优先在美国工作,维持美国的领导地位。日本《人工智能战略2019》将“从全球范围内吸引人才”确定为战略目标。

面对各国激烈抢夺人工智能人才的国际环境,为了使更多人工智能人才回流,建议我国完善吸引人才的制度设计,实施灵活、开放的人才政策,如为引进人才的身份转换提供更大便利;完善引进人才的配套服务,如教育、医疗以及人才属地化管理;为引进人才的发展提供发展平台,使之在回国后有发挥才能的用武之地;形成引进人才的回流网络,如更好地发挥社会中介组织的作用,同政府及用人单位形成立体化的回流网络,利用中介组织渠道广、专业性强的特点,通过购买服务等多种方式灵活引才[15]。