北京市东城区老年人失能状况评估分析

宋清扬,许研杰,刘京晶,曹红京,卢艳丽

(北京市隆福医院,1. 老年病科,2. 护理部,3. 院长办公室,北京,100010)

中国老年人口规模扩大和比率加速升高,高龄、失能失智、独居和空巢老年人数量将进一步增加,老年人在养老、医疗、照护、福利等方面的需求将持续增长[1-2]。目前,国内缺乏适合的失能评估工具来全面评价老年人的照护需求,也缺乏对于居家及机构内老年人大规模基线水平调查。本研究采用中华人民共和国卫生健康委员会新颁布的评估工具,对北京市东城区的居家及机构内老年人进行评估,现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

纳入标准: 北京市东城区民政局下发的第4批托底扶助老年人及养老机构老年人,经日常生活活动能力量表(ADL)评定,Barthel指数总分<100分; 本人或家人自愿参加本研究; 若老年人存在中重度认知障碍、沟通障碍、失聪,可由长期照顾者代为回答。托底扶助老年人共计来自9个街道,养老机构老年人采用便利抽样法,选取天颐养老院、三和老年公寓、景山尚爱养老院、东直门养老院共4家养老机构中符合纳入标准的老年人进行评估。

1.2 研究方法

1.2.1 调查工具: 本研究采用中华人民共和国卫生健康委员新颁布的失能老年人健康评估量表,分为个人基本信息、日常生活活动、精神状态与社会参与能力、感知觉与沟通能力、老年综合征罹患情况。根据老年人能力分级和老年综合征罹患项数2个维度评估情况将失能老年人分为5个等级,即0级(能力完好)、1级(轻度失能)、2级(中度失能)、3级(重度失能)、4级(极重度失能)。

1.2.2 调查方法: 调查者由北京市隆福医院医护人员选派组建8个小分队。每队均进行前期培训及一致性检验。每次入户时均包括2名医护人员,对调查对象进行“一对一”询问。调查者向调查对象详细介绍调查目的,获得知情同意后开始调查,填表时间20 min,所有问卷当场完成,由调查者及时核查以纠正漏填或填写不清条目。数据录入采用双人校对法。

1.3 统计学方法

采用Epidata3.1软件建立数据库并录入数据,使用SPSS 22.0软件进行统计分析,研究对象的一般资料采用描述性统计,计数资料采用百分比描述。单因素分析采用单因素方差检验,多因素分析采用非条件Logistics回归分析方法,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 一般资料

评估个案共526例,排除年龄<60岁的2例,排除老年人能力评估标准表和老年综合征罹患情况填写有空项的12例,排除老年综合征罹患情况填写错误的4例,排除民族填写空项的1例,共排除19例,有效人数507例。507例老年人年龄61~103岁,平均年龄为(85.96±5.92)岁; 男181例(35.70%),女326例(64.30%); 汉族486例(95.86%),其他民族21例(4.14%); 未婚8例(1.58%),已婚202例(39.84%),丧偶289例(57.00%),离异8例(1.58%); 独居20例(3.94%),与配偶/伴侣同住139例(27.42%),与子女同住165例(32.54%),养老机构153例(30.18%),其他情况30例(5.92%)。

2.2 老年人能力评估标准表的评估结果

2.2.1 老年人日常生活活动能力分级: 老年人ADL平均得分为(23.08±20.73)分,最小值为0分,最大值为60分。老年人ADL评分分布: 0分58例(11.44%),1~20分220例(43.39%),21~40分99例(19.53%),41~60分130例(25.64%)。见表1。

2.2.2 精神状态与社会参与能力分级: 老年人精神状态与社会参与能力评估表的总得分为(10.53±9.26)分,最小值为0分,最大值为37分。精神状态与社会参与能力情况: 0分85例(16.76%),1~8分168例(33.14%),9~24分177例(34.91%),25~40分77例(15.19%)。见表2。

表1 老年人ADL评估结果(n=507) 分

表2 老年人精神状态与社会参与能力评估结果 分

2.2.3 感知觉与沟通能力分级: 老年人感知觉与沟通能力评估量表的总得分为(3.01±2.51)分,最小值为0分,最大值为11分。感知觉与沟通能力情况: 0分94例(18.54%),1~4分293例(57.79%),5~8分103例(20.31%),9~12分17例(3.36%)。见表3。

表3 老年人感知觉与沟通能力评估结果 分

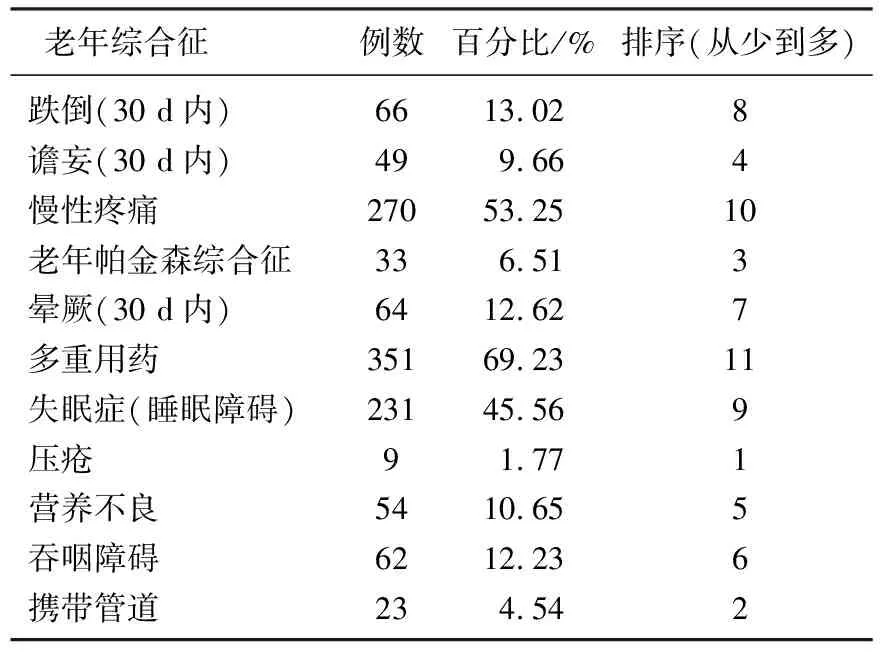

2.3 老年综合征罹患情况及老年综合征指数

每项老年综合征罹患人数分布见表4。老年综合征罹患项数平均为(2.38±1.54)个,最小值0个,最大值7个。老年综合征罹患项数的人数分布: 0项50例(9.9%),1~2项235例(46.4%),3~5项204例(40.2%),5项及以上18例(3.6%)。老年综合征罹患项数越多,失能等级越高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表5。

表4 老年综合征罹患人数分布情况(n=507)

表5 综合征指数频数分布(n=507)

2.4 老年人能力等级划分

中华人民共和国卫生健康委员会颁布的《老年人能力评估标准表》的等级划分是先根据ADL得分情况确定区间,再分别结合精神状态与社会参与能力、感知觉与沟通能力得分情况确定老年人能力等级,以最严重的老年人能力等级为准; 等级分为完好、轻度受损、中度受损、重度受损4个级别。507例老年人中,能力完好55例(10.85%),轻度受损164例(32.35%),中度受损150例(29.58%),重度受损138例(27.22%)。

2.5 老年人失能等级

本研究共评估507例老年人,综合老年综合征罹患情况,依据量表得到失能等级分级情况: 0级(能力完好)45例(8.87%),1级(轻度失能)123例(24.26%),2级(中度失能)131例(25.84%),3级(重度失能)110例(21.70%),4级(极重度失能)98例(19.33%)。

2.6 失能严重程度与老年综合征相关性分析

依据失能等级,分析3级及以上失能等级与老年综合征相关性,发现失能严重程度与跌倒(OR=3.40)、谵妄(OR=4.32)、多重用药(OR=1.82)、携带管路(OR=5.26)、慢性疼痛(OR=2.68)、睡眠障碍(OR=1.92)、吞咽障碍(OR=5.69)呈正相关。见表6。

表6 失能严重程度多因素分析

3 讨 论

本研究结果显示,北京市东城区中度及以上失能老年人比率占66.87%,对综合照护的需求庞大而复杂,需要做到流程清楚、责任分明、评估准确、服务精准、质控严格,才能让老年人得到满意的服务,也能更好地节约社会成本及医疗资源。

现有的国内评估工具尚缺乏完善、统一的相关评估体系。2001年出台的《老年人社会福利机构基本规范》最早对老年长期护理等级进行规范,依据养老机构内老年人的生活自理能力和需求将护理等级划分为3级。2013年民政部发布的《老年人能力评估》行业标准,突出老年人自我照料能力评估。上海市2016年颁布的《长期护理保险需求评估实施办法(试行)》,根据疾病状况和自理能力2个维度评估老年人的身体状况及照护需求,由定点评估机构组织评估人员上门完成评估调查,按照《上海市老年照护统一需求评估标准》确定的分级规则,通过长期护理保险信息系统的评估计分软件对评估调查记录综合计分评级,将评估结果分为7个等级[3]。青岛、南通在长期照护保险试点中,均将ADL作为主要的老年人评估指标,又附加医疗专护的特殊情况[4]。本研究采用失能老年人健康评估量表,其信息涵盖个人基本信息、日常生活活动、精神状态与社会参与能力、感知觉与沟通能力、老年综合征罹患情况,不仅体现老年人能力情况,更关注到老年综合征对老年人生活能力的影响,评估更全面。

研究[5]发现营养不良、跌倒高风险、ADL、多重用药、抑郁是影响老年共病患者2年内非计划再入院的独立危险因素,这些危险因素是衡量老年人功能状态的重要指标,更是老年患者生活质量和疾病预后的预测因素[6]。本研究发现,老年综合征罹患项目越多,失能等级越高,且失能严重程度与跌倒、谵妄、多重用药、携带管路、慢性疼痛、睡眠障碍、吞咽障碍呈正相关。本研究未发现压疮与失能存在相关性,考虑与压疮发生例数较少有关。因此,更应关注居家及机构老年人的老年综合征罹患情况,及时识别及干预,从而改善老年患者总体预后。

对老年人能力情况的评估、分级是为了制订后续的干预措施,包括明确照护路径、规范服务项目、统一流程、有效控制质量。现有体制下,不同的政府部门因各自的职能与功能定位不同,不同部门出台的养老政策之间出现权责交叉、界限不明确、资源投入的重叠与缝隙并存等现象。政策的碎片化导致养老服务资源的分散化,造成大量的资源投入却无法切实有效满足社区老年人的需求。因此,需要整合社区资源,发展以社区为依托的居家照护,鼓励居家养老。另外,现有的养老机构主要以生活照料为主,医疗服务能力相对薄弱。养老机构管理者也应重视老年人康复、心理和营养方面的问题,加强专业人员配备[7-9],不断提高养老机构的服务质量。同时,应加强医养结合型养老机构、护理院的建设,真正将医养结合落到实处。

本研究不足之处: 现有数据主要针对托底、扶助老年人及机构内老年人,故失能比例偏高,不能得到北京市东城区全区老年人健康状况与失能分布情况的分析结果。因此,后续研究可扩大评估对象,随机抽取街道或社区全体老年人进行评估,以进一步优化量表模型。此外,在评估条目中,未单独涉及衰弱综合征[10],应进一步加强此项评估。