落叶松林下两种云杉幼苗根际土酚类物质含量变化

(东北林业大学 林学院,黑龙江 哈尔滨 150040)

人工林营造和更新是非常重要的森林生产和实践管理活动[1]。纯林树种组成单一,群落结构简单,造成凋落物分解较慢、地力衰退、多样性降低、病虫害加重等问题[2],针叶林尤为显著[3]。落叶松Larix gmelinii人工林是我国东北地区最主要的人工林,但由于缺乏生态学理论的科学指导,其纯林逐渐出现了土壤退化、更新困难以及生长发育不良等连栽障碍[4]。落叶松天然更新与森林采伐方式[5]、林分结构[6]、林内光温条件[7]、种子数量和活力[8]、地被物[9]、土壤因子[10]等相关,此外,植物次生代谢物质影响种子萌发和幼苗生长[11]。混交林作为一种森林经营模式,可通过组成树种的不同特性,影响森林生态系统的固碳能力和多样性[12]。据报道,落叶松云杉混交能改善林分结构、提高林分生产力、生物多样性和涵养水源能力[3],这一混交模式具有可持续性[13],这直接关乎落叶松人工林的可持续经营和生态效益的发挥。

红皮云杉Picea koraiensis是我国东北地区主要的乡土造林用材树种。青海云杉Picea crassifolia是我国独有的树种。自20世纪70年代,吉林和黑龙江省先后开展了青海云杉的引种工作,结果均表明青海云杉的生态适应幅度较宽阔,在苗期及幼树阶段能够适应当地的环境条件并正常生长,且长势可观,并已大量结实[14-15]。云杉对林下遮阴光环境有一定的适应性,对弱光的利用效率较好,适宜在落叶松林下生长[15-17]。然而,云杉幼苗在落叶松林下更新机制尚不清楚,森林生态进程中化感作用参与植被动态变化,并且是影响幼苗存活的原因之一[18]。酚类物质是植物生命活动中重要的次生代谢物质之一,也是目前研究最多、活性较强的一类化感物质,酚类物质不仅存在于植物体内,同时也存在于土壤中[19-20]。有研究报道,源于根系分泌、地表枯落物腐解、微生物代谢等途径进入土壤的酚类物质是天然林更新和混交林营建失败的原因之一[21-23],但是林木释放的酚酸具有特异性。近年来,对酚酸作为化感物质的质疑愈来愈大[24],前期研究结果表明,红皮云杉和青海云杉幼苗均能在不同密度兴安落叶松人工林内存活[25],并且能够逃逸兴安落叶松林地积累的土壤病原菌并正常生长[26]。落叶松同样可以分泌大量的酚酸物质进入土壤[27]。林分密度如何影响落叶松下2 种云杉幼苗土壤根际土壤养分含量?红皮云杉和青海云杉的栽植对土壤酚类物质含量有无影响?同时,栽植2 种云杉能否改善落叶松林土壤?为此,本研究选择了3 种不同林分密度(Ⅰ,1 300 株·hm-2;Ⅱ,660 株·hm-2;Ⅲ,330 株·hm-2)的兴安落叶松人工林,对落叶松纯林、栽植2 种云杉幼苗后的根际土理化性质和酚类物质含量开展研究,旨在为改善人工针叶纯林单一结构、退化人工针叶纯林地力的恢复提供理论依据。

1 研究地点与研究方法

1.1 研究区概况

研究地位于东北林业大学帽儿山实验林场。该地区属温带湿润大陆性季风气候,平均海拔300 m,年平均气温2.8℃左右,年降水量723 mm左右;地带性土壤为暗棕壤,局部地区有草甸土、白浆土等隐域性土壤;该地区人工林主要是由落叶松、红松Pinus koraiensis、云杉Picea asperata、水曲柳Fraxinus mandshurica、胡桃楸Juglans mandshurica、黄菠萝Phellodendron amurense和白桦Betula platyphylla等组成的纯林及混交林[25]。本研究选取的3 种兴安落叶松人工林均为20世纪70年代营造,栽植时株行距为1.5 m × 2.0 m,初始密度为3 300 株·hm-2,现存密度分别为1 300(Ⅰ)、660(Ⅱ)和330 株·hm-2(Ⅲ)[25]。

1.2 试验设计及样品采集

1.2.1 试验设计

2016年3月,把催芽好的红皮云杉和青海云杉种子用高锰酸钾消毒后进行砂培(河砂高压蒸汽灭菌),出苗整齐后分别移至黑色塑料小钵中,每钵植苗1 株,栽培基质配比为河砂∶草炭∶蛭石=3∶3∶1(121℃下高压蒸汽灭菌4 h,隔夜冷却,共3 次)[25];2016年4月,在老爷岭实验站选择上述3 种不同密度的落叶松人工林,每个林分内分别设置3 块20 m×30 m 大小的标准样地,样地四角用木桩做好标记,并以0.5 m×0.5 m 布置种植点;5月初,将用无菌基质培养的红皮云杉和青海云杉容器苗栽植到兴安落叶松人工林林地内,分别采集不同密度落叶松人工林0~15 cm 的表层土壤,每个样地按对角线法采集6 份样品,充分混合,代表一个样地的样品,每个林分3 次重复,用于测定各林分土壤的基本理化性质。

1.2.2 样品采集

2016年10月初,按照1.2.1 的方法收集不同密度落叶松人工林2 种云杉幼苗根际土,每份样品分为两份,一份自然风干后过筛,用于土壤pH 值、全碳、全氮、全磷、有效磷以及酚类物质含量的测定;一份用于铵态氮、硝态氮以及微生物量碳氮的测定。

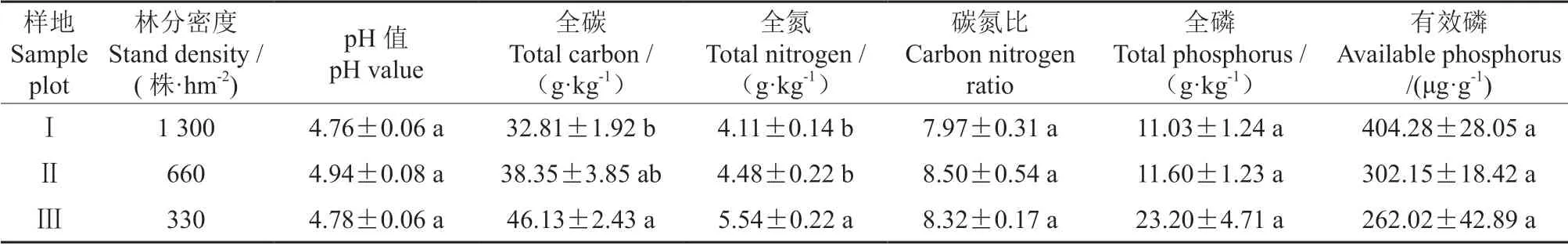

1.3 土壤pH 值、养分和温湿度的测定

pH 值采用电位法测定[28],土壤全碳、全氮采用碳氮分析仪(Vario MACRO elementar,Germany)测定,土壤有效氮采用AA3 连续流动分析仪(SEAL Auto Analyzer 3,Germany)测定[29],土壤全磷采用硫酸-高氯酸-钼锑抗比色法测定,土壤有效磷采用双酸(0.05 mol·L-1盐酸-0.025 mol·L-1硫酸)浸提钼锑抗比色法测定[29]。土壤湿度采用时域反射仪(TDR 300,Spectrum,USA)直接测定土壤容积含水量,土壤温度采用针式土壤温度计测定,TDR 300 和针式土壤温度计都需安装10 cm 长度的探针。2016年5—10月,每月至少测定1 次,以此作为各林分的平均土壤湿度和温度[25]。土壤理化性质和温湿度见表1和图1。

1.4 土壤微生物量碳、土壤微生物量氮和酚类物质含量的测定

采用氯仿熏蒸法测定土壤微生物量碳氮[30]。土壤总酚、复合态酚和水溶性酚的含量使用福林酚法测定[31]。

表1 不同密度落叶松人工林土壤pH 值及养分含量†Table 1 Soil pH,concentrations of nutrients in different larch plantations

图1 不同密度落叶松人工林土壤温度和土壤含水量Fig.1 Soil temperature and soil moisture content in larch plantations with different densities

称取2 g 过2 mm 筛孔的风干土样于50 mL 容量瓶中,加入10 mL 4 mol/L H2SO4溶液,于110℃水解24 h。冷却后定容过滤,并吸取5 mL 溶液于25 mL容量瓶中,2倍稀释后依次加入1 mL pH值9.8缓冲液、2 mL 4% 4-氨基安替比林溶液和2 mL 8%K3Fe(CN)6溶液后摇匀,显色(10 min)完成后定容。以不加样品的试剂为对照空白,分光光度计460 nm波长处比色[40]。根据标准曲线求出酚的含量。标准酚溶液为20 μg·mL-1的对羟基苯甲酸溶液。

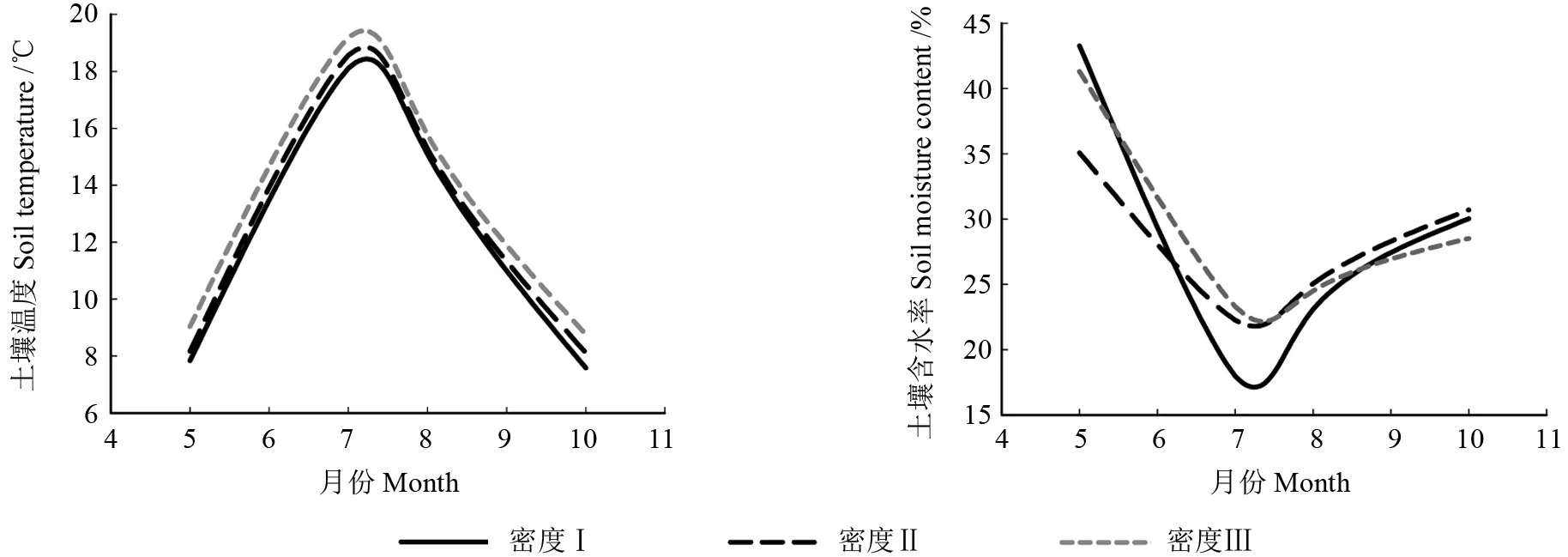

称取10 g 过2 mm 筛孔的风干土样于塑料容器中,并加入50 mL 无酚水振荡20 h,过滤并定容至50 mL 容量瓶,得水溶性酚待测液;称取1 g 过2 mm 筛孔的风干土样于塑料容器中,并加入50 mL 1 mol·L-1NaOH 溶液振荡20 h,过滤并定容至50 mL 容量瓶,得复合态酚待测液。吸取待测液1 mL 于带塞试管中,依次加入2 mL pH 值10 的Na2CO3、NaHCO3缓冲溶液,0.5 mL Folin 试剂和1 mL 5%无水碳酸钠溶液后摇匀,显色。以不加样品的试剂为对照空白,分光光度计690 nm波长下比色。根据标准曲线求出酚的含量。标准酚溶液为20 μg·ml-1的单宁酸溶液,复合态酚待测液测定前需用2 mol·L-1H2SO4溶液调节pH 值至酸性[40]。兴安落叶松林表层土壤原始酚类物质含量见图2。

图2 不同密度落叶松人工林土壤总酚、复合态酚和水溶性酚含量Fig.2 Contents of total phenols,complex phenols and water-soluble phenols in Larix gmelinii plantations with different densities

1.5 数据处理

采用Excel 2010 和SPSS 17.0 软件对数据进行计算和统计分析。通过单因素方差分析(One-way Anova)、邓肯法(Duncan)和独立t 检验进行方法分析。采用Canoco 4.56 软件进行PCA 主成分分析,利用 SigmaPlot 12.0 和Photoshop CC 14.0软件作图,图表中数据为平均值±标准误差。

2 结果与分析

2.1 不同密度落叶松下红皮云杉、青海云杉幼苗根际土壤酚类物质含量

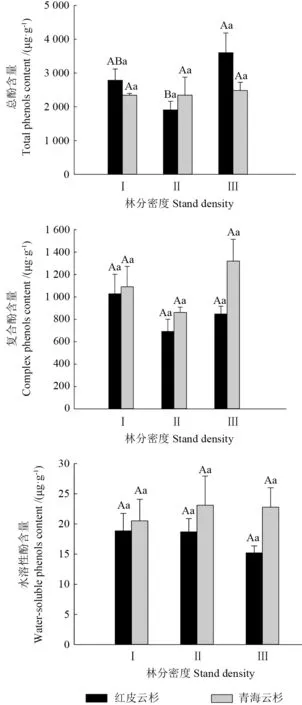

林分密度和树种均没有对幼苗的根际土复合态酚含量和水溶性酚含量产生显著影响(P<0.05)。红皮云杉和青海云杉幼苗的根际土总酚含量均在密度Ⅱ表现为最低,且红皮云杉幼苗的根际土总酚含量在密度Ⅲ显著高于密度Ⅱ(P<0.05)(图3)。

2.2 不同密度落叶松下红皮云杉、青海云杉幼苗根际土pH 值及养分含量

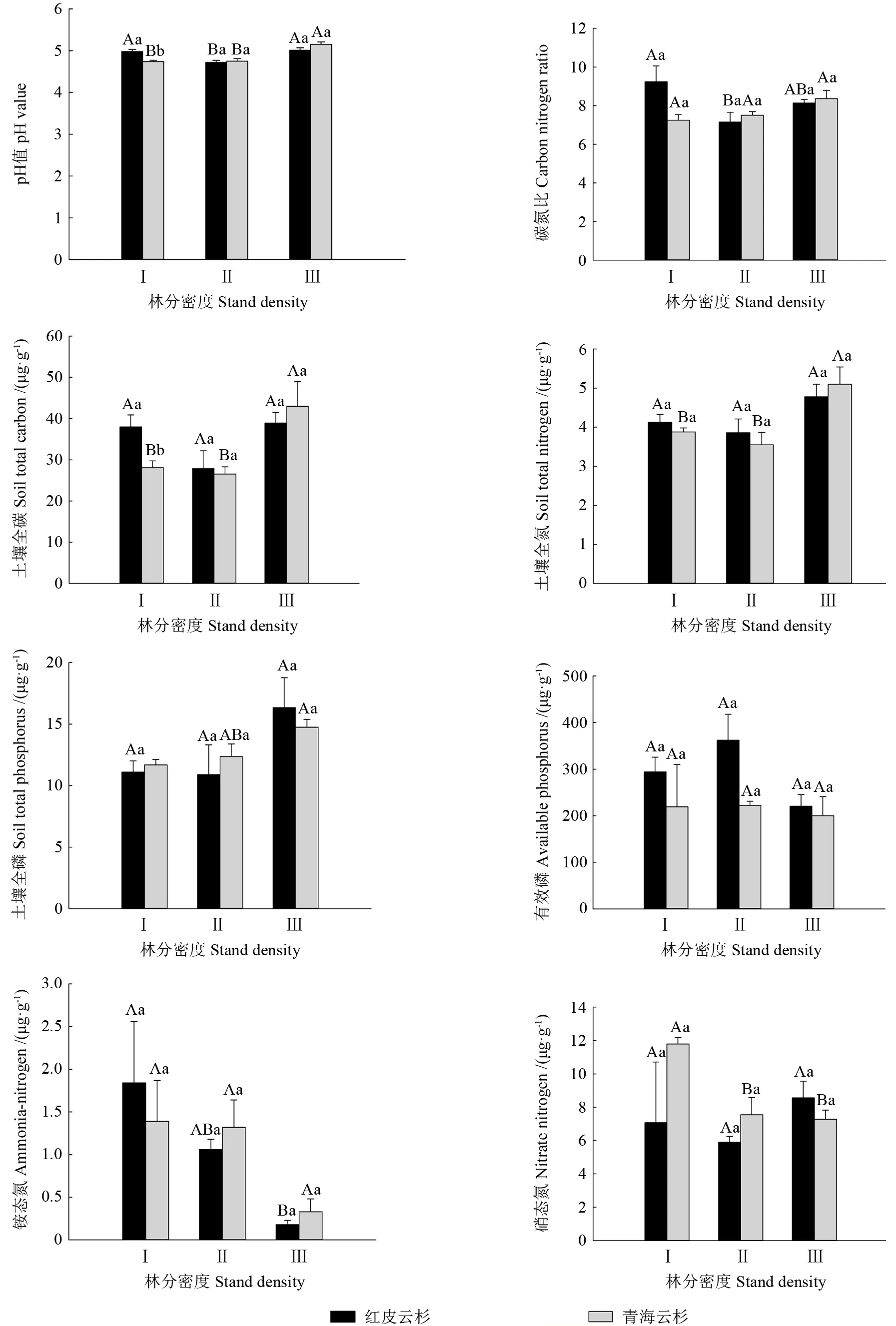

青海云杉和红皮云杉的pH 值、全碳在密度Ⅰ差异显著,其他密度下的各测定指标均不显著(图4)。2 种云杉幼苗的根际土pH 值均表现为密度Ⅲ最高,且显著高于密度Ⅱ(P<0.05);红皮云杉幼苗的根际土碳氮比在密度Ⅰ最高,且高出密度Ⅱ29%(P<0.05),青海云杉幼苗的根际土全碳和全氮含量均表现为样地Ⅲ最高,且显著高于密度Ⅰ和密度Ⅱ(P<0.05)。青海云杉幼苗的根际土全磷含量以密度Ⅲ最高,且高出密度Ⅰ全磷含量的26%(P<0.05)。红皮云杉幼苗的根际土铵态氮含量在密度Ⅰ最高,且显著高于密度Ⅲ(P<0.05)。青海云杉幼苗的根际土硝态氮含量在密度Ⅰ最高,且显著高于密度Ⅱ和密度Ⅲ(P<0.05)(图4)。

2.3 不同密度落叶松下红皮云杉、青海云杉幼苗根际土微生物量碳和氮含量

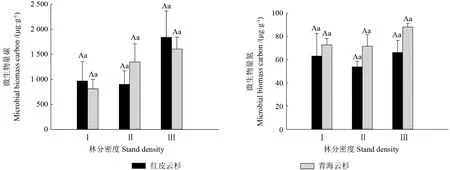

从密度Ⅰ到密度Ⅲ,落叶松下红皮云杉幼苗根际土微生物碳含量依次为968.81、900.44、1 840.07 μg·g-1,兴安落叶松下青海云杉幼苗根际土微生物碳含量依次为811.7、1 347.1、1 606.07 μg·g-1,2 种云杉微生物量碳氮含量均以密度Ⅲ最大,林分密度和树种均没有对幼苗的根际土微生物量碳和氮含量产生显著影响(P<0.05)(图5)。

图3 不同密度落叶松人工林下红皮云杉和青海云杉幼苗的根际土总酚、复合态酚和水溶性酚含量Fig.3 Contents of total phenols,complex phenols and water-soluble phenols of rhizosphere soil of Picea koraiensis and Picea crassifolia seedling in Larix gmelinii plantations with different densities

2.4 红皮云杉和青海云杉幼苗根际酚类物质及土壤理化性质的PCA 主成分分析

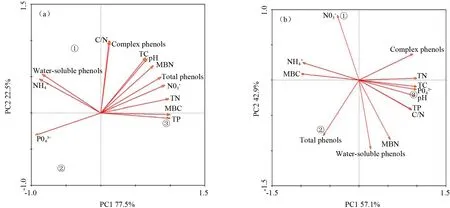

2 种云杉的3 种密度之间存在差异,2 种云杉的差异类型一致,均为密度Ⅰ、密度Ⅱ在第一轴PC1 组成差异较大;红皮云杉PC1 和PC2 分别解释了总变异的77.5%和22.5%;青海云杉PC1 和PC2 分别解释了总变异的57.1%和42.9%(图6)。

3 结 论

大多数高等植物富含酚类物质,其与植物生长密切相关[32]。根据酚的结合状态可分为复合态酚和水溶性酚,两者之间存在一个动态平衡[33]。本研究中,林分密度对落叶松林土壤总酚、复合酚、水溶性酚含量存在一定影响,是由于林分密度影响林地枯落物的腐解和根系分泌,进而控制土壤中酚类物质的来源[34-35],同时也证明了高密度(密度Ⅰ)条件下,植物能产生和释放较多的次生代谢物质(包含部分化感物质)[36]。土壤中酚类物质含量的高低主要取决于其来源、消解和转化等因素的综合作用,温度(季节)对总酚消解速率有影响,但对水溶性酚和复合态酚消解速率无影响[37]。栽植2 种云杉幼苗后,酚类物质含量有所降低,总酚含量的降低是由于取样时间不同造成的季节差异和云杉幼苗栽植共同影响的;而水溶性酚含量降低是2 种云杉幼苗生长需要大量水溶性酚造成的。2 种云杉幼苗根际土酚物质含量之间没有差异,是因为幼苗为了维持自身正常生长不能产生多余的物质给予外界环境,这解释了为什么2 种云杉幼苗成活率无显著差异的原因[25]。随着密度的升高,红皮云杉幼苗成活率越高[25],由于密度和树种的相互作用使得中密度落叶松林下的红皮云杉总酚含量显著低于其他两个密度下的。低浓度的水溶性酚可以促进植物生长,当超过一定浓度(50 μg·g-1)时,对植物生长会产生抑制作用[38]。落叶松林土壤总酚含量为密度Ⅰ高于密度Ⅲ(低密度),由于高密度林分中的云杉幼苗生长需要吸收更多酚类物质,故栽植云杉幼苗对高密度落叶松总酚含量的影响优于低密度落叶松,表现为高密度下云杉幼苗根际土壤总酚含量低于密度Ⅲ。根据结果可知,2 种云杉长期栽植能够改善落叶松连种造成的土壤不良问题,且红皮云杉的改良效果优于青海云杉。

林分密度对兴安落叶松土壤养分含量有不同程度的影响,随着密度的增大,土壤养分含量降低,这与以往的研究结果一致[39-40]。2 种云杉幼苗的根际pH 值、全碳、全氮和全磷含量均表现为密度Ⅲ的最高,源于低密度林分的生物多样性明显高于高密度林分。低密度林分存在大量的草本和灌木,细根生物量增加,周转加快,有利于土壤层固定更多的碳“汇”[41]并加快养分转化[34]。红皮云杉幼苗根际土在密度Ⅱ下的养分含量最低,而青海云杉幼苗根际土养分含量无差异,这进一步解释了2 种云杉幼苗在高密度下更具有生长优势,且红皮云杉比青海云杉更具生长优势,是树种和密度互相作用的结果。根际土壤pH 值的变化主要是由于根系呼吸作用释放CO2以及在离子的主动吸收和根尖细胞伸长过程中分泌质子和有机酸所致。此外,土壤碳循环与根系密不可分,只有在高密度林分中,红皮云杉的根际土pH 值和全碳含量显著高于青海云杉,这表明根系对根际土壤环境作出明显的响应。由于高密度林分内有更多的植物残体输入到生态系统中,会降低微生物对碳的利用效率或是对有机质的分解速率,而低密度林分较好的光照条件及适量的枯枝落叶组成等更适宜微生物群落的活动,从而加快养分循环,有利于土壤微生物量碳和氮含量的积累[42]。因此,2 种幼苗的根际土壤微生物量碳和氮含量均在低密度林分(密度Ⅲ)表现为最高。但树种没有对幼苗根际土微生物量碳和氮含量产生显著影响,这是因为幼苗较小,试验时间较短,而微生物数量和结构的变化在短期内不会发生改变。红皮云杉幼苗的根际土水溶性酚含量与铵态氮含量呈正相关,复合态酚含量与碳氮比呈正相关,总酚酸含量与硝态氮和全氮含量具有相关性;青海云杉幼苗的根际水溶性酚与土壤微生物量氮呈正相关,复合酚含量与全氮具有相关性,这印证了酚类物质对土壤硝化作用的影响极其重要,土壤全氮增加时,土壤微生物量氮也随之增加,使得土壤中的微生物种群和数量也发生变化,硝化菌数量增加,土壤硝化作用增强,铵态氮减少,硝态氮增加[19,43]。根据结果可知,2 种云杉长期栽植均能改良落叶松林的土壤结构,提高土壤质量。

图4 不同密度落叶松人工林下红皮云杉和青海云杉幼苗根际土理化性质Fig.4 The physical and chemical properties of rhizosphere soil of Picea koraiensis and Picea crassifolia seedlings in Larix gmelinii plantations with different densities

图5 不同密度落叶松人工林下红皮云杉和青海云杉幼苗的根际土微生物量Fig.5 Soil microbial biomass of rhizosphere soil of Picea koraiensis and Picea crassifolia seedling in Larix gmelinii plantations with different densities

图6 红皮云杉(a)和青海云杉(b)幼苗根际土理化性质的PCA 分析Fig.6 Ordination plot of principal component analysis of physical and chemical properties of rhizosphere soil of Picea koraiens (a) and Picea crassifolia (b) seedling

4 讨 论

不同密度兴安落叶松人工林土壤总酚、复合态酚、水溶性酚含量没有明显变化。栽植于落叶松林下的红皮云杉和青海云杉根际土的3 种酚含量在不同密度落叶松林下没有显著差异,也均低于未栽植云杉落叶松纯林的,云杉从幼苗期即可显示出降低落叶松纯林土壤酚类物质含量的能力。只有在高密度林分中,红皮云杉的根际土pH 值和全碳含量显著高于青海云杉的,这也是红皮云杉比青海云杉更具生长优势的原因。本研究由于实验时间短,无法验证第2年落叶松土壤养分含量变化是否与第1年趋势一致,2 种云杉幼苗后期的生长表现需进一步深入研究,验证密度、树种、密度和树种哪种因素对落叶松林土壤养分含量及酚类物质含量的影响更大。对于落叶松人工林,其自身幼苗在林下难以更新存活,选择云杉等耐阴针叶树种进行替代更新具有一定意义。