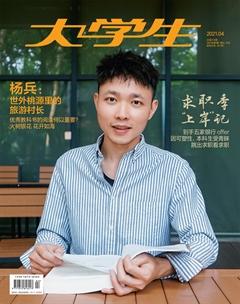

去川美看“青年艺术”

四川美术学院美术馆

获奖作品(5人)

王鑫焱 《奇妙的不确定性》

作品阐述:

从2020年年初开始,中国乃至世界都在发生巨变,当世界格局、我们的日常生活都受到极大影响时,我也在不停地用画笔记录我的感想。这次的展览主题是关于“记忆”与“生活”,就像大热的电影《心灵奇旅》里所说的——“把寻常的人生过好,才是最不寻常的事。”

人生不一定必须有所大成,非富即贵,反而,懂得珍惜每一次“奇妙的不确定性”,才能细细品味生活的酸甜苦辣。生活就像是一杯热可可,入口微苦,但回味醇香,在回忆中是暖暖的、热热的。在疫情肆虐,全球人类陷入恐慌的365天里,我更想用力地、炽热地“好好生活”——这简单的四个字包含了对生活点点滴滴、时时刻刻的珍视,人生苦短在当下的语境里更值得发人深醒。

刘毓灵 《易碎、向上——Ⅱ》

作品阐述:

雕塑是时间的、空间的;色彩是吸人眼球的、是有人情味的;雕刻的过程是劳动的、充实的;木材是沉重的、轻盈的、温柔的、尖锐的、锋利的、贴近生活的和它们相处是满足的、有成就感的、能宣泄的、新奇的、成长的、宽慰的、天真的、诚挚的。

赵宇 《丛林志——复刻》

作品阐述:

以一些平面物的組合建立画面空间,使空间的呈现犹如舞台剧场,制造出一种具有陌生感的场景。现实材料的使用,将结构、质感作为重要元素在二维空间中出现,并用颜料的堆砌与挤压,创造出新的“浅浮雕”式空间秩序和物质肌理,以一种独特的二维平面绘画语言丰富地表达了三维物象,开启“丛林”之旅!

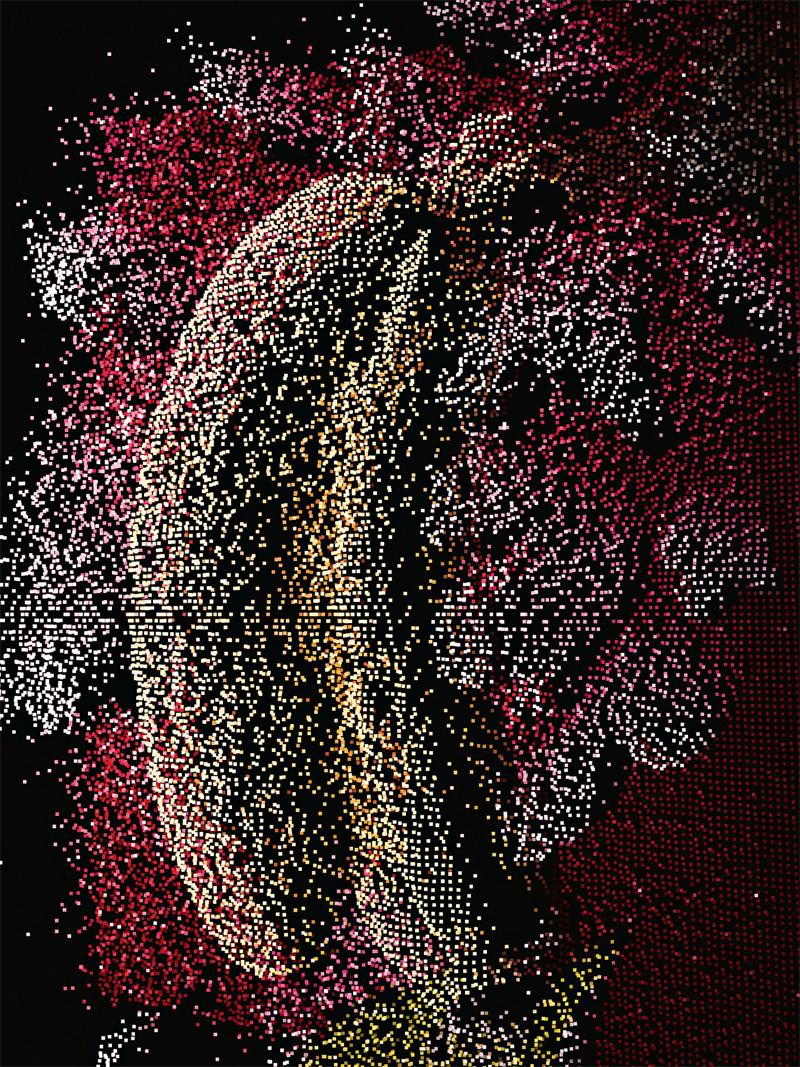

吴雨航《漩涡·微芒#LQ》

作品阐述:

程序控制之下,进行终日无效生产的刷屏队列如何日渐扩充?新时代之下的手机摄影生产机制、大众传播和视觉消费之间的关系如何存在?图像交际如何在传媒平台之中泛滥漫溢?图像作为身份的表征,如何在网络世态中混淆个人身份和网络形象?网络空间中的公共性与私密性又如何被轻易击溃?那些被挑选“淘汰”所删除的图像是否比存储中的更值得被“看”?

苏永健 《进化机》

作品阐述:

基于自然选择学说并经由人为技术逻辑包装的遗传算法作为一种机器学习策略,在作品中用以演化模拟物理环境中的人类身体运动,并将动作数据同步至可穿戴机械外骨骼,以机器之脑替代肉身之脑对真人进行如蹒跚学步般缓缓地操控。人类为了理想的进化状态,对机器的演变进行无止境地催化,与此同时,对技术的过度依赖使我们也反被机器支配与改造。作品试图对技术机器侵占身体的话题展开思辨:当人类信任机器教条至连自我都需要借助 机器的辅助来认知之时,这究竟是一种进化还是退化?

张振 《现象级》

作品阐述:

现象级一方面指代一种反常规形态生成的剧场空间,另一方面个人将现象级现象理解为一种“谎言”,其迅速发酵并被推崇的事物背后,终究是人类在向未来行进过程中某种意识突变的结果,或许在全域历史视角下科技与艺术亦是如此。

入围奖

严一棚 《记忆的消逝》

作品阐述:

该作品来源于本人对阿尔兹海默症的忧虑,它是以参与、对话的方法去讨论时间、记忆与阿尔兹海默症的关系。

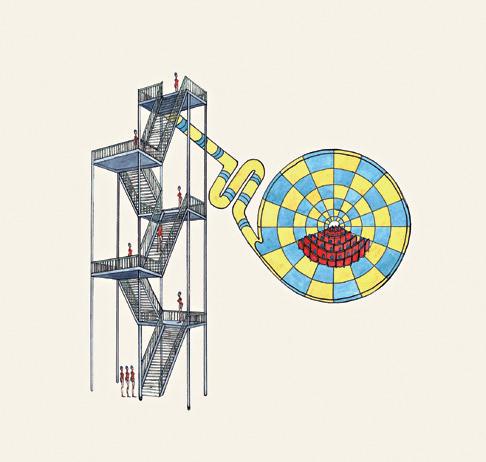

杨普艺 《游园之无意识的秩序》

作品阐述:

作品以当下社会的人们为蓝本。大家都在各自的生活中扮演着不同的角色,但是不同的角色又在各自的环境中重复着一样的生活轨迹。慢慢地所有人就像是被设定了程序一般,我们一开始所拥有的好奇心、冲动、激情都在时间的流动中渐渐消失殆尽,变得平庸、普通、平淡,最后都处于一种无意识的状态之中了。

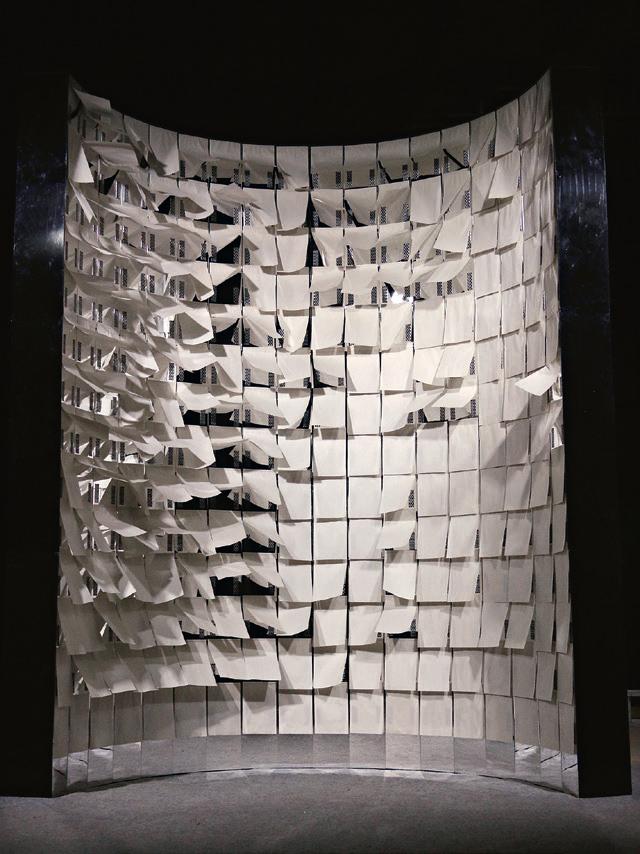

于佳 《潮汐》

作品阐述:

这些充斥在当下各个角落的文明元素共同构成了这件作品。纸张运动时的投影变化、风扇变速运转产生的风噪音场,镜中投射出的多层空间,共同构建出一个“超现实”的体验空间。在这里,科技更像一种手段,帮助我们更好地去体验艺术,去触及那些作品本身有可能带给我们的想象与思考。

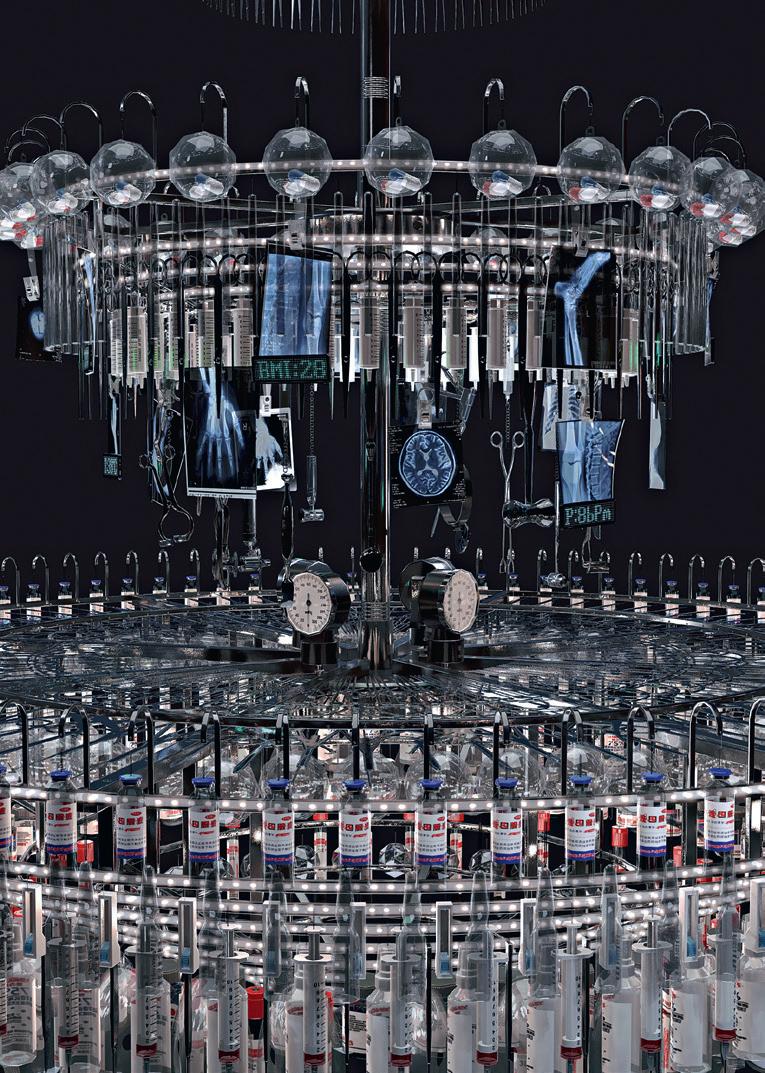

周婷婷 《第十三道门》

作品阐述:

装置是一个被悬置在空中且接近于地面的吊灯。吊灯由一些医疗器械、精神性的药物、外伤手术用具组合而成。作品通过对材料的组合运用最终构成了一个三层的曼陀罗式的三维图形。其内部运用了摇晃机械装置和电子光源,整体营造了一个不安冲突的幻想场景。以悬置、冲突、不稳定,对应当下全球性疫情的这种状态。

责任编辑:陈思