紫茎泽兰入侵与防控现状及生物活性物质研究进展

周启武 杨国琴 王朝雯

摘要 紫茎泽兰被列入我国首批外来物种之首,它在长期适应各类环境、对抗自然界病虫草害等侵扰过程中逐渐合成了相应的次级代谢产物,一些成分还具有潜在的生物活性,是筛选绿色药物的重要资源。综述了近年来紫茎泽兰在我国的入侵现状、国内外防控技术及其植株内生物活性物质的研究进展,为进一步高效开发利用紫茎泽兰植物资源提供了参考。

关键词 紫茎泽兰;防控;生物活性物质;综合利用

Abstract Eupatorium adenophorum Spreng was listed as the first batch of alien species in China,it has gradually synthesized corresponding secondary metabolites in the process of adapting to various environments for a long time and fighting against natural pests,diseases and weeds. Some of the components also have potential biological activities and are important resources for screening green drugs.The current situation of E. adenophorum invasion in China in recent years,the research progress of domestic and foreign prevention and control technology and the biological active substances in the plant were reviewed,which provided reference for further efficient development and utilization of E. adenophorum plant resources.

Key words Eupatorium adenophorum Spreng;Prevention and control;Bioactive substances;Comprehensive application

紫茎泽兰(Eupatorium adenophorum Spreng)属菊科泽兰属多年生草本或亚灌木植物,是一种世界性的恶性杂草,早被列入我国首批外来入侵物种之首[1]。紫茎泽兰入侵后产生大量的化感物质改善土壤微环境,使其具有很强的入侵性和生态适应性并在短时间内发展为单优群落,这对入侵地的生态环境、农林渔牧业安全生产、生物多样性、人畜健康等造成了危害,并对局部地区构成一定的威胁,产生的各类损伤损失不可计数[2]。

早期国家各级相关部门投入了大量的人力、物力和经费,试图将紫茎泽兰作为外来害草铲除,但一直未取得有效方法,目前研究方向逐步将综合开发与防治结合起来,化害为利,变废为宝,将生产活性炭、饲料、纤维原料、生物农药等进行充分合理利用[2],且随着研究的深入,现又将紫茎泽兰作为一种新型生态资源或新药物资源开展了相关研究。笔者分别对紫茎泽兰在我国的入侵与分布现状、国内外防控技术、植株内生物活性物质等进行总结与展望,以期为进一步高效开发利用紫茎泽兰植物资源提供参考。

1 紫茎泽兰入侵与分布现状

1.1 入侵过程与机理

紫茎泽兰入侵后能够在很短时间内大范围传播扩散,除了与其拥有繁殖速度快、生长迅速、适应能力与抗逆性强等生物学特点外,还可能存在生物多样性阻抗假说、生态系统干扰假说、空余生态位假说、天敌逃避假说、入侵进化假说等[3-4]。目前研究结果普遍集中于2方面:①紫茎泽兰生物入侵与其植物体内多种细胞和细胞器中的热激蛋白多样性表达物可减轻逆境胁迫的分子机制[5-7];②与植株合成和分泌各种化感物质,从而抑制周围物种生长的化学机制[8-10]。

1.2 我国分布情况

紫茎泽兰原产于中、南美洲,随后作为观赏植物被引进夏威夷群岛、美国、英国和澳大利亚等,现已分布在全世界的70多个国家和地区,且在新西兰、泰国、菲律宾、缅甸、越南和印度等国家已泛滥成灾[11]。在我国,紫茎泽兰的入侵表现出明显的时间与空间变化。20世纪40年代,紫茎泽兰从东南亚的印度、缅甸和越南等国家传入我国云南边境,之后的二三十年间传播速度相对较慢,80年代出现快速的大范围扩张,90年代已达到最初入侵面积的4倍[12],之后以每年约60 km的速度随西南风向东和向北扩散[13]。有学者利用生态位模拟方法预测,目前紫茎泽兰在我国云南、贵州、重庆、湖北、四川、广西、西藏、台湾等省广泛分布和危害,且可能已传播扩散至甘肃、宁夏、陕西、山西、河南等省区[14]。目前紫茎泽兰在我国一些省区分布及危害面积见表1。

2 紫茎泽兰综合防控与利用

2.1 防控技术

紫茎泽兰作为世界性恶性杂草,被称为“植物杀手”,对入侵区的生态环境、农林牧业,甚至对人们的健康生活都产生了极大危害,世界各国都较为重视紫茎泽兰的生物入侵,并长期、持續和系统地开展了大量的防控工作。我国将紫茎泽兰的防治工作视为一项生态工程来认真对待,明确了指导思想,因地制宜制订了防治计划,形成了有效的技术治理路线,并提供持续的资金支持和制度保障,先后采取物理防除、化学防除、生态防治等技术,甚至将几种防治方法联合应用于防止入侵区紫茎泽兰的传播扩散。笔者综合比较了国内外有关紫茎泽兰的防控技术(表2),以期为进一步开展综合防控或新型防控技术研究提供参考。

2.2 综合利用

近年来,人们逐渐认识到紫茎泽兰作为一种有用生物所存在的利用价值,并将思路转向如何开发利用紫茎泽兰资源。有学者从生态学的角度考虑,以其不破坏生态系统平衡为前提,定期收集紫茎泽兰后经复合菌种发酵或脱毒处理后作为猪、鸡、鱼的绿色饲料[2],充分利用紫茎泽兰资源促进畜牧业的发展;有的将其用作绿肥、堆肥原料、沼气肥原料、地面覆盖物、铲草后烧灰作为肥料[26-27];有的将其配合其他纤维物质制成清洁炭[28]、蜂窝煤或经过加工气化、热解产生生物燃气等作能源使用[29];因紫茎泽兰粗纤维含量高,有的将其开发制造成刨花板,各项指标均达国家对木质中密度纤维板标准的要求[30];有些地区将紫茎泽兰用于扎染工艺,不仅成本比化工染料低,而且不危害健康,具有驱除蚊虫的功效,染过的废料还可作肥料[31];还有的充分提取紫茎泽兰内部的挥发性物质,将其制作成具有独特香味的精油,用于配制日用香精[32];紫茎泽兰内部还含有很多生物抑制剂,能够杀死或抑制仓库害虫(如米象)[33]、作物害虫(如甘蓝蚜)[34]、病原菌(如白僵菌、马铃薯晚疫病菌等)[35-36],可作为很好的生物农药资源进行开发利用。随着人们观念的转变,进一步加强应用研究与开发,变害为宝,服务人民是综合治理紫茎泽兰的努力方向。

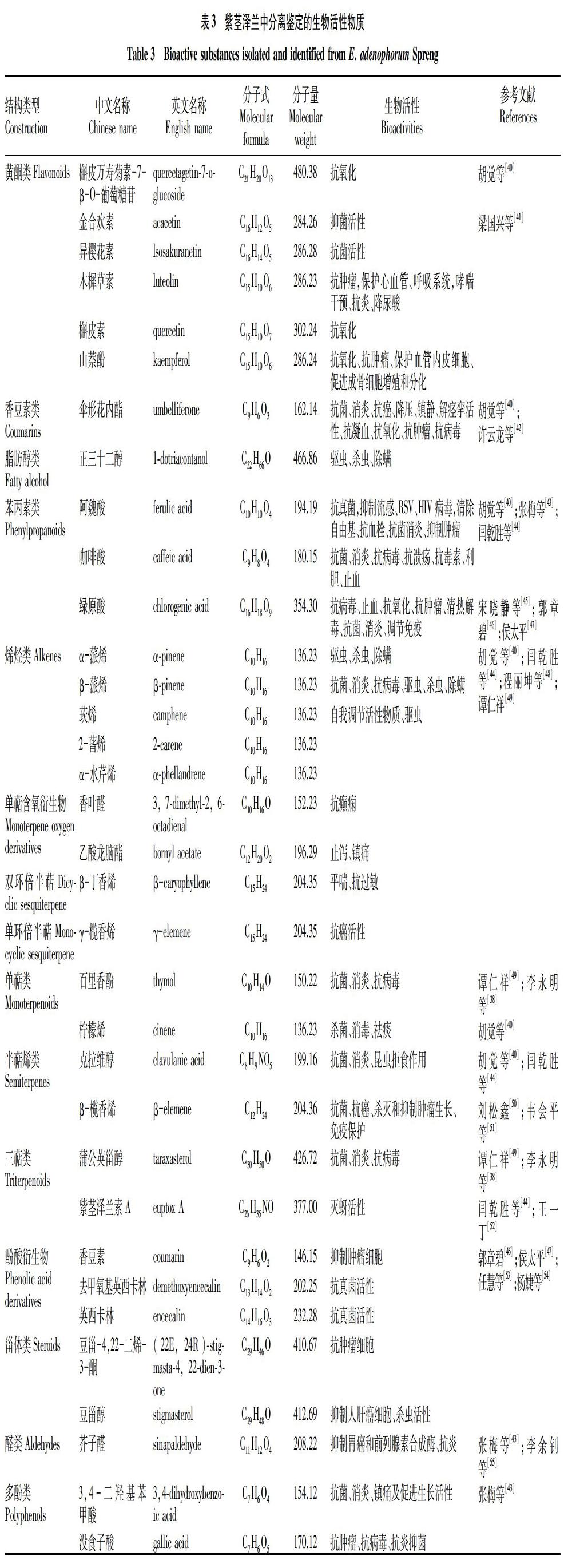

3 紫茎泽兰活性物质及其生理功能

在研究紫茎泽兰入侵机制过程中,人们发现植株内部合成了丰富的具有化感作用、毒性及抗逆性等相关的生物活性化学成分[4]。目前已从紫茎泽兰的不同部位共分离出逾100个化学成分,主要包括单萜类、倍半萜类、三萜类、甾体、黄酮类、苯丙素类及相关衍生物,其中部分化学成分已被发现具有抗菌、抗病毒、拒食、杀虫、降压、抗氧化及抗肿瘤等活性[37-39]。通过文献调查,笔者对从紫茎泽兰中分离鉴定的具有生物活性的主要物质进行了整理(表3),以期为紫茎泽兰充分开发利用并作为新型药物资源提供参考。

4 結论与展望

紫茎泽兰在我国危害严重、分布面积广,给入侵地带来了各种损失,要将其彻底铲除还需投入大量资金研究有效的防除技术。若转变研究思路,利用丰富的紫茎泽兰资源开发更多具有抗菌、消炎、杀虫、镇痛、抗病毒、抗癌等活性的植物源新型药物或药物前导物,对紫茎泽兰进行资源化利用,同时达到科学防控的效果。目前报道有关紫茎泽兰综合开发利用的基础研究较多,功能活性成分的提取物大多为粗提混合物,针对单体化学成分的鉴定技术、活性机理及其深入利用研究有待进一步加强。这些科学研究和探索将为开发新型、高效、安全的药物,实现紫茎泽兰“变害为宝”提供前瞻性的科学指导和依据。

参考文献

[1]LU Z J,MA K P.Spread of the exotic croftonweed(Eupatorium adenophorum)across southwest China along roads and streams[J].Weed science,2006,54(6):1068-1072.

[2]周启武,于龙凤,王绍梅,等.入侵植物紫茎泽兰的危害及综合防控与利用[J].动物医学进展,2014,35(5):108-113.

[3]牛红榜.外来植物紫茎泽兰入侵的土壤微生物学机制[D].北京:中国农业科学院,2007.

[4]崔昌华,李扬,朱朝华.紫茎泽兰入侵机制及防治方法的研究进展[J].安徽农业科学,2009,37(20):9532-9534.

[5]宫伟娜.低温胁迫过程中入侵植物紫茎泽兰热激蛋白基因的作用[D].北京:中国农业科学院,2009.

[6]周凌娟.入侵植物紫茎泽兰遗传变异及克隆多样性研究[D].北京:中国科学院植物研究所,2006.

[7]裴熙祥.紫茎泽兰cDNA文库的构建及苯丙氨酸解氨酶(PAL)基因家族的研究[D].北京:中国农业科学院,2009.

[8]张学文,刘亦学,刘万学,等.植物化感物质及其释放途径[J].中国农学通报,2007,23(7):295-297.

[9]LIAO F,HU Y C,WU L,et al.Induction and mechanism of HeLa cell apoptosis by 9-oxo-10,11-dehydroageraphorone from Eupatorium adenophorum[J].Oncology reports,2015,33(4):1823-1827.

[10]吴田捷,杨光忠.紫茎泽兰精油化学成分的GC/MS研究[J].华中师范大学学报(自然科学版),1994,28(1):87-90.

[11]丁晖,徐海根,强胜,等.中国生物入侵的现状与趋势[J].生态与农村环境学报,2011,27(3):35-41.

[12]鲁萍,桑卫国,马克平.外来入侵种紫茎泽兰研究进展与展望[J].植物生态学报,2005,29(6):1029-1037.

[13]万方浩,刘万学,郭建英,等.外来植物紫茎泽兰的入侵机理与控制策略研究进展[J].中国科学:生命科学,2011,41(1):13-21.

[14]SANG W G,ZHU L,AXMACHER J C.Invasion pattern of Eupatorium adenophorum spreng in southern China[J].Biological invasions,2010,12(6):1721-1730.

[15]QU Y,XIAO Z Q,ZHOU G Q,et al.Mapping the distribution of Crofton weed(Eupatorium adenophorum spreng)in southwest of China using time series remote sensing data[C]∥2011 IEEE international geoscience and remote sensing symposium.Vancouver,BC,Canada:IEEE,2011:660-663.

[16]詹孝慈.黔西南州紫茎泽兰入侵现状与对策研究[J].北京农业,2011(12):19-20.

[17]CHEN J,QUAN W T,LU K.Remote sensing of Eupatorium adenophorum spreng based on HJ-A satellite data[J].Journal of the Indian society of remote sensing,2012,40(1):29-36.

[18]卢志军.中国西南地区植物群落的可入侵性与紫茎泽兰的入侵[D].北京:中国科学院植物研究所,2005.

[19]贾桂康,薛跃规.紫茎泽兰和飞机草在广西的入侵生境植物多样性分析[J].生态环境学报,2011,20(5):819-823.

[20]土艳丽,刘林山,刘忠清,等.恶性入侵植物紫茎泽兰在西藏的入侵现状及应对建议[J].西藏科技,2018(4):71-75.

[21]ERASMUS D J.A review of mechanical and chemical control of chromolaena odorata in South Africa[C]∥MUNIAPPAN R.Proceedings of the 1st international workshop on biological control of Chromolaena odorata.Mangilao,Guam:Agricultural Experiment Station,University of Guam,1988:34-40.

[22]陶永红,李正跃,何月秋.昆明地區紫茎泽兰叶斑病的发生规律[J].中国生物防治,2007,23(S1):37-41.

[23]WILSON C G,WIDAYANTO E B,ZACHARIADES C,et al.The biological control programme against Chromolaena odorata in eastern Indonesia[C]∥ZACHARIADES C,MUNIAPPAN R,STRATHIE L W,et al.Proceedings of the 4th international workshop on biological control and management of Chromolaena odorata.Pretoria:ARC-PPRI,2002:53-57.

[24]朱宏伟,孟玲,李保平.黑麦草与入侵杂草紫茎泽兰苗期的相对竞争力[J].应用与环境生物学报,2007,13(1):29-32.

[25]唐赛春,吕仕洪,潘玉梅,等.广西喀斯特地区割草结合植树方法对飞机草的控制效果[J].应用生态学报,2011,22(7):1944-1948.

[26]李兵,周金玉,马武芬.紫茎泽兰在云南等地的开发利用前景[J].现代农业科技,2008(17):94-95.

[27]李丽,张无敌,尹芳.紫茎泽兰的各种利用研究[J].农业与技术,2007,27(4):51-54.

[28]陈俊.紫茎泽兰可制成清洁炭[N].科学快报,2007-12-12(2).

[29]邓晓华.紫茎泽兰在凉山州造成严重危害[N].四川工人日报,2007-01-22(3).

[30]杨正东.紫茎泽兰刨花板生产技术的开发与研究[J].林业机械与木工设备,2002,30(4):10-12.

[31]张玉娟.紫茎泽兰中染色成分的提取研究[J].科技与生活,2012(12):212-213.

[32]丁靖垲,余珍,王鹏,等.紫茎泽兰精油的香气成分及应用研究[J].云南植物研究,1991,13(4):441-444.

[33]李云寿,邹华英,佴注,等.紫茎泽兰精油各馏份对4种仓库害虫的杀虫活性[J].西南农业大学学报,2000,22(4):331-332.

[34]徐锐,吴迪,杨松,等.紫茎泽兰发酵液对甘蓝蚜的防治效果及对天敌的影响[J].安徽农学通报,2007,13(16):71-73.

[35]冯玉元.紫茎泽兰生产白僵菌研究[J].中国森林病虫,2006,25(2):4-6.

[36]邹学润.紫茎泽兰开发利用大有可为[N].云南科技报,2008-10-30.

[37]桂丽梅,苏梅,丁艳芬,等.紫茎泽兰的特征特性与综合开发利用研究进展[J].现代农业科技,2012(19):108-110,112.

[38]李永明,李正跃,叶敏.紫茎泽兰不同部位的化学成分及其生物活性[J].云南农业大学学报,2008,23(1):42-46,72.

[39]庄启明,侯婧,周东新,等.紫茎泽兰化学成分化感作用及生物活性[J].北京师范大学学报(自然科学版),2008,44(6):610-613.

[40]胡觉,张无敌.紫茎泽兰的毒理研究[J].农业与技术,2006,26(3):48-53.

[41]梁国兴,赵媛,王彩芳.入侵物种飞机草(Eupatorium odoratum)化学成分及生物活性研究进展[J].北京师范大学学报(自然科学版),2011,47(6):611-617.

[42]许云龙,单欣宙,王宗玉,等.紫茎泽兰的化学成分初报[J].云南植物研究,1988,10(2):238-240.

[43]张梅,刘伟丽,高峡,等.紫茎泽兰的化学成分研究[J].热带亚热带植物学报,2015,23(6):697-702.

[44]闫乾胜,杨婕,李华民,等.入侵物种紫茎泽兰化学成分及生物活性研究进展[J].北京师范大学学报(自然科学版),2006,42(1):70-73.

[45]宋晓静.紫茎泽兰中绿原酸提取纯化工艺研究及薇甘菊的化学成分分析[D].杨凌:西北农林科技大学,2010.

[46]郭章碧.两种菊科植物的生物活性研究[D].长沙:湖南农业大学,2010.

[47]侯太平.草地有毒植物紫茎泽兰灭蚜活性物质及制剂研究[D].兰州:甘肃农业大学,2000.

[48]程丽坤,任琴,刘小侠,等.棉蚜和七星瓢虫对紫茎泽兰挥发物的行为反应及挥发物化学成分初步分析[J].昆虫学报,2007,50(11):1194-1199.

[49]谭仁祥.植物成分功能[M].北京:科学出版社,2003.

[50]刘松鑫.紫茎泽兰挥发油的抗菌活性研究[J].医学美学美容,2014(10):153,154.

[51]韦会平,赵牧,李勇,等.大孔树脂柱层析法提取分离紫茎泽兰中β-榄香烯[J].安徽农业科学,2012,40(22):11245-11247,11292.

[52]王一丁.紫茎泽兰灭蚜活性物质的分离纯化、结构鉴定和灭蚜机理研究[D].成都:四川大学,2002.

[53]任慧,张梅,周忠玉,等.紫茎泽兰中的酚酸衍生物和甾类化学成分[J].热带亚热带植物学报,2014,22(4):413-418.

[54]杨婕,曹坳程,周东星,等.紫茎泽兰脂溶性化学成分的研究[J].中草药,2006,37(1):30-31.

[55]李余钊,章仁,郝吉,等.紫茎泽兰的化学成分研究[J].中药材,2019,42(9):2058-2061.