瞄准高考 掌控学情 渗透科学思维

——通过优化实验提升复习策略的新尝试

新疆

生物学科教育着眼于培养学生的科学思维,以适应未来社会发展和个人生活的需要。研究表明,生物学实验的开展对学生科学思维的提高有明显的作用,但是在高一高二阶段,由于学生在实验过程中受到实验技能等条件的制约,一般只能按照教材中给定的步骤开展实验,学生缺少深度思考和发散思维的形成过程,科学思维无法得到有效提升。进入高三复习阶段,教师需要借助高考试题,充分挖掘教材中的实验,形成有效的实验复习教学策略,帮助学生提升科学思维。这样既避免了“炒冷饭”的无效,又能开拓思路,提升复习效果。

本文结合高考考查方向及高三学生学习特点,谈谈笔者利用优化实验复习过程,渗透科学思维的一些尝试。

一、了解科学思维,把握具体考查形式

(一)从《课程标准》看生物科学思维要素

掌握科学思维的方法是培养学生思维能力的前提。根据《普通高中生物学课程标准(2017 年版2010 年修订)》(以下简称《课程标准》)和吴成军教授在《基于生物学核心素养的高考命题研究》一文中对科学思维的定义,将科学思维的方法分为归纳与概括、演绎与推理、模型与建模、批判性思维和创造性思维五个水平要素。

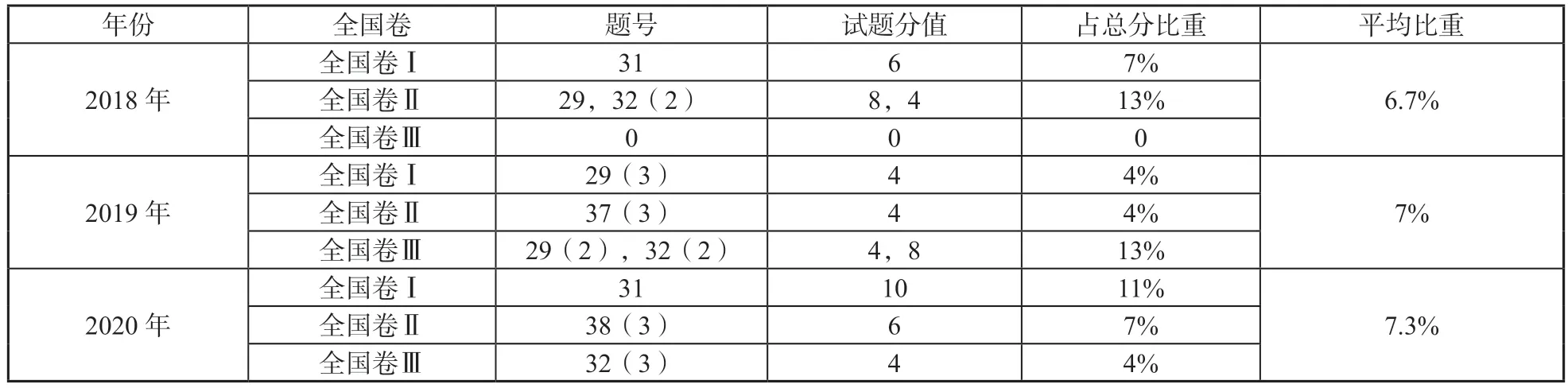

(二)从近三年高考题目看科学思维考查形式

科学思维在近年来成为生物学教学领域研究的热点,其重要的落脚点之一就是通过考试来进行验证。分析近三年高考试题,笔者发现其对科学思维和科学探究能力考查的意向非常明确,并多以探究型试题进行考查,同时题目也呈现出更加多元化的特点。笔者对近三年来全国卷探究型试题及所占分值进行分析,如表1 所示。

表1 全国卷探究型试题所占比重

二、基于学情特点,寻找渗透结合契机

(一)高三学生的学科知识特点

学生的认知发展是层层递进的。经过高一和高二的学习以后,高三学生已经全面了解了生物核心知识点,同时对科学探究的过程有了一定的了解;通过一系列课堂实验探究和课下各种真实问题情境的考查,学生对生物学知识的理解和解决问题的能力都有了一定基础,亟待具有挑战性和开放性的新问题来进一步开发他们的思维。因此,对于高三阶段来说,比较容易通过实验复习教学的创新使学生解决问题的能力和科学思维得到进一步提升。

(二)高三学生的科学思维特点

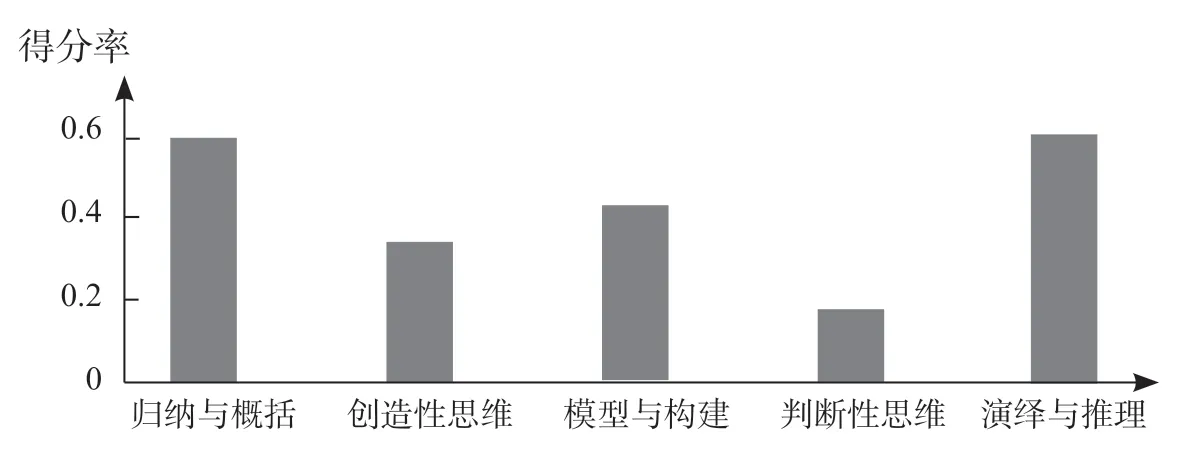

高三学生的科学思维较高一学生和高二学生有了一定程度的发展。为了进一步了解高三学生的科学思维水平发展情况,笔者设计了科学思维测试卷对任教的三个高三班级的学生进行测试。测试卷中的不同题目分别对应归纳与概括,演绎与推理,模型与建模,批判性思维和创造性思维五个水平,不同科学思维水平对应分值相同。测试结果如图1 所示。

图1 不同科学思维水平得分率

通过对测试结果分析可知学生的科学思维水平发展很不均衡,批判性思维和创造性思维的发展较差,归纳与概括及演绎与推理的发展较好。

由此可见,学生的思维发展情况符合理论预设。根据布鲁姆的教育目标分类法,学生的思维分为高阶思维和低阶思维。从测试结果来看,学生的低阶思维发展较好,比如归纳与概括得分率较高,因为学生一般都会利用简单的科学思维,比如归纳与概括对学习内容进行整理;高阶思维的得分率比较低,因为高阶思维,比如创造性思维与批判性思维在课堂上很少进行训练。

(三)启发

学生在复习课的过程中容易按照原有的惯性思维解决问题,遇到的问题情境发生变化时容易受到阻碍,从而无法发展创新性思维。因此想要学生有所发展,就需要突破原有知识和思维框架。

在教学实践过程中,教师应将高阶思维的培养作为复习课教学的重点目标之一,结合理论知识、创设应用情境,从而提高学生的科学思维。

(3)采用amtech的芯片作为唤醒芯片,在mcu唤醒以后就让amtech芯片关闭,用其他的传输芯片进行数据的无线传输(此种状态是针对amtech芯片无法完成数据传输的情况下)[3]。

三、优化教材实验,提升复习效率

(一)改进实验题目,激发学生创新动力

根据建构主义的学习理论,应当把学习者原有的知识经验作为一个新的起点,引导他们从原来已有的经验中产生新的知识经验。胡卫平教授出版的《科学思维培育学》认为改进生物实验能激发学生学习兴趣,是活跃和提高科学思维的一个策略。高三学生的知识已经积累到了一定程度,对教材内容有一定的掌握。因此,如果复习课教学内容没有改变,将无法吸引学生的注意力。

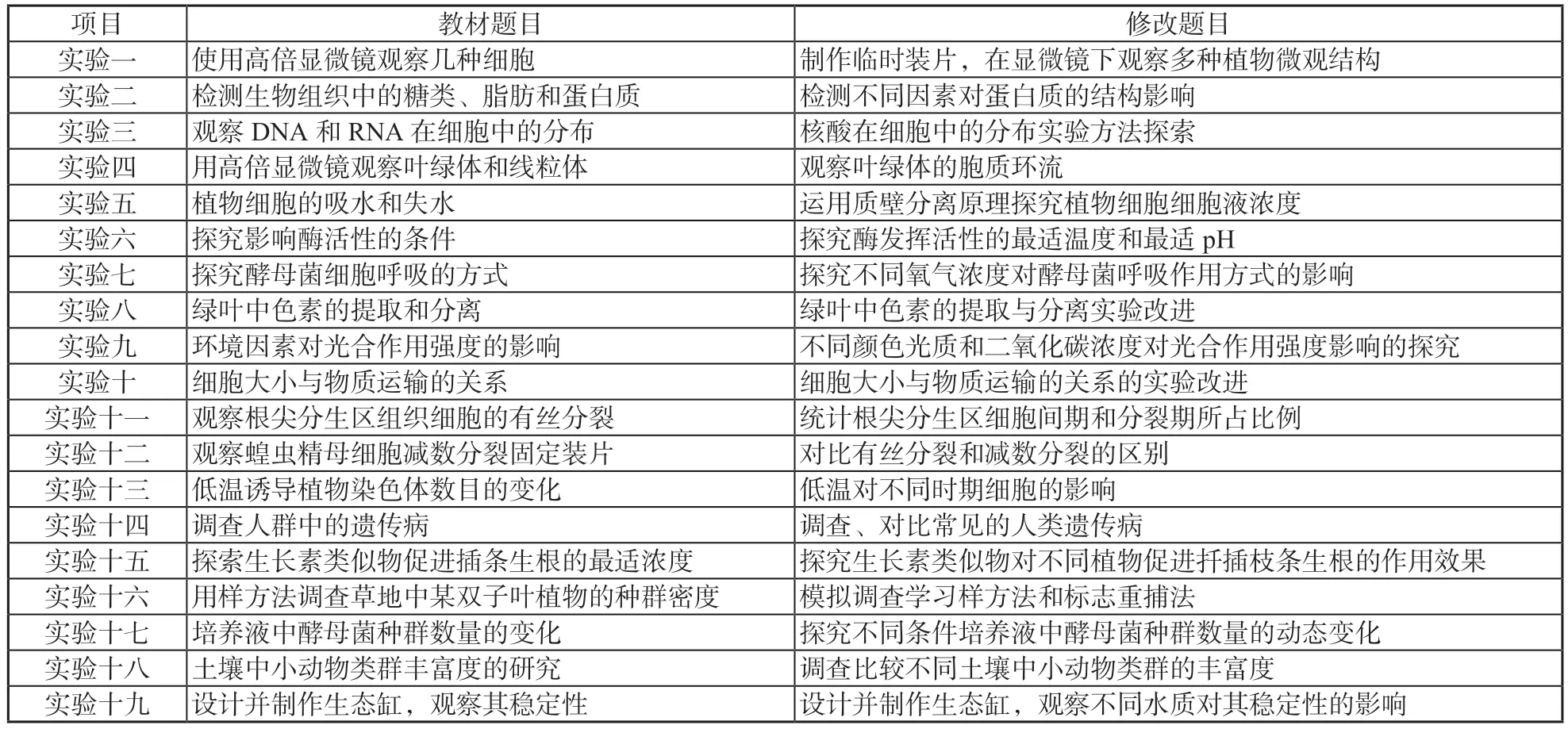

基于此,笔者以原有实验为基础,对实验的内容、材料或方法进行创新或改进,针对教材中的19 个实验题目进行了修改(如表3),让学生对改进的实验进行探究,重新生成一堂实验课,既达到了复习相关知识点的目的,又让学生感觉耳目一新。

表2 教材实验题目修改汇总

在改进后的实验复习课教学中,学生不再能够用思维惯性来进行接受性学习,因而便会倾向用发散性思维来解决问题,从而能够更好地培养学生的创新性。除此之外,在不同类型的实验课中,学生的不同科学思维水平都能得以训练,均衡发展。

(二)设计问题情境,渗透科学思维元素

实验复习教学过程中的重点是对科学思维的渗透,教师在教学过程中可以通过设计合适的问题情境,培养学生不同科学思维水平的发展。例如在“运用质壁分离原理探究植物细胞液的浓度”复习教学中,尝试用不同方式进行科学思维水平的落实。

(1)联系核心概念,进行有效渗透

教学过程由原始实验植物细胞的失水和吸水复习导入,既对核心概念进行复习又唤醒学生对实验流程的记忆。在学生复习的同时提出新的探究实验,让学生对原有的知识点进行拓展应用。教学过程如图2 流程图所示,在复习原有知识点过程中注重对学生归纳与总结思维的培养;在设计“通过质壁分离原理探究细胞液浓度”这一新实验时,注重对学生演绎与推理和创新性思维的培养;在处理实验数据时,注重对学生模型与构建思维的培养;最后在实验结束时对整个过程进行反思,培养学生批判性思维。

图2 实验复习教学概念图

知识体系的完整构建有助于学生思维能力的提升。学生在复习以后,对核心概念有了更加清晰的认识,尤其是对质壁分离这一概念掌握得更加深刻。通过对所学知识的拓展应用,学生的创新性思维和发散性思维得到培养,科学思维逐步形成。

(2)借助高考真题,检测思维能力

在实验教学内容结束以后,通过合适的高考真题帮助学生进行实战演练,巩固所学知识。

【高考链接】(2019 年,全国卷Ⅱ,第3 题) 某种H+-ATPase 是一种位于膜上的载体蛋白,具有ATP 水解酶活性,能够利用水解ATP 释放的能量逆浓度梯度跨膜转运H+。①将某植物气孔的保卫细胞悬浮在一定pH 的溶液中(假设细胞内的pH 高于细胞外),置于暗中一段时间后,溶液的pH 不变。②再将含有保卫细胞的该溶液分成两组,一组照射蓝光后溶液的pH 明显降低;另一组先在溶液中加入H+-ATPase 的抑制剂(抑制ATP 水解),再用蓝光照射,溶液的pH 不变。根据上述实验结果,下列推测不合理的是 ( )

A.H+-ATPase 位于保卫细胞质膜上,蓝光能够引起细胞内的H+转运到细胞外

B.蓝光通过保卫细胞质膜上的H+-ATPase 发挥作用导致H+逆浓度梯度跨膜运输

C.H+-ATPase 逆浓度梯度跨膜转运H+所需的能量可由蓝光直接提供

D.溶液中的H+不能通过自由扩散的方式透过细胞质膜进入保卫细胞

【答案】C

【分析】本题求解过程中体现了以下科学思维要素:

演绎与推理:根据题干信息分析,H+-ATPase 是一种位于某植物细胞膜上的载体蛋白,运输H+过程中逆浓度运输且消耗能量,因此为主动运输;同时照射蓝光后溶液pH 下降,即H+含量增加,说明蓝光能够引起H+转运到细胞外。

归纳与概括:通过对①进行归纳总结原先细胞内pH 高于细胞外,即细胞内H+浓度低于细胞外,因此该H+为逆浓度梯度转运;通过对②中的两个实验进行对比归纳得出:蓝光引起细胞内H+转运到细胞外需要通过H+-ATPase。

批判性思维:通过前面的分析可知H+可以通过主动运输的方式进入细胞,若要判断其是否存在其他运输方式由①中的实验可知,最初细胞内pH 高于细胞外,即细胞内H+浓度低于细胞外,但暗处理后溶液浓度没有发生变化,说明溶液中的H+不能通过自由扩散的方式透过细胞质膜进入保卫细胞。

在复习中,高考试题的引入能够更好地激发学生一试身手的欲望。学生依托已经具有的知识和科学思维,尝试解决相似的问题,养成对其灵活应用,举一反三的思维习惯和能力。

科学思维的培养是一个循序渐进的过程,在高三复习过程中,教师要结合学生思维特点,针对高考变化轨迹,不断改进探究性实验教学的内容和方法,将知识传授与增加学生的感性体验相结合,使学生的科学思维得到提高。