后现代“做剧法”及陆帕的舞台写作

——《酗酒者莫非》导演艺术解析

宁春艳

后现代“做剧法”舞台写作导演理论

戏剧导演作为一门独立的职业在1887年由法国自由剧团的导演安托万确立,戏剧导演艺术从此登上历史舞台, 德国作曲家瓦格纳的整体艺术歌剧理论和法国诗人阿尔托的残酷戏剧理论都深深影响了20世纪西方戏剧导演艺术的发展。上世纪50年代以来,当代欧美戏剧演出逐渐从“一剧之本”的剧作家中心制转向了导演创作中心制。最初的导演中心制还是导演针对剧作家已完成剧本的“二度创作”,即导演带领演员和舞美团队将他对剧本的解读呈现到舞台上。这样的创作要求导演像仆人尊重主人、翻译尊重原文一样“忠实于剧作”,所谓“剧本,剧本,(一剧)依据之本”。20世纪下半叶以来,西方戏剧导演已不再满足于这一创作状态。一方面,他们在不改变剧作文本的基础上,挖掘衍生更多的戏剧涵义并将其立于舞台。比如对经典戏剧的重新解读,很多导演在不改变剧本一句台词的情况下,赋予它当代舞台呈现的新意。另一方面,越来越多的导演开始根据舞台演出需要对剧作家的剧本进行删减、增补或改编。更有甚者,不少演出干脆不用剧本,或对传统的文本进行解构,就像德国学者雷曼在《后戏剧剧场》提到的剧作家穆勒对其后戏剧文本的描述:“记忆在一种死去了的戏剧结构中的爆炸”,即对传统“或否定、或宣战、或解放,也可能只是某种偏离,或游戏性地试探一下这个范畴之外的可能性”。(1)(德)汉斯-蒂斯·雷曼著:《后戏剧剧场》,李亦男译,北京:北京大学出版社,2016年,第62-63页。就是说,从20世纪下半叶开始,西方传统的剧作中心制的戏剧演出不断受到冲击,“一种叫作‘导演剧场’(das Regietheater 或 das Theater der Regisseure)的艺术形式出现了。某种程度上,剧场艺术的独立与导演地位的提升是一种不可逆转的发展趋势”。(2)(德)雷曼著:《后戏剧剧场》,第136页。

雷曼书中所指的导演剧场属于广义的戏剧艺术,无论是近来学界热议的雷曼对后戏剧(我们更愿称之为后现代戏剧)的界定,还是对该书名中文译法的探讨,国内外学者议论的焦点大都离不开戏剧文本这一概念。我们不妨先对相关术语进行一番词义探源。西语里有一个戏剧专有名词“Dramaturgie”,源自古希腊语,该词拼法在德、法语相同,英语(Dramaturgy)和意大利语(Dramaturgia)只有词尾拼法不同。其最初的词义,按照法国《戏剧百科全书》的词条是“‘戏剧文本的组织构成艺术’,亚里士多德的《诗学》是西方戏剧的第一部剧作法论著,主要涉及文本的写作和架构”。(3)Michel Corvin. Dictionnaire EncyclopéDique Du Théatre, Paris: Bordas, 1991, p.265.而这个词义概念在现当代的欧美戏剧研究和实践中,都发生了很大的延伸,从原来的文学美学法则层面(剧作者的书房写作)扩展引申至了“舞台呈现”(剧场搬演的实践过程)。最初对该词进行改革延伸的是德国剧作家莱辛,体现在他发表于1767-1768年的《汉堡剧评》(HamburgischeDramaturgie)书名中;而将“戏剧文本”用力推向“舞台呈现”含义的功臣实则是布莱希特。布氏叙事性戏剧的陌生化效果和间离表演从根本上打破了西方传统戏剧的第四堵墙幻觉,因此成为后现代戏剧的里程碑。他的革新将剧场演出从戏剧文本中解放出来,1954-1955年布莱希特率柏林剧团两次巡演巴黎,在法国掀起了布莱希特戏剧浪潮,追随者是法国著名剧作家、导演和演员普朗雄。普朗雄首次在1960年针对布莱希特的戏剧演出精神,又提出了“舞台写作”(Ecriture scénique /scenic writing)理论:“一场演出既是剧本的写作又是舞台的写作,而这种舞台写作的重要性是与剧本写作同等的,且最终说来它是舞台上的一种动作,对某种颜色、布景、服装选择要承担起全面责任来。”(4)宫宝荣:《法国戏剧百年》, 北京: 三联书店,2001年,第252页。自此,舞台写作的戏剧导演理论开始举着扩展戏剧文本的大旗,在欧美逐渐深入到了戏剧艺术的创作中。自20世纪70年代以来,以英国的布鲁克、法国的维泰兹和姆努什金、美国的威尔逊、意大利的斯特雷勒、瑞士的蓬迪、德国的斯泰因、波兰的康铎等为代表的导演都在实践中建树了他们作为导演大师的舞台写作辉煌。

可以说,西方当代戏剧剧场演出史实际上就是一部导演的舞台写作史,舞台写作这一理论早已成为欧美当代戏剧导演艺术的一个思潮。该理论的核心,就是将戏剧文本的剧场搬演实践提升为导演有意识的舞台写作,即淡化以往导演的二度创作,将剧作者的一度创作权以舞台写作的名义堂堂正正地揽在导演手中。最先提出这个导演理论的普朗雄是法国剧作家和导演通才,是他将舞台写作提升到了Dramaturgie,即“做剧法”的高度,从理论上加快了后现代戏剧导演艺术在欧美各国的推广兴盛。为区别于过去的“编剧法”和当下流行的“戏剧构作”,我们将Dramaturgie译成“做剧法”,与宫宝荣教授的翻译(剧作法)大同小异(5)宫宝荣:《与其跟风“剧场”,不如坚守“戏剧”》,《戏剧艺术》,2020年第5期。。特意用“做”字是因该词的西语词根Drama源自古希腊,指“做”的意思(6)(德)托尔斯滕·约斯特著,陈琳译:《论“Drama”概念的界限和潜能》,《戏剧艺术》,2020年第5期。;另外,我们想区别于既定术语“剧作”。因这一惯用表述隐含已完成的戏剧作品之意,而“做剧”在此强调的是一种新兴的、在排练场“现在进行时”的做戏排演手法。

毋庸置疑,后现代戏剧的导演创作与以往发生了天翻地覆的变化,传统的戏剧排演要求导演、演员和其他人员都以剧作文本为核心旨意,而后现代“做剧法”的中心是导演意图,导演的最高任务就是带领其创作团队用崭新的“做剧法”进行舞台写作。有趣的是,在英、法、德和意大利语里,戏剧导演这一专有名词的称谓拼法在大概念一致的基础上,又各涵盖不同意思;翻译成汉语分别是:戏剧统领(英Stage director)、舞台督导(法Metteur en scène)、 剧场总监(德Regisseur)和演出首领(意Directtore)。或许,正是这些不同的细节指谓倾斜组成了后现代“做剧法”的各个侧面,舞台写作实际上就是在剧场演出之前,戏剧导演统领演出各主创的创作过程。这些主创指演员、舞美灯光、影像多媒体、音乐音响、服装化妆道具甚至宣传推广等各个环节的演职人员,而现代汉语里戏剧导演一词正是指在排练场和剧场指导演员、协调统领整个排演过程的核心人物。相对欧美以往戏剧导演在剧作家文本基础上的二度创作,后现代“做剧法”的舞台写作大大提升了导演的原创力度,这样的例子不胜枚举。大家熟悉的英国导演布鲁克,曾约稿其御用剧作家卡耶尔将印度史诗《摩诃婆罗多》改编搬上舞台,在法国阿维尼翁艺术节(1985)的露天演出从落日持续到凌晨,成就了震惊世纪的舞台写作作品。布鲁克率先践行了后现代戏剧祖师爷阿尔托的残酷戏剧理论,娴熟地把控“舞台上使用的一切表达手段,例如音乐、舞蹈、造型、哑剧、摹拟、动作、声调、建筑、灯光及布景”(7)(法)安托南·阿尔托:《残酷戏剧——戏剧及其重影》,桂裕芳译,北京:中国戏剧出版社,1993年,第34页。,将戏剧演出变成了一场宗教仪式。很显然,后现代“做剧法”舞台写作的手法通常是导演带领演员的集体创作,如法国太阳剧社的姆努什金导演,其舞台原创作品《坝上的鼓声》(1998)和《印度房间》(2016)的导演舞台写作的力度都远远大于她的常年御用编剧西克苏(Cixous)。剧作者的写作是伴随着导演指导演员的即兴排练过程的,换句话说,西克苏在这两个戏的创作中,充当的是“随军记者”的身份。另外,就是导演在文学作品基础上的创作,例如对经典名著(已故作家)的小说改编而产生的舞台写作。这样的创作往往强调“做剧法”的一度文本与舞台写作合二为一的后现代戏剧导演手法。

二、陆帕的舞台文本《酗酒者莫非》

近年来,波兰导演克里斯蒂安·陆帕(Krystian Lupa) 的舞台创作使他成为后现代“做剧法”舞台写作的弄潮儿。他前几年在欧洲导演创作的《假面·玛丽莲》(2014)、《伐木》(2015)、《英雄广场》(2016)将当代戏剧导演艺术推向了一个公认的高峰。后两部剧作均改编自奥地利当代作家托马斯·伯恩哈德的文学作品。中国观众有幸在天津大剧院连年观看了这位波兰“大导”的三部舞台作品。“事不过三”,中国人不愿第四次看陆帕在欧洲创作的舞台成品搬演到国内,而选择邀请这位波兰大师来中国原创一部作品。因为他近年的舞台作品大都是改编自文学作品的,所以中国已故当代作家史铁生的一部跟戏剧有关的中篇小说《关于一部以电影作舞台背景的戏剧之设想》由中国导演林兆华推荐,机缘巧合地成为陆帕团队来中国创作的最佳素材。陆帕在中国创作的新戏于2017年6月在天津大剧院首演后,又在哈尔滨、上海、广州、杭州、北京等地巡演。两年间所到之地的演出均引起观众的极大关注。我们在进入陆帕该戏的导演艺术解析之前,先对其演出文本进行初步了解和梳理:(8)史铁生原著,(波)克里斯蒂安·陆帕改编:《酗酒者莫非》,北京:驱动文化传媒有限公司(特别印制),2017年,第69-151页。

第一幕:

前言主题:每个人都是孤零零地在舞台上演戏,周围的人全是电影——你能看见他们,听见他们,甚至偶尔跟他们交谈,但是你不能贴近他们…… 当他们的影像消失,什么还能证明他们依然存在呢?惟有你的盼望和你的恐惧……

1、夜梦:主人翁莫非死后7天才被发现的阴影。

2、在家:莫非与耗子(银幕-舞台)掏心窝、前妻杨花儿的银幕显影。

3、在小公园:莫非给耗子讲他爱喝酒、想找杨花儿。

4、来自奥兰德(Oland)的外国女记者桑德拉(Sandra)与莫非的初次相遇:两位陌生人的孤独对接(一个来自异国他乡到此特为寻找前男友、一个因身残而想自杀常来公园躲避)。

第二幕:

5、母亲(一):莫非和她有关“出门或酗酒、为孤独而出生、因为父亲、可以不去地坛”的对话——“这是一个死胡同”。

6、柏油路上的洞:茫然若失的莫非在幻想中与杨花儿(银幕上、舞台上)对话。

7、三位卡里忒斯(女神):桑德拉(Sandra) 再来找莫非、三位都市女神(魔)奥欧娜(Aone), 布莱克(Blake), 西瑞(Cirin)的闯入,桑德拉(Sandra) 给三女魔拍照、莫非和三女孩进入银幕上的通道(屏幕投影背景上的门)顺路前行消失(银幕上)、四人来到魔窟(屏幕升起露出舞台后部的一个杂乱的仓库或古玩婚纱店)、三个女孩带着莫非跳舞直至晕厥。

8、派出所:精神恍惚的莫非身处审讯室(舞台上的屏幕落下)、老警察揭穿莫非喝酒调戏妇女的罪状、莫非诉说他爸妈演戏只有杨花儿不演戏——“酒的意义:爱就不演戏”、银幕上走投无路的莫非在众人的注视下东躲西藏 (黑白影像)。

9、昆虫腹部:莫非在家又和杨花儿同在一张床上睡觉,向她诉说怕死、从善、酗酒者是另一个人(舞台现场的即时拍摄投放到银幕上)。

第三幕:

10、奥兰德来的记者:女记者再次出现,莫非问她在手机上看的电影《广岛之恋》、她问莫非有关谎言的话题、莫非给她讲自己残疾的宿命(歌剧之夜,骑车路上的茄子)。

11、母亲(二): 袜子、妈妈的脸、外婆和舅舅失而复得的故事。

12、大的和小的:莫非沉浸在举杯喝酒的仪式中、屏幕上小男孩莫的出现、莫非回到自己的过去与莫促膝长谈(教他做事小心、耐心,只做莫不做非)。

13、幻觉:未来无人的空楼、地狱三个裸女要莫非拯救世界、用喝酒来消除隔墙上的窗格。

14、走进未来:莫非敲银幕上的一个门、开门的老太太认出已死了多年的哥哥莫非、与妹妹重遇、与20岁的莫非二相遇、银幕上的新娘新郎(莫非父母)没有爱的婚姻——“千万不要在没有爱的时间里把我生出来”。

15、回家:杨花儿回来(银幕上)要带莫非走、莫非(舞台上)站在墙下摸着屏幕幕布期待着、都市熙攘人群(银幕上)中骑车年轻人摔倒、外国女记者混入人群消失在雾霾中。

三、《酗酒者莫非》“做剧法”的舞台写作过程

在中国著名“大导”林兆华的推荐下,从北京驱动文化传媒有限公司的钱程经理向波兰戏剧“大导”陆帕发出邀请,到2017年6月24-25日《酗酒者莫非》世界首演于天津大剧院,陆帕进行了近一年的准备。他除了通过翻译反复阅读了史铁生中篇小说《关于一部以电影作舞台背景的戏剧之设想》之外,还请人将史铁生的其它几部短篇小说《我与地坛》《原罪·宿命》《合欢树》翻译成波兰语,在2017年来到中国开始与演员一起工作时,他已做了大量的笔记,看了有关史铁生的纪录片,并三次走进地坛公园追随史铁生的文学足迹。为期四个月的排练开始时,陆帕并没有将4万字的小说改编成舞台剧本,而是带领演员围绕史铁生的作品讨论,给他们讲些与自己有关的故事(比如讲他自己和母亲的故事,相对于史铁生《我与地坛》中史母的形象)。另外,陆帕还组织演员做了很多即兴练习,用演员自己对作品和人物的理解来逐渐搭建台词对话。“我不想你们只是念台词,我希望你们有所发挥,最好的准备就是提前写日记和内心独白,这样你们的脑海中就会有很多的台词和想法。不要写自己清楚知道的,写那些自己模糊的。你们的想法和我不一致也完全没有关系”。(9)史铁生原著,(波)克里斯蒂安·陆帕改编:《酗酒者莫非》,第155页。

由此看来,陆帕的该演出脚本是在“黑暗中摸索前行的”(布鲁克语),是导演中心制指导下的集体“进行时”原创(creation in situ)“做剧法”的舞台写作,最终成形的舞台文本由三幕共15场戏组成。剧本结构和场次顺序基本遵照了史铁生原著小说 《关于一部以电影作舞台背景的戏剧之设想》的故事顺序,其中穿插了《我与地坛》和《宿命》的个别内容。另外多了一个人物,外国女记者桑德拉。这是陆帕以他外来旁观者的目光对中国当代社会的普通人莫非及周边人的清醒观察:桑德拉在另一个国度经历了个人生活的失败,与这里孤独徘徊的酗酒者莫非不期而遇。女记者的智能手机不但是她与莫非谈话交流的帮手(词典)和工具(照相机、影像播放器),还标志着舞台写作的文本时间是当下的2017年,已不是史铁生文学作品的写作时间1996年。史铁生在《关于一部以电影作舞台背景的戏剧之设想》的后记中说:“我相信,这东西不大可能实际排演和拍摄……直接原因,可能是资金以及一些技术性问题”。(10)史铁生:《一个人的记忆》,上海:上海人民出版社,2011年,第347页。

中国作家没有想到其作品出版20年后, 一位波兰导演把它变成了舞台上剧场里的一个现实作品,而这个舞台写作作品被取名为《酗酒者莫非》。改编者也没有遵照作家在小说前言里“不要改动这个剧名”的提示:“为了纪念已故的酗酒者A”(11)史铁生:《一个人的记忆》,第283页。,陆帕大胆依据史铁生的提示,将剧名改定为《酗酒者莫非》。莫非这个主人翁的名字来自另一部小说《宿命》,当陆帕得知这两个汉字背后隐含的似是而非的哲理后,非常满意。看来他在舞台创作过程中已然将这部作品“据为己有”了,事实也确实如此。天津大剧院首演当日(2017年6月24)的演后谈上演了有趣的一幕,台上的专家几乎一边倒地对陆帕的作品集体失语或非议声讨不断,“专家们的论调是:一个外国人,不会读懂史铁生作品中的中国涵义……”。(12)北小京:《被救赎的孤独》,《酗酒者莫非》,北京:驱动文化传媒有限公司(特别印制),2017年,第172页。此时,台下观众席上的过士行逆流而上力排众议:“你们怎么都没明白,这戏已经不只是史铁生的了,这也是陆帕的作品!”中国著名剧作家、导演过士行犀利的言语擦亮了众人迷惑的眼睛。

这一小插曲从侧面反映了陆帕的舞台作品《酗酒者莫非》虽然是对原作文学作品的改编,但其舞台写作的“做剧法”导演创作过程和最终的舞台呈现,足以证明陆帕是位十足的“作家戏剧”导演。就像大家都已熟悉的“作家电影”的概念,可以说,陆帕是西方后现代“作家戏剧”导演的一面大旗,是波兰戏剧人的骄傲。这个队伍在欧美很壮观:有俄罗斯的瓦西里耶夫、德国的奥斯特玛雅、比利时的博姆拉(Pommerat)、法国的诺瓦里纳 (Novarina)、里博 (Ribes)和加拿大的姆阿瓦德(Mouawad)等等,他们都是践行“作家戏剧”的佼佼者。只不过这些戏剧家大多数是剧作和导演的双重身份,而陆帕则是以改编文学作品著称的“作家戏剧”导演。

陆帕的独特功力还在于他除了是自己“作家戏剧”舞台写作的编剧、导演,还是舞美和灯光设计。就像他开始带领演员工作时并没有台词脚本一样,他的舞台空间设计、演员调度等也都是在和演员的即兴练习中逐渐产生的。因此,台词脚本的搭建、舞台及影像空间的探寻、对演员的表演指导等都构成了陆帕“作家戏剧”导演的舞台写作“做剧法”的主要内容。它们相互促进、多方位共同推进,因此导演中心制的团队创作活力显得尤为重要。

四、后现代“做剧法”的完整戏剧链

当代欧美很多戏剧导演都非常重视发挥其创作团队(演员、音乐、舞美灯光、服装、影像等)的积极性,打破以往各部门“闭门造车”的模式, 在整个创作排练中进行各部门相互制约、相互磨合的通力合作,以及即时即兴式的现在进行时“做剧法”。这种全新的剧场文本的创作模式不但极大地调动了各部门主创的积极性,而且尤其对演员的表演提出了新的挑战。演员不再是简单地按照已有的剧本台词来扮演角色,而是在导演的引导下拿捏自己、走向角色、成为剧中人,同时也不再掩盖自己作为演员的现场存在。常用的一些导演手段是:演员在导演的指导下进行角色的即兴创作表演,这个过程中演员要“说”自己的话,而不是“背”已有的剧本台词。这意味着演员在即兴表演时就是即兴片段的剧作者,这些片段最终被导演取舍完善后纳入到了整部剧中。《酗酒者莫非》演出台本的署名是:原作史铁生,编剧陆帕和演员团队。正因为演员积极参与到了这种“做剧法”舞台写作中,他们在其中的表演才是鲜活生动的,相比以往戏剧表演的机械背词而言,是自然的流露,最大程度地还原了即兴原创剧目现场正在进行“造句”的生活真实。这就是一些当代欧美戏剧导演所追求的演员在台上表演时的无痕,达到表演的理想“忘词”境界,而不是机械地重复背词。这一点在法国著名导演、法兰西喜剧院前院长拉萨勒的著作《有关表演教学的话题》中有详细论述。(13)Jaques Lassalle. Conversation sur la Formation de l’Acteur, (Arles: Actes Sud-Papiers, 2004), 58-61.另外,排练期间,演员也成了各部门之间的沟通核心,即导演的意图能否在各主创的通力合作下呈现在舞台上的一个关键。当排练结束进入演出时,整个主创团队的创作结果也是通过演员的舞台表演最终传递给观众的。演员又是该“做剧法”舞台写作演出与现场受众的媒介,是导演及各部门合作的剧场文本能否成功传达给剧场观众的一个关键。因此,演员便是编、导、演这个“三角链”全新创作模式下的一个终极核心。该排练过程的现在进行时“三角链”创作关系,导致了后现代剧场里演出时观(众)演(员)关系的全面升级。可以说,编、导、演、观是后现代“做剧法”在舞台写作导演过程中的一个完整戏剧链。

陆帕是欧美戏剧界公认的节奏大师,他牢牢抓住了剧场的观演关系。在排练时以各种方式引导演员静下心来,慢慢以自己的感受和渴望进入人物的内心:“他(陆帕)说我们不管观众能不能看出来,我们赋予它意义,当你认为这个动作有意义,那就不仅是一个动作。当你这样做的时候,就不会演得很快了”,这是《酗酒者莫非》的主演王学兵的感受。陆帕“马拉松”式的演出,表明他在营造一种剧场演出时台上台下融为一体的气氛,演员完全沉浸在自己人物的内心时,不在乎观众能否看得出来,不用“使劲演”给观众,只要“做自己”就够了。而正是演员这种全身心的投入,使得观众被演员的人物气场所带动,跟着演员一起慢慢感受人物,逐渐进入人物的内心,触摸到这部戏的灵魂。就是说观众的“在场观赏性”随着演员的“生活表演”的慢节奏而逐渐被解构了,观演关系被如此隐形地操纵在导演手中。

有两个细节足以说明这点,一个是陆帕所有的戏都让演员演出时全程戴耳麦,这就打破了以往戏剧演员在舞台上的技术枷锁(声音的强控制和台词应穿透打远的顾虑)。演员没有了技巧负担,才能完全松弛地生活在舞台上,他的表演才是自然的“流露”而不是夸张的“做状”表演。另一个细节是,《酗酒者莫非》和之前的《假面·玛丽莲》《伐木》《英雄广场》一样,演出开场没有大幕,是开放性的舞台。观众从入场时就能看到台上的舞美布景和影像画面甚至已经就位的演员,而且常常在开演后的一段时间内,观众席上的场灯依然是亮着或半亮着的。莫非在台上慢条斯理地经历着他酗酒者孤独的救赎,而观众从一开始就被邀请来见证他这漫长的过程。如果说舞台是莫非的圣坛,那么观众就好似参加弥撒的信徒,整个剧场在演出过程中几乎变成了一个法场。如此一来,戏剧演出的仪式性显现了,正如阿尔托的残酷戏剧理论所设想的那样。

陆帕的戏剧理念、他对演员表演方法的研究探索在2004年法国南方出版社的《克里斯蒂安·陆帕访谈》有着详细的记载,他曾在法国巴黎国立高等戏剧学院的大师班流动工作坊详细展示了其“内心独白”表演训练法,挖掘演员的景观內视力,实现“演员的蜕变——在人体和超然之间的一种魔力媒介”。(14)Krystian Lupa. Krystian Lupa, Entretiens par J.-P. Thibaudat Avec la Collobaration de B.Picon-Vallin, E.Pawilkowaka et M. Lisowski(Arles: Actes Sud-Papiers, 2004), 33.陆帕以他独特的指导演员的方法,在排练过程中将演员用力推向了编、导、演“三角链”的核心。并围绕演员,由导演引领着舞美、灯光、服装、影像、音乐各部门进行“做剧法”的原创生产,逐渐磨合出一台文本思想深邃、演员表演自然且情绪饱满、舞美影像画面多维空间交替的舞台写作作品。演出时观众能感受到“诗情画意”的戏剧艺术境界,而导演却无痕地隐去了,但又无处不在。他是一个无形的总指挥,遥望着戏剧人物以演员的身体为媒介在舞台空间、影像画面的里里外外真实地生活游走。演员就像舞美布景、影像画面、服装灯光道具、音乐等各个舞台上的元素一样,与各部门齐心协力,激情四射地唱出了一首美妙和谐的圣歌大合唱。只不过演员是领唱队员,导演则是坐在观众席的总指挥。

五、陆帕独特的“舞台影像画面”

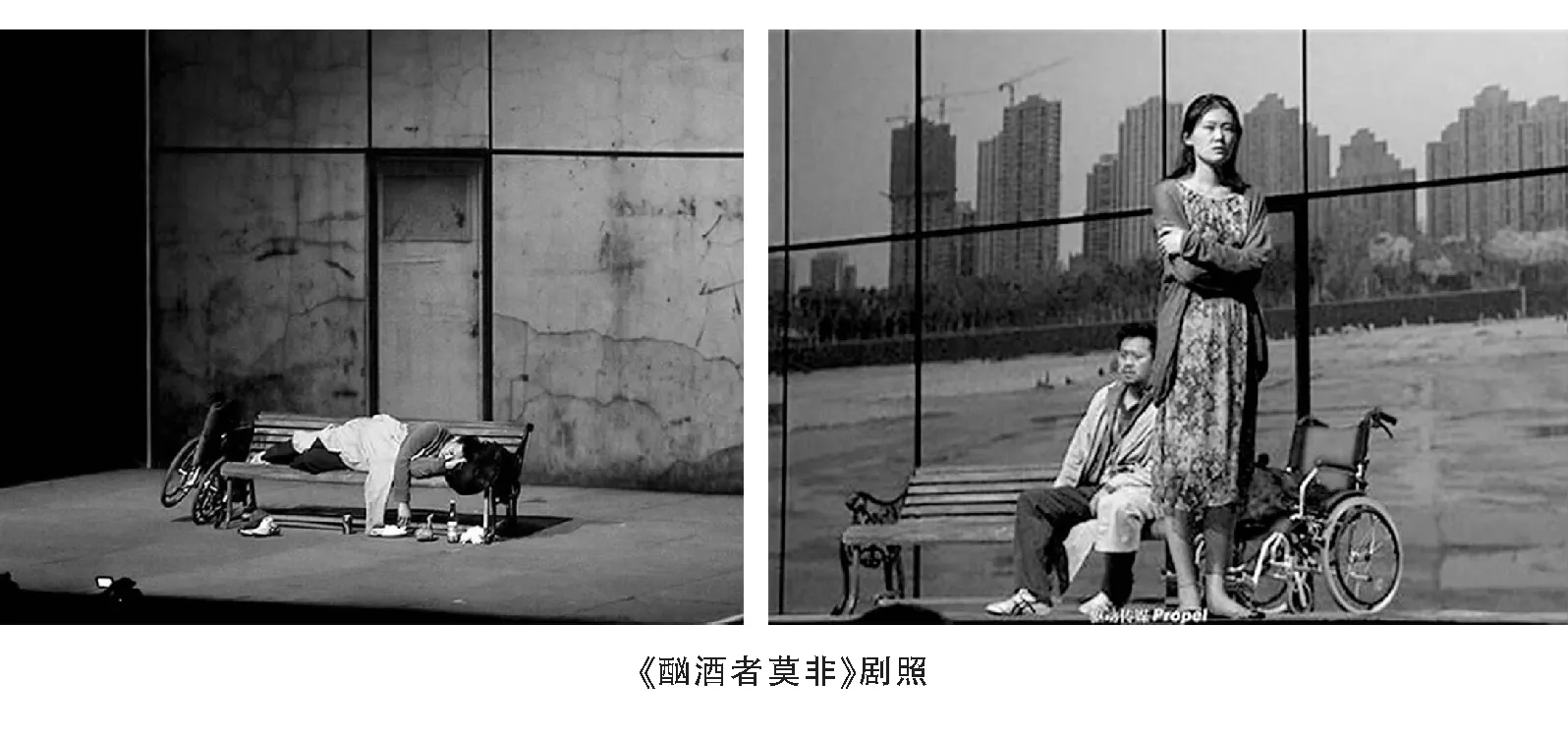

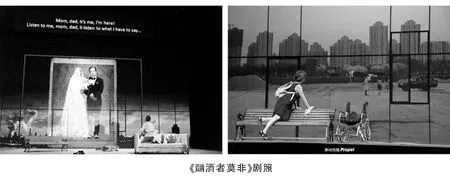

《酗酒者莫非》一开场,舞台布景的基调就非同寻常。舞台台面和一个宽14米高7米的巨幅屏幕构成了横竖的垂直两面,周边用醒目的红色框定出了这个整体,红线以内即主要的演出空间。舞台两侧台唇的角落分别是施工工地脚手架和堆放的建筑垃圾。屏幕前方的舞台上,有一个公共场所的长椅和一把暗红色的残疾轮椅。竖立的屏幕投的是摄影类静止画面或电影动态影像,它同时又是一个背景墙,用来遮挡舞台后部的空间,演员的上下场可以在这个背景屏幕的两边,也可以是通过背景屏幕板上的一个能开合的门。演出开始时,屏幕投映出的是一个房子的墙面,斑驳的墙体镶着一扇透亮的窗户和一个关闭的门。接下来投在屏幕上的是大都市里一个宽阔的尚未开工的建筑空地,远处可见高耸林立的住宅大楼。演出推进中,这个起初看似静止的画面也开始像电影镜头一样,捕捉了过往的行人、穿越工地的货车、自行车的流动……舞台空间就这样被深度延伸,屏幕已经不是一个单纯的舞美布景,而成为一个剧场的特效载体。它使舞台的扩充外延变得真实可信,尤其是当一些人物从屏幕画面上走出来(耗子、杨花儿的出场),或走向屏幕上的门,然后进入银幕的画面里(莫非走进未来妹妹的家)。即便观众清醒地知道投映在这个巨幅屏幕上的影像只是一个假象(提前录制的或现场抓拍的视频),但还是被剧中人从真实的舞台三维空间到虚假的二维平面影像的往返穿越和无缝衔接弄得嗔目结舌。这正是陆帕 “做剧法”舞台写作的独特之处,他的导演手段完全契合了史铁生《关于一部以电影作舞台背景的戏剧之设想》文学原著的精髓,即酗酒者莫非因喝酒所产生的幻觉与现实的交错更迭:

“每个人都是孤零零地在舞台上演戏”:莫非自己从开场就独自在空荡的舞台上,在长椅和轮椅上白话;

“周围的人全是电影——你能看见他们,听见他们”:就像银幕上的耗子、杨花儿、母亲、男孩莫、老太太(妹妹)等;

“甚至偶尔跟他们交谈”:莫非靠酒劲都将他们请下了银幕、在舞台的三维空间和他们对话交谈;

“但是你不能贴近他们,不能真切地触摸到他们”:全剧最后莫非走向银幕,对前来接他的杨花儿(银幕上)说:“我找到了屏幕上的门,可以走到电影里的门……”,然后,他(舞台上)摸一摸幕布:“妈的,好像还是一层布啊?”

这是莫非在全剧的最后一句台词,舞台上的莫非在等待中被银幕上巨大的人群和雾霾影像消融掉了……(剧终)

静态摄影画面(斑驳的房子墙面及门窗、空旷的广场及远处的高楼)、动态影像(事先录制的莫非夜游死胡同、广场穿行的人流,现场抓拍的莫非与杨花儿在床上)、经典影片截取(法国新浪潮电影《广岛之恋》片段)等等一系列画面和影像,构成了陆帕《酗酒者莫非》独特的“舞台影像画面”(image cinéscénique)的舞台写作导演语汇。这个专用名词属陆氏专有,是我们根据他前几个导演作品《假面·玛丽莲》《伐木》和《英雄广场》在舞台上对影像画面的娴熟应用而得来的。《酗酒者莫非》的舞台影像画面,较之前几个戏来说无疑更加丰富,技术手段更复杂,陆帕的导演把握从形式到内容几乎已经登峰造极。这是陆帕对史铁生文学原著最有魅力的舞台写作,恐怕林兆华导演正是从陆帕前几个戏中感受到了陆氏“舞台影像画面”对于史铁生《关于一部以电影作舞台背景的戏剧之设想》的至关重要,才把导演人选惟独让给了陆帕,而非自己亲自操刀。陆帕年轻时有在美术学院、电影学院的学习经历,在波兰国立戏剧学院导演专业学习之前又酷爱电影,为他日后的舞台创作留下了深深的影像印记,这也是陆氏“舞台影像画面”导演舞台写作语汇的成功基础。《酗酒者莫非》的“舞台影像画面”具有很强的摄影构图张力和电影画面的影像感染力,比如莫非在夜梦里裸背游走在死胡同的影像,完全可以在一个当代博物馆里作为视频装置艺术进行循环播放展览。然而一旦从该剧抽离出来,该视频就失去了它作为“舞台影像画面”的戏剧含义。换句话说,影像中莫非在夜梦中东躲西藏的惊恐,因为有他在舞台现实空间的表演才获得了生命力和存在价值。也就是说,二维的“舞台影像画面”与三维的舞台空间表演相辅相成,它是现实舞台空间的虚拟外延,银幕上下、舞台里外是整体“做剧法”不可分割的两个部分,这正是陆帕舞台写作导演艺术的独特风格。而他独特的马拉松式的剧场演出形式,又给其饱满的三维舞台空间增添了一个凝重的时间长轴,这样的四维时空构架可说是陆帕特有的舞台写作风格。是他经历了一到两年的作家戏剧导演前期准备,与演员、舞美灯光、影像音响等整个团队的磨合,在即兴即时创作排练合成(两到四个月) 后的最终舞台呈现。

六、结 语

陆帕的导演艺术堪称当今戏剧的一个巅峰,相对布鲁克《空的空间》的理论实践给当代戏剧造成的影响,我们有理由相信,陆氏“做剧法”舞台写作所呈现的“舞台影像画面”——“饱满的多维空间”,也会给戏剧界今后的理论与实践带来深远的启迪。陆帕和布鲁克一样,都以自己的方式将戏剧演出诗意化和仪式化,精彩地践行了阿尔托的后现代戏剧理论。不同的是,陆帕舞台写作的视觉效果几近装置艺术品,这诚然与当今的高科技有关。他虽不像布鲁克那样有自己的电影导演作品,但陆帕的剧场演出本身,比如《伐木》的舞美布景和《酗酒者莫非》的舞台影像大可作为装置艺术品在当代艺术博物馆展览。另外,陆帕的舞台写作核心也在于对演员的指导工作。他对演员的引导把控(内心独白式等),将斯坦尼的演员训练法提升到新高度。他年轻时曾师从布莱希特的助理、波兰著名导演康拉德·斯维纳尔斯基(Konard Swinarski),陆帕的演员训练法又渗透了多少布氏影响,这也是值得我们进一步研究的课题。

陆帕曾对法国媒体说过他的兴趣不在搬演现成的戏剧文本,而在于对文学作品的改编。《酗酒者莫非》确实是他改编的一部成功作品,但毕竟原作是史铁生,就像《伐木》和《英雄广场》的原作是伯恩哈德。我们试想,如果不是在改编文学名著的情况下,没有文学原著的精髓和框架,后现代“做剧法”是否可让有想法、有话要说的戏剧导演参照陆帕的舞台写作手法真正迈向戏剧的一度创作?换言之,未来戏剧导演是否可在舞台写作的官帽下拿起剧作家的笔杆子,成为名副其实的作家戏剧导演?

(图片来自网络,大多版权属于驱动传媒)