分析盐酸替罗非班氯化钠注射液与心血管介入治疗急性心肌梗死患者的治疗有效率

孟昭斌

聊城市第三人民医院心血管内科,山东聊城 252000

急性心肌梗死是临床上常见的心血管疾病之一,以中老年人群患病几率最高,疾病发生和进展快速,对患者的生命安全和身体健康构成较大威胁, 所以临床上应加强对急性心肌梗死疾病的重视, 目前以心血管介入手术作为治疗急性心肌梗死疾病的有效方式,但是心血管介入也是诱发患者血栓破裂等的因素, 术后疗效不稳定。 基于此, 该文便利选择2017 年3 月—2019 年3 月期间该院收治的74 例急性心肌梗死患者为研究对象, 探析心血管介入联合盐酸替罗非班氯化钠注射液治疗效果。 现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

该文研究对象为便利选取该院收治的74 例急性心肌梗死患者, 用数字随机分组的方法将其分成对照组和研究组,每组37 例。 对照组男 20 例,女 17 例;患者的最大年龄和最小年龄分别是74 岁、45 岁, 平均年龄(57.13±2.67)岁。 研究组男 19 例,女 18 例;患者的最大年龄和最小年龄分别是73 岁、46 岁, 平均年龄(56.69±2.83)岁。 该次研究经由相关部门的审核批准,患者及家属在知情并同意研究的基础上签署了知情同意书。 两组换一般资料对比, 差异无统计学意义 (P>0.05)。 具有可比性。

1.2 方法

应用常规治疗方法对两组研究对象实施治疗,在治疗期间,患者需卧床休息,并对患者应用镇痛和镇静的药物,给予鼻塞吸氧。 在此基础上,对照组应用单一的心血管介入疗法,术前对患者进行冠状动脉造影,根据造影结果对患者疾病情况进行评估, 制定心血管介入治疗方案, 并由专业水平较高且经验丰富的医生完成介入治疗, 手术过程中按照100 U/kg 注射量给予肝素的鞘管内动脉推注治疗。 观察组在对照组的心血管介入治疗基础上, 联合应用盐酸替罗非班氯化钠注射液治疗, 研究组患者心血管介入治疗方案应保持与对照组一致, 盐酸替罗非班氯化钠注射液 (国药准字H20143290)使用剂量:初始 10 μg/kg,管下冠状动脉推注治疗并保持3 min 内完成用药,治疗后,使用微量泵通过静脉泵入 36 h,速率保持在 0.15 μg/(kg·min)为宜。

1.3 观察指标

根据两组患者的TMPG 血流分级情况确定治疗效果,并对比不良事件的发生情况。 经患者TMPG 灌注等级分为 4 个等级:0 级、1 级、2 级和 3 级,0 级的血流分级表示患者心肌灌注无明显问题;1 级则表示患者经由造影剂缓慢灌注后微血管无法排空;2 级则是造影剂在微血管中进出延迟;3 级为造影剂可维持微血管正常进出, 将TMPG 灌注等级为3 级的患者判定为显效,1 级和2 级的患者判定为有效,0 级患者判定为无效, 对比治疗有效率。 不良事件包括严重心绞痛、穿刺位置血肿以及牙龈出血。

1.4 统计方法

采用SPSS 22.0 统计学软件处理数据, 计数资料[n(%)]表示,采用 χ2检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 临床治疗效果

研究组患者的临床治疗有效率为97.30%, 高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。 见表 1。

表1 两组患者的临床治疗有效率对比[n(%)]

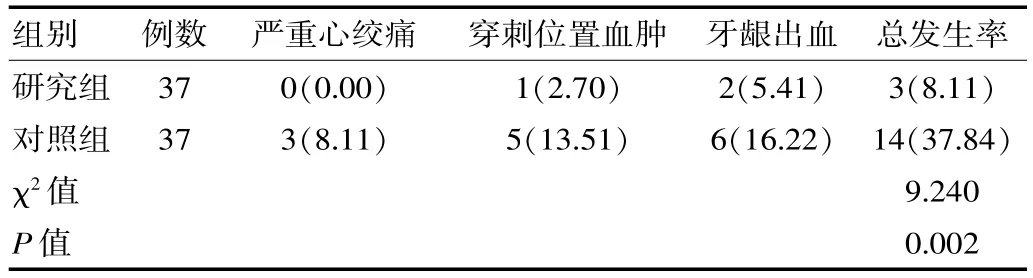

2.2 不良事件发生率

治疗后,研究组患者严重心绞痛、穿刺位置血肿以及牙龈出血等不良事件的发生率远低于对照组, 差异有统计学意义(P<0.05)。 见表 2。

表2 两组患者不良事件发生率对比[n(%)]

3 讨论

急性心肌梗死是一种心肌坏死类疾病, 主要由患者冠状动脉持续性缺氧和缺血而引起的,疾病发生时,患者可表现出胸骨后疼痛,这种疼痛症状剧烈而持久,且无法随休息和服用硝酸酯类药物缓解。 医疗领域针对急性心肌梗死疾病, 一般通过在患者冠状动脉内建立支架, 保持血液的正常流通以及消除血栓来达到治疗的效果[1]。

急性心肌梗死作为严重影响人们身体健康和生命安全的临床心脑血管疾病, 在医疗服务工作中加强对急性心肌梗死疾病的重视, 并加大力度寻找针对急性心肌梗死的有效治疗方法[2]。 伴随我国人口老龄化问题的加剧, 急性心肌梗死作为中老年群体中发病率较高的疾病,其致残率和致死率逐年上升。 为了进一步提升对急性心肌梗死患者的治疗效果, 临床上开展了针对盐酸替罗非班氯化钠注射液和心血管介入治疗效果的研究[3]。

通过对该次研究结果的分析发现, 盐酸替罗非班氯化钠注射液联合心血管介入的治疗方式, 与单纯应用心血管介入治疗方法相比, 患者的灌注血流速度提升,治疗后不良心血管事件的发生几率降低。 接受了盐酸替罗非班氯化钠注射液联合心血管介入的治疗的研究组患者, 治疗有效率高于仅接受了心血管介入治疗的对照组患者(P<0.05);且研究组患者严重心绞痛、穿刺位置血肿以及牙龈出血等不良事件的发生率是8.11%,低于对照组 37.84%(P<0.05)。

该次实验研究与临床医学界的研究结论相似,袁鹏等[1]研究结论为:应用了盐酸替罗非班氯化钠注射液联合心血管介入治疗方式的研究组患者, 与单纯应用心血管介入治疗方法的对照组相比, 研究患者的灌注血流速度提升, 治疗后不良心血管事件的发生几率降低。 研究组患者显效和有效例数为53 例,对照组仅有35 例,差异有统计学意义(χ2=11.396,P=0.001<0.05),且研究组患者严重心绞痛、 穿刺位置血肿以及牙龈出血等不良事件的发生率为3.1%(2/65), 对照组患者严重心绞痛、 穿刺位置血肿以及牙龈出血等不良事件的发生频率为16.9%(11/65),差异有统计学意义(χ2=5.876,P=0.015<0.05), 可见联合方案对于患者灌注血流情况有明显的干预效果。

在盐酸替罗非班氯化钠注射液联合心血管介入的治疗方式下,患者治疗后不良反应几率得以降低,治疗安全性能够得到有效提高[4]。 目前,我国心血管疾病患病数量已经超过3 亿, 急性心肌梗死作为心血管疾病中常见的疾病种类, 更是占据了所有心血管疾病群体的较大部分,伴随我国医疗技术水平的提高,针对急性心肌梗死疾病的介入治疗有了一定的研究进展, 针对急性心肌梗死的心血管介入治疗方法, 其效果得到显著提升, 但是这种介入治疗方式带来的安全性问题仍然不可小觑,患者在术后容易发生严重心绞痛、穿刺位置血肿以及牙龈出血等不良反应, 为了避免这类问题的发生, 将心血管介入治疗方法与其他治疗和干预措施联合起来[5]。 盐酸替罗非班氯化钠注射液对于急性心肌梗死的心血管介入治疗方法, 有明显提高治疗安全性的效果,且对患者的预后不产生反向作用,在药物成分中,替罗非班是一种非肽类血小板膜糖蛋白,属于非肽络氨酸衍生物, 这种药物的特异性较高, 半衰期较长,作用在人体当中,能够快速发挥作用,释放一种能够缩血管的物质,同时对炎症因子有明显的抑制作用。在这种药物的联合作用之下, 患者的心血管不良事件发生几率降低,治疗效果得以提升。 将盐酸替罗非班氯化钠注射液与心血管介入治疗方法联合起来, 能够相互弥补治疗缺陷,提高治疗安全性,获得良好的短期预后效果,也能降低急性心肌梗死患者的病死率[6-7]。

替罗非班有2 h 的半衰期, 当药物作用快速发挥时, 对患者体内血小板释放出炎症因子和缩血管的物质,这种药物作用效果,可与心血管介入治疗方法相结合,使两种治疗方法相互协调,达到提高治疗安全性,疗效确切的效果[8]。

综上所述, 心血管介入与盐酸替罗非班氯化钠注射液相联合的治疗方法, 对于急性心肌梗死患者有良好的临床治疗效果,降低患者不良事件的发生几率,值得临床上的进一步推广应用。