一种新型10kV线路断路器线圈铁壳结构

杨秧 陈超

摘 要:本文介绍一种新型断路器线圈铁壳结构。这种新型10kV线路断路器线圈采用轨道嵌入式的安装方式,具有插拔方便、安装时间短、线圈位置固定更加稳固的优点,这种安装方式能够在导轨的帮助下将线圈送进机构,相比之前采用螺丝固定的方法更加简单、便捷,同时这种安装方式相比之前的螺丝固定方式能够使线圈位置固定更加稳定,同时能够很大程度上缩短更换线圈的时间,减少供电单位的负荷损失,提高供电质量,并能够很大程度地减小检修人员的工作负担,降低了检修人员的劳动强度,提高检修的标准化和检修质量。

关键词:断路器;线圈;铁壳结构;供电质量

县级供电企业所辖变电站中,用户出线电压等级10kV的居绝大多数,经常会遇到10kV线路因断路器线圈烧毁需要更换的情况,这种情况需要对线路停电,按照目前的线圈更换方式,完成一次线圈更换至少需要线路停电3~5个小时,从而造成很大的电量损失,同时对客户的生产生活也造成了极大的不方便。本文介绍的这种新型的10kV线路断路器线圈,这种线圈安装方式简单、迅速、便捷,一次线圈更换少则半个小时,多则1个小时,通过减少安装时间以节省停电时间也是很客观的,进而能够减少大量的电量损失,提高了供电单位的经济效益;同时停电时间缩短了,保障了用户对持续电能的需求,提高了供电质量,为地方经济发展也提供了更好的能源支撑和保障。

1 断路器线圈铁壳结构设计图

一个好的设计理念图是评价科技发明成果是否严谨的关键,尤其是针对关乎国计民生的用电操作安全操作领域里的问题,更应该极其慎重。在当下社会倡导“节能减排”以及降低电力维修工人劳动强度的关键时刻,笔者根据自身研究领域,特制定了本科技发明的结构设计图。

1.1 整体设计图

结构说明:1、2、3处于下层,4、5、6处于上层,4、5左侧与1紧固在底板,右端上翘成斜面,便于插入线圈辅助构件,1、2间空隙与3等宽,4、5间空隙与6等高,线圈固定在6辅助构件上。线圈宜安装在6辅助构件上部,以满足空间距离调整要求。

根据整体结构方案要求,本项目拟选用2.5mm敷铝锌板作为制作材料,表面耐腐蚀,无须电镀处理,强度适中。

1.2 制作过程

(1)首先利用AutoCAD绘图软件绘制各部件的图纸如下:

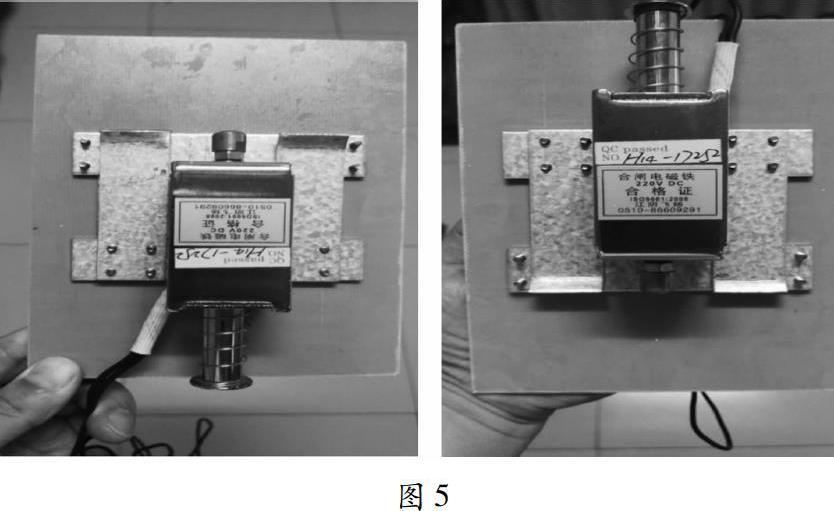

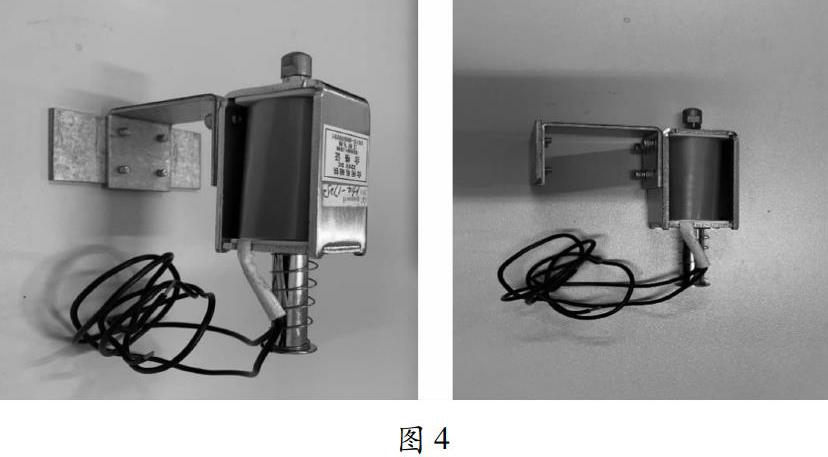

(2)将构件1、2、4、5通过螺钉组装在一起,固定在安装底板上。

(3)将构架3、6与断路器线圈组装在一起。

(4)将构架4、5的活动端抬起,将组装好的构件3塞入4、5下边的夹缝中,用力推入使构件3卡在1与2之间的空隙中。

因构件3、6的外形尺寸与其他构件之间预留的间隙配合适当,组装后可实现连接稳固,无脱出风险,通过改变构件6的形状,理论上可实现在底板不动的情况下将断路器线圈移至任何一个想要达到的位置,解决了空间狭小更换线圈不方便的难题。

这样,由原来通过铆钉安装到构架上的方式改成了通过两个构架直接推进的方式,安装更加方便。由于安装跳合闸线圈的安装构架空间狭窄,用铆钉固定的方式安装起来很不方便,会耗用大量的时间,现在改用推进方式,使安装更加便捷,同时也节省了大量的安装时间。

2 结论

(1)原有安装方式需拆、装2~4颗螺丝,10kV断路器机构箱内部空间排列紧凑,零件之间间隙极小,且存在大量齿轮、弹簧等,拆装线圈既耗时又危险。通过改进线圈紧固方式,使检修人员在更换线圈时既快捷又安全。

(2)构件6的各部位尺寸可依据现场情况灵活调整,以适应不同开关的空间结构,使线圈安装到开关的位置可高可低,可上可下,可左可右。

(3)这种新型线圈改进所需材料常见、成本低廉、加工难度不高,且因思路新颖,在保证精度的前提下,机械配合也很方便实现。

应用新的检修工艺后,单次检修用时由之前的120分钟下降至30分钟,工效提高了4倍。使用新工艺后显著缩短了作业用时,很大程度上提高供电可靠性,同时极大的提升了客户的用电体验及满意度,极大降低了检修人员的劳动强度,提高了检修的标准化和检修质量。

3 影响与意义

目前的10kV配电线路断路器线圈更换一般需耗时很多,也就是说由于更换线圈该线路需停电至少3个小时以上,时间长者需要5个小时以上,加之目前10kV配电线路线圈烧毁的现象频繁,因更换线圈需要进行线路停电的情况也较多,每次停电也都在3个小時以上,实际因更换线圈线路停电而造成的电量损失也是非常可观的。这种新型的10kV线圈安装迅速、便捷,一次线圈更换少则半个小时,多则1个小时,通过减少安装时间以节省停电时间也是很客观的,进而能够减少大量的电量损失,提高了供电单位的经济效益;同时停电时间缩短了,保障了用户对持续电能的需求,提高供电局信用度,为地方经济发展也提供了更好的能源支撑和保障。该研究视角立足于解决生产现场难题,有助于持续提升现场工作效率及综合价值,大大降低检修难度,保障了工作人员人身安全,显著提高了经济及社会效益,预期推广效益显著,有很强的推广价值。

本文所涉及的研究成果还可以在市县供电公司所属农网变电站进行试验推广,前期选择一些工业用户较少、负荷较轻且无重要用户的线路进行试验,待技术、工艺成熟后进行推广。本成果推广后,能达到可观的直接和间接经济效益。首先,大幅减少了线路停电时间,给用户提供了更可靠的持续电能,为地方经济发展提供了更加可靠的能源支撑。其次,通过减少线路停电时间,挽回了可观的电量损失,对供电企业降本增效也帮助良多。通过本成果的研究、改进及推广,对于加强校企联合、推进教师走进电力生产第一线,提高校企人员科研攻关能力,也是一次有益的尝试。

参考文献:

[1]徐海威.浅谈自动化设备中有关机械结构设计的几点体会[J].中国设备工程,2020,10.

[2]刘碧云.数控机床机械结构设计和制造技术新动态的研究[J].南方电机,2019,5.

[3]汪国庆.分布机械设计制造及自动化技术中节能理念的渗透[J].科技风,2019,3.

作者简介:杨秧(1984— ),女,硕士,讲师,研究方向:电力系统运行与分析、电力调度;陈超(1976— ),男,本科,工程师,研究方向:变电检修。