嵌入性视角下老年人养老服务消费影响因素研究

王晓波 耿永志

扩大养老服务消费已经成为现阶段我国养老服务体系发展中的关键任务。当前我国社会养老服务体系大致按照“9073”格局构建,即90%老年人居家养老,7%在社区养老,3%在机构养老。“十三五”期间,各地养老机构床位数已普遍达到或超过老年人口总数的3%;在部分经济发达地区,社区居家养老服务已实现核心城区全覆盖。然而在实践中,已建成的养老服务资源却远未得到充分利用,不仅养老机构床位空置率多在50%以上(1)杨团:《中国长期照护的政策选择》,《中国社会科学》2016年第11期。,而且社区居家养老服务也面临利用率偏低的问题(2)姜向群、郑研辉:《社区养老服务的供需失衡问题及对策研究——以北京市为例》,《社会建设》2015年第4期。。国务院办公厅2019年4月印发的《关于推进养老服务发展的意见》(国办发〔2019〕5号,下文简称《意见》)指出我国“养老服务市场活力尚未充分激发”,提出未来要大力推动“养老服务消费潜力充分释放”“扩大养老服务消费”。为落实国办《意见》,同年9月民政部又出台《关于进一步扩大养老服务供给促进养老服务消费的实施意见》(民发〔2019〕88号)。

扩大养老服务消费的核心问题在于如何将老年群体潜在的服务需求转化为现实的服务利用行为。从宏观层面来看,多项针对全国老年群体的抽样调查均显示我国失能、半失能老人在全部老年人口中占比超过10%(3)张文娟、魏蒙:《中国老年人的失能水平到底有多高?——多个数据来源的比较》,《人口研究》2015年第5期。,因此按照“9073”格局构建养老服务供给体系是能够与我国老年群体的潜在需求相匹配的。但在微观层面上,消费者行为理论认为收入水平、个人偏好和替代品是制约潜在需求转化为消费的主要因素。对养老服务而言,家庭照料资源是显而易见的替代品,后者不仅具有“价格优势”,而且与“承欢膝下”式的传统价值相契合。若以此观之,老年人对于养老服务似乎不会产生太强烈的消费动力。

那么,老年人究竟是如何在利用养老服务和家庭照料资源之间进行选择的呢?阐明这一问题对于释放养老服务消费潜力,扩大养老服务消费至关重要。通过嵌入性视角我们将看到,尽管失能老人是养老服务的直接使用者,但养老服务消费实际上并不单纯是他们的个人决定,而往往是他们与其家庭中其他成员进行沟通、协商,乃至妥协后的结果。这就要求扩大养老服务消费的举措应当更多着眼于失能老人所在的家庭和家庭成员之间的互动。

一、文献回顾和理论视角

(一)已有研究综述

学术界对我国养老服务利用问题的关注源自于早期对服务需求的评估和预测研究。在这些研究中,学者们只是基于老年人的使用意愿或需要来测量养老服务需求,进而考察人口统计学变量、家庭结构(4)贾云竹:《北京市城市老年人对社区助老服务的需求研究》,《人口研究》2002年第2期。、居住安排、失能和患病状况等因素对服务需求的影响(5)初炜等:《老年人群养老需求及其影响因素调查分析》,《中国卫生事业管理》2007年第12期。。然而,使用意愿或需要至多只能反映潜在的服务需求,在调查中表示愿意或者需要使用养老服务的受访者未必真的会使用服务。

在近期发表的研究成果中,有学者开始直接关注老年人的服务需求(6)王琼:《城市社区居家养老服务需求及其影响因素——基于全国性的城市老年人口调查数据》,《人口研究》2016年第1期。和服务利用行为(7)杜鹏,王永梅:《中国老年人社会养老服务利用的影响因素》,《人口研究》2007年第3期。,并在一些研究中引入了安德森(Andersen)的卫生服务利用行为模型研究养老服务利用行为的影响因素(8)彭希哲等:《中国失能老人长期照护服务使用的影响因素分析——基于安德森健康行为模型的实证研究》,《人口研究》2017年第4期。。该模型建议从可利用资源(Enabling Resources)、需要(Need)和倾向性特征(Predisposing Characteristics)三个方面搜寻可能对服务利用行为构成影响的因素(9)Andersen R,“Revisiting the Behavioral Model and Access to Medical Care: Does It Matter”, Journal of Health and Social Behavior, Vol.36,NO.3,1995, pp.1-10.,从而为分析养老服务利用行为提供了可借鉴的理论框架。安德森模型提出的理论框架在内涵上具有较高的概括性,因而在具体研究中,不同学者所选取的观测指标又有所不同(10)Meinow B. and Kareholt I. ,eds.,“According to need? Predicting the amount of Municipal Home Help Allocated to Elderly Recipients in an Urban Area of Sweden”,Health and Social Care in the Community, Vol.13,NO.4,2005, pp.366-377.。

然而,安德森模型是针对医疗卫生服务利用行为提出的分析框架,而医疗卫生服务是一种服务使用者无法从非正式关系中获取的服务,这与养老服务存在明显差别。在我国传统模式下,老年照料的供给通常是以家庭为支柱,并依靠家族或社区提供支持的。因此,养老服务本质上属于家庭原有功能向社会的让渡,老年人的服务利用行为会受到原有照料模式及其社会意义的制约。但安德森模型却恰恰忽视了家庭关系和家庭成员之间社会互动的影响(11)Bass D. andNoelker L.,“The Influence of Family Caregivers on Elders’ Use of In-Home Services: An Expanded Conceptual Framework”,Journal of Health and Social Behavior, Vol.28,NO.2,1987, pp.184-196.。

针对安德森模型未能充分重视家庭关系及其社会互动的不足,部分学者也试图加以改进。田北海和王彩云在模型中加入了反映家庭人口结构和代际关系的10个指标,并认为“家庭人口数、上过大学的家庭成员越多,家庭代际数、儿子数越少,老年人的社会养老服务需求水平越高;较之丧偶或无配偶者,配偶健在的老年人的社会养老服务需求水平可能较低(12)田北海,王彩云:《城乡老年人社会养老服务需求特征及其影响因素——基于对家庭养老替代机制的分析》,《中国农村观察》2014年第4期。”;彭希哲等建立的模型中考察了家庭首要照料者为老年人提供照料的意愿,其结论显示“主要照料者照料意愿越消极,失能老人越倾向于选择社会化养老服务”。

遗憾的是,上述改进措施仍侧重于刻画家庭养老资源的多寡,其暗含的假定是如果家庭不能为老年人提供所需的照料,那么老年人就会使用社会服务,实际上没有充分揭示家庭关系及其社会互动对养老服务利用行为的影响。

(二)嵌入性理论的视角

老年人的决策不是单独自己做出的,他们的决策受到家庭环境的影响。嵌入性理论有助于理解家庭在老年人使用养老服务的决策中究竟发挥了什么作用。

“嵌入性”(Embeddedness)这一术语最初由波兰尼(Polanyi)提出,格兰诺维特(Granovetter)在对个体理性选择进行批判的基础上将其发展为经济社会学的核心概念(13)符平:《“嵌入性”:两种取向及其分歧》,《社会学研究》2009年第5期。,意在表述经济行为普遍嵌入于社会结构或社会网络之中,而社会网络中的亲属关系、信任等因素可能使经济行为的结果呈现出非理性或非利己的特征(14)Granovetter M. ,“Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness”, American Journal of Sociology, Vol.91,NO.3,1985, pp.141-164.。乌兹(Uzzi)进一步指出“在嵌入性的逻辑中,行动者并非自利地追求短期目标,而是注重于培养长期合作关系”(15)Uzzi B. ,“The Sources and Consequences of Embeddedness for the Economic Performance of Organizations: The Network Effect”, American Sociological Review, Vol.61,NO.4,1996, pp.674-698.。

对置身于家庭之中的老人而言,他们的决定不可避免地会影响到其他家庭成员,并且也会受到家庭成员的行为和观点的影响。所以从嵌入性理论的视角来分析,老年人并非单纯地根据个人需要和偏好来决定是否使用养老服务。当他们的个人需要和偏好与家庭成员不相一致时,完全基于个人理性的选择将可能引发家庭关系的紧张乃至冲突,而若要维护家庭和睦这一长期利益,就需要花费时间和精力进行沟通、协商乃至对个人需要和偏好做出让步和妥协。

二、数据来源和变量选择

(一)数据来源

研究数据来自2018年1月在辛集市开展的“辛集市老年人养老服务需求调查”。调查采用按规模比例的概率抽样方法(PPS)进行抽样,从辛集市6个社区(4个城市社区和2个农村社区)中各抽取200名65周岁以上老年人并实施入户调查,共回收有效问卷952份。问卷内容主要涉及养老服务的使用情况、人口统计学变量、家庭状况、自理能力和照料情况等信息。问卷使用了由劳顿(Lawton)和布罗迪(Brody)扩充的ADL和IADL量表(16)Lawton MP. and Brody EM. ,“Assessment of Older People: Self-maintaining and Instrumental Activities of Daily Living”,The Gerontologist, NO.3,1969, pp.179-186.对被访者的自理能力进行测量,其中,ADL量表包括如厕、进食、穿脱衣物、个人卫生护理、洗澡和室内移动6项活动,IADL量表包括做饭、普通家务、处理财务、处理药物、使用电话、上下楼梯、购物和使用交通工具8项活动。

在开展问卷调查的同时,研究人员还对确需照料但并未使用养老服务的失能老人开展了焦点小组访谈,以期进一步揭示养老服务潜在消费对象的选择逻辑。研究人员在调查样本中的1个城市社区和1个农村社区各随机抽取6名受访者,分2组实施访谈。访谈参与者均为未使用过养老服务的失能和半失能老人,其中有3位老人因行动和表达障碍,由为其提供照料的子女代替参加。访谈包含3个开放性问题:(1)在生活中如何应对因年老带来的不便和困境?(2)使用养老服务能解决什么问题或改善什么状况?(3)未使用养老服务是出于什么考虑?

在本次问卷调查访问的952位65周岁以上老年人中,有562位可以“完全独立”地完成ADL和IADL量表中列出的全部活动,并且不需要他人“留意、提示或辅助”。尽管这些老年人同样可能使用养老服务,但失能状况及在此基础上产生的照料需要不能构成他们使用服务的理由。换言之,他们使用养老服务的逻辑有别于失能老人。如果使用这些健全老人和失能老人相混合的样本对养老服务利用行为进行分析,可能导致分析结果出现较大偏误。因此,以下分析将只针对至少有一项ADL或IADL活动不能“完全独立”完成的受访者,在调查样本中共计390人。

(二)变量的定义和样本分布

1.被解释变量

在我国养老服务领域的制度设计和实务工作中,一般将社会养老服务区分为居家服务、社区服务和机构服务3种类型。其中,居家服务采取上门服务的形式,涵盖内容十分庞杂,且与家政服务、社区卫生服务、送餐送货、心理咨询等一般社会服务有所重叠;社区服务通常指老年人日间照料服务;而机构服务则可以容留老年人长期居住,所以明显区别于前两种服务类型。因此,本研究分别以社区居家养老服务和机构养老服务的利用行为作为被解释变量进行分析。同时,为避免与一般社会服务相混淆,社区居家养老服务仅限于专门针对老年群体提供的服务项目,包括日间照料、老年餐桌、应急呼叫服务、12349服务热线,以及当地社区居家养老服务中心提供的服务。

2.解释变量

本研究借鉴安德森模型的分析框架,使用“需要”“倾向性特征”和“可利用资源”三类影响因素对养老服务的利用行为构建统计模型;同时,为了补足安德森模型未能充分重视家庭关系及其社会互动的缺陷,还在模型中加入了一组变量,包括家庭成员对使用养老服务的态度、老年人是否有独立支付服务费用的能力,以及配偶或子女是否提供照料。

其中,家庭成员对使用养老服务的态度反映了养老服务消费决策过程中的家庭互动,该变量有家庭成员一致支持使用养老服务、家庭成员中有人反对和不清楚家人的态度三个取值。老年人独立支付服务费用的能力反映了老年人在养老服务消费决策中的经济地位,该变量被操作化定义为是否享受退休待遇,因为退休待遇是覆盖老年群体最为广泛的一种能够独立获取且足以支付服务费用的收入来源。配偶或子女是否提供照料反映了家庭能否提供养老服务的替代资源,该变量通过ADL/IADL量表中各题项对应的照料者进行测量,如果全部题项的照料者均不含配偶和子女,则认为配偶和子女不提供照料。

在安德森模型中,“需要”是指对老年人身体健康及其他可认知的服务需求的测度,“倾向性特征”是指一般的社会统计学和人口统计学变量以及健康信念(health belief)。本研究选取ADL失能情况、IADL失能情况和未满足的需要(unmet need)三个变量对“需要”进行测量;选取城乡、性别和个人养老意愿三个变量对“倾向性特征”进行测量。其中有三点需要说明:一是失能的判定标准,以下统计分析使用的样本都至少有一项ADL或IADL活动不能“完全独立”完成,但其失能程度仍存在差异。对ADL根据量表得分评定出“完全独立”“需要监督”“活动受限”“需少量协助”“需大量协助”“依赖”和“完全依赖”7个等级(17)Morris J. etals·,“Scaling ADLs within the MDS”,Journal of Gerontology: Medical Sciences, VOL54A,NO.11,1999, pp.546-553.,ADL失能是指从“需少量协助”到“完全依赖”的4个等级;对IADL根据量表的总得分判定,得分达到16分及以上的判定为IADL失能(18)Ward G., Jagger C. and Harper W. A ,“Review of Instrumental ADL Assessments for Use with Elderly People”,Reviews in Clinical Gerontology, VOL8,NO.1, 1998, pp.65-71.。二是由于本次调查的城市社区和农村社区中都有充足的养老服务提供商,所以城乡之间的差异主要体现为养老观念差异,而非养老服务可获得性的差异。三是安德森模型中的健康信念是指人们对健康服务的态度,由于本研究是对养老服务进行研究,所以用老年人的养老意愿取代健康信念。

3.变量取值和样本分布

考虑到用于统计分析的样本数量有限,为避免解释变量取值过多导致交叉分类中的样本量过于稀少,模型的多数解释变量被处理为二值型变量。各变量的取值和频率分布如表1所示。

表1 变量取值和样本分布表(N=390)

三、数据分析

(一)双变量交叉分析

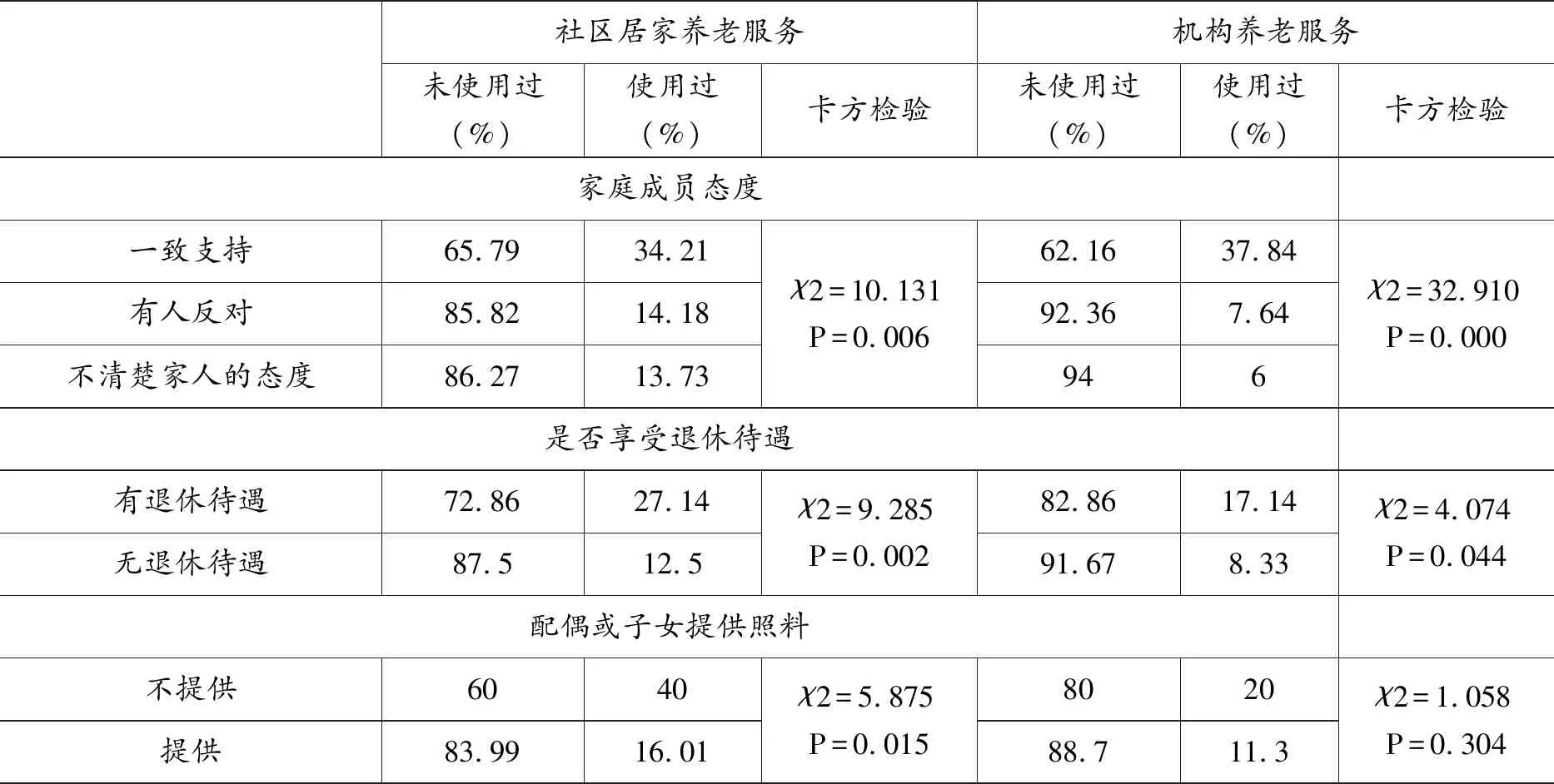

表2 关于养老服务利用行为的双变量交叉分析(N=390)

分析表明家庭在老年人使用养老服务的决策中具有重要影响(表2)。具体而言,家庭成员一致支持使用养老服务的老年人在过去一年中使用过社区居家养老服务的比例为34.21%,较家庭成员中有人持反对态度的老年人高出20.03个百分点,较不清楚家庭成员持何种态度的老年人高出20.48个百分点(χ2=10.131,P=0.006);使用机构养老服务的比例为37.84%,较后两者分别高出30.2个百分点和31.84个百分点(χ2=32.910,P=0.000)。享有退休待遇的老年人在过去一年中使用过社区居家养老服务的比例为27.14%,较不享有退休待遇的老年人高出14.64个百分点(χ2=9.285,P=0.002);使用过机构养老服务的比例为17.14%,较后者高出8.81个百分点(χ2=4.074,P=0.044)。配偶或子女不提供照料的老年人在过去一年中使用过社区居家养老服务的比例为40%,较配偶或子女提供照料的老年人高出23.99个百分点(χ2=5.875,P=0.015);使用过机构养老服务的比例为20%,较后者高出8.7个百分点(χ2=1.058,P=0.304)。

(二)回归分析

表3列出了关于养老服务利用行为的二元Logistics回归分析结果。其中“模型一”和“模型二”均以使用社区居家养老服务为被解释变量;“模型三”和“模型四”均以使用机构养老服务为被解释变量。“模型二”和“模型四”中除包含“需要”“倾向性特征”和“可利用资源”三类影响因素外,还加入了反映家庭关系和家庭互动的三个变量。结果显示,在四个模型中“模型一”和“模型三”的Pseudo R2分别为0.0429和0.1079,而“模型二”和“模型四”的Pseudo R2则分别达到了0.1011和0.2279,分别较前者提高了135.67%和111.21%。

表3 关于养老服务利用行为的二元Logistics回归分析(OR值)

(三)研究发现

首先,家庭成员的态度对于社区居家养老服务和机构养老服务的使用都至关重要。数据显示,家庭成员中有人反对使用养老服务的老年人和不清楚家庭成员持何种态度的老年人使用社区居家养老服务的可能性显著低于家庭成员一致支持使用养老服务的老年人(OR=0.31,P<0.05;OR=0.26,P<0.05),并且使用机构养老服务的可能性也同样显著低于后者(OR=0.07,P<0.01;OR=0.03,P<0.01)。同时,分析结果还表明有配偶的老年人使用机构养老服务的可能性显著高于没有配偶的老年人(OR=2.72,P<0.05),由于模型已经控制了配偶提供照料的影响,所以有配偶老人与无配偶老人的主要差异可能来自配偶对于使用养老服务的态度。在使用机构养老服务的问题上,接受照料的老人更容易与其配偶达成一致意见,并获得其配偶在态度上和资金上的支持,因而有配偶的老年人更可能使用机构养老服务。

其次,配偶或子女照料和退休待遇对社区居家养老服务的利用行为影响显著,但对机构养老服务的利用行为却未构成显著影响。分析表明,配偶或子女提供照料的老年人使用社区居家养老服务的可能性显著低于配偶或子女不提供照料的老年人(OR=0.05,P<0.05);享有退休待遇的老年人使用社区居家养老服务的可能性显著高于不享有退休待遇的老年人(OR=2.57,P<0.05)。该结果可能与两类养老服务自身的特点不同有关。与机构养老服务相比,社区居家养老服务在使用上更为灵活,单次使用费用更低,所针对的照料需要更容易被家庭照料替代,且不会造成老年人及其家庭成员的生活发生重大变化。所以即使未与家庭成员商议甚至遭受家庭成员反对,只要老年人具备支付能力,他们仍然会使用服务;相对应地,如果家庭成员反对使用服务并能够提供部分照料,老年人就很可能放弃使用服务。而使用机构养老服务则会对家庭成员的生活构成重大影响,所以老年人需要与家庭成员进行充分沟通,并争取达成一致意见,否则很难使用服务。

最后,老年人的照料需要与其养老服务利用行为之间的关联性较弱。结果显示,ADL和IADL失能状况、需要的满足状况对社区居家养老服务的利用行为和机构养老服务的利用行为均未构成显著影响。这一结果可能与样本未纳入能够独立完成全部ADL或IADL活动的老年人有关,但该发现也与国内同类研究结果相近。然而,针对美国、加拿大和瑞典等国老年群体的同类研究却普遍认为照料需要是决定养老服务利用的重要因素。

(四)进一步的验证和解释

除上述问卷数据外,我们通过深度访谈的方法获取了相关资料,通过对这些访谈数据的分析,可对上述研究发现进行验证和解释。

1.通常情况下老年人对养老服务缺乏刚性需求

访谈参与者对养老服务的需求并不迫切,他们有多种渠道满足自身照料需要。最基本的照料安排是子女辅助下的自我照料和配偶照料,访谈参与者普遍怀有不愿给子女添麻烦的心态,倾向于充分利用剩余的自理能力应对个人起居问题和简单家务劳动,他们认为“一般的活凑合着都能干”。尽管多数访谈参与者并未和子女居住在一起,但除个例外,他们都至少有一个子女在当地或邻近城市生活,老人们通常会把繁重和危险的家务暂时搁置,由子女在前来探望时集中做,即“重活不急就攒着,等孩子们来了帮着干”。此外,城市社区存在大量一般社会服务提供商,能够在必要时满足老年人的部分照料需要;而生活在农村社区的老人则仍然可以利用熟人关系获得应急性和临时性的帮助,一位访谈参与者解释说“农村每家每户都通着,这和城市不一样”。

这种“凑合干”的心态和“攒重活”的策略或许可以解释前文回归分析中,为何老年人的自理能力(ADL/IADL)和需要满足状况对养老服务利用行为未构成显著影响。“凑合干”反映的是老年人压抑自身需要和偏好的现象,尽管这可能伴随着生活质量的降低,但几乎在每个人的身边都不乏类似的例子。“攒重活”反映的是老年人为应对身体机能衰退而采取的日常生活策略,此类策略灵活多样,并且往往和“凑合”的心态相伴而生。两者的共同作用使得老年人在自理能力降低并且未得到充分照料的情况下,仍然可以“克服”生活中的种种不便,而不去使用养老服务,导致养老服务缺乏需求刚性。

2.养老服务主要被寄希望于改善长期照护和情绪状况

由于家庭、亲友和一般社会服务等渠道难以完全满足长期照护、精神慰藉等需要,访谈参与者仍然认为养老服务十分必要并表示愿意使用。在长期照护方面,“久病床前无孝子”这一民谚被反复提及,老人的子女们由于自身工作、家庭的需要和代际分居的缘故,往往只能提供间歇性的照料,因此,访谈参与者们都或多或少地有过子女未能及时提供照料的经历,并且他们普遍担心在未来完全失能后无法得到子女的充分照料,正如一位访谈参与者所言“常年病着,孩子再孝顺也不可能天天守着你”。同时,希望避免长期照料给子女的工作和家庭造成不良影响也是老人们愿意使用养老服务的重要原因。在精神慰藉方面,老人们用“孤独”“怵”和“没有依靠”等词汇来形容自己的心理感受,即代际分居带给他们的孤独感,从事家务劳动时的无力感,以及面对生活和病痛时的不安全感。

值得注意的是,在“凑合”心态的作用下,实际上老人们既认可养老服务在改善长期照护和精神状况方面的积极作用和必要性,但同时也把养老服务置于家庭照料和自我照料的补充地位。在他们的认知中,养老服务被看作是家庭照料和自我照料能力不足之时的补充选项,而非后者的替代选项。换言之,只要家庭照料和自我照料尚能维持,消费养老服务的可能性就会比较低。

3.老年人及其照料者都担心使用养老服务可能伤害家庭关系

参与访谈的被照料者和照料者都认为使用养老服务可能伤害对方的利益,并进而引发家庭关系紧张。参与访谈的被照料者多数都认为用养老服务替代家庭照料可能使子女遭受不孝的指责,尽管他们也意识到近年来社会中的这种指责已明显减少,但仍有所顾虑,“怕人们笑话”;同时,不享受退休待遇的老人还担心服务费用会给子女造成经济负担,因为他们在失去劳动能力后的收入水平远不足以独立支付这笔费用。而代替失能老人参加访谈的照料者们则认为使用养老服务会令被照料的老人觉得照料者不愿承担照料责任,甚至是被赶出家门,“准想是不是伺候得腻了,不管我了”。

可见,在决定是否消费养老服务的问题上,作为被照料者的失能老人和对其负有经济支持及照料责任的家庭成员都扮演着决策者的角色。其中后者的作用往往容易被经济理论所忽视,但实际上却至关重要,因为他们在养老服务消费的决策中占有更加主动的地位。首先,当老年被照料者缺乏独立支付养老服务的能力时,家庭成员是否有意愿和能力负担这笔钱直接决定了养老服务消费的结果;其次,即便失能老人有意愿又有能力消费养老服务,但只要其家庭成员强烈反对,后者也可以通过增加亲自提供的照料来换取老人做出妥协;最后,身处于家庭关系之中的被照料者和照料者都可能出于保护家庭和睦的理由而放弃使用养老服务,而家庭和睦对于失能老人而言更加利益攸关,和睦的家庭关系既是他们亲情的寄托也是养老的最后依靠,所以他们对照料者的反对意见,甚至对仅存在于他们认知当中的反对意见,都会更加敏感。正是基于这一逻辑,回归模型才显示出家庭成员对养老服务的态度远比老年人自身的养老意愿具有更显著的影响。

四、讨论和建议

(一)讨论

养老服务利用不足的现状与我国庞大的老龄人口规模和快速发展的人口老龄化形势并不相称。来自宏观层面的解释认为供需结构性失衡造成了这一问题,即服务供给方未能提供需求方真正需要的服务(19)边恕等:《社会养老服务供需失衡问题分析与政策改进》,《社会保障研究》2016年第3期。。从微观层面来看,我国“家本位”的文化环境让人们在面对是否使用养老服务的决定时,必须处理家庭关系中的沟通和协商问题,从而阻碍了社会养老服务的使用。从嵌入的理论来看,有以下几个方面值得注意。

首先,符号互动论指出互动双方基于对行为(gestures)所含意义的共同理解开展互动(20)Blumer H,“Symbolic Interactionism: Perspective and Method”,Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1986,p.9.。由于住在家里和家庭照料具有孝顺、和睦等良好意涵,所以被照料的老人及其家庭成员都有可能反对这一提议。

其次,由于存在信息不对称,被照料者及其家庭成员往往并不清楚对方是否反对使用养老服务。在维护家庭和睦这一共同利益的动机驱使下,双方都不愿贸然提议使用养老服务。

最后,由于缺乏充足的独立收入来源,目前我国多数老年人使用养老服务必须依靠子女提供资助,这不仅增加了使用服务之前与子女的沟通环节,并且身为父母不求回报的责任感通常也使老年人不愿向子女提出资助要求(21)杨善华:《中国当代城市家庭变迁与家庭凝聚力》,《北京大学学报(哲学社会科学版)》2011年第2期。。

因此,政策制定者在设计促进养老服务消费的政策时,不仅要让老年人的照料需要得到满足,更要让老年人所在的家庭了解养老服务,认可养老服务,并且愿意使用养老服务。

(二)对策建议

基于上述讨论,提出促进养老服务消费的建议如下:

1.向有照料需要的老人提供转介服务,帮助其与家庭成员进行沟通

在对老年人统一实施综合能力评估的同时,还要为有照料需要的老年人提供转介服务。转介服务可依托社保或卫生系统的基层服务网络提供,也可通过政府购买服务的方式委托第三方机构提供,并且至少应包括三项内容:一是根据综合能力评估的结果向老年人推荐与其支付能力相匹配的养老服务形式和具体服务项目;二是帮助老年人向其家庭成员说明服务的内容和必要性,并协助其自主做出选择,从而减少养老服务使用决策中家庭内部的信息不对称;三是核实所在区域内养老服务机构的资质和信用记录并建立养老服务信息共享平台,保护老年人的合法权益。

2.建立强制性的护理社会保险制度,使老年人有能力自主购买服务

提高老年人的支付能力无疑是促进养老服务消费的最直接手段。为此,我国部分地区已出台包括高龄和失能老人补贴、长期护理保险、住房反向抵押养老保险等在内的一系列措施。但是,这些措施在具体运用上不仅要注重提高老年人的支付能力,更要提高老年人在家庭协商中的地位,避开家庭内部的利益纠葛。目前长期护理保险制度正在全国各地的15个城市开展试点,未来向全国范围推广之时宜采取强制性社会保险的形式,将参保决策权从家庭内部抽离,从而提高老年人在缴费参保和消费养老服务时的自主性。

3.探索照护服务的模块化供给方式,发展依托于社区的养老服务

社区居家养老服务由于使用灵活、单价较低,且不会造成老年人及其家庭成员生活上的重大变化,所以能够让潜在的服务需求群体较为容易做出使用服务的决定。但是,目前我国大部分地区的社区居家养老服务侧重于提供日常生活类服务,而照护类服务的人员和设施专业化水平相对于住宿型养老机构还比较低(22)吴玉韶:《对新时代居家养老的再认识》,《中国社会工作》2018年第2期。。所以,在当前促进养老服务消费的政策导向下,应当探索以社区为依托、以模块化方式提供的照护类服务,借此降低服务单价,提高服务的灵活性,提升养老服务的利用水平。

——基于CFPS 2016年数据的实证分析