美军航母编队电磁防御及导弹突防分析

齐 跃,张 磊

(1.解放军91202部队,辽宁 葫芦岛 125000;2.中国船舶重工集团公司第七二三研究所,江苏 扬州 225101)

0 引 言

现代战争是海、陆、空、天、电多维一体的全天候、全方位、多层次的立体战争,其中电磁域是战争双方争夺的“制高点”,只有赢得制电磁权,才能在现代战争中实现综合态势感知和精准打击,真正获得制海权和制空权。

美国海军作为具备多维作战能力的综合性军种,其航母战斗群是美国海军主力舰队的最基本编成方式,集海军航空兵、水面舰艇和潜艇为一体,具有灵活机动、综合作战能力强、威慑效果好等特点,可以在陆、海、空、天、电磁多维域实施全天候、大范围、高强度的连续作战。同时美海军持续发展多平台、多手段的综合电磁频谱作战能力,增强电子进攻和防护能力,以保持电磁频谱的绝对优势[1]。

在现代海战中,反舰导弹普遍具有大射程、高精度、强突防等特点,成为航母战斗群等大型水面舰艇的主要威胁。为了应对日益复杂的战场环境和高效的反导系统,反舰导弹通过复合制导、态势感知、分布式干扰、弹道控制等技术,不断增强反舰导弹的突防和打击能力。

1 美军航母编队兵力编成

航母战斗群是美国海军主力舰队的最基本编成方式,如表1所示。它以大型航母为核心,集海军航空兵、水面舰艇和潜艇为一体,具有灵活机动、综合作战能力强、威慑效果好等特点,可以在陆、海、空、天、电磁多维域实施全天候、大范围、高强度的连续作战。美国平时以航母战斗群炫耀武力,进行威胁;战时进行战略机动,控制海空,为军事干涉实施封锁、攻击。

表1 美国海军航母战斗群基本编成[2]

美国海军目前拥有11艘航空母舰,10艘“尼米兹”级和1艘“福特”级核动力航空母舰。航母战斗群标准编成为1艘航母、1艘“提康德罗加”级导弹巡洋舰、2~3艘“伯克”级导弹驱逐舰、1艘“洛杉矶”级攻击性核潜艇和1艘“萨克拉门托”级快速战斗支援舰。其中“提康德罗加级”导弹巡洋舰提供防空、反舰与反潜等多种作战能力;“伯克”级导弹驱逐舰协助巡洋舰扩展防卫圈范围,同时执行防空、反舰与反潜作战;“洛杉矶”级攻击型潜艇支持舰队对水面或水下目标的警戒和作战。同时,每艘航母配备1个母舰航空兵联队,其编成因作战任务、敌情及航母类型而异。

2 美军航母编队电子战力量编成

美军航母编队电子战力量包括舰载AN/SLQ-32(V)电子对抗系统和舷外有源/无源对抗设备。

2.1 舰载电子战系统

AN/SLQ-32(V)系统最早由雷声公司开发,该系统从20世纪70年代后期开始部署,为其水面舰只提供自卫和末端威胁防御能力,先后衍生出5个型号,不同的型号提供不同等级/组合的信号探测、分析、威胁告警、电子攻击(EA)功能——(V)3、(V)4和(V)5版本具备EA功能。然而,随着新型威胁的不断发展以及作战环境变得愈发复杂,SLQ-32逐渐无法满足新的需求,在“先进综合电子战系统”AIEWS计划流产后,美国海军通过“水面电子战改进项目”(SEWIP)对SLQ-32进行升级。SEWIP采用“螺旋改进”方式对已经停产的AN/SLQ-32(V)电子战套件进行升级,旨在缓解系统的能力退化、提升可维护性、逐步引入先进的电子防护和电子攻击能力,确保对先进反舰导弹的有效防御能力[3]。

SEWIP是一个分批次(Block)、多阶段的项目,旨在为舰船作战系统提供增强的反舰导弹防御能力,同时提供抗目标瞄准与反监视能力以及增强的战场态势感知能力。2002年,SEWIPBlock1正式启动,到目前为止,共实施了3个批次的SEWIP升级项目,第4批次(Block4)项目正处于计划阶段。

SEWIP Block 1计划从2002年开始,针对现役“提康德罗加”级巡洋舰和“阿利伯克”级驱逐舰装备AN/SLQ-32(V)3型、“尼米兹”级核动力航母AN/SLQ-32(V)4型进行了升级,“提康德罗加”级巡洋舰和“阿利伯克”级驱逐舰如图1和图2所示。升级后的AN/SLQ-32(V)3型系统提升了态势感知能力,能够实现对低截获概率信号的侦察、识别和归类。

图1 “提康德罗加”级巡洋舰(CG-52)及电子战装备图

图2 “伯克”级驱逐舰(DDG108)及电子战装备图

SEWIP Block2计划从2010年开始,以洛马公司的“综合通用电子战系统”样机为基础,最大的变化是将原本SLQ-32(V)3/4的多个接收和干扰天线阵面统一用一个天线阵面取代,服役后的装备代号为AN/SLQ-32(V)6型。

洛马公司从13年开始,共获得62套AN/SLQ-32(V)6型电子对抗系统生产合同,陆续对现役“阿利伯克”级驱逐舰和“尼米兹”航空母舰进行升级换装。2014年7月,美国海军为“班布里奇”号驱逐舰(DDG 96)装备了Block 2系统,该舰成为首艘配AN/SLQ-32(V)6的舰船。“班布里奇”号驱逐舰如图3所示。

图3 “班布里奇”号驱逐舰(DDG 96)及电子战装备图

2.2 舷外电子战设备

随着更先进威胁的出现,传统对抗措施已不能有效地对抗这些新型导弹,美国海军重新审视其对付射频导弹的策略,将舷外诱饵作为美国海军一个主要的发展路线。美国海军“伯克”级导弹驱逐舰在大量装备MK 234“纳尔卡”有源导弹诱饵后,不断致力于研究新型技术和系统,以提供更好的防护来应对新威胁。同时,作为基于“先进舷外电子战”AOEW项目的初次尝试,“伯克”级驱逐舰引入了基于无源快速充气角反射器的漂浮式射频诱饵MK59 Mod 0。

(1) “纳尔卡”/MK234系列有源诱饵

“纳尔卡”系统由英国航空航天公司澳大利亚有限公司和美国斯皮肯公司联合研制,2001年正式大量列装美国、澳大利亚等国海军“伯克”级导弹驱逐舰。“伯克”级导弹驱逐舰每舰装4座独立的盒式(MK53)诱饵发射装置,每座装4枚诱饵弹,“纳尔卡”/MK234系列有源诱饵如图4所示。诱饵弹飞离舰艇后就自主工作,按预先编程的高度(达100 m)、速度和飞行路线飞行。

图4 “纳尔卡”/MK234系列有源诱饵

“纳尔卡”系统经SEWIP Block计划整合进入AN/SLQ-32(V)系统,作为舰艇多层防御系统的一部分,根据舰上的AN/SLQ-32(V)电子战支援(ESM)系统提供的辐射源信息,计算诱饵弹的最佳发射时间和最佳弹道,MK53诱饵发射装置根据发射指令进行发射,根据预先编程的高度(达100 m)、速度和飞行路线进行悬停和定位,从而为威胁导弹提供了一个更具吸引力的假目标。“纳尔卡”诱饵弹的核心是一个8~18 GHz转发式有源干扰机,通过大功率转发来自反舰导弹导引头雷达的信号,以引诱来袭导弹。有源干扰机宽扇区覆盖的天线可使单发弹能同时对付多个威胁目标,同时马达驱动的四叶片旋转翼使弹体转动从而将天线指向威胁方向。

(2) MK 59漂浮式射频诱饵

随着更先进反舰导弹的出现,越来越多的传统箔条对抗措施已不能有效地对抗这些新型导弹。针对现代反舰导弹的舷外无源快速对抗需求,美国海军倾向选择由基于角反射器的射频诱饵来提供快速响应能力。“阿利·伯克”级导弹驱逐舰于2013年开始装备由英国机载系统公司开发和制造的基于角反射器漂浮式射频诱饵MK 59,该型诱饵配置了一个快速膨胀的雷达反射阵列(由悬浮在海面上的多个射频角反射器组成,如图5所示)。

图5 Mk59漂浮式射频诱饵

3 美军航母编队防空反导策略

随着以信息化为核心的新军事革命的兴起,出现了各种装备了先进电子信息设备的精确制导打击武器。 “反介入/区域拒止”能力使美国航母战斗群面临着更大的威胁,改变了美国海军传统的“火力对火力”的机械化防空斗争模式,强调以信息为主导的电子防空。

美军航母编队单元级和编队级的战斗管理系统根据战场综合态势感知信息,提供综合软杀伤/硬杀伤的反导方案,通过协同交战,创造更大的自卫交战窗口、更好的预置响应措施以及更多的选项来占据先机,提升防御效能,以有效对应多方向、多类型、多威胁的作战需求。

目前,航母编队主战防空反导作战系统包括宙斯盾系统(Aegis)和舰艇自防御系统(SSDS),宙斯盾系统(Aegis)主要装备阿利伯克级驱逐舰和提康德罗加巡洋舰,舰艇自防御系统(SSDS)适用于航母、两栖舰和其它非宙斯盾水面舰船。两者性能差异主要体现在防空反导雷达系统上,相较于Aegis系统的防空反导功能,SSDS系统的AMDR舰载雷达实现了防空反导一体、反舰/反潜/对路多功能集成,同时提升了探测威力和精度,克服宙斯盾系统(Aegis)对3 Ma以上高速目标难以发现的难题。

宙斯盾系统(Aegis)和舰艇自防御系统(SSDS)均通过集成AN/SLQ-32系列电子战系统,为舰船作战系统提供战场态势感知能力、反舰导弹电磁防御能力和电子进攻能力。

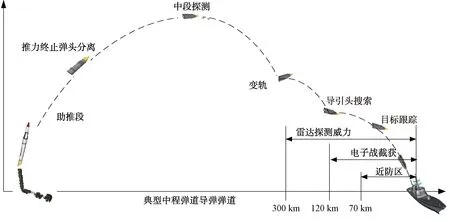

根据公开的资料,“宙斯盾”系统AN/SPY-1D对空搜索最大作用距离约450 km,对典型弹道导弹弹头(0.03 m2)目标的探测范围为310 km,反舰弹道导弹作战流程如图6所示。按目前美国海军舰载对空反导雷达探测能力,“宙斯盾”系统具备对我反舰导弹末制导雷达开机前发现的能力。尽管我反舰导弹携带了突防干扰装置,本着量敌从宽原则,以下分析假定干扰失效或防御舰通过编队其他雷达获得来袭导弹位置预警,并可根据反舰导弹弹道、速度特征自动识别为反舰导弹攻击威胁。

图6 反舰弹道导弹作战流程

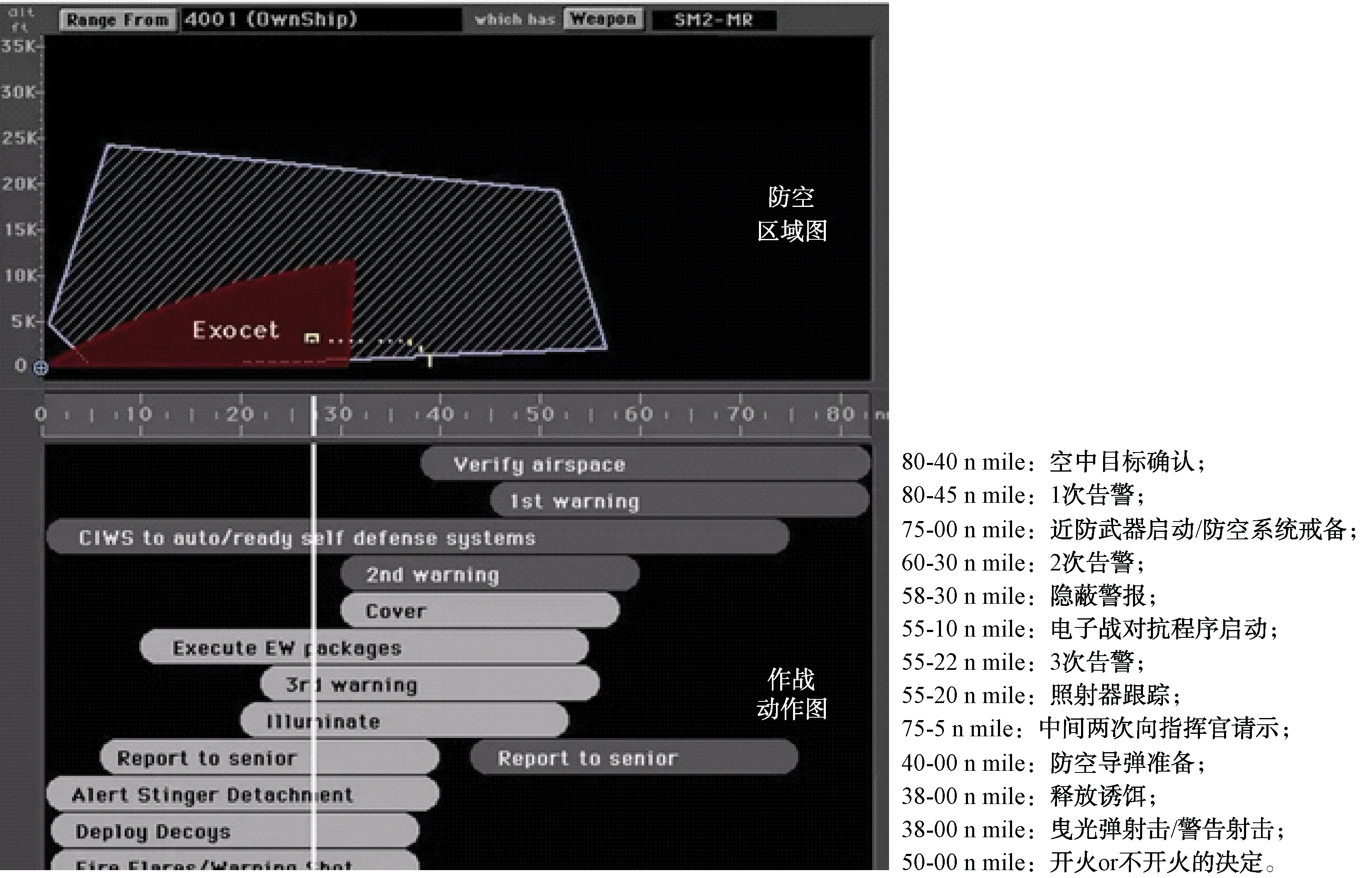

“宙斯盾”系统是基于目标距离驱动的对空作战系统,其典型对空作战预案如图7所示。图中表示俄罗斯“飞鱼”反舰导弹当前位置的白线贯穿防空区域侧视图和作战动作条状图,条状图的横坐标是目标与本舰的距离,那些动作条就是各种软硬对抗手段了。实战时根据目标距离远近,自动/半自动执行,梯次采取各种应对。

图7 “宙斯盾”系统的防空作战预案

“宙斯盾”系统据说有90多套这样的作战预案,这些作战预案和预案选取基于海军编队装备技术特点和多年防空作战经验总结而成。战前,就根据当前的任务、周遭环境、本舰角色、可能威胁类型、既定战术、交战规则等要素,选择1套或多套作战预案来加载,届时自动/半自动运行,中间人只进行必要的重要决策或者“否决”式干预。这样就兼顾了防空作战的复杂性和决策的快速性。

3.1 舰载防空反导对抗分析

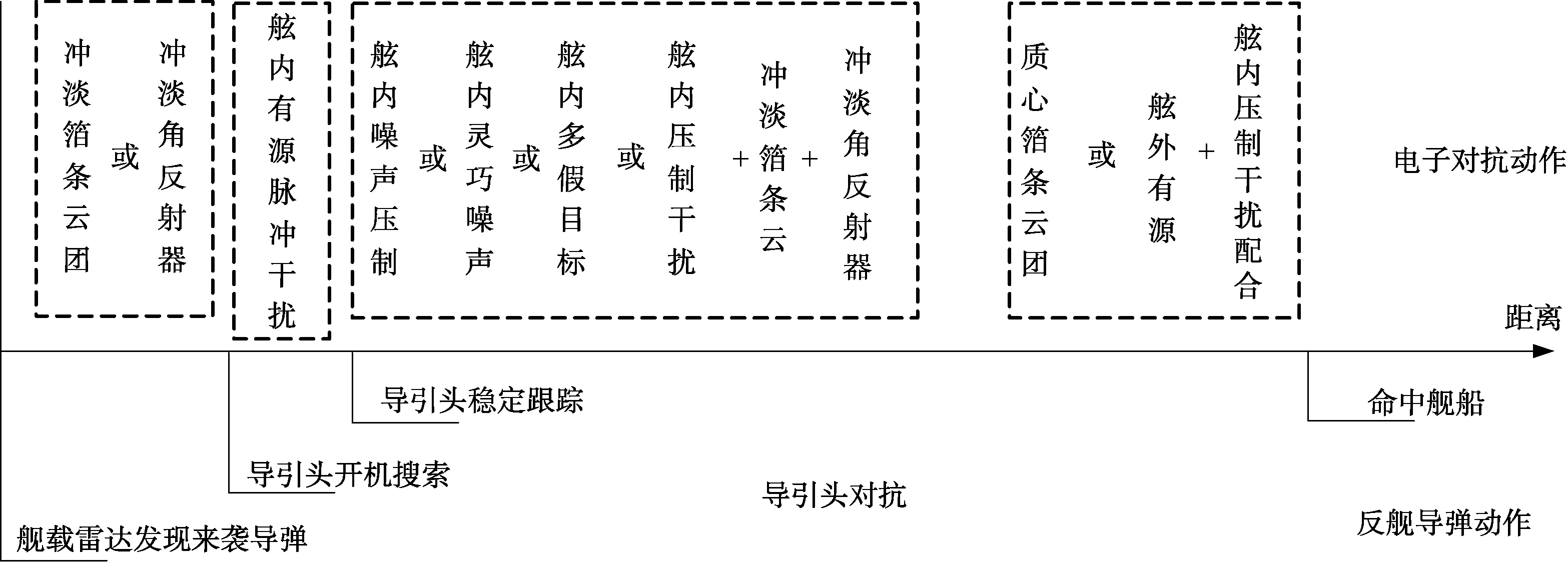

根据美国海军主战舰艇自防御系统(SSDS)电子对抗使用特点及干扰资源,典型电子战干扰程序如图8所示。

图8 电子战干扰程序流程

舰艇自防御系统(SSDS)启动电子战对抗程序始于舰载雷达传感器发现并确认来袭目标为反舰导弹,一经确认即进入第1阶段,施放MK-36冲淡箔条云和MK-59漂浮式充气角反,以便在反舰导弹末制导系统开机搜索时在视场内形成多目标,增加末制导系统捕错概率。同时舰载AN/SLQ-32(V)电子战系统按舰载雷达目指信息形成方位滤波机制和截获波束指向(或波束指向扫描范围),舰艇进行航线规避(RCS入射缩减规避)。

第2阶段始于末制导系统开机辐射,此时由AN/SLQ-32(V)电子战系统按照滤波机制截获该方位目标辐射信号后,即开始反射式多假目标干扰,在导引头雷达视场内形成多假目标,迷惑和欺骗反舰导弹导引头雷达,增加其扫描搜索时的捕错概率。

第3阶段,“宙斯盾”作战系统将AN/SLQ-32(V)系统分选识别辐射源类型和雷达观测的弹头信号关联起来,区分突入弹头和诱饵或碎片。如果反导雷达确认导弹导引头再入之前指向了虚假的目标,导弹防御系统将避免使用拦截弹对抗反舰导弹弹头。反之,电子战系统按反导作战干扰程序启动各干扰样式包(有源无源组合、舷内舷外组合)。

第4阶段,舰载有源干扰的发射,诱饵、箔条、烟幕等欺骗措施的有效释放,以及电子战技术的选择和定时,很大程度上取决于舰载雷达对突入弹头的速度、高度的测量以及相对于防御舰的方位和距离。在保持第3阶段干扰程序的基础上,启动质心箔条和/或舷外有源诱饵干扰,并调整干扰程序进行舰载干扰机和舷外配合对反舰导弹实施诱偏,施放伪装遮蔽烟幕弹干扰敌光电探测器和光电目标指示器,舰艇视情进行航线规避;在导弹攻击末段,舰载干扰机停止可能引起反舰导弹进行干扰寻的的大功率压制样式,结合舷外干扰进行脉冲性干扰,同时启动近防武器系统进行拦截。

3.2 编队协同防御对抗分析

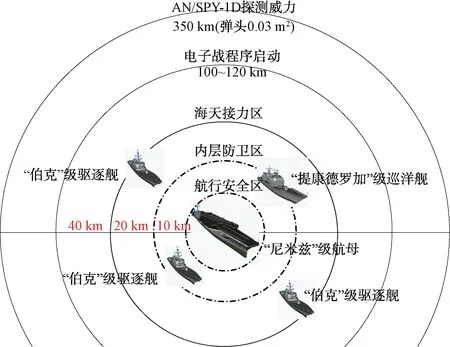

美国海军航母编队利用作战区域地理特征,通过合理的部署阵形实现反侦察,在重点探测区域内部署传感器,规避威胁或者提供足够的海上空间来优化本舰和编队防御,通过编队协同创造更大的自卫交战窗口、更好的预置响应措施以及更多的选项来占据先机,提升系统的效能,击败反舰导弹。电子战作战区域划分如图9所示。

图9 电子战作战区域划分

按美军航母编队防空航区和海上航行安全规则,一般航母与承担防空哨舰的距离在40 km左右进行海天线接力,扩大对掠海目标或低攻角目标的预警探测距离。承担内层点防御任务的舰艇,一般也在航母外围20 km内圈,而即使在编队进行航渡时,舰舰之间也应保证约10 km左右的安全航行距离。航母战斗群的主要威胁来自空中,包括为来袭水面舰艇、潜艇和陆基发射的反舰导弹、来袭飞机发射的反舰导弹和投掷的炸弹。为对付这些来自海、陆、空和电磁多维空间的威胁,美军航母编队构建了“软”抗击与“硬”摧毁相结合的区域纵深防空体系。电子防空体系中电子战力量主要负责航母编队0~50 km近区防护,在此区域内各舰载和舷外有源/无源电子战系统与密集阵等近距防空武器系统构成航母的最后一道反导防线,“软”抗击主要依靠舰载平台干扰和舷外干扰,对来袭弹道导弹目标进行电子干扰和末端拦截。

3.3 防空反导技术发展

随着更先进威胁的出现,传统对抗措施已不能有效地对抗这些新型导弹,美国海军重新审视其对付射频导弹的策略。美国海军认为攻击方拥有对其航母编队不利的成本交换优势,而与新型导引头威胁“相匹配”的软杀伤应对措施能够以低很多的成本来满足防空需求。目前,美国海军通过 “水面电子战改进”(SEWIP)和“先进舷外电子战”(AOEW)项目,以渐进的方式获取战区全方位战术电子战优势,最终实现利用舷内/外干扰资源干扰一切敌方威胁的能力,以获得战场的主导。针对反舰弹道导弹的防御思路的改变,促使美国海军不断升级其舰载电子战系统,改进了箔条系统、快速反应的角反射器诱饵,装备新型的主动舷外对抗装备。SEWIP和AOEW项目反映了美国海军高层对优先功能进行投资的愿望,试图在电磁频谱中保持领先于敌方威胁的能力。

4 反舰导弹突防策略

为了有效应对美国海军防空反导力量的发展,新型反舰导弹的突防技术发展需要与时俱进。在现代战争中,电子情报是对抗的基础,在反舰导弹突防过程中,只有掌握了敌反导系统的部署位置及技术参数后,采取有效的电子对抗手段来降低对方反导系统的综合效能,为导弹突防提供必要条件,或采用火力打击手段彻底摧毁敌方的敌反导系统[4]。

发展弹载综合电子战设备实现侦察、干扰、制导功能,可以极大地增强反舰导弹突防能力,可以用来侦察敌反导系统的战时参数,精确测定其位置,为火力摧毁敌反导系统以及后续打击创造条件[5];同时,可以利用电磁、光学或综合干扰、迷惑、诱骗、压制敌

反导探测识别系统或拦截导引头,使其探测识别系统或拦截导引头失误,以达到保护自己、消灭敌人的目的。

为了实现对编队组网雷达的干扰,更好地掩护反舰导弹突防,多干扰机集群协同的电子干扰技术成为导弹突防中雷达对抗技术的重要发展方向[6]。反舰导弹或先遣突防弹加装一定数量的有源电子干扰机,通过弹射抛洒的方式在不同的地域、空域对敌雷达系统形成分布式干扰。通过分布式干扰机的多方向干扰扇面组合可形成大区域的压制性干扰,直接导致多功能制导雷达的诸多空域抗干扰效能下降,通过网络化智能协同,可有效提升对分布式阵列雷达的干扰效能。通过多弹载干扰机集群协同作战,可有效弥补单干扰机干扰能力不足的问题,通过相互的能力互补和行动协调,可实现任务能力的扩展以及整体作战效能的提升。

5 结束语

本文对美国海军航母编队兵力及电子战力量进行了探讨,研究分析了美国海军舰艇及编队防空反导策略及其发展方向。随着更先进威胁的出现,美国海军不断升级其舰载电子战系统,重点增强新型主动舷外对抗装备,实现编队协同、舷内/外组合干扰,以获得战场的主导。为了有效应对美国海军防空反导力量的发展,本文对反舰导弹的突防技术发展进行了分析,可以预见,分布式协同干扰将成为反舰导弹突防研究的重要发展方向。