护理风险管理在门诊静脉采血晕血晕针患者中的应用

徐德萍,周嘉燕,杨志霞,刘小凤

(中国科学院大学深圳医院 广东深圳518106)

静脉采血是体检和疾病诊断中的重要环节,近年来随着人们健康意识的提高,门诊静脉采血人数逐渐增多。但部分患者在接受静脉采血时心理过度紧张和恐惧,同时加上穿刺产生的疼痛刺激,容易发生晕针或晕血现象,不仅影响患者的生理和心理,还对门诊的采血进程秩序带来一定的影响[1]。既往研究表明,门诊采血工作量大,受患者、环境及护理人员等主客观因素的影响,门诊采血护理工作中存在较多的潜在危险因素[2],这对护理工作提出了新的要求。风险管理是通过识别、分析目前存在或潜在的风险,并通过一系列整改措施系统消除或降低风险的一种管理方法,迄今为止已在内外科护理[3]、ICU护理[4]中广泛应用,临床实践表明该管理方法可减少护理风险事件。基于此,本研究将护理风险管理应用于门诊采血者中,旨在探讨其对晕血晕针事件的预防效果。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选择2018年10月1日~2020年3月31日本院门诊接受静脉采血的晕血晕针患者60例为研究对象。纳入标准:①因疾病需要采血者;②精神正常,具备正常沟通交流能力者;③均存在晕针晕血者;④患者知情同意,经医院医学伦理委员会批准。排除标准:①凝血功能异常者;②皮肤大面积损伤致采血困难者;③拒绝配合本次研究者。采用随机信封法将患者分为干预组和常规组各30例。干预组男8例、女22例,年龄31~68(52.19±6.93)岁。常规组男11例、女19例,年龄32~65(51.28±6.51)岁。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法 常规组给予常规门诊静脉采血流程。采血前向患者讲解手臂放置位置、采血后需按压采血部位等注意事项,指导患者坐在凳子上,手放置于采血桌进行采血,对明显紧张的患者可通过交流沟通等分散其注意力,患者均能顺利采血,增加患者信心等。干预组给予护理风险管理,具体内容如下。①成立风险管理小组:由本院门诊具有3年以上采血经验的5名护理人员组成风险管理小组,由护士长担任组长,并邀请心理咨询师担任指导。干预前由专业人员对管理小组所有成员进行风险管理知识、护患沟通技巧等培训。②风险门诊静脉采血风险:管理小组结合近5年参考文献、既往采血经验,并通过互联网平台调查晕血晕针者采血时的护理需求,对门诊静脉采血风险进行讨论分析,并进行归纳总结。a.患者因素:患者过度关注自身晕血晕针,导致紧张、焦虑、抗拒等负性情绪;患者对采血护士期望过高,希望能一次成功;采血结束后未按要求进行按压处理。b.护理人员因素:采血护士缺乏风险意识,未关注患者个人情况,将采血器材或静脉血标本暴露于患者视野中;采血中未注意自身护理态度,导致患者不满情绪较大;自身采血相关知识不足,采血前未对患者进行健康教育;自身采血技术不熟练,导致反复穿刺、操作不当等。c.管理因素:对晕血晕针等突发事件缺乏相应的应急方案和急救设施;对护理人员进行突发事件的相关处理培训缺乏;未对护理人员进行晕血晕针患者的特殊护理培训。③制定风险管理措施:a.优化管理措施。制定晕血晕针突发事件应急方案,如将患者置于平卧位立即抬至空气流通处或给予吸氧,采用指压或针灸人中穴,并给予温开水或糖水等,组织护理人员进行培训和突发事件模拟演练;门诊处配备吸氧装置、急救药品等设备,并设置专人每日进行检查记录;每月月末召开会议,检查各制度执行情况,并统计本月突发事件发生情况,进行总结分析,并制定优化措施。b.优化护理人员操作技能。每月定期对护理人员进行静脉采血,晕血晕针患者特殊护理等知识的培训;同时通过组织考核等形式进行操作技能培训;通过讲座等形式加强护理人员职业道德教育,并通过角色扮演、换位思考加强护理人员以人为本的服务理念。c.优化采血环境。采血等候区可放置休息椅、播放舒缓轻音乐等,并于墙壁上张贴采血注意事项;采血室保持良好的空气和光线情况;当采血患者较多时,应及时增加采血护理人员,并对患者进行分流。d.优化采血流程。设置固定专人负责采血前患者的信心核对,对有晕针晕血患者进行标识;采血时,针对晕血晕针严重者可通过平卧位进行采血,护理人员可通过交流分散其注意力,保持良好的服务态度,如面带微笑、语气柔和等,并观察患者面色、心率、出冷汗等情况。若未一次性穿刺成功,应向患者解释原因,并安抚患者;采血后应主动询问患者有无不适,详细讲解采血后注意事项,并指导患者正确按压棉球。

1.3 评价指标 ①晕血晕针发生率:统计两组采血过程中晕血晕针发生率,并统计抽血成功率。②焦虑程度:采用状态特质焦虑量表(STAI)[5]评估患者干预前、采血前的焦虑程度,该量表主要用于评估患者的主观焦虑症状,分为状态焦虑(SA-I)和特质焦虑(TA-I)2个维度,含40个项目,分为4级评分,主要评定项目是所定义的症状出现的频率,分值越高表示患者焦虑水平越高。③不良反应:统计两组采血后头晕、皮下瘀血、四肢乏力等不良反应发生情况。④采血满意度:小组自制采集满意度问卷,包括健康教育(2个)、护士操作(4个)、护理态度(2个)和整体采血流程(2个)4个维度,共计10个条目,患者对每个条目的满意程度分为5个等级,分别计为0~4分,分值越高表示采血满意度越高。测得该问卷信度为0.779,效度为0.857。由管理小组成员向患者发放上述量表或者问卷,并为患者详细讲解填写注意事项。其中STAI 于患者进入门诊即刻(即干预前)及采血前发放,满意度问卷于患者采血结束后发放。

2 结果

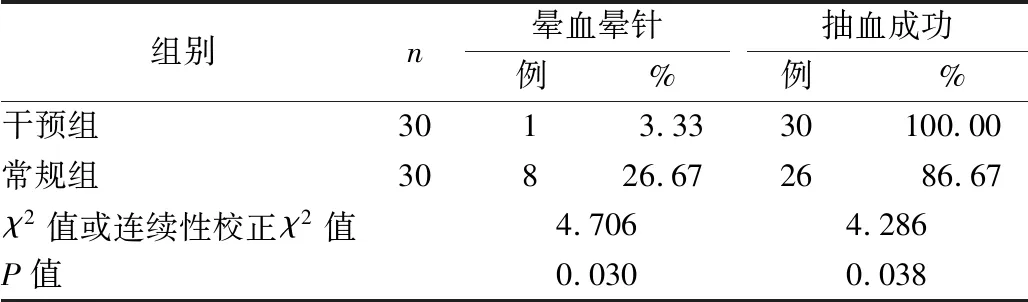

2.1 两组晕血晕针发生情况和抽血成功情况比较 见表1。

表1 两组晕血晕针发生情况和抽血成功情况比较

2.2 两组不同时间STAI评分比较 见表2。

表2 两组不同时间STAI评分比较(分,

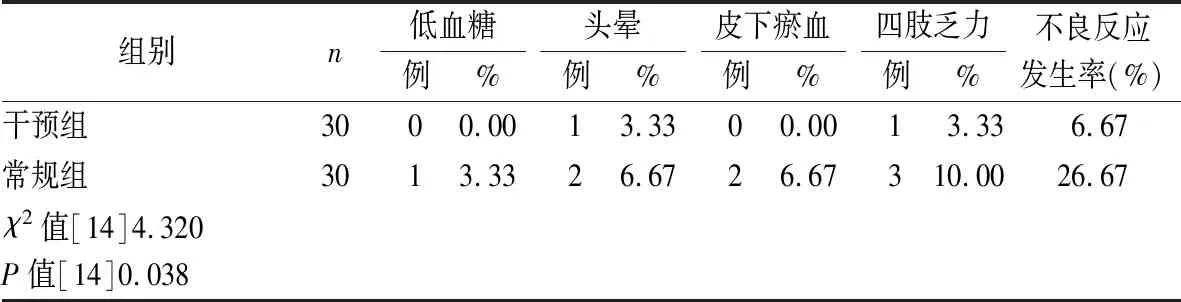

2.3 两组不良反应发生情况比较 见表3。

表3 两组不良反应发生情况比较

2.4 两组采血满意度评分比较 见表4。

表4 两组采血满意度评分比较(分,

3 讨论

既往临床护理工作多注重于疾病、治疗等方面的护理,对静脉采血门诊的护理质量管理缺乏健全的制度。但随着近年来门诊采血工作量的增大,护理风险事件发生率也逐渐增加。晕血晕针作为采血中的重要突发事件,主要是因为患者在受到疼痛或者血液刺激后,导致血压上升、脉搏加速,从而引起血管扩张,对脑部正常供血产生影响,导致脑部血流不足,进而发生晕厥[6]。晕血晕针事件的发生不仅会给患者心理上带来创伤,还容易引发医疗事件纠纷,因此,提升护理质量、降低护理风险对门诊静脉采血工作的顺利进行具有重要意义。

护理风险管理首先对存在的风险因素进行分析、评估,然后制定相应的防控措施进行预防,以达到降低护理风险的目的。罗秀英等[7]对糖尿病合并恶性肿瘤患者应用护理风险管理,证实可降低护理风险发生率,提高患者治疗效果。另外,也有研究表明,风险管理可提高住院患者安全性[8]。本研究结果显示,干预组晕血晕针发生率和不良反应发生率低于常规组(P<0.05),抽血成功率高于常规组(P<0.05),提示护理风险管理可减少门诊静脉采血患者晕血晕针事件及不良反应发生率,可提高采血安全性,与既往同类型研究结果相一致。晕血晕针事件的发生原因:一方面来自外界的刺激,如疼痛、外界环境等,另一方面来自患者内心的恐惧、焦虑、紧张等负性情绪[9-10]。护理风险管理从患者、护理人员及门诊管理制度进行分析,具体化风险因素,并从每个因素实行整改,如通过月末对门诊突发事件进行总结分析可掌握门诊风险因素,更好地优化完善护理方案;对护理人员进行操作技能和护理知识培训,并应用多样化的形式,可提高护理人员专业素养,减少因操作不当、教育不全引起的晕血晕针事件[11];采血前设置专人对患者进行信息采集核对,可事先了解患者晕血晕针史,并采取特殊护理,降低患者晕厥风险,已有研究证实,发音疗法可降低迷走神经兴奋性,缓解疼痛刺激[12];平卧位采血能较好地稳定患者情绪,降低晕血晕针发生率[13]。本研究结果显示,采血前,干预组ST-I、TA-I评分低于常规组(P<0.05),提示护理风险管理可有效缓解患者采血前的焦虑情绪,从而减少晕血晕针事件。陈静丹等[14]研究表明,心理因素是晕血晕针发生的主要原因,通过给予相应的心理干预可较好地预防。而护理风险管理中从环境、护理人员及患者入手,通过改善采血等待区及采血室环境缓解患者紧张情绪[15];提高护理人员以人为本的服务理念,同时通过角色扮演等游戏提高护理人员的共情能力,促使心理纾解时能更加地感同身受;患者的恐惧、紧张多来自对采血过程的未知,通过采血前的健康教育、采血时的体位调整及其他干预等可较好地提高患者的安全感,同时平复情绪,上述方法共同作用,以促进患者焦虑情绪的改善。本研究还表明,护理风险管理可提高静脉采血患者满意度,究其原因,与护理人员服务态度的优化、病房环境的改善及采血前后的护理质量提升有关。

综上所述,将护理风险管理应用于门诊静脉采血中,可有效降低患者晕血晕针发生风险,同时改善患者焦虑情绪,提高采血安全性和护理满意度,值得临床推荐应用。