非溶脂腔镜腋窝淋巴结清扫术在乳腺癌治疗中的临床研究

徐 洁,陈 曦,夏苗火,储诚森,鲍宗旋,冯 萍,马 立

(安徽医科大学附属安庆医院甲状腺乳腺外科,安徽 安庆,246003)

腋窝淋巴结转移状态是评估乳腺癌分期、指导个体化治疗、判断预后的独立因素。尽管前哨淋巴结活检已写入国内外乳腺癌诊疗指南,但对于临床腋窝淋巴结阳性或可疑阳性患者,腋窝淋巴结清扫仍是不可替代的。开放腋窝淋巴结清扫术因腋窝处切口及术中血管、神经、淋巴管的损伤,可能导致上肢功能障碍、淋巴水肿等并发症,严重影响美观及生活质量[1]。乳腺腔镜技术以其美容与微创的优势,在临床上得到广泛应用,并形成一整套操作技术规范[2-3]。自2011年开始安徽医科大学附属安庆医院开展乳腺疾病腔镜技术的临床应用,在手术疗效、安全性方面进行了相关性研究[4-6],并在溶脂吸脂基础上改进为非溶脂充气法腋窝淋巴结清扫术,现总结其临床资料,探讨非溶脂腔镜腋窝淋巴结清扫术的疗效、安全性、手术规范、技巧及优势。

1 资料与方法

1.1 临床资料 本课题采用前瞻性随机病例对照研究,选择2016年10月至2019年10月我科收治的拟手术治疗的96例乳腺癌患者。术前随机分组方法:采用SPSS软件生成一组1~96的随机数字,规定随机数字为奇数的研究对象为腔镜组,偶数为对照组,采用信封法决定患者的分组及治疗措施。术前均签署我院伦理委员会审核批准的知情同意书。两组患者均为女性、浸润性导管癌、单发病灶,组间基线资料具有可比性,见表1。纳入标准:(1)18~70岁;(2)患侧腋窝淋巴结≤N2,肿大的淋巴结与腋血管、神经无明显粘连;(3)无患侧腋窝手术史[2]。排除标准:(1)肿瘤位于腋尾部;(2)Ⅳ期乳腺癌;(3)有全麻手术禁忌证。

表1 两组患者临床资料的比较

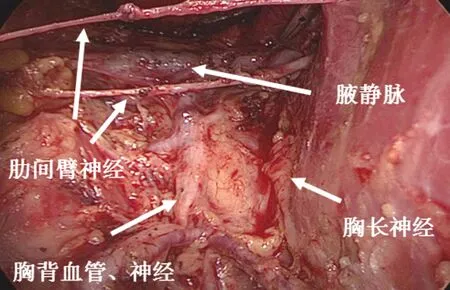

1.2 手术方法 腔镜组:术前标记肿瘤位置与范围、Trocar位置及背阔肌前缘。具体手术步骤采用“七步法”:(1)建立与维持操作空间:3枚Trocar经皮下脂肪层于手术区域会师(图1),置入腔镜器械,充入CO2气体,压力维持在8~10 mmHg,用电钩逐步分离扩大操作空间。(2)显露背阔肌前缘:找到腋筋膜腔前后间隙,由腋筋膜腔的后间隙开始操作,扩大操作空间,沿前锯肌筋膜向外侧分离,显露背阔肌前缘。(3)显露胸背神经、胸长神经:打开胸外侧融合筋膜,显露胸背神经、血管,以胸背神经、血管为指引,沿腋筋膜腔后间隙的疏松组织向头侧分离(图2)。在前锯肌表面的筋膜下可见与胸背血管前锯肌支伴行的胸长神经。(4)显露腋静脉:继续以胸背血管为指引,逐渐显露肩胛下血管、腋静脉背侧,以腋静脉为水平,向内外两侧分离。在内侧,沿前锯肌筋膜分离显露胸小肌、胸大肌,注意保护肋间臂神经、胸大肌外缘血管(图3)。(5)清扫Rotter淋巴结:打开胸小肌筋膜,紧贴肌肉清扫Rotter淋巴结,保护胸肩峰动脉及上、中、下胸肌神经(图4)。(6)清扫第Ⅱ、Ⅲ水平(锁骨下区域)淋巴结:经皮肤穿刺置入自制腔镜乳腺拉钩,提起胸大、小肌,清扫第Ⅱ水平淋巴结,术前或术中评估疑有第Ⅱ、Ⅲ水平淋巴结转移时,加做第Ⅲ水平(锁骨下区域)淋巴结清扫(图5a、b)。(7)打开喙锁胸筋膜:沿胸大肌外缘打开胸大肌外侧韧带,进入皮下脂肪层,沿皮下浅筋膜打开喙锁胸筋膜,显露腋静脉,腋筋膜腔的前后间隙于腋静脉处贯通,用超声刀切断腋静脉周围的分支血管。至此,腋窝脂肪淋巴组织整块切除。见图6。对照组:行传统开放腋窝淋巴结清扫术[7],范围同腔镜组。切口选择尽量兼顾乳房原发肿瘤切除及腋窝淋巴结清扫,以减少手术瘢痕。两组原发肿瘤的处理包括单纯乳房切除术或保留乳房的局部扩大切除术。

图1 Trocar位置 图2 胸背血管、神经为指引,沿腋筋膜腔后壁向头侧分离

图3 沿前锯肌筋膜分离,找到肋间臂神经 图4 清扫Rotter淋巴结,显露胸肌神经

图5 第Ⅲ水平(锁骨下区域)淋巴结清扫(a:左侧腋窝;b:右侧腋窝)

图6 腋窝清扫后效果,重要血管神经均保留

1.3 观察指标 (1)比较两组手术切口长度、手术时间、术中出血量、术后引流量、淋巴结清扫数量、淋巴结病理状态、住院费用、手术并发症等;(2)术前、术后6个月肩关节活动度,评估患侧上肢运动功能:以专用量角器测量,包括前屈、后伸、外展、内收、外旋及内旋活动度[1];(3)采用乳腺癌患者癌症治疗功能评价量表(functional assessment of cancer therapy breast,FACT-B)[8]问卷调查,比较两组患者术后6个月的生活质量评分;(4)随访期间观察肿瘤局部复发、切口种植、远处转移情况。

2 结 果

2.1 两组手术指标的比较 两组手术时间、淋巴结清扫数量、淋巴结阳性率差异无统计学意义(P>0.05)。腔镜组手术切口长度、术中出血量、术后引流量、手术并发症发生率少于对照组,住院费用高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者手术相关指标的比较

2.2 两组并发症的比较 腔镜组发生皮下积液、上肢麻木疼痛、上肢淋巴水肿各1例,对照组发生切口感染1例、皮下积液2例、皮瓣坏死1例、上肢麻木疼痛4例、上肢淋巴水肿3例;腔镜组手术并发症发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。皮下积液经穿刺抽吸、局部加压包扎后痊愈。切口感染、皮瓣坏死经清创、引流、切口换药及应用抗生素后愈合。腔镜组1例、对照组3例上肢麻木疼痛患者采用视觉模拟评分法进行疼痛评分,评分为1~3分,症状轻且能耐受,予以心理疏导与安慰;对照组另1例上肢麻木患者疼痛评分为4分,行超声引导下肋间臂神经阻滞后明显缓解。上肢淋巴水肿患者经佩戴弹力袖套、抬高患肢、向心性按摩、功能锻炼等对症处理后均有效缓解。

表3 两组患者手术并发症的比较[n(%)]

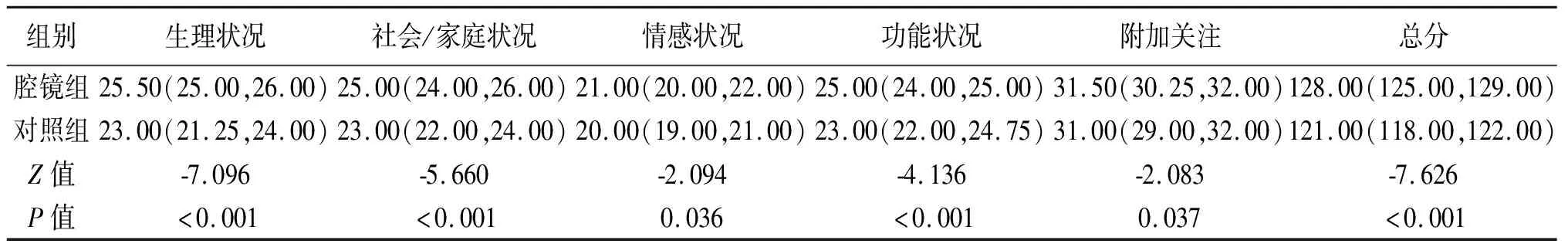

2.3 两组术后随访指标的比较 两组患者术前肩关节活动度(前屈、后伸、外展、内收、外旋、内旋)差异均无统计学意义(P>0.05);术后6个月,两组患者肩关节活动度较术前均下降,但腔镜组肩关节活动度均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表4;腔镜组生活质量各项评分及总分均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表5。术后随访14~50个月,中位随访37个月,无失访病例,两组均未出现切口种植、局部复发及远处转移。

表4 两组患者肩关节活动度的比较度)]

表5 两组患者术后FACT-B量表评分的比较[分,M(P25,P75)]

3 讨 论

乳腺癌治疗的演变在一定程度上是基于对患者术后生活质量的考虑。近20余年,国内外学者从不同角度验证了腔镜乳腺手术的安全性、可行性及优越性,手术适应证也逐渐扩大,乳腺外科的手术均可在腔镜或腔镜辅助下完成[9-13]。传统开放乳腺癌手术是先行乳房手术,再行腋窝淋巴结清扫、分离皮瓣等操作,挤压肿瘤容易增加肿瘤细胞经血液与淋巴转移的几率,而腔镜乳腺癌手术则先行腔镜腋窝淋巴结清扫术,再行乳房原发肿瘤的切除,阻断了肿瘤细胞经血液与淋巴转移的通道,这一手术程序的改变使得术后远处转移发生率相对降低[14]。乳腺与腋窝属于实体组织,缺乏自然腔隙,腔镜手术顺利实施的基础、难点在于操作空间的建立与维持。根据建立、维持操作空间的方法可分为:(1)溶脂联合CO2充气法;(2)溶脂联合悬吊法;(3)非溶脂CO2充气法;(4)非溶脂悬吊法;(5)气囊扩张法[15]。目前腔镜腋窝淋巴结清扫术多采用溶脂联合CO2充气法,通过溶脂、吸脂将腋窝由实性变为保留有网状纤维组织、淋巴结的腔性结构,便于操作。此法学习曲线短,操作技术已基本成熟,但并不符合肿瘤手术的整块切除及无瘤原则,可能造成肿瘤的播散、影响淋巴结检出的准确率[16-17],目前仍存在一定争议。为避免溶脂吸脂的局限性,本研究应用非溶脂CO2充气法行腔镜腋窝淋巴结清扫术,对腋窝淋巴脂肪组织整块切除,理论上更符合肿瘤的手术原则。本研究的手术适应证参照《乳腺疾病腔镜手术技术操作指南(2016版)》中腔镜腋窝淋巴结清扫术的手术适应证[2]。排除位于外上象限的腋尾部肿瘤,因肿瘤距腋窝较近,术前评估可通过乳房切口完成腋窝淋巴结清扫时,则无需腔镜技术的介入。

熟悉腋窝解剖、重视筋膜结构、以筋膜为层面的精细操作、规范的手术流程是非溶脂腔镜腋窝淋巴结清扫术的基本保障。在顺利开展非溶脂腔镜腋窝淋巴结清扫术的过程中,我们团队总结出以下手术操作技巧与经验:(1)病例的选择:初期开展手术时,选择偏瘦、腋窝脂肪较少的患者,避免术中脂肪堆积影响手术操作,完成学习曲线后,肥胖患者不作为手术禁忌证。(2)Trocar位置的选择:我们将外侧操作孔设置在背阔肌前缘乳头水平、观察孔设置在腋中线乳头水平下方、内侧操作孔放置在乳晕附近,这样的设置利于由尾侧向头侧手术,手术视野兼顾胸背血管、腋尖,而且乳晕附近的内侧操作孔在保乳手术中较隐蔽,不影响美观,在改良根治术中可连同乳头乳晕一并切除。为减少器械之间的干扰,避免“筷子效应”,Trocar孔之间距离至少5 cm。(3)腋窝气腔压力的控制:压力维持在8~10 mmHg较为安全,既可保证操作空间的稳定,又可减少皮下气肿、高碳酸血症等并发症的发生。(4)腋窝解剖及游离层次的掌握:寻找重要的解剖标志是关键。三枚Trocar汇合于深筋膜浅层的前锯肌筋膜,沿间隙找到前锯肌、背阔肌前缘、胸大肌外侧缘、胸背血管等解剖标志,先由胸大肌外侧、腋窝底至腋窝尖部解剖腋窝,直至腋静脉被识别出来。此手术顺序利于肋间臂神经与腋静脉的识别,肋间臂神经游离虽然很困难,仍应尽量保护一到两支。同时还可利用CO2的压力顶起脂肪组织,起到拉钩的作用。如果先游离浅层会使游离的脂肪组织下垂,影响手术操作。(5)超声刀与电钩的使用:超声刀止血效果好,热损伤范围小,适合在神经、重要血管旁及血管较多的部位进行分离。电钩头端较细,操作较精细,切割较快,但对于较大的血管止血效果不及超声刀。(6)Ⅱ、Ⅲ水平(锁骨下区域)淋巴结的清扫:Rotter淋巴结及位于胸小肌后内方的Ⅱ、Ⅲ水平(锁骨下区域)的淋巴结位置深,清扫难度大,我们设计了腔镜乳腺专用拉钩,此拉钩直径仅1~2 mm,经皮肤穿刺后置入,不会干扰其他手术器械操作,且术后皮肤不留手术疤痕,同时配合胸小肌下缘的充分游离、肌松药的使用及悬吊的患侧上肢内收,明显改善了腋尖的显露,有助于Ⅱ、Ⅲ水平(锁骨下区域)淋巴结的清扫。(7)浅层皮瓣的游离:浅层皮瓣的游离层次很难控制,可以借助腔镜光源透视法观察。(8)手术创面的处理:术毕使用温低渗水反复冲洗创面,避免残留细小的脂肪颗粒或碎屑,以减少肿瘤复发或Trocar种植转移的发生率。

本研究结果显示,两组腋窝淋巴结清扫数量均>10枚,均可准确完成淋巴结病理学分期[18]。腔镜组因腔镜器械及超声刀的使用,虽然增加了住院费用,但明显改善了患者的术后美容效果与生活质量,且增加的住院费用均在可报销范围内。两组手术时间差异无统计学意义,原因考虑为本课题组主刀医师具有近10年的腔镜乳腺手术经验及对非溶脂腔镜腋窝淋巴结清扫术操作规范、技巧的熟练掌握。两组中位随访37个月,均未出现局部复发、切口种植及远处转移情况。腔镜组美容效果、安全性、术后上肢功能与生活质量优于对照组,与既往腔镜腋窝淋巴结清扫术的研究相似[19-21],原因在于通过远离腋窝进行小切口手术及腔镜的视觉放大作用,在保证手术安全性、肿瘤整块切除的同时,实现了微创、美容与功能保护的三重效果。同时,非溶脂腔镜腋窝淋巴结清扫术还可与保乳术、整形再造术联合应用,进一步提高术后的美容效果,具有巨大的临床应用潜力。但非溶脂腔镜腋窝淋巴结清扫术操作难度较大,学习曲线较长,术者需具备扎实的开放与腔镜乳腺手术基础。