浅湖细粒沉积特征及砂体叠加样式

——以鄂尔多斯盆地陕北地区三叠系延长组为例

孟选刚,徐帅康

(1.延长油田股份有限公司,陕西 延安 716000;2.西安科技大学 地质与环境学院,陕西 西安 710054;3.陕西省煤炭绿色开发地质保障重点实验室,陕西 西安 710054)

0 引 言

陕北地区上三叠统延长组以三角洲-湖泊沉积体系为主,浅湖细粒沉积砂岩是最重要的油气储层,占鄂尔多斯盆地延长组油气发现的70%以上。关于入湖细粒砂体叠加样式的研究,一直是盆地储层研究的重点。不同学者具有不同认识,但整体缺乏对浅湖细粒沉积岩不同沉积微相砂体接触样式的系统分析。胡光义、刘君龙、梁旭、郝睿林等通过对高精度地层分析,结合沉积构型研究来对砂体的叠置进行研究,对其划分成了堆叠型、侧叠型和孤立型双向迁移形[1-4];徐波、封从军、张福顺等在沉积微相研究的基础上,通过对岩心、测井、生产动态等资料的研究对砂体叠置进行归纳,将其在垂直方向上分为分离式、叠加式、切叠式、替代式,在平面上分为分离式、相变式、对接式、切割式[5-7];邹拓从沉积速率与可容纳空间比值角度对砂体叠置关系进行分析,发现共有孤立型、桥接型、叠加型、切叠型和复合型5种类型[8];刘丽在井点分析的基础上,用波动方程正演和地质统计学反演等多种方法对砂体叠置进行综合判别,分为了5种叠置模式分别为纵向上的分离式、复合叠置式以及侧向上的分隔式、河岸接触式和切叠式[9]。郭德运、刘钰洋、杨荣国、张新印、陈林、石雪峰、刘畅、赵辉、席明利、刘良刚、郑庆华等以露头、岩心、测井曲线为基础,来对延长组沉积特征以及湖盆演化进行研究,识别出其沉积特征,划分了沉积相类型[10-20];银晓、张志攀、李江山等进一步对储层特征、岩层的发育与物性、孔隙进行了研究确定了该地区的岩性、孔隙度以及渗透率[21-23];党犇、马成龙等把高分辨率层序地层学理论与实际勘测和数据资料相结合对研究区沉积旋回及界面的空间配置进行了分析,认为不同级次界面的识别是高精度层序地层研究的核心[24-25]。每个地方的沉积都有其各自不同的细微之处,都需要进行实际的野外勘测来结合相关的案例与理论来进行进一步的研究。笔者以陕北地区上三叠统浅湖细粒沉积为例,根据测井曲线、岩心及野外露头等资料,结合不同微相的沉积韵律、沉积旋回、沉积厚度及岩电组合等特征分析浅湖细粒砂体叠加样式和沉积模式。

1 区域地质特征

鄂尔多斯盆地为中国第二大沉积盆地,面积25×104km2。中生代鄂尔多斯盆地上三叠统延长组为一套河湖相碎屑岩沉积,晚三叠世后逐渐与华北盆地分离,并演化为一大型内陆坳陷盆地,是一个稳定沉降、拗陷迁移、扭动明显的多旋回内陆克拉通含油气盆地。延长组按地层沉积旋回将延长组自下而上划分为5段:T3y1(砂岩段)、T3y2(油页岩段)、T3y3(含油砂页岩段)、T3y4(块状砂岩段)和T3y5(含煤段),分别代表了湖盆初期沉积阶段、发展沉积阶段、扩张期沉积阶段、抬升回返早期沉积阶段和湖盆抬升收缩晚期沉积阶段,其中对应T3y3段对应延长组长7~长4+5油层组,为盆地湖相沉积主要时期,陕北地区主要为浅湖沉积,以发育三角洲前缘沉积相为主,为浅湖区细粒碎屑岩最主要的物质来源。

2 沉积相识别

2.1 地质识别特征

2.1.1 岩石学特征

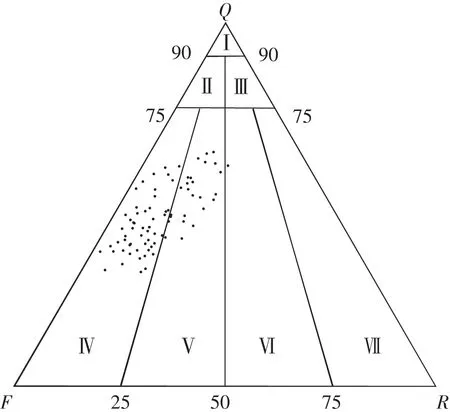

陕北地区延长组诺利阶(Norian)广泛分布一套浅湖细粒碎屑岩。岩石主要类型主要为长石砂岩(图1)。延长组长6段砂岩具有“低石英,高长石”特点,其中碎屑颗粒中石英含量为10%~24%,长石含量为41%~76%,岩屑含量为1%~14%,岩屑主要以变质岩为主,火成岩次之,局部云母岩屑含量相对较多,尤其是粉细砂岩的层系界面上,岩心观察可见大量云母(图2)。砂岩分选性较差,且研究区东部较西部分选更差,碎屑颗粒为次棱角状,胶结类型以孔隙为主,其次为薄膜型、可见少量薄膜-孔隙型等。

图1 陕北地区延长组浅湖细粒砂体组分类型Fig.1 Composition types of shallow lacustrine fine-grained sand bodies of Yanchang Formation in Northern Shaanxi

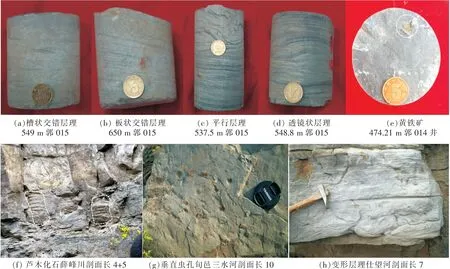

图2 陕北地区延长组浅湖细粒沉积主要沉积构造特征Fig.2 Sedimentary structure characteristics of shallow lake of Yanchang Formation in Northern Shaanxi

2.2 测井相识别特征

测井曲线是岩石各种物理性质沿井孔深度变化的物理响应,反映了岩石的岩性、粒度、分选性、泥质含量及垂向序列等重要的成因标志。不同沉积相常常具有不同的测井曲线形态特征,而不同沉积相的测井曲线形态特征则是由几种基本类型组合而成的。利用自然电位曲线幅度可直接反映岩石的岩性、粒度、分选性、泥质含量等,并可根据其形态特征来判断沉积时水流能量的变化,进而判断沉积环境。

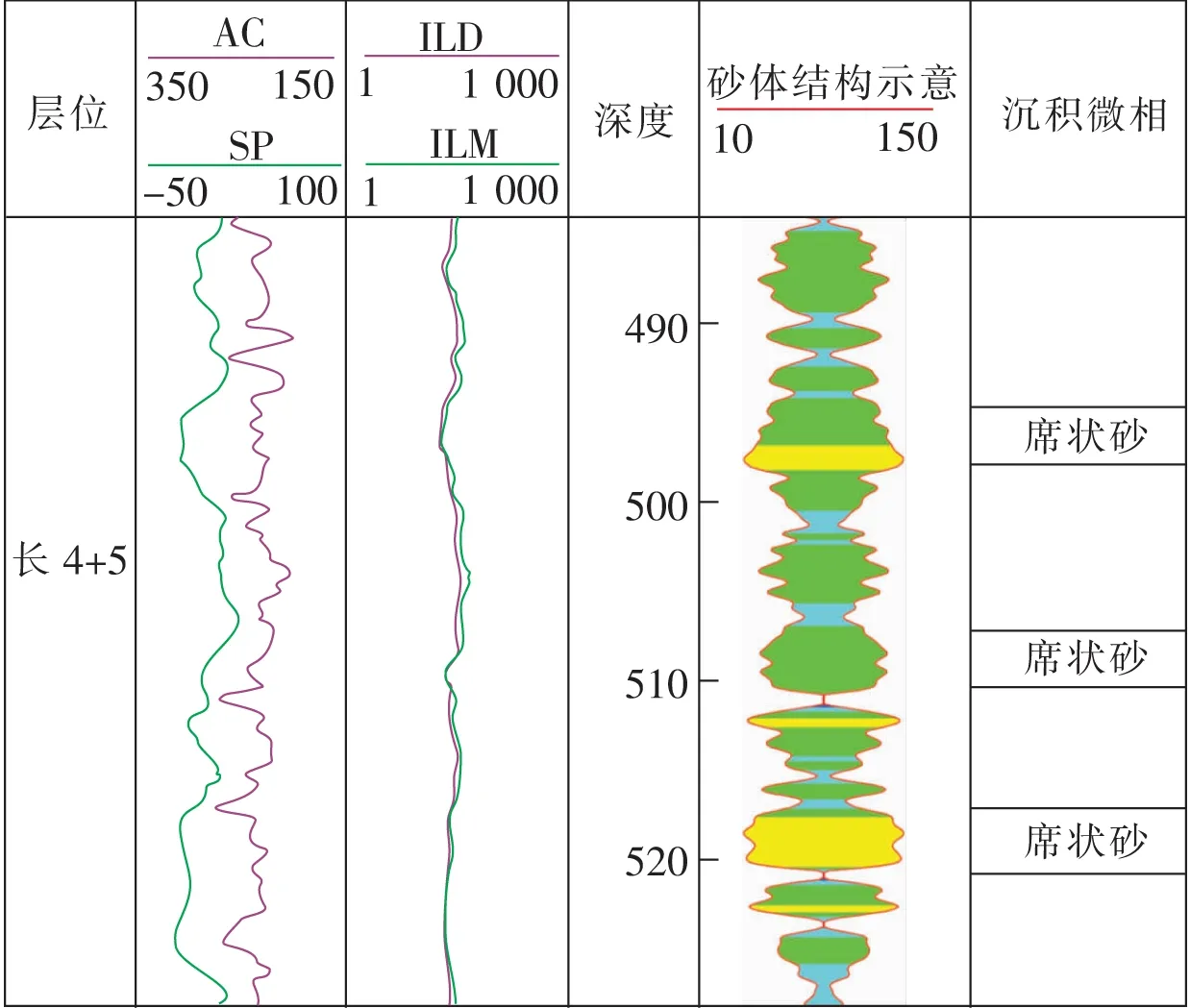

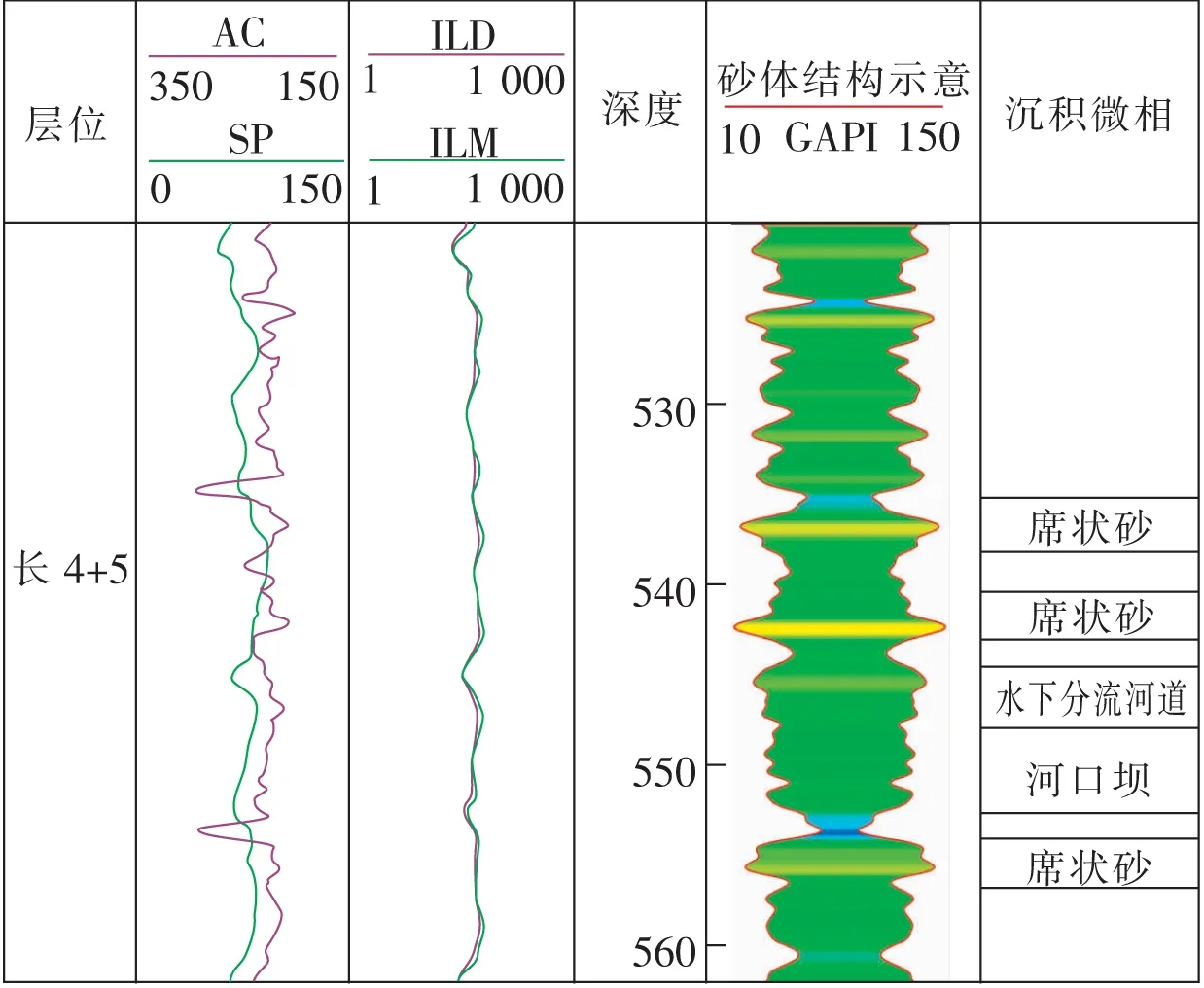

陕北地区延长组诺利阶(Norian)发育浅湖细粒沉积以三角洲前缘为主,沉积微相为水下分流河道、分流间湾、河口坝和席状砂,测井曲线主要为钟型、箱型、钟箱复合型以及漏斗型(图3)。

2.3 沉积相类型

根据陕北地区延长组的测井、岩心及野外露头,结合沉积韵律、沉积旋回、沉积厚度及岩电组合等特征,识别出陕北地区上三叠统诺利阶(Norian)浅湖细粒沉积以三角洲前缘沉积为主,并进一步细分为水下分流河道、分流间湾、河口坝、水下天然堤等微相。

2.3.1 水下分流河道

水下分流河道是浅湖细粒沉积的主体,它是三角洲平原分支河道的水下延伸部分,主要为灰色、浅灰色的粉-细砂岩(图3)为主,同河道一样,具有向上变细、变浅的特点,且在每个正旋回中,从下到上为细砂岩、粉细砂岩渐变为泥质砂岩,向上泥质含量增高,由于河道砂频繁交互,平面上三角洲前缘广泛连片,剖面上多层楼式正韵律的粉细砂岩组成的叠合砂体,叠合砂体中间夹有细粒的水下河道间沉积。

图3 水下分流河道及分流间湾沉积特征(郑520井)Fig.3 Sedimentary characteristics of underwater distributary channel and inter distributary Bay(well Zheng 520)

2.3.2 分流间湾

分流间湾以灰色、灰黑色、灰绿色泥岩为主,夹粉砂质泥岩及泥质粉砂岩等细粒沉积,常见泥质粉砂岩和粉砂质泥岩的互层,或泥岩中夹细砂岩和粉砂岩的条带或透镜体,泥岩、粉砂质泥岩中见植物叶片及植物茎干化石。水动力条件弱,砂岩见平行层理、透镜状层理、块状层理、沙纹层理及波状层理,泥质粉砂岩中发育沙纹层理、波状层理及水平层理。洪水期大量沉积物的注入,可以使动植物的遗体及遗迹快速埋藏并保存下来,常见植物碎片和动物的遗体及遗迹化石,测井曲线伽马值较高,易于识别(图3)。

2.3.3 席状砂

前缘席状砂分布于三角洲前缘侧翼而形成的薄而大的砂层,并向湖区逐渐变薄。席状砂砂体分选好,质较纯,常见平行层理和浪成沙纹交错层理,化石稀少。伽马曲线呈指状高值,砂体厚度一般不超过2 m。当三角洲以惯性推进作用为主时,砂体容易保存但不易形成大面积的席状砂;当三角洲以摩擦推进作用为主时,三角洲朵叶体发育,三角洲向海推进时,砂覆盖在薄的湖相泥之上,生储盖配置好,为极好的油藏储层(图4)。

图4 席状砂微相沉积特征(郭804井)Fig.4 Sedimentary characteristics of sheet sand microfacies(well Guo 804)

2.3.4 河口坝

河口坝沉积岩性为灰色细砂岩、粉砂岩夹灰黑色泥岩薄层,粉砂岩单个砂体具有向上粒度变粗和泥质含量减少的趋势。在剖面上多位于三角洲旋回的下部,由一个或局部由多个河口坝与水下分流河道叠置组成向前三角洲下超的进积复合体,顶部常被向湖盆方向延伸的水下分流河道截切超覆。河口坝多出现在三角洲沿湖盆方向加宽沉积部位,在每一个三角洲生长小旋回的水下分流河道不断向湖心延伸,河口坝不断向湖盆方向迁移。主要发育中小型板状交错层理、波状层理、变形层理等,常见生物潜穴、黄铁矿结核等。测井曲线以单个中幅漏斗状为主,局部由数个幅度向上加大的漏斗状、箱形台阶状叠置的复合形态(图5)。

图5 河口坝微相沉积特征(郭621井)Fig.5 Sedimentary characteristics of microfacies in Hekou bar(well Guo 621)

3 砂体接触样式

砂体间的平面接触反映不同单砂体平面上的位置关系。浅湖细粒沉积体单砂体的接触关系主要受水动力条件、水下分流河道摆动程度、古气候等因素的影响,在平面上形成不同的叠置样式及组合。

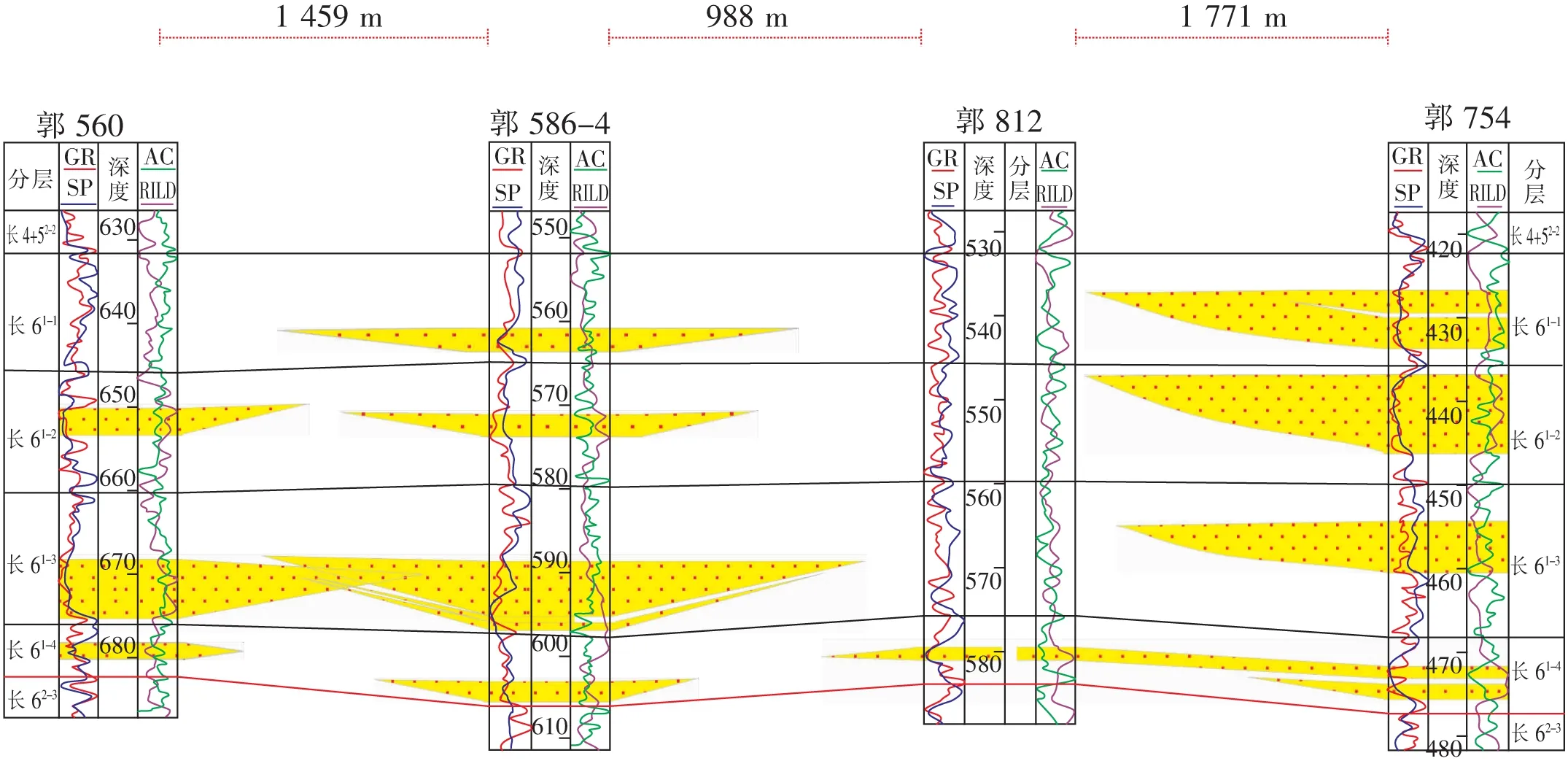

3.1 截切式接触样式

截切式接触是浅湖细粒沉积体水下分流河道主要叠置样式,主要表现为后期形成的砂体完全把早期单砂体完全冲刷,早晚期2个单砂体之间已无早期单砂体的痕迹,完全被晚期砂体侵占。局部晚期砂体完全替代了早期砂体,虽局部两砂体之间有接触的部分,但不影响连通性。陕北地区延长组浅湖沉积截切式接触砂体相对较发育,不同时期形成的单砂体或同一时期形成的不同单砂体之间,截切作用明显,早期单砂体较少一部分能保留下来。厚度差异的砂体特征是最典型的识别标志(图6)。

3.2 天然堤接触样式

天然堤对接式接触样式是2个砂体彼此接触,但接触部分较少或接触部分较薄,为弱连通或不连通。三角洲前缘水下分流河道的侧向加积等原因,不同时期单砂体或同一时期不同单砂体之间,均有弱冲刷、弱切割作用,剖面上具有两侧砂体厚、中间砂体薄的特点。因此,“厚砂-薄砂-厚砂”的剖面砂体特征是最典型的识别标志(图6)。

图6 陕北地区浅湖沉积砂体接触样式Fig.6 Contact pattern of cut sand bodies in shallow lake sediments in Northern Shaanxi

3.3 分流间湾接触样式

分流间湾接触样式是2个单砂体彼此不接触,砂体之间为分流间湾泥岩沉积,导致单砂体不连通,形成2个独立的成藏渗流系统。在三角洲前缘水下分流河道末端水下分流河道继续向前延伸,彼此间主要为间湾接触。分流间湾接触样式主要发育于湖平面上升的晚期及湖平面下降的早期可容纳空间较大时期,单砂体不发育且单砂体主要为间湾接触样式(图7)。

图7 陕北地区浅湖沉积分流间湾接触样式Fig.7 Bay contact patterns of shallow lake sediments in Northern Shaanxi

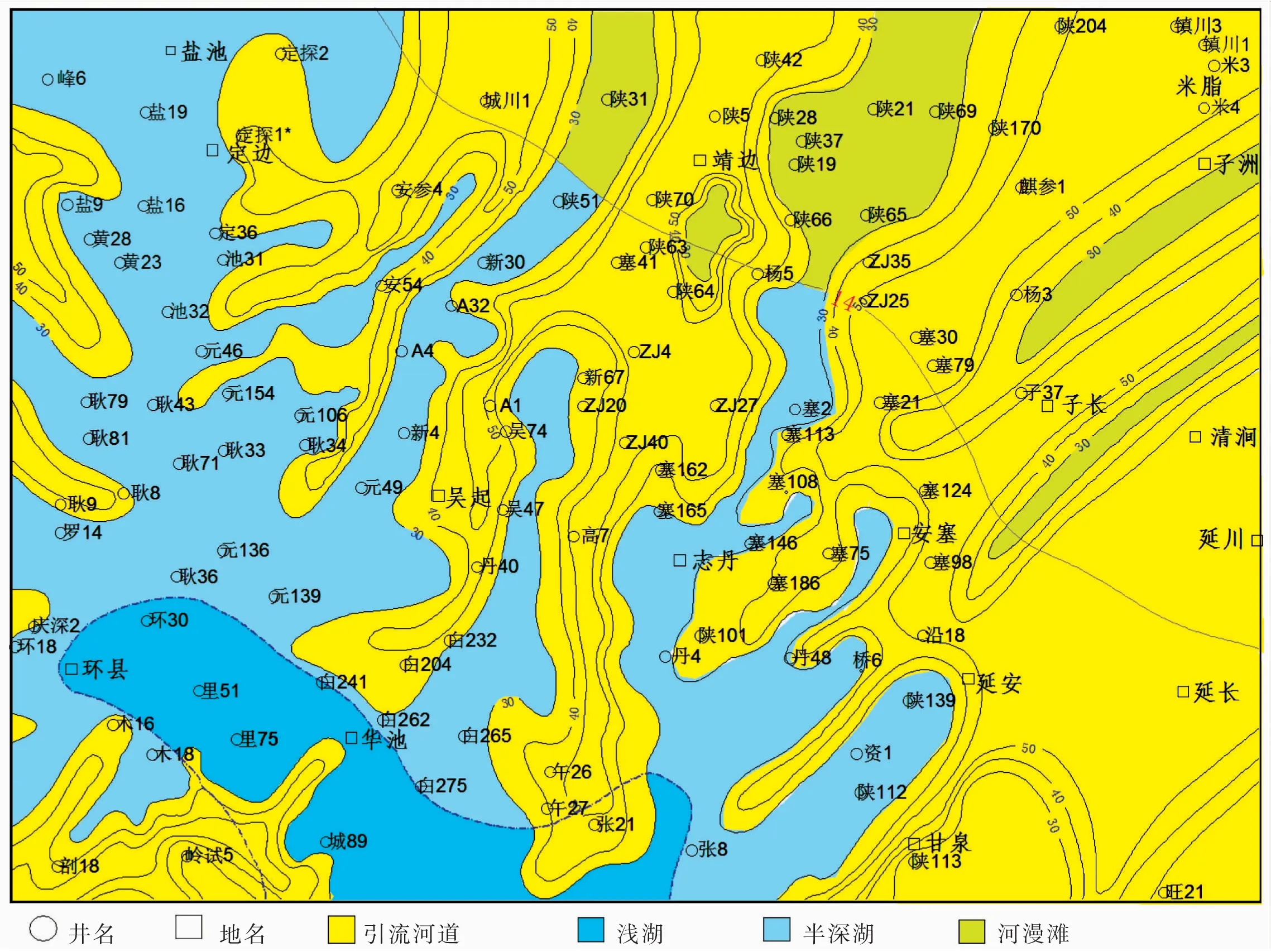

图8 陕北地区延长组浅湖沉积相分布特征(据文献[26]修改)Fig.8 Distribution characteristics of shallow lacustrine sedimentary facies of Yanchang Formation in Northern Shaanxi(modified according to reference[26])

4 浅湖细粒沉积体系及沉积模式

鄂尔多斯地区延长组发育三角洲湖泊沉积,在盆地沉积演化过程中,盆地扩张晚期沉积阶段、抬升回返早期沉积阶段主要发育浅湖沉积。浅湖沉积期一般地形平缓,水体较浅,湖岸线迁移、摆动频繁,滨湖和浅湖亚相分布范围较广。滨湖亚相处于湖岸线迁移摆动地带,常间歇性暴露地表,纵向上水下沉积和水上沉积交替出现。浅湖亚相长期处于水下,缺少陆上暴露标志。陕北地区浅湖沉积时期,半深湖亚相分布面积小,浅湖细粒沉积体以三角洲前缘沉积为主。在湖盆演化过程中,随着湖泊水体进一步变浅,局部地区发生沼泽化,湖岸线退至城川1—陕64—塞21—延长以南—线。半深湖范围仅局限于木18—环县—环30—白240—华池—白275—张8所圈定的范围内,形成了大面积分布浅湖细粒沉积,沉积时由于水动力条件减弱,周缘物源的供应碎屑能力相对较弱,发育大面积分布的三角洲前缘沉积,水下分流河道厚度相对较薄,单砂层厚度一般为4~12 m,垂向上与浅湖泥岩呈互层,或被浅湖泥岩包围的透镜状薄层砂岩,形成研究区浅湖细粒沉积砂体主要空间分布格局。东南部曲流河三角洲规模明显减小,河道变窄,稳定性变差,迁移摆动较频繁,主砂体的砂地比一般为30%~40%,但延伸的距离仍较远,可以达到子长—延长一带,形成推进较远的细粒沉积体卸载区。西北部盐池—定边三角洲规模略有增大,向西北北延伸到城川1—安参4一带,主砂体砂地比一般为30%~40%,但细粒沉积体规模有所变弱。

5 结 论

1)浅湖细粒沉积以三角洲前缘水下分流河道为主,为主要的油气储集体。岩石类型主要为长石砂岩,分选性较差,尤其是东西方向,但圆度相当,水动力条件强,发育平行层理、板状交错层理、槽状交错层理等。

2)根据岩心、野外露头及钻井测井资料对浅湖细粒沉积体的岩性、粒度、分选性及垂向序列的分析,识别出水下分流河道、分流间湾、河口坝和席状砂为陕北地区浅湖细粒沉积主要沉积微相,测井曲线主要为钟型、箱型、钟箱复合型以及漏斗型。

3)浅湖细粒沉积体砂体间平面接触样式反映了不同单砂体平面上的位置关系,据水动力条件、水下分流河道摆动程度、古气候等因素的影响,分为截切式接触样式、天然堤接触样式、分流间湾接触样式等类型。

4)浅湖沉积湖岸线迁移、摆动频繁,明显影响细粒沉积体分布范围。距离周缘物源远,碎屑补给能力相对较弱,是浅湖细粒沉积主要特征。水下分流河道砂体垂向上与浅湖泥岩呈互层或透镜状分布是浅湖细粒沉积体砂体分布的主要空间结构。