消化道早癌经消化内镜检查对病情疗效的影响*

刘金玲 刘 岩 原晓红 张伟伟

1.山东第一医科大学第三附属医院(山东省医学科学院附属医院)内镜中心,山东 济南 250031;2.山东第一医科大学第一附属医院胸外科,山东 济南 250031;3.山东第一医科大学第三附属医院(山东省医学科学院附属医院)创伤骨科,山东 济南 250031

消化道早癌是指病变组织仅浸润黏膜层,未超过黏膜下层,也可称为黏膜内癌。随着人们生活水平的提高,人们的饮食结构调整变化,消化道病变发病率增加,消化道早癌的发病率相应增加,门诊关于消化道早癌的就诊量也明显升高,再加上该疾病容易并发多种疾病,威胁患者生命健康[1-2]。消化道早癌处于癌变早期,临床无典型特异性表现,出现的恶心、呕吐、腹痛等症状易被忽视而影响疾病诊断效果,进而影响后期治疗效果。及早诊断并提供对症的治疗防范,可有利于改善患者预后[3-4]。随着医疗水平的进步,越来越多诊断方法被应用于临床诊断中,其中消化内镜技术是经消化道直接获取信息资料,用于疾病诊断的手段,而且我国消化内镜技术已经达到全球先进水平,从传统单一的诊断技术,发展为诊断治疗结合一体的技术,对于消化道早期的确诊治疗具有重要的临床意义[5-6]。以往临床多侧重于消化镜技术的诊断分析,较少关于消化内镜治疗消化道早癌的相关研究。基于此,本研究提出,将消化内镜用于消化道早癌诊治中,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析我院从2017年6月到2018年5月收治的84例消化道早癌患者,参与研究者均有手术适应证。对照组42例,男25例,女17例,年龄34~86岁,平均年龄(60.5±5.5)岁,直肠肿瘤10例,结肠肿瘤8例,食道肿瘤12例,胃部肿瘤12例;观察组42例,男30例,女12例,年龄32~88岁,平均年龄(60.2±5.5)岁,直肠肿瘤10例,结肠肿瘤7例,食道肿瘤13例,胃部肿瘤12例。两组一般资料数据间具有同质性,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

对照组接受常规手术治疗,进行常规内镜检查,退镜时一旦发现病变,及时活检病变组织。实施常规外科剖腹术治疗,切除病变组织,根据肿瘤所处位置,切除消化道肿瘤,至少切除肿瘤边缘超过5 mm,肿瘤切除后,进行消化道重建。

观察组接受消化内镜手术治疗,利用消化内镜观察消化道内部情况,明确消化道内部的血管与黏膜组织状态,若发现可疑病灶,于内镜下实施切除术,进行静脉麻醉或镇静,利用内镜诊断,观察患者病变组织范围,在明确后,染色处理病变组织,界限选择标注在病灶之外2 mm位置,于病灶处注入1∶10 000肾上腺素、靛胭脂。采用明帽法或圈套电凝法切除病变组织。

1.3 观察指标

①比较两组患者的临床疗效。根据《新药临床研究指导原则》[7]所制定的疗效判定标准进行评价。痊愈:结肠肿瘤中的便血、胃部肿瘤的恶心呕吐、食道肿瘤的异物感等症状彻底消失,且消化内镜检查治疗效果恢复正常;显著改善:上述症状与治疗前相比有明显改善,且消化内镜显示明显改善;改善:消化道症状与治疗前相比改善;无效:消化道症状与消化内镜检查结果与治疗前相比无明显差异。治疗总有效率为痊愈率、显著改善率、改善率三者总和。②比较两组相关手术指标,主要比较手术耗时、术中出血量、总住院耗时与住院费用。③统计两组并发症发生情况,包括术后食道狭窄与食管返流的发生、以及其它部位感染、消化道出血、穿孔等情况。

1.4 统计学分析

数据录入SPSS 20.0软件中分析并进行处理。计量资料比较采用t检验,计数资料比较采用χ2检验,检验水准α=0.05。

2 结 果

2.1 两组临床疗效比较

观察组的治疗后总有效率为97.62%,明显高于对照组治疗后总有效率83.33%,差异具有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组临床疗效比较[n(%)]

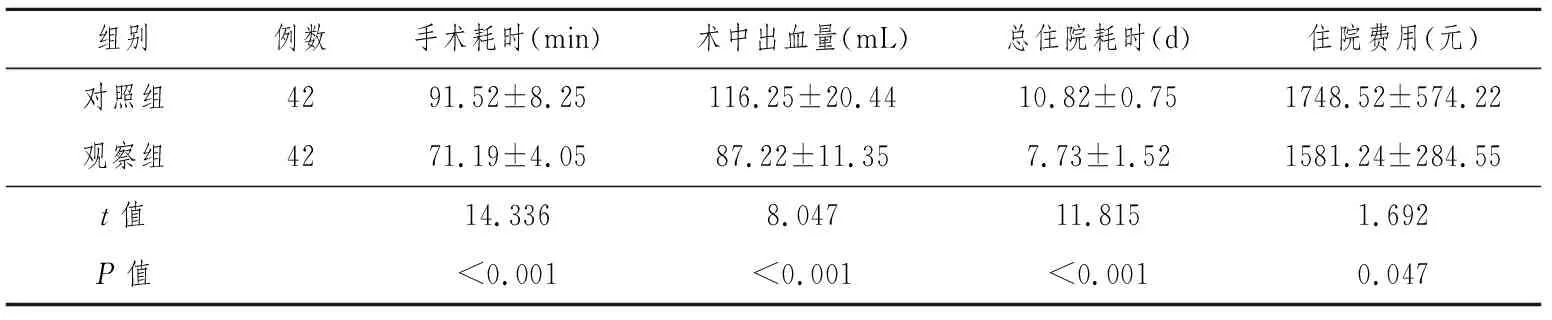

2.2 两组相关手术指标比较

观察组手术耗时、术中出血量、总住院耗时与住院费用少于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组相关手术指标比较

2.3 并发症发生情况

观察组总并发症发生率少于对照组,差异具有统计学意义(χ2=4.20,P<0.05),见表3。

表3 两组并发症发生情况

3 讨 论

消化道早癌是指消化道粘膜发生病变,而且浸润深度不超过于黏膜下层,或仅出现在黏膜层表面的癌症。若不能得到及时处理,任由病情进展,会对患者身体造成严重的危害,并且增加了患者的治疗费用,加重经济负担,威胁患者的身心健康[8-10]。对于早期癌症,如果能得到及时的确诊,并采用相应的治疗方法治疗,切除病变部位,可最大程度使病人得到更好的预后,对于提高患者的生存率具有积极意义[11-12]。一直以来,消化道早期肿瘤主要采取外科手术治疗的方式,可以根治性切除肿瘤而得到治愈,但是外科根治性手术方式创伤大,并且需要切除部分消化道,并且对消化道进行重建。该治疗方法破坏了患者消化道正常解剖结构,影响患者生理功能[13-16]。因此,相关临床专家一致认为提高消化道肿瘤的早期诊断率,从而尽早加以干预治疗、指导临床选择合适的治疗方法具有积极意义。

内镜下黏膜切除术为一种微创手术方法,通过消化内镜进行手术操作,具有创伤小,恢复快,无切口等优势,并且内镜具有放大作用,手术操作术野清晰,可以观察更为细致。根据2021CSCO指南,内镜下切除早癌,其相对适应症更为宽泛,可切除直径<3 cm病变组织。该操作方式更为早癌患者所接受,并且在全身麻醉下可减轻痛感、术后恢复快缩短患者的住院时间[17-23]。而传统经腹手术方法虽然也能切除病变组织,但手术实施创伤大,需要切除相对较多的组织,并且可能会伤及周边组织或器官,而且不利于患者术后恢复[24-25]。两种手术方法相比,内镜下黏膜切除术患者康复快,而且治疗费用低。本研究表明,观察组手术治疗总有效率高于对照组,而且观察组手术耗时、术中出血量、总住院耗时与住院费用少于对照组,术后并发症发生率少于对照组。利用内镜下黏膜切除术治疗,可在内镜直视下确定具体的病灶位置,完整切除患者病变组织,手术术野清晰,可保证手术实施安全性,降低术后并发症发生率,缩短手术时间与患者的康复时间。当前临床中已经将内镜下黏膜切除术作为消化道早癌治疗的常用方法,利用高频电刀等专业工具,对肠道内的病变组织与正常组织进行分离,并选择性切除病变组织,可实现理想的消化道早癌治疗效果。虽然该方法也有一定风险,可能会出现穿孔、感染、出血等并发症,在临床中通过不断提高操作者技术水平,加强干预处理,术前预防性用药,术中术后做好相应的防控措施,可减少不必要的并发症发生。针对内镜下切除术效果不满意患者,还可结合传统手术方法进行补救,提高整体治疗效果。

综上所述,消化道早癌的诊断治疗中,采用消化内镜技术进行原位病灶的切除,可提高疾病诊断准确率与手术治疗效果,改善患者预后,应用价值显著。