美国本土的细菌武器实验

纳扎尼·亚曼尼亚 铃草

行动名称:海浪

行动地点:美国旧金山

行动日期:1950年9月20日至27日

时任美国总统:哈里·S·杜鲁门

七天时间内,美国海军利用扫雷艇上的大型软管向旧金山海湾近80万民众喷洒了大剂量的雾状粘质沙雷菌和萎缩芽孢杆菌。之所以选择这里,是因为它靠近大海,人口稠密,高楼林立。除此之外,以雾气的形式投放可以掩饰病原体,并有利于细菌向周边城市扩散。

目标:

并非研究这种细菌武器对人体健康产生的影响,而是研究:

1、携带这些“杀手”细菌的气流。

2、充当细菌大规模扩散介质的雾气。

3、细菌到达其他区域所需的时间,以及感染这些区域所需的细菌量。

4、分析大城市面对生物攻击时存在的弱点、生物攻击对环境造成的影响,以及合适的抵御手段。

选择粘质沙雷菌的两大原因:

1、粘质沙雷菌是最致命的细菌之一炭疽杆菌的替代物。事实上,2003年伊拉克前总统萨达姆·侯赛因并没有通过信封将炭疽杆菌寄送至美国(这是美国轰炸伊拉克的另一个借口),实施这一切的是美国联邦调查局的一名特工,名叫布鲁斯·艾文斯,他在美国陆军传染病医学研究院工作了18年,致力于研究抵御这种细菌的疫苗。

2、粘质沙雷菌能产生鲜红色素,可作为绘制微生物传播地图的“标记物”,更易被追踪。

结果:

在这项有史以来规模最大的细菌武器实验中,犯罪武器产业及其政治代表获得了巨大的成功。由于在43个细菌传播监测点均提取到样本,因此该细菌武器的有效性得到了证明。而且,除旧金山海湾外,邻近的城市也被细菌入侵。

同年,美国在亚拉巴马州卡尔霍恩县和佛罗里达州基韦斯特县开展了类似的实验,引发了较大规模的肺炎。

直到媒体在1976年就该事件展开调查,民众才得知此事。

令人不安的时间线

海浪行动不是美国针对生物武器开展的第一项实验,也不是最后一项。

根据美国媒体公布的数据:

1920年:为研究粘质沙雷菌造成的影响,美军在一项人体实验中向一支美军士兵队伍投放了这种细菌。不久后他们便发现:粘质沙雷菌会引发败血症、呼吸道感染、心内膜炎、骨髓炎、眼部感染和脑膜炎。

20世纪30年代:成立于1901年的美国洛克菲勒医学研究所将美国公民用作“豚鼠”,秘密地使用癌细胞感染他们。该研究所正是1947年寨卡病毒的发现者。

1942年:依照富兰克林·罗斯福总统的命令,美国正式启动了生物武器研究计划。

生物恐怖主義专家莱昂纳德·科尔的著作《秘云》

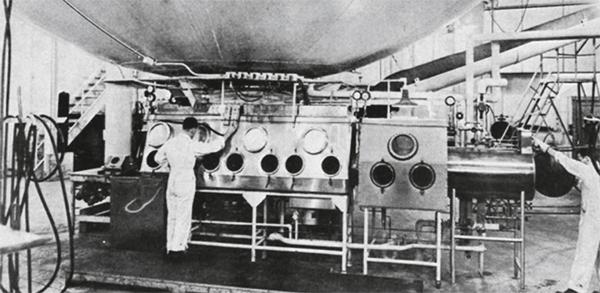

1943年:位于马里兰州德特里克堡的陆军医疗司令部对炭疽杆菌、布鲁氏菌、肉毒杆菌毒素、鼠疫杆菌、土拉弗氏菌、球孢子菌和立克次氏体等的用途以及它们作为生物武器使用时可能对环境造成的影响进行了研究。1954年至1973年间,陆军医疗司令部开展了“白大衣行动”,在数以百计的猴子身上研究Q热、黄热病和腺鼠疫。所有猴子都在承受了难以描述的折磨后死去。后来,他们又通过基督复临安息日会招募了至少2200个毫不知情的人进行实验。烈日之下,这些人也像猴子一样被捆绑在椅子上,身上被喷洒了病原体(之所以选择他们,或许是为了惩罚这些人出于良心拒服兵役和抨击战争)。实验的目的是为细菌弹攻击特定数量人群所需的装载量设定一个标准。

马里兰州德特里克堡生物实验室

1945年:“回形针行动”是美国中央情报局和军队用于解救被判战争罪的纳粹和日本科学家的一项计划。美国为这些科学家提供豁免权和虚假身份,以换取他们在秘密武器——包括核武器和微生物武器——计划上为美国效力。

1947年:纳粹和日本集中营开展人体实验的事情曝光后,《纽伦堡准则》对此类研究确立了道德规范,包括:1)必须征得志愿者的同意;2)志愿者确切地了解整个过程以及实验后果。仅不到四年,美国便违反《纽伦堡准则》,在旧金山开展了史上规模最大的一项人体实验。

1948年:美国成立了细菌战委员会,并制订了一项人体实验计划。同年,五角大楼在巴拿马圣何塞岛设立了生物战中心,并于此存放芥子气等有毒物品。

1950年:受海浪行动影响,11名旧金山居民因严重的尿路感染被送往斯坦福医院。患者体内大量的粘质沙雷菌引起了实验室技术员安妮·祖克曼的警觉,她拉响了警报。但医生们一头雾水,不知道这种细菌从何而来。死者爱德华·J·内文(75岁,当时正处于外科手术康复期,后因心脏瓣膜感染死亡)的家属试图向联邦政府讨要说法,但无果而终。据《旧金山纪事报》报道,这种细菌后来曾在旧金山海湾的部分地区再次现身,表明其具有“永生”的特点。生物恐怖主义专家莱昂纳德·科尔在他的著作《秘云》中对此次事件作出了分析。

1966年,美军在纽约地铁高峰时间,从地铁通风口向内投掷装满细菌的灯泡。

1951年:美军在诺福克工业供应中心的非裔劳动者中投放了烟曲霉——可导致免疫力低下的人患上肺部疾病和哮喘,旨在研究非裔美国人是否更易被这种真菌感染。

1954年:美国威斯康星大学医院针对感染粘质沙雷菌的新生儿进行了一项名为“红尿布综合征”的实验。婴儿排出的红色尿液有助于研究细菌变异。

1965年5月:美军在华盛顿国家机场和灰狗巴士的终点站投放了萎缩芽孢杆菌。数十名乘客将这种细菌携带至7个州的近35座城市。

1966年:美军在华盛顿国家机场对乘客的行李箱做手脚。6月7日至10日,美军通过纽约地铁通风口向内投掷装满生物物质的灯泡,导致近百万人暴露在细菌环境中。据他们说,这样做是想观察细菌的扩散,“因为苏联、欧洲和南美洲有很多地下道路”。

1967年:五角大楼在夏威夷森林保护区引爆了装满沙林神经毒气的炮弹,致数人昏迷和死亡。这项被称为“红橡树,阶段一”的实验旨在“评测其在热带雨林环境中的有效性”。

1969年:研究人员告知理查德·尼克松总统,美国生物武器的能力有限,因为他们无法获得所需的干燥(粉状)生物制剂。那年,尼克松为美国生物武器计划的“进攻性”——而非防御性——要素画上了句号。

十年中,美军在明尼苏达和其他中西部州投放了硫化锌(一种含硫盐)和镉(一种有毒金属,通常用于电池),发现它们的微粒可扩散至1600公里远的地方。五角大楼生物战委员会的目的主要是证明这些物质在通风、地铁和公共供水系统中“无害”,评估生物制剂用作破坏性武器的效果,以及在特殊行动中使用这类生物制剂的可行性。

許多参加过海湾战争的美国退役老兵自身也受到了化学武器的伤害,甚至将疾病传给下一代。

1977年:在媒体报道的驱使下,美国国会不得不对相关案件展开调查。

参议院负责调查上述实验的小组委员会称,1949年至1969年间,美军和中情局在美国境内(包括纽约)至少开展了239次模拟生物战的秘密实验,大约80次实验使用了活细菌,其余实验使用的是化学制剂。虽然参议员理查德·施威特等政客对美军开展此类实验猛烈抨击,但美军仍未停手。

20世纪90年代:美军利用得克萨斯州监狱的服刑人员测试新的化学武器,这些化学武器后来被用于对付伊拉克人民。一些美国士兵在对其他人使用这类制剂后身患重病,甚至将疾病传给下一代,导致孩子出生时身体出现可怕的畸形。这种现象被称为“海湾战争综合征”。加利福尼亚州分子医学研究所创始人加思·L·尼科尔森曾写道:“美国数以千计的海湾战争退役老兵都遭受了暴露在放射、化学和生物武器环境中所带来的后果。”换句话说,大规模杀伤性武器掌控在“原告”手中。

1994年:参议员约翰·洛克菲勒的一份报告称,数十年来,美军故意让数以十万计的本国士兵暴露在危险微生物、芥子气和其他神经毒气、辐射、致幻剂和精神化学毒剂的环境中。

2013年:《今日老兵》杂志称,五角大楼向位于格鲁吉亚首都第比利斯的中央参考实验室投资了近3亿美元,以秘密开展一项生物战计划。

[编译自西班牙《公众》日报]

编辑:马果娜