SPPP模式与慈善创新:分析框架与政策因应*

李 健 成鸿庚

近年来,需求倒逼供给的新趋势将社会领域供给侧结构性改革提上日程,PPP模式作为推动政府职能转变与创新公共服务供给机制的有力工具,应用域拓展到社会领域。2017年,为进一步激发医疗、养老、教育、文化、体育等社会领域投资活力,国务院出台了《关于进一步激发社会领域投资活力的意见》(国办发〔2017〕21号);从政策延续性和执行性出发,2018年,文化、旅游部和财政部联合发布《关于在文化领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》(文旅产业发〔2018〕96号),鼓励和引导社会资本进入文化领域;2019年,国家发展改革委、财政部等18部门联合出台《加大力度推动社会领域公共服务 补短板 强弱项 提质量 促进形成强大国内市场的行动方案》(发改社会〔2019〕0160号),鼓励采用PPP模式推动社会领域公共服务补短板、强弱项、提质量。无独有偶,马来西亚和印度尼西亚等国家也在积极探索PPP模式应用于社会领域,并已经形成了新的SPPP(Social Public Private Partnerships)模式。该模式通过嵌入性地利用政府部门、商业部门、第三部门各自的优势,寻求全新的社会领域公共服务供给方法,其显著特征是注重慈善组织在基础设施领域主体作用的发挥。

作为社会领域的重要组成部分,慈善事业在发挥调节收入分配、提供社会服务和公共政策倡导功能的同时,也存在自身创新发展的时代诉求,这一诉求在慈善实践中持续催生出企业慈善创新、社会企业慈善创新以及技术赋能的互联网慈善创新、区块链慈善创新等新兴态势。考察此进程可以发现,慈善组织、企业组织、政府部门三者之间的关系被一再重塑,慈善、市场和政府在互动中亟待建立全新的合作机制。在PPP模式向SPPP模式过渡中也催生了大量慈善创新,但相比PPP模式而言,国内学界对此还鲜有关注和研究。SPPP模式与慈善创新有何关联?SPPP模式在慈善领域存在哪些实践应用?不同模式的特征和治理逻辑是什么?未来完善和发展的路径如何?作为一项探索性研究,本文尝试对这些问题给予初步回应。

一、文献回顾

(一)从PPP模式失灵到SPPP模式

PPP模式被认为是弥补以往公共物品单一供给失灵的工具,能够减轻政府财政负担、分摊项目风险、实现资源互补,最终达成公共物品供给的物有所值。然而,在实践过程中,依然出现政府隐性债务扩大、特许权契约失效、公共服务质量下滑等风险和不确定性问题,特别是公共服务质量下滑与价格提高之间的矛盾导致的PPP公共价值失灵问题更成为了众矢之的。PPP的公共价值失灵实际上是强调经济效益的要素配置忽视社会价值创造的合理安排导致的相应后果,有学者指出,解决公共价值失灵问题要义在于建构社会共同意志表达(1)蓝志勇、郑国谋:《公用事业PPP发展的靶向目标研究》,《南京社会科学》2019年第7期。,要在正式的合同规则基础上建立额外的社会机制,然而,如何建构PPP模式的社会共同意志表达机制呢?PPP模式在社会领域的运用或许能为此找到解决办法。如在医疗卫生领域运用公私合作的实践中,通过引入社会责任感极强的非营利组织和慈善组织参与能够激活“高承诺机制”,从而解决患者的“不信任”问题。(2)Eliza L.Y.Wong,Eng-kiong Yeoh,et al.,“How Shall We Examine and Learn about Public-Private Partnerships(PPPs)in the Health Sector? Realist Evaluation of PPPs in Hong Kong”,Social Science & Medicine,Vol.147,2015,pp.261-269.在教育领域中,研究者发现,私人慈善组织的参与能够对PPP模式的公平性产生影响(3)Nisbet Elizabeth,Schaller S.,“Philanthropic Partnerships in the Just City: Parks and Schools”,Urban Affairs Review,Vol.56,No.6,2019,pp.1811-1847.,更有研究者发现,非营利组织在PPP过程中提供了“第三空间”以保证PPP的实施和维护,充当价值守护者角色(4)Stuart C.Mendel,Jeffrey L.Brudney,“Putting the NP in PPP”,Public Performance & Management Review,Vol.35,No.4,2012,pp.617-642.,能够在公私合作混合治理系统中利用市场机制抵抗发展过程中的破坏性趋势。PPP模式在社会场域提供社会服务的大量实践表明,其应用场域已然发生转变,在教育领域甚至形成了专有名词EPPPs(5)Susan L.Robertson,Karen Mundy,Antoni Verger,Francine Menashy,Public Private Partnerships in Education, London: Edward Elgar Publishing,2012,pp.21-63.,而慈善组织在社会领域PPP应用中扮演着重要角色。

很显然,当慈善组织进入到PPP模式中,必然引发一种社会效应,从而形塑出全新的跨部门社会合作伙伴关系(Cross-Sector Social Partnerships,简称CSSPs)。CSSPs是政府、商业企业、慈善组织基于解决复杂社会问题的项目所形成的跨界伙伴关系(6)John W.Selsky,Barbara Parker,“Cross-Sector Partnerships to Address Social Issues: Challenges to Theory and Practice”,Journal of Management,Vol.31,No.6,2005,pp.849-873.,常用于发展中国家民间组织、公共部门和私营部门汇集互补性资源,共同创建、创新解决方案,以应对复杂性增长趋势下的贫困、教育、医疗等社会问题(7)Ronald Venn,Nicola Berg,“The Gatekeeping Function of Trust in Cross-sector Social Partnerships”,Business & Society Review,Vol.119,No.3,2015,pp.385-416.。SPPP模式正是在社会问题复杂性急剧增长以及社会转型速率持续加快的双重考验下衍生出的一种跨部门社会合作伙伴关系,它不同于传统的PPP模式合作框架,而是将慈善组织在社会领域PPP应用中的组织补足效用扩大和固定,弥补PPP模式公共价值失灵缺憾,在实践中自然创构出公益性和效益性兼顾的一种崭新模式。

(二)慈善创新

创新是事物发展的推进器。熊彼特认为创新是生产要素和生产条件“新组合”带来的超额利润实现。(8)[美] 约瑟夫·熊彼特:《经济发展理论》,何畏、易家祥译,商务印书馆1991年版,第16页。在对创新的观察中,德鲁克总结出创新将经历从政府转向社会、从管理创新走向社会创新的历史过程,社会治理领域的创新实践正见证这一转变的发生、发展。(9)[美]彼得·德鲁克:《创新与企业家精神》,蔡文燕译,机械工业出版社2007年版,第7-16页。王名、朱晓红从德鲁克社会创新定义出发,认为社会创新包括组织创新和制度创新:在社会发展过程中涌现出的具有创新意义的各种组织和制度形式,如中国社会企业的生成和多种善治模式。(10)王名、朱晓红:《社会组织发展与社会创新》,《经济社会体制比较》2009年第4期。

慈善创新是社会创新的重要组成部分,公益创投、社会影响力投资、社会影响力债券等新形式在公益慈善领域层出不穷,极大地变革了传统慈善方式和慈善理念。将慈善创新放在社会创新的大背景下考察可知,多元化的慈善创新模式正在成为满足社会新需求、解决社会新问题的应对方案。传统的政府与慈善组织关系以及慈善组织与商业企业关系极大地被慈善创新所重构,如在政社关系间断均衡变迁进程中,新近的关系特征越来越呈现出合作治理的相关意涵,政府吸纳慈善组织作为善治的有力一极,慈善组织也不断地表现和创生出美好社会建构优势。另一面,旧的企业慈善捐赠框架下所形成的慈善-商业关系也逐渐显现出向资源互动与合作共促的全新模式转型趋势:商业企业为慈善组织可持续发展带来丰富的人财物资源,并且外显为慈善商业化趋势;同时,慈善组织也通过媒体关注等诸多有力机制和通道刺激商业企业创新,成为企业战略的重要组成部分。就社会企业这一慈善创新组织形式而言,慈善创新还表征出试图打破三者边界的特点,社会企业运用商业化手段解决社会问题的全新实践既为政府公共服务供给带来新方向,也为慈善领域的合作治理提供创新模式。

慈善创新不仅引致不同部门组织边界的模糊与重构,还带来了慈善资源的快速流动和重新组合。从慈善资源流动视角进行审查不难发现:公益创投通过引入商业创投的相关机制,成为政府撬动社会资源进入慈善领域的重要工具(11)刘志阳、李斌:《公益创投运行机制研究——兼论与商业创投的异同》,《经济社会体制比较》2018年第3期。;社会企业则通过社会创业和组织转型等方式架构混合目的创新型组织形式,刺激企业资源和创业人才关注社会问题并大量涌入到慈善领域(12)李健:《条条大路通罗马?——国外社会企业立法指向及经验启示》,《经济社会体制比较》2017年第3期。;社会影响力投资则将商业投资应用于社会领域,从而为公益慈善领域带来运转资金、专业知识和公信力提升方式(13)刘蕾、邵嘉婧:《社会影响力投资综合价值实现机制研究》,《中国科技论坛》2020年第10期。;社会影响力债券则通过一种以实现社会成果为前提的新型合同,为慈善领域吸引私人投资和社会参与(14)李健:《社会影响力债券:一种新的精准扶贫工具》,《河海大学学报(哲学社会科学版)》2018年第5期。。

综上,当前研究对于SPPP模式以及慈善创新进行了长足的思考和论证,针对慈善组织在改善PPP公共价值失灵方面的效用以及向SPPP模式转型的趋势开展了大量案例研究;并对慈善创新的不同侧面进行了详尽地考察,逐步跳出了“引介型”研究范式的桎梏。不少研究从慈善创新的微观层面入手,深入探讨慈善创新的中国实践问题,为公益慈善研究与实务贡献了大量智慧成果,但至少存在三方面的不足:一是现有研究未对SPPP模式进行深入探索和细致梳理,未能提炼出慈善组织在该模式中的角色功能以及模式的行动框架;二是现有研究对于慈善创新实践工具进行了饶有意义的解构,但是研究理论层面缺少具有强大阐释力和指导力的新洞见,缺乏理论对话,无法归纳提炼出慈善创新的一般性分析框架,导致研究缺乏整体性视野,慈善创新案例的考察停留于“碎片状态”,无法对慈善创新模式进行全貌呈现和多元类型划分;三是对诸如社会影响力投资等新潮慈善创新方式的讨论大多放在慈善单一领域探讨,视野存在局限性,并没有放在政府、市场和公民社会三部门组织互动和要素流通的视角去观察,SPPP模式与慈善创新存在密切关联,但现有研究并未将两者结合起来考量。

二、SPPP模式的内涵与分类框架

(一)SPPP模式的内涵

PPP模式指的是公共部门通过特许经营协议与私人部门共同提供公共服务的合作伙伴关系,SPPP则是PPP模式应用于社会领域所衍生的创新模式。基于新公共管理理论的效率“缺陷”以及公共性价值“危机”的考量,友成企业家扶贫基金会理事长王平女士在2015年清华大学公益慈善研究院成立仪式上提出,应当通过跨域创新设计一种让社会组织参与到PPP模式运行中的全新制度框架,即SPPP模式,SPPP模式要在PPP模式基础上添加社会组织全程参与机制、社会组织协助协商机制、公益基金协商使用机制等基本要素。(15)王平:《跨域与活力——SPPP:探讨社会发展和经济发展结合的顶层设计和微观实践》,中国发展简报网站,http://www.chinadevelopmentbrief.org.cn/news-17478.html,2020-11-06。笔者曾以公益创投为例分析了SPPP模式的阶段性运行机制,按照流程将其分为投资意向阶段、投资阶段、投后管理和退出机制。(16)李健:《公益创投SPPP模式研究》,中国社会出版社2016年版,第95-109页。但已有研究都是从机制层面进行研究,没有尝试概括SPPP模式的完整内涵。在本文中,我们尝试对SPPP模式的相关内涵和特征进行初步界定:SPPP模式是指政府部门、市场部门、第三部门为解决社会问题、提供公共服务、维持公共性价值,通过社会目标组织(SPOs)全程参与机制、投融资机制、社会公益基金机制构建的三方跨界协商对话平台式合作伙伴关系。其特征表现为:(1)社会目标组织全程参与项目设计、监测、评估等流程,发挥社会目标组织尤其是社会组织维护公共价值的独立第三方力量优势;(2)SPPP模式旨在构建一种协商式能力建设模式,通过汇集三部门资金成立SPPP基金,在项目协商运行过程中不断赋能社会目标组织能力建设;(3)注重项目完成后的评估和退出机制建设,利用多种社会投资评估工具进行有效评估以保证公共利益最大化。

(二)基于“商业化-复杂性”的分析框架

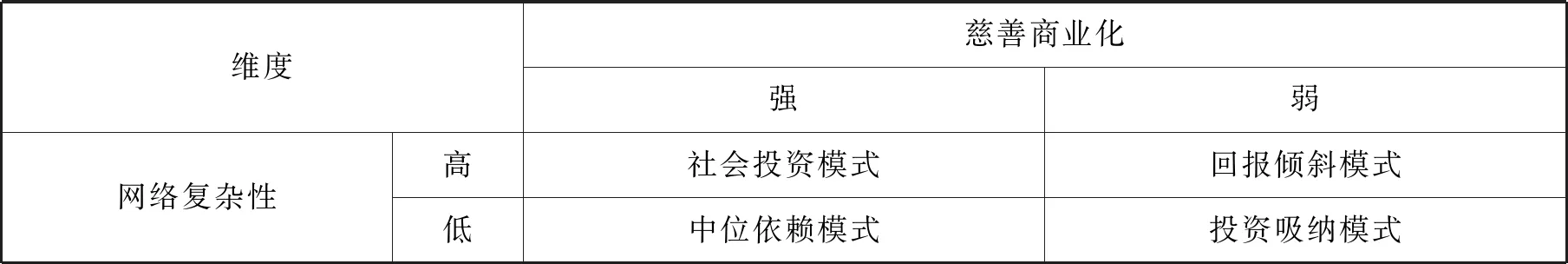

比较国内合作治理的发展,在“多元共治”背景下,慈善组织加入到跨部门社会合作伙伴关系中以及PPP应用于社会领域成为双重趋势,出现诸多共同提供多样化公共服务的案例,这些案例中的制度安排既不是政府购买服务也不是传统意义上的PPP模式,而是形塑出的一种SPPP模式。SPPP模式涉及的是三部门在社会基础设施发展中构建的合作伙伴关系。从合作伙伴关系视角来看,SPPP模式一定程度上属于PPP在社会领域的应用产物。需要指出的是,随着多元化合作伙伴关系的深化与演进,PPP这一公私合作网络变得越来越具有复杂性,在应用于社会领域时,政府组织、慈善组织、商业组织之间的关系因此也错综复杂;并且在慈善创新视域下,三部门力量博弈使得组织边界进一步模糊。如何在理论层面回应实践层面出现的这一新趋势,并理解这一模式背后的复杂性呢?基于此,本研究从复杂性系统视角出发,选择慈善商业化以及合作网络复杂性两个维度,建构了一个分析框架来解释慈善领域SPPP模式。

1.慈善商业化

“商业化”指的是以营利为第一要义的市场化趋势,慈善商业化或者说慈善市场化指的是慈善领域越来越趋向于运用商业领域的理念、工具和机制完成慈善资源的配置。慈善商业化的实践和研究起步较早,在实践层面,发端于19世纪后半叶的科学慈善运动孕育出解决社会问题新慈善理念,20世纪70年代,慈善商业化趋势随着慈善组织直接提供消费者商品以及服务的比例增长而愈发明显(17)Eikenberry,Angela M,Kluver Jodie Drapal,“The Marketization of the Nonprofit Sector: Civil Society at Risk”,Public Administration Review, Vol.64,No.2,2004,pp.132-140.,而后慈善商业化经历了发展和升级,并最终形成开源型商业化、增效型商业化和盈利驱动型商业化三种形态(18)黄春蕾、郭晓会:《慈善商业化:国际经验的考察及中国的发展路径设计》,《山东大学学报(哲学社会科学版)》2015年第4期。。在研究层面,弗斯顿伯格率先挑战慈善不能商业化的旧认知,提出慈善组织能够从事商业化行为的观点(19)[美]弗斯顿伯格:《非营利机构的生财之道》,朱进宁译,科学出版社1991年版,第23页。,慈善组织基于组织生存需求,会打破现有资源依赖,积极探索商业机会。对多国慈善组织的收入来源分析表明,商业化收入已经替代政府资助和企业捐赠成为慈善组织最大收入来源(20)Janelle A.Kerlin,Tom H.Pollak,“Nonprofit Commercial Revenue:A Replacement for Declining Government Grants and Private Contributions”,American Review of Public Administration,Vol.41,No.6,2011,pp.686-704.。国内早期研究通过考察西方慈善商业化历程对慈善商业化的由来及其风险进行学理分析,近期研究逐渐转向对于慈善事业商业化利弊的争论,赞成慈善商业化的一派认为,慈善商业化为慈善事业发展带来了丰富的可操作化的慈善创新工具,应当大力推动慈善商业化发展;反对慈善商业化的一派则认为,慈善商业化的市场逻辑极大地冲击了公民慈善精神,并且会导致经济目标僭越社会目标的不良后果(21)Sothy Khieng,Heidi Dahles,“Commercialization in the Non-Profit Sector: The Emergence of Social Enterprise in Cambodia”,Journal of Social Entrepreneurship,Vol.6,No.2,2015,pp.218-243.。然而,当前慈善创新越来越呈现出商业化趋势和市场化导向,诸多慈善创新的典型案例毫不理会理论论争的交锋,表现出肆意发展的姿态。为深刻揭示SPPP模式下慈善创新的多元化样态,本研究选取慈善商业化程度作为分析维度之一。需要指出的是,由于不同的SPPP模式中政府、企业、慈善组织三者之间的合作关系和互嵌程度表现出多样性,慈善商业化程度也将呈现参差不一的样貌。在本研究中,“慈善商业化”被用于刻画该模式中运用商业方法和市场机制的强弱水平,从慈善资源流动过程视角考察,慈善商业化水平高的SPPP模式表现出充分运用投融资机制以及利润获取机制,维持慈善事业的可持续发展;慈善商业化水平低的SPPP模式表现出缺乏相关投融资机制和投资回报机制,慈善资源的输入表现为传统的“输血式”特征。

2.网络复杂性

本文所提出的“网络复杂性”指的是在SPPP模式运行中,由多元化合作主体所联结而成的合作网络的多元化程度。在SPPP模式的合作网络构建中,如果将政府部门、私人部门、第三部门整体看作一个母系统,这三者内部则分别构成了相应的子系统,两两之间也会形成复杂性程度极高的子系统网络,子系统网络中也将形成不同的单元联结网络。复杂性系统(CAS)理论认为,系统内部各组织单元之间相互关联的数目是影响系统的自组织和涌现的关键变量,一个生态系统内部各结构之间的相互关联的数目影响着该生态系统的适应能力(22)Kauffman Stuart A.,The Origins of Order:Self-organization and Selection in Evolution,New York & Oxford: Oxford University Press,1993,pp.518-519.。在本研究的分析范围中,SPPP模式中涵盖慈善组织、政府部门、商业企业、社会个体四类基本合作网络单元,不同社会服务领域影响了它们之间的互联形态,换句话说,合作网络单元的结构特征决定SPPP模式的差异性和倾向性,本文用“高”和“低”两个极化指标对SPPP模式合作网络复杂性程度进行量度。如果某一合作网络中合作主体更加多元,合作主体之间形成的链接数量更多样,则说明这一合作网络复杂性程度高,反之则低。

(三)SPPP模式分类

综合上述两个分析维度和相关假设,可以构建一个分类框架,将SPPP模式分成四种基本类别,在每一种模式类型中,多方主体形成的组织网络复杂性程度高低不一,并且在慈善商业化强弱程度影响下,慈善组织获取维持自身运转和发展资源的路径存在差异性,所采取的行动策略也会不同。表1中的慈善商业化维度用强和弱两个指标进行区分,网络复杂性维度则用高和低两个指标衡量,两两垂直相交形成的象限代表四种SPPP模式的基本类别,也内含着复杂性程度、商业化程度差异化情境下慈善组织行动策略类型。

表1SPPP模式的分类框架

1.社会投资模式

SPPP中合作各方形成了强有力的关系网络,资金、人力、信息等要素在合作网络中持续流动和合理配置,客观上形成一种强合作网络复杂性情境。慈善组织在这一环境中,不断地通过政府支持以及多种市场机制与合作主体交换资源,各方主体均能从慈善公共服务供给中获得相应回报,分配达到“自洽”,而慈善组织在定价机制中占据主导地位从而实现自身均衡。社会投资SPPP模式下,慈善组织能够通过服务收费和政府支持获得可持续发展资金,投入到下一个循环中创造慈善效益,因此,在“高网络复杂性—强慈善商业化状态”下,社会投资SPPP模式形成资源配置的良性内循环,慈善组织能够通过与系统内其他组织进行资源互动,创造持续影响力,并且在此基础上诉诸“复制策略”寻求慈善影响力升级。

2.回报倾斜模式

尽管宏观层面上SPPP合作各方形成了复杂性程度较高的关系网络,网络主体之间合作紧密,然而受到微观层面上政府部门与商业企业的强势影响,慈善商业化水平不足,投融资机制以及定价机制不健全,导致慈善组织网络在获取资金、人力、信息等要素过程中呈现“阻滞”情势,无法满足自身投入,此时SPPP模式外现出一种“倾斜”状态。回报倾斜SPPP模式下,慈善组织不能从合作网络中获取可持续发展资源,表现为定价机制的不健全性。在组织生存的驱动下,慈善组织不得不从外部支持网络获得行动资源,通过“外部补贴策略”弥补合作网络失衡。

3.中位依赖模式

SPPP中合作各方并未形成复杂性程度较高的合作网络,表现为两类系统之间的互联特征,但是在资源流动过程中,由于慈善商业化水平高,资金、人力、信息等要素通过慈善组织流到其他合作主体中,慈善组织处于网络中的强势地位,扮演着“中间人”的角色,从而实现慈善均衡。中位依赖模式下,尽管慈善商业化程度较高,然而合作网络的弱关联性使得慈善组织无法充分发挥自身效用,因此,在合作网络中,慈善组织极大可能充当“连线员”的角色,不断在网络中搭建潜在合作桥梁,从而使得合作网络趋于复杂性程度更高的行动场域,巩固合作模式的持续运转。

4.投资吸纳模式

SPPP中合作各方并未形成复杂性程度较高的合作网络,普遍的弱慈善商业化情境导致慈善组织无法处于合作网络的中心位置,商业化工具和机制的缺乏使得合作各方都无法从公共服务中获取维持自身运转的资源,该模式所处的服务领域需要大量资源投入,形成一个“资源洼地”,不断吸纳投入进来的各类资源。在投资吸纳模式下,慈善组织无法通过商业化机制获得发展资金,合作网络部分地因为服务领域属性呈现出弱复杂性的结构特征,在这样一种情境中,各方无法形成合力,不可持续状态下单靠慈善组织承担“内部建设者”几乎没有可能。慈善组织极有可能采取“外联策略”吸纳更多的合作主体进入到合作网络中,为合作网络带来更多的资源。

三、SPPP模式案例比较分析

为从微观上更深切地剖析中国本土SPPP模式实践经验,研究团队对内蒙古老牛公益基金会、北京联益慈善基金会、腾讯公益基金会、宁波善园基金会等慈善组织参与实施的慈善创新项目进行了细致考察。通过对这些慈善创新项目的深入思考,本研究认为,这些案例基本符合SPPP模式的相关类型。

(一)老牛基金会儿童探索馆

在青少年教育公益创新领域,老牛儿童探索馆形成了良好的示范。中国儿童中心老牛儿童探索馆(简称探索馆)坐落在中国儿童中心园内,是中国儿童中心、老牛基金会、北京师范大学中国公益研究院三方合作,在中国建立的第一家融合国际先进儿童博物馆教育理念和运作模式的公益性儿童探索馆。探索馆为0-7岁儿童构建全感官体验的探索成长环境,通过自由探索、动手动脑、快乐学习、亲子互动、教育活动等形式,让儿童认识自己、认识世界。该项目资源汇聚与流动上体现为强合作网络复杂性,探索馆是在中国儿童中心原科学宫基础上改建而成的,在建设资金筹集上,老牛基金会捐资4183万元,中国儿童中心争取财政经费2000余万元,项目建设资金规模超过6000万元;在专业服务供给链条中,筹措到足够的资金后,老牛基金会积极与国外专业机构取得合作,场馆设计和制作安装均由国外专业机构完成。此外,场馆建设全过程得到美国夏威夷儿童探索中心以及北京师范大学中国公益研究院专业支持。在合作网络构建中,该项目涉及政府部门、中国儿童中心、老牛基金会、美国JRA等公司、北京师范大学中国公益研究院、美国夏威夷儿童探索中心等主体。整体而言,老牛儿童探索馆合作网络中,基金会与政府负责资金支持,资金流向负责场馆运营的中国儿童中心、负责场馆设计的美国公司、负责专业支持的北师大公益研究院等合作主体,各个合作主体之间分工明确,老牛基金会参与场馆的建设、运营、维护、推广全程,场馆建成由中国儿童中心负责运营管理,实行理事会下的馆长负责制,基金会在理事会占1个席位,其他理事都是相关领域的专业人士,场馆运营相对独立。探索馆采纳定价机制确定强慈善商业化情境,该馆于2015年6月正式向公众开放,分城市广场、开心市集、繁忙小镇、阳光之谷等50多个展馆,展馆面积1800平方米,开业一年到访儿童及家长已达18万人次。探索馆运营情况良好,目前已经形成了良性的资金链条,正积极筹划模式复制事宜,强慈善商业化保障了SPPP模式良性运转,模式的复制潜能一定程度上呈现了该模式的可持续性。

(二)北京联益基金会高原肝病研究诊疗中心

在健康扶贫领域,北京联益基金会探索出全新的模式。2018年,经青海省卫健委批准,北京市联益慈善基金会向青海玉树市八一医院捐赠,用于高原肝病研究诊疗中心大楼的建设,旨在回应玉树地区肝病高发、因病致贫、因病返贫的严重问题,共同探索重大传染病防治工作与精准扶贫相结合的健康扶贫模式。2018年4月16日,由北京联益慈善基金会、玉树市卫计委和八一医院共同投资建设的“高原藏区儿童肝病研究与防治中心”在八一医院成立。联益基金会高原肝病研究诊疗中心项目是北京联益基金会发起的藏区公益项目“健康梦想”的重要成果之一,基金会提供诊疗中心大楼建设资金支持,还聘请北京地坛医院的专家为八一医院的传染科医生提供培训。政府则出台政策为肝病儿童提供免费医疗。此外,在“世界肝炎日”和“玉树赛马节”等重要节日,诊疗中心在玉树市范围内开展肝病防治宣传工作,并深入到项目扶贫村开展肝病义诊工作。从出资方以及合作主体的多元性上考察,该模式呈现出强合作网络情境特征,出资方由联益基金会与玉树市政府共同构成,资金流向负责建造研究诊疗中心大楼的建筑公司、负责提供肝病诊疗的八一医院、负责提供肝病研究诊疗的专业机构等主体,各方通过签署合作协议构筑了复杂性程度较高的合作网络。然而,在慈善商业化策略中,该项目并未形成慈善资源再循环的良性机制。由于该项目属于北京联益基金会这一慈善组织推出的公益项目之一,加之政府出台针对性政策提供免费肝病诊治,项目未形成收费机制,联益基金会无法从该项目中获取足够的运转资金,合作网络内资金基本用于诊疗中心大楼建设以及相关诊疗。北京联益基金会依靠不断“填补”的慈善捐赠维持诊疗中心的持续运转,八一医院以及相关研究机构提供专业医疗服务,玉树市政府财政负责支付医疗服务所需费用,此外,八一医院负责诊疗中心的运营,高原肝病诊疗中心还解决了高原肝病治疗和科研的迫切需求。

(三)腾讯公益基金会明德实验学校

在义务教育领域创新中,深圳明德实验学校通过慈善创新打造出一种独特的改革模式。明德实验学校创办于2013年9月,是从小学到高中的12年一体化学校,现有香蜜、碧海、大鹏三个校区。该校是由深圳市福田区政府与腾讯公益慈善基金会共同投资运营的一所“公立非公办”学校。其独特性体现于福田区政府将学校委托给明德实验教育基金会承办。明德基金理事会由福田区和腾讯基金会组成,秘书长由腾讯公益基金会执行秘书长担任。明德实验学校积极探索义务教育改革模式,深化教育领域综合改革,推进管办评分离,着力打造教育综合改革示范校。福田区政府和腾讯公益基金会签订《合作办学框架协议》,采取一比一配捐方式共同成立明德实验教育基金会进行捐赠资金管理。最为创新的是,明德实验学校采用董事会领导下的校长负责制推进学校教育改革工作,探索教育家型校长治校的全新模式。整体而言,明德实验学校合作网络复杂性程度较低,腾讯公益基金会与福田区政府在网络中处于强势地位,慈善组织在资金流入与运营管理两个方面提供支持,依赖于腾讯公益基金会和福田区政府的注资,明德实验教育基金会能够获得充足的经费,经费运用于学校日常教育管理和设施建造维护方面。然而,腾讯公益基金会绝大部分资金来自于腾讯公司慈善捐赠,明德实验教育基金会资金则来自于腾讯公益基金会与福田区政府,某种程度上来说,在这一项目中,无论是腾讯公益基金会还是明德实验教育基金会都只承担了“中间人”的角色。

(四)宁波公益慈善综合体善园

善园是由民间慈善组织在地方党委、政府大力支持下打造的志愿服务共同体,定位为城市慈善文化地标、公益慈善主题公园、活化的公益慈善博物馆,是集展示、体验、参与、服务、慈善文化倡导于一体,具游览、休闲、教化之功能的综合性志愿服务平台。该项目自2011年提出,2014年立项,2015年6月奠基。2013年,鄞州银行公益基金会等公益组织接受鄞州区政府等委托,对严氏建筑群进行更有意义的保护利用,鄞州区人民政府明确:“宁波帮严氏建筑群”作为公益设施委托慈善组织进行保护、活化、利用,同时将与此建筑群毗连,因城市道路规划建设而形成的零星宅基地整体设计、规划、建设成善园,在此基础上发起创立宁波市善园公益基金会。在善园建设的两年里,近百家企业、数千人次捐款捐物。该项目由公益组织民间众筹近2000万元,历时两年建造而成,于2017年6月17日开园。开园两年多来,善园先后获评中华慈善奖和浙江省首批慈善基地等重量级荣誉,项目已先后接待境内外参访团队、民众数万人次,截止2019年末,累计募集善款23994万元,累计实现善款投放19163万元。善园占地面积16000平方米,内含志愿者广场、慈善博物馆、公益集市、公益组织孵化基地、义文化研究中心等。善园由宁波市内慈善组织出资成立善园基金会进行捐赠资金管理,负责善园改造事宜的推进,建筑公司负责善园的建设改造具体工作,合作网络呈现出简单化的特征,尽管吸引近百家企业以及数千人捐赠,但在现有合作网络中并未构筑复杂性程度较高的合作基础。另一方面,善园作为公益慈善空间综合体,其维护和服务延伸需要大量资源,在建设前期筹集了大量慈善资金用于建设改造投入,建设中后期也持续不断吸纳慈善资源,善园的建设和运营完全依靠资金投入以及公益服务,包括善园的保护和设计都依赖于专业建筑设计机构提供的公益服务,善园尚未构建适切的收费机制满足善园基金会前期投入以及持续发展,形塑出一个需要大量慈善资源进入的“洼地”。

综上案例可知,四个应用SPPP模式开展的慈善创新项目在行动领域、网络复杂性、慈善商业化程度等方面展现出较大的异质性:案例1儿童探索馆致力于儿童科教;案例2高原肝病研究诊疗中心旨在改善藏区医疗卫生基础设施;案例3腾讯明德实验学校尝试做义务教育改革的先锋实验者;案例4宁波公益慈善综合体善园探索“慈善”主题公共空间改造与服务模式。慈善组织嵌入到这些领域内与其他部门组织形成复杂性程度不一的合作网络,案例1和案例2构建了复杂性较高的合作网络,案例3和案例4合作网络复杂性程度较低;此外,由于受到网络各方“互嵌”牵制,慈善商业化程度也不尽相同,案例1与案例3中慈善组织综合运用不同的市场机制,呈现为高慈善商业化,而案例2与案例4则表现为慈善组织投融资机制较为传统,缺乏相应定价机制,呈现为低慈善商业化情景。

从案例异质性出发,更加深入地分析不同案例所代表的SPPP模式内涵差异可知,各个案例模式有着不同的运行机制以及行动策略。儿童探索馆采取社会投资SPPP模式建立和运营,综合政府部门、社会组织、商业企业的优势构建了一种“强慈善商业化—高网络复杂性”的合作模式,为实现探索馆永续运营,合作各方在构建适切的合作网络后,还探索建立了独特的运营机制。馆长负责制这一良性治理机制保证了运营的独立性,服务收费更是为场馆运营供给了源源不断的经费,保障了运营的持续性,在探索馆运营过程中,慈善组织能够通过投融资机制、内部治理机制与收费机制获得平衡:一方面,慈善组织嵌入到合作网络中为SPPP项目提供资金支持、专业支持、运营支持;另一方面,慈善组织能够在SPPP项目中获得发展经费,维持自身良性循环,老牛基金会作为出资方还设想在国内其他城市“复制”儿童探索馆模式。高原肝病研究诊疗中心采取回报倾斜SPPP模式建设和运营,表现为服务收费机制的缺失以及合作主体关系的紧密,从而构建了“弱慈善商业化—高网络复杂性”的合作模式。在建造和运营过程中,慈善组织作为资金的来源方未能通过医疗服务收费获得后续慈善活动的行动资金,而是作为单纯的“输出端”在SPPP模式中供应慈善资源,资金流向了负责建造研究中心的商业企业以及负责提供医疗服务的医院医生,联益基金会通过其他慈善捐赠项目“补贴”研究中心的运营和维护。明德实验学校通过中位依赖SPPP模式推动义务教育改革,在“强慈善商业化—弱网络复杂性”的情境中,腾讯公益基金会以及明德实验教育基金会分别链接了不同的资源方,通过基金会的“链接功能”,明德实验学校能够运用市场机制聘请教育家实施治校改革实验。善园通过众筹模式成立善园基金会,善园作为公益慈善综合体对入驻于公共空间内部的慈善组织并未形成收费机制,尽管链接了大量捐赠人以及慈善组织,但是并未与商业企业形成良好的合作模式,呈现“弱慈善商业化—弱网络复杂性”的特点。并且,由于善园的建设和运营需要大量资金,众筹模式下资金来源呈现多元化特征,因此善园需要不断地吸收建设资金用于公共空间的管理和维护。

进一步地,比较差异化背后的同质性可知,首先,这些慈善创新SPPP项目与传统的慈善模式相比都或多或少延展出一种特殊性,致力于改变传统的部门慈善供给模式,创新慈善资源的汲取和配置方法;其次,SPPP模式能够有力地撬动资金进入目标领域,改变目标领域的慈善供给现状,满足慈善项目的资源需求;最后,慈善组织在SPPP模式中扮演着重要的角色,并且能够通过差异化的策略满足不同模式的合作目标。

四、结论与讨论

社会创新除了要营造一个良好的慈善社会环境,还要创造更多社会参与的渠道,革新慈善的方式。本研究所探索的SPPP模式下的慈善创新途径将成为一个有益尝试。慈善事业发展面临行业基础设施的瓶颈,PPP模式公共价值失灵问题也引致公私合作模式的种种诟病,中国慈善事业发展不能停留于传统的一对一援助,而是应该从解决基础设施问题入手,寻求更加适切、可持续的现实工具,这一问题的解决之道在于SPPP。考察SPPP模式的相关案例发现,当前SPPP模式还停留在探索阶段,存在商业化工具运用不足和合作治理网络构建阻滞等障碍,针对不同的SPPP模式障碍应当采取不同的优化策略:在弱慈善商业化模式中应当通过完善投融资机制和定价机制创造慈善创新的良性循环,在合作网络复杂性程度较低的模式中应当打通跨部门合作壁垒,为慈善组织创造更多潜在的合作路径。任何创新都隐含着对传统的创造性破坏,SPPP模式与慈善创新同样也不例外,为了更好地发挥这一工具的积极作用,未来还应该在以下方面予以保障和支持。

首先,应尽快完善慈善组织商业化的法律保障。英国和新加坡等国家在颁布慈善法之后,专门出台了《慈善组织交易行为指引》等配套文件,对慈善组织商业化予以法律保障的同时也对相关交易行为采取了规制措施。我国虽然于2016年出台了《慈善法》,但对于慈善组织开展交易行为还是秉持了十分谨慎的态度,不仅影响了慈善组织可持续性发展,也在一定程度上阻碍了慈善创新。本文研究发现慈善组织商业化是SPPP模式得以落地实施的关键,同时也是SPPP模式完整性的前提。为此,建议政府出台《慈善法》相关配套文件时可以尽快制定有关慈善组织交易行为的指引,在坚持非营利性的原则基础上,拓宽慈善组织参与商业行为的通路,为慈善创新创造有利的外部环境。

其次,政府部门应加大PPP模式向SPPP模式转移的政策力度。当前PPP模式相关政策呈现出向社会领域倾斜的有益趋势,但现有PPP的政策体系没有对慈善组织在提供公共服务中的重要作用给予充分的重视,这在一定程度上消解了各方合作网络构建积极性,不利于慈善创新的深化发展。本研究发现,合作网络复杂性程度决定了SPPP模式中资源要素的流动速率,同时也决定了SPPP模式可持续性强弱。为此,建议进一步推动现有PPP模式向社会领域的纵深延展,并将慈善组织纳入到SPPP合作网络中承担重要角色,从而嵌入性地利用政府、企业和慈善组织各自的优势,寻求全新的公共服务供给方式实施共同生产(coproduction)和共同创新(co-innovation)。

最后,推动SPPP模式由部门战略上升为国家蓝海战略。民政部门主要负责与民生保障相关的事务,民生领域蕴含了广阔的市场空间,但一直以来民政部门保障思维的路径依赖,以及对于市场化工具的抵触,导致这一领域的很多潜力没有被充分挖掘。相应地,以民政为主管部门的慈善组织在这一领域也难有所作为。目前PPP主要由发改委和财政部在主导,未来需要打通部门之间的隔阂和各自为政的碎片化局面,在共建共治共享的社会治理共同体理念下将SPPP上升为国家蓝海战略,在多个部门之间建立联动协调机制,加大跨部门合作治理力度,并鼓励地方层面开展先行先试,诸多合作障碍才有可能化解。

需要指出的是,本研究只是给出了SPPP模式的基本模式,在现实的合作治理中,由于权力、资源禀赋、功能定位等原因,合作主体在治理网络中的行动者地位可能并不是平等的,并且每个公共服务领域都形成了路径依赖,打破路径依赖、创新合作治理模式的难度也是不一样的,在实践中可能存在很多细分模式,后续研究应当寻找更加微观的视角对SPPP模式的具体类型进行深入挖掘。