农村耕地分布不均等性的变化:1988—2013

罗楚亮 梁晓慧

关键词:人均耕地面积;基尼系数;Oaxaca-Blinder分解

摘 要:农村土地分配对于农业发展、农村稳定和农民增收可能具有先决性的影响。采用CHIP1988、1995、2002和2013年的数据考察了农村耕地分配不均等性的变化,发现1988—2002年人均耕地面积出现了一定程度的下降,而2013年有较小幅度的上升。以基尼系数衡量的土地不均等在1995年出现了略微的下降,之后年份保持持续上升趋势,且2013年不均等程度已超过1988年。进一步研究发现,不论是采用农业收入还是总收入,整体上均显示随收入水平提高其人均耕地面积也增加,这说明土地可能更多的集中在富人手中。此外,本文还发现户主为女性、家庭人口规模越大则人均耕地面积越小,而家庭收入与县均值的比率以及县农业收入占比越高其人均耕地面积越大。采用Oaxaca-Blinder分解结果显示,家庭规模和家庭年龄性别结构因素随时间变化对人均耕地面积变动的影响变得更加重要。

中图分类号:F321.1文献标志码:A文章编号:1001-2435(2021)02-0123-012

Changes in Land Inequality in Rural China from 1988 to 2013

LUO Chu-liang1,LIANG Xiao-hui2(1.School of Labor and Human Resource,Renmin University of China,Beijing 100872,China;2.Business School,Beijing Normal University,Beijing 100875,China)

Key words:acreage per capita;Gini coefficient;Oaxaca-Blinder decomposition

Abstract:Land allocation may have a prerequisite impact on agricultural development,rural stability and farmers income. This paper examines the unequal distribution of rural arable land using data from CHIP 1988,1995,2002 and 2013. It was found that there was some decline in acreage per capita in 1988-2002,while in 2013 there was a small increase. Land inequality,as measured by the Gini coefficient,declined slightly in 1995 and continued to increase in the following years,and the land was allocated more unequally in 2013 that in 1988. Further, whether using agricultural income or total income,both of them indicate an increase in the area of arable land per capita with income,suggesting that land may be more concentrated to the rich. In addition,the larger the female-headed household size,the smaller acreage per capita while the higher the ratio of household income to county average and the proportion of county agricultural income,the larger the area of cultivated land per capita. The Oaxaca-Blinder decomposition indicates that household size and age-gender composition played an increasingly important role in land inequality changes.

——————————————————————————————————————————

一、引 言

土地分布對于经济发展、社会稳定都具有至关重要的意义,对于农业发展、农村稳定和农民增收可能具有先决性的影响。土地分配往往与时代环境相契合,传统社会中,土地是财富积累的重要手段,在遭遇不利的外部冲击时也可能成为一项重要的避险资产,这也决定了人们可能会具有较强的土地持有倾向,从而使得土地交易活跃,导致土地可能集中在少数人手中。现阶段基于农村土地集体所有制的分配方式,一方面强调土地在村集体内部成员之间“公平”1分配,另一方面对于土地流转做出相应限定,目的在于防止由于流转而造成土地的过度集中2以及用途改变而危及国家粮食安全3。

20世纪80年代左右,国家开始实行的家庭联产承包责任制采用分包到户的方式,即在土地集体所有制的前提下实现了由集体经营土地转为以家庭为主经营土地的形式,这一方式极大的激发了农村劳动力耕种的积极性,促进了80年代农业经济的快速增长[1-3]。但这一土地分配政策并未导致“人地不均”现象,之后国家又先后出台了“土地承包期三十年不变”“二轮承包后再延长三十年”等相关政策。但这一政策随着时间的变动似乎也逐渐露出弊端。从形式上看,该政策出发点可能是为了促进农民做出对土地长期投资的决策,然而在土地归集体所有的前提下,所有农民都有权力均分土地,这必然面临着土地不断调整再分配的过程[4]。随着城镇化、城乡大规模流动等因素的影响,农村家庭中逐渐出现了“人地不均”现象。这种不均等现象更多是由于最初分产到户的临时性土地承包方案被固定并长期实践,土地并未随着土地养活人口数量变化而相应调整,导致在实施的过程中出现了一系列问题。土地流转的低效率也会导致分配后的不均等现象。农村耕地在市场机制下更容易由低效率家户流转到高效率家户中[5-6],这可能会导致土地分布的不均等。进一步的,土地流转后土地经营模式的变化有一定的社会效应和经济效应[7]。党的十九大提出土地确权问题,但这一政策的有效实施首先需要了解现阶段土地分布现状,如果仅仅以微小调整后的土地二轮承包政策作为土地确权中公平分配的基准,那么可能会隐藏一些潜在的矛盾。因此,随着“十四五”规划再次强调土地确权,有必要对土地分布现状以及相关影响因素加以考虑,这可能会为国家实施相关土地政策提供一些重要的客观事实。然而,关于我国土地分布状况的相关研究却并不多见。布伦纳[8]根据中国居民收入分配课题组(CHIP)1988年和1995年的调查数据发现,土地基尼系数从0.599下降至0.431,他认为这种下降是由于土地分配调整、人口结构变动以及人口流动所导致的。总体而言,对于我国土地分布状况及其变化特征的研究相对较为缺乏。本文将基于中国居民收入分配课题组历次农村住户调查,讨论相应时期农村土地分布状况。

二、土地分布不均等性的总体变化

(一)数据说明

中国居民收入分配课题组(CHIP)在1988年、1995年、2002年和2013年进行了四次农村住户调查4,各年样本量分别为10 258、7 998、9 200、9 282、个人样本量分别为51 352、34 739、37 969、37 837。样本覆盖的家庭数量在8 000到10 000万左右,这四次调查一共涵盖13个相同的省份5,其中1988年和1995年数据中的四川包含重庆,在后两次调查中重庆被单列6。整体而言,所覆盖的省份数量在1988年以后年份的有所减少,但所包含的省份都覆盖了我国经济发展程度不同的区域。

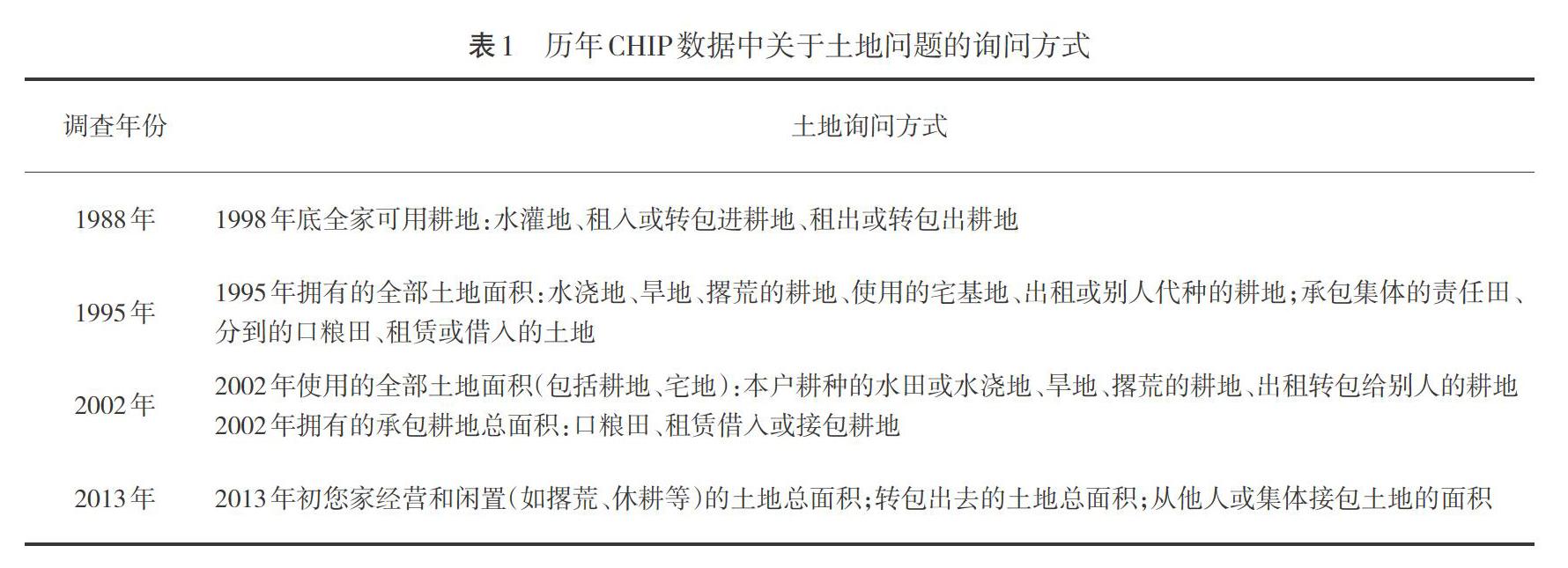

历次调查关于土地的具体询问方式可见表1,根据这些信息可以分別构造出耕地拥有面积和耕地使用面积来反映家庭土地状况,其中拥有面积是指家庭所承包的面积,而使用面积则指实际耕种的面积。两者的关系可以表示为:“家庭使用(耕地)面积=家庭拥有(耕地)面积+租入面积-租出面积”。2013年的土地问题没有明确限定为“耕地”,为简便将它们也推定为“耕地”,这与之前年份可能存有一些差异。

(二)耕地分布总体状况

表2给出了四次调查中农村人均耕地面积的基本信息。从耕地均值来看,1988年到1995年期间,人均耕地面积出现了一定程度的下降,人均使用面积下降了0.42亩,人均拥有面积下降了0.22亩;这种下降倾向也表现在1995年至2002年期间,这一时期出现了较大幅度下降,人均使用和人均拥有分别下降0.55亩和0.75亩。从2002年到2013年期间,人均耕地面积略有上升,这可能与农村耕地保护的加强以及城镇化所导致的农村人口减少有关1。

表2还给出了人均耕地的不均等状况,分别采用了变异系数、基尼系数、Theil指数和MLD指数等常用不均等指数,这些不均等指所反应的趋势比较相似。从1988年到1995年期间,无论是使用面积还是拥有面积,人均耕地面积不均等程度都有较大程度的下降,基尼系数分别下降了9.4个和6个百分点。布伦纳认为这种特征是由于这一期间出现了土地分配的重新调整、人口结构变化以及农村劳动力流动等现象[8],但这些解释并不是建立在针对不平等指数分析的基础上,因而具有某种程度上的猜测性质。值得注意的是,此后年份中人均耕地面积的不均等程度逐渐上升。这种上升主要发生在1995年至2002年期间,2002年不均等程度已经超过1988年。此外,表2中还汇报了经过调整后的变异系数和基尼系数2,以此反映考虑耕地质量后的不均等状况。可以发现,考虑土地质量后的分布更不均等,1995年调整前后的结果差异更大,2002年和2013年的结果比较接近。这可能意味着有些地区在人均耕地面积绝对数量上占劣势的同时,较低的耕地质量导致了低效率。由于缺少1988年的土地质量信息,后文分析中仍以调整前结果为基准。无论是按照使用面积还是拥有面积,历年人均耕地不均等程度都要高于相应年份农村人均收入的不均等程度34。

从耕地分布的各分位点变动来看,低分位点的人均耕地数量总体上都有下降的倾向。耕地数量为0的人群比重也在逐渐上升,2002年耕地数量为0的人群比重达到20%。而耕地分布高分位点的人均耕地数量,从1988年到2002年之间出现了大幅度下降,但2002—2013年则呈上升趋势。因此,耕地分布不均等上升过程中,既有人均耕地分布高端不均等的上升也有低端不均等的扩大。

由于这四次调查数据所涉及具体省份有所差异,图1比较了全部省份和四次调查相同省份所得到的人均耕地面积均值以及相应的基尼系数。从中可以看到,基于相同省份计算得到的人均耕地面积要略低于全部省份,但不同年份之间的变动特征在两个计算口径之间没有差异。两种省份口径下的人均耕地面积基尼系数也具有类似特征。因此,后文对于耕地分布的讨论以全部省份为基础。

三、耕地分布与家庭收入

(一)耕地分布与农业收入的关系

根据表2,耕地分布不均等性相对较高,高于相应年份的农村人均收入不均等程度。耕地分布与农业收入密切相关,两者的关系可以反映农业规模化经营程度,这反应了耕地分布相对于农业收入的集中程度。由于不同地区收入水平以及耕地分配规则存在差异,因此采用每个县的农业绝对收入和农业人均收入/县平均收入两个指标分析。对于绝对收入水平分组,首先将每个县分为五个不同绝对收入水平组,再根据每个县分组将整体归并为五个绝对收入水平组;对于相对农业收入水平组,基于家庭人均农业收入与县人均农业收入占比这一指标将整体分为五个组。表3呈现了不同农业收入组的人均耕地面积分布情况。

根据表3,按绝对收入水平分年份来看,人均使用面积和人均拥有面积在不同分组中变动趋势保持一致。其中,人均使用面积在1988年随收入组水平的提高呈现先下降后上升的趋势,最高20%收入组的人均使用面积最高(2.63亩),次低20%收入组的人均使用面积最低(1.93亩),这两组人均耕地面积差值为0.7亩。1995、2002和2013年表现出农业绝对收入水平越高人均使用面积越大的特征。1995年、2002年和2013年分别从1.54亩、0.89亩和1.07亩上升到2.28亩、1.96亩和2.25亩,意味着家庭农业收入高的家庭更可能规模化经营。这三年的组间极差分别为0.74亩、1.07亩和1.18亩,表明随时间变化土地在不同农业收入组的分布极差程度也在加大,这也与表2中不平等指数的趋势一致。人均拥有耕地面积与人均使用耕地面积分布特征基本一致,整体上呈现出高农业收入家庭中人均拥有或使用的耕地面积数量都有逐渐上升的趋势。

地区(县)的农业相对收入分组结果与绝对收入组的特征基本一致。但可以发现,除2002年最高收入20%的人均使用面积组别,农业相对收入最高20%组的人均耕地面积均要高于绝对收入水平最高20%组。相对收入下的最高收入组别相对于绝对收入下的最高收入组别,可能对地区间差异性的考虑不足1,这一方面反映了农业收入越高越可能会集中利用土地进行生产活动;另一方面也可能反映了在农业收入差距更大的地区,土地可能集中在高农业收入家庭中。

表3最后给出了耕地分布相对于农业收入的集中程度。需要说明的是,这里的绝对农业收入是人均农业收入水平的绝对值。从不同年份集中率的比较来看,无论是人均使用面积还是人均拥有面积,无论是以绝对农业收入还是相对农业收入为排序的基础,相应的集中率都在逐渐上升。这意味着,耕地向农业经营户集中的趋势在逐渐增强,尽管这种集中率水平总体上仍然较低。

(二)耕地分布与收入的关系

耕地分布与农业收入的关系某种程度上可以反映土地规模经营,但不能准确刻画不同财富水平人群的耕地配置情况。因为农业收入与总收入可能不相关,由于有更多高收入的非農就业渠道存在,总收入高的人群也可能农业收入更低。表4呈现了不同收入组的人均耕地面积,整体上与农业收入结果比较相似,但也有几点差异。首先,收入最高20%和最低20%组的人均耕地面积分别要低于和高于表3中相对应的组,这说明耕地分布相对于农业收入的集中程度更高。其次,2013年收入最低20%组的人均耕地面积并非最低。最后,2013年相对于绝对收入的集中率指数均为负值,意味着收入越高的人群人均耕地面积越小,这可能是由于高收入人群在增加其他非农就业渠道时更容易将土地流转出去。

整体上讲,不论按何种分组方式1,收入更高的组别相对人均耕地面积也越大,耕地分布更多的集中在富人群体中,而相对贫穷的人则对耕地的使用和拥有水平均较低。需要注意的是,这一结果可能更侧重于反映富人利用土地的财富属性。

四、农村住户耕地面积的回归分析

人均耕地面积与个体、家户及所在地特征可能具有一定的关联性,为试图揭示其中的关系,回归方程考虑了户主、家庭、乡村、县四个层面,模型设定如下:

其中,[i]代表个体,[f]代表家庭,[v]代表乡村,[c]代表县,[t]代表时间。[Yifvct]是个体层面的人均耕地面积,包括人均使用耕地面积和人均拥有耕地面积。各变量定义为:户主性别([Genderit]),户主受教育水平([Educit]),家庭规模([Sizeft]),家庭年龄结构([AgeStruft]),家户中是否有党员([Partyft]),家户中是否有干部([Cadreft]),人均收入与县人均收入比率([Ratio_fft]),是否住在郊区([Suburbsvt]),所在地地势([Terrainvt]),县农业收入与总收入比率([Ratio_c1ct]),县外出人口占比([Ratio_c2ct]),[Rr]和[εifvct]分别表示区域固定效应和随机误差项。

由表5可以看出,相对于户主为男性,女性户主的人均耕地使用面积和人均拥有面积分别低0.25—0.76亩和0.25—0.74亩。相对于文盲户主,其他受教育程度户主的人均耕地面积在2013年往往更低,这可能因为受教育程度高的人群选择非农就业的比例更高,因此在土地流转政策下会将土地流转出去。受教育水平对人均拥有面积的影响与使用面积的影响趋势基本一致,值得说明的是,尽管有些系数并不显著,但随时间变化户主受教育水平高的家庭人均耕地面积通常更低。家庭人口规模越大其人均耕地面积会越小,且随时间系数变得更小。“土地30年不变”政策制度下难以调整婚嫁妇女及其子女的耕地,因此随时间人均耕地面积更低[9]。家庭年龄结构与人均耕地的关系在不同年份并不相同,家庭中年长人群占比高的家户其人均拥有面积会更高。这一结果与范建国等[10]的结论类似,这可能是因为这一年龄段的人群及其子女均可以分享到土地政策调整的红利,同时在代际分家中获得了家户内重新分配的土地,使得人均耕地面积更高。1988年有党员的家户其人均使用面积和人均拥有面积通常会高0.294亩和0.298亩,其余年份是否有这一家庭背景与人均耕地面积没有显著关系。而有乡村干部的家户其人均使用面积和人均拥有面积在1988年相对更低,但随时间推移,到2013年相对高0.419亩和0.22亩。1988—2013年,家庭人均收入相对于县平均人均收入水平与人均耕地面积1的关系呈现倒U型关系,在2002年达到最高。土地在市场机制作用下会趋向于集中[11],相对收入水平越高,越可能集中土地开展规模化经营。

1988和1995年所在地为郊区人均耕地面积通常更高,但2002年和2013年却更低。相对于山区而言,平原地区在1988和1995年人均耕地面积更高,但2002和2013年却较低。丘陵地区在2002年和2013年均有着更低的人均耕地面积。县农业收入占总收入比重与人均耕地面积呈正相关关系,这一关系在2002和2013年较为明显。相对于中部来说,东部地区在1988—2002年人均耕地面积相对较低,但2013年反而更高;西部地区在1988年的人均耕地面积更高,之后年份表现更低直至2013年不再有显著差异。当地县外出人口占比对人均耕地面积仅在2002产生了显著正向影响。

五、农村住户耕地面积及不均等变动的分解

(一)Oaxaca-Blinder分解

不同年份间土地变化受某些特征的影响可能存在差异,为进一步探讨这些差异的来源及其贡献程度,我们采用了Oaxaca-Blinder的分解方法[12-13]。根据Oaxaca的方法[12],按照年份分为三个组别分别探讨各因素对年份间土地分布差异的贡献程度。那么不同年份的土地分布差异为:

[Yt-Yr=Xtβt-Xrβr=Xt-Xrβt+(βt-βr)Xr] (2)

(2)式中[Yt]代表t年人均耕地面积,[Yr]代表r年人均耕地面积,[βt]和[βr]分别表示各自的估计系数。[Xt-Xrβt]是由于个体特征引起的禀赋差异,即可以用本身属性不同造成的组间差异进行解释;[(βt-βr)Xr]是由于歧视造成的差异,即由于不同组的回报不同带来的差异。具体分解结果如表6所示。

根据表6上部分总体分解结果来看,人均使用面积在1988—1995、1995—2002及2002—2013的差异分别为-0.416亩、0.557亩和0.191亩,而人均拥有面积不同年份间差异分别为-0.219亩、-0.753亩和0.153亩1。人均耕地面积的改变大部分是由系数差异解释的。其中禀赋差异对人均使用面积在三个时期分别解释了135.82%、77.2%及680.1%,这说明差异主要是由于不同年份的回报不同带来的。人均拥有面积与使用面积的结果类似,在三个时期系数差异分别贡献了91.32%、87.92%及747.71%。

注:表的中部分及下部分括号内为贡献百分比。其中,家庭背景包含户主是否党员、户主是否村干部;村地形包含是否郊区、所在地地势;县特征包含县农业收入占收入比重、县外出人口比重。

表6的中部分报告了禀赋差异的贡献。对人均使用面积而言,1988—1995年家庭规模、县特征和家庭年龄性别结构是影响耕地使用面积变化的重要因素,贡献分别为-21.63%、-14.66%和-6.01%。之后两个时期尽管家庭规模和家庭年龄结构仍是人均使用面积的扩大因素,但县特征却成为缩小差异的重要因素。人均拥有面积的分解结果与使用面积结果基本一致,不同之处在于1988—1995年县特征会缩小人均拥有面积差异,贡献为40.18%。

表6的下部分是系数差异的贡献。对人均使用面积而言,1988—1995年间对人均面积扩大贡献最大的因素是家庭年龄性别结构(-57.69%),这一因素在后两个时期尽管贡献程度有所下降,分别为-21.36%和31.41%,但仍是扩大人均使用面积相对重要的因素。这可能是因为不同年份对不同年龄结构的土地政策有所不同,如“土地30年不变”政策就可能导致新生儿及婚嫁妇女难以获得相应的土地。县特征在三个时期也是组间差异的重要因素,从缩小组间差异过渡到扩大组间差异,分别贡献了51.92%、-319.39和102.62%。然而,村地形和家庭规模却成为缩小组间差异的因素,且这一贡献呈增大的趋势。2002—2013年县特征成为扩大组间差异的最大因素。对于人均拥有面积而言,1988—1995年家庭规模、家庭年龄性别结构是扩大人均拥有面积的重要因素,分别贡献-224.2%和-177.17%。对于1995—2002年和2002—2013年,县特征和区域成为扩大人均拥有面积的重要因素,而家庭规模对缩小差异有较大的贡献。

(二)G·Fields分解

不论是基于OLS回归还是采用Oaxaca-Blinder分解,其结果都是在水平值上进行的分析,难以刻画不平等程度的主要来源及其贡献程度。G·Fields分解能够刻画不同解释变量的组间差异对人均耕地面积分布不均等的贡献程度,首先估计出方程的系数,进而将回归系数作为权重估计各因素对不平等的贡献程度。在线性模型中,函数形式表示为[y=kxkβk],其中[y]是人均耕地面积,[xk]和[βk]表示为第[k]个变量和对应的系数。G·Fields分解中各因素对总体不平等的解释份额为[rky=cov(xkβk,y)var(y)]。各解释变量对不同时期人均耕地面积差异变动的解释可以由式[πk=rk1*G1-rk0*G0G1-G0]给出,其中[rk1]和[rk0]分别表示第1期和第0期各因素对总体不平等的解释份额,[G1]和[G0]分别表示第1期和第0期的基尼系数。

表7报告了G·Fields分解结果,分别从户主、家庭、村、县和地区层面报告了各自对总体不平等及其变动的解释程度。表的上半部分是各因素对总体不平等的贡献份额,从各因素对当期基尼系数的解释程度来看,可以发现不论是人均使用还是人均拥有耕地面积,1988和1995年各因素的贡献非常有限,而2002和2013年县特征解释份额相对较高,其次是包含家庭规模、家庭年龄结构的家庭特征变量。县特征对人均使用面积不平等的解释份额一直高于人均拥有面积,份额分别为13.21%、5.88%和12.8%、4.91%,这也说明县层面以及家庭属性对耕地分布集中程度的决定变得更重要。但同时也注意到,尽管县特征相对于家庭特征的解释份额更大,但这一解释份额在2013年有所下降。相对而言,其他因素的贡献仍较小。

表7的下部分内容报告了各因素对不同时期基尼系数变动的解释力度。从人均使用面积视角看,1988—1995年期间各因素对不平等变化的解释仍旧非常有限,但1995—2002年县特征和家庭特征成为扩大人均耕地使用面积不平等的主要因素,解释份额分别达到了66.56%和12.27%。但这两个特征在2002—2013却成为缩小土地使用面积不平等的因素,尤其是县特征因素,这一变化可能是由于不同县实施不同的耕地保护政策。其他因素对不平等变动的贡献相对较小,其中随时间变动户主特征的解释程度有所增加,村地形由缩小不平等变为扩大不平等,而区域因素则由扩大不平等变为缩小不平等。对于人均耕地面积而言,其结果与人均使用面积结果趋势基本一致。其中县特征在1995—2002年对人均拥有面积不平等扩大的贡献更大,这可能与不同时期各县对待人口变动实施差异化土地调整政策有关。但家庭特征却在2002—2013年变为扩大不平等的重要因素,其解释份额为60.84%。

六、总 结

土地分布问题一直是学者们关注的热点问题,这不仅关乎土地政策实施的效果,更与农村人民的生活息息相关,甚至会影响到国家的稳定和长期目标的实现。但采用具体的微观数据研究農村土地分布的不平等程度及其变化特征,现有的文献还相对有限。采用CHIP1988、1995、2002和2013年数据研究不同时期不平等的变化,主要结论如下:

首先,不论是人均使用耕地面积还是人均拥有耕地面积,其水平值及不平等指数均呈相似的变化趋势。其中,人均耕地面积从1988—2002年均呈下降的趋势,而2002—2013年略有上升。而基尼系数则在1995年发生了一定程度的下降后开始持续上升,且人均拥有耕地面积不平等程度在2002年之后开始大于人均使用耕地面积。这一变化特征与城镇化带动的人口流动以及耕地保护等政策有关。此外,我们发现不论是从事农业的高收入人群还是农村整体高收入人群,其人均耕地面积均相对较高。

其次,在人均耕地面积决定因素的回归分析中,结果表明户主为女性、家中有干部、家庭规模越大以及人均收入与县人均收入均值的比率越高则人均耕地面积越小,而县农业收入占总收入比重越大则人均耕地面积越大。

最后,在Oaxaca-Blinder对土地均值变化的分解中,显示不同年份间家庭规模和家庭年龄性别结构是解释年份间人均耕地面积差异的重要因素。系数差异对年份间耕地面积扩大的贡献在三个时期分别主要由家庭年龄性别结构、县特征和区域因素贡献的,但整体上家庭年龄性别结构对人均耕地面积扩大有正向贡献。从G·Fields分解结果中可以看到,县特征在1995—2002年对土地不平等的扩大有重要贡献,但在2002—2013年则成为土地不均等缩小的主要因素。总体而言,可观测特征对不均等变化的解释力度都比较低,这可能也间接地表明宏观层面的制度变动或者农民个体的心理等不可观测因素在其中有着更重要的作用。

参考文献:

[1] Mcmillan J. ,Whalley J. and Zhu L. J.The Impact of China's Economic Reforms on Agricultural Productivity Growth[J]. Journal of Political Economy,1989,97(4):781-807.

[2] Lin J. Y. Rural Reforms and Agricultural Growth in China[J]. American Economic Review,1992,82(1):34-51.

[3] Rozelle H. S. Technological change:Rediscovering the engine of productivity growth in China's rural economy[J]. Journal of Development Economics,1996,49(2):337-369.

[4] 叶剑平,蒋妍,朱可亮,等. 2005年中国农村土地使用权调查研究——17省调查结果及政策建议[J]. 管理世界,2006 (7):77-84.

[5] Deininger K. and Song Q. J. The Potential of Land Rental Markets in the Process of Economic Development:Evidence From China[J]. Journal of Development Economics,2005,78(1):241-270.

[6] 羅仁福,刘琰,刘承芳,等. 新型农村养老保险对农户家庭土地流转行为的影响——基于中国农村发展调查的5省农户微观数据[J]. 经济经纬,2019,36(3):33-40.

[7] 马光选,刘强. 乡村振兴背景下深度贫困地区不同土地经营模式效益比较研究——以云南省迪庆藏区为例[J]. 贵州财经大学学报,2020(2):105-110.

[8] 马克·德·布伦纳. 中国农村财产分配的重新考察[M]//赵人伟,李实,卡尔·李思勤.中国居民收入分配再研究.北京:中国财政经济出版社,1999.

[9] 朱玲. 农地分配中的性别平等问题[J]. 经济研究,2000(9):34-42.

[10] 范建国,李平,陈志钢.“生不增、死不减”农地模式能兼顾公平吗——以贵州省调查数据为例[J]. 农业技术经济,2012(6):36-46.

[11] Deininger K. and Song Q. J. The Potential of Land Rental Markets in the Process of Economic Development:Evidence From China[J]. Journal of Development Economics,2005,78(1):241-270.

[12] Oaxaca R. L. Male-Female Wage Differentials in Urban Labor Markets[J]. International Economic Review,1973,14(3):693-709.

[13] Blinder A. S. Wage Discrimination:Reduced Form and Structural Estimates[J]. Journal of Human Resources,1973,8(4):436-455.

责任编辑:孔庆洋