多重弱势:流动人口的非正规就业影响因素分析

——基于2016 年流动人口数据

韩丽丹

(广西大学,广西 南宁 530000)

流动人口是我国劳动力市场的重要主体,其就业状况不仅对改善家庭生活水平具有重要作用,同时是反映我国城镇化发展速度与质量的重要指标之一。随着我国工业化和城镇化水平不断提高,人口流动的规模不断扩大,2016 年我国流动人口占比达到16.67%;流动路线由“农村→城市”“内陆→沿海”单向流动发展成为“城乡间”“城市↔城市”双向流动;家庭化流动趋势凸显。数据显示,我国流动人口就业以非正规就业、体力劳动为主,就业形态与城市户籍人口有明显差异[1],非正式就业岗位难以享受城镇基本社会保障待遇,成为影响流动人口家庭化迁移的重要因素。因此,研究流动人口非正规就业的现状与影响因素,对于了解流动人口就业选择具有重要意义,且为新型城镇化战略提供决策依据。

国际劳工组织在《2012 年世界劳工报告》[2]中将非正规就业分为临时就业、兼职就业、自营就业3 个类型。发达国家非正规就业主要是指具有灵活性、弹性的就业方式。我国学者对非正规就业概念也进行了系统研究,杨宜勇[3]从是否签订劳动合同作为研究视角,认为非正规就业是指用人单位没有与劳动者签订劳动合同或签订了不稳定劳动合同,从而没有形成稳定的劳动关系或是形成了不稳定的劳动关系;有些学者提出不能仅从是否签订劳动合同来判断劳动者是否为非正规就业者,因为一些签订了劳动合同但并没有享受基本社会保障也属于非正规就业者[4~6];胡凤霞[7]通过分析就业概念界定非正规就业,认为存在非正式雇佣关系(如没有签订劳动合同、临时雇用、雇主随意决定工资等)、未进入政府监管体系、就业性质和状况处于低层次与边缘地位的就业均属于非正规就业。对非正规就业的规模、特征等进行了测算与描述,吴要武等[8]通过66 个城市的调查数据计算得出,2002 年我国城市非正规就业者占比为48.2%;胡凤霞[7]通过1%人口抽样调查数据计算得出,2005 年我国城镇非农部门劳动者中非正规就业者占比为52.3%;薛进军等[9]通过1%人口抽样调查数据的1/5 样本计算得出,2005年我国城镇非农就业的非正规就业占为58.85%;黄宗智[10]通过宏观统计数据计算得出,2012 年我国城镇非正规就业者占比为59.9%。对正规就业、非正规就业间的差异进行了系统研究,传统观点认为,非正规就业大多向处于弱势地位的移民或女性提供劳动机会,对劳动者的性别、年龄、文化、技能等要求不高[10],非正规就业选择具有劳动市场分割性;也有观点认为非正规就业并不意味着低级就业,非正规就业规模的扩张也不意味着城镇劳动力市场分割程度的持续恶化;郝恬等[6]、丁述磊[12]、王庆芳等[13]研究表明,非正规就业者的工作条件、收入水平和社会保证水平显著低于正规就业者,且二者的收入差距逐渐扩大;袁霓[14]研究表明,我国非正规就业者收入存在着性别差异,女性的月收入低于男性;刘妍等[15]研究表明,农村男性劳动力从事非正规就业的可能性比女性低71.34%;李林玉[16]研究表明,子女数量的增加会促进受教育水平低、上一年收入较低的已婚女性选择非正规就业;胡凤霞[7]研究发现没有学龄前儿童的农民工会提高非正规就业概率;张立媛[5]研究发现,家庭经济地位和房产数量2 个经济状况因素对非正规就业影响不显著。

综上所述,对非正规就业的研究领域主要包括概念界定、规模与特征描述、非正规就业与正规就业间存在的差异等方面,而对基于人口流动规模与方式改变的背景下我国流动人口非正规就业问题研究较少,因此,基于我国流动人口动态监测调查数据,运用Logistic 二元回归模型进行实证分析,旨为验证分析流动人口自身禀赋与外部支持因素对其选择非正规就业的影响,从流动人口自身及外部因素方面提出相关的对策与建议,提高流动人口的就业质量,实现市民化和推进“人的城镇化”。

1 数据来源

为了确保数据完整性、可信度和效度,保证研究成果的客观性和准确性,采用全国流动人口卫生计生动态监测调查(CMDS)2016 年A 卷全国个人数据,以31 个省、区、市和新疆生产建设兵团为基本抽样框,调查总样本量约16.9 万人。调查内容主要包括流动人口家庭成员基本情况、流动趋势和居留意愿、就业特征、基本公共卫生服务利用、婚育情况与计划生育服务管理、健康素养等内容。

2 研究方法

2.1 清洗数据

结合我国学者对非正规就业概念的界定与内涵,采纳样本的年龄范围为16~60 岁,将与用人单位签订劳动合同并且享受养老保险的就业者定义为正规就业者,其余均为非正规就业者。剔除部分缺失值、无效值,最终确定有效样本量76 253 个,其中正规就业样本量2 6912 个,非正规就业样本量4 9341 个;男性样本量42 419 个,女性样本量33 834 个。

2.2 构建Logistic 二元回归模型

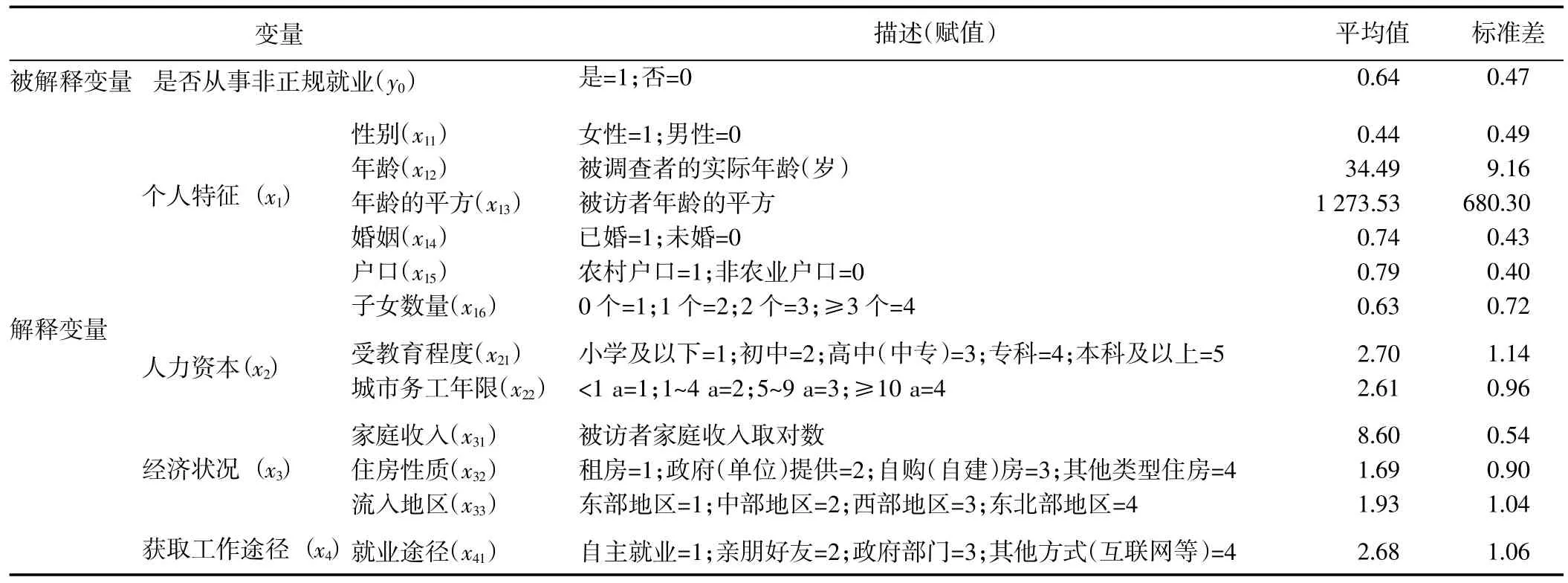

调查问卷中设计“您与目前工作单位签订何种劳动合同”“目前您是否参加养老保险”来判定样本的就业情况。将是否从事非正规就业作为被解释变量(y),非正规就业者赋值为1(y=1),正规就业者赋值为0(y=0),解释变量(xi) 的取值范围设定为[0,1],包括个人特征、人力资本、经济状况、工作获得途径4 个维度12 个变量(表1)。运用Stata15.0 构建Logistic 二元回归模型,具体模型如模型(1)所示。

其中,p:流动人口从事非正规就业的概率;xi:影响流动人口从事非正规就业的第i 个解释变量;k:解释变量数量;α 为常数项;βi:回归系数;μ:随机误差项。

表1 自变量及解释说明Table 1 Independent variables and explanatory notes

2 结果与分析

2.1 描述性分析

通过对76 253 个样本进行汇总分析,结果(表2)表明,流动人口中非正规就业者占比64.71%,正规就业者占比35.29%,非正规就业已经成为我国流动人口的重要就业方式之一。

2.1.1 个人特征分析 流动人口就业者以男性为主,非正规就业者的男性占比为55.86%,正规就业者的男性占比为55.20%,均在55%以上;年龄结构以青壮年为主,非正规就业者平均年龄为34.91 岁,正规就业者平均年龄为33.70 岁;婚姻状况以已婚为主,73.17%非正规就业者已婚,77.94%正规就业者已婚;户口以农业户口为主,86.62%非正规就业者是农业户口,67.06%正规就业者是农业户口;子女数量0~1个为主,72.04%非正规就业者子女数量 0 ~1 个,81.65%正规就业者子女数量0~1 个。数据(表2)表明,流动人口子女数量增加,促使其选择非正规就业的概率会进一步提高,选择正规就业的概率会逐步降低。

2.1.2 人力资本分析 选择非正规就业和正规就业的流动人口学历差异较大,其中,非正规就业者学历分布不均匀,以初中学历为主,占比依次为初中>高中>小学及以下>专科>本科及以上;正规就业者学历结构分布较为均匀,初中、高中、大学专科、本科学历占比均为25%左右。从事非正规就业者城市务工年限总体少于正规就业者,务工年限≤4 a 的非正规就业者占比高于正规就业者,≥5 a 的非正规就业者占比低于正规就业者。数据(表2)表明,城市务工年限越长、从业经验越丰富的流动人口,选择非正规就业的概率就越低。

2.1.3 经济状况分析 选择非正规就业和正规就业的流动人口家庭收入差距较大,其中,非正规就业者平均家庭收入为5 604.82 元,正规就业者平均家庭收入为7 968.66 元,是前者的1.42 倍。非正规就业者与正规就业者住房性质差异较大,其中,61.59%非正规就业者是租房,较正规就业者占比高8.8 个百分点,18.59%非正规就业者住房是自购(自建)房,较正规就业者低11.78 个百分点。17.32%非正规就业者住房是政府(单位)提供,较正规就业者高2.83 个百分点。流动人口流入地区以东部和西部地区为主,非正规就业者流入西部地区、中部地区和东北部地区占比均高于正规就业者,其中,42.58%非正规就业者流入东部地区,较正规就业者低21.37 个百分点,31.98%非正规就业者流入东部地区,较正规就业者高11.43 个百分点,16.28%非正规就业者流入中部地区,较正规就业者高5.83 个百分点,9.16%非正规就业者流入东北部地区,较正规就业者高4.11 个百分点。

2.1.4 获取工作途径分析 非正规就业者和正规就业者获取工作途径均以亲朋好友、其他方式(互联网等) 为主,非正规就业者通过亲朋好友、自主就业获取工作的占比均高于正规就业者,其中,60.86%非正规就业者通过亲朋好友获取工作,较正规就业者高23.75 个百分点,9.31%非正规就业者通过自主就业获取工作,较正规就业者高4.26 个百分点。

表2 描述性统计Table 2 Descriptive statistical analysis of each variable

续表

2.2 流动人口非正规就业影响因素分析

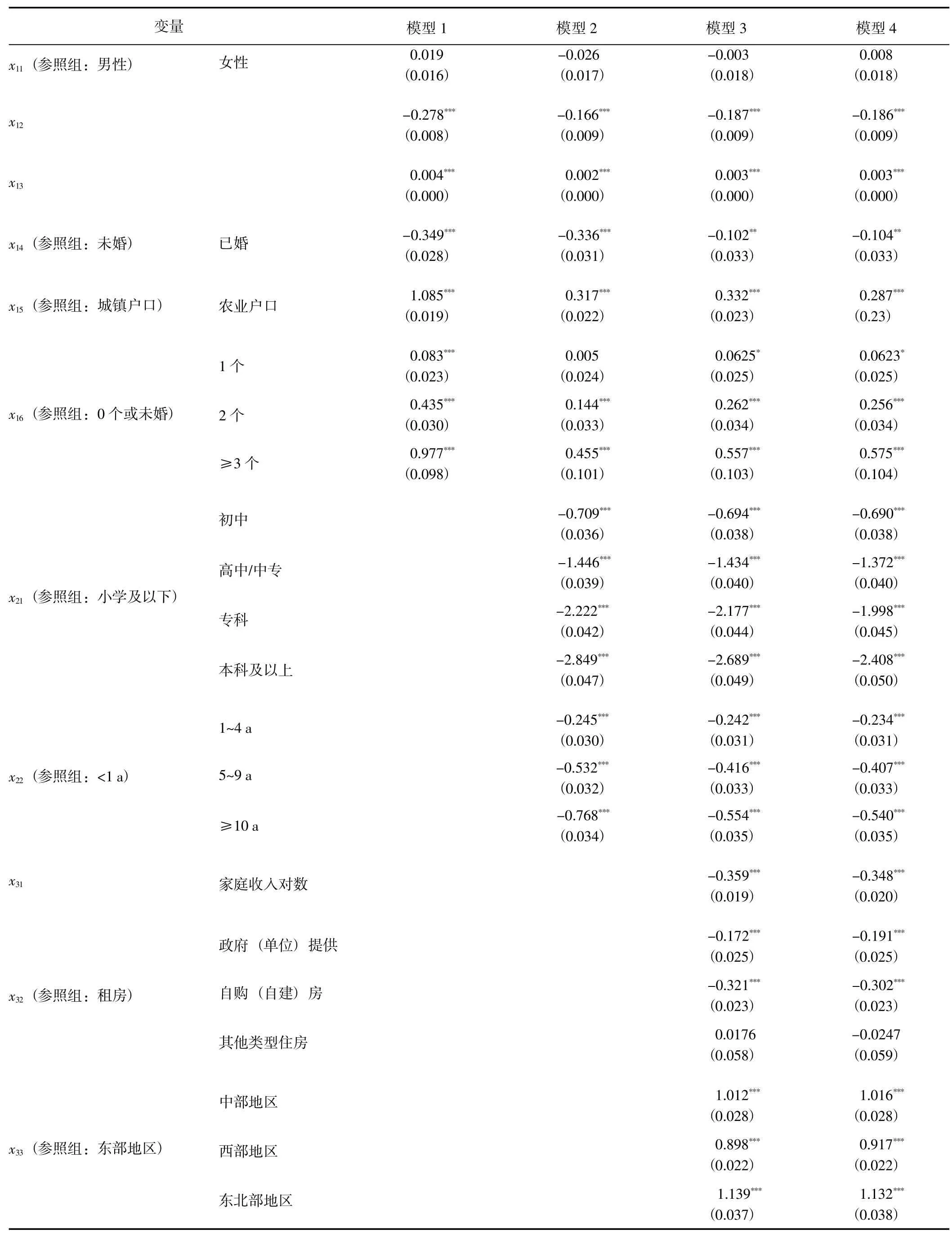

为了增强模型的科学性与稳定性,更好地研究影响流动人口从事非正规就业的因素,以个人特征为基准,依次增加人力资本(x2)、经济状况(x3)、获取工作途径(x4)4 组变量,构建模型(2)~(4),以不断加强研究层次,并根据Pseudo R2等指标,判断模型质量。从自变量回归结果(表3)分析,随着4组变量依次添加,模型的拟合度不断提高,回归方程整体显著。

2.2.1 控制变量因素分析 6 个控制变量中,年龄(x12)、婚姻状况(x14)分别在0.01、0.05 水平上与流动人口从事非正规就业显著负相关,年龄的平方(x13)、户口性质 (x15)、子女情况 (x16) 在 0.01 水平上与流动人口从事非正规就业显著正相关。性别(x12)正向影响流动人口从事非正规就业,但不显著(表 3)。

2.2.1.1 年龄。年龄(x12)与流动人口选择非正规就业显著负相关,而年龄的平方(x13) 与其显著正相关,说明年龄(x12)显著影响流动人口选择非正规就业,但两者之间并非线性关系,而是呈现正U 型拟线性关系,即当流动人口年轻时更愿意选择非正规就业,而随着年龄的增加,选择正规就业的概率会逐渐降低,在33 岁(中位数)时达到最低值,而后逐渐上升。这与人的生命周期是相符的,人在年轻时没有家庭负担,更愿意选择对各方面要求较低的非正规就业;成家立业后,生活压力会促使其选择正规就业从而获得更高、更稳定的收入,保障家庭的日常开支;随着年龄的增大,会因为健康状况等因素选择一些技术要求更低的非正规就业。

2.2.1.2 婚姻状况。婚姻状况(x14)与流动人口选择非正规就业显著负相关,已婚的流动人口较未婚的流动人口而言,选择非正规就业的概率会更低,这是因为已婚流动人口结婚后家庭生活压力进一步增加,因此更愿意选择正规就业以确保相对稳定的收入,降低流动过程中带来的家庭困难与风险。

2.2.1.3 户口性质。户口性质(x15)与流动人口选择非正规就业显著正相关,农村户口流动人口较城镇户口流动人口而言,选择非正规就业概率会更高,一方面因为农村户口流动人口受教育程度较低,另一方面因为户籍制度壁垒会导致农村户口流动人口与城市户口流动人口之间存在身份的差异性,导致农村户口流动人口在二级劳动力市场以非正规就业方式获得工作的机会更多。

2.1.1.4 子女情况。子女数量(x16)与流动人口选择非正规就业显著正相关,随着子女数量的增多,流动人口选择非正规就业的概率也随之提高。子女数量的增多意味着家庭生活压力会进一步增加,流动人口更倾向于选择灵活自由的非正规就业平衡收入与支出。

2.2.2 人力资本因素分析 人力资本因素中,受教育程度(x21)和城市务工经验(x22)在0.01 水平上均与流动人口从事非正规就业显著负相关。即流动人口学历不断提高,各项技能也会得到提升,选择非正规就业概率会逐渐降低;城市务工年限越长,工作经验越丰富,在择业过程中,选择非正规就业的概率会逐渐降低。

2.2.3 经济状况因素分析 经济状况因素中,家庭收入(x31)在0.01 水平上与流动人口从事非正规就业显著负相关。即随着家庭收入的提高,流动人口选择非正规就业概率会明显降低。住房性质(x32)与流动人口从事非正规就业负相关,政府(单位)提供住房、自购(自建)房在0.01 水平上与租房差异显著,其他类型住房不显著。即获得政府(单位)提供住房或自购(自建)房流动人口较租房流动人口而言,从事非正规就业的概率会明显降低。获得其他类型住房的流动人口较租房流动人口而言,从事非正规就业的概率会降低,但不明显。流入地区(x33)在0.01 水平上与流动人口从事非正规就业显著正相关,即与东部地区(发达地区)相比,流动人口选择在中部、西部和东北部地区从事非正规就业的意愿更加强烈,换言之,经济欠发达地区的流动人口成为非正规就业者概率更高,而社会基础设施与制度更加健全的经济达到地区,流动人口更容易成为正规就业者概率更高。

表3 自变量回归系数结果Table 3 Regression results of independent variables

续表

2.2.4 获得工作途径因素分析 获取工作途径(x41)在0.01 水平上与流动人口从事非正规就业显著负相关,即与自主就业相比,通过亲朋好友、政府部门、其他方式(互联网等)获得工作的流动人口从事正规就业的概率会明显降低,这体现了地缘和血缘关系、政府组织以及劳动者自身的文化水平在劳动力就业中的重要性。

2.3 收入水平流动人口非正规就业的影响因素分析

通过分析受教育程度(x21)、城市务工年限(x22)、住房性质(x32)、流入地区(x33)和就业途径(x41)指标对不同收入水平流动人口从事非正规就业的影响,结果(表4)显示,5 个指标对不同收入水平的流动人口选择非正规就业的影响具有明显差异。

2.3.1 受教育程度因素分析 受教育程度(x21) 在0.01 水平上与中低收入流动人口从事非正规就业呈显著负相关,即随着中低收入流动人口受教育程度的不断提高,从事非正规就业的概率明显降低。高收入流动人口从事非正规就业随着受教育程度的提高,由负相关转为正相关,但差异不显著。

2.3.2 城市务工年限因素分析 城市务工年限(x22)在0.01 水平上与中低收入流动人口从事非正规就业呈显著负相关,与高收入流动人口从事非正规就业呈显著正相关,即中低收入流动人口随着城市务工年限不断提高,从事非正规就业的概率会明显降低;高收入流动人口随着城市务工年限不断提高,从事非正规就业的概率会明显提高。

2.3.3 住房性质因素分析 住房性质(x32)对不同收入水平流动人口从事非正规就业具有显著差异。

自购(自建)房在0.01 水平上与高收入流动人口从事非正规就业呈显著负相关,即与租房相比,自购(自建)房的高收入流动人口从事非正规就业的概率会明显提高。自购(自建)房是家庭资源禀赋的保险机制,自购(自建)房后的中低收入流动人口倾向于选择正规就业从而积累更多家庭财富,高收入流动人口选择时间弹性较大的非正规就业概率会明显提升。

住房性质(x32)在0.01 水平上与中收入流动人口从事非正规就业呈显著负相关,即与租房相比,政府(单位)提供住房、自购(自建)房、其他类型住房的中收入流动人口选择从事非正规就业概率会明显降低。

政府(单位)提供、其他类型住房在0.01 水平上与低收入流动人口从事非正规就业呈显著正相关,自购(自建)房呈显著负相关,即与租房相比,获得政府(单位)提供住房、其他类型住房的低收入流动人口选择从事非正规就业概率会明显提高,自购(自建)房的低收入流动人口选择从事非正规就业概率会明显降低。

2.3.4 流入地区因素分析 流入地区(x33)在0.01 水平上与中低收入流动人口从事非正规就业呈显著正相关,与高收入流动人口从事非正规就业呈显著负相关。即与东部地区相比,中低收入流动人口在中部、西部和东北部地区从事非正规就业的概率明显提升,高收入流动人口从事非正规就业的概率会明显降低。与经济发达、就业市场发展相对完善的东部地区相比,欠发达地区市场发育相对滞后,社会保障等体系与制度有待完善,正规就业机会较少,导致中低收入流动人口就业机会有限,选择非正规就业的概率更大。

2.3.5 就业途径因素分析 就业途径(x41)与高中低收入流动人口从事非正规就业呈显著负相关。与自主就业相比,流动人口通过亲朋好友介绍、政府部门、互联网等其他方式获得的从事非正规就业概率明显降低。因此,流动人口在流动过程中,社会网络或政府部门的支持对其就业决策具有重要影响。

3 主要结论与讨论

3.1 主要结论

采用全国流动人口卫生计生动态监测调查(CMDS)2016 年A 卷全国个人数据,以31 个省、区、市和新疆生产建设兵团为基本抽样框,最终采纳有效样本76 253 个,构建影响流动人口从事非正规就业的指标体系,运用Logistic 二元回归模型对指标进行分析,并深入分析了受教育程度(x2)1、城市务工经验(x2)2、住房性质 (x3)2、流入地区 (x3)3和就业途径(x41)5 个指标对不同收入水平流动人口从事非正规就业的影响,得到以下主要结论:

(1) 在我国,流动人口中非正规就业者占比64.71%;非正规就业已经成为流动人口外出就业的重要就业形态。具有农业户口、初中学历、住房性质为租房、流入到西部地区以及通过亲朋好友介绍获得工作等特征的流动人口从事非正规就业的概率较高;流入到东部地区以及通过互联网等方式获得工作的流动人口从事正规就业的可能性更大。

(2) 年龄 (x12)、婚姻状况 (x14)、受教育程度(x21)、城市务工年限(x22)、家庭收入(x31)、住房性质(x32)和就业途径(x41)与流动人口从事非正规就业呈显著负相关,年龄的平方(x13)、户口性质(x15)、子女数量(x16)和流入地区(x33)与流动人口从事非正规就业呈显著正相关。即受教育程度越高、城市务工经验越多、家庭收入越高、住房性质为自购(自建)房的流动人口,成为非正规就业者的概率越低,反之,受教育程度低、缺乏务工经验、家庭收入低以及居住在出租房则会强化流动人口非正规就业。

(3) 通过进一步异质性分析显示,受教育程度(x21)、城市务工年限(x22)、住房性质(x32)、流入地区(x33)和就业途径(x41)对不同收入水平流动人口从事非正规就业的影响具有明显差异。受教育程度(x21)、城市务工年限(x22)、住房性质(x32)、就业途径(x41)与中收入的流动人口非正规就业呈显著负相关,流入地区(x33)与之呈显著正相关;受教育程度(x21)、城市务工年限(x22)、就业途径(x41)与低收入的流动人口非正规就业呈显著负相关,流入地区(x33)与之呈显著正相关;城市务工年限(x22) 与高收入的流动人口非正规就业呈显著正相关,流入地区(x33)和就业途径(x41)与高收入的流动人口非正规就业呈显著负相关。城市务工年限(x22)、流入地区(x33)和就业途径(x41)对流动人口从事非正式就业均具有显著影响。住房性质(x32)对不同收入流动人口从事非正规就业的影响差异较大。

3.2 对策建议

(1)完善相关公共服务,实现公共服务均等化。就目前而言,我国城镇化进程进一步加快,流动人口成为城镇化建设的主力军,然而他们难以享受城镇居民同等待遇,存在住房条件差、子女就学难、看病难、看病贵、融入社会难等现实困难。在家庭化迁移的背景下,携带子女共同外出务工将成为普遍现象,必须将流动人口纳入城市公共服务对象范围,努力实现公共服务均等化,在住房问题、子女就学问题、医保问题逐步公共服务均等化,提高流动人口的社会融入度,使其能够更好地投入工作中,实现安居乐业。

(2)加强流动人口的职业技术培训。非正规就业群体中,农民工占绝大多数,其显著特征是受教育程度较低,多从事技术含量较低的简单重复性工作,然后随着人工智能的高速发展,简单重复性工作将会被人工智能所代替,从事这部分工作的群体将会面临失业。因此,一方面该群体应坚强自主学习能力,提高自己的生存技能;另一方面各相关部门或机构应该加强对该群体的职业技能培训,增加就业机会与渠道,增强其市场竞争力。

(3)进一步提高政府和非政府组织的参与度。研究表明,政府提供的就业帮助对流动人口选择正规就业具有显著的正向影响,然而通过该途径实现正规就业的比例并不高,说明各级政府和非政府组织的参与程度需要进一步的提高。加强对流动人口的服务管理,构建与完善用人单位的监督和管理体系,规范企业的用工程序与制度,规范用工合同,保障流动人口的养老、医疗等社会保障合法权益;跟踪关注流动人口就业情况,对用工行为不规范或用工期间产生的劳资纠纷,提供法律援助。建立就业信息平台,提供就业信息与就业指导,提高就业效率。