超越权利与善的优先性之争

曹晟旻

摘要:反思平衡建立在非基础主义和类融贯论之上,能够涵盖从主观到主观间再到客观的不同视角。从本质上说,反思平衡旨在针对分歧进行论辩,其内部存在个别与一般、单一与复多、简单与复杂的类型划分,由此得以完成对多重反思平衡的体系化建构。为超越权利与善的优先性之争,多重反思平衡将现有对权利与善的理解作为深思熟虑的判断,以此为起点使其互为参照并相互调整,进而达成追求正义原则的理想目标。虽然,反思平衡本身蕴含着实践理性,但这种实践理性终归有其限度,因此必须予以审慎对待。总体而言,围绕权利与善的多重反思平衡将始终处于开放与动态之中,由此体现出人们对正义的不懈追求。

关键词:权利;善;正义原则;自由主义;社群主义;反思平衡

我们就像海员一样,只能在公海上重建他们所乘之船。

——奥图·纽拉特(Otto Neurath)

在权利与善的优先性之争中,社群主义者与自由主义者各持己见并激烈论战。实际上,权利与善既不是简单的演绎归纳关系,也不是直接的对应关系。同一种善可以包容不同的权利,同一项权利也可以适应不同的善,从而反映出两者间的复杂关联。为有效破解权利与善的优先性难题,必须为协调两者间的矛盾和冲突寻找到抽象的基本原则作为终极依据。“反思平衡”的出场可谓恰逢其时,具备得以实施的必要条件,正所谓“平衡源于张力”。在此,反思平衡代表着一种认识论,它有助于从深思熟虑的判断之中得出正义原则。一方面,反思平衡是理论的,因为其来源于思想实验;另一方面,反思平衡是实践的,因为它适用于观念和制度的形成。更为重要的是,这种正义原则能够尽可能地满足真理性和客观性的现实要求。在权利与善的优先性问题上,社群主义者与自由主义者的辩论愈发深入,从而在权利与善之间得以形成兼有彼此批判和互相借鉴的和谐关系。

一、反思平衡的哲学基础

起初,“反思平衡”由胡塞尔(Edmund Husserl)和维特根斯坦(Ludwig Wittgenstein)提出,之后在纳尔逊·古德曼的《事实、虚构与预测》和罗尔斯的《正义论》中有所发展。从罗尔斯的《伦理决策程序之纲要》开始,反思平衡逐渐成为显学。反思作为出现在哲学领域的抽象方法,其核心要旨是关于思想的思想张志林:《哲学家应怎样看科学?——兼评陈嘉映在〈哲学科学常识〉中的有关论述》,《哲学分析》2012年第3期。。与此同时,所谓平衡不过是源于不同环境的偏见力量之间的相互对比See Richard Hare, Moral Thinking: Its Levels, Method, and Point (New York: Oxford University Press, 1981), 12。称其为“反思”,是因为要不断往返于各个深思熟虑的判断之间;称其为“平衡”,是因为各个深思熟虑的判断要达成一致,并形成相应的正义原则。反思平衡是一种处理不同思想判断相互间关系的哲学方法,旨在经由反复调整达成彼此间的均衡关系。

反思平衡具有重要的方法论地位,凡是各种思想判断相互间的张力所及之处,均会有其适用空间。方法论意义上的反思平衡注重过程,而不仅关注结果。反思平衡既是一种方法,也是一种标准。“如果人们能说内在的观点与外在的观点是如何关联的,为了把另一方考虑进来,它们每一方可以通过什么方式被提出和修改,以及它们将如何联合起来,从而控制一个人的思想和行为,那么这就相当于提出了一种世界观。”Thomas Nagel, The View From Nowhere (New York: Oxford University Press, 1986), 3但迄今为止,没有学者能够提出反思平衡的标准定义或完美模型。本文对反思平衡的运用,主要是通过批判借鉴各种观点和学说来实现的。就反思平衡的理论基础而言,大致可以从“基础主义—非基础主义”“融贯论—实在论”以及“主观—主观间—客观”三个维度作出分析和概括。

(一)反思平衡的“非基础主义”立场

反思平衡持有“非基础主义”的立场,其对“基础主义”有某种程度的否定或拒斥。安东尼·昆顿(Anthony Quinton)明确指出,“如果任何信念能被证明……必定存在某些其确实不依赖于其他信念的终极信念”Anthony Quinton, The Nature of Things (London: Routledge & Kegan Paul, 1973), 119。很显然,这些终极信念具有基础性、不证自明性和绝对确实性。因为基础主义暗含完全可靠之意味,并有赖于内在论为其提供辩护。当然,人们可以采取经验主义的形式将这些性质赋予某些深思熟虑的判断。按照基础主义者的说法,如果没有终极信念作为基础,那么必将会陷入相互论证的恶性循环。其实,不管是自由主义者强调的权利优先于善,还是社群主义者主张的善优先于权利,均会采取基础主义的论证策略,并依赖于形而上学或先验的深思熟虑判断,这反倒是导致优先性问题“剪不断、理还乱”的原因所在。

对此,需要指出的是,“反基础主义”能够体现当代法哲学发展的基本趋势See Gilbert Harman, “Three Trends in Moral and Political Philosophy,”Journal of Value Inquiry 37 (2003: 3): 415[XC注文-TIF;%100%100;Z-8;Y-8]425。反基础主义者认为,不要期望直接从基础性的东西出发进行论证,而要通过论证寻找一个东西作为基础。即便某些信念的确能够支持经验研究,却不排除它会受到其他信念的经验支持See Alice Ambrose, “Wittgenstein on Some Questions in Foundations of Mathematics,” in Ludwig Wittgenstein: The Man and His Philosophy, ed K T Fann (New York: Dell Publishing, 1967), 274 。虽然,作为经验的信念可以用于理论建构,但其自身亦不免会为其他信念所渗透See Wilfred Sellars, Science, Perception and Reality (New York: Humanities, 1963), 127[XC注文-TIF;%100%100;Z-8;Y-8]196。何况,终极信念是否存在或能否被找到尚且值得怀疑。因此,任何信念都要以其他信念为基础,各种信念对基础性地位的占据是轮番坐镇的,没有哪种信念能够成为其他所有信念的永久性基础。由此可知,在权利与善的优先性之争中,对于经由反思平衡得出的正義原则而言,其可靠性并非来自某种终极信念,而是源于不同信念的相互支持。

在围绕权利与善所形成的反思平衡中,绝对意义上的基础性判断是不存在的。但是,权利与善又的确会对彼此发挥基础性的论证作用,所以不能被赋予完全而彻底的反基础主义色彩。更准确地说,围绕权利与善的反思平衡遵循着一条相对温和的反基础主义路线,这种路线可以被视为非基础主义的See Samuel Freeman, Rawls (London and New York: Routledge, 2007), 33。就像反基础主义所要求的,围绕权利与善的反思平衡并不认为正义原则必须以稳定而可靠的深思熟虑判断作为终极支撑。相反,这些稳定而可靠的深思熟虑判断倒是离不开那些并非稳定而可靠的判断。虽然,这些判断的稳定性和可靠性相对较弱,却会对正义原则的证立产生重要作用,有时甚至还要以此为基础对稳定而可靠的深思熟虑判断进行调整。从严格意义上说,反思平衡并不是反基础主义的,而是非基础主义的。

(二)反思平衡的“类融贯论”基调

反思平衡是在融贯论基础上发展而来,却有别于融贯论。与融贯论相对的是实在论,迈克尔·杜梅特(Michael Dummett)认为,实在论是指“关于争论对象的表述有唯一真值,该真值独立于人们采取的认知手段而存在:它是否为真并不受人控制,取决于既有的客观实在”Michael Dummett, Truth and Other Enigmas (London: Duckworth, 1978), 146。按照杰弗里·塞尔[XCXHG-1TIF;%100%100]麦科德(Geoffrey SayreMcCord)的理解,实在论包含两层含义:“(1)有关的主张,照字面意思来解释,确实都是真的或假的;(2)有一些主张确实是真的。”Geoffrey Sayre[XC注文-TIF;%100%100;Z-8;Y-8]McCord, “Introduction,” in Essays on Moral Realism, ed Geoffrey Sayre[XC注文-TIF;%100%100;Z-8;Y-8]McCord (Ithaca and London: Cornell University Press, 1988), 5与其不同,融贯论者主张达成一致判断,他们不能接受由实在论带来的不一致。对此,实在论者明确指出,不能因为不同判断之间达成一致就接受彼此。毕竟,完全一致仍不排除这些规范或观念都是错误的。

对于实在论的反对意见,融贯论者主要从两个方面作出回应。一方面,人们既不能真正发现所谓实在,也无法将实在同现有判断相比较,更难以借此从事某种建构。正如蒂莫西·杰克逊(Timothy Jackson)所言,如果真有路径可以直接到达实在,那么就没有必要用它作为检验标准See Timothy Jackson, “The Theory and Practice of Discomfort: Richard Rorty and Pragmatism,” Thomist 51 (1987: 2), 279;另一方面,实在论者专注于既有判断是否符合实在,融贯论者则着眼于既有判断与人们在试图发现实在时所形成的判断之间是否一致。通过两相比较就会发现,之后形成的判断与既有判断都是由实在所引起的,人们选择和接受某种判断,并非由于它符合实在,而是因为其有助于达成反思平衡,以便更有效地应对实在。

对于权利与善的优先性问题而言,正义原则的合理性证明离不开各种理由的支持,从而使其自身保持契合与一致。假设A和B是两个不同的深思熟虑判断,那么融贯论的理论表述为:A和B不仅彼此影响,而且互相依赖。虽然,反思平衡强调吸收融贯论中的协调性因素,却并非走向简单的融合或统一,其理论表述为:A会对B施加影响,但B并不依赖于A;与此同时,B会对A施加影响,但A并不依赖于B。鉴于权利与善会彼此影响,但其中任一者均不会对另一者形成依赖,由此形成其区别于融贯论的特殊之处。所以相比于融贯论而言,借助反思平衡超越权利与善的优先性之争更为科学合理,至少不会陷入恶性循环的泥沼之中。

(三)反思平衡的方法论色彩

如果对主观、客观和主观间的界定是方法论意义上的,而不是本体论或认识论意义上的,那么反思平衡能夠涵盖从主观到主观间再到客观的不同视角。其中,主观视角类似于语法上的“第一人称陈述”。一方面,主观视角带有内省性、个体性和独立性,有助于作出自由选择;另一方面,主观视角会导致排他的负面效果,难以真实反映全部内容。与此相对,客观视角是外在的,形成的是“第三人称叙事”。通常而言,客观视角的超越性体现在两个方面:其一是对具有独特性的个体的超越,其二是对具有共性的个体所属类的超越。前者是对主观视角的超越,后者是对主观间视角的超越。就此而言,主观间视角对主观视角的超越是不彻底的,无法直接达致对客观性的追求,而仅是从主观视角到客观视角的过渡阶段。但值得肯定的是,不同视角下的反思平衡可以彼此校正。

虽然,反思平衡从主观到主观间再到客观的视角转换是循序渐进的,后者所需要的深思熟虑判断依次源于前者所形成的公共原则;但是,反思平衡的客观化进程有其限度,绝对意义上的客观性根本不可能达到。过分追求客观化是奢侈和贪婪的,也是不切实际的,因而不能否定主观和主观间两种视角的价值及意义。因为主观间的一致需要以主观的反思平衡为基础来取得,客观的一致需要以主观间的反思平衡为基础来取得。客观性只有不断返回主观性内部,才能得以成行;主观性只有不断返回客观性内部,才能获得提升。这就是所谓的越能主观,就越能客观;反之亦然。为更好地围绕权利与善构建反思平衡,就必须准确把握主观、主观间与客观这三种反思平衡视角之间的关系。

通过总结反思平衡的理论基础,对其作出普遍阐释,旨在发现反思平衡的实质与核心。从本质上说,反思平衡的目标不是“证明”,而是“辩护”。“证明”是一种无关他者的唯我式独白,意在运用普遍的形式规则来发掘和表述不同命题相互间的逻辑关联,而不关乎是否存在分歧。与此不同,“辩护”是一种关涉他者的对话或争论,必须指向异见者自己的分歧。由此可见,“辩护”以分歧为出发点,其目的在于向分歧者说理。当各方间产生显著分歧时,他们将其视为聆听他人意见的有利契机,深入剖析造成分歧的原因,并经由反思平衡重新确定消除分歧的共识基础,或至少要能够对原有分歧作出准确理解与合理阐释参见刘莘:《罗尔斯反思平衡的方法论解读》,《哲学研究》2014年第3期。。这里所说的分歧主要表现为一致性和融贯性出现问题,但不是所有分歧都能够消除。如果说“证明”对应于思维理性,那么“辩护”则对应于实践理性。“证明”与“辩护”有不同内涵,而反思平衡类似于苏格拉底的“灵魂助产术”,即通过辩论和对抗来阐明真理,因此具备“辩护”的外在表现形式。

二、围绕权利与善构建多重反思平衡

如前所述,权利与善并非互不干涉或彼此独立,而是会互相影响。在权利话语中,人们不可能将关注点仅仅投射到对利益诉求的表达之中;在善的宣扬中,人们也不可能将注意力局限于道德观念或伦理价值本身。正因为如此,反思平衡的开展得以具备基本条件。这里必须明确的是,对反思平衡的建构处于权利与善之间,而非社群主义者与自由主义者之间。就围绕权利与善构建的反思平衡而言,有广狭之分。作为优先性之争的论辩双方,社群主义者与自由主义者仅将权利与善作为研究对象,而不涉及其他价值观念或规范制度,因此需要对该情况作出前提说明。

(一)关于狭义反思平衡的前提说明

狭义反思平衡意在事先聚焦于某个公共原则,在此基础上对相关深思熟虑的判断作出最小修正。之所以说该反思平衡是狭义的,是因为其他的公共原则都不会被考虑在内。如果反思平衡仅关注正义原则,并围绕权利与善展开,那么这种反思平衡必定是狭义的。但实际上,在权利与善之外难免会有其他公共原则或深思熟虑的判断被纳入反思平衡当中。“从道德观察家的角度来看,我们需要探究当人们有条件考察其他可能合乎情理的正义观念并评判其依赖的支持理由时,他们会认可或采纳何种基本原则。”John Rawls, “Independence of Moral Theory,” in Collected Papers, ed Samuel Freeman (Cambridge: Harvard University Press, 1999), 289围绕权利与善构建反思平衡,必须确保那些最重要的公共原则业已被纳入其中。所以有必要提出广义反思平衡。

广义反思平衡更加符合现实生活,“兼具广泛性和普遍性的反思平衡构成全面而完整的理性标准”John Rawls,“Political Liberalism: Reply to Habermas,” The Journal of Philosophy 92 (1995:3), 141。所谓广义反思平衡就是在狭义反思平衡之外通过考量背景理论形成新的公共原则。“人们不能仅满足于发现何种正义原则与深思熟虑的判断能够更好地达到平衡状态,此等反思平衡有其局限与不足,最多只是狭义上的。与此不同,若要在各类备选的不同正义原则(或是互相对立的道德观念和伦理价值)之间作出强弱优劣之评判,则必须为此提供充足而有说服力的哲学证据。这些证据可以从一些相关的背景理论中衍生出来。”Norman Daniels, “Wide Reflective Equilibrium and Theory Acceptance in Ethics,” Journal of Philosophy 76 (1979: 5), 274广义反思平衡同样要以深思熟虑的判断为起点,与此相关的公共原则就成为中心,而其他的公共原则和深思熟虑的判断则变成背景理论,其作为临时不动点随时都可能发生改变。

较之于狭义反思平衡,广义反思平衡的内在结构更为复杂。“广义反思平衡所要融贯的对象为特定主体持有的三组有序部分——分别是一组深思熟虑的判断、一组正义原则和一组相关的背景理论——所构成的信念集合。”Norman Daniels, Justice and Justification: Reflective Equilibrium in Theory and Practice (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 22在广义反思平衡中,深思熟虑的判断、公共原则和背景理论三个要素缺一不可,而且任何一者均不具有确凿无疑和不可更改的特权,在权利与善的优先性之争中,狭义反思平衡仅关涉处于中心的权利与善,而其他的公共原则和深思熟虑的判断则被排除在外。这种只围绕权利与善形成的反思平衡必定是狭义的,而在正义原则与背景理论之间达成的反思平衡则是广义的。鉴于本文主要研究權利与善的优先性问题,所以这里围绕权利与善构建的反思平衡都是狭义的。

(二)反思平衡的类型划分

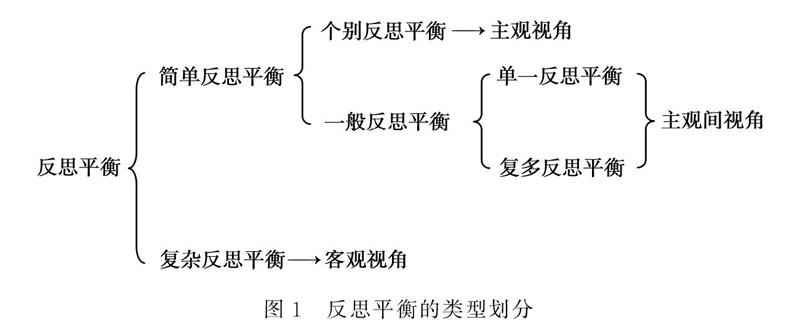

反思平衡有不同的类型划分,这是围绕权利与善构建多重反思平衡的基础。如图1所示,反思平衡大致可以分为简单反思平衡与复杂反思平衡。其中,简单反思平衡可以分为个别反思平衡与一般反思平衡;而一般反思平衡又可以进一步分为单一反思平衡与复多反思平衡。在此,个别反思平衡是从主观视角提出的,单一和复多的一般反思平衡是从主观间视角提出的,而复杂反思平衡则是从客观视角提出的。这里所说的客观与主观并非绝对,而是相互定义的。相比于个别反思平衡,从一般反思平衡中得出的公共原则更加客观;相比于复多反思平衡,从单一反思平衡中得出的公共原则更加客观;相比于简单反思平衡,从复杂反思平衡中得出的公共原则更加客观。个别反思平衡的主观视角可以被视为“前主观间”的,一般反思平衡的主观间视角可以被视为“前客观”的。也就是说,客观成分不足即意味着主观内容有余,而主观成分不足即意味着客观内容有余。考虑到复杂反思平衡的建立离不开简单反思平衡,二者之间具有紧密关联,所以本文将论述重点放在个别与一般、单一与复多这两组反思平衡上。

1个别反思平衡与一般反思平衡

秩序良好的社会离不开权利与善,这两者是需要被创造的,“涉及我(对话者)将在经验上所引起的世界的变化”Bernard Williams, Ethics and the Limits of Philosophy (Cambridge: Harvard University Press, 1985), 68,并且取决于人们自身的意愿及行为能力。可以说,这是一个有意识的实现过程,或者更形象地说是一种“实用主义命令”,从中能够体现出人的主观能动性。实际上,围绕权利与善的个别反思平衡就是从个人角度提出的,但仅限于理论探讨,难以同现实生活完全契合,因为独立个体在任何情境下都不是绝对原子化的。更何况,当前社会生活中的个体化趋势日益显著,由此导致自我与他人之间的协作很难达成默契。更进一步讲,人们对现代性的追逐和探寻仅有几百年的时间,却致使人类社会从一个极端趋于另一个极端。那种将个人束缚或消解于社会等级之中的情况不复存在,取而代之的是无视他者以及对个体的彻底放纵,从而长期沉溺于唯我独尊的状态当中。

如果主体具备反思精神,而且这种自我反思的行为活动和意识内容都源于主体间性的互动成果,那么其在此过程中想要完成躬身自省的目标必定会确信无疑。为此,该主体在明确接纳慎独思想和经历反复交流沟通之后,必将不断修正或重新确认自己原有的“确信无疑”刘莘:《罗尔斯“反思平衡”的前提》,《哲学研究》2007年第5期。。有鉴于此,就需要重视彼此对话和相互交流,强调商谈机制和社会交往,充分考虑对他者的体恤、认可和接受。事实上,陈常燊从主客观两种角度提出的观点更为可取,他曾经说过:“从主观的观点看,一个特殊的人的视角,依赖于个体的结构特征以及个体在世界中的位置,依赖于个体所属的那种特殊生物的特征。从客观的观点看,关于包含此人及其观点在内的整个世界的客观观点,较少依赖于观察者的个人视角以及个人在世界中的位置,它是对个体视角的一种超越。”陈常燊:《彻底解释的知识论:基于先验论证和反思平衡的三角测量模型研究》,上海:上海人民出版社,2016年,第243页。由此可知,个人在采取行动或作出决断时不能仅考虑自身的条件和状况,还要顾及不同主体间的作用和影响。毕竟,孤寂的荒原并非如人们所想象的那样美好,踏上幸福的乐土还要以打破自身的心灵牢笼为前提,以便在积极互动中探寻科学合理的价值和规范。

因此,若要呈现出权利与善所具有的深刻内涵和浓厚底蕴,则必须突破个人主义的狭隘维度和封闭视野,从他者及共同体的角度进行描绘和刻画。这既是社群主义者所要质疑和批判的,也是倡导原子化个人的自由主义者所要审慎反思的。事实上,不管是社群主义者推崇的善,还是自由主义者提倡的权利,均具有主体间性。“人伦关系的最简洁的表述是自我—他人。他人是一个坚硬的事实。显然,在纯粹的个人状态中,将不存在权利,也不需要权利。这表明,权利是在与他人的关系中存在的。”詹世友:《论权利及其道德基礎》,《华中科技大学学报(社会科学版)》2013年第1期。善本身亦是如此。甚至可以说,权利与善均是由社会生活所孕育的。对于个人而言,可以同时具备各种必需身份和可选身份See Marx Stackhouse, The Structure of Empirical Knowledge (Cambridge: Harvard University Press, 1985), 107。这时,他者和共同体对权利与善的认知肯定要被作为新的影响因素加以考虑,进而发挥构成性作用,最终引发对权利与善的重新调整。正因如此,反思平衡不但会吸纳个人对权利与善的切身理解,而且会顾及权利与善在社会整体中的功能及定位。

当个人意图加入某个社群或共同体时,不必直接放弃自己关于权利与善的深思熟虑判断,而是要考虑如何将这些判断与其他成员在这方面的判断进行协调。正如弗朗西斯·菲奥伦扎所言:“一个人想使其观念得到承认,也想使其受到挑战。”Francis Fiorenza, “Christian Redemption between Colonialism and Pluralism,” in Reconstructing Christian Theology, eds Rebecca Chopp and Mark Taylor (Minneapolis: Fortress Press, 1994), 298在这种情况下,个人不能只满足于自我的内部融贯,而是要诉诸带有公共性的一般反思平衡See Gerald Gaus, Justificatory Liberalism: An Essay on Epistemology and Political Theory (Oxford: Oxford University Press, 1996), 12。如果说围绕权利与善的个别反思平衡尚且简单,那么一般反思平衡就较为复杂,它是通过不同个体围绕权利与善所形成的重叠共识来实现的See Sabina Lovibond, Realism and Imagination in Ethics (Oxford: Basil Blackwell, 1983), 58[XC注文-TIF;%100%100;Z-8;Y-8]62。质言之,个别反思平衡与一般反思平衡的显著区别就在于其指涉对象是个人还是共同体。推而论之,围绕权利与善的一般反思平衡不仅会围绕某一国家、民族或其他共同体来展开,甚至会普遍涉及人类社会中的所有成员,直至达成“全球正义”。表面上看,个别反思平衡与一般反思平衡似乎被人为割裂开来。但是,一般反思平衡必须建立在个别反思平衡的基础上,脱离个别反思平衡的一般反思平衡根本不可能存在,由此反映出个人与整体之间的良性互动,以此为探究正义问题提供良好契机。

2单一反思平衡与复多反思平衡

众所周知,维护社会的良好秩序有赖于法律规范的普适性,这种普适性要求围绕权利建立单一的一般反思平衡。既然如此,不排除正义与善会表现出类似情况。对此,桑德尔曾经指出,“如果我们证明了某些善比其他善更合理,那么持续的分歧就未必是需要政府加以保持中立的‘合理的多元论事实”John Rawls, Political Liberalism (New York: Columbia University Press, 1993), 19。很显然,桑德尔试图借助反思平衡否认“合理的多元论事实”适用于善。与其不同,自由主义者认为权利与善之间是不对称的,这种不对称性源于正义原则与道德伦理之间的不对称性。正因如此,人们能够在权利上达成一致,而对善的理解却始终存在分歧。出于这种考虑,对围绕权利与善所建立的一般反思平衡势必要有所区分。

对个人自身而言,倡导某种善不存在任何问题,但将不同个体倡导的善放到一起却难以有效融合,更不用说对其作出是非对错的判断,这是它有别于权利的显著之处。比较而言,围绕权利的单一反思平衡仅支持个体相互间共同认可的特定判断,围绕善的复多反思平衡则会接受所有个体的全部判断。在处理道德伦理问题方面,单一的一般反思平衡的确有些捉襟见肘,以此为基础很难建立兼具政治统一性和价值多元化的社会格局。虽然,围绕权利构建单一的一般反思平衡是必要的,但问题在于价值多元化是当今世界不可回避的现实情况。对于伦理性的社群或共同体而言,围绕善的单一反思平衡能发挥实效;对于政治性的社群或共同体而言,围绕善的单一反思平衡却并不适用,甚至是背道而驰在此需要说明的是,自由主义者与社群主义者对社群或共同体的界定存在差别。比较而言,自由主义者从权利出发关注于政治性的社群或共同体,而社群主义者从善出发着眼于伦理性的社群或共同体。在这种情况下,他们所说的反思平衡仅发生在特定类型的社群或共同体内部,而且会拘泥于权利或善本身。很显然,这是不可取的,真正意义上的反思平衡必须在权利与善之间展开。。不然,善的普遍化势必会造成强制或专断。所以,有别于围绕权利建立单一的一般反思平衡,围绕善只能建立复多的一般反思平衡,同时还要对这两种反思平衡可能出现的情况予以分别阐述。

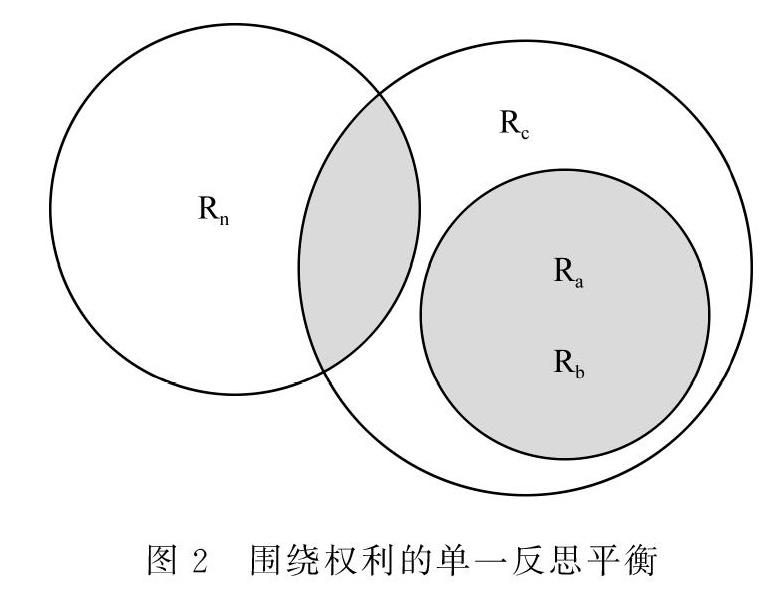

如图2所示,假设R指代关于权利的深思熟虑判断,那么个体A持有关于权利的深思熟虑判断Ra,个体B持有关于权利的深思熟虑判断Rb,个体C持有关于权利的深思熟虑判断Rc……依次类推,个体N持有关于权利的深思熟虑判断Rn。就围绕权利的单一反思平衡而言,其可能出现四种情况:(1)对权利的各种理解作为深思熟虑的判断,相互间是完全相同的,这时经过反思平衡得出的正义原则与之前所有深思熟虑的判断都是一致的,但该情况极少存在,例如Ra与Rb。(2)对权利的各种理解作为深思熟虑的判断,相互间没有任何交集,这时不具备进行反思平衡的基本条件,但该情况几乎不存在,例如Ra与Rn、Rb与Rn。(3)对权利的各种理解作为深思熟虑的判断,相互间是包含关系,这时经过反思平衡得出的正义原则与被包含的最小的深思熟虑判断是一致的,例如Ra与Rc、Rb与Rc。(4)对权利的各种理解作为深思熟虑的判断,相互间是交叉关系,这时经过反思平衡得出的正义原则与各种深思熟虑判断的交集是一致的,例如Rc与Rn。

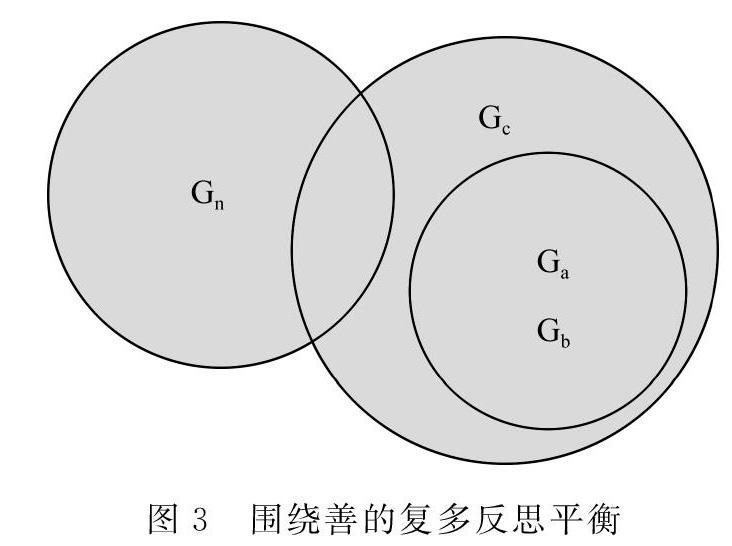

如图3所示,假设G指代关于善的深思熟虑判断,那么个体A持有关于善的深思熟虑判断Ga,个体B持有关于善的深思熟虑判断Gb,个体C持有关于善的深思熟虑判断Gc……以此类推,个体N持有关于善的深思熟虑判断Gn。就围绕善的复多反思平衡而言,可能出现四种情况:(1)各种对善的理解作为深思熟虑的判断,相互间是完全相同的,这时经过反思平衡得出的正义原则与之前所有深思熟虑的判断都是一致的,但该情况极少存在,例如Ga与Gb。(2)各種对善的理解作为深思熟虑的判断,相互间没有任何交集,这时不具备进行反思平衡的基本条件,但该情况几乎不存在,例如Ga与Gn、Gb与Gn。(3)各种对善的理解作为深思熟虑的判断,相互间是包含关系,这时经过反思平衡得出的正义原则与包含其他所有判断的最大的深思熟虑判断是一致的,例如Ga与Gc、Gb与Gc。(4)各种对善的理解作为深思熟虑的判断,相互间是交叉关系,这时经过反思平衡得出的正义原则是由全部的深思熟虑判断所组成的,例如Gc与Gn。

值得注意的是,在政治国家与独立个体之外还存有其他社会结构,这就是“那些处于私人生活中的个人与公共生活中的大组织之间的组织”Peter Berger and John Neuhaus, To Empower People: From State to Civil Society (Washington: AEI Press, 1996), 158,主要表现为各种社群或共同体,由此构成一般反思平衡的运作场域。若要更好地理解为何围绕权利必须建立单一的一般反思平衡,围绕善则要建立复多的一般反思平衡,有必要对自愿型与非自愿型的社群或共同体加以区分。在自愿型的社群和共同体中,围绕善能够形成单一的一般反思平衡,以防止社群或共同体出现分化;在非自愿型的社群和共同体中,这种单一的一般反思平衡却很难形成,更不用说是在不同的社群或共同体之间。但不可否认的是,与围绕权利建立单一的一般反思平衡相比,追求价值多元化的道德伦理同样重要。所以,在围绕权利建立单一的一般反思平衡的同时,还要围绕善建立复多的一般反思平衡,二者是并行不悖的。

(三)多重反思平衡的系统建构与规范运作

围绕权利与善构建多重反思平衡,不能缺少实践理性和直觉经验的共同支撑。其中,“直觉经验”就是关于权利与善的深思熟虑判断,而“实践理性”旨在确保正义原则的一致性。对此,罗尔斯曾经说过:“我们开始的判断或者反思的过程(或者两者)都可能影响到我们最终到达的(如果有)休止点。”John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge: Harvard University Press, 1971), 44这里所谓开始的判断就是“直觉经验”,而反思的过程就是“实践理性”。直觉主义不能缺少反思平衡的后续支持,否则就无法检验那些深思熟虑的判断是否合理。如果我们对深思熟虑的判断表示怀疑和犹豫,那么反思平衡所蕴含的实践理性就能够促使其变得坚定,这样可以将代表实践理性的反思平衡与直觉经验加以联系。围绕权利与善的多重反思平衡并非一种零散堆积,而是将权利与善作为深思熟虑的判断,以此为起点经由反思平衡的实践理性运作达成对正义原则的追求。

1多重反思平衡的起点:权利与善作为深思熟虑的判断

围绕权利与善的多重反思平衡需要从某些假定或预设开始,这些假定或预设主要是指关于权利与善的深思熟虑判断,这些判断来自一组确定且有限的事实,并具有某种原始的稳定性和可靠性,其“范围既涉及针对个人行为专门作出的具体判断,也包括针对某项社会政策或规范制度是否正义作出的整体判断,这些判断的最终目的均是为达成更为普适的价值信念”John Rawls, Justice as Fairness: A Restatement (Cambridge: Harvard University Press, 2001), 30。关于权利与善的深思熟虑判断既可以是个别的,也可以是普遍的;既可以是法律的,也可以是道德的。这些深思熟虑的判断包含着很多实质性内容,能够涵盖从具体到一般的各个层面。

尽管作为多重反思平衡起点的判断是深思熟虑的,但仍会诉诸直觉主义的说明方式,因此不免带有主观色彩和高度的推测性,以致不能直接作为制度规范和价值观念的建构基础。如果将反思平衡分为低阶、中阶和高阶,那么深思熟虑的判断显然是低阶反思平衡的结果。即使道德伦理判断经过深思熟虑之后,依然有可能被外界视为某种带有虚假成分的含混观念张祖辽:《从困境到重构——论罗尔斯政治哲学中反思平衡的两种形态》,《人文杂志》2015年第9期。。从这种意义上说,关于权利与善的深思熟虑判断只是暂时的固定点,对其需要不断进行推敲、增删和修正。

伯林曾经指出,“文明与野蛮的显著区别在于前者坦陈个人信念的效力有其限度,但在维护这些信念时会做到矢志不渝”Isaiah Berlin, Four Essays on Liberty (Oxford: Oxford University Press, 1969), 172。其实,此处提到的“信念”就是深思熟虑的判断。维特根斯坦对“石头”的刻画有助于诠释这些深思熟虑的判断:“建筑房屋的石头需要垒叠起来,必须保证坚固而结实,但还要可以被切割打磨,所以又不能过于坚硬,这同样非常重要。”Ludwig Wittgenstein, Philosophical Occasions: 1912[XC注文-TIF;%100%100;Z-8;Y-8]1951 (Indianapolis: Hackett Publishing Company,1993), 188[XC注文-TIF;%100%100;Z-8;Y-8]189这里所说的“石头”实际在隐喻深思熟虑的判断,这种“石喻”意味着每一个深思熟虑的判断都必须达到一定硬度,而又不能太过绝对。若硬度不够,则难以支撑公共原则;若硬度太高,则无法被其他深思熟虑的判断所打磨。

围绕权利与善的多重反思平衡是以对客观事实的理性认知为起点的,由此形成的深思熟虑判断是“最初的选择”。权利与善作为深思熟虑的判断,在多重反思平衡中并非不证自明,而是需要在特定的社会背景和文化传统中加以阐释。这是因为权利与善的稳定性和可靠性依赖于“一种融贯性的内部检验,或许只不过是道德偏见的一个重新安排”Richard Brandt, A Theory of the Good and the Right (Oxford: Oxford University Press, 1979), 21[XC注文-TIF;%100%100;Z-8;Y-8]22。在弗洛斯达尔看来,“有关普遍联系的理论必须同诸多细节相吻合,而这些细节必须在有关普遍联系的理论中被安放到合适位置。人们运用‘反思平衡对其哲学认知进行维护,这种维护既针对特殊而具体的认知,也指向普适而通用的认知”Dagfinn Follesdal, “Analytic Philosophy: What Is It and Why Should One Engage in It?,” Ratio 9 (1996: 3): 202。考虑到善体现为一般观念,而权利代表着具体规范,所以在这两者之间展开多重反思平衡,就可以实现对优先性之争的超越。

在围绕权利与善的多重反思平衡中,任何一方对另一方均不具有纯粹的基础性。这种反思平衡是苏格拉底式的,始终以权利与善为两端反复进行,要么调整对权利的理解以适应善,要么调整对善的理解以适应权利,二者始终彼此独立地相互影响,力求达到和谐融洽与协调一致,以便重新编织制度规范和价值观念之网。处于多重反思平衡中的权利与善不仅没有因为互相作用而丧失独立性,反倒会使二者间的关系更加稳固而富有创造力。总之,权利与善本身包含着一种常识感,能够为多重反思平衡的系统运作提供重要的前提和基础,由此体现出对正义原則的积极追寻。

2权利与善在多重反思平衡中的相互调整

在确定多重反思平衡的起点之后,就需要围绕权利与善建立科学合理的体系构造和运作程序,以此超越权利与善的优先性之争。作为元伦理学的代表人物,摩尔将如何定义“善”视为该领域的根本性问题。他认为“善”是不证自明的See George Moore, Principia Ethica (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), 10,然则“善”既非等同于某种自然属性,也非存在于某种超验的形而上学层面。前者属于“自然主义的谬误”,后者则会超出人类的理性认知。实际上,善本身会被分为“所考虑的”和“不考虑的”。前者是在适当条件下作出的深思熟虑判断,对该判断的信任建立在掌握充分信息和经过审慎思考的基础上;后者则会因存在错误、受到不当干预等缘由而被排除。质言之,反思平衡的功能在于否弃这些负面因素,进而使人们的道德原则和伦理判断真正折射出其所遵从的正义原则姚大志:《反思平衡与道德哲学的方法》,《学术月刊》2011年第2期。。况且,对权利的理解并非一成不变。所以,“不考虑的”善必须被否弃,同时还要通过“所考虑的”善对权利作出相应调整。

既然如此,那么是否意味着反思平衡会始终以“所考虑的”善为基础来理解权利?当然不是。在现实生活中,人们早已形成某些所谓固定而公认的常识信念和客观准则,这些信念和准则即为深思熟虑的判断。虽然,它们在相当程度上是可靠的,却未必构成正义原则的外在表现形式。之所以如此,是因为这些深思熟虑的判断在促进正义原则实现的同时,极有可能遇到某些偶发因素的干扰和误导赵妍妍、刘莘:《别异与致中和——罗尔斯的“反思平衡”与王阳明“良知”说之互镜的一种可能进路》,《福建论坛》2007年第11期。。换言之,即使现有对权利的理解是经过深思熟虑所得出的判断,也很难保证对其保持的确信不会受到冲击。毕竟,任何深思熟虑的判断都不可能是先验的真理,至少不能排除它会随着情势发展而变化。更何况,善本身不如权利更具确定性。这时,权利与善之间很容易出现鸿沟。如果坚持认为当前对权利的理解是正确的,那么就要按照反向思维对善进行调整,从而使其适应于权利,由此得出的正义原则就会具有更高的稳定性和可靠性。

总的来说,多重反思平衡的有效运作需要在权利与善之间来回审视并反复考察。如果将对权利的理解视为客观标准,那么关于善的道德实践就会被作为评判对象;如果将对善的理解视为客观标准,那么权利实践就会被作为评判对象。“面对某些人达到和我不同的平衡的情况,我必须追问为什么会发生分歧。如果分歧的发生是因为那个人是从不同的深思熟虑的判断开始的;那么我必须追问,经过进一步的反思,我是否会认为那个人接受的判断是正确的,并且他或她是否拒绝我接受的判断是正确的。如果分歧的发生是因为那个人在这个过程的后一个阶段作出了不同的选择,那我需要考虑这些选择是否理性,也许我应该根据他们的选择修改我的选择。”Thomas Scanlon, “Rawls on Justification,” in The Cambridge Companion to Rawls, ed Samuel Freeman (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 152普特南曾经指出,“实践做法是否正确取决于其本身是否符合人们确定的评判标准,而人们事先确定的客观标准是否恰当,则取决于其本身是否合乎社会实践的客观规律。这个过程是循环往复的,也可以更准确地表述为螺旋式的上升过程”Hilary Putnam, “Foreword to the Fourth Edition,” in Fact, Fiction and Forecast, ed Nelson Goodman (Cambridge: Harvard University Press, 1983), viii[XC注文-TIF;%100%100;Z-8;Y-8]ix。形象地说,围绕权利与善的多重反思平衡构成一个有益的上升循环,其目的在于探寻正义的公共原则。

整体而言,围绕权利与善的多重反思平衡将呈现出“主观—主观间—客观”的三层结构。其中,复杂反思平衡产生于单一与复多的一般反思平衡之间,而这两种一般反思平衡均建立在个别反思平衡的基础上。尽管如此,权利与善并非同时存在于所有类型的反思平衡之中。如图4所示,权利与善在多重反思平衡中的相遇主要发生在个别反思平衡与复杂反思平衡中,而在单一和复多的一般反思平衡中很少出现这二者的身影。整体而言,围绕权利与善建立的多重反思平衡体系具有从个别到一般、从简单到复杂的体系构造。与个别反思平衡有所不同,一般反思平衡与复杂反思平衡具有公共性。既然个别反思平衡必须经受公共反思平衡的检验,那么又有什么理由反对公共反思平衡经受个别反思平衡的检验呢?出于这种考虑,围绕权利与善构建多重反思平衡,必须保证各类反思平衡之间的联系是可逆的。这不仅可以促成从主观到主观间再到客观的逐步推进,而且能够实现从客观到主观间再到主观的如实还原。但不管是哪种类型的反思平衡,都将以权利与善为深思熟虑的判断对象展开,进而通过寻求二者间的共通性来达成正义原则。更为重要的是,任何一种反思平衡在逻辑安排上都不会比另一种反思平衡更为优先。各类反思平衡都必须贯穿于同一体系构造和运作程序当中,以确保彼此间具有良好的匹配、衔接和互助关系。当然,这些都会对围绕权利与善构建多重反思平衡提出更多的要求和挑战。

3多重反思平衡的理想目标:正义原则

一般而言,以不同的深思熟虑判断为出发点,经由多重反思平衡作出的分析和阐释旨在得出相应的公共原则,从而对行为活动产生指引。与既有的深思熟虑判断相比,当前社会采行的公共原则是否能够始终与之保持一致,值得引起高度关注。如果公共原则与深思熟虑的判断之间出现不一致,那么就必须从中作出选择,要么修改公共原则,要么调整深思熟虑的判断。不难发现,对权利与善的理解包含着深思熟虑的判断,既会影响正义原则的形成,也会受到正义原则的调整。但不管怎样,对于围绕权利与善所展开的多重反思平衡而言,这恰好是其取得稳定性和可靠性的原因所在。其中,正义原则既非在先之设定,也不具有形而上学的理论基础,它无非是借助直觉经验与实践理性的配合协作而形成,由此构成该反思平衡所追求的理性目标,以便人们借此作出理性而正确的决定。

具体而言,如果说R和G分别指代关于权利与善的深思熟虑判断,那么就可以假定:个体A持有一组深思熟虑的判断集{Ra,Ga},从围绕Ra和Ga的个别反思平衡中可以得出正义原则Ja;个体B持有一组深思熟虑的判断集{Rb,Gb},从围绕Rb和Gb的个别反思平衡中可以得出正义原则Jb……以此类推,個体N持有一组深思熟虑的判断集{Rn,Gn},从围绕Rn和Gn的个别反思平衡中可以得出正义原则Jn。在关于A的个别反思平衡中,正义原则Ja为Ra和Ga提供支持理由;在关于B的个别反思平衡中,正义原则Jb为Rb和Gb提供支持理由……以此类推,在关于N的个别反思平衡中,正义原则Jn为Rn和Gn提供支持理由。其中,当Ra与Rb或者Ga与Gb之间存在冲突时,就需要分别围绕权利或善开展一般反思平衡。若正义原则Jb能够部分支持Ra或Ga,则亦需要将Rb或Gb纳入一般反思平衡中。同样,若正义原则Ja能够部分支持Rb或Gb,则需要将Ra或Ga纳入一般反思平衡中。这样,围绕Ra与Rb的单一反思平衡就可以将Ra和Rb重新表达为Rab。或者,围绕Ga与Gb的复多反思平衡就可以将Ga和Gb重新表达为Gab。在此基础上,从围绕Rab与Gab的复杂反思平衡中就可以得出最终的正义原则Jab。

在此过程中,公共原则的正当性源于科学而合理的反思平衡运作。从一般意义来讲,该正当性必须符合四个方面的基本要求:(1)各个具备理性评判能力的个人之间有意见分歧点,而公共原则恰好对应于这个点;(2)经由反思平衡得出的公共原则必须能够解释或纠正既有的深思熟虑判断;(3)如果将新的深思熟虑纳入反思平衡的考虑范围,那么公共原则必须能够说明原因;(4)如果新的深思熟虑判断与公共原则不一致,那么公共原则必须及时作出修改或调整。很明显,这是在抽象层面对公共原则所作的正当性表述,它是从围绕权利与善的多重反思平衡中概括出来的。在现实生活中,对公共原则的探讨理应结合特定的语境和问题。反过来说,公共原则必须在具体的条件和背景下发挥相应的功能和作用。无论如何,在围绕权利与善的多重反思平衡当中,公共原则既为正义原则,至少要同当前对权利与善的理解相匹配。

值得注意的是,如果假定对于同一个人或一个同质群体而言,围绕权利与善只有唯一的反思平衡,那么分歧的出现则意味着正义原则仍无法得出;如果假定对于若干不同个体或异质群体而言,围绕权利与善能够形成多个不同的反思平衡,那么其各自得出的正义原则在价值多元的社会中并行似乎没有任何意义。但是,当两个以上反思平衡出现于不同个体之间或存在于价值多元的社会之中时,相互间至少可以达成某种局部共识。反观围绕权利与善的多重反思平衡就会发现,它“不需要以现在和将来的所有公民都同意的一套原则作基础,内容也不必丰富得足以解决所有重要的政治议题”Nicholas Wolterstorff, “The Role of Religion in Decision and Discussion of Political Issues,” in Religion in the Public Square: The Place of Religious Conviction in Political Debate, eds Robert Audi and Nicholas Wolterstorff (Lanham: Rowman & Littlefield, 1997), 114。对于不同的反思平衡而言,仅凭其完备而自洽的独立运作并不能直接否定对方得出的正义原则,而同一反思平衡的达成亦非意味着既有正义原则是稳定而可靠的。客观地说,反思平衡从来都不是真理的代言或化身,只能赋予正义原则以某种程度的正当性,这种正当性的取得有赖于反思内容的丰富性和平衡状态的协调性,因此需要将其作为相关研究的重要着力点。

三、多重反思平衡的实践理性及其再反思

在权利与善的优先性之争中,社群主义者与自由主义者的问题在于,他们均先入为主地将某一深思熟虑的判断建立在另一深思熟虑的判断之上。与其类似,李泽厚主张以“善”范导和适当构建“权利”,为此还提出历史性、理想性和情感性的基本原则。但他自己承认“具体问题极为复杂,‘适当构建与‘决定之间也仍有相当宽阔的模糊地帶”李泽厚:《回应桑德尔及其他》,北京:生活·读书·新知三联书店,2014年,第112[XC注文-TIF;%100%100;Z-8;Y-8]113页。。实际上,权利与善都是正义原则的重要来源。其中,任何一者都可能成为另一者的来源依据或评判尺度。毕竟,权利蕴含着善,而善反映于权利之中。善是对权利的抽象概括,而权利是对善的切实体现。因此,不能只按照发生学的理论进行解释,何者优先并非取决于其作为提出正义原则的根据是否更具基础性。“优先性的问题,是相对的而不是绝对的,是双向的而不是单向的。”王秀华、程瑞山:《“原初状态”与“反思平衡”:罗尔斯道德哲学方法论》,《内蒙古社会科学》2004年第6期。从哲学视角审视围绕权利与善所展开的多重反思平衡,不难发现其暗含着“叩其两端”而“允执其中”的中庸之道,这必然会为实践理性提供施展的重要机会和广阔空间。

(一)作为一种实践理性的多重反思平衡

如果说权利与善的优先性之争是一个重大的理论问题,那么对该问题的超越则是一个更为重大的理论问题。解决重大的理论问题固然重要,思考如何解决重大的理论问题则更为重要。反思平衡的运用旨在实现这一目标。这里要说明的是,围绕权利与善构建多重反思平衡既不会直接指向对某种“主义”的反驳或辩护,也不会被归为某种带有特定色彩的研究路径。在围绕权利与善的多重反思平衡中,不管是从个别到一般再到复杂的逐步演进,还是从复杂到一般再到个别的原路回溯,其间都会经历很多小的台阶,“在每一个台阶上我们都可以转向某个别的道路”Gordon Kaufman, In Face of Mystery: A Constructive Theology (Cambridge: Harvard University Press, 1993), 237。因此,围绕权利与善的多重反思平衡难免会出现变数,而这必定会对反思平衡所蕴含的实践理性提出较高要求,以便通过经验积累对行为活动产生具体指引。

长期以来,人们对正义原则的合理性始终表现出孜孜不倦的追求。如果将反思平衡的达成作为评判合理性的客观标准,那么借助围绕权利与善的多重反思平衡来实现对正义原则的探寻,无疑是妥帖而恰当的。不可否认,凭借理性的程序设计可以为制度规范和价值观念的确立奠定基础。然而,单纯依赖逻辑规则和标准定义不可能发展出一套实质性的正义理论,仅以此为解决方案终归太过薄弱。在程序设计之外,围绕权利与善的多重反思平衡还必须诉诸更高层次的实践理性,从而保证其自身既不独断也不多疑,以便破除形式主义的限制和约束,更好地实现对正义原则的追寻。

质言之,人们对正义原则的认知和掌握并非经由罗尔斯所说的反思平衡加以现实的,而是有赖于蕴含理性价值的实践平衡过程。正义原则的达成从来都不是一劳永逸的,而是离不开反思理性指引下的社会实践,旨在从中逐步找到理想的平衡状态。这种社会实践会有反思平衡贯穿其中,既能顾及理性探索,又能经得起经验核实,所以可被归于理性经验主义的范畴之中王元亮:《正义的论证路径考论——兼驳罗尔斯的“反思平衡”》,《东岳论丛》2013年第4期。。其实,理性指导下的实践平衡与方法论层面的反思平衡之间没有明显界分,围绕权利与善的多重反思平衡离不开实践理性。对于权利与善的优先性问题而言,正义原则不是目的本身,其最终目标是要有助于应对自然和社会的实在,而这就要求突破形式意义上的实践理性,以便对程序性的反思平衡进行批判和再造。

更进一步讲,反思平衡的运用必将改变关于权利与善何者优先的研究范式。在围绕权利与善的多重反思平衡中,既已形成的正义原则可能会与之后对权利或善的理解发生冲突。在这种情况下,一味将现有的正义原则奉为圭臬无疑会引发荒谬。当正义原则完全得到阐明时,人们很可能想据此调整既定的深思熟虑判断。这时,道德哲学肯定会对道德实践施加影响,而原有的信念和准则就会被重新反思并再次修正,甚至不排除有彻底改头换面的可能,并最终影响到人们的行为活动,同时推动当前社会制度作出相应改进。这体现出理论的重要作用,也反映着理论的实践价值张卫明:《罗尔斯的“反思平衡法”探析》,《江淮论坛》2006年第3期。。事实上,这都要归功于实践理性,它构成反思平衡的本质与核心。由此可见,围绕权利与善的多重反思平衡实为一种实践理性。之所以对此予以强调,是因为其意在教会人们放弃对必然真的徒劳追求,而要在有限中理解无限,在变化中触及永恒。由此便不难理解,为超越权利与善的优先性之争,反思平衡所蕴含的实践理性将会焕发活力并不断延续,直至成为一种行动自觉。

(二)对多重反思平衡实践理性的再反思

就围绕权利与善的多重反思平衡而言,现有对其实践理性的质疑主要表现为两个方面:如果处于同样条件下的不同主体从对权利与善的相同理解出发,经由多重反思平衡得出不同的正义原则,而且无法判定何者更为可取,那么该反思平衡所具有的实践理性就会大打折扣;即使二者得出的正义原则是一致的,如果围绕权利与善的多重反思平衡没有对正义原则给出严格而公正的评判标准,那么这种一致性就不排除是偶然或虚假的,而该反思平衡所表现出的实践理性仍难以逃脱外界质疑。这里需要澄清的是,接受反思平衡的方法未必意味着要接受反思平衡的结果。在此,有必要对反思平衡指涉的对象进行明确区分:前一种质疑针对的是反思平衡的方法,而后一种质疑针对的是反思平衡的结果。尽管,相比于本体论而言,本文更倾向于从方法论层面研究围绕权利与善而展开的多重反思平衡,并非意在造成本体论与方法论的明显割裂,而是旨在为回应这两种质疑做好铺垫。

在此基础上,对于前述两种质疑理应分别作出回应:就前者而言,之所以会出现正义原则不一致的情况,在很多时候是由于没有正确运用反思平衡的方法所致,却不能就此认为反思平衡本身存在问题,更不能将这种负面效果直接归结于其所蕴含的实践理性。就后者而言,正義原则的一致性只能说明该反思平衡符合契约主义的理论理性要求,而不关乎实践理性,这是两个不同视域的问题。然而,反思平衡的有效性和说服力并非源于理论理性,而是来自实践理性。在追求实践理性的人看来,确保就正义原则达成一致并非意味着该反思平衡的理想目标业已实现,而只能说从反思平衡的达成到正义原则的得出之间存在微弱的相互关联。更何况,理论理性对反思平衡结果提出的要求门槛相对较低。虽然,绝对意义上的正义原则早已超出人类的认知范围,即便是道德实在论者也无法寻找到作为客观真理的正义原则。因为理想状态下的反思平衡是一个极限点,只可以被无限接近,而不能真正到达。但是,这恰好可以凸显将实践理性赋予反思平衡的价值和意义之所在。

然则,反思平衡的实践理性自始有其限度。通常而言,对权利与善的理解在人类社会中的演变是自然生发和循序渐进的。在此过程中,围绕权利与善的多重反思平衡必然要诉诸实践理性的躬行求索,却不能只依赖于此。毕竟,实践理性具有较高的自主性、变化性和偏好性,很容易陷入危险的自负,甚至引发其他严重问题。另外,对于权利与善的优先性之争而言,纯粹依靠反思平衡难以成为处理问题的自觉或常态。的确,作为一种实践理性的解决方案,围绕权利与善的多重反思平衡是科学而合理的。但是,这种方案在现实生活中却不具有权威性和强制性,因此不可能将其转化为某种必然要求。纵使围绕权利与善的多重反思平衡得以实施,也很难保证其在实践理性的引导下总会朝着正确方向发展。况且,在遵循实践理性的同时,围绕权利与善的多重反思平衡必然会带有很多人为的刻意成分,而这会使人们将问题归结于反思平衡所蕴含的实践理性本身。从这种意义上说,仅凭实践理性不足以应对现实,对此必须时刻保持警觉,否则就会造成不自量力的消极后果。事实上,对于围绕权利与善的多重反思平衡而言,最为理想的状态就是保证各种形式的理性均能够有的放矢,而不是任意发挥,直至促使相互间形成默契的协调与配合。

对于围绕权利与善的多重反思平衡而言,最值得强调的就是开放性和动态性。作为宽容原则的具体适用和表现形式,围绕权利与善的多重反思平衡必定要有利于增进吸收和接纳。尤其是考虑到存在合理的多元论事实,该反思平衡涉及的范围就会更加宽广,包含各种对权利与善的正当理解。因为只有接触到更多的深思熟虑判断,才能更加准确地发现哪种正义原则更为恰当而合理。出于这种考虑,确保围绕权利与善的多重反思平衡始终具有开放性就显得非常重要。当既有的正义原则遇到对权利与善的不同理解时,就会出现新的矛盾或张力。这时,对权利与善的不同理解作为深思熟虑的判断而出现,会迫使人们放弃当前坚持的正义原则,通过重新围绕权利与善展开多重反思平衡,对正义原则作出重新界定,进而取原有正义原则而代之,正所谓“牵一发而动全身”。

从本质上讲,围绕权利与善的多重反思平衡遵循着一种“可错论”,它随时都可能会被打破,而不可能永久保持原状。任何围绕权利与善的多重反思平衡都只是一种暂时的和谐,非但不是一劳永逸,反而会随着现实条件而变化,并需要反复矫正。这样,围绕权利与善的多重反思平衡就会始终处于“形成—运作—重构”的循环往复之中,从而不断在共识与冲突之间进行变换。正因如此,围绕权利与善的多重反思平衡将展现出鲜明的动态性特征,或者被视为一项经常性工作,为此付出的努力将会是无限期的。既然如此,那么在社群主义与自由主义之争的启发下,人们不妨尝试围绕权利与善构建一种动态的正义原则,并以开放的心态面对旧的反思平衡瓦解和新的反思平衡到来。届时,由权利与善所构成的“忒修斯之船”,必将满载正义驶向未来,而这关乎世界的存在方式和发展方向。

[责任编辑刘京希]