深圳地区0~6岁儿童孤独症谱系障碍的危险因素分析

李秀云,万 智,黄从付,朱春婵,李梅芬

(深圳市龙岗区妇幼保健院儿科,广东 深圳 518172)

孤独症谱系障碍简称孤独症,是一组以社交沟通障碍、兴趣或活动范围狭窄以及重复刻板行为为主要特征的神经发育性障碍[1]。近年来孤独症儿童发病率逐年上升,给社会及家庭带来了沉重的负担,严重阻碍了患儿的身心成长。随着中国二胎放开,社会及家庭对儿童神经行为发育的关注度越来越高。0~6岁是小儿心理和智力发育的关键时期,而婴幼儿又是小儿心理行为及气质形成的关键时期。在这个时期,产后母亲的紧张、焦虑的心理状态、父母的个性特点和教育方式、亲子关系等诸多因素,均可影响其心理行为的发育[2]。随着人们对儿童的关注越来越多,儿童孤独症也成为一个社会新问题,因此分析儿童孤独症相关的危险因素已成为临床研究的一个热点。鉴于此,笔者采用对比研究及Logistic回归分析方法探讨深圳地区0~6岁儿童孤独症的危险因素,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取深圳市龙岗区妇幼保健院2013年5月至2020年5月收治的产妇1000例及其刚出生的婴幼儿,根据这1000例婴幼儿病情诊断结果将其分为2组:孤独症组56例,男48例、女8例;非孤独症组944例,男495例、女449例,收集2组父母一般资料,包括:年龄、经济状况、文化程度、分娩方式、孕产次、孕周及新生儿性别、新生儿喂养方式等。

1.2 产妇入选及排除标准

入选标准:1)年龄20~40岁;2)自愿参与本研究并签署知情同意书;3)在深圳市居住时间1年以上;4)定期在本医院进行产前检查。排除标准:1)目前或既往患有精神疾病者;2)心、肝、肾等重要脏器功能障碍者;3)智力发育不全者;4)拒绝随访者;5)新生儿患有畸形或重度窒息或有器质性疾病者。

1.3 诊断方法

1)首先测量所有婴幼儿体格发育情况,分别于婴幼儿9个月、12个月、18个月、24个月时登记婴幼儿的喂养方式、身长、体重、头围,完成0~6岁小儿神经心理发育检查,初步评估其语言和社交发育情况。

2)随后在婴幼儿18个月、24个月时对本次研究的1000例产妇采取自编问卷进行调查,依据孤独症筛查量表中的诊断标准对家长进行问卷调查,从而对婴幼儿是否出现孤独症进行初步的筛查。本次研究的自编问卷内容主要包括婴幼儿的基本情况、人口学资料、家庭状况、产妇孕期情况、婴幼儿出生时的状况和发育情况、产妇产后情况(主要是指产后抑郁)等。婴幼儿孤独症量表中对家长的问卷内容主要有23项内容,包括17个普通项目和6个核心项目,每个条目根据症状有无选择“是/否”,其中条目11、18、20、22选择“是”为阳性,其余条目选择“否”为阳性。自编问卷中评估语言和社交发育情况异常的患儿或者孤独症筛查量表中23个条目中,任何3项为阳性或者6个核心条目中(2、7、9、13、14、15条)中任意2项为阳性即视为检查结果为阳性。

3)接着采用孤独症儿童行为量表(ABC量表)作为诊断工具,该量表主要是对患儿的语言、行为感觉、情绪等方面进行评估,包括57项评定内容,每项内容的评分为1~4分,患儿得分越高表明病症越严重,总分等于或超过31分则表示婴幼儿患有孤独症。

4)最后对筛查结果为阳性的患儿,由三级医院儿童保健科专业医生进行详细问诊、行为观察并进行ABC孤独症行为评定、0~6岁小儿神经心理发育检查,以明确诊断。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 2组一般资料比较

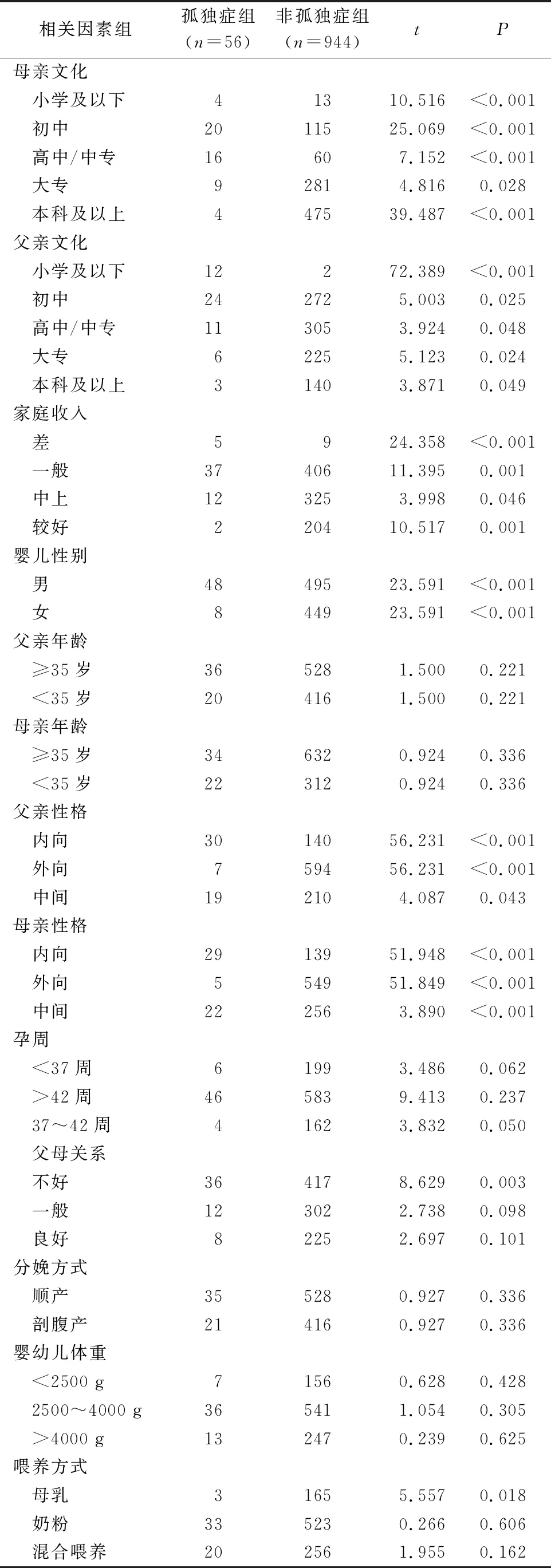

2组在父母年龄、父母关系、孕周、分娩方式、婴幼儿体重等方面比较,差异无统计学意义(P>0.05)。2组在父母亲文化程度、家庭收入、婴儿性别、父母性格、喂养方式等方面比较,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

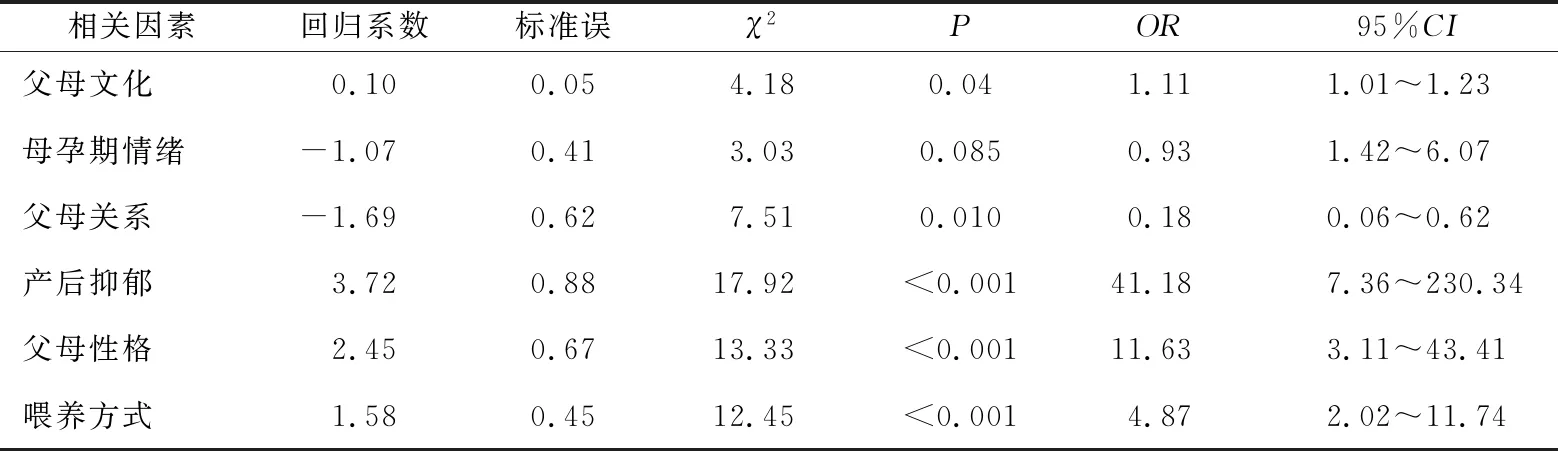

2.3 Logistic回归分析

以是否诊断为婴幼儿孤独症为因变量,以婴儿性别、父母的文化程度、母孕期情绪、家庭收入、父母关系、产后抑郁、父母性格、喂养方式、婴幼儿体重等为自变量,通过采用Logisti回归分析发现,父母文化、母孕期情绪、父母关系、产后抑郁、父母性格和喂养方式等均为可能造成婴幼儿孤独症的危险因素(均P<0.05)。见表2。

表1 2组一般资料比较 例

表2 Logistic回归分析

3 讨论

孤独症病因不明,大多数学者认为其发生是基因与环境的共同作用[3-4]。有研究[5-6]表明,社会因素、父母离异,家庭教育、疾病等因素均与儿童孤独症有一定的相关性。有2条是已被明确的孤独症高危因素[7]:1)有患孤独症的兄弟姐妹;2)有精神分裂、情绪障碍或其他精神及行为问题家族史者。本研究结果显示,婴幼儿孤独症的患病人数为56例,患病率为5.6%。该56例孤独症患儿中男孩48例,女孩8例,患儿均属于典型孤独症患者。与我国近几年的研究报告[8-10]比较数据有差异,究其原因可能与本次研究的研究对象有关,本次研究对象年龄普遍偏小,从而导致本次研究仅发现典型孤独症患儿,因此,在本研究的基础上还需要对其他病症类型进行进一步的研究,从而为孤独症患儿的康复提供更为有效的依据。通过Logistic回归分析发现,父母文化、母孕期情绪、父母关系、产后抑郁、父母性格和喂养方式等均为可能造成婴幼儿孤独症的危险因素。这表明,婴幼儿孤独症的形成是由许多因素造成的,尤其是在母孕期和新生儿时期存在的危险因素对婴幼儿的影响超过其他年龄阶段,并且父母关系、母亲情绪的变化、父母性格和喂养方式等也会导致婴幼儿出现孤独症倾向。因此提示在母孕期和婴幼儿的教育过程中,需要对危险因素进行相应的控制干预,降低危险因素的影响力,比如:在母孕期和生产后关注母亲的情绪变化,避免出现产后抑郁情况,从而有效地降低婴幼儿孤独症患病率。

综上所述,父母文化、母孕期情绪、父母关系、产后抑郁、父母性格和喂养方式等均是深圳市0~6岁儿童孤独症的危险因素,因此在早期进行及时预警干预,能够有效地减少发病率,维护婴幼儿身心健康。