基于古文献探析照海穴临床应用特点

吕 菲 苏 莉

针灸经过数千年的发展,通过不断归纳和总结针灸在诊疗过程中产生的生理、病理现象,积累了丰富的临床经验,形成了完整的学科体系,古籍对腧穴的应用和配伍可谓精妙而独到,因此腧穴的研究具有重要意义。照海穴又称之为“阴跷”,其作为肾经之阳穴,又为灵龟八法八穴之一,在针灸治疗中应用广泛。现对照海穴相关的古文献进行整理、分析,探索古代医家临床运用照海穴的经验,为现代针灸临床提供依据。

1 资料与方法

1.1 文献检索的范围及方法以《中华医典》[1](第五版)作为主要检索源,把“照海”“阴跷”作为检索词,对其收录的中医古籍进行计算机检索,并与原著进行校对,提取相关条文,进行古代文献研究。

1.2 文献条文纳入标准①照海单穴及配伍他穴治疗相关疾病的条文、医案;②照海穴的别名治疗疾病的相关条文;③对于相同文献以年代较早的为准进行纳入。

1.3 文献条文排除标准①论述照海穴相关定位、归经的条文;②涉及照海穴但未明确具体病症的概述性或理论性条文,如《针方六集》[2]:“列缺任脉行肺系,阴跷照海膈喉咙”;③“阴跷”是指阴跷脉的条文,如《针灸逢源》[3]所载:“阴跷起于跟中,循内踝上行于身之左右,所以使机关之跷捷也”。

1.4 数据规范化①腧穴名称规范化。根据中华人民共和国国家标准《腧穴名称与定位》[4]对腧穴名称进行规范化。如“阴陵”规范为“阴陵泉”;若文献中记载的腧穴未纳入国家标准,则以文献中所述名称为准,如“手足小指穴”。②病名及其分科规范化。以新世纪全国高等中医药院校规划教材《中医内科学》[5]《中医外科学》[6]《中医妇科学》[7]《中医眼科学》[8]《中医耳鼻喉科学》[9]中所记载病名为依据,对古籍中出现的病名进行科别及属系的规范:如“里急后重”规范为“痢疾”,属中医内科学脾胃系疾病。如其中不能包含的病证或不能准确概括的病证,则以古籍所载病名为准,其科别和属系按照病证的病因病机进行分类,若不便分类即归为其他,如“淫泺”归为中医内科学,肢体经络病证;“痃气”归为中医内科学,其他病证。③书名规范化。对于不同书名但实则为相同书籍的现象进行规范,如:将《勉学堂针灸集成》规范为《针灸集成》。④对文献资料的归纳和分解。如《针灸大全》[10]:“泄泻不止,里急后重。下脘一穴,天枢二穴,照海二穴”。在本条文本中“泄泻不止,里急后重”均为“痢疾”的临床表现,应归纳为“痢疾”一病。又《普济方集要》[11]记载:“治卒疝、小腹痛、呕吐、不嗜食。穴照海”。即将本条文本病证离散为“疝气”“腹痛”“呕吐”“不嗜食”4类病证。

1.5 建立数据库将符合纳入标准的文献用Excel进行统计,并按其文献出处、原文、单穴主治病证的病名、配伍主治病证的病名、科别、属系、配伍腧穴、刺灸法等内容逐条进行录入。

1.6 统计学方法运用Excel表格对照海穴的相关数据库进行分类统计、分析,总结出照海单穴及配伍主治优势病证、腧穴配伍、刺灸法等临床主治规律。

2 结果

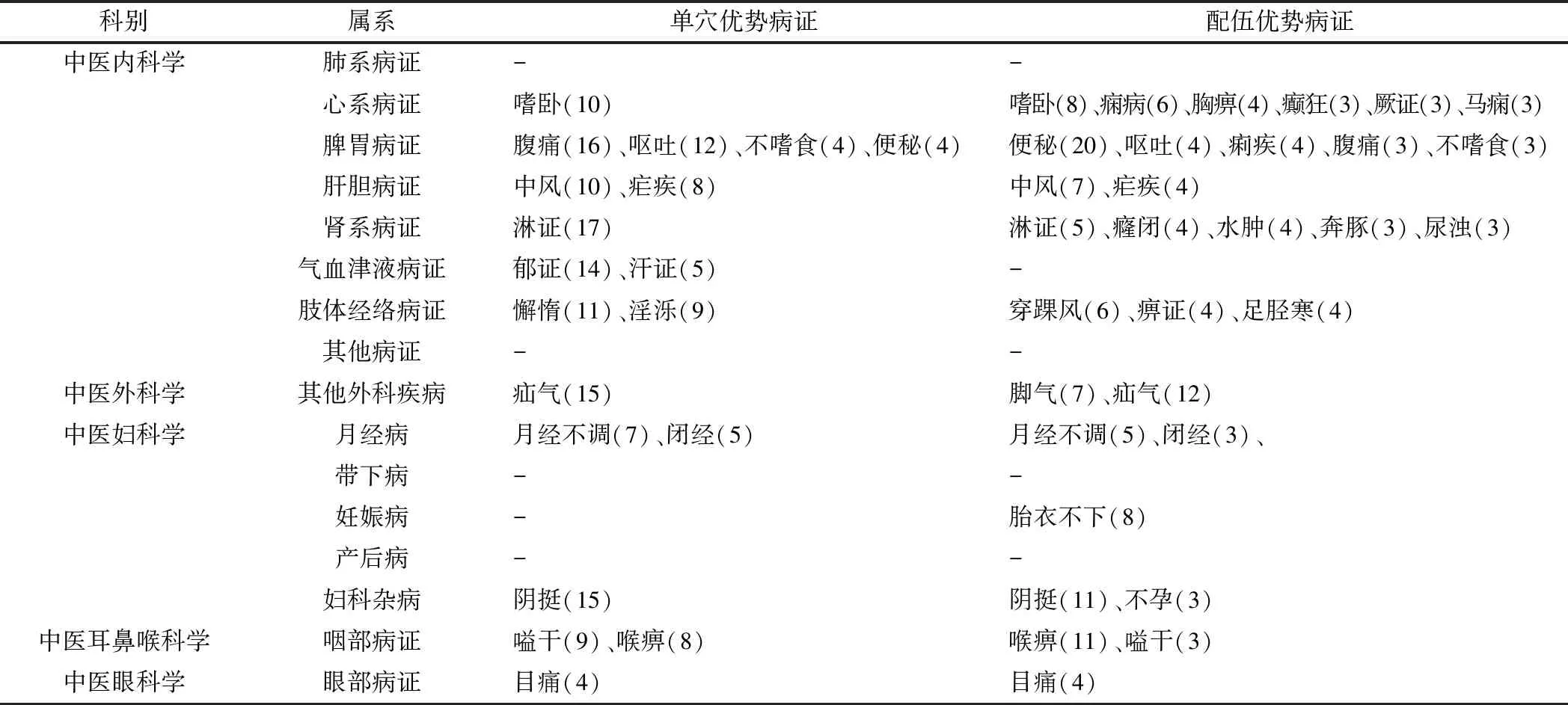

2.1 照海穴优势病证统计本次共纳入267条文献,涵盖47本古籍,涉及101种主治病证,总频次为502次。由于条文中有单穴及配伍主治的不同,故分别进行优势病证统计。所谓优势病证是指出现频次≥平均频次的病证,计算公式为:病证平均频次=病证总频次/病证数。照海单穴主治病证纳入条文共计74条,涉及5种科别,包含63种病证种类,总频次为252次。照海单穴主治优势病证的平均频次=252/63=4,即以出现频次≥4次的病证作为照海单穴主治的优势病证。照海单穴主治的优势病证共计19种,总频次为183次。照海配伍他穴主治病证涉及条文共计193条,涵盖88种病证,总频次为250次,病证平均频次=250/88≈2.84,即照海配穴主治的优势病证需≥3次。照海配伍优势病证共计31种,总频次为172次。经数据整合,照海单穴及配伍主治优势病证共计35种,优势病证及其频次统计见表1。其中,中医内科学25种,中医妇科学5种,中医外科学2种,中医耳鼻喉科2种,中医眼科学1种。照海穴的优势病证按照频次由高到排序依次为:便秘、淋证、腹痛、嗜卧、中风、呕吐、郁证、疝气、疟疾、喉痹、阴挺、懈惰、淫泺、胎衣不下、脚气、不嗜食、痫病、穿踝风、月经不调、汗证、目痛、癃闭、水肿、痢疾、胸痹、足胫寒、痹症、癫狂、奔豚、嗌干、尿浊、闭经、不孕、厥证和马痫。

表1 照海优势病证统计

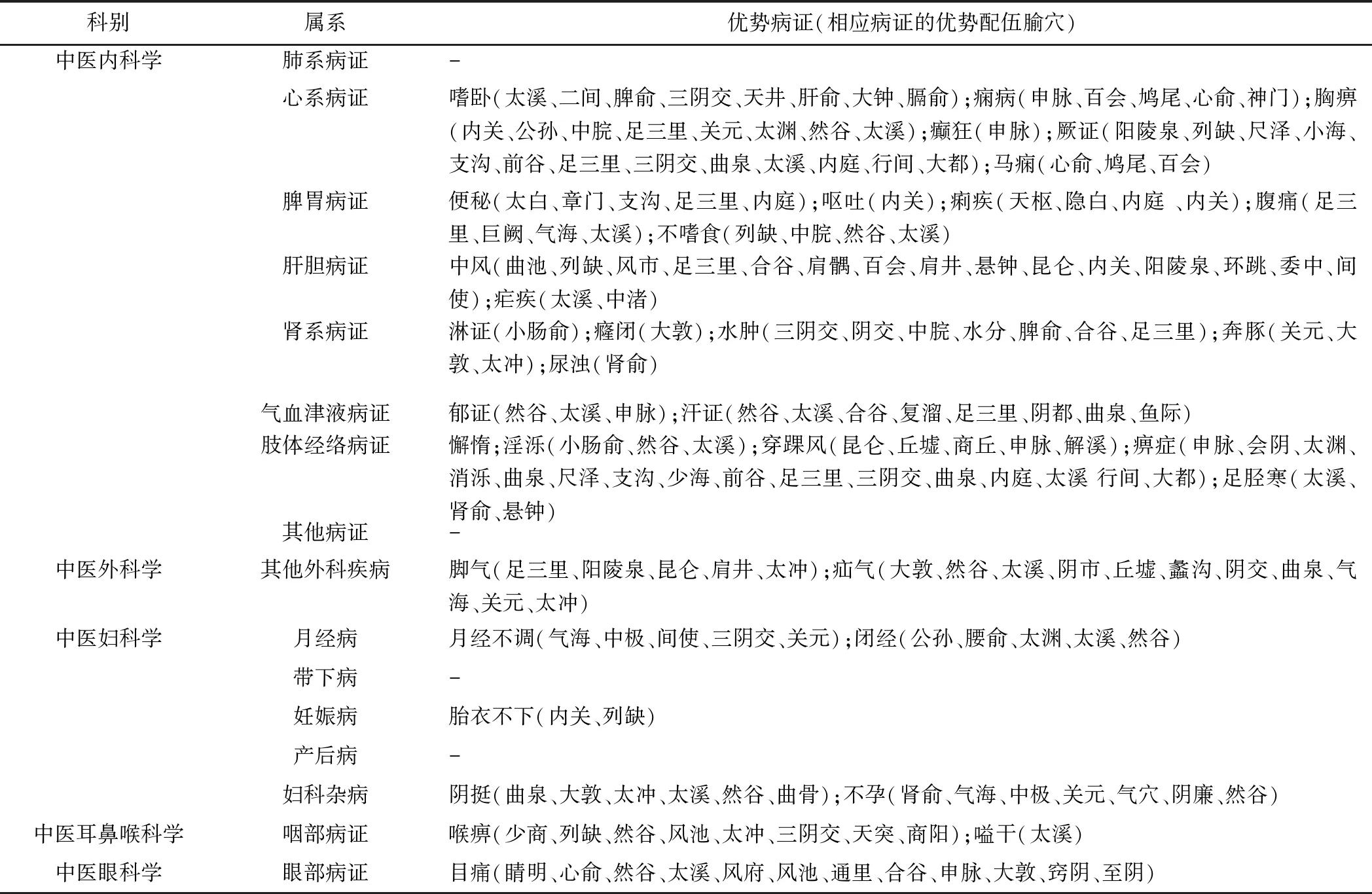

2.2 照海穴在优势病证中与他穴配伍的规律条文中照海穴的配伍应用腧穴共计167个,频次821次,平均频次为4.92次,配伍腧穴涵盖十四正经、经外奇穴和经验效穴,临床应用广泛,将频次超过20的腧穴按照降序排列依次为:足三里、三阴交、太冲、内关、气海、太溪和申脉;从单个经脉来看,膀胱经和任脉的腧穴使用频率较高;从表里两经方面来看,肾经与膀胱经频次最高,达189频次,脾经与胃经次之,有162频次。因为照海穴主治病证涉及百种之多,大范围统计分析腧穴配伍规律特异性不高,所以按照优势病证概念,分别统计优势病证的优势腧穴,并将腧穴的频次按照由高到低依次记录如下。见表2。

表2 照海穴优势病证及取穴统计

2.3 照海穴的刺灸法本研究优势病证涉及照海穴刺灸法35条,有灸法、针刺法、刺血法、掐法等不同的操作方案,总频次47次,其中照海穴的灸法是记录最多的,为27频次,占比57.45%,灸量多集中在3~7壮,另外还有“痫病夜发灸阴跷”的说法;针刺深度有3、4、5分的差异,频次为8,比率为17.02%,补泻方面仅有照海穴泻法的记录,频次是5,占比10.64%,其中提及便秘的次数为3;刺血法为5频次,比率是10.64%,其中有3频次是治疗喉痹病证;掐法频次是2,占比仅为4.25%。

3 讨论

综上所述,古籍中记载的照海穴临床应用广泛,配伍腧穴众多,刺灸法多样。照海穴的主治病证多达百种之多,经统计优势病证为35种,病证涵盖中医内科学、中医外科学、中医妇科学、中医耳鼻喉科学和中医眼科学5类学科,其善于治疗中医内科学疾病,尤其是脾胃病证、肢体经络病证、肝胆病证、肾系病证及其气血津液病证占比也较高,但四者之间的频次比例相差不大;中医妇科学中偏于治疗月经病及妇科杂病;中医外科、中医耳鼻喉科、中医眼科3种科别频次占比虽然不高,但病种亦相对较少,主要集中在脚气、疝气、喉痹、嗌干和目痛5种病证。经统计排名前10位的优势病证为:便秘、淋证、腹痛、嗜卧、中风、呕吐、郁证、疝气、疟疾和喉痹。照海穴多与膀胱经的腧穴进行配伍,如申脉;胃经和脾经的足三里和三阴交使用频率亦较高,这与照海穴的优势病证统计结果相符合。为加强临床实用性,分别统计优势病证的优势腧穴,现不一一详述。关于刺灸法,古籍中照海灸法记录较针刺多,灸量多在3~7壮;针刺深度多为3~4分,多采取泻法。此结果可为针灸临床提供治疗思路及理论依据。