长江新城区域地壳稳定性评价

刘 力, 李 朋, 周 峰, 罗 红, 杨青雄, 吴 波, 张 雅, 李琳静, 朱晛亭

(湖北省地质调查院,湖北 武汉 430034)

区域地壳稳定性评价研究,是在考虑各种地质灾害的基础上,全面考虑内外动力地质作用、岩体和土体介质条件以及人类工程活动诱发或叠加的地质灾害等对工程建筑物的相互综合作用和影响下,现今地壳及其表层的相对稳定程度[1-7]。概括来说,即以构造稳定性为主,配合地面稳定性、岩土体稳定性进行综合评价的研究,实用性较强,具有重大的社会、经济、环境效益[8-9]。2017年,武汉市政府启动规划建设“长江新城”,选址武汉中北部的长江边上,长江新城已于2018年开工建设,前人对武汉区域地壳稳定性评价研究不多,大多从单方面或定性分析[10-15],已经不能满足目前武汉市城市规划建设的需要。本文基于多因子加权叠加分析,利用GIS平台对长江新城进行了区域地壳稳定性评价,为长江新城规划、建设提供地质依据。

1 区域地质背景

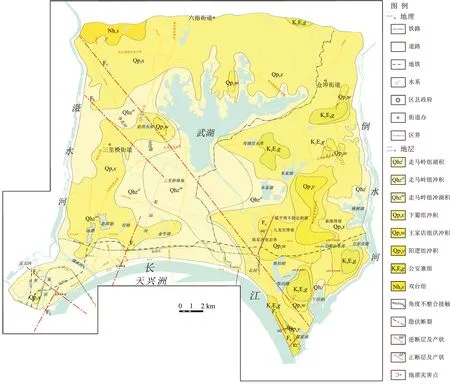

长江新城位于武汉市中北部,行政区划跨及黄陂区、新洲区和江岸区,面积约550 km2,北邻鄂北大别山丘陵区,处于江汉平原的东部,整体位于低海拔区域,地形起伏较小,具有北东高、南西低的特征。区内第四系分布广泛,地表仅西北部出露南华纪双台组变质岩系、东南部局部出露白垩纪公安寨组红层。结合钻孔揭露,长江新城基岩主要有南华系、石炭系、二叠系、三叠系、白垩系和第四系。区内构造以隐伏断裂为特征,主要有北西向的襄樊—广济断裂、北东向的长江断裂和北北西向的新城—黄陂断裂,仅东南部阳逻一带见新生活动断裂(图1)。

2 深部地球物理特征

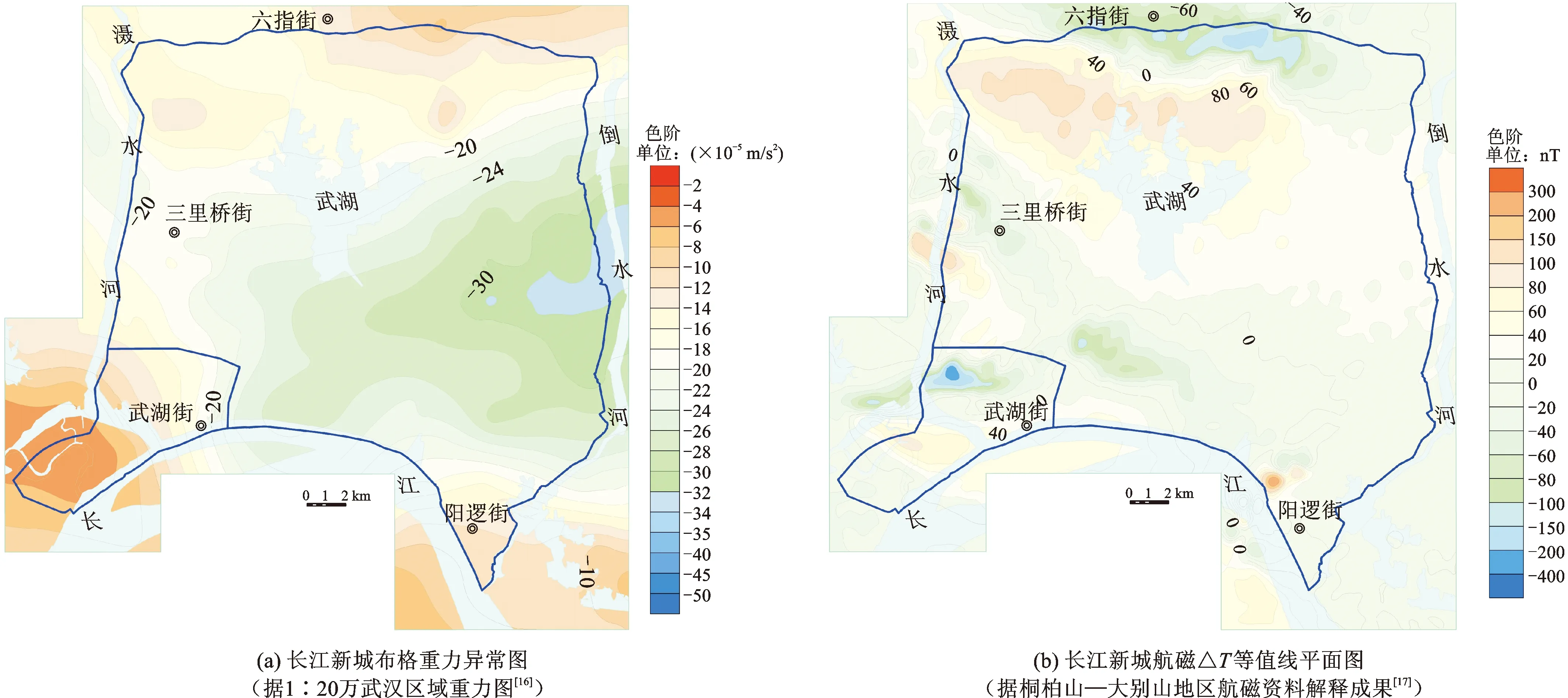

研究区地球物理场总体表现为东北部属低重、强磁、低阻区,其余广大地区则表现出高重、弱磁、中高阻特征,所发育的各类物理场异常良好地反映了区内基岩和隐伏构造特性。研究区重力值(图2-a)[16]总体呈近东西向展布,沿天兴洲—阳逻南北较宽的范围有北西—北西西向叠加其上,均反映了研究区基底物质组成及隐伏构造特征。区域磁场为复杂磁场区,反映了厚达6~8 km、不具磁性的沉积盖层形成的区域负异常。大致可分为2个磁场分区(图2-b)[17]:黄陂波动正磁场区位于长江新城东北角襄广断裂以北,磁场强度为+160~+180γ,由南至北磁场强度逐渐升高。中东部主体属武湖负磁场亚区,由北向南负磁异常逐渐加强,北部磁异常发育,向南为平稳的负磁场,磁场背景为0~-30γ,在此基础上出现微小的正负伴生的波动异常,走向均为东西向。

3 新构造活动

区内新构造活动表现为新生活动断裂和继承性活动断裂。新生活动断裂主要位于长江新城东部新洲阳逻一带,规模一般不大,构造形迹也比较清楚。主要有半边山断层(F6)、阳逻大桥东桥头断层(F7)、阳逻水泥厂断层(F8)。以半边山断层(F6)为例,介绍其新生活动断裂特征:

图1 长江新城地质简图

图2 长江新城重力布格异常和航磁△T等值线特征图

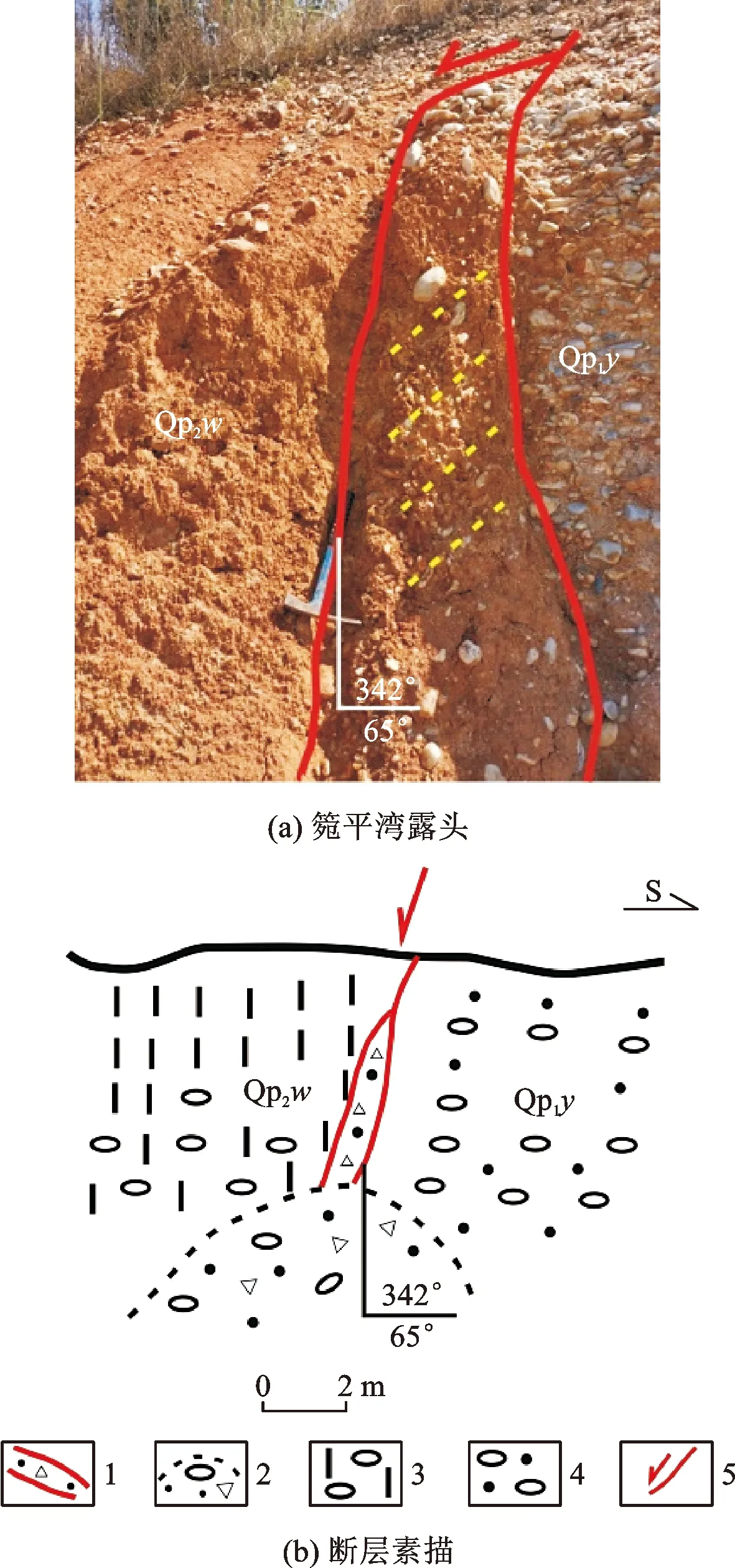

半边山断层(F6)位于阳逻街道西北部半边山西坡采石场,沿着半边山陡壁即为断裂所通过之处。断裂总体走向NE25°,倾向NW,倾角46°~65°,断层呈舒缓波状,具有东盘北推、西盘斜落的逆时针扭动特征,切割下更新统砾石层,沿断面有厚约2 cm的略显褐铁矿化的铁锰质胶结的铁盘充填,铁盘之下为棕黄色泥质粉砂岩。沿NE25°方向延伸至平江大道东侧箢平湾,见断层切割下更新统阳逻组砾石层和中更新统王家店组含碎石红土,断面位于新开的平江大道公路旁高约3~5 m的人工切面上,见明显宽约30 cm破碎带(图3-a、-b),带内充填含砾石粘土,砾石具弱定向性,断层面较陡,产状为342°∠65°,为一正断层,表明断层发生于中更新世之后。

新生活动断裂大致有两种情况:晚更新世断裂活动比较弱,断裂规模较小,错距也不明显,多为一种剪切节理、裂隙或张扭性断裂;早、中更新世的断裂要强烈得多,区内所见几处断裂均切割早、中更新统砂砾石层和粘土层,最大错距接近2 m,但未切入全新世堆积层,一般为正断裂。走向有北北东向及北西(西)向两组,以后者为主。

图3 半边山断层示意图

继承性活动断裂主要表现为隐伏襄樊—广济断裂、长江断裂等[18]。

襄广断裂:是经过区内长期活动的继承性断裂,喜山期以来具张扭性活动,并控制了孝感—长江埠和武汉以东长江第四纪槽地的形成[19-21]。胡庆等(2019)[22]在武穴西北竹影山象山水库和凤凰山猪头角采取次级断层内断层物质作ESR年代测定,分别为(49.3±5.3)万年和(46.2±6.6)万年。历史地震和现代地震台网观测表明:沿断裂带曾发生黄冈—蕲春1629年4.75级地震,黄冈1633年4.75级地震和1640年5级地震,1972年广济4.0级地震,2005年九江—瑞昌5.7级、4.8级地震以及2006年随州Ms4.7级地震,断裂带整体上地震活动强度呈现自东南向西北减弱的趋势[23]。尽管地震强度频度不高,但仍显示襄樊—广济断裂带深部有明显活动。区内隐伏于第四系中。

长江断裂为燕山运动时期发育起来的北北东向区域性大断裂,断裂大致沿长江展布,走向北东30°,第四纪以来控制着长江槽谷的生成发展。地貌上断裂控制两岸的升降关系。沿断裂带有地震发生,断裂北端于1972年3月发生2.7级地震,南端嘉鱼于1974年5月曾发生3.8级和3.9级地震。其断裂现今仍表现一定活动性[24]。

现今构造应力受已有地质构造条件制约,武汉市邻近的大冶地区,测得最大主应力为北西—南东向[25]。现今北西向襄广断裂和黄陂—阳逻断裂的性质表现为张弛性,北盘上升,南盘斜落。与此同时,新生的北东—北北东向半边山断裂及阳逻断裂表现为压性或压扭性。这些构造形迹性质,表现现今存在一个统一的南北向直扭应力场,在这个应力场的作用下,出现了现今北东—北北东向主干压扭断面,配套的张性或张扭性断面为北西向断裂。由这套构造应变的断裂系统,表现现今的最大主压应力仍为北西—南东向。李蓉川等(1984)[26]分析湖北及邻区1969—1981年的地震资料,根据震源机制解和地壳现代构造运动资料,认为襄樊—广济断裂以南的地区主压应力方向为北西西—南东东向,主张应力方向为北北东—南南西向。

4 地震活动性

长江新城位于秦岭—大别造山带与江汉盆地的过渡带。据历史地震资料[27],有地震记载以来研究区域共发生过Ms≥4.7级地震18次,最近一次地震为2019年12月26日湖北应城Ms4.9级地震,震中烈度为Ⅶ度;1970年以来武汉及周边区域内现代地震主要以小震和微震为主(图4)。总体来说,研究区区域大地震活动(Ms≥4.7)频度较低,强度中等,现代地震活动相对频繁,活动强度较弱。

武汉地震工程研究院有限公司(2014)[27-28]根据地震构造类比和地震活动重复原则,在中国地震动参数区划图潜在震源区综合方案基础上作潜在震源区划分:长江新城西部属非潜在震源区,东部属新洲6.0级潜在震源区。新洲6.0级潜在震源区位于麻城盆地南部的新洲—黄冈一带,区内有北北东向麻城—团风断裂(中段)与北西走向的襄樊—广济断裂带复合、交汇,它们均为早、中更新世活动构造。交汇区微地貌面差异明显,如张渡湖沉溺,其东西两侧中下更新统构成高阶地岗地,上新统—下更新统地层发生褶曲、断裂变形。1932年麻城黄土岗6级地震事件发生于麻城—团风断裂北段,中段新洲一带发生时有震感,具有同期迁移特征。综合历史地震特征和潜在震源区划,长江新城地震危险性较低,仅东部新洲阳逻一带位于6.0级潜在震源区,可能受团麻断裂、襄广断裂地震作用波及影响。

图4 长江新城区域地震构造图(据武汉地震工程研究院有限公司,2014修改)

5 岩土体类型

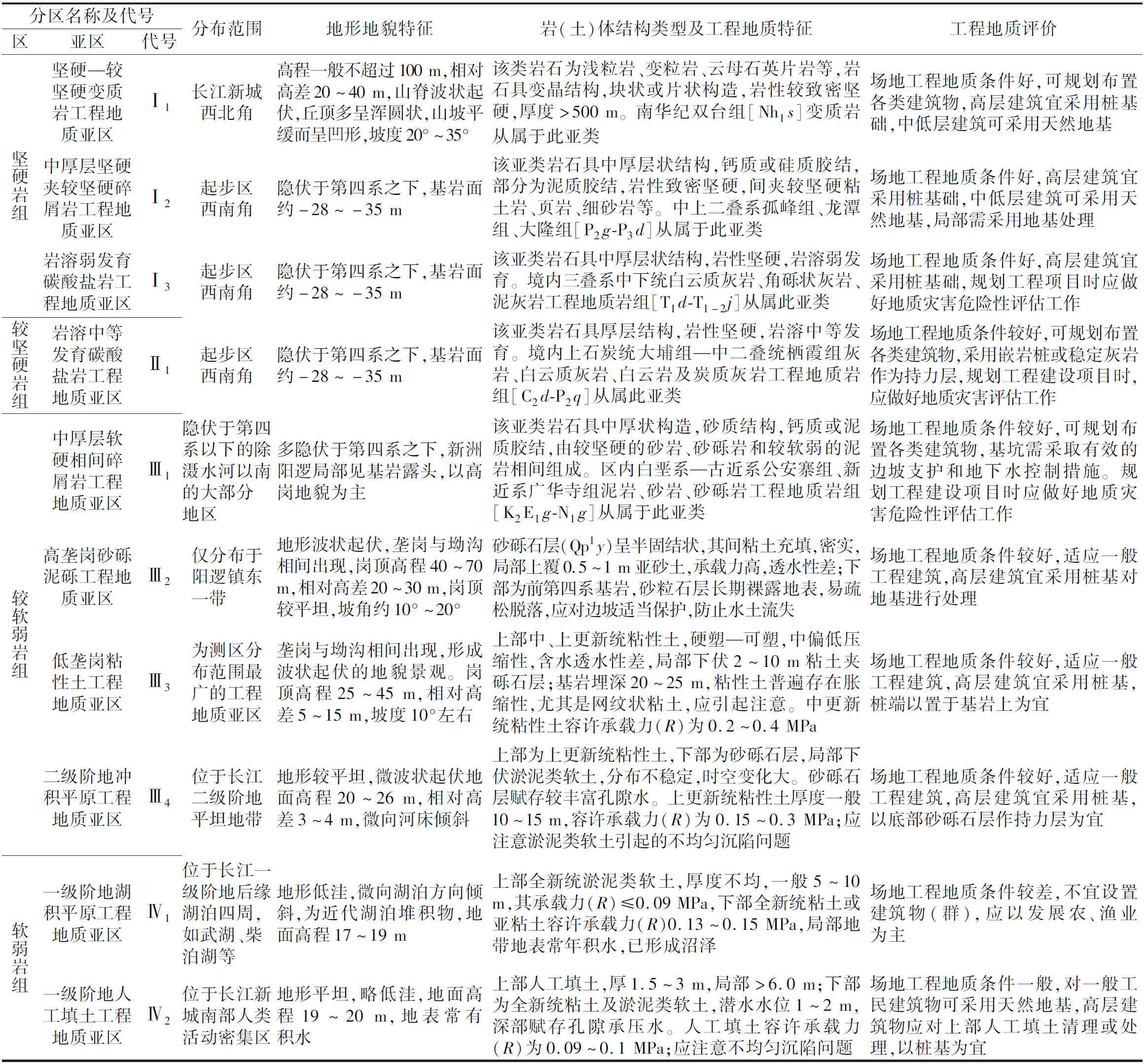

长江新城位于长江北岸,按其成因类型可将长江新城地貌划分为:高岗地、低岗地、冲积平原、湖积平原等4种类型[29-30]。结合地表调查、工程地质钻探和岩土体物理力学测试等结果,将长江新城岩土体类型可划分为四个岩组:坚硬岩组、较坚硬岩组、较软弱岩组和软弱岩组(表1)。

6 地质灾害

通过调查,区内共发现地质灾害12处,其中危岩体1处、滑坡5处、不稳定斜坡3处、地面沉降点3处。其中滑坡、危岩体、不稳定斜坡多位于长江新城南部地势较高且人类工程活动强的地带,沉降点主要位于软土厚度较大的湖泊周边。地形地貌条件、岩性特征及人类工程活动是长江新城地质灾害最主要的影响因素。结合长江新城地质环境条件、地质灾害发育程度、人类工程活动等因素特点,采用地质灾害综合危险性指数法将长江新城划分为13个地质灾害易发区(图5-h),面积162.02 km2,占长江新城面积的29.46%。

地质灾害中易发区6个,主要位于起步区朱家河以南的岩溶塌陷易发区(A1)、新洲黄陂一带的滑坡崩塌易发区(A2)以及软土沉降易发区(A3-A6),面积94.95 km2,占长江新城面积的17.27%。

地质灾害低易发区7个,其中软土沉降易发区4个(B1-B4),主要分布于长江新城西南侧;滑坡崩塌低易发区3个(B5-B7),主要分布于长江新城北部,面积共计67.07 km2,占长江新城面积的12.19%。

其余地段为地质灾害不易发区,面积387.98 km2,占长江新城面积的70.54%。地质条件较稳定,多为平原地貌,发生地质灾害的可能性较低。但要重视人类工程活动引发的不均匀沉降、不稳定斜坡变形等工程地质问题以及河湖塌岸等环境地质问题。

7 稳定性分区与评价

地壳稳定性分析的思路和原则是以构造稳定性为主,配合岩土体稳定性和地面稳定性评价进行综合评价和分区研究。考虑评价范围较广、影响因素多的研究区域特点,尽量避免因选取评价指标过多而带来的人为数值化影响偏大的弊端[31-34]。本文在定性解析的基础上,选取深部地球物理、地震活动、断裂稳定性、现代构造应力场、岩土体结构特征以及地质灾害条件等6个一级指标和重力异常梯度、航磁异常、潜在震源区等10个二级指标。

表1 长江新城工程地质分区简表

7.1 评价指标及权重

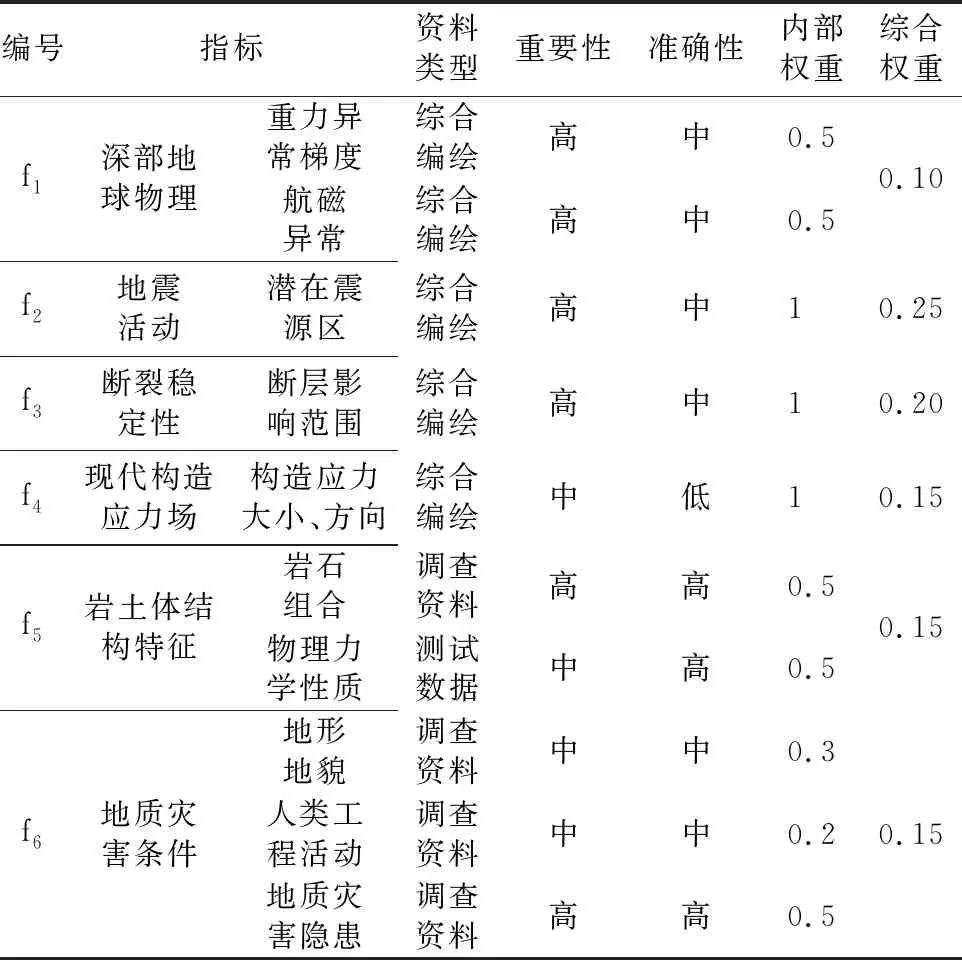

考虑以活动断裂、地震等为主要内容的构造稳定性,以岩土体工程地质特征为主要内容的岩土体稳定性和以滑坡、崩塌、地面沉降、岩溶塌陷等地质灾害为主要内容的地面稳定性,进行长江新城区域地壳稳定性评价。由于评价要素资料来源的比例尺精度不一,在各评价分析指标的权重分配上比例尺小的要素适当降低权重,比例尺大的要素适当提高权重,以增加最终评价结果的合理性和区分度,评价指标权重的确定性分析结果见表2。

(1) 构造稳定性评价分析具体包含内容和权重分配:① 深部地球物理场(f1)。主要以布格重力异常和航磁异常反映研究区的深部构造差异,权重分配0.10;② 地震活动(f2)。主要考虑地震活动情况,包括地震活动的强度和频度,划分潜在震源区及设置震级上限,权重分配0.25;③ 断裂稳定性(f3)。主要考虑与断裂的距离,综合权重分配0.20;④ 现代构造应力场(f4)。主要考虑现今构造应力作用方向、大小、集中程度,用岩体破裂危险度表示其对地壳稳定性的影响程度,权重分配0.15。

表2 评价指标权重

(2) 岩土体稳定性评价分析具体包含内容和权重分配:工程岩组的岩土体结构及特征(f5)主要根据岩土体工程地质特性,岩土体的组合类型,岩土体结构、强度等,权重分配0.15。

(3) 地面稳定性评价分析具体包含内容和权重分配:地质灾害条件(f6)主要考虑斜坡坡度、地形高差、人类工程活动、岩层地质条件特征等,综合权重分配0.15。

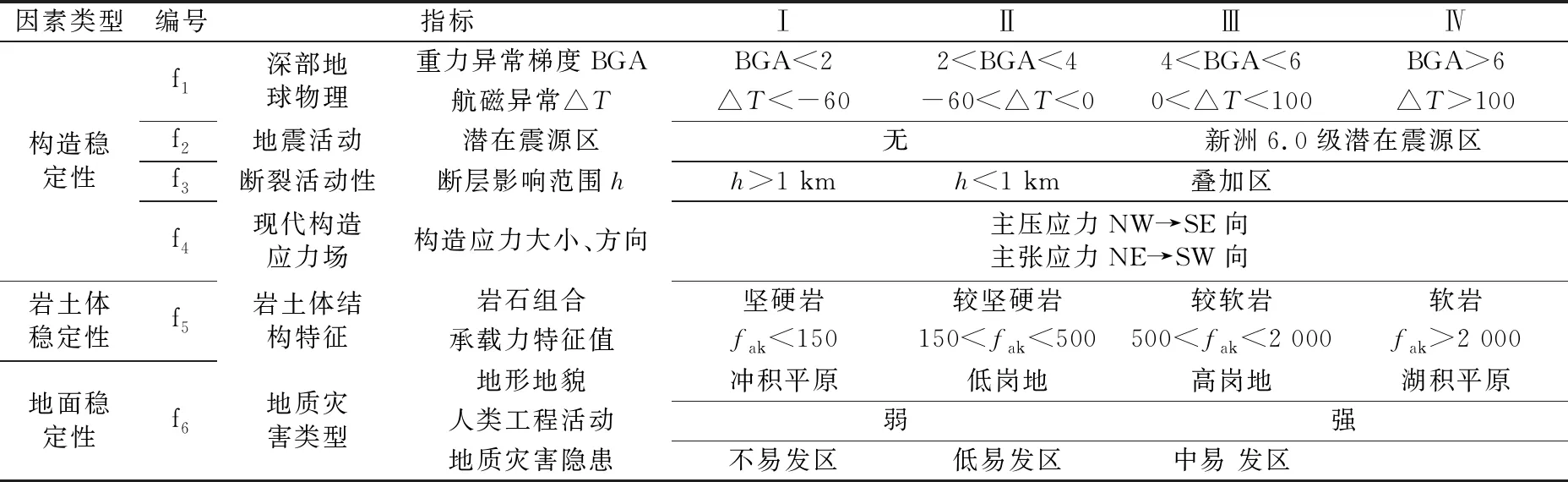

7.2 评价结果

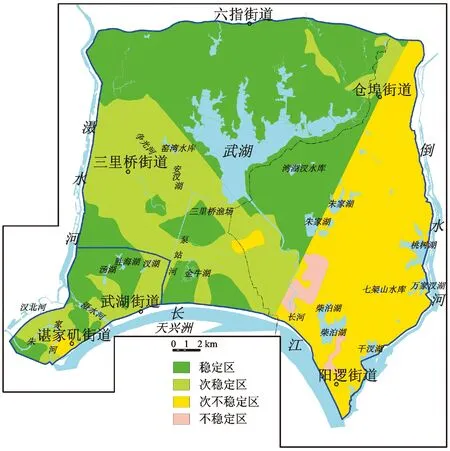

根据长江新城地质结构特点,初步建立评价结构模型,选取评价要素指标和因子,计算地质体结构稳定性分区评价体系中各要素的权重来确定评分体系。根据各评价要素的分级标准(表3),将Ⅰ-Ⅳ级分别赋值1~4,具体结果见图5,再按分配的权重值分别计算各单元的地壳稳定性指数。通过Mapgis软件编制评价体系中各要素的分区图,利用Arcgis软件对各要素分区属性赋值,并将各要素图层进行矢量叠加,矢量叠加完成后将各要素权重与其相应的评分相乘并相加得出区域内最终的综合评分,依据综合评分结果将区域地壳稳定性分为稳定、次稳定、次不稳定和不稳定4个级别(图6)。稳定区面积256.35 km2,占总面积比例46.2%;次稳定区145.39 km2,占总面积比例26.2%;次不稳定区145.33 km2,占总面积比例26.1%;不稳定区8.32 km2,占总面积比例1.5%。

稳定区主要位于长江新城西北部非潜在震源区,面积256.35 km2,占总面积比例46.2%。该区域重力异常不明显,多具正的航磁异常;基本不见活动断层,隐伏断层特征不明显;地表以晚更新世下蜀组和全新世走马岭组洪冲积粘性土为主,局部出露变质岩和公安寨组红砂岩,属隔水层,压缩性小;地下为公安寨组较坚硬碎屑岩和双台组变质岩,可作为一般工业民用建筑天然地基,工程地质条件较好。人类工程活动多为中等或较弱,基本不见典型地质灾害。

次稳定区主要位于长江新城非潜在震源区东南部,面积145.39 km2,占总面积比例26.2%。该区重力异常梯度变化较大,推测可能为隐伏的襄广断裂带位置,航磁异常变化不明显,属航磁低异常区;构造上,可能为北西向襄广断裂的隐伏位置;地表以下蜀组冲积物和走马岭组湖积物为主,局部夹软土,为相对隔水层,地下为较坚硬—较软的公安寨组砂泥岩和石炭纪—二叠纪碳酸盐岩,基岩的承载力较高,但公安寨组砂泥岩局部易风化,在施工和设计中应引起警惕。该区局部人口较密集,人类工程活动较强,在一些高陡临空面已形成滑坡等地质灾害。

表3 地壳稳定性评价指标分级

图5 长江新城区域地壳稳定性单指标评价图

图6 长江新城区域地壳稳定性分区图

次不稳定区主要位于长江新城东部,面积145.33 km2,占总面积比例26.1%。该区重力异常、航磁异常均不显著;位于新洲6.0级潜在震源区内,距团麻活动断层较近,1913年发生麻城5.0级地震,1925年发生商城5.0级地震。1932年麻城黄土岗6.0级地震的发震构造即位于麻城盆地收敛端、断裂上盘的次级断层上,本区为受地震波及影响地带;地势较起伏,多为低—高岗地地貌;地表以高垄岗砂砾石层和低垄岗粘土层为主,偶见公安寨组砂泥岩,地下基本为公安寨组砂泥岩,属较软弱岩组。该区的地质灾害多发生于人工切坡严重的岗地。

不稳定区位于长江新城东南部,面积8.32 km2,占总面积比例1.5%。不稳定区位于新洲6.0级潜在震源区内,为北西向隐伏断裂和北东向新构造期断层共同影响部位;区域重力异常特征不明显,具正的航磁异常;为北西向隐伏断裂和新构造期活动断层的叠加位置;地表为公安寨组砂泥岩上覆阳逻组松散砂砾石层,地形较起伏,多为岗地地貌,人为活动较强,地下为公安寨组砂泥岩,由较坚硬的砂岩、砂砾岩和较软弱的泥岩相间组成。该区地质灾害主要为人工切坡形成的小型滑坡。

综上,区域地壳稳定性计算结果表明,长江新城总体为稳定和次稳定区,仅东部位于新洲6.0级潜在震源区区域,属次不稳定区,大型工程建筑设计需考虑远震波及影响。不稳定区较小,存在断层、较软弱岩土体和小型地质灾害等不稳定性因素,规划设计时应重视。

7.3 综合评价

(1) 构造稳定性评价。构造稳定性是稳定性评价诸因素中最主要的因素。综合活动构造、地震、深部地球物理等多方面调查研究,认为长江新城构造稳定性较好,但要重视襄樊—广济断裂、长江断裂、新城—黄陂断裂隐伏于区内的影响,东部阳逻一带新构造活动较强;长江新城历史地震活动较弱,基本不具备发生Ms≥5级地震的条件,但需考虑东侧团风—麻城断裂可能发生6级地震的波及影响。

(2) 岩土体稳定性评价。长江新城主要有湖冲积平原、波状平原、岗状平原和河湖地貌,更新世以来主要为间歇性升降运动,西北部出露有双台组变质岩,其余大部分地区公安寨组红层上覆有厚约5~30 m的第四系松散堆积物,总体来说稳定性较好。但是湖冲积平原和河湖地貌周边淤泥层局部>5 m;长江新城起步区滠水河以南的区域由于分布也有隐伏岩溶,岩土体稳定性较差。

(3) 地面稳定性评价。长江新城总体来说地面平坦,在调查中未发现显著的天然滑坡、泥石流和崩塌现象,但东部岗状平原区受人类工程活动影响,切坡较陡,加之公安寨组红层稳定性较差,受人为活动形成不稳定边坡。因此可以认为,长江新城地面基本处于稳定状态。

8 结论与建议

长江新城区域地壳稳定性评价以构造稳定性分析为主,结合岩土体稳定性和地面稳定性,选取了深部地球物理场(f1)、地震活动(f2)、断裂稳定性(f3)、现代构造应力场(f4)、工程岩组的岩土体结构及特征(f5)、地质灾害条件(f6)六个一级指标,采用模糊数学方法将长江新城区域地壳稳定性分为稳定、次稳定、次不稳定和不稳定四个区,其中稳定区面积256.35 km2,占总面积比例46.2%;次稳定区145.39 km2,占总面积比例26.2%;次不稳定区145.33 km2,占总面积比例26.1%;不稳定区8.32 km2,占总面积比例1.5%。结合评价结果对长江新城从合理开发利用土地和环境地质问题两方面提出地学建议。

(1) 合理开发利用土地方面:①西北部岗状平原主要由变质岩组成,地下水位以上为坚硬土,坡度大部分较缓,为较理想的城市建筑用地。对地面坡度>6°的地区,可根据具体情况酌情考虑。②西南部谌家矶一带第四系以下为碳酸盐岩,局部岩溶较发育,重型建筑工程应慎重考虑,或需采用工程设防措施。③东部为岗状—波状平原,第四系厚度相对较薄,为较好的建筑场地,但应重视人工切坡影响和建筑物的抗震设计。④南部河湖冲积平原软土分布较多,不宜作建筑物的持力层,应经处理后使用。⑤隐伏活动断裂复合部地段,应该引起重视,不宜选作重要工程场地,或需要采用工程设防措施。

(2) 环境地质问题方面:①武湖、长江北岸、朱家河、滠水河等水体周边淤泥层较厚,可能发生河湖塌岸,应做好护坡等措施和植树造林,增加植被覆盖率,建议作为城市绿化用地。②对第四系沉积较厚区域,应注意对软土、饱和粉细砂土、不均匀风化土等不良土体的整治。③在第四系掩盖的断层展布区,工程地质条件复杂,因此在建筑使用时应尽量避开断裂带。④河湖周边淤泥层局部淤泥较厚,加之填湖造地,易形成地面沉降,这些区域不宜兴建重型建筑物。同时,要加强水资源的统一管理,控制地下水的开采饮用。⑤区内尚未发现天然状态下较大规模的地面滑坡现象,受人类工程活动造成边坡失稳的危险,应采取相应的防治措施。

致谢:感谢湖北省地质调查院刘成新、毛新武教授级高级工程师和何仁亮高级工程师对论文的审阅!