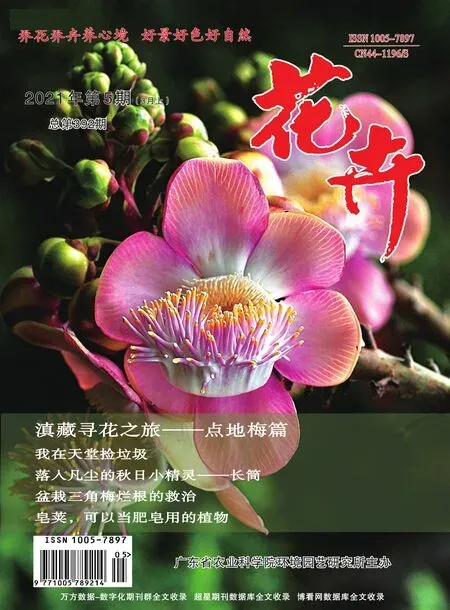

滇藏寻花之旅

——点地梅篇

云南/陈湛

报春花科里的第二大属是点地梅属,全球有一百多种,横断山和喜马拉雅一带是该属的多样性分布中心。去年的滇藏寻花之旅,我看到了十来种,都是美丽的小仙女。

点地梅属出了名的难认,尤其是其中的高山组。这个组内的各种植株都是垫状的一个球,内外两或三层叶子的不同形态是定种关键。可是没开花时叶子团在一起,颜值党懒得看;一旦开爆了,成了一个大花球,叶子被严严实实地遮住,颜值党也顾不上看了。

下面这一组图都是去年七月下旬在然乌湖上游的德姆拉垭口附近看到的。本来打算去找绿绒蒿和其它流石滩上的奇葩,在垭口附近看到一个牛场,过去问牧民们附近有啥花。牧民们说,这边没啥花。一转身,我就蹲在草甸上拍起了点地梅。看来,这放眼望去铺满山坡的切糕,在当地人眼里都不算花。

这一片点地梅虽然拍了不少照片,细节还是没拍到位,只能看出是高山组的,无法定种。

下面前八种也是高山组的点地梅,有些是请教了浣熊老师和李勇老师后定的种,特此鸣谢。

1.粗毛点地梅(Androsace wardii) 花期6-7 月;果期8 月

六月底,白马雪山的叶日小道上野花已盛开,而背景里的雪山上,积雪还没化尽呢。这一片粗毛点地梅开得特别好,不枉该种的模式标本采自德钦。

2.西藏点地梅(Androsace mariae) 花期6 月

第一次见到是在白马雪山的一个不知名山坡上。六月中旬,路上雪崩处的积雪尚存,草甸上的西藏点地梅刚刚开。等到七月底在色季拉山看到伊时,已经开得亭亭玉立了。

3.江孜点地梅(Androsace cuttingii) 花期4-6 月

这几棵江孜点地梅也是六月在叶日小道看见的,和那片粗毛点地梅离得不远。花的颜色稍浅一些。江孜点地梅的叶三型,内层叶有尖头。真想穿越回去仔细摸一摸叶尖好好观察一下三层叶子。

4. 雅江点地梅(Androsace yargongensis) 花期6-7月;果期7-8 月

六月底,白马雪山皇冠峰的流石滩上,我看见了好几种点地梅,这是其中一种。秀气的小花,花葶比较清晰,即使开成片依然是邻家女孩的模样。

5.高原点地梅(Androsace zambalensis) 花期6-7 月

这是在皇冠峰看见的第二种点地梅。师傅走在前面,不时发来微信照片告诉我他看到的花。高原点地梅的照片把我从流石滩下缘的花旁拉起来,往碎石坡上爬,这可是我的目标种啊。卷起来的叶子还没打开,等到盛花期,叶子会展开,花梗也会长出来。

6.滇西北点地梅(Androsace delavayi) 花期6-7 月

第一次见到滇西北点地梅也是在皇冠峰,比见到高原点地梅的地方高一些,海拔4800 左右。那一球还只在边缘开了几朵,可以看出来每个叶包只有单朵花,这也是滇西北点地梅的鉴定标志之一。那天下午,从皇冠峰踩着流石直奔而下,快下到垭口时,看见沟对面有一点粉色。下沟爬坡上去一看,嗬,一丛开爆了的滇西北点地梅,好大一块切糕!

7.景天点地梅(Androsace bulleyana) 花期6-7 月

景天点地梅是石莲组的,像多肉的莲座叶很明显,更好认的是伊的颜色,这样鲜亮的朱红,在高原野花里不多见。六月,纳帕海路边的土坡石壁上,景天点地梅开成了杂草。其实伊的分布地并不广,在滇西北以外的地方可是再怎么渴慕也见不着一面呢。高植面向纳帕海的草坡上,我趴在夕阳里,想捕捉花瓣泛着金属光泽的颜色,未果。伊的美,只能藏在心里吧。

8.刺叶点地梅(Androsace spinulifera)

刺叶是我四年前第一次去香格里拉就遇见的青春美少女。花葶高15~25 厘米,花序多花,一棵就能开成一个花球。香格里拉高山植物园里的刺叶点地梅特别多,不知道是原生的还是种的。市区的山上也有。这次请教大佬才知道,刺叶之所以得名是因为外层小叶先端渐尖成刺状。从没注意过伊的叶子下面还有不同型的外层叶,下次一定要注意看看,颜值党暗下决心。

9.硬枝点地梅(Androsace rigida) 花期5-7 月

硬枝点地梅是六月初在五凤山看见的。我本是根据大佬的指点去那里找黄花杓兰。只找到疑似杓兰的叶子,正在沮丧中,看见灌丛下一群清丽的小仙女,顿时心生欢喜。颜值党就是这么容易被安慰。

10.圆叶点地梅(Androsace graceae) 花期6-7 月

圆叶点地梅属于厚叶组,模样比较朴实。孔雀山上,第一眼都没意识到伊是点地梅属,没那种高原点地梅或清丽或妖冶的气质。这会儿,在零下三度还不下雪的昆明,再看看伊,也是一个秀气的妹子呀。

11.直立点地梅(Androsace erecta) 花期4-6 月;果期7-8 月

去年的最后一种点地梅是在捡菌子的路上看见的。伊就长在松林边的草坡上,极纤弱的花葶,粉白淡红的花,我见犹怜。那时已经是九月中旬,比植物志里说的花期晚了许多,真是意外收获。

凛冬已至,高原上的花们都在沉睡。还要四个月才能见面,我只能一遍遍在回忆中描摹芳容。