写书的父亲

王凯

有那么两三年,只要天气还行,下班回家吃过晚饭,我一般都会去莲花池公园走上个把钟头。说起来,我是更喜欢玉渊潭公园的。那儿视野更开阔,景色更有层次,冬天的雪景颇为可观,我经常站在路边看那些皮肤发红的冬泳爱好者用木棒敲开冰面,又纵身跃入水中。特别是树林间那几条僻静的小路非常迷人,边走边想想手头的小说该怎么写,还真是件惬意的事。

不过我终究还是改去莲花池了。玉渊潭是好,可好的并不一定最合适。至少对我这种膝盖上动过手术的人来说,它显得有些太大。沿着水面走一圈,少说要四公里,多走一圈距离过长,从五孔桥上抄近道又像在偷懒。从这点上说,莲花池更适合我。它紧挨着西三环和西客站,绕着水面走一圈不到两公里,高兴了就多走一圈,不高兴就少走一圈,有点像切成小块的蛋糕,吃起来既方便又不怕剩下。这样的散步方式跟我的写作习惯有些类似。不管小说篇幅有多长,我总喜欢把它们分成两千字左右的段落,一节一节地往下写,似乎就会变得轻松一些。

记得有一段时间,我每次散步都会比平时多走个一两圈,直到膝盖开始隐隐作痛才作罢。我的单位在研究院工会,忙倒不算太忙,却也不可能闲到能在办公室写小说。我写作的时间只有晚上那么两三个小时。不过那段时间我不想那么早回去,因为一想到回家后就要面对电脑,而我什么也写不出来,心里就会发怵。那时候我正在写一部长篇小说,在我的设想中,这部小说大概有三十万字,我原计划用六个月时间完成初稿——说来惭愧,直到今天我也没完成,但那时候我并不知道我根本没能力完成它——哪知道才写了两三万字就卡在那儿写不下去了。动笔之前,我一直对这部小说充满信心,认为它将一鸣惊人,并被载入文学史(没准写作的人都会这么想),可一旦真的坐在电脑前开始敲字时,我才发现那场一千六百年前的战争实在是太棘手了。我每天都在为小说中的人物穿什么样的衣服、住什么样的房子、吃什么样的食物、用什么样的武器和说什么样的语言而犯愁。我翻遍了从孔夫子旧书网上买来的一大堆参考资料,而那些经历传奇却无人知晓的古人们依然留着分头,穿着T恤,坐在一张宜家买来的餐桌前吃着松仁玉米或者农家小炒肉。我痛恨自己贫乏的知识和干瘪的想象力,就像我痛恨那些写得比我好的作家一样,这种掺杂着自卑的焦虑严重困扰着我,即使爬上公园北边的小土山俯瞰围墙外夕阳下西客站的铁轨和列车——我从小就喜欢看火车,而这个角度无疑是最好的——也得不到丝毫缓解,反倒觉得自己像是一列失掉了轨道的列车,陷在泥地里动弹不得。

那天傍晚,我站在小土山顶上看着一节暗红色的机车在夕阳余晖中缓缓驶出站台,耳机中播放的音乐突然隐去,变成了电话铃声。摸出手机一看,是个陌生来电。双卡双待的手机就这点好,我给所有快递留的都是联通号码,而移动号码才是我的工作电话。一般情况下,陌生电话十有八九都会问你需不需要贷款。我当然不需要,贷款又不是捐款,钱是要还人家的。奇怪的是我刚把这个电话摁掉,手机还没来得及揣回兜里,它又打了过来,我只好接了。

“喂,是王大作家吗?”耳机里传出来一个亲热又欢快的中年男声,连我的耳朵似乎都能感觉到笑容,“你现在有点脱离群众啊,连我的电话都不接。”

“我本来就是群众,想脱离也脱离不了啊。”我习惯性地应付了一句,脑子却飞转起来,想从记忆里找出跟这个声音匹配的信息,可搜索结果为零。

“大作家最近忙不忙?最近又写了不少作品吧?我经常在报纸上看见你的大作呢!”电话那头说,“每次看到你的作品我都为你高兴啊,我经常给别人说,看见没有?这个作家是我哥们儿,有才!”

“见笑见笑,我就是个不入流的业余作者。”即便他的话令我有些不舒服,我还是坚持实事求是地评价自己。他可能认为作品发表在报纸上是一种赞扬,问题是我从来也没在报纸上发过任何东西。话说回来,这也可以理解,我不多的几个中短篇小说都发表在省级或市级文学刊物上,而这些刊物的作者没准儿比读者还多些。当然我用不着给他说这些,因为我依然想不起这家伙到底是哪个庙的和尚。他知道我的手机号码和我的身份,如果我认识,那手机通讯录里就应该有他的名字,我一直没有清理通讯录的习惯,哪怕是这辈子都不会再联系的热水器安装师傅或者外地出差时的订餐电话我都留着。如果不是这样,那接下来他应该会像网上描述的那些电信诈骗犯一样,开始照着手中卷了边儿的诈骗剧本进入正题了。好在通常的诈骗套路大家多少都知道一些,而骗子的套路创新比作家的文学创新容易不到哪儿去,所以我倒不怎么担心,只是停下话头,等着他继续往下说。

“最近在北京吗?周末咱们一起坐坐怎么样?”电话那头依旧热情,甚至有些兴致勃勃,“有日子没见你了,我这儿还存着几瓶好酒,到时候咱哥儿俩喝几盅。对了,你的腿好点儿没?不行到时我开车去接你……”

“实在不好意思。”听到这儿,我赶紧把他从骗子堆里拎了出来,可一时间还是没办法把他放到合适的地方,只好很尴尬地截住了他的话头,“我这记性不太好,还真没听出您是……”

“哎呀哎呀,你这个大作家,还真是贵人多忘事啊!”他的声音消失了几秒,忽地又冒了出来,“我是二所办公室的老张啊,记得不?老张!张进升!2011年我们所拍专题片的时候,请你过来帮我们写脚本,那几天咱们天天都在一块儿讨论,晚上你在招待所加班,我去给你送水果……想起来了吧?”

随着他的提示,一张泛着红光的胖脸从记忆中渐渐清晰,像一张从拍立得相机里吐出来的照片。虽然没他描述的那么温馨动人,事实上给我留下的印象并不愉快,不过他说的事情倒没错。2011年的时候,我确实幫第二研究所写过一个建所40周年的专题片脚本,来回折腾了有一个多星期。当时牵头负责的就是这张胖脸的主人。第一次在二所见张进升时,他给我的感觉还挺好。人约摸五十来岁,穿着件深色西装,衬衣将凸起的肚皮紧紧绷着,笑容可掬又带点威严,比较符合我想象中办公室主任的形象。他很热情地同我握手,不停地叫我“大作家”。我很不习惯他这么叫我。我只是院工会搞宣传的小干部,写的材料常常被分管副主席打回来。“我真不知道你那小说是怎么写出来的,看来小说真是比材料好写,是不是这样?”领导都是这么说我的,所以我反复强调自己不是什么作家,叫我小王就可以了。可他还是坚持那么叫我,我想着这应该是他习惯使用的一种客套,也就随他去了。直到我们第一次开座谈会,等在座的几位熟悉掌故的老人们一一讲完,他才微笑地转向我:“那个……那个什么……大作家,你看看你还有什么想了解的?”

我这才反应过来,他叫我“大作家”并不是真的高看我一眼,而是想不起我的名字了。这也不能怪人家,谁叫我不出名呢?就算出名,也不见得他会知道。就像单位里那几位院士,在行业里都是泰斗,走到街上也就是个普通老头儿。这么一想我也就平衡了,于是开始干活。专题片脚本我不算陌生,之前也给研究院写过,心里多少还有点谱儿。而且二所作为院属单位,要求也不会太高,写起来应该不难。刚开始那两天,白天主要是请老领导和老专家来开座谈会讲历史,晚上我就一个人待在房间里看资料,感觉材料比较充分了,我就动笔开写,用了两天时间拿了个五千来字的初稿。我反复看了几遍,感觉二所的历史脉络理得很清晰,重大成果和重要人物也都鲜明,必不可少的大话、套话用得也非常自然,而且还弄了不少很有气势的排比句,等后面配上画面、音乐和同期声,这片子应该是很不错的。

为了印证自己的想法,隔天上午,我又把稿子仔细顺了一遍,打印了两份,送到了同住招待所的两位老人房间。他们一位是得过国家科技进步二等奖的老专家,另一位曾当过一任所长,都是专程从外地过来给我当顾问的,如果他们认可,那应该就可以出手了。

“王老师,你写得太好了!”过了没一个钟头,老专家先来找我了。他晃着手里的打印稿,双眼浑浊又通红,看上去非常激动,“我看到稿子里写到已经过世的张老、冯老,写他们那一批知识分子为国创业的精神,真的很感人啊!那时候我才三十来岁,天天跟他们在一起,你写的稿子一下子又让我想起了好多事情,看得我老泪纵横啊!”

满头银发的老专家一个劲儿地握着我的手,弄得我还挺不好意思。午饭时,一直不苟言笑的老所长破天荒地给我碗里夹了一个鸡腿,“小王同志,费了不少脑子吧?来,吃点肉补一补!我给你讲啊,你写得很好,非常好!要是把字号再弄大一点就更好了,其他我没意见!”

那天之前,我的工作状态相当不错。一方面是写得比较顺手,另一方面就是还能得点好处。第一次见面时张主任就说过,二所年初做了这个专题片的经费预算,里面专门列了撰稿费用。具体数额他没说,不过他说“肯定不会亏待你”,这话我爱听。挺轻松就挣到一笔外快,说不定够给我换个新笔记本电脑的,想想也挺开心。我琢磨着等把稿子交给张主任,然后再开个会征求一下意见(估计也不会有什么大的意见),再改上一稿就万事大吉。

哪知道第二天的讨论会上,张主任并没像往常那样请老人们先发言,一上来自己先讲了一通。他先是夸了我几分钟,说我下了很大功夫,加班加点非常辛苦,脚本写得很有文采,已经打下了很好的基础,云云。我故作矜持地坐在那儿,起初心里还挺高兴,可听着听着,忽然发现味道有点不太对。

“不过我感觉还是可以再提高一步的。文章不怕千遍改嘛,是这么说的吧王作家?”他说话的时候一直笑着,“其实问题也不大,我感觉主要就是结构上可以再调整一下,现在这个结构好像还有些问题。”

我心里“咯噔”一下。结构问题怎么能不大呢?当然大。刚开始我没理解他说的“结构问题”指的是什么,在我看来,写二所的历史,年经事纬本来就是最恰当的结构,听他慢条斯理地说了半天,我才明白他说的“结构问题”,其实并不是什么结构问题,而是篇幅问题。

“我认为这届班子的成绩要重点讲,我们这几年的成果相当丰富嘛,是不是?创业三分之一、发展三分之一、当下三分之一,这样的篇幅比例是最恰当的。”他最后还说,“一切历史都是当代史嘛,对不对?”

我不确定他到底懂不懂自己说的最后一句话是什么意思。我唯一确定的是,他的意见是对我稿子的全盘否定。他的核心意思非常清楚,二所过去的事情讲得太多,而现在的事情说得偏少,或者说,现任所长兼书记在任这几年的工作讲得不够。问题是,随便从街上拉来一个人让他看看二所的史料,都会清楚地看出,二所最辉煌的时期就是改革开放之后那十几年,往后这些年实际上乏善可陈,没有什么拿得出手的科研成果,院士更是一个也没有产生过。现任所长倒是一直在给自己申报院士,每回折腾的动静也不小,可明眼人都知道,要正常评选的话,他根本没戏。

我有点蒙了,赶紧向夸过我的两位老人投去救助的目光,可两位老人十分灵活地避开了我的求救信号,冲着张主任频频点头,像是被张主任的意见彻底折服了。对此我有点恼火却也表示理解。毕竟张进升是二所的大内总管,他们这些退休干部没准哪天就会有事求到他那儿去。这样一来,我只能单枪匹马去和张进升单挑了。那天具体说了些什么我自己也忘了,只记得自己话说得比较冲,后来想想,我梗起脖子涨红着脸力陈己见的样子一定会让与会众人笑掉大牙,问题是我就是忍不住,我又他妈的开始认真了。我明知道这种狗屁专题片跟领导讲话没什么本质区别,要不是逼着大家坐在会议室,绝不会有一个人愿意去听。可当我真的投入精力去写脚本之后,又开始爱惜起自己的羽毛来了,总想把它写得好一点,最好能一稿出手四座皆惊,那才好显得我有能耐。必须承认,这种心态相当有害,它让我既羞且恼,仿佛正在跟一帮太监讨论勃起事宜,我和张进升都觉得自己手握真理,那种关公战秦琼的状态真是种折磨。

“张主任,如果非要按您这个思路,那我真是搞不了。”记得说到最后我终于忍不住了,“我本来也不是写这个的,实在达不到你们的要求,最好还是请专业作家上手,免得浪费大家的时间。”

“不不不,我就认准你这个大作家了!你没问题,绝对没问题。有争论是好事,真理越辩越明嘛!”张主任的脸已然由红转紫,却依旧保持着一个领导干部应有的涵养,“具体问题咱们下來再研究,好不好?”

那天晚上我散步回来,感觉异常烦躁。如果这只是一篇被编辑退稿的小说,大不了我转投其他刊物拉倒。倒霉的是,这个任务是工会主席专门交代给我的,我没办法撂挑子走人。我正想着编个什么由头——比如自己或老妈生病什么的——甩脱这事儿,张进升却来了。他提着一袋水果和烟,很客气地同我握手寒暄,仿佛下午开会的事根本没发生过。那天晚上,他谦逊有礼却又不容置疑地重申了他的想法,还掏出手机,现场给我们工会主席打了个电话,把我大大夸赞了一番,说我是个“才子”。然后问也不问就把电话递给我,我只能被迫向主席表态,一定把这个脚本写好。他这一手确实厉害,我没办法再反抗了。我都是“才子”了,除了收下他的水果和两条“芙蓉王”,还能说什么呢?接下来的两天,我放弃了自己的原则——假如我有的话——彻底把脚本改成了他想要的样子。

那以后,我再也没和他联系过。只有一次院里开大会,我在礼堂门前见到了他,本想同他打个招呼,不过他的目光从我脸上扫过去时并未停留,我也就知趣地走開了。后来二所所长因为挪用科研经费被查那次,我可想到过他,其他时候根本记不起世界上还有这么个人。冷不丁地给我打电话,我实在想不出找我能有什么事,只能中规中矩地打着哈哈。

“你是二所张主任嘛!记得记得,当然记得!”

“我记得我给你留过手机号的啊,你不会那么无情地把我给删了吧!”

“怎么可能。”我一边撒着谎,一边想自己为什么要把他手机号删掉,最大的可能就是他承诺过的撰稿费用始终没有兑现,“我手机前一段摔坏了,号码全搞没了,实在不好意思!”

“我就说嘛,咱们可是有战斗友谊的。”他哈哈笑了一阵,“大作家,有件事我想请你帮个忙,不知道能不能请得动你?”

“您别客气。”我很客气地阻止着他的客气,“我能办到的一定尽力。”

“是这样,我已经退休了,在家闲着也是闲着,就写了一本书,想请你这位大作家给把把关,提提意见。”

“您很厉害啊!我想写本书到现在都写不下去呢。”我松了口气,“是小说吗?”

“不是不是,小说我可写不来,那得你这样的大作家才能驾驭得了的。”他说,“我写的是本有关子女教育的书,不知道给你讲过没有,我对张伟铭——对,就是我儿子。我对他的教育一直非常用心,这么多年下来,自己也总结了不少经验体会,就想着把它写成书,让更多的家长知道怎么教育孩子。因为我发现好多家长根本不懂教育,这可是个很严重的问题。教育关系到孩子的一生,关系到国家的命运,怎么能脚踩西瓜皮,滑到哪儿算哪儿呢?必须得有规划、有措施、有落实、有评估,环环相扣,形成一个完整的链条、完整的体系。我写这本书就是出于这样的考虑,我感觉还是很有意义的,你说是不是?而且我相信,他们肯定能够从我的书里面找到非常实在、管用的经验做法,只要能把这些方法用好了,肯定能把孩子培养成真正的人生赢家。所以呢……”

“张主任,您说的是《哈佛女孩刘亦婷》那种类型的书吗?”

“有点像,不过我认为还是不一样。”他开始给我介绍了两者之间的差异,可这两本书我都没看过,不可能听出什么名堂。我之所以想起《哈佛女孩刘亦婷》,也只是因为我表姐多年前买过,不过我外甥女并没上什么哈佛,事实上她连大学也没读,从市卫生学校毕业就去了县中医院当了护士。小姑娘天天在朋友圈里发自拍,都是嘻嘻哈哈的模样,每次看了都让人很愉快。可按张主任的理论,这显然不是人生赢家的路数,但他到底是什么路数我也没听明白,只好打断他,“您家公子也读哈佛了吗?”

“那倒没有,他读的是牛津大学。这个学校历史可厚重了,比哈佛一点儿不差,没准儿更强。这还只是他成绩的一部分,你知道不?他今年硕士刚毕业就被劳埃德保险公司看中了。你知道劳埃德保险公司吗?这个公司我去年去了一次,真是太气派了,历史太厚重了,就在伦敦市中心最繁华的地段。”他听上去谈兴甚浓,我都从公园西门走出来了,他还在一个劲儿地讲他的教育经验,可西三环晚高峰车流汹涌,我几乎都听不清他在说什么,“这个孩子……不一样……个性……我早就……引导……发展他的天性……成功……很重要的……小学我就……我坚持自己的原则……啊原则……”

“张主任,我信号不好,听不太清楚。”我说,“这样行不行,我把我邮箱发您,您把书稿发来,我拜读完了咱们再讨论,如何?”

一辆公交车轰隆隆地驶过,他说的什么我一个字也没听见,干脆挂了电话,顺手把邮箱发给了他。

回到家打开电脑,他的邮件居然已经发来了,同时还附了一封短信,大意是请我认真审阅书稿,并提出宝贵意见,云云。我原以为只是本小书,没想到打开文档一看,居然有五十多万字,吓了我一跳。幸好,看这东西比看《尤利西斯》容易多了。那书我读了差不多半年才读完,虽然读完仍是一头雾水,但的确治好了我的失眠症。而看张主任的书稿只要不停地转滚轮就行了,要是把连篇累牍又逻辑混乱的议论和大段引用的教育学理论(我怀疑这本书有三分之一的篇幅都来自苏霍姆林斯基)都删掉,剩下的可能连三万字都不到。

用了两个小时翻完书稿(里面附有很多他儿子从婴儿到大学的照片,难怪文档那么大),给我留下印象的一共有三件事:

第一件事是讲孩子三四岁时,他带着去逛商场,孩子想要一个玩具他不肯买,于是孩子就哭闹起来。他耐心地讲了半天道理,可孩子非但不听,还躺在地上耍起了赖。最后他告诉孩子,你只要起来,我就买给你,你要不起来,我就不买。孩子一听,马上一骨碌翻起身,然后就得到了玩具。这件事让他得出了一个结论,那就是在教育孩子的问题上,“一定要有原则性,绝对不能仅仅满足于让孩子高兴,而是要把教育理念摆在前面,一切行为都要围绕着塑造孩子健康的人格来展开”。这让我想起我女儿这么大的时候也干过这种事,我不给她买蛋糕她就在商场里打滚,然后我就站在那儿一边玩手机一边看着她打滚,等她滚不动了我就把她抱回了家,什么也没给她买。我说,你要再给我这么闹,永远都别想吃什么蛋糕,饼干和冰激凌也没门儿。打那之后,女儿再也没这么闹过。所以,我实在没看懂张主任指的原则到底是什么。

第二件事是讲他儿子因为考上了理想的高中而有些自满,刚考完试,就把所有的复习资料都撕碎扔进了垃圾桶,而且每天睡懒觉,晚上和同学出去玩到很晚。针对这种新情况、新问题,他把孩子叫来“进行了一次推心置腹的长谈”,谈话的内容他大概写了三四页,里面引用了许多“谦虚使人进步,骄傲使人落后”“今天工作不努力,明天努力找工作”“劳心者治人,劳力者治于人”这样的句子,最后父子达成了一致。他要求儿子用一天时间去体验“底层生活的艰辛”,让他明白“吃得苦中苦,方为人上人”的深刻道理。具体实施方法是让孩子去二所食堂打杂,给干部职工打菜,并且在午餐后打扫卫生。为了确保“不挂空挡”,他专门交代食堂管理员负责监督,并给他汇报孩子的表现情况。毫无疑问,一天的社会实践令他相当满意。因为“张伟铭认真地看着我说:‘爸爸,我懂了。百里行舟,不进则退,人生道路上任何时候都不能放松对自己的要求。爸爸,我知道怎么做了,谢谢您!”

第三件事则是讲他儿子上高中后很想学开车,但未满十八周岁无法申请驾照,于是他在繁重的工作之余主动给孩子当起了驾驶教练。“在我的精心指導下,只用了不到一个月的时间,张伟铭就熟练掌握了手动挡和自动挡两种车辆的驾驶技术,并且养成了良好的驾驶习惯,他高兴地对我说:‘爸爸,你真是我的好老师!”为了证明孩子真的成了一名合格的驾驶员,他专门找了个周末,让孩子独自驾车去丰台的舅舅家。“看着他熟练地起步,转向,驾车离开,一瞬间泪水模糊了我的双眼。作为父亲,我比任何人都担心他的安全,也怕他在路上发生这样那样的问题,但我告诉自己,‘海阔凭鱼跃,天高任鸟飞,孩子想要去做的事,就一定要放手让他去做,作为父母,我们一定要尊重孩子的选择,一定要在孩子背后坚定地支持他!”

关掉文档,我一时间真想不好该怎么给他提意见。我真正的意见只有一条,那就是这种书还是不出为好,毕竟牛津再牛,一年也招不了太多人。平心而论,哪怕关系最好的朋友给我的小说提这种意见,我估计也会怀恨在心,何况我和张主任没半点交情,否则他也不会欠着我的稿费不给。基于这种考虑,我慎重地起草了一封邮件,用了几百字的篇幅把他的书大大夸奖了一番,比如情感充沛啊,观点新颖啊,旁征博引啊,图文并茂啊,能总结出这么多优点,连我都很佩服自己。而且我并非单纯忽悠,还是很认真地给他提了四点建议:一是篇幅过长,家长们已经够忙的,不一定有时间读这么厚的书,建议删减;二是议论和引文过多,建议精练和筛选;三是事例偏少,恐怕不足以印证作者观点,建议补充;四是格式拘谨,每一章都分列几个黑体字的大标题,下面还有楷体字的小标题,特别建议把一二三四的序号去掉。本来我还想提醒他,未满十八岁开车属于违法行为,想了想还是算了。

为了让他觉得我看得很认真,过了一周我才把这封邮件发了出去。很快他打来电话约我见面,说他有存了十多年的茅台,想和我一起小酌两杯。我深知自己提的那几条意见绝对配不上茅台,赶紧推说自己要在家陪孩子。我还说,正是因为看了他的书,我才更加认识到了陪伴孩子的重要性。这话说得他非常开心,于是就放过了我。放了电话,我认为这事就算结束了。不承想第二天上午,我正在办公室弄材料,听见有人敲门。一抬头,他居然满面红光地走了进来。

“不好意思啊大作家,我今天当了回不速之客。刚才上楼的时候保安不让我进,我马上给院办综合处的徐处长打电话——你知道吧,徐处长原来在我手底下干过,还是我把他推荐到院办去的呢,他对我特别尊敬——我就给他讲,我是张进升,能不能进办公楼啊?小徐马上说,哎哟,张主任您怎么来了?立马跑下楼把我接进来了。”他哈哈笑着,嗓门出于强调他和徐处长的关系而显得大出许多,“不过王作家你别担心,我不占用你多长时间,一会儿就走。”

“没事,您尽管坐。”我给他倒了杯水,“有事您打个电话就行了,没必要专门跑一趟。”

“对别人可以,对你我不能这么干。”他拍拍我的肩膀,“我对你们作家是最尊重的,你们可不是一般人,你们是人类灵魂的工程师!”

“工程师算不上,充其量也就是个技师。”我说,“再说我也不是什么作家,您也看到了,我天天都在这儿弄材料呢。”

“对对,我知道你忙,我长话短说,啊,长话短说。”他从手中的纸袋中取出一个大信封,又从里面抽出厚厚一沓书稿放在我办公桌上,“是这样啊王作家,你给我提的那几条意见,我都逐字逐句反复认真学习领会了,提得好,真是好啊!”

“我那是站着说话不腰疼。”我猜测着他的来意,“您一年就写了几十万字,我这些年一共也没写几个字,还得向您学习呢。”

“你看,你又笑话我了不是?”他抚摸着面前的书稿,仿佛那是个熟睡的婴儿,“要不是写这书,我还真不知道写作的难。你提的意见真的特别好,好极了,可是……怎么说呢……你知道吧王作家,我这写作水平吧,还真是不高,想说的意思倒是都说到了,可这个文字上吧……这个文字怎么看都觉得干巴巴的,没有文采啊!不像你,你当初给我们写的那个脚本我太喜欢了,一看就知道是个内行。这个事情弄得我比较头疼,所以呢……所以就想到你这个大作家了。你看……你能不能抽点时间,帮我把书稿改一改?”

他把我说愣了。闹半天,原来他是这个意思。可他难道不知道,这个要求很他妈的过分吗?何况还是这样一本除了浪费纸张之外没有任何意义的书稿。

“对了,忘了跟你说,我准备了十万块钱来出这本书。刨掉出版社的费用,我还专门预算了你的改稿费,这一点我肯定不会亏待你。我太知道了,这脑力劳动不是一般人能干得了的。”见我不吱声,他又说,“我爱人,还有几个朋友看完以后都觉得很有价值,所以呢,我想把它做得更好一些,精益求精嘛,你说是吧?”

“您家公子呢?”我突然想到这个问题,“他怎么说?”

“他在国外太忙,哪有工夫看。”他愣了一下神,“而且这书主要是讲父母教育孩子的,还是家长看比较合适。你不也有孩子吗?你的意见里不也写了吗?你看了也感同身受,我要的就是这个效果。所以我想请你出马,咱们一起把这本书弄得更漂亮一些,怎么样,没问题吧?”

“呃……其实吧,我觉得您这书根本用不着改。”我看着张主任热切的目光,陡然意识到,这事我要认真,那我就输了。我的所有潜台词,面前这个人其实是听不懂的。就像人盯着太阳都会眼前发黑一样,他已经被牛津大学和劳埃德保险公司招牌上的反光给晃瞎了,“在我看来,您这本书最大的特点就是朴实,特别是您写的是子女教育问题,不是文学作品,用不着花言巧语。我要是家长,我也愿意看大实话、大白话。您要让我去改——且不说我根本不懂教育——绝对会严重损害您的叙事风格。”我故作认真地翻着书稿,目测至少用掉了五百页A4纸,“所以呢,真的不用改文字,只要做一些删减就行了。朴实其实是非常高级的,一般人还真做不到,我觉得我就做不到,您明白我意思吧?”

“明白明白,当然明白。”他看上去并不明白,显得狐疑不决,“不过……主要吧,是出版社的编辑。编辑说……说目前的文字不够精练。”

“对啊,所以我说要删减嘛。”

“那你帮我删减一下怎么样?”

“这我还真不敢乱删,必须得您亲自动手。您想,您是作者,您才知道哪些是要重点讲的,哪些是次要的,您又对教育学有所研究,隔行如隔山,换了我,我哪懂这些啊。”我很满意自己找的理由,“还有一个办法就是让出版社编辑去删,他们知道读者想要什么,这是他们的专业。好多作家的作品不都是编辑给删出来的吗?像托马斯·沃尔夫啊、雷蒙德·卡弗啊,他们的作品都是编辑给删成名作的。”

“噢,是这样……那也好,我再和编辑商量一下。”他像是被我说服了。又有一搭没一搭地说了几句闲话,他起身把书稿塞进信封。我等着他把信封装进纸袋,他却停下来犹豫了几秒,从纸袋里掏出两条“芙蓉王”,“一点小意思,留下抽吧。”

我花了五分钟时间,才把他和他的烟送到了电梯口。等电梯时,他又想起了新的问题:“你说我这书印两万册少不少?我在网上查了,说《哈佛女孩刘亦婷》印了上百万册呢,我这本书出来,估计想看的家长也不会是小数。”

“我觉得不少了,现在看书的人应该也比十几年前少吧。”我几乎要为他抱起不平来了。在那个心狠手辣的编辑眼里,他显然是只待宰的肥羊。两万册!妈的,我出过的唯一一本小说集才印了两千册,还花了我三万多块钱,想想都觉得肉疼。那些书至今还堆在阳台和床底下,我老婆每次收拾房间的时候都威胁说要把它们卖给收废品的。假若是朋友,我会劝他不要超过三千册,可对张主任,我实在不忍心给他泼冷水,只能很客气地替他挡住电梯门,“如果卖得好,还可以加印嘛。”

“加印!对啊,我怎么没想到这个。真是术业有专攻,还是你懂!”他又兴奋起来,满面笑容地冲我挥起了手,直到被善解人意的电梯带走。

那是我最后一次见到他。后来他倒是给我打过一个电话,告诉我书出来了,想来给我送书。我谎称我在外地出差,请他把书寄来即可。过了几天,我收到了他的快递,拆都没拆就直接扔到了办公室铁皮柜顶上。我自认为并不是瞧不起他,而是因为我早就看过他的书稿了。

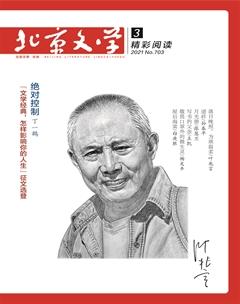

再后来有一次,我去二所开一个日程很长又无关紧要的会,晚上散步时经过院子里的小超市,就进去转了转。我挑了两罐啤酒,正准备去门口结账,忽然看到卖奶制品的冷柜旁很奇怪地摆着个小书架,却不像正常的书架那样色彩驳杂,而是由同样鲜红的书脊排列而成,要不是我对书比较敏感,八成会误认成阿胶专柜。走近一看,书架上摆的都是同一本书,随手抽出一册,大红色封面上印着明黄色魏碑体的书名《父母成功必读》,白色黑体字的副标题则是“一名牛津学子的成长记录”。封面上一个面容苍白、以手托腮的彩色青年,叠印着一栋异国风情的黑白建筑。我没来由地认定那肯定是劳埃德保险公司的总部大楼。而书架上方还用胶带贴着一张裂开的A4纸,上面打印了几行字:

各位家长朋友:

本人(原所办主任张进升)著作《父母成功必读——一名牛津学子的成长记录》出版后,得到了教育界专家、学者和读者的高度评价,并在各大书店和网络热销。为了回馈二所多年来对我的教育培养,本人决定对全所干部职工和家属实行购书六折优惠,三本以上实行五折优惠(重要提示:保证每本都有作者签名)。希望大家踊跃购买,多提宝贵意见,以便再版时加以改进提高。

张进升手机号:1391010XXXX(可加微信)

我看了看,书架每一排都塞满了书,看上去一本也没少,只是最上面一排落了一层灰,还有几条被扯开的腰封垂落下来,上面写着“教育大师XXX、XXX联袂推荐”。

“那书卖得怎么样?”结账时我问,“受欢迎吗?”

“傻逼才他妈的买呢!我这么跟您说吧,自打摆这儿小半年,丫一本儿也没卖出去过,还占我们一个冷柜的位置。”秃顶的中年店员没好气地说,“您说您退休了搁家踏踏实实待着不行吗?干吗非得祸害我们啊!还六折优惠,您白送人也得有人愿意要不是?”

昨天我的车限号,早早下楼去家属院门口叫车。刚下完单,听着背后有人喊我,一回头,院办综合处的徐处长正冲我笑呢。

“我刚叫上车。”我说,“咱俩正好一起去单位。”

“我不去单位,我得去八宝山。”徐处长跺着脚,嘴里喷着白汽,“二所的张进升刚走了,我得代表院办领导去告个别。”

“不能吧!”我吃了一驚,“他身体看着不错啊,前两年不还写了一大本书吗?”

“快别提那书了。”徐处长龇了龇牙,“要没那书,老张没准儿还活着呢。”

“为啥?”

“你真不知道假不知道啊?老张儿子自打去了英国,好几年都没回过家。老张催他找对象,他也不理。前年倒是回来了一趟,结果那小子没带姑娘,倒带回来个英国小伙儿,差点没把老张气死,当天就把儿子赶出门去了。人家年轻人哪管你这个,转头直接回英国去了,然后就再也没回来。”徐处长叹口气,“没多长时间他就查出来肠癌了,难怪人说愁肠百结呢,想想还真是有些道理。”

“怪不得,那书里写的都是他儿子。”我说,“我还真看过。”

“这你都看啊?他也送我了,我实在是看不下去。老张哪儿是写书的人啊。”徐处长笑笑,“那书刚出来的时候,他可是给所有认识的人都送,一个个打电话送。见了我也是一个劲儿地说他那书好。后来出了他儿子这档子事儿,他再也不提了。有一回他喝多了给我打电话,非让我把书还他,说着说着就在电话里号啕大哭……唉,真是没法儿说。”

那天进了办公室,我踩着凳子,费了半天工夫才从铁皮柜顶上那一大堆没拆封的学习资料里翻出了张进升送我的书。撕开袋子一看,他居然给我寄了两本,其中一本夹着一张二所的红头便签:

王作家你好:

本来是要当面给你送书的,因为你忙只好快递了,请见谅。其他人我都只送了一本,但特地给你送了两本。我考虑:一本供你阅读和收藏,另一本请你百忙中直接用笔在书上修改。我相信有你这位大作家的生花妙笔,本书再版的时候一定会更上一层楼!

非常感谢!

张进升

2017年7月14日

责任编辑 张 哲