电力物联网技术标准体系初探

李国庆,成 龙,王振浩,刘禹彤,王 鹤,辛业春,葛维春

(1. 东北电力大学 现代电力系统仿真控制与绿色电能新技术教育部重点实验室,吉林 吉林132012;2. 国网辽宁省电力有限公司经济技术研究院,辽宁 沈阳110015;3. 国网辽宁省电力有限公司,辽宁 沈阳110004)

0 引言

在2020 年3 月底公开发布的《国家电网有限公司2019 社会责任报告》中明确了统筹输变电、配电台区和综合能源服务的物联感知需求,推进云平台、数据中台的技术验证和物联网IoT(Internet of Things)相关产品落地,加快电网的“平台+生态”建设,统一物联管理,不断推进具有中国特色且国际领先的能源互联网企业的建设进程。另外,2020 年4月2 日,国家电网有限公司“新基建”工作领导小组第一次会议提出了“三个加快、一个加强”的“新基建”重点项目建设要求,其中也包括加快现代信息通信技术推广应用,加强大数据、人工智能、物联网等配套技术研究等具体内容[1-2]。建设发展电力物联网PIoT(Power Internet of Things)能够为推进能源转型与信息技术深度融合、提升电力企业精益管理和优质服务、开拓数字经济市场找到一个新的方向。

PIoT是物联网技术在电力行业的具体表现形式和应用落地,是以电网基础设施、人员及所在环境等电力生产各环节为对象,充分利用现代先进信息通信技术,通过识别、感知、互联与控制,实现任何时间、任何地点、任何人/机/物互联互通的电力生产全寿命周期万物互联和人机交互,具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活等特征的广域智慧服务系统。因此,PIoT 可理解为物联网[3]、智能电网[4-5]、可再生能源[6]、电网互联以及电力信息通信等各专业及各领域的相互交叉,重点突出广域设备应用和全业态服务的电力-信息生态系统。

PIoT作为能源供给、电力服务发展的重要方向,将有力带动相关的技术进步、产业发展。标准化工作是促进PIoT健康有序发展的重要支撑,标准体系是指导PIoT标准制定的一项战略性、纲领性工作,是PIoT技术标准的顶层设计[7]。因此,构建PIoT 标准体系,通过标准化手段提高PIoT建设、服务质量,已成为促进行业规范管理、推进电网高效发展的重要保障。

目前,PIoT 的相关研究工作主要集中在释义解析、关键技术、业务适配、应用示范等方面,鲜见PIoT标准体系的相关研究报道。本文从PIoT 标准体系建设的需求和原则入手,设计了基于三维空间标准对象分析的PIoT 标准体系构建方法,简要分析了现有相关标准的适用性,初步提出了PIoT 标准体系构架,为今后开展PIoT的标准化工作提供一定参考。

1 相关标准现状

世界各主要国家、国际和地区合作机构及各国际标准组织等已在物联网、智能电网、可再生能源、电网互联以及电力信息通信等领域开展了大量的研究工作,形成了相应的标准体系或标准系列,为PIoT标准体系的研究和制定奠定了良好的基础。

1.1 物联网标准

2005 年11 月27 日,国际电信联盟(ITU)在突尼斯召开信息社会峰会,发布了《ITU 互联网报告2005:物联网》,正式提出了物联网的概念。随后,这一新兴的技术革命在工业发展和民生改善等领域的优势迅速突显,直接引导了产学研各界为创造一个充满活力的物联网发展环境,在理论储备、科研立项、技术创新、标准制定等方面开展了集中探索。

在2018 年1 月召开的ITU 远程通信标准化组织(ITU-T)物联网和智慧城市研究组(SG20)WP1 全会上,中国信通院与中国联通共同主导的《物联网边缘计算》国际标准成功立项,这是ITU-T 在物联网领域的首个边缘计算项目。另外,我国全国信息技术标准化技术委员会(China National Information Technology Standardization Network)承担了“物联网标准体系建设及关键技术标准研制”国家物联网应用示范工程建设,提出了我国物联网标准体系架构,开展了47 项物联网标准、16 项传感网标准的研制工作;建立了射频识别(RFID)标准体系,制定了40余项国家标准、16 项行业标准;发起成立了传感器网络工作组(ISO/IEC JTC1/WG7),提出并立项1 项国际标准。这些工作都为物联网应用示范工程的顺利实施和物联网产业的健康发展提供了有力保障。特别地,我国主导的《ISO/IEC 30141物联网参考架构标准》于2018 年7 月被国际标准化组织(ISO)采纳,成为全球物联网发展的重要指针[8]。

2019 年5 月21 日,美国电气和电子工程师协会标准协会(IEEE-SA)获批出台了最新的IEEE Std 2413—2019《物联网结构体系标准草案》[9],该草案定义了符合国际标准ISO/IEC/IEEE 42010—2011的物联网体系结构框架,全面描述了全社会共同关注的输变电设备物联、智能电网物联等领域的焦点问题,不仅定义了物联网组成要素的概念基础和不同网域间的纵向关系,还对关于物联网主体结构的共性观点集进行了详细阐述,促进了技术的跨域交互,提升了系统的互操作性和功能兼容性,进一步推动了物联网市场的发展。

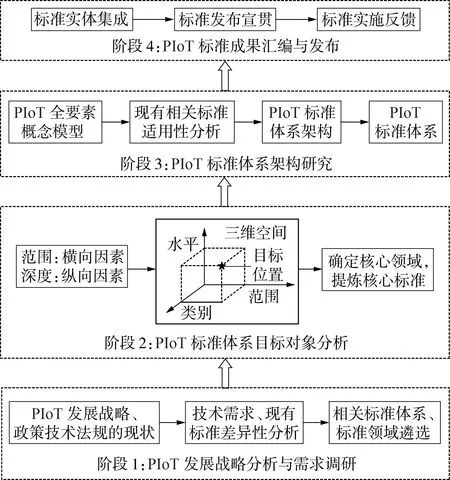

2019 年10 月15 日,IEEE P2144《基于区块链的物联网可信数据管理标准》的制定工作在粤港澳大湾区正式启动,结合区块链技术提出了3 项物联网管理相关标准,均归口于IEEE 消费技术协会区块链标准委员会(CES-BSC)。IEEE P2144标准的具体内容如表1所示。

表1 IEEE P2144标准的具体内容Table 1 Specific content of IEEE P2144 standards

1.2 智能电网标准

智能电网是一个高度自动化和广泛分布的能量交换网络,通过电力和信息的双向流动实现信息的实时交换以及设备层次上近乎瞬时的供需平衡[10]。而智能电网标准体系是智能电网规划和建设的重要制度保障,国际大电网会议(CIGRE)、国际电工委员会(IEC)、IEEE等国际组织均对此高度关注。

IEC 标准化管理局(IEC-SMB)于2009 年4 月底在法国巴黎正式启动智能电网战略工作组SG3(Strategy Group:Smart Grid),并于2010 年发布包含38个标准系列共295项标准的《IEC智能电网标准化路线图(1.0版)》[11],将IEC 62351、IEC 62357等5个标准系列共54项标准推荐为IEC智能电网的核心标准[12-13]。随着不断地整合和发展,重新修编后的IEC TR 63097版本路线图于2017年发布[14],其集中关注的领域为智能电网信息自动化模式、环境标准及市场和管理需求等。2009 年5 月,IEEE 也成立专门工作组开展智能电网标准、互通原则的研究工作,旨在推动电力、信息通信技术的高效互动,并于2011年9 月发布了IEEE P2030—2011《支持电力系统(EPS)、最终应用和负载的能源技术和信息技术操作的智能电网互操作性指南》,为理解和定义电力系统与终端应用及负荷的智能电网互操作性提供了重要方向[15]。目前,部分IEEE智能电网相关技术标准已转化为IEC标准,如:IEEE C37.111《暂态数据交换COMTRADE格式标准》已转化为IEC 60255-24,IEEE 1588《精确时间协议标准》已转化为IEC 61850-9-3等[16]。由欧洲电工标准化委员会(CENELEC)于2018年6月批准的BS/EN 50491-12-1欧盟标准则着重从用户角度定义了用户能源管理器CEM(Customer Energy Manager)与智能楼宇内智能设备之间应用接口的一般要求和体系结构[17]。

我国国家电网公司也派员参与了SG3 和IEEE P2030 工作组的标准研究工作,组织或参与制定的标准分别归口IEC-SMB 和IEEE-SA。同时,国家电网公司成立了智能电网技术体系研究专家工作组,在梳理八大类共779 项国际标准和772 项国内标准的基础上,于2010年6月底发布了《国家电网公司智能电网技术标准体系规划》(下文简称为《规划》),用于指导国家电网公司坚强智能电网企业标准的编制,并取得了积极反响。《规划》涵盖了综合与规划、智能发电、输电、变电、配电、用电、智能调度和信息通信这8个专业分支,26个技术领域,92个标准系列的若干具体标准,包含274 项坚强智能电网技术标准,其中有168 项电网智能化标准[18]。全部标准的制定工作已于2014年基本完成。

另外,美国国家标准技术研究所(NIST)、日本经济产业省(METI)等国际组织或机构,以及德国、意大利、圣地亚哥、澳大利亚和韩国等世界主要国家也对输配电系统广域感知、需求响应及管理、智能及自动化楼宇、电气化交通、高级量测和电动汽车等智能电网领域的技术标准制定工作给予了重点关注,并不断推进其发展[19-20]。

1.3 可再生能源标准

无论是智能电网还是能源互联网,均以高效大规模可再生能源消纳或输送为重要导向[21]。2016年7月,美国纽约州公共服务委员会(PSC)正式批准CES 清洁能源标准,明确承认核电厂的“零”碳排放,这意味着纽约州到2030 年将实现50%的可再生能源电力来源。而国内外现行可再生能源标准主要集中在发电、储能及其相关设备方面,例如IEC/TS 62257《农村电气化用小型可再生能源和混合系统的建议》、IEEE 1561《远程混合动力系统中铅酸电池性能和寿命优化指南》、GB/T 50801—2013《可再生能源建筑应用工程评价标准》等[22-24],鲜有大规模可再生能源及储能并网、运行控制及与系统互动等方面的要求和规范[25]。

2016 年,由国家电网公司牵头编制的IEC 标准《分布式电源与电网互联》正式获批,填补了IEC 分布式电源并网标准的空白,将为引导世界范围内可再生电源与电网优化互动技术的应用发挥重要的作用。目前,IEC 和IEEE 正在不断继续推进可再生能源并网类标准的制定工作,如IEC/TS 62738 系列、IEC 61400 系列以及IEEE 1547 系列和IEEE P2030系列等,分别对光伏及风电并网设计、仿真和测试、储能接入和互操作进行了规范[13,26]。事实上,在可再生能源大规模开发环境的驱动下,英国、美国、德国、加拿大、巴西、丹麦和西班牙等国家均已制定了自身的可再生能源并网规程或发展计划。

2018 年10 月30 日,我国国家发展改革委员会、国家能源局联合印发了《清洁能源消纳行动计划(2018—2020 年)》,其中明确要求:到2020 年,基本解决清洁能源消纳问题,确保全国平均风电、光伏和水能利用率均达到95%以上;全国核电实现安全保障性消纳[27]。这就需要多措并举,科学调整可再生能源发展规划,建立健全除发电和设备标准外的中长期电力交易中非水可再生能源的电价标准和核算标准,完善电力现货市场准入、多种能源联合运行调度以及煤改清洁能源等相关国家标准。

1.4 电网互联标准

电网互联能够有效实现源荷供需结构优化,增强资源配置的精度和灵活性,同时能够协调不同区域自身的容量约束,平衡必要的紧急功率支援,提升整个电网的安全运行水平。电网互联的相关标准主要涉及互联电网的安全稳定性分析、监测与评价、控制与保护、调度与交易等方面。

IEEE 针对电网互联相关标准的制定开展了大量的工作。在电力系统稳定性方面,IEEE P1110 系列标准对同步发电机的直轴、交轴模型和暂态电抗模型进行了详细分类,给出了发电机/系统接口的基本概念和数学方程,概括了系统稳定性的属性判定、辨识方法和模型应用场景[28];IEEE P421系列标准描述了包含激励限值和辅助控制在内的、适用于大电网稳定性分析的励磁系统控制器模型,使现场试验数据成为控制器参数获取的重要手段[29]。在电能质量方面,提出了IEEE P1159《电能质量监测推荐实施规程草案》系列标准、IEEE P1250《用于识别和改善电力系统电能质量的指南草案》系列标准以及IEEE P519《电力系统谐波控制的建议实施规程和要求草案》系列标准等相关标准近30 项。在控制与保护方面,提出了IEEE 94—1991《电力系统自动发电控制定义推荐标准》、IEEE 1676—2010《用于输配电系统的大功率(1 MW 以上)电子器件控制架构指南》、IEEE 1826—2012《100 kW 以上额定功率分区配电系统的电力电子开放系统接口标准》以及“电力系统保护试验”IEEE C37系列标准(其中部分标准在原有标准的基础上进行了修订,如IEEE C37.17—2012 标准在ANSI C37.17—1997 标准的基础上进行了修订;部分标准已转化为IEC 标准,如IEEE C37.111—2013 标准已转化为IEC 60255-24标准(2.0 版))等。部分现行IEEE C37 系列标准见附录中表A1。在电网互联方面,IEC 主要制定了电磁兼容方面的IEC 61000 系列标准以及包含欧洲和北美2 个分支的电力市场方面的IEC 62325 系列标准[13]。欧盟各国现行电力系统安全标准和电能质量标准分别为NGC SQSS和EN 50160—2007,电力系统运行的联络线控制性能评价类CPS(Control Per‐formance Standards)系列标准在北美洲影响广泛[26]。

我国在电网运行控制方面主要参考北美CPS系列标准,形成了以GB/T 31464—2015《电网运行准则》、GB/T 35682—2017《电网运行控制数据规范》、DL 755—2001《电力系统安全稳定导则》、DL/T 1092—2008《电力系统安全稳定控制系统通用技术条件》等为代表的电力系统安全运行标准体系;在电能质量方面,制定了包括GB 12325—2008、GB/T 35726—2017、NB/T 31005—2011等17个国家标准系列及包括DL/T 1053—2007、DL/T 1194—2012、DL/T 1208—2013等7个电力行业标准系列;在电力市场方面,制定了国家标准GB/T 2900.87—2011及DL/Z 885—2004、DL/T 1008—2006、DL/T 1033.12—2006这3个电力行业标准系列。

1.5 电力信息通信技术标准

电力信息通信技术是电网安全、可靠、稳定运行的重要支撑,电力信息通信网络的建设水平关系“万物互联”和“全面协同”的成败,因此以标准化手段提高电力通信网络的建设和服务质量,已成为促进行业规范管理、推进网络高效发展的重要保障[30]。

在公网通信技术标准体系的研究方面,国际互联网工程任务组(IETF)、ITU-T 和中国通信标准化协会(CCSA)等机构或组织走在了前列[31],而随着智能电网概念的兴起,电力信息通信技术专业标准的研究受到了越来越多的关注和重视。

目前,IEC 共成立了13 个与信息通信技术直接相关的标准化工作组,尤其是于1987 年与ISO 共同建立的JTC1 联合技术委员会,代替了TC97 工作组专门从事信息技术领域的国际标准化工作,制定了ISO/IEC 26907《信息技术 系统间通信和信息交换》系列、ISO/IEC 8208《信息技术 系统间的电信和信息交换》系列、ISO/IEC 15423《信息技术自动识别和数据采集技术》系列等逾百类相关国际标准,其秘书处设在美国国家标准学会(ANSI)。依托ISO/IEC 8802-3和ISO 9506-1、ISO 9506-2 标准,IEC 建立了以IEC 61850 为厂站(子站)端基础、以IEC 61968和IEC 61970为主站(控制中心)端基础、以IEC 62351 为信息安全基础的智能电网通信标准体系架构[32]。2017年初,IEC《IoT 2020:智能安全的物联网平台》白皮书发布,阐述了智能安全物联网发展的“平台的平台”化概念,其中第五代蜂窝接入系统(5G)标准、下一代卫星/装置间通信传输层协议标准以及物联网设备能够升级至新连接标准能力的标准被确立为信息通信领域重要的未来标准[33]。

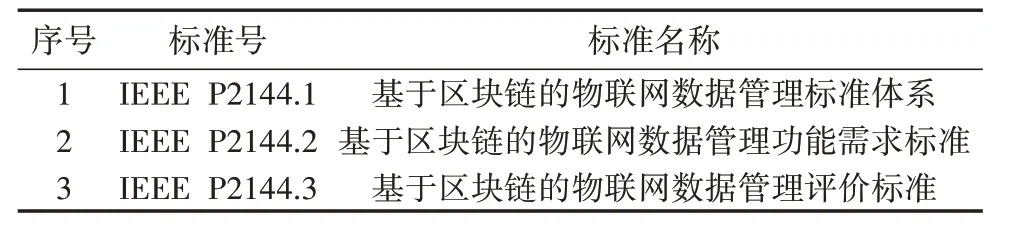

1991年7月,我国电力行业信息标准化技术委员会(以下简称为信息标委会)成立,其始终致力于为电力行业制定基础性共用的电力信息标准。目前,信息标委会下设信息规划设计、信息应用系统、物联网等10个工作组,其标准体系收录了7个标准系列,共1 382 项,包括279 项国际标准、344 项国家标准、759项行业标准,另外还有27项在研标准[34]。信息标委会的标准体系分类统计结果见图1。

图1 信息标委会收录标准的分类统计结果Fig.1 Classified statistical results of standards recorded by Information Standardization Technical Committee

2018 年12 月10 日,信息标委会印发了国家标准《电力物联网信息通信总体架构(征求意见稿)》,从概述、实体描述和接口3 个方面分别对PIoT 的通信和信息架构进行了全面阐述,对指导PIoT 信息通信标准体系建设具有重要的意义[35]。

2 PIoT标准体系架构设计

2.1 需求分析及设计原则

2.1.1 PIoT标准体系需求分析

全面推进“新基建”重点项目,加快具有中国特色、国际领先的能源互联网企业建设的重要物质基础之一是:建设能够实现广域数据关联、信息检索和通信,实现设备集成和互操作,并具有安全、隐私和可信等特征的PIoT。这是物联网技术在电力行业的具体应用落地,二者的关键都是实现实时高效的信息采集、传递和处理,其最本质的区别则在于应用场景的不同。PIoT的发展目标就是使物联网成为基础设施,实现无处不在的电以及无处不在的连接。

PIoT 是充分应用“大-云-物-移-智-链”等现代信息通信技术的全业态智慧服务系统,PIoT 建设应以广域感知为基础,以高效信息通信为媒介,通过物联管理实现数据的统一规模化接入,并以中台聚合复用数据提供全面共性的电力服务,将在统一感知、实物ID 应用、营配贯通、链式物资供应、精准主动抢修、虚拟电厂、一站式智慧能源服务、大数据应用以及新能源云、车联网等领域,为电网企业和新兴业务主体赋能服务。

建立PIoT 标准体系首先要了解电力企业当前的战略发展规划,深入分析不同专业领域的技术标准化需求,明确标准短板和现行标准差异,顺应PIoT发展趋势,全方位、多角度地契合和指导生产发展实际。根据文献[33]中的ITU-T Y.2060 概述,PIoT 的主体架构也应包括设备层、网络层、服务和应用支持层以及应用层4 个层级。梳理分析PIoT 所包含4 个层级的标准化需求,具体如下。

(1)在不同的应用场景下,设备层业务终端有各自的技术、功能、检测等标准和规范,但标准差异较大。业务终端的边缘计算能力已逐渐受到重视并实现应用,但业务终端的标准化工作尚未开展。

(2)从技术功能角度来看,网络层可分为传输网、数据网、接入网3层。为了支撑PIoT 海量数据的实时接入和传输需求,在平台和终端装置间实现“高宽带、低时延、广覆盖、大连接”的一体化全业态通信网络标准体系建设势在必行。

(3)服务和应用支持层也可称为平台层,其主要涉及物联管理平台、资源和数据中台、人工智能平台及云平台等,除云平台已有系列标准(例如于2020年3 月1 日实施的国家标准GB/T 37740—2019《信息技术云计算云平台间应用和数据迁移指南》)外,其他三者目前均未有任何国家标准、行业标准、团体标准和企业标准发布。随着PIoT 建设的规划与开展,应尽快开展相应标准的制定或修订工作。

(4)对于电力企业而言,PIoT的应用层主要分为内部业务和外部业务两方面。其中内部业务标准相对比较完善,包括电网运行、企业经营、客户服务等;外部业务中的电动汽车充换电、分布式能源及其并网方面也已完成标准制定工作,而智慧能源综合服务、新能源大数据平台、光伏云网、客户用能服务平台等新兴业务相关的标准亟待制定。

2.1.2 PIoT标准体系设计原则

GB/T 13016—1991《标准体系表编制原则和要求》要求标准体系的研究与编制要做到全面性、系统性、先进性、预见性、可扩充性5 个方面[36]。文献[13]借鉴生物学“门-纲-目-科-属-种”的分类体系,将标准体系的架构原则概括为系统性、继承性和扩展性3 个方面。而文献[37]则将标准体系构建的价值性原则划分为开放性、协调性、先进性、系统性和实用性5个方面。

虽然上述标准体系构建原则的具体分类方法不同,但根本思想是一致的、相通的,其重点在于:标准体系建设要能够达到横向标准分类全面、纵向上层指导标准和下层支撑标准齐全,体系完善;要保证体系内、外标准逻辑清晰且相互协调,避免同一体系或不同体系下同领域标准的标准对象及标准内容交叉、重复或矛盾;要能够适应专业领域内的需求变化和技术创新,做到动态更新,持续改进,保持必要的先进性。除以上通用原则外,PIoT 标准体系制定还应突出电力行业特色,满足PIoT 相关政策和技术的发展需要,因此需另外考虑以下几点要求。

(1)政策先导,创新驱动。PIoT标准体系建设要全面贯彻新发展理念,坚持落实“四个革命、一个合作”国家能源安全新战略,坚决履行电力体制改革和供给侧结构性改革义务,持续推动我国能源转型,推动智能电网、能源互联网和PIoT长远发展。

(2)依托主业,全面高效。PIoT标准体系建设要紧密围绕主业主责,充分引入互联网思维和市场化理念,兼顾电力生产的各环节,以扩大终端覆盖、提升传输支撑、强化数据资产管理和综合应用、改善服务质量、确保电网安全高效运行为重要目标,使PIoT标准体系真正实现“横向互联、纵向贯通”,引领和指导上下游企业及用户实现价值共创、互利共赢。

(3)经济实用,聚焦价值。PIoT标准制定的关键是坚持需求导向,明确标准体系建设需求的实际内容或修订理由,聚焦价值作用发挥,充分考虑实用性、经济性和基层应用的便捷性,在实用、实效上下功夫;加强PIoT 标准体系实体建设,推动实体标准的广泛应用。

2.2 PIoT标准体系构建方法

2.2.1 标准体系构建方法

PIoT 的相关研究起步不久,其标准体系尚属空白。与能源互联网类似,PIoT 同样以智能电网为核心技术基础,且目前国内各科研机构在研究PIoT 的过程中仍沿用智能电网的标准体系。随着PIoT的不断发展、推进,现有标准框架难以满足快速增长、变化的新兴业务需求,因此适时在已有相关标准体系的基础上,启动PIoT标准体系的制定工作势在必行。

PIoT 标准体系构建方法论的实质是电力企业、电力用户和未来可能参与电力生产、电力交易的各个实体在逐步探索PIoT 发展的过程中,提升自身认知水平根本方法的综合,是所需标准的合理组成方案和建立的标准资源的集合[38]。统一的标准体系是保障PIoT 产能高效发挥的关键,也是保障PIoT 技术先进性的重要基础。基于标准体系构建方法论确立的标准体系全寿命周期逻辑应具有标准体系全寿命周期过程的全面覆盖性和多种类型标准体系的普遍适用性,同时还应兼具严格的流程化、结构化特征。

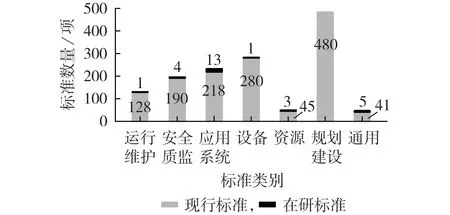

在PIoT 标准体系的构建过程中,应首先考虑体系的目标对象以及影响体系结构框架的横向和纵向因素。横向因素决定了标准体系对象需要实施标准化的“面”,即范围维度,以及在标准化同一对象上可选择的范围,即类别维度;而纵向因素则定位了标准体系整体水平的高低程度,即水平维度,涵盖了技术水平和管理水平2 个层面。根据标准体系目标对象分析的三维关系(2个横向因素和1个纵向因素),参考现有相关标准体系,确定PIoT 的核心标准或核心领域,进而建立细化的PIoT 全要素概念模型,并对标准体系的需求和现有物联网、智能电网、可再生能源、电网互联以及电力信息通信等相关标准的适用性进行分析,最终确定PIoT 的标准框架[37]。PIoT 标准体系的构建方法如图2所示。

图2 PIoT标准体系的构建方法Fig.2 Construction method of PIoT standard system

2.2.2 全要素概念模型

根据业务层次和隶属关系,结合标准体系构建的需求和原则,可以对PIoT 标准体系进行细致的划分和归纳。本文参考现有相关标准体系、标准规划方案和技术发展路线图,将其所包含的庞大、复杂、且相互关联的各专业领域及其相关子域打破重组,“先破后立”,建立以PIoT 主体架构的4 个层级为基础的PIoT全要素概念模型。

PIoT 全要素概念模型如图3 所示,分为感知控制域、物联集总域、网络通信域和用户域4个领域。

图3 PIoT全要素概念模型Fig.3 Total element conceptual model of PIoT

(1)感知控制域是各类获取感知对象信息与操控对象的系统集合,可实现对物理对象的本地化感知、协同和操控,并为其他领域提供远程管理和服务接口,包括边缘物联代理和感知控制系统2个子域。

(2)物联集总域是实现PIoT 运行维护监控、信息和数据资源交换共享、信息和服务集中交易的系统集合,能够对感知数据、控制数据以及服务关联数据进行加工、处理和协同,并为PIoT 的信息流、服务流、资金流交换提供保障,包括物联管理系统、业务中台和数据中台3个子域。

(3)网络通信域是PIoT 的重要基础,用于实现海量数据的实时接入和传输需求,并接驳其他3 个领域实现PIoT 的多领域协作,具有强大的纽带作用,其包括传输网、数据网和接入网3个子域。

(4)用户域是不同类型PIoT 用户和用户系统的集合,是PIoT 的用户接口,通过分析处理后的数据为用户提供丰富的特定服务。需要说明的是,只要涉及“人机交互”的应用都可以归入用户域的范畴,从电力企业角度可将其分为内部用户业务和外部用户业务2 类。由于用户域涵盖的具体业务非常广泛,且包括许多新兴(包括正在出现的)业务形式,其标准制定很难面面俱到,因此本文从技术角度将用户域概括为数据驱动的业务建模、多源信息融合和全业态物联应用3个子域。

2.3 现有相关标准适用性分析

标准的适用性分析是为了充分利用已有标准资源而进行的一项重要的甄别性工作,由于PIoT 属于创建型标准体系,因此其适用性分析范围仅限于PIoT体系外的国内和国际/国外相关标准。标准的适用性分析包括分析标准对实施对象的适用性、分析标准内容的适用性两方面[37]。

分析标准对实施对象的适用性就是根据标准名称进行“初筛”(筛选结果见第1 节),确定以物联网、智能电网、可再生能源、电网互联及电力信息通信技术5 个方面的标准作为PIoT 标准的对比对象;关于分析标准内容的适用性,本文采用如图4 所示的全标准矩阵判别方法,在给出与目标标准相关的适用性分析项、判据指标的基础上[37],设定纵坐标为标准目标对象,横坐标为现有标准的待分析项,矩阵中的元素表示根据标准对象对相应分析项的适用性判定意见而进行分区的具体标准。图中,元素集A为仅隶属于目标对象的标准集合,为需制定的标准;元素集B 为仅隶属于待分析项的标准集合,其中除无关标准外还包含部分修订后可采用的标准,即元素集D所包含的标准;元素集C 为交叉集,既属于目标对象,又属于待分析项,为可直接采用的标准;E为无关元素集。本文所提全标准矩阵判别方法能有效地清理问题标准,辅助主观判断,提供标准再利用依据,在一定程度上提高了标准适用性分析工作的效率。

对于筛定的5 个方面的标准对比对象而言,其均属于与PIoT 关联程度很高的现行标准,标准体系中都有很大一部分标准可直接吸收到PIoT 标准体系的建设中,例如物联网标准体系中的智能传感标准和数据挖掘技术标准、智能电网标准体系中的高级量测体系标准和电能替代标准等。这些现有标准的直接引入避免了部分标准制定流程的重复执行,在一定程度上节省了人力、物力的投入。同时,为了适应PIoT 的特定需要,上述现有标准体系中也存在需要修订的相关标准,例如电网互联标准体系中的IEC 61850 和IEEE C37.233 标准、智能电网标准体系中的IEC 62052-53 和IEC 62055 标准等。当然还有部分领域的PIoT标准尚属空白,需开展制定。

本节仅针对现有PIoT 相关标准的适用性进行了定性的概括说明,并未给出详细的理论或量化分析,也未说明标准能否纳入PIoT 标准体系的具体技术原则。事实上,要实现对标准适用性的精确分析是困难的,主要体现在以下2个方面。

(1)现行标准数据样本过于庞大,很难完全统计,因此在对现行标准对实施对象的适用性研究过程中,现有标准待分析项的选取类似于“抽样”过程,无法实现目标对象相关标准的全部筛选,缩减了现有标准待分析项的样本空间,导致样本缺失。例如:图4 中无关元素集E 并不包含在待分析项范围内,但其中可能含有与元素集D等价的修订后可采用的标准。

(2)若要量化现有标准待分析项对目标对象的适应程度,就要制定正确及精确的标准适应性指标判别依据,包括标准化对象指标、标准化对象期望指标等。而指标判别依据的制定目前大多以主观因素为主导,尚无科学全面的统一标准。

2.4 PIoT标准体系构架

根据PIoT 标准体系的构建需求和原则以及全要素概念模型的划分方法,并参考对现行相关标准体系的“筛选结果”,本文设计了包括另外增设的通用共性标准在内的5个专业领域、16个子域、41个标准系列、若干条具体标准的四层级PIoT 标准体系构架(见附录中图A1),用于指导和规范PIoT相关的科学研究、实践创新和技术开发。

通用共性标准领域包括术语及定义、通用符号、总体要求、全要素概念模型、规范用例5 个子域,描述了PIoT 相关的电力设备、信息通信网络、应用场景等要素的通用属性,是整个标准体系的概括。感知控制域、物联集总域、网络通信域和用户域4 个领域的基本特点和地位以及相应子域的分布已在2.2.2节说明,此处不再赘述。

PIoT的技术定位是贯穿发、输、变、配、用、调控、保护等各个专业领域或电力生产全寿命周期的智慧能源生态系统,重点突出广域设备应用和全业态电力服务,因此各子域下属的标准系列中的很大一部分是直接将作为PIoT 标准体系核心的物联网和智能电网的相关标准吸收采用或在其基础上进行修订后采用,如物联代理、边缘计算、传感器网络以及中台技术、云技术等;发展PIoT 的本质应该是应用于电力行业的信息通信技术的一次重大革命,将北斗卫星通信、低轨卫星组网技术、网络虚拟化等目前最先进的理念和技术应用于电力生产全过程,能够有效促进和推动整个电力工业生产、消费、服务形态的巨大转变;PIoT也是解决可再生能源并网消纳、改善传统电力供需交易结构、提高电力用户主动参与程度、实现电力需求响应的有效手段,因此可再生能源和电网互联的部分现有相关标准也被直接吸收或修订后采纳并应用于相应的标准系列,例如可再生能源方面的IEC 61400、IEC 62116、IEEE 1547 等,电网互联方面的IEC 60255、IEEE C37.90 等。另外,为了适应PIoT 的自身特点和需求,除直接吸收或修订后采用的标准外,还有一部分标准需重新制定,这部分标准主要分布在网络通信域和用户域这2 个子域,大多为隶属于各标准系列的具体标准,例如可归属于电力无线专网的信息互联标准、可归属于面向个人应用的分布式能源即插即用标准等。

鉴于整个PIoT 标准体系涉及的各级、各类具体标准数量众多,尚无法逐一列出,本文仅给出考虑到标准系列层级的PIoT标准体系构架,见附录中图A1。

3 PIoT标准化工作建议

全面推进PIoT、PIoT标准体系建设,能有效加强信息通信技术创新与电力生产深度融合,适应电力新业态发展需求,能有效促进电力服务提质增效。目前,PIoT 标准体系建设刚刚起步,正处于探索阶段。因此,应紧密围绕行业发展方向,加强顶层设计,通过以下四方面途径促进PIoT标准化工作强化提升。

(1)关注重点,力求全面。深入开展PIoT 标准建设需求分析,梳理现有相关标准,重点开展关键领域的标准研究,建立覆盖全面的PIoT 标准体系;紧密跟踪PIoT 技术相关的最新前沿成果,持续开展顶层设计,加强动态更新,坚持持续改进。

(2)高效协同,科学公开。着力突破传统体制机制束缚,加快和完善PIoT 标准管理平台建设,实现归口PIoT 标准的调研、立项、申报、质监、发布、宣贯以及管理等工作高度兼容,保证PIoT 标准信息实时公开、共通共享。

(3)成果转化,加强培育。加快PIoT 研究成果转化,持续推进新方法、新技术的标准化应用落地;就PIoT 标准规划的中长期关键问题和核心方向深入开展理论和实践研究,给出具体建议,有重点、有计划地开展标准培育。

(4)国际合作,开放共享。积极组织专家学者参与国际标准化工作,充分分析和梳理国际标准缺失,科学建立标准化成果开放共享机制,努力推动关键领域标准的国际化转化,推进成果“走出去”,提升我国在PIoT领域的国际影响力。

4 结语

PIoT 是物联网技术、现代先进信息通信技术在电力行业的一次重要实践,PIoT 的提出和推进为智能电网、能源互联网的发展带来新契机。而标准体系是指导PIoT 发展的重要技术基础,标准化工作在一定程度上决定了PIoT 最终的发展高度。本文基于PIoT 标准体系建设需求和原则,初步提出了包括通用共性标准、感知控制域、物联集总域、网络通信域和用户域5个专业领域、16个子域、41个标准系列的四层级PIoT标准体系构架,并围绕行业发展态势、发展方向,对PIoT 标准化工作的实施和推进提出了合理化的建议。需说明的是,本文所提PIoT 标准体系尚不够全面,还需进一步研究更加细致的标准化工作。

附录见本刊网络版(http://www.epae.cn)。