潮州音乐“作乐”实践中的圈层

——以曲目库及曲目的表演为例

通过对相关文献的梳理与田野考察,笔者发现:以往对于潮州音乐的相关论述或是集中于潮州音乐某一具体作乐形式,将大锣鼓、弦诗乐、细乐和潮州筝乐相割裂地看待,而忽略它们作为同一地区作乐形式根植于社会内部的整体性;或是对潮州音乐的谱、律、调等“本体”问题进行追问,同时将潮州各作乐形式以一以贯之的知识体系加以框定,而忽略将各作乐形式相互离析、区分的社会结构力作用。

因此,笔者从田野考察及现有文献资料出发,以“曲目”为介入途径,着力辨析不同“作乐”表演形式之间内蕴的结构力。

一、题解:“作乐”与“圈层”

严格来讲,现今“潮州音乐”语义所涉及的并非某一类单一器乐乐种,而是针对粤东广义“潮州”地区而言,包含多种音乐表演形式的一个泛指的称谓。结合陈天国在《潮州音乐》一书中的表述,广义的“潮州音乐”应包含潮汕方言区内的所有民间传统音乐形式(包括各种戏剧类别,以及近些年恢复展演的潮阳笛套等),而狭义的“潮州音乐”则专指潮州方言区的传统器乐演奏形式。②参见陈天国、苏妙筝:《潮州音乐》,广州:广东人民出版社,2004年。因此,本文所指“作乐”即专指“器乐演奏形式”的几种传统意义上的“潮州音乐”类型,即大锣鼓、弦诗乐、细乐、潮州筝。为区别于广义涵盖的“潮州音乐”范畴,并突出作为社会文化实践的“Music Making”这一社会行为属性,特采用“作乐”加以代指。

在社会结构领域内一系列具象的“建模”论述中,其中一大类是对“分层”或“级序”关系的阐述。“关系”可以使“制度”更加“黏合”或“破碎”,“制度”也可以使“关系”有序化。其中由地质学概念引入的“圈层”结构,是诸多学者在面临中国社会结构之时最常建构、最为基础的具象模型。如李树青、冯友兰、费孝通等人面对中国传统社会结构时提出的“差序格局”等类比,即由“自我主义”“家族主义”“乡土主义”所构成的“以个人为中心、如同水波纹层层扩散”之社会结构。③参见阎明:《“差序格局”探源》,《社会学研究》,2016年,第5期。在费孝通之后,诸多人类学、社会学学者对处于不同时期、不同境况的中国社会的“圈层结构”阐发了各自的理解:如日本学者滨岛敦俊提出传统江南社会的“三层结构”理论④参见〔日〕滨岛敦俊:《明代江南农村社会の研究》,东京:东京大学出版会,1982年。,王斯福强调社会成员在“圈子”内外所发挥作用的“社会自我主义”(Social Egoism)理论⑤参见王斯福、龚浩群、杨青青:《社会自我主义与个体主义——一位西方的汉学人类学家阅读费孝通“中西对立”观念的惊讶与问题》,《开放时代》,2009年,第3期。,周泓强调的“个体”与“群团”共同作用下的“圈层格局”理论⑥参见周泓:《群团与圈层——杨柳青绅商与绅神的社会》,上海:上海人民出版社,2008年。等,都在不同层面对“圈层”社会结构的形态给予了阐释。

因此,笔者所谓“作乐”实践中的“圈层”,即指“潮州音乐”应被视为发生在潮州地区的一种层层推进却又相互交错,并形成社会联动的整体性的器乐“作乐”实践。作为潮州器乐演奏形式的音乐表演,它既包含着乡土礼俗活动中最为普遍的潮州大锣鼓,也包含着“闲间”合作的弦诗乐(丝弦合奏乐),既包括着精细协作的细乐(三弦、琵琶、筝,或椰胡、月琴等乐器组成的小规模合奏),也应论及由弦诗乐、细乐所生发的潮州筝独奏。因此笔者在“整体性”的视角之下,力图充分还原当下潮州“作乐”实践的本貌。

潮州音乐的“圈层”形态,既脱胎于中国传统乡土社会之“圈层”,隐喻了由社会中的“个体”文化实践。本文立足于社会性“圈层”结构,探讨人与人之间、人与“圈层”之间、“圈层”与“圈层”之间是如何通过音乐表演实践的,同时建构并强化了这一“圈层”结构。

二、圈层的交融:曲目库的共享

无论是大锣鼓、弦诗乐、细乐,抑或是潮州筝,诸“作乐”形式共生于潮州这一文化地域之内,长期以来被文化当事人所共持。从曲目库来看,在各层序人群之中“共享”的现状,是首先不能忽视的一个问题。

(一)潮州大锣鼓与弦诗乐曲目的双向转化

通常人们会根据主奏乐器、使用功能、演奏场合的不同,将弦诗乐与大锣鼓分为两类进行论述与研究。但事实是,二者在有所区分的前提下,又在曲目库中存在相当的交互、重叠。这其中,有相当的曲目可以追究其在不同形式表演之间转化的途径。

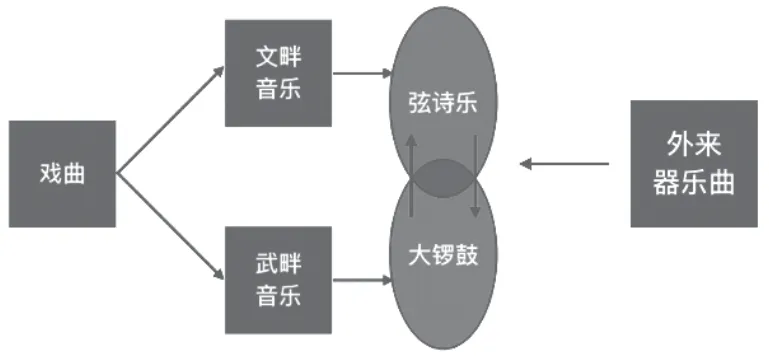

在潮汕当地戏班中,乐人会将演奏伴乐节奏这一部分的打击乐器称为“武畔”,而几样演奏旋律部分的弦乐乐器、管乐乐器,与“后棚”“武畔”隔舞台相望,则被称为“文畔”。“武畔”的精彩部分被截取成为潮州大锣鼓的经典曲目,而“文畔”中的曲牌乐调也被截取为弦诗乐的固定曲牌。所以,正如传统牌子曲《双咬鹅》中出现的与弦诗乐所共用的《黄鹂词》,大锣鼓《二板长行套》中会穿插的《福德祠》,创编大锣鼓曲目《抛网捕鱼》中用到的《八板头》《柳青娘》等,二者在曲目库上难免会有“重叠”⑦详见闫旭:《潮州音乐“作乐”实践的社会圈层》“附录一”,2019年上海音乐学院博士学位论文。潮州大锣鼓中涉及固定曲牌、段落与弦诗乐曲目中重叠部分对照。其中附录收录的大锣鼓曲目及曲牌名参考自《潮州大锣鼓》《潮州古谱研究》《潮州音乐研究》等文献,并选出其中除锣鼓科介的部分,列出长行套、牌子套、现当代创编曲目中所用曲牌、段落名称,并依照现存收录潮州弦诗乐最多条目(750条)的《潮州弦诗全集》进行曲名、乐谱比对,并结合“同名异曲”“同曲异名”两种情况进行考量。其中有的同名弦诗乐,因曲调差异过大,从调高、句读、板式等方面均不相符合,则不进行标注。。除此之外,在民间大锣鼓中的“惯例乐器”常常会“客串”进入弦诗乐表演,成为弦诗乐中的“非惯例乐器”(如笛子、小唢呐等)。而弦诗乐的弦索乐器,也会以某些形式出现在大锣鼓的表演之中,尤其是民间大锣鼓的游行队伍中,总会穿插呈现出弦诗乐的表演。因此,从音乐本身来讲,“文畔”与“武畔”是难以割裂的。

如传统的大锣鼓“十八套”牌子套,当下“作乐”实践中已几乎不再表演,但从其乐谱对“英雄白”“念白”的强调之中仍旧可以清晰地辨别出,尚未脱离戏曲的口白、乐曲、锣鼓介所框定的程式化表演结构。如《樊梨花征西》《天官赐福》等大锣鼓曲目中,仍旧保留了传统大锣鼓表演中可见的大量口白、唱词,这种传统意义上的曲目表演成为“戏曲曲目——器乐曲曲目”演变的实证。

随着民间“作乐”之中仪式程式的简化,传统动辄数日的“作乐”时间,现在缩减为最多只有一日;仪式中环境嘈杂,乐人们深觉“口白唱词经常会听不见,也很难跟乐队配合”⑧根据笔者对施绍春、杨业成、丁成维等人的采访笔录。采访时间:2017-2018年,采访地点:潮州。,而改为“涂景”,即只在游行队伍中加入装扮成戏曲人物的队列,却不进行表演或唱、念。乡村仪式之中开始不再进行此类冗长牌子套的完整表演,而只截取其中的单个牌子,如【风入松】【金毛狮】【沽美酒】【十杯酒】等进行游行演奏,辅助以锣鼓介穿插其中。久而久之,这些曲调旋律逐渐变得深入人心,被越来越多的人群所接受,进而转化为其他形式的表演。

而不论是牌子套还是长行套中的部分曲牌,因为尤其适合弦乐演奏,精致轻巧,旋律明快,而被乐人吸纳入弦诗乐的表演中进行再演绎。如传统牌子套《双咬鹅》中的【黄鹂词】,《岳飞会战牛头山》中的【柳摇金】,《抛鱼》中的【八板头】【大八板】【串点】,《二板长行套》中常用的【小梁州】【福德祠】【一点金】,《三板长行套》中常用的【十杯酒】【北山茶】【大八板】【柳青娘】【飞凤含书】【金毛狮】等,都是弦诗乐社中常被演奏的曲目,同时也被弦诗乐人分为不同调体,加之不同的变奏手法进行“弦诗化”的转化,从而彻底成为弦诗曲目。

但我们不得不承认,这一从戏曲音乐到大锣鼓音乐再到弦诗音乐的“转化”过程并不是单一、单向的。如在《九宫大成南北词宫谱》之中,大锣鼓曲牌中常用的【风入松】【清江引】【侥侥令】【不是路】【桂枝香】等曲牌就已有记载,其中【混江龙】【寄生草】【西江月】【迎仙客】等弦诗乐与大锣鼓共用的曲牌、曲调也在其列;丘鹤俦《弦歌必读》⑨参见丘鹤俦:《弦歌必读》,香港:香港亚洲石印局,1916年。中,也同样记载了作为粤调曲牌的【寡妇诉冤】【西江月】【混江龙】等。说明在各个地方戏种之间,以曲牌形式的曲目流传与互通也并不鲜见。

除此之外,乐曲在不同“作乐”形式曲目库之间转化还包括另外一种情况,即通过器乐合乐形式的“作乐”,直接被纯器乐表演形式所吸纳。如风靡全国各乐种“八板体”的《大八板》,各乐种从“剪靛花调”脱胎而出的《景春罗》,可被归属于“孟姜女调”的《十杯酒》等,都可以在江南丝竹、福建十番、陕北眉户调等音乐品种中找到相应曲调,再如弦诗乐中的《小桃红》《出水莲》等“外江乐”⑩对此称谓具体指向学界尚有不同说法,潮州本地乐人大多认为“外江乐”指的是“潮州以外地区”的音乐,在现存潮州音乐曲目库中“外江乐”大多为韩江上游客家人聚居地传入。,比比皆是。

在潮州的“作乐”实践中,还存在着第三种转化路径,即通过戏曲音乐再返回器乐曲的逆向转化路径。另外,在新创编的曲目之中,由于某些“弦诗化”的乐曲更为家喻户晓、耳熟能详,乐人也乐于融入更多弦诗乐的常用曲目,加上较之“套曲”,新创编曲目篇幅大大缩减,使大锣鼓的乐曲使用弦诗乐的篇幅比例看上去大大提高——尽管这些曲目原本也曾经与大锣鼓“系出同源”。

因此,这部分重叠、共享曲目在不同“作乐”形式之间的完整转化路径。(见图1)

图1 弦诗乐与大锣鼓曲目的转化路径

(二)细乐、潮州筝与弦诗乐曲目的内外交融

除了潮州大锣鼓音乐的曲目与弦诗乐之间存在着必不可少的共享,细乐、潮州筝与弦诗乐在曲目上也无一例外地存在着交融并济。但与大锣鼓曲目不同的是,在细乐、潮州筝与弦诗乐的曲目交融之中,存在着特定方向的“内”“外”互动。

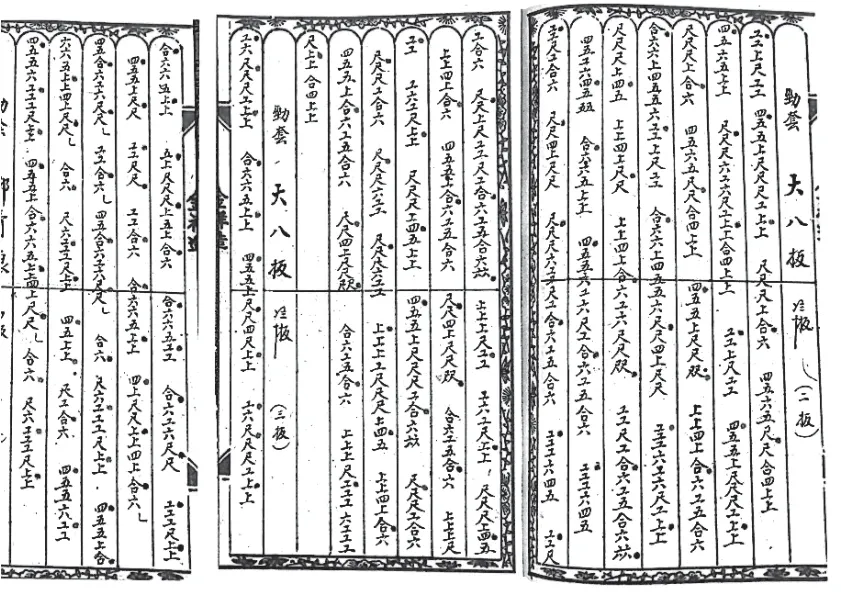

1.由“外”及“内”的细乐

笔者通过弦诗乐与细乐的现有曲目进行比较研究⑪详见闫旭:《潮州音乐“作乐”实践的社会圈层》“附录二”“附录三”,2019年上海音乐学院博士学位论文。附录二中弦诗乐曲目为《潮州弦诗全集》中收录的750首弦诗乐曲,同时借助《蔡福记潮音乐谱》《蔡声桐家藏二四谱》《潮州民间音乐选》《潮汕传统弦诗500首》《潮州弦诗正韵》等曲集加以参考佐证。其中同名曲的变体不再重复计数,并进行同曲异名、同曲不同变体(包括轻六、轻三重六、重六、活五等“调体”的变体,也包括源自“外江”“采花牌”等风格变体,还包括“朝元”“反线”“七反”等调高转换的变体)的合并。有部分曲目虽同名,但考究其音调、板式、速度皆不相同,则加以保留,在脚注中标注板数、速度的方式作以区分。附录三收录的曲目来自于《中国古乐·潮州细乐》中所编录的苏文贤、许平子所传细乐乐谱,以及《潮州民间音乐选》中张汉斋所传乐谱、《筝谱汇编》中林云波所传乐谱、郑秋岳所传《潮州音乐细乐套曲十二首》,并将其与弦诗乐原版调体一一对应。其中同名段落不作重复收录。,将曲目根据轻六(包括轻六中的外江)、轻三重六、重六、活五等不同调体对曲目类型进行分类⑫曲目分类依据为局内乐人各类出版乐谱、手抄乐谱资料中对曲目的分类标准,其中某些数据包括部分曲目的不同变体,包括轻六、轻三重六、重六、活五等“调体”的变体,也包括源自“外江”“采花牌”等风格变体,还包括“朝元”“反线”“七反”等调高转换的变体。。梳理得出其中不同类别的弦诗乐、细乐具体数目比例见图2、图3所示:

图2 弦诗乐各类型曲目数量

由图2、图3可知,在弦诗乐总共483首曲目、细乐73首曲目当中,所占比例最大的都是“轻六”调体的音乐。而在“轻六”曲目中,又有一大部分为“外江”乐曲。尤其是细乐曲目中,明确标注为“外江”乐曲的曲目有14首,占全部乐曲的18%,两倍于在弦诗乐中“外江”曲目所占的比例9%。此外,细乐曲目中还有20首乐曲并不被弦诗乐所涵盖,且在潮州其他“作乐”形式中也未出现。因此,从曲目数量的角度来看,共有46%的曲目明显异质于潮州“在地”音乐曲调。

图3 细乐各类型曲目数量

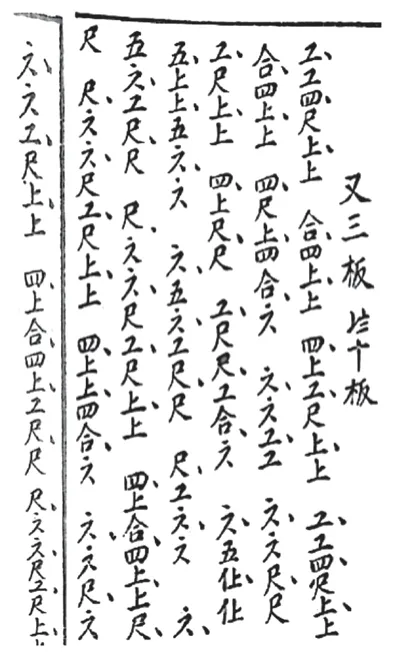

除了在曲目数量上,在记谱方式上,不仅可以体现细乐与弦诗乐的内外差异,在记谱方式的变迁之中,也体现了细乐之“在地化”的过程。如《潮州志·戏剧音乐志》⑬参见饶宗颐:《潮州志》,潮州:潮州市地方志办公室,2014年。中,“潮音”的《采茶花》使用二四谱记写,而《过江龙》(外江)、《串点》(外江)、《大调》(京调)、《小调》(京调)、《二簧板》(粤调)等均为工尺谱记写。这说明在当时,人们对曲源有清晰界限划分的基础上,对于不同曲谱的使用对象也有清晰的认识,即“内”以二四谱,而“外”则以工尺谱。结合现有早期细乐乐谱对照,其记谱方式也皆为工尺谱。说明彼时在潮州人的观念之中,细乐曲目与“潮音”曲目有着明显的“内——外”差异。

再进一步,通过对细乐曲目库的梳理,又可以发现如细乐的24首“劲套”曲目中绝大部分都与弦诗乐“轻六”曲目相对应,只有《双娇娥》与弦诗乐《双娇娥·重六》相对应,《混江龙》脱胎于弦诗乐《混江龙·活五》。而12首“软套”曲目中,却只有《串珠帘》《小桃红》两首属于弦诗乐中的“轻六”,源自“外江”,其余绝大部分曲目都属于“重六”或“活五”调体。可见,细乐“软套”曲目中有包含了更多属于“在地”的“潮音”乐曲。

“劲套”与“软套”的名称差异源自传统乐人在表演两类乐曲时所使用调弦法的不同。学界目前对细乐中的“软套”“硬套”的具体调高有不同的说法。但较早的手抄乐谱中,可以体现出编者多关注于“硬线、紧线”的调弦法,与此同时唱名的变化是相对固定的,三弦、琵琶、筝三样乐器在“软线”与“硬线”中定弦唱名。(见表1)

表1 细乐定弦

学者们对于“软线”“硬线”的“调高”分歧主要如下。陈天国、苏妙筝认为“硬线”定弦调高与弦诗乐曲目一致,应为1=F,⑭参见陈天国、陈宏、苏妙筝编著:《中国古乐·潮州细乐》,广州:广东人民出版社,2011年。那么类推“软线”定弦则应为1=bE,在实际操作中可以转动琴轴改变音高,也可以只改变唱名不改变实际音高。而在郑秋岳所著《潮州音乐细乐套曲十二首》中,“硬套”的曲目被标记为1=D,⑮参见郑秋岳整理:《细乐谱》,1994年印,手抄本,为笔者2018年田野考察所得。类推“软线”的调高则应为1=C。只有在张汉斋所传《潮州民间音乐选》中,将《胡笳十八拍》(《古调劲套》)、《锦上添花》等“硬套”曲目标记为1=G,⑯参见张汉斋等编:《潮州民间音乐选》,广州:广东人民出版社,1958年。以此类推,“软套”曲目应为1=F,正好与弦诗乐调高一致。

值得关注的是,随着岁月轮转,现今在“作乐”表演之中乐人已不再进行“软套”与“硬套”的“转调”操作,而统一以F调进行表演。同时,乐人也会将更多的弦诗乐曲纳入“细乐”的形式表演(虽然只是形式上的纳入,并无详细的器乐指法分谱作为佐证)。省略转调、加之越来越多的弦诗乐曲被纳入,使得细乐无形中越来越呈现出“弦诗化”的倾向。这说明,当今在潮州音乐的“作乐”实践中,细乐的曲目处于由“外”逐渐被“内化”、吸收的过程之中。

2.由“局内”生发、面向“局外”的潮州筝乐

与细乐曲目由“外”及“内”的互动方向相反,潮州筝乐的曲目经历了一个由“内”及“外”的适应与改变的过程。

传统潮州筝曲脱胎于细乐与弦诗乐,随着林永之、郭鹰、林毛根、苏文贤、苏巧筝、高哲睿、高百坚、杨秀明等一系列乐人将潮州音乐以“筝独奏”的形式带出潮州,潮州的筝曲开始广泛为外界所接受。潮州筝曲不仅被各种考级教材纳入传统必选曲目,还在各项重大专业赛事中被列为规定曲目。在这一过程中,筝人主体意识逐渐明晰,筝曲的“民乐化”“典籍化”倾向也越来越显著。受到外部环境的影响,潮州筝的整体生态开始发生改变。

首先,潮州筝曲中开始涌现出明确了作曲者的曲目。如徐涤生《春涧流泉》(1954年)、萧韵阁《问答》(1974年)、苏巧筝《蜜柑红》(1974年)、《桑梓情》(1985年)等,且曲作者无一例外地出自潮州本土。

其次,在这类潮州筝曲或在一些对传统乐曲的改编筝曲中,乐人开始借鉴近世发展起来的古筝新技法与创作思维。如创作于1954年的《春涧流泉》,受到赵玉斋《庆丰年》左手弹筝技法的影响,加入左手的和声设计,并引入泛音、无名指“打”指法等古琴演奏技法。再如苏巧筝根据弦诗乐《思凡·轻六》改编的筝曲《思凡》,在保留了原曲基本旋律外,还在“催奏”手法上基本保持了弦诗一点一催、三点一催的音型特征,但乐曲结构上加入了引子和尾声段落,在木鱼与磬的敲击声中,加入古筝的泛音,营造出梵音幽静的意境,将《思凡》的曲意更加具体化,有意识地去贴合昆曲折子戏《思凡》中“尼姑思凡”的故事情节。这一改编思路,实际上也体现了一种“标题音乐”的思维。使原本脱离了戏曲情节与唱词的弦诗乐曲目、原本已脱离“标题”意指的传统器乐曲,在近世以来民乐曲目“标题化”的潮流中,被赋予了音乐叙事的崭新手法。

潮州筝在“外”的“繁荣”,在某种程度上促成了潮州筝曲的“作品化”,但也在另一方面,使潮州筝人、筝曲乃至乐器本身在内外交互之中,越发趋向于与民乐古筝表演、曲目、乐器的“同质化”。使潮州筝逐渐远离潮州本土“作乐”的社会语境,适应性地生发出全新的阐释,不断产生“脱嵌”于“圈层”的倾向。

三、表演中的圈层分化:以《大八板》为例

从曲目库的层面上来讲,大锣鼓——弦诗乐——细乐——潮州筝之间存在着圈层历时交融的动态与共时堆叠的现状,而在具体的表演实践过程中,对于相同曲调的不同演绎,也剥离了圈层的级序。

在诸多贯穿于大锣鼓、弦诗乐、细乐、潮州筝的各种表演形式的众多乐曲当中,《大八板》的变化样式特点所显现的层序关系尤为鲜明。在这首通行于全国各乐种、各类型表演的“工工四尺上”曲调背后,由简至繁的表演实践背后亦体现出局内人对于四种表演形式的观念差异。

(一)大锣鼓中对《大八板》的简化

作为“八板体”曲调家族中的支系,《大八板》(或称《熏风曲》《西调》《老六板》等)这一曲调在潮汕地区流传程度较高。在大锣鼓“作乐”中,《大八板》常被作为曲牌加入曲套之中与其他曲牌连缀演奏。1952年潮州民间艺人邱猴尚、陈松、林云波、周才等人开始整理传统大锣鼓套曲,并通过缩减、改编的方式将适用于节庆场合的乐曲搬上舞台,在这其中,由传统牌子套《抛鱼》改编而来的《抛网捕鱼》,即成为较受欢迎的“革新”案例之一,在同年举行的“全国民间艺术汇演”中,曾一举获得优秀节目奖。

不论在《抛鱼》抑或是《抛网捕鱼》,所呈现的《大八板》段落都与弦诗乐曲中的“三板”(也即快板)段落最为接近。在《潮州大锣鼓》一书中,这一段落被标记为“二板”,而实际上这一“二板”名称为潮州音乐中的速度标记,表示这一段落应以中速起板,逐渐加速至小快板的速度。与大锣鼓中的这一段落的处理大不相同的是,弦诗乐的《大八板》二板实际为拷拍段落,有时艺人(如西湖儒乐社)还会将二板拷拍改为演奏另一首弦诗乐《双飞燕》的二板拷拍段落加以衔接。

通过谱例分析可以得知,在总共68板之中,《抛鱼》和《抛网捕鱼》的乐段起始于《大八板》“三板”原型的第17板处,虽然在节奏、速度、部分旋律走向上,与弦诗乐的“三板”有所区别,但从旋律的骨干音和板位上仍能够辨析出“三板”的原型。在速度加快后,紧接着完整重复“三板”68板的旋律,在这一重复乐段中,旋律走向则完全与弦诗乐“三板”重合。在弦诗乐的《大八板》之中,“三板”段落又是最接近流行于全国各传统乐种中“八板体”的原型。在大锣鼓这一段落的表演中,基本没有进行弦诗乐会出现的作韵、加花,板式腔体也无移位,变化最少,是为“八板体”在潮州“作乐”实践中最朴实、最直接的呈现。加之旋律段落仅为管乐、弦乐齐奏表演,大量的表演成员实际上只需要按照鼓手指挥,持铜锣、钦仔等击打相应节奏配合,在大大降低了表演难度的同时,使这一类型的表演实践可以被业余乐人所掌握。(见谱例1)

谱例1 大锣鼓中的《大八板》⑰参见陈天国、苏巧筝、陈镇锡编著:《潮州大锣鼓》,北京:人民音乐出版社,1987年。与弦诗乐《大八板·三板》对照;闫旭译谱

(二)弦诗乐对《大八板》的延展

弦诗乐表演中的《大八板》则充分体现了弦诗乐合乐的多变繁饰的音乐特征。首先,作为“十大套”中的“经典”曲目,68板的《大八板》总体上被分为“头板”“二板”“三板”三个乐段。三个乐段依次以“散板”“拷拍”“快板”的板式,通过对音乐主题的不同变奏加花,使乐曲的旋律由远及近,逐渐清晰,最终在“三板”段落中,将《大八板》的旋律骨干完整呈现。通过“三板”的工尺谱,也可以发现,在这一段落中,“八板体”曲调被简化还原为最初版本。(见谱例2)

谱例2 《大八板·三板》工尺谱⑱蔡声桐提供弦诗乐手抄谱本《蔡福记潮音乐谱》,制谱年份不详。

三个段落在日常合乐表演中,也存在着结构变化的空间。首先,在演奏中,有些乐社的乐人会在头板之前附加一段《八板头》或《花鼓头》等简短弦诗,作为引入乐段。在“二板”的位置,有时也会将原根据八板旋律变化而来的“二板”原版,改为演奏《双飞燕》的拷拍“二板”,使乐曲整体更加富于对比性。其次,在演奏过程中,三个乐段也会在催奏之中进行反复,每个段落反复一至二遍,在这一过程中,乐曲的速度由极慢的三板逐渐增速,最终推向激烈的高潮。

在合乐的配合方面,弦诗乐的表演也会相对复杂。除了二弦作为领奏乐器,需要在每次催奏或转换乐队之前演奏提示性音型,带领整个乐队作相应变奏,其他乐器也会根据各自特点对旋律进行相应演进。在这方面体现最为突出的就是“头板”乐段,各乐器交错纵横之中对本就远离“八板”原型的旋律进行更为繁杂的润饰。以第一乐句,脱胎于“工工 四尺 上”的“工六尺凡工 四上尺上尺工 上”为例,弦乐与弹拨乐的实际演奏谱对应如下。(见谱例3)

谱例3 弦诗乐《大八板》各段落与八板原型对比;闫旭记谱

由此可见,弦诗乐合乐表演中的《大八板》,需要乐人掌握各个乐器的旋律模式与配合规律。同时,乐曲也会更为婉转多变,旋律发展手法更为丰富多样,需要乐人对于乐曲本身有着熟练认知,并且能够变化自如。

(三)细乐对《大八板》的演释

作为“儒家乐”的细乐表演,在弦诗乐的基础上对乐人的要求会更为细致,与弦诗乐要求“骨谱肉腔、灵活多变”不同,细乐的表演需要乐人对乐谱的依赖程度相对较高。

现在细乐中的《大八板》有两种形式,一种是《古调劲套》中的几种八板变体,另一种则是作为“劲套”曲目单独成套进行演奏的《大八板》。第二种形式的《大八板》在乐器配置、音乐风格上与弦诗乐有所不同,但乐曲旋律、结构、催奏方法则没有特定要求。尤为值得一提的,是《古调劲套》之中的《大八板》诸变体。

在这一类的《大八板》演绎中,“指法”的观念备受关注。乐段名称“全轮”“半轮”“锦轮”为琵琶指法,即在这一段落中集中使用这两种指法,“全轮”即小指、无名指、中指、食指、大指依次拨奏的“下出轮”,而“半轮”即不使用食指的四指轮奏,而“锦轮”也称“紧轮”,即更快速的轮奏。除此之外,在较早手抄乐谱中,乐人对于乐谱中的每个谱字也都标记了相应指法。例如细乐琵琶《八板推(催)》乐段中,还明确指出此乐段琵琶应以“不断六”⑲郑映梅传谱,许平子编,引自陈天国、陈宏、苏妙筝:《中国古乐·潮州细乐》,广州:广东人民出版社,2011年,第204页。指法演奏。

“不断六”是潮州弹拨乐乐人常用的变奏指法“企指”的一种,也称“不断流”“企六”或“凤点头”,是指琵琶乐人在演奏催奏乐段时,以右手无名指作为支撑点扎桩在面板上,大指、食指挺直,大指在老弦或缠弦上弹奏板字或旋律骨干音,食指在子弦上弹奏空弦做“企字加花”,四个音为一组,依次用以“勾——抹——弹——抹”的指法。而琵琶子弦通常定为“六”,所以又称“企六”。“企字加花”不仅在琵琶中常会使用,在古筝、三弦的“作乐”过程中也会出现,只是所“企”之谱字有所不同。

有趣的是,“不断六”这种变奏手法使较高音变为固定音型的“合音”,较低音成为“旋律”。在这一情境下,音乐旋律隐匿于持续固定的音型“干扰”之中,旋律的上下浮动变得极难以捕捉,加之三个乐器企字的变化规律不同、所企字音不同、音色并不同质,又更使音响效果富于层次感。隐匿于“高音”持续音之中的旋律,造就了细乐“中庸、平和”的音乐风格,凸显“儒家乐”的审美意趣。表演者需具备较高的演奏水准与音乐掌控力,得以不受干扰,全情投入,专注却不拘泥于对于乐曲骨干音的表达。在这其中,需要表演者达到“出”于弦诗乐,又必须高于弦诗乐的音乐能力。

(四)潮州筝对《大八板》的定型

虽然同是出自一首《大八板》,但走出潮州的潮州筝曲《大八板》却更多地与具体乐人主体相联结。乐曲的不同演奏版本被记录下来,被纳入国内专业音乐院校教学体系之中,成为潮州筝的代表曲目之一。

根据不同演奏家的演奏版本可以得知,同样作为潮州筝曲,附着于“八板”的诸曲有着不同的借鉴来源。

如20世纪50年代苏文贤与赵玉斋所合订的《大八板》,较之赵玉斋所传另一首山东筝曲《大八板》,更为接近林云波所传潮州细乐劲套《大八板》(见谱例4)。苏文贤传谱的另一版本为他本人于1961年为西安全国古筝教材会议编写的教材中的《大八板》,虽然整体结构、旋律骨干仍然与之前的合订谱基本相符,但与之前订谱的《大八板》在个别旋律走向上有偏差。这种存在于个人身上的“偏差”也提示着人们,谱面上所记写的内容并非“金科玉律”,掌握传统乐种仍需对“骨谱肉腔”的意蕴生发体悟。如若“个人”与“个人”之间的偏差都不可避免,那么“个人”与“他人”之间存在的差异也同样说明了乐曲中可以灵活理解的成分。

谱例4 细乐劲套曲目《大八板》筝谱⑳林云波传手抄谱本:《筝谱汇编》,1937年刊印,杨业成提供。

苏文贤所传的两个《大八板》版本虽然在旋律上与弦诗乐有所差异,但在乐曲结构上却与弦诗乐相类似,依照“头板——二板——三板”的整体结构进行表演。同时,也都借鉴了弦诗乐表演中将第二部分“二板”的拷拍改为演奏另一首乐曲《双飞燕》的做法。同样的结构在高哲睿的传谱中也得到印证。由此可见,早期传谱、订谱的潮州古筝乐人,仍然不能脱离潮州“作乐”的整体语境。

但是经过多年的“演进”,潮州筝曲逐渐远离了这一语境。在弦诗乐、细乐表演中,如若乐人掌握根据乐谱“催奏”的能力,一般将头板、二板和三板反复演奏,乐段重复过程中,表演者会依照情况进行“一点一催”“三点一催”“七点一催”等,对不同乐段采用加花变奏,同时在缓缓加速之中将乐曲速度推快。但“典籍化”后的筝曲,却被“精简”到极致,“头板——二板——三板”不再反复加花,段落之间的速度出现明显断层,相较于弦诗乐、细乐“缓缓增速”的做法,作为作品的《大八板》整体结构变得更加界线明晰而富有音乐戏剧性。同时,全国各地业余、专业的筝人,根据不同的师承关系,依照不同演奏家的演奏谱表演,“个人表演风格”的差异促使对于乐谱阐释的分裂逐渐产生,从而使原本同源所出的《大八板》变得越来越凸显个性化风格。

结 语

通过对潮州“作乐”实践中,传统大锣鼓套曲以及部分新创作曲目中传统曲牌与弦诗乐同名曲的对照比较,笔者发现在经过历史中多重转化后,大锣鼓表演对于旋律性弦诗乐片段的使用越来越倚重。在弦诗乐曲目中,少部分“外江乐”曲目全部归属于在弦诗乐曲目中占据绝大多数的“轻六”调体类别。而细乐曲目中占据大多数的“劲套”曲目也全部需按照“轻六”调体演奏,只有少部分属于“软套”的曲目与弦诗乐“重六”调体中的曲目相重叠。筝乐作品中,除了对传统乐曲的定型化处理,也出现了越来越多带有西方创作手法的新作品。由此可见,在曲目的层面上,存在着由大锣鼓——弦诗乐——细乐——筝乐根植“地方”语境越来越浅、距离潮州乡土社会越来越远的局内观念。

存乎于如《大八板》此类曲目表演实践之中、映射于局内观念之中的“圈层”形态,促使人们不得不正视作为整体性文化实践,大锣鼓——弦诗乐——细乐——潮州筝的各形式“作乐”中,所内蕴的互动与离析。曲目的堆叠与记写方式的差异,反映了同一“作乐”主体或不同“作乐”主体作为文化当事人游离于各“圈层”之际的现实。同时,对于相同乐曲的表演差异,也印证了“圈层”的界线,潮州人对于不同“圈层”的认知差异,以及身处不同“圈层”中的行为准则。通过不同形式的“作乐”实践,“作乐”主体通过对处于不同圈层中的曲目的观念,与表演中切身的身体行为,表述社会“圈层”结构的样貌。